敦煌莫高窟唐前期诸窟造像的形式变迁

八木春生/著 牛源/译

内容摘要:文章以初唐前期(唐前期第1期洞窟)至盛唐后期(唐前期第4期第2类洞窟)的代表性洞窟为例,分析了敦煌莫高窟初唐(唐前期第1期洞窟和第2期洞窟)和盛唐(唐前期第3期洞窟和第4期洞窟)诸窟造像各自的形式特点。敦煌莫高窟第220窟之后制作的造像存在着3个顶点:一个是以第328窟为代表的第2期诸窟末期,一个是以第66窟为代表的第3期,还有一个是以第45窟为代表的第4期。可知敦煌莫高窟唐前期造像不断地受到中原(长安)新的流行样式、形式的影响。

关键词:莫高窟;唐前期;造像;长安形式

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)04-0066-17

Iconographical Changes in Early Tang Caves at

the Dunhuang Mogao Grottoes

HARUKI Yagi1 Trans. NIU Yuan2

(1. Department of Art, University of Tsukuba, Tsukuba 305-0006, Japan; 2. Dunhuang Academy, Dunhuang 736200, Gansu)

Abstract:This paper presents a study on the iconography of the Tang dynasty by analyzing the forms and characteristics of the images in Early Tang caves (caves constructed in Phase I and Phase II of the early Tang) and High Tang caves (caves constructed in Phase III and Phase IV of the early Tang); it also examines several caves representative of the period in order to provide a basic entry point for understanding these sites, including constructions from the Early Tang dynasty (caves constructed in Phase I of the Early Tang) and the late period of the High Tang(a second type of cave constructed in Phase IV of the early Tang). Images created after those found in Mogao cave 220 show three peaks of creative activity: the first comes at the end of Phase II of the Early Tang dynasty and is represented by cave 328; the second arrives in Phase III and is represented by cave 66; the third occurs in Phase IV and is represented by cave 45. From these three peaks of image creation it can be determined that the images in Early Tang caves at Mogao were constantly being influenced by new popular styles and art forms from the Central Plains, specifically from Changan.

Keywords:Mogao Grottoes; early Tang; images; Changan style

(Translated by WANG Pingxian)

序

敦煌莫高窟唐前期洞窟(618—781)中,多數造像因后世补修或重绘而难以辨识原作。因此,这一时期的造像研究至目前为止似乎未有太多进展。敦煌莫高窟初唐(即唐前期第1期洞窟和第2期洞窟)和盛唐(即唐前期第3期洞窟和第4期洞窟)的造像是否具有各自的形式特点,初唐和盛唐的造像之间是否存在样式和形式上的变化,这种变化是否受到来自中原(长安)的影响等,这些问题还有很大的探讨空间{1}。本文将以初唐前期(唐前期第1期洞窟)至盛唐后期(唐前期第4期第2类洞窟)的一些代表性洞窟为例,分析主尊及菩萨、弟子、力士、天王等塑像的形式。

一 初唐洞窟(唐前期第1期及

第2期洞窟)

1. 第57窟(图1)

此窟属第1期(618—642)洞窟,开凿于后述第220窟(642)之前,大致在620—630年左右。西壁凸字形双层龛的内层龛内塑有1坐佛、2弟子、2菩萨像,外层龛左右两侧塑2身菩萨立像。

(1)坐佛像

西壁主尊头部曾被重修过,但身体基本保留了原貌。颈部较短,肩宽但略显溜肩,没有厚实圆润的胸部,腹部膨胀也不明显,躯干较长,有第379、397窟等隋代第3期造像的特征。覆盖左肩的内衣上披有两层袈裟,上层袈裟偏袒右肩。右臂从袖中伸出,故而认为在覆盖左肩的内衣上还有一层带袖的内衣。左膝未包裹在袈裟里,从悬裳座下可以看到台座的莲瓣,透过袈裟的布可以看到莲瓣的纹样。置于复瓣反花上的台座腰部呈八角形。

(2)胁侍菩萨立像、弟子像

两侧胁侍菩萨立像的头部与主尊一样呈椭圆形,脸颊及下颚圆润饱满,聚拢的头发从途中弯折结成高髻;戴三面宝冠,头发从中央左右分开,发梢分散披于肩上;肩膀较窄,略显溜肩,没有隆起而圆润的胸部;身体纤细,腹部略微鼓起,扭腰,松左腿,垂下的右臂较长。右侧菩萨立像右手执水瓶,左手举胸前,掌上托花。两身胁侍菩萨的飘带皆是呈左右相交状,身着双层裙,外层裙于身前交叠,上端向外侧翻折出,内层衣裙提至内衣下方的腹部,内衣用一根肩带固定(或覆盖左肩)。与肩饰相连的胸饰中央坠有圆形装饰, 圆形装饰下坠有吊穗,U字形璎珞最下部的圆形装饰上坠有较大的装饰物,这一点两身菩萨像都是一致的。外层龛左侧菩萨像也与其类似,但不同的是,双膝部可以看到“八字”形璎珞的一部分。老少二弟子像均着双层袈裟,外层为偏袒右肩式,与主尊同样,从内衣袖口可以看到双腕。

2. 第322窟(图2a)

此窟同样被编为第1期,西壁凸字形双层龛内安置1坐佛、2弟子、2菩萨、2天王像7尊像。外层龛左右侧壁的天王像前倾站。与第57窟很相近,但开凿时间略晚一些,营建于630年左右。

(1)坐佛像

主尊坐佛像右手施无畏印,左手置膝上(双手为后补)。与第57窟主尊相同,头顶有突起的肉髻,仅表现粒状的螺发。相较身体而言,头部略小,呈椭圆形,眉毛呈弓形,眼睛微微翘起,鼻梁通直。脸颊不太丰圆,嘴角微微上扬。虽然肩膀宽阔,上半身稍显厚实,腹部可见隆起,但从正面看较为扁平、呈梯形。身着双层袈裟,外层为偏袒右肩式。虽然与第57窟主尊一样都有袖子,但是膝盖宽厚,左腿在外,结跏趺坐,透过布的褶皱可以看到被袈裟包裹的左脚脚尖的形状。悬裳座较短,通过布显现出其下的莲瓣形状。台座腰部呈八角形,基部有仰莲瓣,上面重叠数层八角形边框。

(2)胁侍菩萨立像(图2b)

两身肋侍菩萨立像均弯曲靠近主尊一侧的手臂肘部(两身像的胳膊以下均为修补),扭腰,远离主尊一侧的脚放松。与主尊一样,眉毛呈弓形,眼睛上翘,嘴唇较厚,表情较有人情味。几束头发编成高髻,发梢从中央左右分开披于肩上。长长的颈部刻有三道纹,肩部狭窄,筒状腰身较长。左侧菩萨像的胸部比右侧菩萨像隆起得高一些。但两身菩萨像都细微地雕刻出了凹凸的腹部肌肉以及乳头和肚脐。上着条帛,披于双肩上的飘带沿着体侧垂下。双层的裙在身前交叠,但是内层裙并未提得很高。另外,外层裙只到膝下,从中可见内层的裙。胸饰上似乎曾坠有装饰,但现在仅留有一些痕迹。下半身未缀璎珞。

(3)弟子像、天王像

右边的阿难像身着带筒袖的对襟内衣,上披双层袈裟,外层袈裟为偏袒右肩式。不过,内衣襟部露出布角的形式却是比较新鲜的。迦叶像也是披双层袈裟,但把搭在右臂的一部分布塞入了横跨腹前的外层偏袒右肩袈裟里。右侧天王像失去了与主尊相反一侧的手臂。左右天王像都戴有头盔,身着带有护项、披膊和胸甲的甲胄,从护腹下可以看到甲袍以及下摆有褶皱边的布。左侧天王像下沉左肩,用力扭曲细腰,弯左膝,站在匍匐爬行、脸朝侧面的人面地鬼身上。

3. 第220窟(图3)

此窟为敦煌世家豪族翟氏历代经营的家族窟,有贞观十六年(642)的纪年题记,首次出现了覆盖整壁的大型经变画。这个洞窟被认为是唐前期第2期最初期的窟。西壁开一大龛,内塑1坐佛、2弟子、2菩萨像。龛内还曾塑有现已不存的天王像。但龛外与南北两壁相接的方台上曾放置过什么塑像,现已无从得知。

(1)坐佛像

主尊头部为后修,体躯原型保存良好,溜肩而宽厚,由胸前袈裟的隆起处可以看到胸肌,但是没有表现出肌肉的轮廓和褶皱。腰部收细,腹部微微鼓起。上半身呈梯形,左腿在外结跏趺坐。内穿遮住左肩的内衣,外披双层袈裟,外层为偏袒右肩式。搭在左肩的袈裟被塑成尖嘴状,这是在此之前所未见的。右手伏于右膝上,左手曲臂于胸前,但两手均为后补。可以看到被袈裟包裹的两脚形状,这和第322窟主尊有所不同。藤井有邻馆藏,造于西安附近且有贞观十三年(639)纪年的马周造如来坐像的两脚均被袈裟包裹[1]。因此,笔者认为,第220窟主尊坐佛像反映的是长安的流行形式。另外,与马周造如来坐像一样的中央垂成三角形,两端略为上提,利用段差来表现同心圆状衣纹的悬裳座形式,肯定也是源于西安的流行形式,不仅是台座腰部,连台座基部和上面重叠的边框也是八角形。

(2)胁侍菩萨立像

两胁侍菩萨立像的头部均为后补。有W形和U字形细小連珠胸饰,呈U字形的璎珞在下腹肌肉下方饰有圆形装饰。扭腰,未松腿,而是直立。上半身比第322窟菩萨像显得更自然,胸部隆起,腰部收紧,下腹鼓起。左侧菩萨像着条帛,条帛多余的布系在锁骨附近。裙上用另外一块布宽松地罩于腹前。大腿部左右有随腿型而变化的衣纹表现,膝盖以下的U字形衣纹呈同心圆状{1}。

(3)弟子像

左右两弟子像中,右侧的青年(阿难)头部为补修,但左侧的老者(迦叶)基本没有被后世修过。阿难像着右衽带袖对襟内衣,上披双层袈裟,内层袈裟脱右肩,紧缠右臂后垂下,外层为偏袒右肩式袈裟。从袖中伸出的两手相叠于身前,但两手隐于内衣下的筒袖中。迦叶像覆盖左肩的内衣上穿筒袖内衣,其上披双层袈裟,外层袈裟为偏袒右肩式。颈部显现青筋和锁骨。

4. 第71窟(图4)

此窟营建于武则天后期,西壁大龛内置1坐佛、2弟子、2菩萨像。

(1)坐佛像

主尊肉髻很高,底部较大,形似倒扣的深钵,刻出地发和波状发缕,地发中央的发缕呈回旋纹状。与身体相比,头部大而方圆,颈部刻有三道纹。眼窝较深,眼睛细长,鼻子略小,两重下颚。上半身和下半身均显墩厚,肩部和胸部溜圆,但没有第220窟主尊坐佛像胸部那样明显的隆起。两肋处凹陷进去,腰部收缩。左肩覆盖带袖内衣,上着双层袈裟,外层为偏袒右肩式。袈裟搭在左肩的部分塑造成尖嘴形。右手屈至胸前,手指均微曲,左手伏于膝上。左腿在外结跏趺坐,透过袈裟可见两脚脚尖的形状。较长的悬裳座分为上下两段(袈裟和裳?),各个仰莲莲瓣将布顶起(袈裟和裳被顶起的位置有所区别)的表现是一种新形式。作为较早的造像例,巩义市出土的咸亨三年(672)铭的阳隐造阿弥陀佛坐像[2]也有这种突起的悬裳座。台座的束腰部、基座及边框为八角形。

(2)胁侍菩萨像

左右两身胁侍菩萨立像与主尊相反一侧的手臂上扬至胸前,靠主尊一侧的手臂斜向下垂。扭腰但膝盖未弯曲,下半身直立。头发聚拢卷向后方,结成高髻,额发左右分开,发梢分成两缕披于肩上。戴三面宝冠,眼窝深陷,眼睛修长,与主尊一致。挂于两肩的飘带未在腹前交叉,而是沿身体垂下。左侧菩萨像的条帛束于胸前,右侧菩萨像条帛尾端穿过胸前的条帛再垂下。另外,與第220窟相同的是,左侧菩萨像前方交叠的裙上另有一块布宽松地覆盖于前腹,并在两侧胯骨附近卷向外侧,而右侧菩萨像仅在裙上端左右两处卷向外侧。腹部柔软的肌肉微微鼓起,腰部扭向主尊一侧。大腿部有纵向衣纹,膝盖以下呈同心圆状的裙衣纹形式均与西安宝庆寺塔石像龛(703—704)内胁侍菩萨立像相同[3]。

(3)弟子像

右侧阿难像上半身墩厚,腰部扭向主尊一侧,身体呈S形,左脚支撑体重。襟部可见布的一角,穿右衽对襟内衣,两手相拱、隐于下层的筒袖内衣中。双层袈裟中的内层袈裟脱右肩,由后绕出,紧缠右臂后垂下。外层袈裟为偏袒右肩式。迦叶像在覆盖左肩的内衣上着偏袒右肩式袈裟。覆于右侧腹的袈裟上有一块布垂下,可能是双层袈裟中内层袈裟的一部分,但也有可能是搭于左肩的偏袒右肩式袈裟从背后绕出来的一部分。迦叶像显露出颈部的青筋和锁骨,胸部单薄;长长的右手臂与胁侍菩萨一样垂下,屈于胸前的左手掌中似乎曾经托有某物。这些造像均为立像。

5. 第329窟

此窟开始营造于第1期,完成于第2期{1}。西壁大龛内配有1坐佛、2弟子、4菩萨像,其中2身菩萨像结跏趺坐于莲花座上。不过,除主尊外,其余均被置换为清代造像。

(1)坐佛像

主尊头部、左右手及右袖口为后修(图5)。覆盖左肩的内衣上披双层袈裟,外层为偏袒右肩式。比较有特点的是,双层袈裟之外,腹前有一块由右上向左下斜跨的带状布,挂右手腕,继而从左腿垂下。对于这种难以理解的着衣形式,笔者认为或许是因制作佛像的工人对着衣形式理解不足造成的,山东省神通寺四门塔内隋代造像的双层袈裟之间也有另外一件衣服,与此种形式相同(图6)。因此,或许现实生活中存在这种僧侣的着衣方式。两脚隐于袈裟内,两膝略微上翘,这在隋代山东地区就已出现,也是龙门石窟第331窟主尊(661)等敬善寺洞附近初唐窟中常见的形式[4]。另外,膝盖与台座之间的袈裟塑造的比较松弛,袈裟塞入膝下的表现与第57窟及更早的隋第3期坐佛像类似。台座束腰及边框呈八角形,但复瓣仰莲上的台座基部是圆形的。

二 被认为是初唐或盛唐时期的洞窟

保存有多身精美造像的第328窟,对于其年代有两种观点,一种认为是初唐窟,一种认为是盛唐窟,樊锦诗、刘玉权将其编为唐前期第3期{1}。西壁的龛内配有1坐佛、2弟子、4菩萨像,龛外左右两侧还有2身供养菩萨像。无站立菩萨像,龛内2菩萨像游戏坐于莲花座上,剩下2身及龛外左右两侧的供养菩萨像为单膝跪坐。

1. 第328窟(图7a)

(1)坐佛像

主尊头部呈椭圆形,覆碗形的高肉髻和地发部分刻有螺发。弯眉细眼小口。虽有三道纹,但下颚和脸颊未显松弛。体躯样式与第220窟主尊类似。肩膀溜圆而宽阔,胸部厚实,从袈裟隆起处可以看到胸肌,但未表现出肉体的起伏,腰部很紧实。披双层袈裟,外层为偏袒右肩式,挂在左肩的袈裟部分被塑成尖嘴形。此外,两脚裹于袈裟内并显出脚形的形式也与第220窟主尊相同(图7a,3)。虽然悬裳座中央呈三角形下垂,两端上提,但不同的是,这里可以通过悬挂袈裟看到台座仰莲莲瓣的形状。台座有八角形的束腰,八角形的基座以及边框。

(2)菩萨像

菩萨像游戏坐于莲花座上,头发分成若干缕,从根部扎紧,整理成扇形倒向后方(图7b)。地发部分用细带捆扎,使头发产生段差。第71窟菩萨像的头发因隐于宝冠中,无法得知是否有这种表现。椭圆形的头部以及表情都与主尊类似。溜肩,身材纤细,腰身修长,矜持恬静,但沿着明显隆起的胸肌轮廓有一条红线,明确地表现出腹肌、肚脐褶皱和鼓起的下腹,腰部紧收。这可以看作是第322窟造像的延伸发展形式。与左侧菩萨像不同的是,右侧菩萨像未披条帛,U字形下垂至腹部的璎珞与植物纹样组成的胸饰相连接,并用臂钏、手镯装饰身体。飘带从左肩垂下,绕过胯部搭于右肩。不过,右侧菩萨像的左肘部也可看到飘带的一部分。如此看来,披在左肩的飘带另一端应该是绕过后背,挂在左肘并向外垂下的。跪坐供养菩萨像两肩披挂飘带,两足裹于袈裟中,其他地方(龛外右侧菩萨像的飘带已不存)几乎与此像形式相同(图7a)。仅游戏坐菩萨像的台座底部及其上面的边框呈花轮状。永青文库所藏菩萨游戏坐像(盛唐时代)也与其类似,此像有可能出土于长安{1}。

(3)弟子像(图7a)

阿难像的腰部扭向主尊一侧,身体呈S形。与第322窟像一样,襟部可见布的一角,着右衽带袖内衣。与第220窟弟子像相同,下着筒袖衣,双手相拱,藏在其中。披双层袈裟,内层袈裟脱去右肩,紧缠右臂后垂下。外层为偏袒右肩式袈裟,前端呈吊起状,下垂的布缠在左手臂上。颈部浮显青筋的迦叶像合掌直立。披通肩式袈裟,可以看到穿在下面的筒袖衣。

2. 第384窟造像(图8)

第384窟造像在很多地方与第328窟像有共通的形式。根据樊锦诗及刘玉权的分期研究,此窟属于唐前期第3期第1类[5]。第384窟西壁大龛内配有1坐佛、2弟子、4菩萨像,其中2身菩萨为立像,余2身供养菩萨为跪坐姿势,合掌面向主尊。龛外左右两侧配天王像。主尊坐佛像及阿难、迦叶、跪坐供养菩萨像,基本都具有与第328窟造像相同的形式。但仔细观察,会发现坐佛像裙部位未见仰莲莲瓣将布顶起的表现,阿难像对襟衣紧裹身体等处也有所不同。但是,北壁坐佛像采用了仰莲莲瓣将布顶起的形式。另外,还有一些细节与第328窟有所不同,比如迦叶像并非通肩式袈裟,而是双层袈裟,外层为偏袒右肩式,供养菩萨像的脚裹于衣裙内,但作合掌之姿,等等。

第328窟所不见的左右两身菩萨立像的腰部均扭向主尊一侧,呈S形。上半身隆起的胸肌和腹部与第328窟菩萨像类似。右侧菩萨像前面交叠裳裙上端向外翻折出,但左侧菩萨像却无此表现。与第71窟相同的地方是大腿部有纵向衣纹、膝盖以下有U字形衣纹。有趣的是,膝盖外侧宽松的裳裙上挂有璎珞,起着绑腿的作用。而第71窟菩萨像膝部的裙很宽松,未被束缚。这种样式亦见于第220窟。

天王像与第322窟像有所不同,未戴头盔,结扇形高髻。左侧天王像露出牙齿,右侧天王像紧闭嘴巴。两像均穿带护项和胸当的甲胄,兽头形披膊处可窥见鳍袖,护腹下可以看到甲裙及装饰下摆的皱布。战袍在前面合拢,分成左右两片的布分别覆盖两侧大腿。小腿穿胫甲,脚蹬战靴,腰部扭向主尊相反一侧,立于岩座上的邪鬼身上。靠主尊一侧的手臂举至胸前,另一侧手臂叉在用力扭曲的腰上。与举起的手同侧的膝盖弯曲,这种形式同样出现在西安大雁塔永徽四年(653)铭“大唐三藏圣教序碑”以及“序记碑”中的天王像上,龙门石窟中的第1280窟(奉先寺洞,675)和第543窟(万佛洞,680)也采用了这种形式[6-7]。另外,此窟南壁开一大龛,内塑倚坐佛像和2身胁侍菩萨立像。佛像肩膀宽厚,上半身墩厚而圆润。

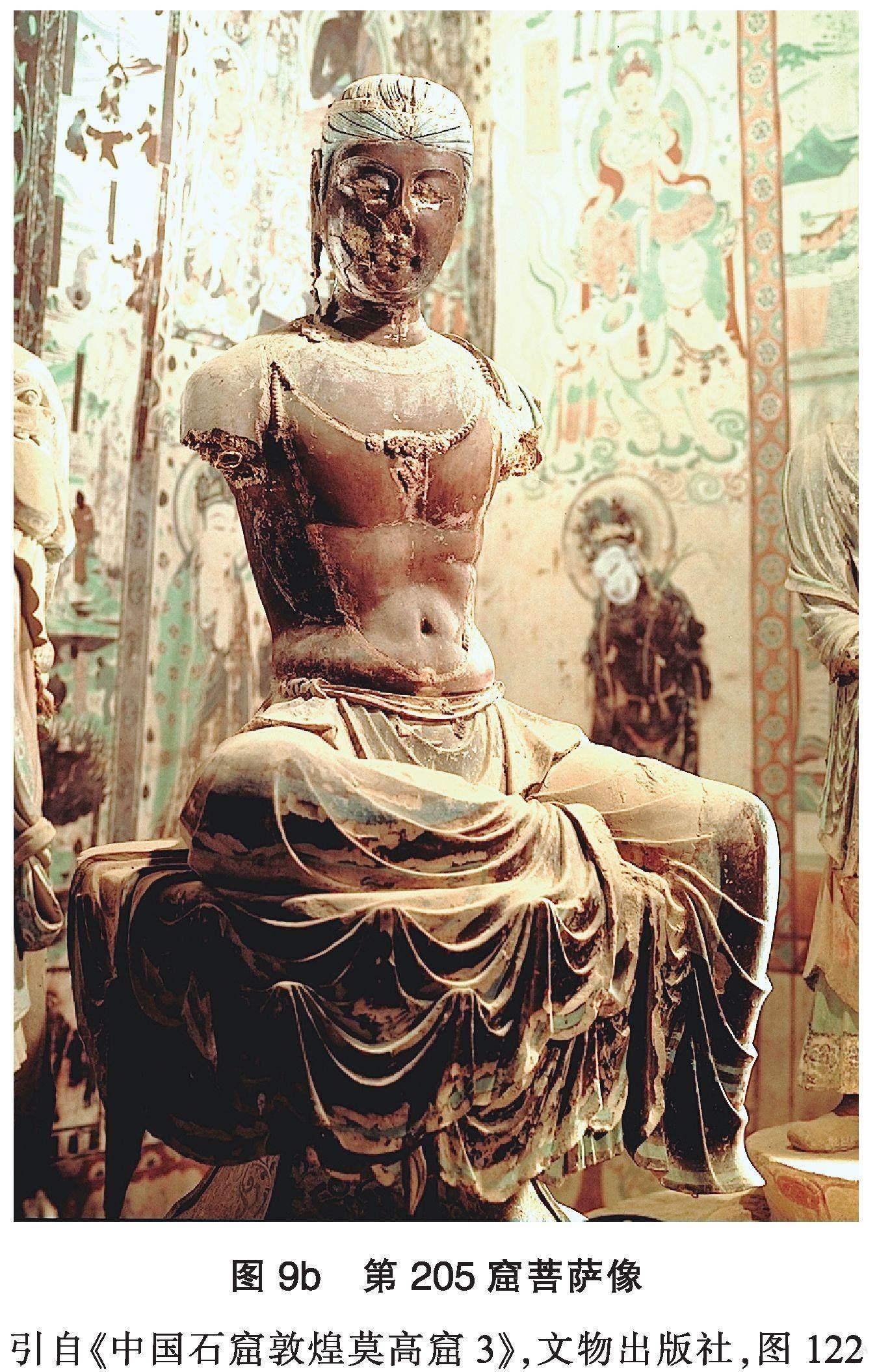

3. 第205窟(图9a、b)

造于西壁前的基坛上置1坐佛、2弟子、2菩萨像,与其相接的下一段较低基坛上配2力士像、2供养天像,力士像为中唐时期所造{1}。

(1)坐佛像

主尊坐佛像的脸部已残损,表情不明,覆碗状的高大肉髻和地发部分可以看到发缕,而非螺发,正面都有回旋文。胸部圆润厚实,覆盖左肩的内衣上穿着带袖子的衣服,其他表现与第328窟主尊大致相同。搭于左肩的袈裟外端在肩部堆叠呈嘴状。悬裳座与第328窟主尊大致相同,但正面上部中央没有仰莲莲瓣将布顶起的立体表现。

(2)菩萨像、弟子像

右侧菩萨像为游戏坐,高髻,双臂和脚尖均已不存。胸饰和与其在肩膀处相连的U字形璎珞仅存痕迹,但左肩上留下部分飘带的布料表现。从背面看,飘带只是搭了一点儿,似乎并未垂下。左侧菩萨像条帛上披着从肩部绕过的飘带,然后沿身体垂下。右侧菩萨像除了胸肌和腹部肌肉以外还表现出侧腹的肌肉,造型更加写实。裙上端向外侧翻折,左右侧腰附近的布微微向外侧卷进。另外,悬挂于莲花座上的裙与主尊坐佛像一样被仰莲莲瓣顶起,这是第328窟造像上所未见的形式。台座基部和边框呈花轮形。供养菩萨像虽然保存状态不佳,但从剩下的部分可以看到脚尖从衣裙下伸出,其他地方与第328窟像的形式大致相同。阿难像头部残损,表情未知。像第71窟像和第328窟像一樣,襟部露出布角,穿右衽带袖内衣,上披双层袈裟,内层袈裟脱肩、紧缠右臂后垂下,外层袈裟为偏袒右肩式,但腰部略微弯曲,看上去很稳重。迦叶像未合掌,但与第384窟像一样,右衽内衣上披双层袈裟,外层为偏袒右肩式袈裟,在绕过腹前的地方将其塞入内层袈裟。由此可以判断,第205窟与第328窟、384窟的时间大致相同,但略晚一些。

三 盛唐时期前期诸窟

盛唐时期包括唐前期第3期(705—749)及第4期洞窟(天宝—唐代宗初期,742—781)。第217窟属于第3期初期的洞窟{1},但此窟仅存主尊坐佛像,而且是清代塑造的。紧随其后的盛唐早期洞窟应该是属于第2类的第66窟。

1. 第66窟(图10a、b)

第66窟造像保持了原型,西壁开一大龛,内置1倚坐佛像、2弟子、2菩萨及2天王像。

(1)主尊倚坐佛像

此像头顶有宽底、倒扣深钵形高肉髻,地发部分刻螺发。发髻部分成两层,可能为重修。面部呈下颚稍窄的方圆形,大耳朝前是其特征,有三道纹,但显松弛。肩宽胸圆,虽有袈裟缠绕,但还是能看到此前所未见的雄壮胸肌。腰部明显收紧,右手上举胸前(手指残缺),左手伏膝上。披双层袈裟,外层为偏袒右肩式,搭于左肩的袈裟未堆积。下半身袈裟紧贴,显露出大腿的形状,并且表现出大腿与台座的边线。下踏的两脚之间的裙呈三角形。这种显露大腿形状、两脚之间的裙呈三角形的形式,不见于第384窟南壁倚坐佛像上。开凿于674年左右的陕西省咸阳市旬邑县马家河石窟的中心塔柱正面像(674)具有这种形式。但那尊像的胸肌表现仅是在胸部下方刻了纹路,并未鼓起。与第66窟主尊像类似还有天龙山石窟第6窟(700年代末)和第21窟(710年代前半期)的倚坐佛像。这一时期,除天龙山石窟以外,各地纷纷制作了很多这种样式和形式的佛像,如陕西省静法寺出土像、山东省长清县神宝寺、河北省曲阳县修德寺等地的造像等{1}。

(2)胁侍菩萨立像

两身胁侍菩萨靠主尊一侧的手臂上扬至腰部,掌心向上,与主尊相反一侧的手臂垂下。头发拢在一起,从根部扎紧,然后散成扇形卷向后方,形成高髻。地发上似乎有曾戴过宝冠的凹痕。脸颊、下颚有肉感,颈部弯曲明显,但身躯非S形,下半身直立。两像着条帛,身体墩厚,隆起的胸肌、丰腴的下腹,都与初唐时期的造像有所不同。左侧菩萨像前面交叠的裙上面还有另外一块几乎覆盖腰部的布。大腿上有左右交错的衣纹或是呈U字形纵向并列的衣纹。右侧菩萨像裙上没有裹另外的一块布,只是上端向外卷。此像大腿部塑造了与第71窟造像相同的纵向衣纹。

(3)弟子像、天王像

下颚丰圆的阿难像与胁侍菩萨一样,颈部倾向主尊一侧。从对襟内衣的袖中伸出两手,结于腹前。内衣外披双层袈裟,内层袈裟脱右肩、紧缠右臂后垂下,外层为偏袒右肩式。迦叶未合掌,着偏袒右肩式袈裟。比较少见的是,迦叶像塑出了肩部隆起的肌肉以及鼓起的胸肌,但却是老人特有的下垂胸肌,这是此前未见的形式。不同于第2期第328窟和第205窟中理想化的人体写实表现,这种将实际人体比较写实地表现出来的特点是一个很大的变化。

天王像中,左侧像张口露齿,右侧像嘴巴紧闭。两身像靠主尊一侧的手臂提至腰部,抬的并不太高,右侧天王手握蛇状物,与主尊相反一侧的手叉腰。另外,靠主尊一侧的膝盖弯曲,上半身直挺,未倾向主尊一侧。战袍在身前交叠,左右分开的布缠绕大腿。脚踏地鬼,下塑岩座。

四 盛唐后期洞窟

1. 第171窟

第171窟被编为唐玄宗天宝年间至唐肃宗、唐代宗的第4期第1类(唐天宝—唐代宗初期)[5]180洞窟。

西壁残存头部后修的主尊坐佛像及趺坐于两层仰莲组成的莲花座上的左右两身菩萨像。这些与壁画中所绘供养菩萨共同组成阿弥陀佛五十菩萨像(图11a、b)。主尊着凉州式偏袒右肩式袈裟,左手置胸前,右手掌心向上置于右膝上,胸肌明显隆起,左腿在外结跏趺坐,两足伸出袈裟,未塑悬裳座。张开的两膝间距比上半身大。左右两身菩萨像中,右侧菩萨左腿朝外安乐坐。此像条帛上方不仅能看到隆起的胸肌,下部还塑出了肌肉轮廓。

2. 第320窟

第320窟属第3期至第4期的第2类,完成时间稍晚[5]181。西壁大龛内塑1倚坐佛像、1弟子、2菩萨像,阿难像现已不存。

(1)倚坐佛像(图12a)

主尊倚坐佛像的碗状高髻和地发上刻有发缕,各个发缕中央呈回旋纹状。面部呈方圆形,下颚丰腴。耸肩,两手置胸前,身披双层袈裟,外层为偏袒右肩式,内层袈裟塞入穿过腹前的外层袈裟。从张开的袈裟中可以看到圆润厚实的胸肌,腹部微鼓。搭在左肩上的袈裟未塑出折叠衣纹。袈裟与大腿之间有些间隙,虽然不如第66窟主尊,但比西安宝庆寺塔石像龛中的很多倚坐佛像及芝加哥美术馆藏阎宗奉造倚坐像(705)等[8]造像的大腿形状更明显一些。

(2)胁侍菩萨立像(图12b)

左右两身胁侍菩萨立像靠主尊一侧的手臂均上扬至腹前,相反一侧的手臂垂下。头发拢在一起,束紧发根,绕成扇形的头发卷向后方,形成高髻。由于地发中央被细绳子捆绑,所以发缕的方向发生了变化。脸部呈椭圆形,下方丰圆,颈部倾向主尊一侧,扭腰成S形。上半身肌肉丰满,腰部明显收细,但侧腹部有很多赘肉。胸部肌肉似乎略有下垂。膝盖不弯曲,下半身直立,但左侧菩萨像抬起脚后跟,松左腿。另外,左肩部条帛散开成扇形,在胸部稍上打结,一端下垂后又穿过条帛下方,搭在外侧。这种条帛佩戴法的菩萨像原型可以追溯到西安宝庆寺塔造像龛(703—704)和山东省驼山石窟第1窟(702)等地。前面交叠的裙上覆盖着另一块长布,与第66窟左侧像相同。戴胸饰和手镯,但未见飘带和璎珞。

弟子像仅剩迦叶像,披双层袈裟,外层为偏袒右肩式,胸部裸露较多,锁骨突出,几乎没有胸肌,乳头很低。这表现的也是老人的肉体。双手置于胸前直立。

3. 第445窟(图13a、b)

属于第3期第2类的第445窟[5]181,有可能与第4期诸窟第1类的第171窟的营建年代相近[9]。西壁大龛内塑有1坐佛、2弟子、2菩萨,大龛左右还配有天王像。

(1)坐佛像

主尊坐佛像的覆碗形高肉髻和地發上刻有发缕,中央都呈回旋纹状。脸部呈方形,脸颊丰圆。 但头部有点倾斜,被认为重修过。肩膀宽阔,右手置胸前,左手伏于左膝上。披双层袈裟,外层为偏袒右肩式。搭在左肩的袈裟未塑出折叠衣纹,胸前开口很大,没有像第66窟主尊倚坐佛像那样隆起的胸肌,但腹部鼓起。右腿在外结跏趺坐,透过布显现出裹在袈裟里的两脚脚尖的形状。悬裳座已破损,推测应该与中央下垂呈三角形、左右提起的第220窟等第2期造像的形式类似。束腰部及台座基部和上面的边框都是八角形。

(2)胁侍菩萨立像

左右胁侍菩萨立像靠主尊一侧的手臂均上扬至腰际,相反一侧的长手臂垂下。与第66窟像一样,头发拢在一起,扎紧根部,将其编成扇形后,卷向后方,形成高髻。由于地发中央被细绳捆绑,使头发的流向发生了变化。面长,颈部微微倾向主尊一侧,但身体和第66窟一样,并非明显的S形,两腿直立。肩披条帛,左侧菩萨像的条帛在左胸上部打结,然后散开向下垂下,再塞入条帛主体下面,与第320窟形式一致。右侧菩萨像也一样,只是没有打结。左右两身菩萨像与第66窟左侧菩萨像一样,在裙上端覆盖着另一块长布。胸部肌肉隆起,腹部鼓起。另一方面,大龛外侧左边的菩萨立像(图13b)比左右胁侍菩萨立像更具体量感。它比第320窟菩萨像更丰腴,肉体显得松弛,条帛一端从右胸下方塞入条帛下面,然后垂下。裙上端向外翻折。膝盖外侧的布收紧,没有被璎珞束缚。

(3)弟子像、天王像

阿难像呈S形,右衽带袖内衣上披双层袈裟。内层袈裟脱右肩,紧缠右臂后垂下,外层袈裟为偏袒右肩式。双手结于腹前的形式与第66窟像一样,也没有筒袖。迦叶合掌,披双层袈裟,内层为偏袒右肩式,上外层为凉州式偏袒右肩式。身体隐藏在内衣和覆盖右肩的袈裟中,无法看到起伏表现。与以往大不相同的是天王像,未提起单膝,而是直立在岩座上的地鬼身上。众所周知,在龙门石窟中,这种形式的造像出现于第1955窟(极南洞,710年左右),此后广为流行[10]。

4. 第45窟

第45窟[5]181与第320窟同样都是第3期未完工、营建延续到第4期第2类的洞窟。西壁大龛内配有1坐佛、2弟子、2菩萨、2天王像。

(1)坐佛像(图14a、b)

主尊坐佛像的覆碗形肉髻、头部的螺发、着衣形式等均与第220窟主尊基本一致。脸部不仅下颚丰圆,耳大,且上半身有强烈的体量感,从胸前开口较大的袈裟隆起处可以看到发达的胸肌。众所周知,这种丰满的造像在开元时期很流行。搭在左肩的袈裟在胸部附近形成数道衣褶,肩部塑成嘴形。不仅显露出裹在袈裟里的双足和小腿的形状,连脚踝的形状都看得很清楚,双膝朝下,让人联想起天龙山石窟第17窟(710年代后半期到720年代)等的主尊。台座束腰部有八根柱子,连接台座上部和基底。

(2)胁侍菩萨立像

胁侍菩萨立像的头发拢在一起,扎紧根部,将其编成扇形后,卷向后方,形成高髻,具有以第66窟为代表的第3期诸窟的形式。左侧菩萨像地发中央捆绑细绳,使发缕流向发生改变,而右侧菩萨像被宝冠遮住了这一部分。颈部较大程度的倾向主尊一侧。未采用S形,与主尊相反一侧的腿放松, 抬起脚后跟。直立而不曲膝,与第66窟像相同(图14b、10)。也不显肥胖,条帛系于胸前,一端垂下后,又塞入条帛下,采取了第320窟和第445窟造像的形式。隆起的胸肌不明显,但还是被塑出,腹部鼓起明显。裙上附有另一块覆盖腰部的长布。大腿部有左右交错的衣纹,小腿部也可以看到纵向排列的U字形衣纹。

(3)弟子像、天王像(图14b)。

腰部扭向主尊、呈S形的阿难像基本上沿袭了第220窟以来的形式,右肩可以看到内层袈裟的一部分,这种形式也见于第328等窟。右衽对襟内衣不仅可以看到襟部一角,而且是短袖,里面还穿有筒袖内衣。龙门石窟第2140窟(高平郡王洞、则天武后期)阿难像也与其类似{1}。迦叶像披双层袈裟,外层为偏袒右肩(图14c)。肌肉松弛的胸部以及锁骨、肋骨的表现写实逼真,这一点与第66窟和第320窟像相同。右手张开,手掌朝向正面,左手掌心朝上直立。另外,曲阳修德寺出土的盛唐坐佛像也采用了这种老人特有的胸肌表现,这很有意思。

天王像中,左侧像露出牙齿,右侧像紧闭嘴巴。两者都将靠主尊一侧的手臂举至腰部,相反一侧的手叉在腰部,举手一侧的膝部弯曲,立于岩座上的地鬼身上。战袍在前面交叠,左右分开的布缠绕大腿。有趣的是,第45窟除主尊坐佛像外,没有表现出肥胖的倾向,基本上继承了第66窟的形式。

5. 第79窟(图15)

属于第4期第1类的第79窟西壁大龛内塑1坐佛、2弟子、4菩萨像,龛外左右两侧各有1身天王像。

(1)坐佛像

主尊坐佛像结转法轮印。底面宽大的倒扣深钵形肉髻和地发上刻有螺发。下颚虽然没有第66窟主尊那么丰圆,但长耳朝向正面。覆盖左肩的内衣上面披双层袈裟,外层为偏袒右肩式,搭在左肩上的袈裟一端修整成嘴形。袈裟胸前开口较小,不如第45窟主尊那么丰腴,胸肌也并不明显。双脚包在袈裟中,脚和脚踝的形状没有第45窟主尊那么明显,膝盖也没有朝下。悬裳座中央部分有三处突起,左右各有一处突起,这应该是莲花座仰莲瓣顶起裙的表现,没有像第328窟主尊如来坐像那样分为上下两段,显得简略化了。與北京市房山云居寺开元十五年(727)纪年的白玉塔坐佛像的悬裳座表现相比,这尊像似乎进一步简化了(图16)。第79窟主尊的台座基部及边框部分呈花轮状。莲花座束腰部的粒状物简化为球形。

(2)菩萨像

菩萨像头发拢在一起,扎紧根部,将其编成扇形后卷向后方,形成高髻。另外,胁侍菩萨立像的颈部倾向主尊一侧,靠主尊一侧的手臂举置胸前,相反一侧的手臂垂下,身躯未采用S形,双腿直立,这些都与第45窟像类似。头部残存三面宝冠。但是,胸肌的隆起程度和柔软度要比第45窟塑像更胜一筹,而且左右胁侍菩萨立像的肚脐上都有×字形的褶皱。裙上另覆一块遮腰的布,大腿以下部分塑造了U字形衣纹。此外,与主尊相反一侧的手臂抬起的游戏坐菩萨像,沿胸肌轮廓刻有波浪纹,形成段差,以此强调隆起的胸肌。

(3)弟子像、天王像

颈部倾向主尊站立的阿难像,置于胸前的右手朝上,左手朝下。带袖对襟衣的下面穿紧裹手腕的筒袖内衣,其上披上双层袈裟,外层为偏袒右肩式,直立。迦叶像举于胸前的右手手掌朝上,左手朝下,直立。内层袈裟脱右肩,外层为偏袒右肩式。带袖内衣也脱右肩,表现出锁骨和单薄而松弛的胸部。天王像几乎朝向正面,左侧天王像与主尊相反一侧的手举置胸前,靠主尊一侧的手叉腰。右侧天王像的手藏于大袖中,并置于腰部附近。筒状战袍看不到缝隙。两尊像不仅具有与第445窟天王像相同的屈膝直立,还出现了只有岩座、不踩地鬼的新形式(图17)。

五 初唐至盛唐时期的造像趋势

及唐前期洞窟的造像特点

主尊坐佛像方面,第1期的第57窟较好保留了隋代的风格及形式(图1),但第322窟的主尊上半身呈梯形,通过袈裟的布可以看到一只脚的脚尖形状(图2)。而且,与该像相关联的第2期初期的第220窟(642)主尊所具备的以下几种基本形式(图3):{1}上半身呈梯形;{2}通过布可以看到包裹于袈裟中的双脚脚尖形状;{3}悬裳座中央部分呈下垂三角形、用段差表现同心圆状衣纹等,对其后营建的洞窟造像产生了深远影响。这些又与马周造像(639)的形式类似,因此,630年代起源于西安的各种形式,在640年代初被敦煌莫高窟逐渐接受,并成为一种典型。但是,凿建于武则天后期的第329窟主尊披三层袈裟,中层袈裟从右胸附近斜挂于左腿上,双膝上翘,具有与山东隋代造像类似的形式(图5、6)。包裹双脚的悬裳座也是隋末初唐流行的形式。因此,此窟的西方净土变应该绘于第2期末(武则天后期),主尊坐佛像很可能造于第一期。

纵观第220窟以后的敦煌莫高窟唐前期诸造像,从造像水平可知存在着3个顶点:一个是以第328窟为代表的第2期诸窟末期,一个是第3期的第66窟,还有一个第4期的第45窟。第328窟和第45窟的造像至今也是作为敦煌莫高窟唐前期的代表洞窟而广为人知。如前所述,第328窟主尊坐佛像(图7a)是在第220窟造像形式基础上进一部精细化的结果(图3),从第71窟等窟开始,出现了悬裳座的布被仰莲莲瓣顶起的形式(图4),以及本文未提及的第331窟菩萨像坐于莲花座的形式。另外,还出现了跪坐菩萨像、台座基部及其上面的边框呈花轮状等几种此前未见的形式。从此窟菩萨像胸肌、腹肌的写实性来看,塑造了这些造像的工匠可能是受到了大量来自中原(长安)地区的新的强有力的影响。第205窟菩萨像更是加强了这种写实性(图9b),应该考虑这一时期很可能从中原(长安)地区流入的工匠带来了不少包括长安佛教美术在内的最新的形式。650年代开始出现于长安的手臂抬起、同侧屈膝的天王等造像形式,在第328窟及同时期的第384窟突然出现(图8),则进一步加强了上述推论。

然而,尽管获得了高水平的表现样式和形式,敦煌莫高窟的工匠还是在第2期的诸窟中将其放弃。第3期诸窟的造窟活动是在与第2期诸窟完全不同的观念基础上进行的。造像身体不显紧绷,更重视丰腴。第66窟主尊坐佛像露出大腿形态的形式曾经于670年代就在长安流行过。但考虑到第66窟主尊胸肌明显隆起的表现(图10a、b),可看出其与武则天之后不久的唐中宗、睿宗时期(705—712)所建天龙山石窟第6窟及第21窟造像间有着密切关系。唐中宗、睿宗时期,山东、河北地区也出现了一些与此类似的比较写实的造像,虽然不能说是统一的样式和形式,但非常相近。由此可以想见,这种造像样式和形式在这一时期肯定也传到了敦煌莫高窟。那么,继承了第2期诸窟传统的后起之秀——第328窟造像就是受到武则天后期亦即初唐末期长安流行形式的影响,又与本地传统相融合的产物。与此相对,代表第3期洞窟的第66窟则采用的可能是来自唐中宗、睿宗时期流行于长安的新形式。与第328窟造像及受其影响的第205窟造像,特别是肉体表现如希腊雕刻般理想而匀称的菩萨像截然不同,迦叶像有非常写实的肉体表现,充分表明工匠的态度与第2期完全不同。

进入唐玄宗的开元时期,中国多地的造像水准并未超过唐中宗和睿宗时期,反而出现了造像不匀称的倾向。第171窟主尊和胁侍菩萨除了胸部肌肉隆起,其下部还表现出衣纹褶皱,主尊双膝较宽,比上半身大(图11a、b)。第320窟的倚坐佛像也有与第66窟主尊类似的肉体表现(图12a)。但是,在菩萨像的条帛穿着方法方面,第320窟和第445窟采用了新的形式。而且,后者的条帛还出现了不同的穿着方法,更能凸显出丰满圆润的肉体(图13b)。

主尊坐佛像比较丰腴的第45窟(图14a),与出土于山西省运城市开元十四年纪年的阿弥陀佛坐像[11],河北地区房山灵居寺开元十年纪年的白玉塔造像等均属统一风格,营造年代应该在开元十年左右。但是,此窟的弟子像和天王像继承了第66窟像的样式和形式(图14b)。可以认为,在唐玄宗时期,敦煌莫高窟中不仅接受了长安新的流行样式、形式,而且并未摒弃唐中宗、睿宗时期形成的造型,而是继承和发展了唐中宗、睿宗时期的形式。

第445窟龛内菩萨像的条帛样式与第320窟的菩萨像有关联(图13a、12b),但天王像直立的双腿以及龛外菩萨像的条帛确为前所未有的样式。因此,引起这一时期样式和形式变化的原因并非敦煌莫高窟内部独自发展所致,可能是因为每次从长安传来新观念时都很快会被吸收和采纳。值得注意的是,这只是个别现象,并非是引起所有造像形式变化的主因。

开凿于第4期的第79窟主尊坐佛像的悬裳座上有突起的莲瓣,这种莲瓣同样出现在北京市房山云居寺开元十五年(727)的白玉塔坐佛像悬裳座上(图15、16)。可见,长安的样式也传到了之前未曾受到影响的河北地区。并且,不仅第45窟的年代被认为是在开元十年代(720年代)的前半,略晚一些的第79窟,其时间很可能是在720年代后半至730年代左右。若是如此的话,此前认为第4期于740年左右开始营建的观点,或许值得商榷。另外,第3期和第4期造像的肉体表现也反映了长安的佛教美术,这一时期敦煌莫高窟的造像并非自发形成,而是在长安传来的样式和形式上加以变化而制作的。但是,与河北等地区相比较,敦煌莫高窟盛唐时期的造像对长安佛教美术的理解度更高,更正确地反映了长安的佛教美术。

结 语

敦煌莫高窟初唐时期,唐前期第2期开始出现长安620—630年代的流行形式,第2期末的武则天后期(690—705)以及第3期初期的唐中宗、睿宗时期(705—712),长安的佛教艺术样式正式传入敦煌。虽然敦煌莫高窟唐前期第2期的洞窟中形成了一些莫高窟的地域性特征,但在比较重视中原(长安)地区流行形式的第3期,出现近似于中国各地常见的统一样式和形式的造像。而第4期洞窟中的造像,与同时期中原(长安)地区的造像样式如出一辙。

今后,笔者将继续就这一时期其他地域的样式是通过何种路径、如何传入敦煌莫高窟的,并结合现已不存、样式亦不明确的都城长安的佛教造像复原等一系列问题进行深入探讨。

参考文献:

[1]松原三郎. 中國仏教彫刻史論[M]. 東京:吉川弘文馆,1995:图599.

[2]河南博物院. 河南佛教石刻造像[M]. 郑州:大象出版社,2009:431.

[3]八木春生. 西安宝慶寺塔石像龕と同時期の他地域造像について[C]//中国仏教美術の展開. 東京:法藏馆,2019:371-412.

[4]八木春生. 敬善寺洞地区の石窟編年と造像に見る特徴[C]//中国仏教美術の展開. 東京:法藏馆,2019:152-184.

[5]樊锦诗,刘玉权. 敦煌莫高窟唐前期洞窟分期[C]//敦煌研究院. 敦煌研究文集:石窟考古篇. 兰州:甘肃民族出版社,2000:171.

[6]冈田健. 龍門石窟初唐造像論:その3高宗後期[J]. 佛教藝術,1991(196):97.

[7]八木春生. 第1280窟(奉先寺洞)の唐前期窟における位置づけ[C]//中国仏教美術の展開. 東京:法藏馆,2019:185-221.

[8]八木春生. 山東地方における唐前期造像の様相[C]//中国仏教美術の展開. 東京:法藏馆,2019:285-312.

[9]八木春生. 西方浄土変相図における初唐期から盛唐期への展開[C]//中国仏教美術の展開. 東京:法藏馆,2019:81-116.

[10]八木春生. 西山南端諸窟龕の編年と龍門石窟における二系統の工人集団[C]//中国仏教美術の展開. 東京:法藏馆,2019:222-252.

[11]山西省博物馆馆藏文物精华[M]. 太原:山西人民出版社,1999:图294.