基于三维大场景的铁路线路方案优化技术研究及应用

宿志平,明 杰,宣承吾

(中铁工程设计咨询集团有限公司,北京 100055)

引言

随着正射影像采集技术、无人机倾斜摄影技术、点云激光扫描技术、多源数据融合技术的发展,在GIS平台中构建不同精度的真实三维场景成为可能[1-2],对于铁路这一带状大型空间工程,将线路方案优化方法应用于三维铁路大场景中,利用真实三维场景全方位多角度把握线路走向,具有重要意义。

铁路工程勘察设计工作一般在由(1∶50 000)~(1∶2 000)比例尺平面地形图[3]构建的二维场景中进行,由于平面地形图采用等高线、地物边界线或特定符号表现地形、地貌以及地物信息,因此,存在缺乏立体感、不直观的问题[4-5]。而另一方面,比例尺地形图的生成与维护也经常给专业人员带来繁琐的重复性工作,并且随着1∶50 000和1∶10 000涉密图纸的管控趋于严格,铁路设计人员对于正射影像、LiDAR点云、实景模型等空间地理数据的需求也在逐渐提升。因此,铁路设计单位对铁路设计平台的选取不仅需要考虑GIS平台能否胜任各类空间地理信息数据的表达,而且需要面对成熟的GIS平台,针对性拓展开发设计业务,以科学合理的技术手段支撑地理设计理念在铁路勘察设计中应用深化,从而实现空间数据由地理信息服务到地理设计服务的转变[6]。

铁路工程线路方案的调整伴随着项目全设计阶段,尤其在项目施工图阶段之前的现场外业勘测过程中、影响决策因素众多的情况下,线路中线作为后续专业开展工作的先决条件,为寻求合理的方案,线路工程师对其调整优化的频率和次数始终保持在比较高的水平。因此,在多专业数据、多源地理空间数据参与三维GIS平台集成三维大场景的背景下,从统筹规划、数据筛选和利用服务选线的角度出发,开发GIS平台下的人机交互线路方案优化功能势在必行。

1 三维GIS及辅助平台搭建

国内外GIS平台主要由美国的ArcGIS、Skyline、Cesium和国内的超SuperMap(超图)、CityMaker(伟景行)、iFreedo(飞渡)等[7]。

AutoCAD作为功能强大的精确绘图软件, 自1982年问世以来,是铁路设计软件二次开发的主平台,尤其在第三代Object AutoCAD Runtime Extension开发工具推出后,模块化的铁路线路设计软件在国内得到了长足的发展[8-10]。总体比较而言,AutoCAD是一个绘图程序,所画的线条就是信息,GIS则是一个完全的数据库程序,所有要素都是相关空间数据的表达,对比分析如表1所示[11]。

表1 AutoCAD与GIS 对比分析Table 1 Comparsion between AutoCAD and GIS

由此可见,如何在充分利用GIS平台处理数据的能力、空间拓扑关系、空间查询功能等优点为线路方案优化设计所用的同时,规避或者提升其平面制图能力和图形编辑功能短板,是基于三维大场景的铁路线路方案优化技术研究的关键[12-13]。

本文研究利用卫星遥感影像数据、航空遥感数据、实景三维模型数据形成的基础地理空间数据,叠加专业调查数据构建铁路三维大场景,在“大场景铁路线路设计优化及决策系统”(以下简称“系统”)中进行路方案优化设计,为方案阶段性稳定后的专业三维虚拟踏勘、铁路构筑物设计验证、方案三维展示汇报以及整体方案评价决策提供过程依据及结果导向。

2 三维线路方案优化功能架构及关键技术

2.1 数据基础

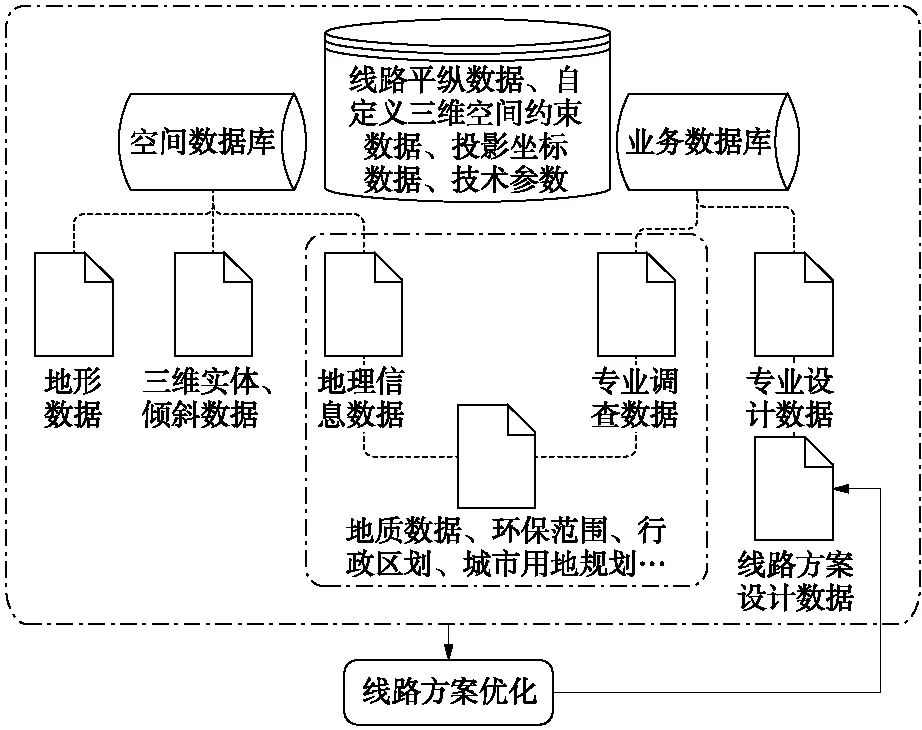

铁路线路三维GIS平台一般包含空间数据库、属性数据库、业务数据库[14-16],其中属性数据库主要用于后台数据管理,和铁路选线及本文研究相关性较强的主要为空间数据库及业务数据库,而两者在部分数据内容上按照铁路专业设计划分也存在一定的交叉。线路选线环境中的空间要素由空间数据库及业务数据库共同支撑。

为减少方案优化造成无用的过程数据堆叠,同时达到利用线路初始方案的目的,系统用本地数据库作为线路专业方案优化工作流程的信息化载体,最终方案稳定后的结果数据留存于业务数据库中,供系统虚拟踏勘、专业设计验证、方案三维展示的功能应用。方案优化过程所涉及的数据基础关系如图1所示。

图1 方案优化GIS数据基础关系Fig.1 Relationship of GIS data base of Scheme optimization

2.2 空间线路要素表达原则

对于构成大场景中的三维线路中心线交互对象,需要遵循一定的转换和计算原则,将传统设计的基础数据进行空间中的表达,从而保证二、三维两种方式所表达的线位及标识的一致性及准确性[17-18]。

通过绑定包含坐标信息的本地xml文件的方式进行大地坐标和标准椭球体经纬度之间的空间定位实时高精度转换,关键参数包含参心坐标名称、单位、投影类型、默认偏移量、中心度带值、缩放比例等。

三维线路中心线在通常情况下,当平面夹直线段叠加纵断面坡段时线型为直线,其余情况(平面夹直线段叠加纵断面竖曲线段、平面曲线段叠加纵断面坡段、平面曲线段叠加纵断面竖曲线段)线型均为空间复杂线,适宜采用线串拟合。对于拟合的空间复杂线,计算步长越长线路精度越低,计算步长越短精度越高,但铁路作为典型带状大型工程,计算步长过短则影响方案调整过程中线路的解算和刷新速度,不利于设计人员频繁调整方案,因此应当结合选取的GIS平台数据传输速度选取合理的计算步长。

有了上述空间三维线路中心线的搭建基础,就为线路方案优化提供了可操作对象,同时附加三维线路信息标识(线路里程、断链、特征点标识、桥隧站符号、平面交点及曲中点位置、变坡点标识等)以提供设计人员相对应的技术标准、设计工程参照信息,形成的初始优化三维线路中心线如图2所示。

图2 方案优化三维线路中心线Fig.2 Optimized three-dimensional center line

2.3 三维线路方案设计优化

GIS空间数据库中的地形数据组成主要为数字正射影像(DOM)及数字高程信息(DEM),两者经过空间配准后形成的三维地形是构成线路空间方案所处的三维铁路大场景的基础。

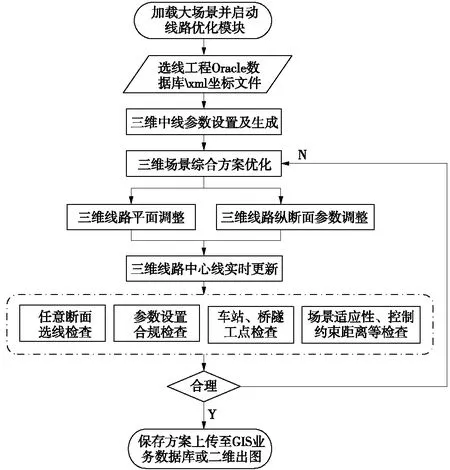

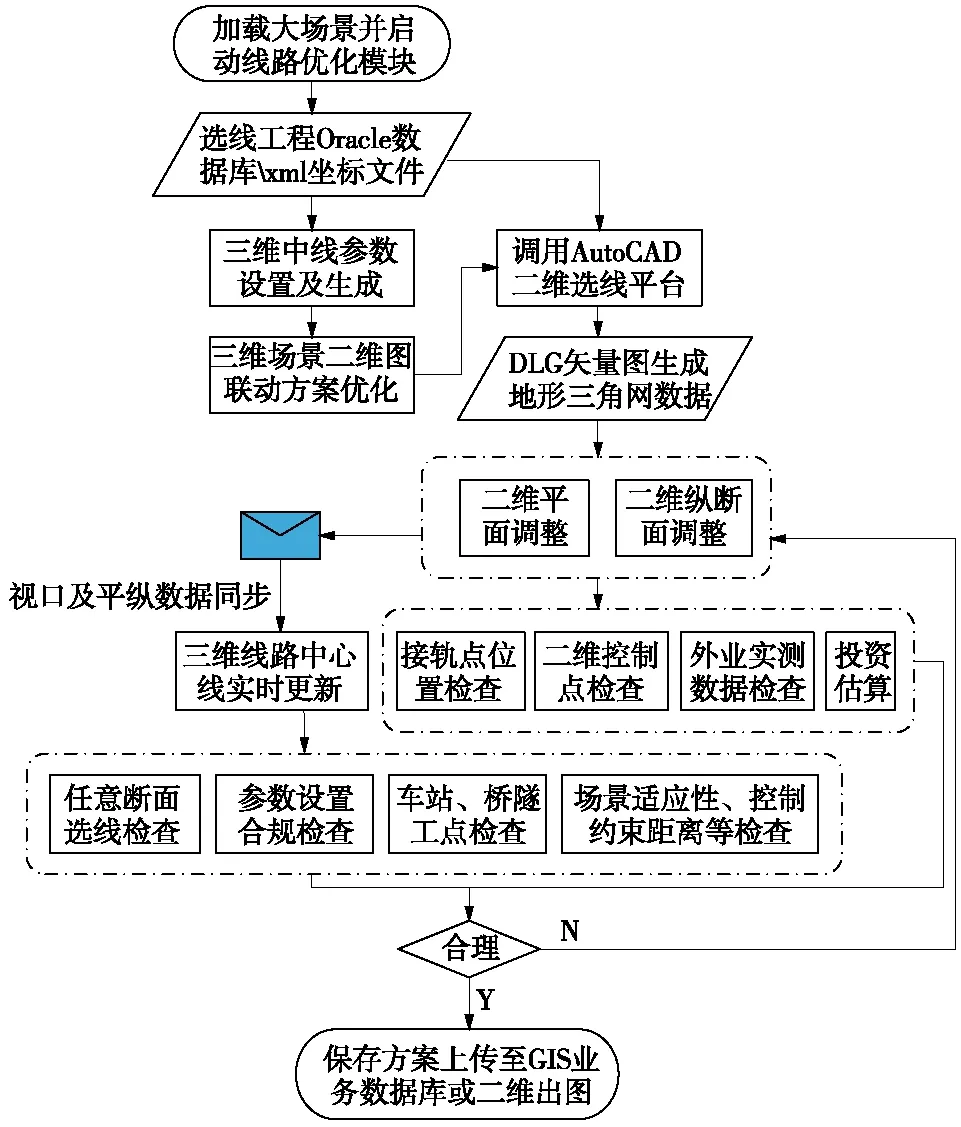

根据项目的不同阶段,系统采用的DOM、DEM精度和来源也不尽相同[19],因此基于三维大场景的铁路线路方案优化流程也存在一定的区别。对于处于预可行性研究阶段的项目,基于卫星影像数据制作的DOM及开源共享全球高程数据采集制作的DEM可直接采用三维场景下的线路方案优化方式,流程如图3所示。

图3 三维单一场景线路方案优化流程Fig.3 Optimization process of route optimization in single three-dimensional scene

对于处于可行性研究及初步设计阶段的项目线路方案,三维大场景中的地理信息数据不断得到扩充,重点区域叠加了实景三维模型,三维地形数据采用了航空影像及遥感高精度数据,二维矢量图中则开始增加高比例尺DLG图及实测数据。初步设计阶段利用机载LiDAR点云数据对DEM精度进一步提升,以上两个阶段的线路方案推荐采用二维、三维组合即AutoCAD组合GIS的方式进行方案优化,流程如图4所示。

图4 二、三维组合场景线路方案优化流程Fig.4 Optimization process of route optimization in combination scene

3 工程案例

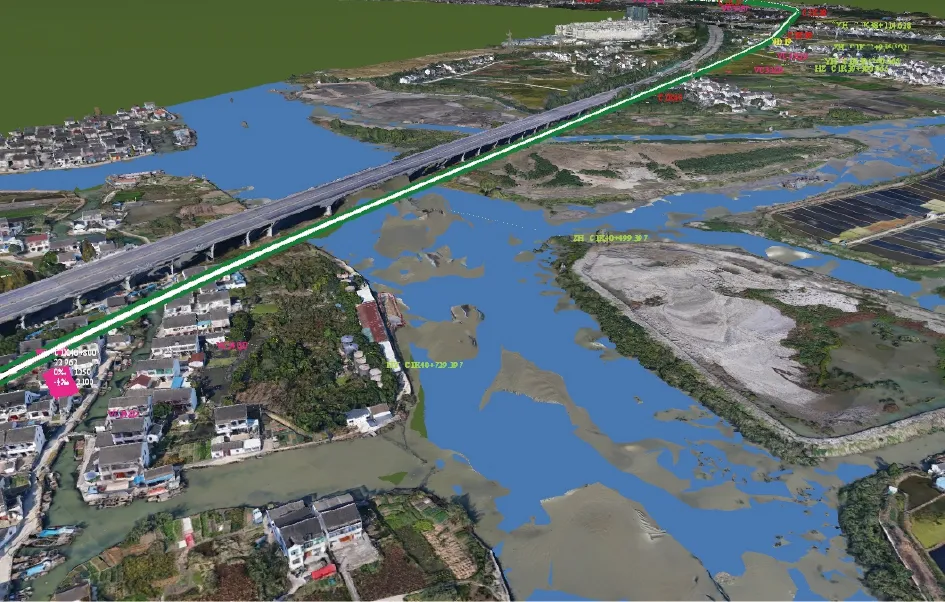

新建如通苏湖城际铁路位于江苏省南通市、苏州市及浙江省湖州市境内,属于长三角多层次轨道交通网和沿江城市群城际铁路网组成部分。本试验段选取苏州北至吴江段初步设计定测阶段,新建正线长度52.482 km,桥隧总长52.460 km,桥隧比为94.39%。利用2022年7月航飞的0.2 m分辨率航空正射摄影影像,制作完成全线190 km2高分辨率的实景三维模型数据,同时利用公共数据、外业调绘及专业调查数据,在三维场景中对沿线重要建构筑物、市政道路、高速公路、铁路以及河流、湖泊名称等进行注记标注,形成全线铁路三维大场景,如图5所示。

图5 加载完整空间数据库形成的三维大场景Fig.5 Three-dimensional scene formed by loading the complete spatial database

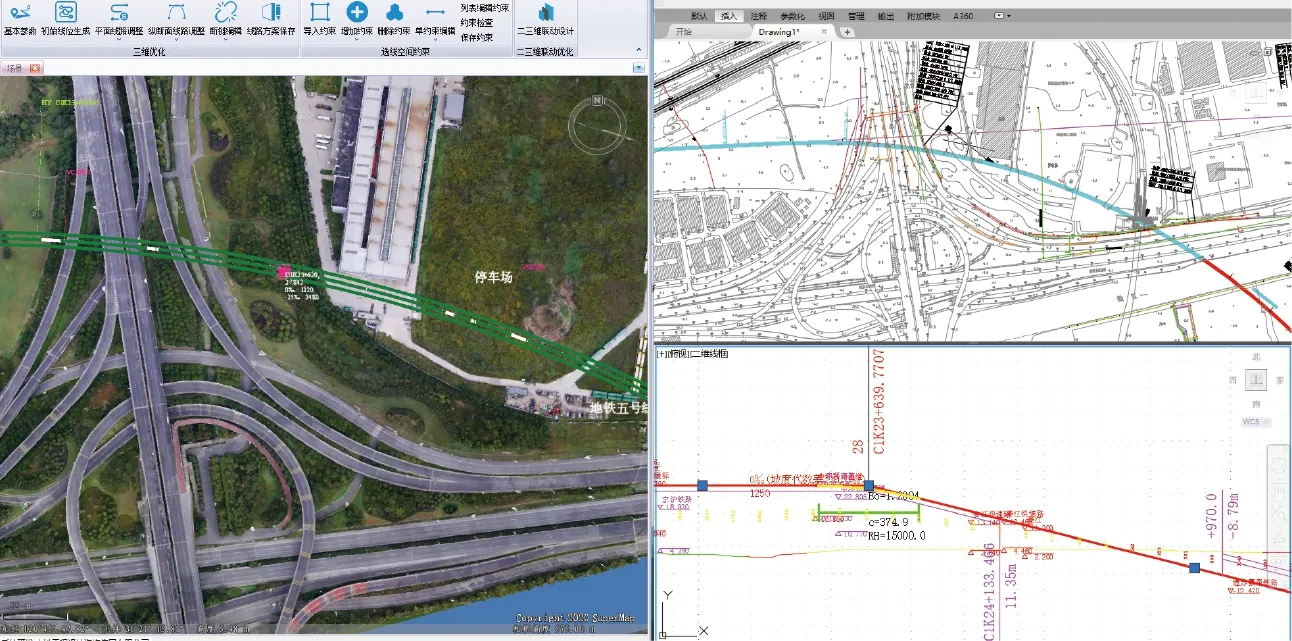

线路试验段里程范围为DK23+100~DK25+400,通过采用二、三维组合场景优化线路方案的方式调整平面曲线交点及纵断面变坡点,增加了轨面与公路匝道之间的高差,并在三维场景中实时更新三维中心线,以便观察与周围地形、地物之间的关系。调整过程如图6所示。

图6 组合场景中试验段线路方案优化Fig.6 Optimization of test section of route scheme in combination scene

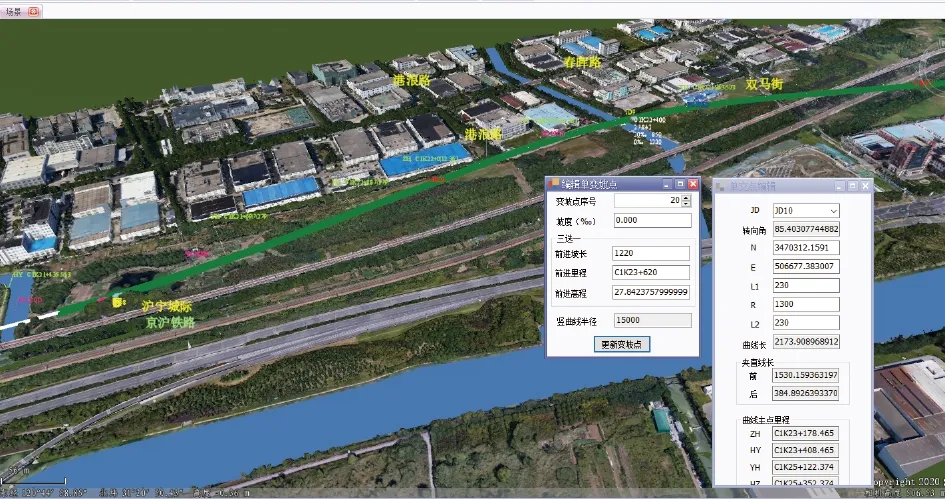

在多专业三维方案会审的过程中,线路专业运用三维单一场景线路方案优化功能,结合桥梁、接触网等专业提出的线路优化意见,对并行、上跨沪宁城际和京沪铁路段线路直接进行参数化调整,取得了高效、准确的会审效果。调整过程如图7所示。

图7 单一场景中试验段线路方案优化Fig.7 Optimization of test section of route scheme in single three-dimensional scene

4 结论

在大数据科学和技术日新月异的时代下,铁路多专业参与设计交流的背景中,GIS平台凭借丰富的可视化特征、全面的数据兼容和管理能力被应用于选线设计、外业勘察中有其必然性。本文从铁路这一大区域空间工程以及线路方案的宏观主导作用出发,在融合了在线地图、卫星影像、倾斜摄影、专业模型、路网规划、地物调查、外业测量等多源数据的铁路三维大场景中,针对适用于不同项目阶段的线路方案研究了多种形式的优化技术,并基于优化前后的方案中心线在系统中进行虚拟踏勘调查、三维设计验证、方案影响因素分析、方案实体展示等多种功能应用,为基于线划等高线地形图以及长幅纸质图的传统选线方式和方案会审、汇报方式开辟了一条新的途径,显著提升了线路方案的优化质量、效率和综合决策水平。而随着GIS平台的制图能力不断完善,空间大数据得到不断扩充和应用,在铁路三维大场景中进行更为科学、合理且智能化、自动化的铁路选线规划和勘察设计工作前景将更加广阔。