关汉卿《救风尘》经典化历程

苏婷婷

(福建师范大学文学院,福建 福州 350007)

经典是一个历时概念,一部作品从创作初始至完成,历经各代的评价与改编,最终成为一部带有历史印记的经典之作,在此过程中,作品不可避免地染上时代特征,时代的审美取向、创作趣味乃至作家地位、评价等因素,均影响经典的形成。因此,经典的概念是动态的,不同时期的经典标准具有差异性,一部经典作品并非在任何时期都被奉为经典,经典作品的同一性在于,其经历各代的阐释与构建,最终涂抹上典范性、引领性等色彩。

关汉卿是元杂剧的代表作家之一,近代学者王国维于元代剧作家中特别推崇关汉卿。关汉卿的代表作《救风尘》被不断搬上舞台表演,剧本被广泛改编为地方舞台剧、影视剧等各种形式的文艺作品,甚至传播至海外,受到西方戏剧家的喜爱。但在新中国成立之前,《救风尘》较少被提及,受元中后期杂剧衰落、明清审美风尚改变影响,明清文人对关汉卿的评价褒贬不一,关汉卿的地位甚至呈现下降趋势。随着戏剧审美标准与评价标准的转变,《救风尘》的评价在不同历史时期呈现不同的特点。因此,考察文学艺术作品经典化历程,不仅具有文学史意义,也能展现各个社会的不同文化面貌。

一、被冷落的经典:明清时期对《救风尘》的冷落

关汉卿创作丰富,其杂剧有67种,大多已经散佚,现存《救风尘》《玉镜台》《谢天香》《窦娥冤》等18种[1]。关汉卿在元代享有盛誉,元人钟嗣成赞许关汉卿“珠玑语唾自然流,金玉词源即便有,玲珑肺腑天生就。风月情、忒惯熟,姓名香、四大神洲。驱梨园领袖,总编修师首,捻杂剧班头”[2]。关汉卿擅作风月戏,其现存风月戏主要有《救风尘》《拜月亭》《调风月》《金线池》《谢天香》《玉镜台》等6部,其中,《救风尘》最具代表性。《救风尘》主要讲述周舍利用手段诱骗宋引章,赵盼儿巧用风月手段救助落入虎口的宋引章,最终宋引章被救并与安秀破镜重圆。《救风尘》全剧轻松幽默,剧中赵盼儿勇敢机智,揭露周舍的丑恶嘴脸,是一部大团圆式的喜剧作品。关汉卿“躬践排场,面傅粉墨”[3],他参与戏剧表演,对剧场十分熟悉,其创作注重剧场效果,《救风尘》这一喜剧能迎合观众趣味,营造较好的舞台效果。从明清现存的书目来看,明清两代记录或收录《救风尘》的情况见表1。

表1 明清两代记录或收录《救风尘》的情况

由表1可知,臧懋循《论曲》《元曲选》均录《救风尘》,《论曲》记录关汉卿剧目多达60种,《救风尘》位居榜首,可见《救风尘》在关汉卿创作的剧本里占有重要地位。

一般而言,一部较为成功的剧作,被历代文人追捧并改编的可能性较大,但在明清两代,《救风尘》却未得到关注,其传播度远不如关汉卿另一部妓女戏《谢天香》。从现存的资料来看,明清时期《救风尘》未见演出,且无改编本[4]59。这一现象与元中后期杂剧衰落、明清审美风尚改变和关汉卿地位下降有关。

元初,文人地位不高,他们和艺人一起进行创作,形成了以大都为创作中心的戏剧圈,元杂剧勃兴,出现了一批优秀的剧作家。到了中期,随着政治经济中心的南移,杂剧创作亦逐渐南移,创作主体主要为南方戏剧家。北杂剧与南方观众的欣赏趣味存在一定的差异,尤其在元末科举制度恢复之后,不少文人走上仕途,杂剧创作数量减少。元代中后期,杂剧逐渐衰落。明初,杂剧多以神仙道化为题材,数量较少。到了正德(1506—1521)、嘉靖(1522—1566)时期,杂剧作品逐渐增多,但明杂剧远不如元杂剧成功,杂剧总体上呈现衰落的趋势。

明清时期,文人崇尚雅致,戏剧审美呈现文人化倾向。明初以来,戏剧逐渐“雅”化,倾向创作符合文人趣味的文人戏,出现传奇这一新的剧种形式。在明代传奇中,汤显祖创作的《牡丹亭》颇为成功,其“才子佳人”的情节模式、有“水磨调”之称的昆山腔,符合文人欣赏趣味,雅致逐渐成为戏剧审美的新风尚。而关汉卿的杂剧,风格奔放豪迈,具有俚俗趣味,与明代文人崇尚雅致的审美趣味相左。

明初以来,关汉卿的地位逐渐下降。宁献王朱权在《太和正音谱》中评价道:“关汉卿之词,如琼筵醉客。观其词语,乃可上可下之才。盖所以取者,初为杂剧之始,故卓以前列。”[5]朱权主要依据关汉卿戏剧词语进行评价,认为其为“可上可下之才”。朱权此评价影响较大,后人若不满关剧,多以朱权之说为依据,如明代徐复祚对王实甫《西厢记》颇为推崇,他将《西厢记》第五本归为关汉卿所作,对二人进行评价:

《西厢》后四出,定为关汉卿所补,其笔力迥出二手,且雅语、俗语、措大语、白撰语,层见叠出,至于“马户”“户巾”云云,则真马户户巾矣!且《西厢》之妙,正在于《草桥》一梦,似假疑真,乍离乍合,情尽而意无穷,何必金榜题名、洞房花烛而后乃愉快也?丹丘评汉卿曰:“观其词语,乃在可上可下之间,盖所以取者,初为杂剧之始,故卓以前列。”则王、关之声价,在当时已自有低昂矣。[6]

徐复祚引朱权之言褒王贬关,以其审美趣味作为评判标准,其评价带有较强的主观性。清代王季烈《哭存孝》曰:“曲文朴质,自是元人本色,然俊语无多。《太和正音谱》称‘汉卿之词,如琼筵醉客’,又谓‘睹其词语,乃可上可下之才……’云云,洵定论也。”[7]王季烈亦从关剧语言出发而贬关,肯定关剧之“本色”,而以“俊语无多”定关剧不足。自明代以来,戏剧评论家的评价标准发生改变,元杂剧作品虽然依托文本留存下来,但却由元代的“看戏”,变为案头化的“读戏”[8]。明人对元杂剧接受方式的转变促成评价标准的转变,剧本语言在“读戏”这一过程逐渐成为文人评价剧本的标准之一。明人对雅致的追求则促使其在剧本中追求“俊语”。关汉卿杂剧少“俊语”,《救风尘》的俚语、俗语以及泼辣的语言风格难以获得明人的青睐。

从元代至明代,明人戏剧评价标准转变,倡优戏逐渐过渡到文人戏。明代程明善《啸馀谱》曰:

杂剧,俳优所扮者,谓之“娼戏”,故曰“勾栏”。子昂赵先生曰:“良家子弟所扮杂剧,谓之‘行家生活’,娼优所扮者,谓之‘戾家把戏’。良人贵其耻,故扮者寡,今少矣,反以娼优扮者为‘行家’,失之远矣。”或问何故?曰:“杂剧出鸿儒硕士、骚人墨客,所作皆良人也。若非我辈所作,娼优岂能扮乎?推其本而明其理,故以为‘戾家’也。”关汉卿曰:“非是他当行本事,我家生活。他不过为奴隶之役,供笑献勤,以奉我辈尔。子弟所扮,是我一家风月。”虽是戏言,亦合于理,故取之。[9]

二、经典的构建:近代对《救风尘》的改编与构建

《救风尘》于近代进入学人研究视域。近代著名学者王国维在其戏曲研究专著《宋元戏曲史》中提到:“元曲之佳处何在?一言以蔽之,曰:自然而已矣。古今之大文学,无不以自然胜,而莫著于元曲。”[10]113元人戏曲作家中,王国维特别推崇关汉卿,认为“关汉卿一空依傍,自铸伟词,而其言曲尽人情,字字本色,故当为元人第一”[10]120。对于《救风尘》,王国维亦流露出欣赏之意:“元剧关目之拙,固不待言。此由当日未尝重视此事,故往往互相蹈袭,或草草为之。然如武汉臣之《老生儿》,关汉卿之《救风尘》,其布置结构,亦极意匠惨淡之致,宁较后世之传奇,有优无劣也。”[10]114王国维从理论的角度提高了《救风尘》的价值。

一部戏剧要成为经典,不仅需要文人的学理推荐,还要能流行于戏曲舞台,迎合观众趣味,被不断改编与传播。1942年,民国著名戏曲作家翁偶虹借《救风尘》题材创作评剧《牡丹钩》,该剧后改名为《好姐姐》。他在回忆录里表示《救风尘》内容健康,他“要把最古老的元曲改编为评剧,在通俗易懂、喜闻乐见的艺术形式中,洋溢出古色古香,说明评剧的艺术并不是像一般持有偏见的鉴赏家那样所谓的浅薄卑俗”[11]226。翁偶虹力图通过改编《救风尘》破除鉴赏家对评剧的偏见,他尊重《救风尘》原作,对剧本的情节未做较大改编,最大程度保留元杂剧的古朴风格,采用滦州影戏唱腔,参考唐宋妇女蜡人的造型,交与著名评剧演员喜彩莲排演。翁偶虹对此剧寄予较大希望,期待“演出之后,在评剧革新方面会迈进新的一步”[11]227。但在首演前两天,警察局以妓女戏“有伤风化”为由禁演。对此禁演事件,翁偶虹怒言:

奇闻怪事!舞台上常演的《玉堂春》《绣循记》《脑脂虎》,哪一出不是演妓女的?就是尊夫妇创排的《梁红玉》,梁红玉的出身也是官妓啊!《好姐姐》写的虽然是妓女生涯,而主题与意义似乎还优于那几出老戏。据此而禁,天大的笑话了![11]228

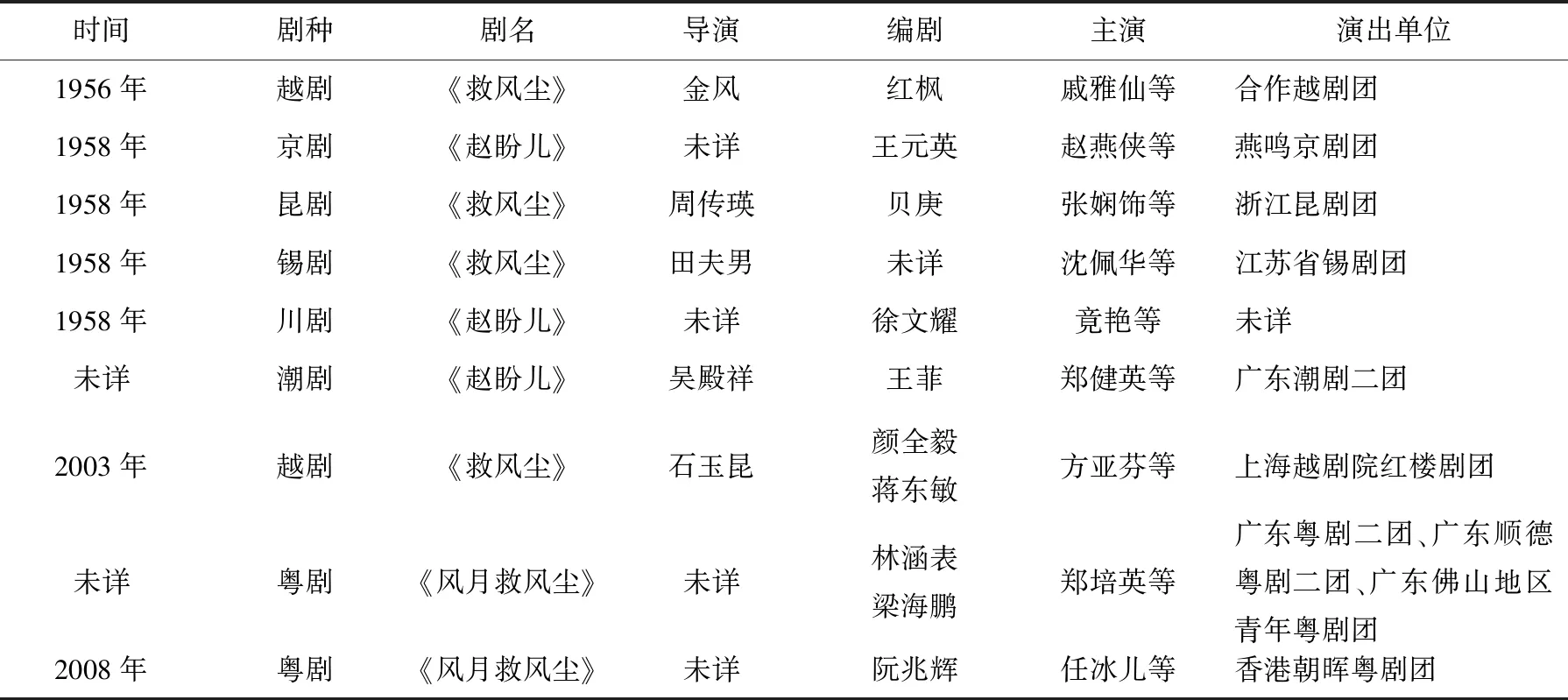

翁偶虹言语间透露出对《好姐姐》无法公演的惋惜,甚至表明《好姐姐》这一剧本的主题与意义优于以往的几部老戏。《好姐姐》开风气之先,《救风尘》逐渐迎来改编热潮。据不完全统计,新中国成立后《救风尘》改编为多种地方戏剧的情况见表2。

表2 新中国成立后《救风尘》改编为地方戏剧的情况

由表2可知,新中国成立之后,《救风尘》逐渐得到重视,被改编为越剧、京剧、昆剧、锡剧、川剧、潮剧、粤剧等多种地方戏剧。不少改编本颇受观众欢迎,成为地方戏剧的保留剧目,比如戚雅仙主演的越剧《救风尘》、方亚芬主演的越剧《救风尘》演出颇为成功,受到观众喜爱。川剧《赵盼儿》亦取得成功,其戏曲文本成为可供借鉴的优秀范本,1958年赵燕侠主演的京剧《赵盼儿》便是根据川剧《赵盼儿》改编的[4]64。这些优秀的地方戏剧进一步促进关汉卿《救风尘》的传播,使其逐渐被大众熟知。

地方戏剧对《救风尘》的改编集中于1958年,这一年关汉卿被选为世界文化名人,“纪念关汉卿剧作七百年”的学术和演艺活动亦于这一年举行,有关部门在北京举行了“纪念关汉卿演出周”,18个剧团用8种不同的戏曲形式同时上演《救风尘》《窦娥冤》《调风月》《望江亭》《拜月亭》等10部剧作[12]。随着关汉卿知名度的提高,其剧作《救风尘》受到广泛关注,多次被改编并搬上舞台表演。

三、经典的重构:现当代对《救风尘》的重构与传播

时至今日,《救风尘》作为一部优秀的元杂剧,仍被不断搬演、改编。相比于近代剧作家对《救风尘》的改编,现当代编剧对《救风尘》的改编显得大刀阔斧,于情节与人物设置上有较大地改动。在国内影视剧领域,2002年浙江华新影视有限责任公司、北京影视达电视节目交流中心摄制了《救风尘》(《爱情宝典》之一),导演为张多福、朱德承,编剧为邹静之。2022年,《救风尘》再一次被搬上影视荧幕,由企鹅影视、金色传媒、远曦影视摄制的《梦华录》(导演为杨阳,编剧为张巍)故事便来源于《救风尘》。《梦华录》播出后广受好评。《梦华录》对《救风尘》作了较大改动,对《救风尘》的取材集中在前6集。在《救风尘》的基础上,《梦华录》插入赵盼儿与顾千帆的感情线、顾千帆的政治线。《梦华录》不仅在情节结构上进行再创作,在人物设置上加入孙三娘、欧阳旭、张好好等人物,丰富了原作叙事。

《梦华录》剧中对女性角色的演绎为全剧精彩之处。在赵盼儿这条叙事线索中,赵盼儿因欧阳旭始乱终弃而来到东京,在东京开饭店谋生,她反抗权贵,为女性争取平等权益,最后与顾千帆终成眷属。在宋引章这条线索中,宋引章被周舍诱骗,在赵盼儿等人的帮助下逃离苦海,与赵盼儿、孙三娘合伙开饭店,最终脱离贱籍。在孙三娘这条线中,孙三娘因丈夫、儿子的背叛,欲投江自杀,后被顾千帆救起,并与赵盼儿一起到东京开饭店谋生,最终与儿子重归于好。剧中还有沦落风尘、凭借才艺成为东京花魁的张好好、不被父母疼爱而四处打杂的葛招娣、被欧阳旭利用的高慧,以及曾有过贱籍经历的皇后刘婉等女性角色,这些女性形象丰富而又具有层次感,展现出强烈的女性意识。《梦华录》演绎古有之故事,阐释现代思想,宣传《救风尘》的反抗、独立等思想,从当代视角重构了《救风尘》这一经典。

《救风尘》思想进步,不仅能超越时间的限制与中国现当代观众产生共鸣,还能跨越空间的限制与西方观众产生共鸣。21世纪,法国高等戏剧学院、法国里昂大学联盟出演小剧场戏剧《救风尘》,导演Bernard Sobel尊重原作,在剧情上未做删改。在Bernard Sobel眼中,《救风尘》是一部经典之作,他说:“关汉卿写下《救风尘》和《蝴蝶梦》的时候,中原文化正被游牧民族文化控制着,关汉卿是一个斗士,如果关汉卿书写的内容是在与他所处的环境做斗争,那么他的作品中所蕴含的独立与自由的精神,以及小人物的魅力与他们所发出的声音,则是经久不衰、中西共通的。”[13]Bernard Sobel充分肯定《救风尘》的主题思想与意义。《救风尘》最终以惩恶扬善、好人得救作为结局,其中,大人物与小人物的对立、情感与法律的抗衡,所展现的反抗、独立自由等精神跨越时间与空间的限制,成功地与西方进行了一次跨文化的共鸣。

2017年,法国导演卢逸凡和中国的编剧合作,改编了《救风尘》,在保留古典韵味的基础上,加入个人思考和现代舞台风格。关于这部改编剧,卢逸凡说:“经典作品历经时间的考验,具有一定的普遍性,也有一定的现代性……我还大胆地希望,通过这次话剧演出,观众能够直观感受到关汉卿在戏剧上的惊才绝艳,同时感叹《救风尘》这部似乎与我们隔得很远的作品,其实离我们很近。”[14]《救风尘》所体现的对婚姻的忧虑,对强权的恐惧,对人与人之间不平的激愤,具有普遍性与现代性,让人不禁感叹关汉卿在距今700多年前的元朝就已看到女性婚姻、社会不公正等问题。

四、结语

《救风尘》这一剧作,经历明清时期的冷落,于近代进入学人视域,被不断改编而构建经典地位,到了现当代,通过广泛传播得以重构经典,《救风尘》的价值在历史语境中被不断书写、阐释。《救风尘》的经典化历程是动态的,背后掺杂着时代审美风尚、创作趣味、评价标准等因素,特定的时代价值构成作品的特定价值。除此之外,《救风尘》还被纳入现代西方的评价体系,古典戏剧搬演于现代西方戏剧舞台,古今结合、中西合璧,这是在现代中西方文化语境下互相影响的结果。随着时代语境的变化,《救风尘》纳入后世的评价体系中,其经典地位依旧会沉浮起落。