“书宗晋唐”观念的分疏与构建

——从宋元书法题跋谈起

⊙ 刘岳恒

“书宗晋唐”意指在书法学习中,以晋、唐两朝的经典作品和书法楷模作为取法对象。自元代始,“书宗晋唐”观念便深入人心,并逐渐成为习书者的根本准则。近些年的学术研究中,学界多围绕晋唐书法的用笔观念、习得方式、传授谱序和后世接受情况展开探讨,却鲜有对“书宗晋唐”观念的形成进行历史脉络的梳理,以及对“书宗晋唐”观念背后,晋唐书法如何被联系、构建展开详细阐释。

笔者认为,“书宗晋唐”观念的形成,并非“宗晋”与“宗唐”思想的简单叠加,而是在唐代“宗晋”观念形成后,宋元两朝对唐代规模晋法的肯定,以及对唐法与晋法的一致性塑造——即“晋唐一法”的构建。这是在宋元时期晋迹难觅、晋法难求背景下的妥协选择,所谓“书宗晋唐”的本质依然是“宗晋”。本文从宋元时期书法题跋品评出发,试对“书宗晋唐”观念进行分阶段的梳理,并探寻元代书家如何对“晋唐一法”进行构建与塑造。

一、唐宋时期的书法“宗晋”观

(一)唐代书法南朝化倾向下对魏晋笔法的传承

在唐代,晋人书法被视为师法的对象。魏晋书家往往遵从言传手授的传承方式,在其书论之中不述用笔之妙,因而魏晋笔法没有被明确记载,而是以严密的家族内部传承形式保留下来。唐代书家则以南朝为纽带,传承东晋书法。刘熙载《书概》记载:“而王家羲、献,世罕伦比,遂为南朝书法之祖,其后擅名宋代,莫若羊欣,实亲受于子敬。”[4]由此可见,南朝书家羊欣等人接续了东晋时期的书法传承,魏晋笔法传承得以留存。在南朝永明五年(488)前后,书学勃兴,书论中也开始出现对笔法的阐释。例如梁武帝所作《观锺繇书法十二意》,虽名为“十二意”,但是在论述过程中,梁武帝将“意”在某种程度上和技法直接联系起来,用“十二意”来指代锺繇书法中对用笔、点画、结体、章法的处理。在这一时期,政治上虽易更四朝,但笔法传承并未间断,成为联系晋与隋唐之间书法传承的桥梁。

在历史研究中,唐代社会结构与经济文化等方面都有显著的南朝化倾向。牟发松认为:“唐代书法艺术的南朝化倾向更其显著,隋唐间书法名家几乎都是南人。”[5]例如唐太宗于唐初设立弘文馆,弘文馆书家中,太宗广为任用东南文人,这也直接导致了唐代书法接续南朝与东晋传统。张彦远《法书要录》中有一节《传授笔法人名》记载了唐代笔法传承的脉络,成为唐承魏晋笔法的重要证据。

在唐代书法“宗晋”观念背景下,唐代书家又依托南朝得到了晋法的传承,此时笔法传承有序,唐法与晋法的距离并未拉远。颜真卿在《述张长史笔法十二意》中谈道:“笔法玄微,难妄传授。非志士高人,讵可言其要妙?”[6]卢携《临池诀》云:“盖书非口传手授而云能知,未之见也。”[7]因此,晋唐时期笔法的传承情况难以描述,而笔法中所蕴藏的价值又不言自明,笔法的传授随之被笼罩上一层神秘色彩。加之唐人对笔法玄微的描述,对笔法的探索成了元代乃至后世所传承学习书法的核心。

(二)北宋时期“崇晋卑唐”与对唐法“尊而不亲”

到了宋代,因五代十国的叛乱,笔法传承一度中断。欧阳修在《集古录跋尾》中提出:“书之废莫废于今。”又提到“今文儒之盛,其书屈指可数者无三四人,非皆不能,盖忽不为尔”[8]。无不反映出北宋初期书坛凋敝的景象。在欧阳修与蔡襄等人前期复古思想影响下,以苏轼为代表的北宋书家开始进行“尚意”道路的探索。

在笔法传承难以维系的背景下,北宋书家以晋为宗,开始对书法进行新的解读。首先,苏轼以“我书意造本无法”[9]的思想开“尚意”书风之先导。随之,黄庭坚、米芾等人纷纷响应,“尚意”书风迅速在北宋传播开来,成为宋代学书者的普遍追求。“尚意”书风所推崇的突破成法,并非是对传承的忽视。在宋人眼中,“尚意”的提出源自东晋王羲之“意在笔前”的说法,突破成法的目标也只是指突破唐代以来形成的笔法传承,“宋四家”的真实目的是希望在笔法传承之外找寻其他出路。

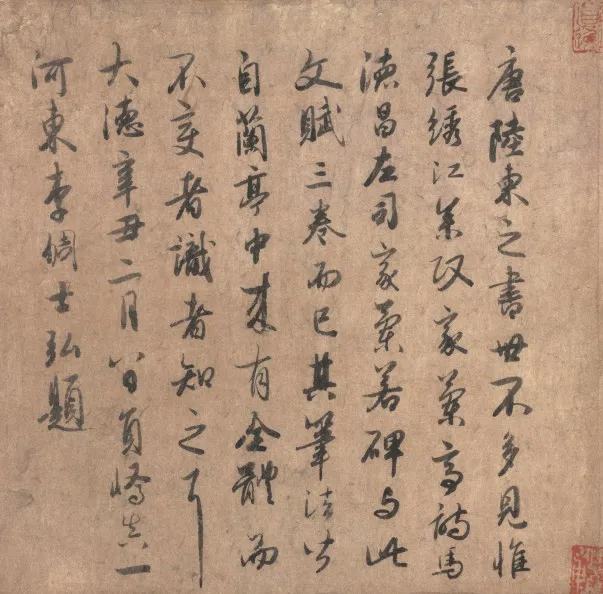

李倜 行书跋陆柬之《文赋》 台北故宫博物院藏

在“尚意”书风的主导下,当时的书法风气多是“崇晋卑唐”的。在宋人以“尚意”为路径的“宗晋”思想中,宋代书家多对唐传晋法观念不予认同。例如黄庭坚在《跋颜鲁公帖》中说道:“初唐欧、褚、薛诸家,未能得‘二王’笔法。”[10]其中所言“未能得‘二王’笔法”便是认为唐初书家未能书承魏晋。黄庭坚还在《跋王立之诸家书》中说道:“欧、虞、褚、薛未入右军之室。”[11]由此可见,针对初唐书家进行书法品评时,对其传承“二王”笔法多是不认可的。李之仪在《跋储子椿藏书帖》说道:“柳诚悬、徐季海纤悉皆本规矩,而不自展拓,故精神有所不足。”[12]即以此来说明唐代书法为规矩所困,足见其贬低之意。

米芾在《跋颜书》中说道:“大抵颜柳挑踢,为后世丑怪恶札之祖,从此古法荡无遗矣。”[13]其中,“柳与欧为丑怪恶札祖”[14]的说法在米芾书论之中并不鲜见。米芾主要认为,唐代书家对晋代的“变法”是失败的。在评价张旭和怀素草书成就时,这一点体现得十分明确。“草书若不入晋人格,辄徒成下品。张颠俗子,变乱古法,惊诸凡夫,自有识者。怀素少加平淡,稍到天成,而时代压之,不能高古。”[15]足可见其“崇晋卑唐”的思想。

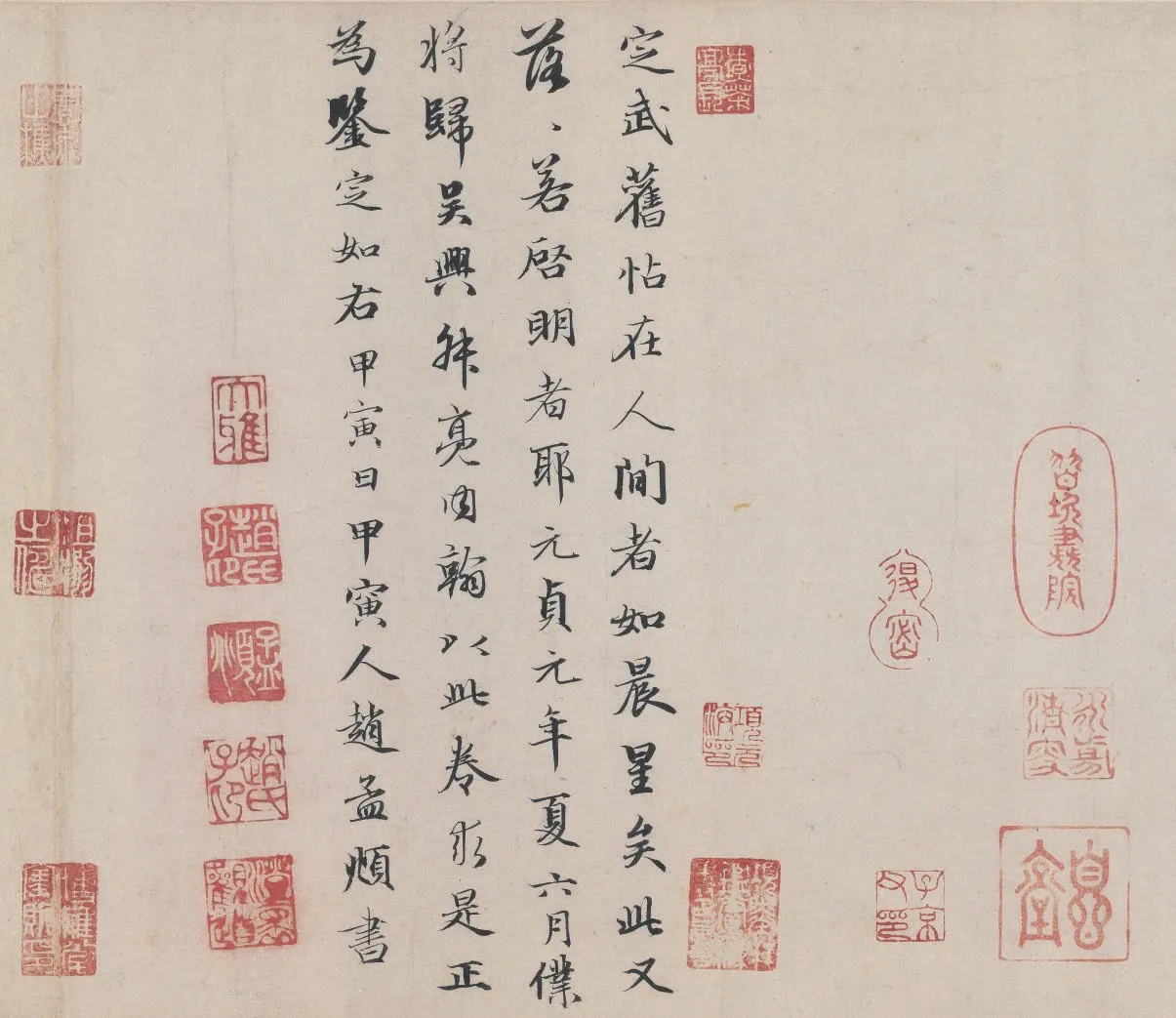

赵孟行书跋“神龙本”《兰亭序》 故宫博物院藏

当然,北宋书家并非一味卑唐,在品评中也不乏对唐代书法的称赞。在北宋初期,欧阳修与蔡襄便以唐代书法为取法对象展开复古实践。其后,“尚意”风气影响下的众书家对唐代书法成就的肯定也不鲜见,例如北宋黄伯思就在《东观余论》中称:“此卷虽唐人书,故自不凡,亦可珍录。”值得注意的是,宋人在品评唐代书法之时,着重对颜真卿这种人书俱佳的书家进行肯定,甚至塑造其为“与王子敬可抗行”[16]的书家。苏轼在《书吴道子画后》说道:“君子之于学,百工之于技,自三代历汉至唐而备矣。故诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。”由此可见其对颜真卿书法的推崇。黄庭坚在《跋李康年篆》中说:“余尝论‘二王’以来,书艺超轶绝尘,惟颜鲁公、杨少师相望数百年。”[17]又在《山谷题跋》中言:“观鲁公此帖,奇伟秀拔,奄有魏、晋、隋、唐以来风流气骨。”[18]朱天曙认为颜真卿书法地位于宋代开始确立,不无道理。

不过,北宋书家对唐代书法的推崇往往“尊而不亲”。北宋书坛虽常有对唐代书法的推崇,却少有书家对其进行持久的取法和学习,即在观念上对其尊敬,实践上与之远离。一方面,这是由于以言传手授为依托的笔法传承在五代时期被阻断,难以维系;另一方面,宋人肯定唐代书家成就,却认为唐代是笔法败坏的开端。正如苏轼所言:“书之美者莫如颜鲁公,然书法之坏自鲁公始。”[19]北宋书家对颜真卿地位的塑造,脱离不开当时“因人评书”的背景。综合来看,北宋书坛对唐代书法,或“卑唐”或“尊而不亲”,此时的唐代书法地位与晋代相去甚远,“宗晋”观念仍是主导。

二、从“由唐溯晋”思想萌芽到“书宗晋唐”观念形成

(一)南宋“由唐溯晋”思想的萌芽

南宋书坛的整体趋势是逐渐萎靡的。一方面,“尚意”书风开创新意,不固成法,这种不以法度为依赖的传承,最终在南宋时期走入衰落;另一方面,“靖康之难”等战乱所导致的内府与民间法书大量散佚,更使得书法资源与前朝难以比伦。面对书坛厚今薄古的现状,吴说与宋高宗等人开始提倡书法要以古人为依托,复古潮流由此展开。南宋提倡复古思想的目标为回归魏晋,取法古人,虽然南宋初期书坛的复古并未获得立竿见影的效果,但影响依旧深远,被视为元代全面复古思潮的先声。

在书坛崇尚今人风气的环境下,南宋时期复古的主要目标是推崇以“二王”为代表的魏晋书风。宋高宗赵构倡导“学书必以锺、王为法”,他在《跋曹娥碑》中提出:“纤劲清丽,非晋人不能至此。”[20]表达了对晋人书法高度的认可。又在《法帖跋》中指出:“大令摛华,夐绝今古。遗踪展玩,龙蟠凤翥。藏诸巾袭,冠耀书府。”[21]对王羲之书法极力推崇。康复在《题兰亭帖》中言:“如晋宋间人物,风流超逸,后人皆不可及。”也体现了对晋书崇高地位的推崇。

在南宋复古潮流中,除了传统的“宗晋”观念外,“由唐溯晋”思想开始产生,个别书家开始以取法唐人来矫正当时风气。朱熹在《跋朱喻二公法帖》中提出:“入本朝来名胜相传,亦不过以唐人为法,至于黄、米而欹倾侧媚,狂怪怒张之势极矣。”一方面指出北宋以来书坛走入狂怪的问题,另一方面指出师法唐人的必要性,并认为宋代书法“名胜相传”离不开对唐人的学习。陆游《跋冯氏〈兰亭〉二首》言:“茧纸藏昭陵,千载不复见。此本得其骨,殊胜兰亭面。”通过对《兰亭》摹书的赞扬,认可了唐代对晋法的传承。

赵孟坚是南宋“由唐溯晋”思想的主要代表。他提出:“学唐不如学晋,人皆能言之。夫岂知晋不易学,学唐尚不失规矩,学晋不从唐入,多见其不自量也,仅能欹斜,虽欲媚而不媚,翻成画虎之犬耳。何也?书字当立间架墙壁,则不骫骳。思陵书法未尝不圆熟,要之于间架墙壁处不着工夫,此理可为识者道。”[22]在赵孟坚看来,晋法当然是追求的最高目标,但是,面对求晋无门的现状,从唐代法书入手成了更好的选择。在《宋拓小楷四种跋》中,赵孟坚还说道:“《黄庭》固类繇,欹侧不中绳度,未学唐人而事此,徒成画虎类犬。”[23]足可说明在学晋过程中唐法的重要引导作用,因而“由唐溯晋”思想得以产生。

由此可见,南宋开始出现了以学习唐法为途径的“宗晋”观。但学习唐人是方法,而不是归宿。迫于书法资料的缺失,赵孟坚等人提出“由唐溯晋”的思路,以唐法为旗帜为书坛正本清源。在这一点上,南宋书家肯定了唐代书法的正统地位,但此时对唐人的学习还停留在“当立间架墙壁”的基础层面,唐代书法地位依然远不及晋。

(二)元代“书宗晋唐”观念的形成

“书宗晋唐”观念在元代的形成,主要表现在三个方面。首先是在唐宋书法对比中,元代书家对宋代书法传承进行有意矫正。邓文原跋《苏轼书御书颂》云:“观其字画,乃规模颜平原者,真为墨宝。”[24]在邓文原的题跋中,他肯定苏轼书法的“墨宝”价值,但是论及苏轼书法之妙时,却只字不提“尚意”的突破,而是对其“规模颜平原”大加赞扬,将苏轼书法之妙处归结于对唐人的学习,类似的说法在当时是具有普遍性的。如欧阳玄跋陆柬之《文赋》言:“近代米元章书矫亢跌宕,世咸称其自创一法。乃不知其全学柬之《头陀寺碑》耳,元章秘而不言,以陆书少传于世也。”[25]此则题跋将米芾书法归入初唐书家陆柬之之下。又如袁桷《跋米元章书》:“元章壮年学萧诚书,后学段季展,最后悉意师褚河南。”[26]从这里来看,无论学段季展或是褚遂良,米芾书法之出处,似全在唐人。由此可见,元人将宋人的书法成就归功于对唐人书法之传承,从侧面显示出对唐代书法的推崇。柯九思跋《褚遂良临大令〈飞鸟帖〉》称:“此唐人所摹,略有元常遗法,足以知字画源流之有自也,况绝无宋人气,是唐无疑耳。”[27]“宋人气”在元时已成为背离“古法”的象征,在他们眼里,只有唐人才能符合对“古法”的传承。因此,在元人看来的唐宋书法对比中,“宋四家”的书法成就更多被理解为对唐人书法学习所得到的经验。在面对北宋代表书家的优秀作品时,元人品评将其中“尚意”的成分忽视,重点颂扬其对晋唐的传承,从而完成对宋书观念的转换,而题跋中大量存在的宋人学唐法的论述,也体现了元人对唐代书法的肯定。

其次,元代书家充分肯定了唐代古法传承的正统性。在元代之前,书法史上已经出现了将魏、晋并列讨论的先例,陈志平认为“魏晋以体势为中心”[28],而晋、唐并列的联系则在于笔法的传承。在元代,不同于宋代“卑唐”的观念,唐传晋法被广泛认可。在品评初唐书家时,袁桷跋《孔子庙堂碑》言:“永兴公守智永旧法,故唐能书人尽变,唯永兴号为第一,以右军谱系犹在也。”[29]李倜跋陆柬之《文赋》称:“其笔法皆自《兰亭》中来。”[30]都是对其师法于晋的笔法传承的肯定。即使针对欧阳询的品评,元人依旧认可其笔法之变是建立在传承之上的,如郭天赐跋《梦奠帖》曰:“率更初学王逸少书,后渐变其体,笔力险劲,为一时之绝。”[31]元代书家还把唐人摹书作为学习晋人书法之桥梁,在品评中,塑造了“精诣”的唐人摹晋书形象。初唐书家通过摹书这一举动,从而传承晋时古法。于元代人而言,学唐与学晋之间的距离被拉近,元代书家肯定了唐代传承古法的正统性,这种“晋唐一法”的塑造,也是元代“书宗晋唐”观念形成的基础。

最后,在元代题跋之中,晋唐书法被放到了并列位置。一方面,元人以笔法传承为依据将晋唐书家并列。如刘埙《题干禄字书》言:“故千载而下,又以颜书配王书,俱为第一书家,谓数百年之间,质文相救,惟此二贤而已。然鲁公之屋漏痕,即右军之锥画沙,同出一法,各极其工,是故欲学王,请自颜入。”[32]在颜真卿与王羲之的对比中,相比于宋,元人更加肯定其“同出一法”,作为晋与唐各自时代最具代表性的书家,两人之间对比的象征意义更加巨大。另一方面,晋与唐两个时代,在此时的品评中被联系了起来。如张雨跋《万岁通天帖》称:“晋人风采,赖此以存,……好事之家,不见唐摹不足以言知书者矣。”[33]在此论中,唐为晋之传承,是元代学习晋人的途径。更为明显的表现是李倜跋陆柬之《文赋》:“故晋唐能书者断不如印板一一相似,政要如浮云变化,千态万状,一时之书一时之妙也。”[34]由此可见,在元代的品评中,“晋唐”一词并列,二朝书法共同成为元代学书者所学习的目标。至此,在以复古为目标的元朝,因笔法传承而紧密联系起来的晋唐,共同成了其师法的对象。晋唐并列,同出一法,自元代开始,晋唐笔法的地位变得不可动摇。

三、唐人摹书形象的构建与“晋唐一法”观念的形成

元代“书宗晋唐”观念的形成,其本质是对唐法与晋法一致性的塑造。元代书家肯定了唐人对魏晋笔法的传承,将晋与唐并列作为可以师法的对象,这是由于晋代书迹难觅,唐代书法成为学书者取“古法”的桥梁,晋唐笔法的联系得以更加紧密。正如赵孟跋“定武”《兰亭》曰:“书法以用笔为上,而结字亦须用工,盖结字因时相传,用笔千古不易。”[35]至元后,“用笔”在学书中的重要性被充分肯定,以传承“笔法”为中心的学书理念,再度被建立起来。

元代书家对唐传晋法的肯定,有相当一部分来源于唐人摹晋书的成就。唐初时,太宗建立弘文馆,因其慕书需要,弘文馆中集聚了虞世南、欧阳询、褚亮、褚遂良、冯承素等书法名家,除日常论书外,太宗喜爱王羲之书法,常命书家摹王书以赐近臣。因此,唐初时留下了大量的临摹晋书作品。倪瓒在《清閟阁集》中有言:“兰亭茧纸固不可得见,苟非唐世临摹之多,后之人宁复窥其仿佛哉。”[36]至元代,晋迹难觅,唐摹晋书成了管窥晋法的途径。

在元人看来,唐摹晋书之精诣,是得到魏晋笔法的表现。临摹作为学习书法的最有效途径,在这一过程中,可以直接地学习前人书法,并最终探求笔法的奥秘。临摹之时,得其仿佛易,学其精微难,姜夔《续书谱·临摹》曰:“临书易失古人位置,而多得古人笔意;摹书易得古人位置,而多失古人笔意。”[37]但是,在唐人的摹书作品中,“位置”与“笔意”是兼具的,如邓文原跋“定武”《兰亭》言:“然意度具足无毫发差,精鉴者当自得之。”[38]“意度具足”的说法展现了唐摹晋书之妙。也正是因为意度具足,唐摹晋书的确可传魏晋“笔法”,这一点在柯九思跋《褚遂良临大令〈飞鸟帖〉》中体现出来:“此唐人所摹,具有元常遗法,足以知字画源流之有自也,况绝无宋人气,是唐无疑耳。”[39]世人皆知王羲之师法锺繇,在柯九思看来,此篇褚临王书中,竟可看到元常遗法,观此唐人摹书,足以知字画之源流,唐摹书中的笔法传承显露无遗。

此外,唐人摹书之妙,是具有广泛性的。黄潜在跋《唐临王右军二帖》中言:“右唐临王右军二帖,其精诣如此,而不著临者氏名,盖当时士大夫类能书,非独二三钜公显人为可传也。”[40]在唐代,重要的书家往往都有摹书传世,他们的摹书之精妙被认为是其得魏晋笔法的关键。在元代题跋中,唐人摹书形象被全方位地构建,而元代书家也通过品评摹书作品,从而将唐人笔法与魏晋笔法联系起来。

唐人摹晋书最负盛名者,莫过于《兰亭》摹书。在李世民的推动下,初唐名家都广泛参与到《兰亭》摹书活动中,其中产生了无数佳作,《兰亭》摹书无疑是唐摹书成就的最好体现。现保留至今的重要《兰亭》摹本有“神龙本”《兰亭》、褚遂良摹《兰亭》、“定武本”《兰亭》、虞世南摹《兰亭》、陆柬之摹《兰亭》等。元人在题跋中对这些初唐《兰亭》摹本之精诣,不遗余力地进行了称赞。宋濂跋虞世南摹《兰亭》言:“摹书至难,必钩勒而后填墨,最鲜得形神两全者,必唐人妙笔始为无愧。”[41]在此评“形神两全”是为虞世南摹书之精要,并通过对虞世南的品评上升至唐人整体之笔妙。此外,倪瓒在《跋陆集善兰亭序摹本》中也着重赞扬了唐人的临摹成为后人管窥晋法的途径。

康里巎巎以象喻式的手法评欧阳修的摹书之精绝,其在评“定武”《兰亭》中言:“‘定武’《兰亭》此本尤为精绝,而加之以御宝,如五云晴日,辉映于蓬瀛。”[42]同样品评“定武”《兰亭》的还有赵孟,其在题跋中言:“无毫发差也”[43]对该摹书的精绝进行肯定;郭天锡跋“神龙本”《兰亭》言:“右唐贤摹晋右军《兰亭宴集叙》,字法秀逸,墨彩艳发,奇丽超绝,动人骇目,此定是唐太宗朝供奉拓书人直弘文馆冯承素等,奉旨于兰亭真迹上双钩所摹。”[44]又言:“纤微备尽,下真迹一等。”[45]一方面指出《兰亭》摹书的作者以及帝王的重视,另一方面,“下真迹一等”的说法也被后世所沿用,成为后世品评唐代摹书的范式。鲜于枢也肯定“神龙本”《兰亭》的价值,跋曰:“况今相去又千载,古帖消磨万无一。有余不足贵相通,欲抱奇书求博易。”[46]综合来看,元代题跋中通过品评唐人摹书作品,从而塑造出唐人经典的摹书形象,进而表明了唐摹晋书对晋法传承的作用。可以说,唐人摹书形象的塑造是元代“晋唐一法”观念形成的重要体现。

结语

“书宗晋唐”观念的形成,实质上是“宗晋”观念在后世的延续。在晋人书迹难得的背景下,唐代书法延续着魏晋时期的笔法谱序,具备传承“古法”的功能,唐代书法的地位因而被抬升。元代书家通过对唐人摹书形象的塑造,来证实唐传晋法的合理性。因此,一方面,在书法研究的史实上,晋唐笔法各有其特征;另一方面,在元代批评所构建的晋唐观中,二者又是一法相传的。因此在解读历代对于晋、唐书法笔法特征的描述时都应作两面观,且更应关注后世批评者在其时序中对书学观念的阐释与理解。总之,“书宗晋唐”观念的形成为后世学书者指明了书法学习的道路,构成了历代书家所约定俗成的书法文化氛围,晋唐书法因此成为中国书法传承的核心。