魏嘉:以医术赢信任 以满意铸口碑

梁伟

魏 嘉

南京大学医学院附属鼓楼医院副院长、肿瘤医学中心副主任 南京大学临床肿瘤研究所副所长

厚德载物施仁术,大医精诚济苍生。她以精湛医术宣战癌痛,研究多项个性化治疗模式,产研结合,务实笃行;她用饱满热情鼓舞患者,创新性建立免疫治疗新技术,优化患者预后和化疗,使数千余名肿瘤患者获益。她是医者仁心的明灯,是守护生命的摆渡人。她架起肿瘤医学与公众间的桥梁,只为万千患者,少点痛苦,多点安康。蔚然伟器,柔嘉维则,有担当,有力量,女中自有豪杰在。

在城市,35-60岁的死亡人群中,有三分之一是死于恶性肿瘤。一生中,患癌概率:男性26%,女性19% 。提到肿瘤、癌症,多数人都会心生畏惧。对于这个挥之不去的“阴影”,患者们总是希望能找到专家,为自己的人生保驾护航。

中国青年科技工作者协会会员,南京大学医学院附属鼓楼医院副院长、肿瘤医学中心副主任魏嘉,是很多患者心中信赖的白衣天使,她每年为约 8000人次肿瘤患者服务,从医15年零投诉。她说:“因为我们面对的是肿瘤病人。治疗是一个长期过程,这个过程中不仅仅关注用药,还有许多因素需要考虑。病情变化、病人心理变化,包括家属的想法,都需要全方位关注,必须要用心和患者及家属沟通,聊病情、治疗计划……解除他们的顾虑,才能建立医患间的信任。”

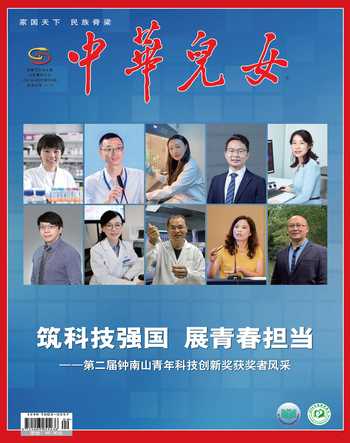

2023年7月14日,魏嘉获得“第二届钟南山青年科技创新奖”。她说:“很荣幸获得这项荣誉,作为一名临床医生以及青年科技工作者,心系‘国家事’、肩扛‘国家责’,最直接的体现就是在自己的临床及科研领域内深耕不辍,不断为提升国家的医疗水平及科技实力贡献一份力量。”

1983年,魏嘉出生于四川省綿阳市,或许,她就是很多人眼中“别人家的孩子”。五岁开始上小学,二年级学年结束,直接跳到四年级,理由让人诧异,就是四年级的班主任是漂亮又有亲和力的女老师,她想跟着这样的老师一起学习。或许从那个时候起,魏嘉就想着将来不管从事什么职业,也要做一个有亲和力的人。虽然年纪比同学小了三岁,但她的成绩却总是名列前茅。魏嘉说,自己是一个听话的孩子,该学习的时候一定在学习。

魏嘉的父母都是医生,在她的记忆中,每当放学回家的时候,家里总是有街坊邻居向父母咨询问题。儿时的魏嘉或许不明白,父母常说的“选择了医生就选择了奉献”,但她在无数的“小别离”中,渐渐学会理解父母,明白了“白大褂”的伟岸,父母也用自己的言行举止教会她成长。于是,她便诞生了更多的小欢喜,“我的爸妈是医生,他们能帮助很多人!”

1993年,魏嘉考入了“全国中学百年名校”——南山中学。100多年来,从南山走出了以著名诗人贺敬之,中科院院士马祖光、张广学等为代表的一大批优秀人才。在这里的中学时光,也是魏嘉快速成长的六年,因为优秀学生汇聚,魏嘉的成绩不再是最前列,年少的她自然会失落,但是老师总是安慰她,只要够努力,就能往前冲,即使冲不到最前面,也能考上理想中的大学,实现自己的梦想。时至今日,她还能清晰记得,与同学们晚上打着电筒看书写作业的时光,她说那种氛围激励着大家不断前进。

在高中老师记忆中,魏嘉是当时“火箭班”中年龄最小的学生,成绩中等偏上,聪颖好学、思维敏捷,而且学习能力和执行力都不错。为补齐英语短板,魏嘉每天会利用早自习和晚上回寝室熄灯前的“碎片”时间朗读和背诵课文。尽管当时英语成绩不是最拔尖,她却是班上第一个能够将书本上的英语文章流利完整背诵下来的学生。

南山中学注重培养学生独立思考的能力,魏嘉就是如此,不管遇到任何问题,她都会深思熟虑反复琢磨,找出最合理的解决办法,多年之后,依旧如此。魏嘉获得第24届“中国青年五四奖章”时,一同获奖的四川省广元市青川县恒丰食用菌种植专业合作社理事长赵海伶是她南山中学的师妹,二人都拥有独立思考,以及冷静解决问题的能力,这就是她们在南山中学最大的收获。

高中毕业后,虽然父母没有要求魏嘉填报医科大学,但是在填报志愿时,她感觉“自己就应该学医,将来做医生,没有原因”。魏嘉说:“当时,我有很多爱好,所以想读一个综合类大学的医学院,而南方对我太有吸引力了,就填报了南京大学的临床医学的七年制本硕连读。”

1999年,16岁的魏嘉走进南京大学医学院,开始了她的大学生活。或许就连她自己也未曾想到,在南京,一待就待到今天,她喜欢这里的一切。

南京大学医学院的前身为中央大学医学院,定位于办精品化的长学制医学教育。这所有着悠久历史的大学就是魏嘉想象中的大学,她会参加学校的社团,跟着舍友们一起观摩学校的“十大歌星赛”,去报告厅听金庸等大师讲座……

但是,魏嘉更多的还是奔走于图书馆与教学楼之间。21世纪初,网络教学资源并不发达,学术资源只有纸质版,获得文献要花大力气。医学生的书包总是很重,不仅仅是知识的丰富与繁多,更承载了生命的厚重。

大四时,看到自己的综合排名,魏嘉知道“直读博士应该没有问题”,最大的困惑就是为下一学年定下攻读方向。就在她有些迷茫的时候,刘宝瑞教授的课为她找到了方向。在刘老师的观念中,医学是一个自然科学与社会科学的交叉地带,一个优秀的医生除了要有过硬的医学本领之外,还要有与病人沟通的艺术。他结合自己留学美国和在德国交流的见闻,谈到了什么样的医院是具有人文精神的医院,什么样的医患关系是一种人性化的医患关系,甚至包括如何询问病人需求,以及医生与患者座位的距离等这些微小的方面。

魏嘉被老师的温文尔雅和博学多才所折服,她想跟着这样的老师继续前行。刘宝瑞是肿瘤专家,他的研究方向是靶向与个体化治疗、个体化肿瘤疫苗、现代化抗肿瘤中药研究。

“肿瘤绝对是面对死亡最好的专业,也是需要我们亟需探索的专业,因为这门学科未知的东西实在太多,攻读这个专业对我来说就是最大的挑战。”魏嘉说,“当时可能想的比较肤浅,当时总说21世纪是生物年代,各种生物技术都在蓬勃发展,很多新技术应运而生,似乎肿瘤就快被攻克了,感觉自己在这个专业内能做的事情很多,于是毫不犹豫选择了这个方向。”

魏嘉面对的挑战接踵而至。选题、课题的实施都比较难,她当时做的课题就是和肿瘤药物治疗的敏感性有关,例如肿瘤医治手段只有化疗,远没有现在这么多的治疗方法。有的人化疗有效果,有的人没有,她想到从基因层面上找出分子标志,哪些分子标志能够跟他的敏感性和生存时间有关系。所以病人只要先通过检测,就能得知适不适合这个化疗,不适合的就要寻求别的解决方案,这就是肿瘤的个体化的治疗。

魏嘉说:“研究肿瘤的人特别多,所以做课题的压力就会很大,你想到的一个好方法,可能搜索之后发现,很多人都已经开始做研究,当然,凡事都有双面性,你查阅文献或者资料,会更加丰富。”

在魏嘉研读博士二年级时,学校开展了第一届公派留学项目,魏嘉就在这第一批名单中。奔赴西班牙学习一年,环境问题、语言问题都给了魏嘉很大的压力,但她并没有因此而感到受挫,陌生的境遇反而让魏嘉爱国情思更加强烈。刚到巴塞罗那的她,针对一篇研究论文中,台湾的归属书写问题和导师发生激烈争执。这对于一个文弱女孩来说,需要极大勇气。要知道,这名外国导师在国际上有着很大影响力,当时魏嘉面临着被导师赶回中国的境况。她给远在国内的刘教授发了邮件,教授在凌晨给她的回复让她终生难忘:我认为你的坚持非常正确!别害怕,你身后有我们,有支持你的学校、医院,还有你强大的祖国。幸运的是,国外导师通过查阅资料了解了台湾问题,向她真诚道歉。

“这名国外导师是一个典型的‘工作狂’,他刻苦努力,热爱工作,他做的肿瘤个体化治疗就是全球最顶尖的。”跟着这样的导师,魏嘉收获颇丰,拥有国际视野的导师给魏嘉提供了很多与国际同行交流的机会,以至于还在读书的魏嘉,就有了在国际大会上作报告的经历。这些都是促使她快速成长的催化剂。直到现在,魏嘉每年都会抽出一到三个月的时间去西班牙继续他们之间的合作课题。

2008年,魏嘉從南京大学医学院博士毕业,没有丝毫犹豫,她选择在鼓楼医院肿瘤科继续自己的医学征程。极具亲和力的她每年诊治约8000人次肿瘤患者,对所有患者都尽心尽力,是众多患者心中的“守护天使。”

南京大学2015级临床医学学生施涛,是在2018年举办的“与癌争锋”夏令营上第一次见到魏嘉。“这就是我理想中的导师,我愿意跟着她一起做研究。”就这样,施涛成为魏嘉的博士生,也成为后来很多师弟师妹们的大师兄。跟着魏嘉出了几次门诊后,他说:“但凡病人有问题,她都能耐心细致给你解答,不管你是第一个还是最后一个,魏老师一定给患者开最适合的药,甚至怎么吃都会交代的明明白白,所以患者都很尊敬她。我告诉自己,将来也要做这样的医生。”

“作为肿瘤科医生,我即将告诉患者的消息,可能是他人生中最坏的消息。作为医生,我需要陪伴很多患者和家属经历这样比较重大的人生时刻,而医生能够做到的,就是在这些难熬的时刻为患者和家属提供力所能及的支持。”魏嘉说,“当一个病人百分之百信任你的时候,即便没有办法了,也得逼迫自己再去继续努力,哪怕只有百分之一的希望。”

医生需要面对很多生与死的问题,肿瘤医生更是如此。在魏嘉的从医生涯中,一个女孩让魏嘉印象深刻。女孩才20多岁,胃癌晚期,但她却总是以笑容面对病痛,感染了病房里很多人。跟别的病人不同,她甚至不太在乎化验单上那个小数点的变化。胃癌有一个基因的扩增,女孩的病情是属于预后比较差的类型,病情发展得特别迅速。魏嘉给她想了很多办法,包括一些新的靶向药物的尝试。女孩的家庭经济条件很差,家里不堪重负。魏嘉想方设法帮她在医院申请了两次救助基金,还发起了两次公益筹款。“她这种情况,国际上平均存活时间不到一年,但她一直坚持了三年多。”事后,女孩的母亲专门来到魏嘉的门诊,代表女儿表示感谢。

据统计,全世界近一半新发胃癌患者和死亡病例在中国,胃癌的病人不断年轻化,尤其年轻女性的病例比较常见。近些年,随着一代代新抗肿瘤药物的应用,抗肿瘤治疗效果较前有所提高,然而晚期胃癌的治疗有效率普遍较低。魏嘉的工作方向就是从胃癌治疗目前面临的临床问题出发,主要的工作包括筛选药物疗效相关分子标志物,甄别获益人群;以及研发抗肿瘤治疗的新技术。

尽管近些年抗肿瘤药物不断更新迭代,但晚期胃癌的化疗的现状却仍难以取得突破。魏嘉带领团队经过十余年的努力,筛选了药物疗效相关的标志,并在临床样本中验证。开展的前瞻性临床研究也证实:根据患者基因表达选择针对性诊疗方案,可将晚期胃癌的治疗有效率提高14%,疾病控制及生存时间均明显延长。

近年来,免疫治疗在肿瘤的治疗领域取得突破性进展,魏嘉团队自主研发了系列基于新抗原的免疫治疗技术,并向临床转化应用。他们在临床上不乏一些既往治疗失败的患者经过新抗原反应性T细胞治疗后的成功案例。

魏嘉说:“我们还发现,高转移风险胃癌患者接种个体化新抗原纳米疫苗后,可明显延缓复发时间。同时,针对晚期治疗失败实体肿瘤患者的联合治疗,有效率达26.7%,其中还有2例肿瘤完全消失的病例,长期的生存数据也显示了很好的临床治疗效果及转化前景。”

此外,实体肿瘤的药物治疗、细胞治疗等一个影响疗效的关键因素在于组织致密,能达到肿瘤实质内的药物及细胞比例极少。他们自主建立了两代的T细胞修饰技术,增强细胞靶向及实体肿瘤穿透力,并进一步加强T细胞激活,达到更佳的抗肿瘤治疗效果。这部分研究成果授权专利也进行了转化。利用该技术,他们开展了smarT细胞在胃癌一线治疗中的临床研究,初步显示了超越目前标准治疗的潜力。

魏嘉说:“在我心里,肿瘤科医生最大的成就感,是当病人找到你,你说‘我还有一些办法’。”就像她的办公室里,有一些手工编织的生肖,这是一个她主治的肿瘤患者每年送魏嘉的礼物。患者11年前被诊断肿瘤,经历了一段比较艰难的抗癌历程。治疗带来好的疗效的同时,也让她的手脚变得感觉麻木。魏嘉说:“我建议她多做精细运动促进神经恢复功能,她便自学手工编织。以后每年年底例行复查的时候,她就会给我带一个手工生肖,恭贺新年,庆祝cancer-free的每一周年。从年渐精湛的工艺,我很开心地看到她目前的健康状态。我们前期定下了无癌十二年之约,现在这个约定变成了‘周而复始的循环生肖报到’。”

几乎所有的时间都放在医院、患者和学生身上,魏嘉会观察到患者的细微表情,也会在给学生们开会时注意到每一个人的神情,但是儿子第一次开口说话,她却不在身边,对于即将步入小学的儿子,她确实有亏欠。

魏嘉说:“我爱人是骨科医生,我的父母也是内科医生,如果我的孩子未来想要学医,我肯定会支持他,因为这个职业是很光荣的。我希望越来越多优秀的年轻人选择学医。医学教育是精英教育,对学生的知识面和整体素质水平要求很高,但这真的是一个好职业,会带来很多成就感和满足感。”

责任编辑 张惠清