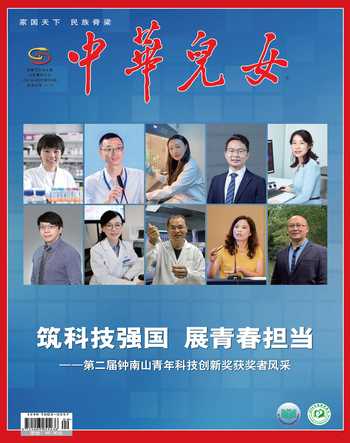

闫利明 胸怀祖国,矢志不移自立创新

李玲

闫利明

清华大学医学院副研究员

万物生长,时序更替;拼搏奋斗,不舍昼夜。他长期从事冠状病毒的转录复制研究工作,面对汹汹而来的疫情考验,他主动担当,服务国家,将实验室作为疫情防控的特殊战场,把论文写在抗击疫情的第一线,以世界领先的创新成果,为抗击疫情提供有力的科技支撑。严于律己,趋利光明,在这场科研与疫情赛跑的攻坚之战,他全力以赴,争分夺秒,交出一份让人民满意的抗疫答卷。

“从事基础研究必须潜心敬业,孜孜以求。”清华大学医学院副研究员闫利明,长期从事冠状病毒的转录复制研究工作,面对困境,他迎难而上,敢啃科研硬骨头,以“十年磨一剑”的定力和毅力,持之以恒从事高难度课题,最终在新冠肺炎疫情关键时刻,以世界领先的创新成果,为抗击疫情提供有力的科技支撑。获得“中国科学十大进展”、第二屆钟南山青年科技创新奖。

胸怀祖国、服务人民的爱国情怀为他的科研创新注入强大精神动力,在高水平科技自立自强之路上,在冠状病毒研究领域,闫利明永攀高峰,不断书写中国青年科学家的挺膺担当。

2020年1月20日,钟南山院士公开指出,新型冠状病毒可以人传人。

闫利明顾不得春节团聚,立刻召集实验室冠状病毒团队成员,于大年初二返回清华校园,迅速展开新型冠状病毒的研究工作。

“在这么短的时间里,想查明病毒,需要搞明白的东西太多了。”闫利明开始了一场与病毒的“赛跑”。

1月31日,《新英格兰医学杂志》发表了一篇关于瑞德西韦成功治愈美国首例新型冠状病毒确诊病例的论文,引起广泛关注。

“很迫切!”全人类需要有效治疗疾病的药物。而此时,“瑞德西韦药物的靶点是什么?药物工作机制是怎样的?它对新冠病毒是否达到真正抑制效果?”很多问题尚不明确。

闫利明迅速投入样品制备,蛋白表达纯化实验,体外生化实验、测序实验……连续两个月时间,不顾身心超负荷运转,尽最大努力去研究发现,终于在3月系统解析出新冠病毒转录复制核心复合体C-RTC和瑞德西韦等核苷药物抑制新冠病毒的分子机制。

在生命周期中,病毒的一系列转录复制酶组装成“转录复制复合体”超分子机器,负责病毒转录复制的全过程,核心复合体C-RTC的发现与解析,揭示了新冠病毒转录复制机器的核心组成形式。另一方面,瑞德西韦等药物的分子机制的揭示,为优化针对聚合酶的抗病毒药物提供了关键科学依据。

研究成果于4月在国际顶级学术期刊《科学》发表。文章发表后,迅速引发国内外学界关注,引用达1000余次。

短短两个月时间,取得世界领先的创新成果,闫利明成为冠状病毒研究领域领跑者。但对于他而言,争分夺秒的拼搏更意味着一种国际话语权的争夺。

每一次传染病的暴发都会成为推动基础科学发展的一个原动力,也意味着中国科学家要进入世界科技前沿,与全球一流科学家进行比拼、竞争,闫利明不断激励自我,奋力争先。

在实验研究中,闫利明证实瑞德西韦可以抑制新冠病毒RNA的复制,但同时也发现了瑞德西韦的限制点,即“它只是拖延RNA链的合成,并不能完全阻止RNA的复制”。

就此,实验室提出对于临床上出现的核苷类抑制剂容易逃逸的问题的新研究方向。闫利明在解析解旋酶分子偶联的RNA延伸复合物E-RTC工作模型,捕获了新冠病毒RNA帽子合成的中间态Cap(-1)’-RTC,解析了加帽与校正复合物Cap(0)-RTC的复合体结构之后,于2021年首次提出新冠病毒RNA复制校正机制和核苷类药物的逃逸机制,揭示了新冠病毒突变特征与免疫逃逸机制。

有无原始创新成果,是一流科学家的试金石。这项突破性科研成果获评“中国十大科技进展”,成为了闫利明在冠状病毒科研史上“立得住、传得下去”的学术招牌。

关键时刻“亮剑”的背后,是闫利明“十年磨一剑”的锤炼与积累,长期以来大量实验与科学研究,夯实了冠状病毒科学研究“地基”。

2012年,闫利明从清华大学博士毕业,开始担任清华大学结构生物学实验室冠状病毒组组长。这一年,中东呼吸综合征(MERS)首次在沙特阿拉伯确诊,且陆续有多国出现病例,他随即投入新型冠状病毒(MERS-CoV)的研究。

科研之路,淳淳而上。从2012年至今,闫利明不仅解析了MERS冠状病毒主蛋白酶nsp5与广谱抑制剂的复合物结构,还于2015年揭示了SARS冠状病毒关键酶分子nsp14的RNA复制校正和加帽机制;于2019成功解析SARS的解旋酶结构,提出了SARS解旋酶nsp13作为转录复制核心蛋白偶联nsp12转录复制模型;于2022年明确聚合酶nsp12 NiRAN介导的帽子合成机制(Cell 2022),发现了全新的抗病毒药物靶点NiRAN。

闫利明以“咬定青山不放松”的毅力和定力,基于厚重的基础研究的科学发现能力,将冠状病毒最重要的靶点聚合酶、解旋酶、校正酶一一解析。

近十年,在冠状病毒领域研究者越来越少的情况下,闫利明依然咬紧牙关,以“板凳要坐十年冷”的定力,持续坚持研究。2020年初新冠病毒打破宁静,突然暴发的疫情、相关病毒研究的匮乏,让许多国家猝不及防。而在新冠肺炎疫情初期,他和团队率先发现新冠病毒关键药物靶点,为我国乃至世界的新冠病毒研究工作作出重要贡献。

有人说,冠状病毒领域很难出成果,闫利明却坚持“搞科研就要啃最硬的骨头”。

2003年,SA R S病毒突如其來时,闫利明的导师——时任中国科学院生物物理研究所所长饶子和临危受命,组建了冠状病毒课题组。

SARS病毒来势汹汹,却转瞬即逝。之后十年里,冠状病毒疫情不曾出现过,此领域受关注程度逐渐降低,而课题难度却越来越高,冠状病毒的研究走到瓶颈期。

“发表文章困难,实验室的老师、学生不堪疲惫,陆陆续续转换到其他领域。”团队里做冠状病毒的人越来越少,从2003年最初的五六十人的团队,至2012年只剩下四人。闫利明就是其中一个。

“我们要做顶天立地的科学研究。”导师饶子和院士对于科研的崇高追求对闫利明激励颇深。2012年,闫利明博士毕业,在饶院士的鼓励下,他决定继续留在清华大学结构生物学实验室做冠状病毒的研究工作,并担任起冠状病毒课题组组长职务。

“根本啃不动。”从这个时期开始,SARS冠状病毒最重要的几个靶点——聚合酶、解旋酶、校正酶的解析工作始终无法攻关。

在SARS冠状病毒校正酶nsp14的研究过程中,实验室共制备了近3000颗蛋白质晶体,一次次送往上海光源和牛津大学进行数据收集实验。

“收了非常多数据,但晶体结构始终无法解析出来。”一次次解析失败让大家反复受挫,研究热情消磨殆尽,其中参与研究的一名学生提出想要退学。

“2012年以后,关键靶点研究难度更高,如果招很多学生去做,就会面临做不出成果、毕不了业的风险,导致愿意选择此方向的人更少,形成恶性循环。”闫利明说,“虽然人少,但作为冠状病毒课题组,我们的研究是不能停的,是必须要做的。唯有不断研究、积累,耐心解决每一个遇见的问题,和冠状病毒‘死磕’到底。”

每天到实验室,闫利明第一件事就是制备蛋白质结晶,晶体冷冻后,在X光机上测试晶体质量,再收取数据。反复实验一年多时间,仍无法获得良好的实验结果。

武汉大学病毒学家郭德银教授经常出国开研讨会,催促闫利明:“有个冠状病毒课题组马上要做出结果了,你们要抓紧时间做!”闫利明更加焦虑。但调整心态后,他很快又找回了百折不挠的劲头。

科研创新不可能一蹴而就,必须锲而不舍、攻坚克难。SARS冠状病毒校正酶nsp14的研究实验,闫利明一遍遍试验了长达三年时间,直至2015年将论文发表。时至今日,他和当时一起做这项工作的师妹马园园博士想起那个阶段的研究经历,仍然心有余悸,“太难了!”

从2012年到2020年新冠肺炎疫情暴发前,国际上做冠状病毒研究的实验室寥寥无几,“国内有4家,国外也仅有3家,研究的人很少,就会出现一个问题:遇到科学难题时,缺少讨论对象。”

挑战性课题的开展过程,从来都是孤独的。闫利明敢于选择科学领域的无人区,他说:“这些硬骨头只有我们自己去啃,去不断地研究发现,没有人知道怎么去做。”

“能够进入这个团队的,都是热爱冠状病毒方向、喜欢做挑战性课题的人。”志同道合的师兄弟、师姐妹间相互支持与鼓励,将这份科研事业坚持下去,热爱科学、献身科学的精神力量坚定了彼此对于探索科研前沿的决心和使命感。他们“坐得住、钻得进、研得深”,最终疫情出现时,作出重要贡献。

科学就是步步为营。在追求真理的科学之路上,永远有爬不完的坡、过不完的坎。在近期的一次答辩上,专家提出了一个让闫利明目前还无法完全解释的问题:为什么SARS病毒、中东病毒不突变,新冠病毒却极易发生突变?对于这个难题,他坦言还在研究其清晰完整的理论。

在新冠肺炎疫情中,庞大的感染基数下病毒突变株不断出现,已有的疫苗和抗体药物主要针对突变率较高的Spike蛋白,面对新的病毒突变株,效果会出现一定幅度的减弱。因此,从结构生物学的角度解析新冠病毒生命过程的分子机制,寻找在各型突变株中都高度保守的病毒转录复制酶,是研发广谱抗新冠病毒药物的关键途径,也是未来闫利明研究的核心所在。

“1937年,美国科学家首次从鸡胚胎中分离引起禽支气管炎疾病的元凶-冠状病毒IBV。1965年,英国科学家在普通感冒患者的鼻子中发现人的冠状病毒HCoV-229E和HCoV-OC43,1967年阿尔梅达在电子显微镜下可观察到病毒外表的王冠状结构而得名‘冠状病毒’。”谈起冠状病毒研究发展历史,闫利明如数家珍。

“2003年能够引起急性呼吸道综合症的病原体SARS病毒进入中国,成为中国科学家开始研究冠状病毒的一个起点。”闫利明说,中国研究冠状病毒需要持之以恒,做冠状病毒创新领域的无畏精进者。”

“青年科学家做科学研究,要立志在科学发展史上留下自己的名字。”闫利明认为,在科技革命加速推进的今天,要做到自立自强,迈向领跑方阵,就要挺进“深水区”,解决好“卡脖子”问题,做出关键核心、独创独有成果,“实现这一目标,青年科技人才要挑起大梁,除了要有攻坚克难、百折不挠的精神,突破创新、无畏精进的勇气,更需要的是爱国热情。”

这些年,闫利明对科学研究的坚守正是来源于胸怀祖国、服务人民的爱国情怀。他至今记得,2003年,钟南山院士面对非典,毫不畏惧地对同事们说道:“把重症病人都送到我这里来!”2020年,钟南山院士又冲到一线去视察,冒着生命危险与病毒斗争。

闫利明说,钟院士对人民群众的赤忱之心深深激励着他,“在我心中,钟院士就像是一面鲜明的旗帜,指引着自己在科研领域拼搏奋进。”

新冠肺炎疫情发生时,未知病毒威胁人民生命健康,在群众中造成恐慌,闫利明第一时间组织课题组,誓言要把冠状病毒整个复制的生命过程解码出来。在病毒突变株不断出现的情况下,果断提出了新的研究方向,揭示出新冠病毒逃逸核苷类抗病毒药物的分子机制,为新冠抗病毒药物的研发提供新的研究方向。他始终认为,“基础科学研究人员,要针对临床上的需求、人民群众的需求,有目的性地进行科研工作。”

“科学研究既要追求知识和真理,也要服务于广大人民群众。”闫利明说,“如果做科研只是为了发表文章,没有人民群众作为服务对象,做久了就没有方向,找不到科学研究的意义。特别是我们基础科研工作者,我们的服务对象就是人民群众。”

“每天早上六七点到实验室,直到晚上十一二点离开”,冠状病毒课题组成员黄羽芩说,新冠肺炎疫情发生三年以来,闫利明几乎没有休息过。他和团队拼搏奋斗、不舍昼夜,“国家和人民的需要和呼唤,是我们科研工作的动力的所在。”共同的爱国热情将团队凝聚起来,大大提升了攻坚克难的战斗力。

目前,闫利明团队解析了几乎所有已知冠状病毒转录复制的靶点,“有些靶点是行之有效的,开发出的药物可以作为特效药,有些靶点可以开发出用于临床治疗的一般药物,还有一些开发出药物后效果并不理想。”这给他未来研究带来新的挑战。“我们做基础科研,要在冠状病毒的方向上深入研究下去。”

对科学的坚守、对理想的坚持、对祖国的热爱,激励闫利明不断加强基础研究和原始创新,努力做有利于国家和人民的真学问,在为祖国、为人民奉献中成就自我、实现价值。

责任编辑 华南