不可度量、垂直与沉默:对伯纳德·拉索斯的拉·维莱特公园设计方案之解读

叶征冰 慕晓东

1982年举办的拉·维莱特公园(Parc de la Villette)国际竞赛是建筑学与风景园林学发展史上的重要事件,具有浓墨重彩的一笔。学界把目光主要放在了伯纳德·屈米(Bernard Tschumi)和雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)方案的智识性探索上。在现有的国内外文献中,已不乏对二者展开的研究[1-2]。然而,还有一位设计师的方案同样应该予以重视,这位设计师便是法国著名的风景园林师伯纳德·拉索斯(Bernard Lassus)。

鲜为人知的是,早在1980年伯纳德·拉索斯就曾为拉·维莱特公园做过一版方案设计。在1982年,当时的法国总统密特朗(Francois Mitterrand)启动了新的拉·维莱特公园国际竞赛。这是法国第一次通过国际竞赛来选择城市公园的设计师,竞赛强调设计方案需要具备深刻的思想内涵、多元的文化特征及新颖的艺术表现形式[3]。来自全球的400多个方案参赛,最终由屈米中标。拉索斯在1980年方案的基础上进行了修改和深化,也参加了1982年的设计竞赛,并与屈米和库哈斯同样,获得了一等奖。如果说屈米最终的建成方案是设计中解构主义兴起的重要标志之一,库哈斯的方案寻求空间异质性带来的可能性与活力被视为后批判性建筑注重现实的发轫,拉索斯的方案则代表着在20世纪80年代逐渐发展成熟的另一重要思潮——建筑与风景园林设计中的现象学。

拉索斯在拉·维莱特公园的设计方案中,深受梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)知觉现象学的影响。甚至,拉·维莱特公园方案被认为是拉索斯感性设计手法走向成熟的标志[4]。因此,我们有研究拉索斯的拉·维莱特公园方案之必要,这对理解拉索斯的设计手法具有重要意义。

在《景观方法》(TheLandscapeApproach)一书中,拉索斯对他多年来从事的诸多设计实践进行了介绍,其中包括1980和1982年拉·维莱特公园设计方案的概况[5]116-118;121-124。但是,拉索斯本人并未对其设计手法进行深入解释。在现有研究中,也缺乏对这2个方案的分析,更未有将之与梅洛-庞蒂的知觉现象学进行联系的深入解读。

诚然,不少学者关注到拉索斯从人的知觉体验来展开设计。米歇尔·柯南(Michel Conan)以喀桑(Crazannes)采石场为例,对拉索斯从人开车驶过该路段的知觉感受出发的景观创造法进行了研究[6]。斯蒂芬·班(Stephen Bann)围绕景观设计与乌托邦思想,对拉索斯的作品中如何激发人们体验时的想象进行了阐述[7]。吴欣在介绍拉索斯个人和其实践的文章中,也讨论了他基于知觉体验的设计探索[8]。上述研究为分析拉索斯的景观设计手法提供了重要的参考意义。除了设计手法,我们还有分析拉索斯的思想根源之必要。换言之,拉索斯围绕体验进行设计时,在他看来营造何种体验才是重要的?

因此,对拉索斯的拉·维莱特公园方案进行解读时,除了归纳他的设计手法,也需要讨论为何拉索斯要如此去思考和展开设计。本文将借助现象学理论从这2个方面解读拉索斯展开拉·维莱特公园方案设计的手法及其思想根源。

1 介绍

对于拉索斯的个人简介、设计作品及贡献等,已有文献进行了阐述[9]。本研究只专注于对拉索斯的拉·维莱特公园方案展开介绍和讨论。

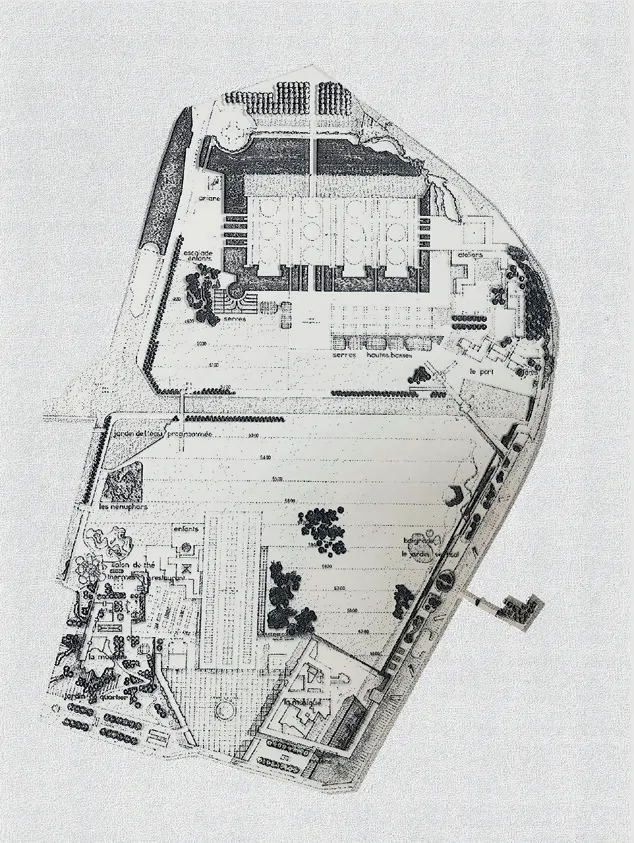

拉·维莱特公园地处巴黎城市东北方向的近郊,其前身是修建于19世纪60年代的屠宰场,至20世纪70年代全部关闭。在修建屠宰场之前,占地50多公顷的场地是一个位于塞纳河谷(Seine valley)上的斜坡,它连接着贝尔维尔高地(Belleville Heights)和圣丹尼斯运河(Canal Saint Denis),这一地形变化在修建屠宰场时被夷为了平地[5]121。拉索斯的设计恢复了原有场地上的斜坡,整个地形东南高西北低。恢复斜坡也表明,公园“是贝尔维尔高地和郊区的一部分”[10]49。在场地西南是巴黎城市中心,西侧边缘是一条倾向于南北走向的运河,另外一条倾向于东西走向的运河将场地分为了上、下2个部分,公园东侧和北侧之外是高速公路(图1)。

图1 拉·维莱特公园的周边概况[10]14

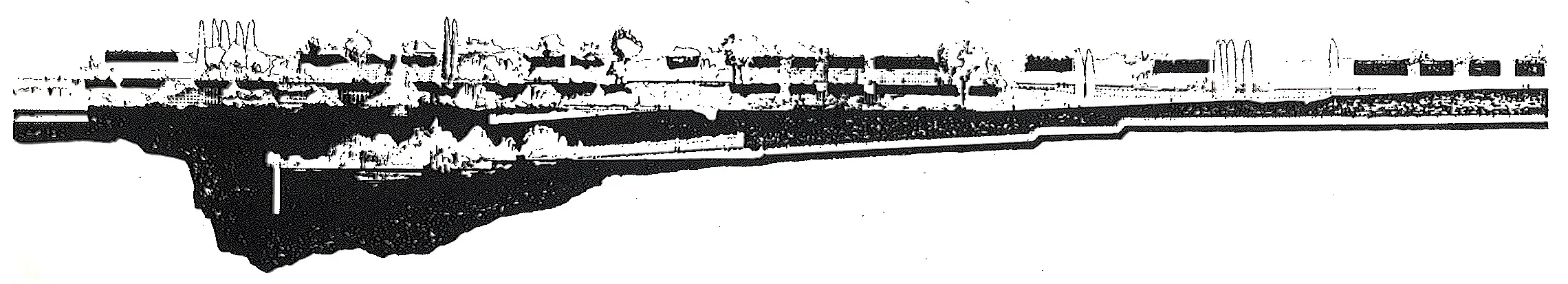

拉索斯在展开拉·维莱特公园的设计时,以垂直维度作为整个设计的抓手[10]46。除了恢复斜坡,拉索斯还采取了下挖的方式,共同营造公园的整体环境(图2、3)。

图2 1982年拉索斯最终参赛的拉·维莱特公园设计方案[10]47

图3 1982年拉索斯最终参赛的拉·维莱特公园设计方案剖面[10]46

在地上部分,拉索斯保留了原有的建筑遗存,将它们作为公园的一部分。并且,出于功能需求,拉索斯也增添了一些新建的建筑,它们都靠近场地边缘布置,其中大部分位于公园南面。这样不仅给场地中间区域的设计留足空间,还便于公园与西南方向的城市中心区建立联系。出于声音环境的营造,拉索斯在建筑和场地外围布置了植物屏障。在靠近东侧边缘,拉索斯还设计了一条喷泉轴线。由这些元素围合起来的中间部分,借助斜坡设计了多个不同主题的小型垂直花园,以及留出人们可进行活动的大面积空间。在公园中间部分,从东北向西南望去,没有过多视线遮挡,视角比较开阔,可以看到巴黎城市中心的样貌。

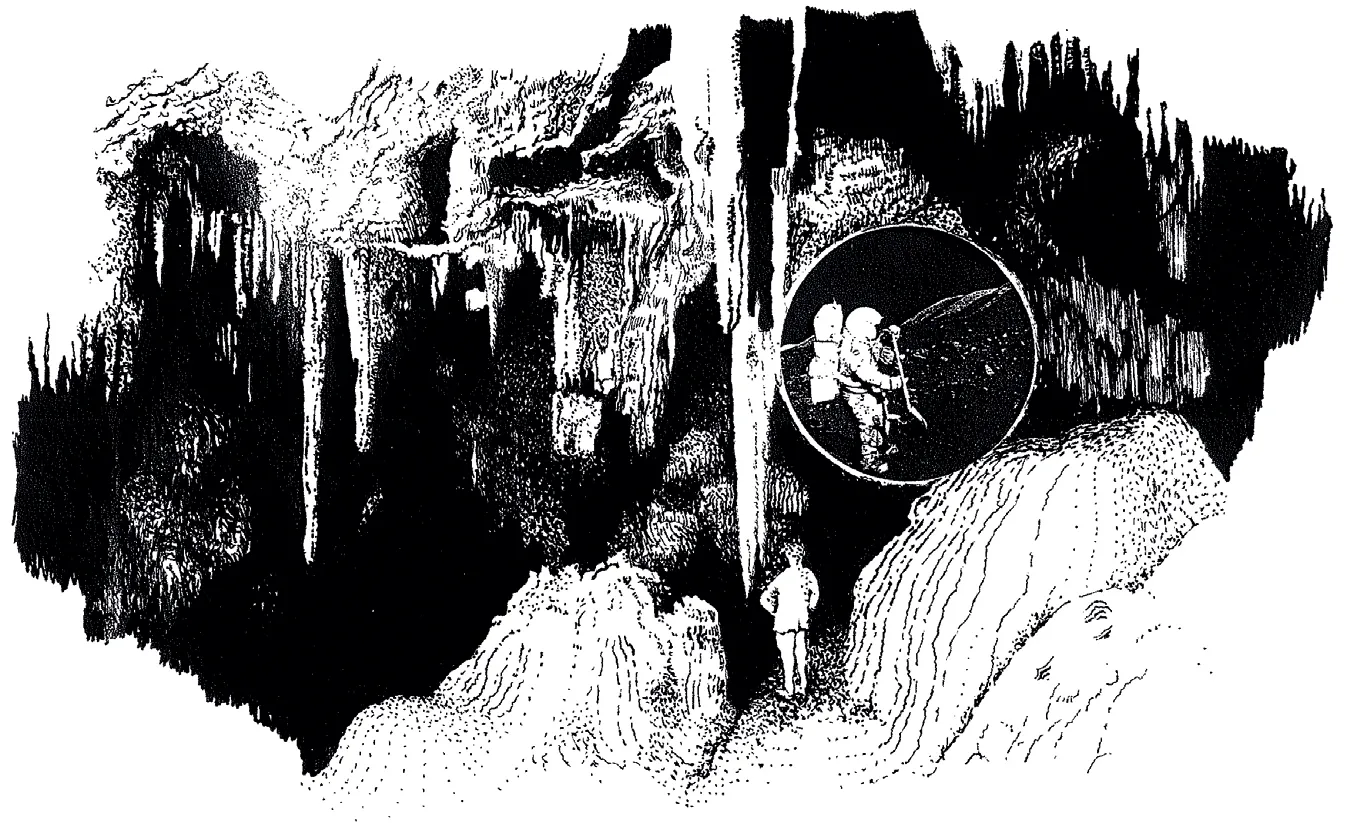

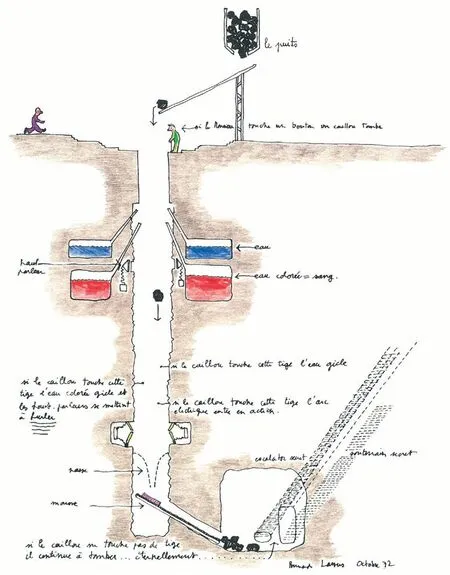

在地下部分,沿着道路,拉索斯布置了水流、钟乳石,1980年的方案还借助人们体验时的想象设计了月球和其他行星的主题花园。最值得注意的是地下的天文馆和最低点的火山模型,在天文馆从下往上看向穹顶时,拉索斯利用人的视错觉,营造了一种向上的无限性;而在最低点的火山模型,它发出的沉闷声音给人感觉像是个向下的无底洞[5]118。

2 可度量与不可度量

在1980年拉索斯最初着手设计拉·维莱特公园时,首先关注了可度量与不可度量的问题。在拉索斯看来,人类用现代度量工具使得原本不可度量的森林和海洋变得可以度量,与工具技术带来的清晰相反的一面是完全的野性,虽然后者更倾向于自然的原初状态,但对于人而言具有不可度量的神秘。然而,拉索斯认为,过度依靠度量工具对自然的征服并没有让地球变成一个理想的花园,而完全野性自然的未知也不符合人的本性,至于如何营造一个理想的花园,应该“创造第三种自然形式”[5]116。拉索斯将这种探索体现在了拉·维莱特公园的设计中。

在拉索斯对拉·维莱特公园前后方案的介绍中,关于第三种形式并未进行太多解释。然而,对第三种形式的探索是拉索斯此后坚持多年的方向。在1989年的一篇文献中,拉索斯以欧洲地区景观价值观念随着时代发生的变化为例,对第三种形式进行了更详细的阐述,这第三种形式超越纯粹的、不可触碰的荒野和完全同质与单调的城市特征,它适合人类的尺度,以诗意的方式调和景观的价值观念[11]。纯粹的、不可触碰的荒野即完全野性的自然,而完全同质与单调的城市暗示着单一模式的建造,第三种形式是对完全野性的自然和依靠单一工具理性的设计方式的超越,同时也试图调和二者的价值。简而言之,第三种形式是围绕人的尺度创造诗意的体验场所。

拉索斯恢复了拉·维莱特公园所处地形原有的斜坡,斜坡连接高地的一侧更贴近自然野性,靠近运河的一侧毗邻城市(图4)。可以认为,处于城市近郊的拉·维莱特公园连接着城市与自然,也体现了其扮演的调和与过渡的角色。在斜坡上,树木、建筑、步道、草地等原本分属于二者的组成部分共同构成了营造拉·维莱特公园的元素(图5)。

图4 拉·维莱特公园所处的地形环境[5]123

图5 拉索斯在拉·维莱特公园设计中恢复的斜坡与构成元素[5]123

拉索斯除了寻找可度量与不可度量之间的第三种形式外,对可度量的方式和不可度量的对象也提出了新的理解。在拉·维莱特公园设计方案的介绍中拉索斯指出,“一些人不去研究不可度量的最后形式,或其他可能的不可度量形式,而是倾向于将度量概念本身置于一个开放的问题上,以避免在他们阐述新的日常模式时呈现‘征服者的姿态’”[5]116。在拉索斯看来,即便通过工具技术度量了自然,自然中也仍存在着很多我们尚未了解、不可度量的部分,应该对度量概念持以开放性的思考,换言之,利用工具技术探索自然并没有问题,但也应该避免过度依赖工具技术以“征服者的姿态”对待自然。紧接着,拉索斯对“新的日常模式”解释道,“一种可度量的元素间的关系构成的整体景观,另一种不可度量的秩序”[5]116。如果以开放的态度对待度量概念,“可度量的元素间的关系”是以什么为度量依据呢?而“不可度量的秩序”如果并非指完全野性的自然,又指什么呢?

拉索斯对第三种形式的探索受到梅洛-庞蒂知觉现象学理论建构的启发。在梅洛-庞蒂对知觉体验展开的分析中,讨论的正是一种介于原初存在物和观念建构的中间状态。而且,在梅洛-庞蒂的理论中,知觉体验的具身性(embodiment)与度量有着重要联系。梅洛-庞蒂指出,“测量和操作的世界就是从体验的世界出发,从被当作源泉的,甚至是普遍源泉的体验世界而构成的”[12]29。测量从体验出发,也就是从身体的知觉出发,身体的知觉是更源泉的度量方式,工具技术的度量需要以此为基础。借助梅洛-庞蒂的理论可以解释,拉索斯所说的“可度量的元素间的关系”是以身体进行度量。因此,不难理解,拉索斯提到,拉·维莱特公园方案中“运河沿线的建筑与它们毗邻的空间都是可度量的”[5]117。在地下部分,于1980年的设计方案中拉索斯围绕想象营造了以月球和其他行星为主题的花园,也是尽可能让人进行具身性体验,避免只依赖工具技术带来的信息将人变成“旁观者”观察世界(图6)。

图6 拉索斯对地下空间和想象其他星球体验的营造[5]117

至于何为“不可度量的秩序”,拉索斯提及的“不可度量”的对象是多元的,包括公园中多种不同的空间。我们无法直接从中归纳出不可度量的特征,而通过分析可度量的边界有助于我们回答这一问题。

通过前文的分析可以发现,对事物意义的组织需要以身体的度量作为支撑。然而,就像每个人对事物的体验存在差异一样,每个人也不可能理解事物意义的全部。海德格尔(Martin Heidegger)在《艺术作品的本源》中用“世界”与“大地”这对概念来解释事物的意义,只有在向我们敞开的“世界”中艺术品的意义才得以被理解,事物意义的敞开源于“大地”的裂隙,而“大地”本身是自行锁闭的[13]。也就是说,在“大地”未裂隙的其他部分,事物的意义我们并未理解,甚至它们是不可能穷尽的。事物的意义源于如其所是的秩序结构,它基于更为本源性的存在。因为我们不可能通过身体的度量对事物进行全部体验,也就不可能度量存在物的秩序结构,即不可能通过身体度量存在。因此,可以认为,“不可度量的秩序”指“存在”的不可度量。

诚然,拉索斯提及多种不同空间的不可度量,是想提醒我们,对事物意义的理解应该是丰富的。然而,在不可度量的对象中,拉索斯强调最多的是垂直维度的不可度量,并且将垂直维度作为主题来进行设计。那么,垂直维度为什么是不可度量的呢?它和存在又有什么关系呢?

直接从拉索斯的文本中回答这些问题是困难的,拉索斯对梅洛-庞蒂的引用给予了我们线索。在梅洛-庞蒂的思想中,将垂直与存在联系起来的概念是时间,而我们也将继续借助梅洛-庞蒂对时间的认识来解释为什么拉索斯认为垂直维度是不可度量的。

3 时间与垂直

在1980 年,拉索斯着手设计拉·维莱特公园的同一年,以“深度——不可度量的垂直”(Depth -A Vertical Beyond Measurement)作为主题谈到,“我们所处于其上的表面也具有一个深度——不可度量的、垂直的、模糊的”[5]49。甚至,在更早的1972年,拉索斯就曾做过关于垂直维度的感知实验,突出其不可度量的深度(图7)。

图7 1972年拉索斯进行的垂直维度的实验[5]24-25

拉索斯于1980年开始设计拉·维莱特公园时,对垂直维度予以了关注。在1982年的拉·维莱特公园方案中,拉索斯更是直接指出设计“将是一个在深度上探索的花园,到目前为止,这个维度一直被忽视”[10]46。因为法国的几何式园林多关注于水平结构,所以不难理解,在拉索斯看来,人们对公园的感知总是围绕水平维度展开,垂直维度是被忽视的。也因此,拉索斯决定从垂直维度来进行设计,恢复原有地形的斜坡与下挖,为设计提供了条件。

在拉索斯的设计中,地上部分利用斜坡的高差设计了一系列垂直的小型花园。无论是可体验攀爬的藤本植物花园(Garden of Lianas)、可聆听声音的瀑布花园(Garden of Cascades),还是可感受微风升降的上升运动花园(Garden of Ascending Movements),无一不是突出垂直维度[5]122-123。在地下部分,采取下挖营造空间的方式本身就将垂直维度体现得十分明显,而天文馆穹顶在视错觉上的无限性,火山模型通过听觉塑造深度的无限性,更加突显了这一点。如果我们将拉索斯设计的火山模型与其1972年进行的垂直维度实验进行比较,可以看出二者之间具有连续性。拉索斯提到,火山模型体现了“另一个我们仍然无法理解的不可度量的垂直方向:地球的深度”[5]118(图8)。

图8 拉索斯在地下空间最低点模拟火山的模型剖面[5]24-25

然而,垂直维度与不可度量是怎样建立起联系的呢?在拉索斯介绍1980年的拉·维莱特公园方案时,对梅洛-庞蒂提及的这段话“在我眼前可见的风景,不是外部的,而是与……时间和过去的其他时刻综合联系在一起的,但是,这些时刻诚实地隐藏在风景背后,同时也存在于风景之中,而不是它们和它并排‘在’时间里”,进行了引用①[5]116[14]。这段话为我们提供了重要线索,以其中的时间概念为中介,可以帮助我们揭示为何拉索斯认为垂直维度是不可度量的。

无疑,拉索斯引用的梅洛-庞蒂的这段话是晦涩的,我们需要先进行解释。在梅洛-庞蒂看来,风景与人的内在体验建立关联,并非是独立于人之外的。至于风景中过去的时刻“综合联系在一起”,而不是“并排‘在’时间里”,我们可以通过梅洛-庞蒂“绵延”(duration)的时间观来进行阐明。梅洛-庞蒂的“绵延”概念来源于亨利·柏格森(Henri Bergson)。柏格森将时间的持续视为有机体的“整体”,有机体的过去“一直延续到现在,并停留在实际的和行动的那里”[15]。也就是说,在“绵延”的时间观里,过去的时刻并未消失,而是“延续到现在”,对抗了过去已经消失的时间观。梅洛-庞蒂拒绝将时间看作“并排”着的,是因为这种方式将时间看作间隔性的刻度,而他主张过去的时刻“综合联系在一起”,是认同一种连续的、整体的时间观。梅洛-庞蒂的时间是“垂直的”,过去不应该被看作在现在之前,而应该被看作在现在之下[16]。代替“并排”着的时间铺陈开来、逐次发生,“绵延”的时间是凝聚在一起的,不断叠加。

因为事物在时间中的生成反映着存在的秩序结构,梅洛-庞蒂对“垂直的”存在的强调也为此提供了佐证。正如梅洛-庞蒂指出,“一切垂直性都来源于垂直的存在”[12]297。我们在前文已经讨论了存在的不可度量,因此,可以通过存在的垂直性回答为什么拉索斯说垂直维度是不可度量的。

还值得一提的是,在拉索斯看来,垂直维度是一个尚未被探索的、新的主题,这也源于受梅洛-庞蒂的启发。梅洛-庞蒂提到,“通过世界和存在所是的样子”创造一种新的可理解性,它是“‘垂直的’和非‘横向的’”[12]344。对于梅洛-庞蒂而言,“通过世界和存在所是的样子”创造的理解,是人在前反思中通过身体的知觉去认识世界[12]75。此时,这种认识还未被观念所影响,换言之,未通过观念来言说,它是沉默的认识。

4 沉默的声音

如果说垂直维度反映的是存在的结构,拉索斯还想要通过设计回应的是人的原初认识如何形成的问题。在将垂直维度作为拉·维莱特公园设计方案的主题后,拉索斯接着论及了另一重要概念——沉默。

在现象学发展的过程中,胡塞尔(Edmund Gustav Albrecht Husserl)拒绝将现有的外在观念作为一种预先给定的认识,而受影响于胡塞尔,梅洛-庞蒂进一步强调从身体出发的人对世界的原初体验。在进行阐述时,梅洛-庞蒂经常通过对声音的讨论来展开。在梅洛-庞蒂看来,沉默的经验是认识的基础,也是言语的基础,但它并非拒绝表达,而是肯定在前反思的体验中“存在”的表达。梅洛-庞蒂认为,在生活世界中,“如果我们在言语的声音下不能重新发现最初的沉默”,我们的看法“将依然是表面的”[17]。因为,对沉默经验的关注是真正地出于对生活世界的关注。

在拉索斯展开拉·维莱特公园的方案设计时,注重前反思的沉默的声音是其重要手段。拉索斯指出,这个设计“重现公园特有的沉默”,这种沉默“不是没有声音”,而是针对噪声的影响,为沉默“提供一个声音屏障”,以禁止对公园的声音“立即和简单的破译”[5]123。所以,在拉·维莱特公园的设计中,拉索斯首先要做的是对公园内的噪声进行消除。将方案整体建立在斜坡地形上,为声音的营造提供了帮助。公园的东面外侧是高速公路,东侧的地形较高,可以在一定程度上阻隔噪声。在场地和建筑区域外围布置植物界面同样是出于阻隔噪声的目的,例如,当车辆驶过公园或停入公园外围时,由它们发出的噪声不会干扰到公园内部。此外,拉索斯将一些空间放在地下,也可以使它们免受城市和附近高速公路的噪声所影响。

与噪声相对的是沉默的声音,那么拉索斯是如何营造沉默的声音的呢?拉索斯在消除噪声的同时,也试图通过对声音的处理为拉·维莱特公园的设计带来活力。在地下,人们可以体验到水流声、回声、火山模型沉闷的咆哮声。在地上,除了自然之声外,公园的东面有一条由多个喷泉形成的轴线,其中各个喷泉结合自然主题的不一致,对声音的处理也不一样,而在回声花园(Garden of Echoes)中,更是专门从声音来展开这个小型花园的设计[5]117;124。不难发现,在拉·维莱特公园的方案设计中,拉索斯对声音的处理是细腻的,而且更倾向于选择自然声音和回声来营造诗意的场景。很显然,这些声音的意义不能像噪声那样被破译为简单的解释。对沉默的声音的理解,依靠的是更为直接的、原初的具身性体验。拉索斯认为,加上拉·维莱特公园内音乐城的声音,人们从“耳朵听到最微小的回声,到体现在自然元素上的沉默,这些合奏和艺术家与游客创造的声音同步运作”[5]124。

值得注意的是,拉索斯倾向于对自然的沉默之声的营造,并非强调回到野性的自然,而旨在让人们在前反思的知觉中去体验这些声音。在前反思中未被言说的、沉默的经验是构成所有理解的根源。尽管我们的生活会被诸多的观念所渗透,但关注直接的、最原初的经验可以把我们拉回事情本身。由于人们只有通过事情本身的原初经验,才得以发展其他认识,而回到事情本身,也使我们去关注所处的日常生活世界。正如胡塞尔所说,“回溯到经验世界,就是回溯到‘生活世界’”,它为我们的认识与规定“提供了基础”[18]。

通过原初的具身性体验和沉默的知觉,回到生活世界,而且在生活世界中,一切的事物与我们建立起的关联都从中萌芽。梅洛-庞蒂在建立关于“生活世界的哲学”时,试图“使我们重新发现这个沉默的世界”[12]210。可以说,拉索斯将这种哲学立场很好地运用到了拉·维莱特公园的设计中。

5 结语

在拉索斯的拉·维莱特公园设计方案中,通过恢复场地原有的斜坡,将它作为低处的运河和高处的自然地形之间的过渡。与此同时,拉索斯的设计还试图在工具技术的度量和完全野性的不可度量之间寻找第三种状态——一种围绕人的体验出发的诗意场所,可以起着调和价值观念的作用。并且基于现象学,拉索斯对度量方式和不可度量的对象给予了更开放性的理解,其中,度量以身体的知觉作为方式,不可度量的对象指存在物的存在。

无论是采取下挖,还是在斜坡地形上布置诸多小型花园,拉索斯都旨在围绕着垂直维度来展开设计。在拉索斯看来,垂直维度是风景园林设计中一个未被探索的方向,它具有不可度量的特性,我们同样可以从现象学对此进行解释。根据拉索斯对梅洛-庞蒂的引用可以发现,拉索斯认同梅洛-庞蒂的垂直时间观,即时间是垂直的,过去的时刻一直叠加到现在,而这种垂直的时间观源自存在的垂直性。因此,在拉索斯看来,垂直维度是不可度量的。

如果说从垂直维度来进行设计是为了澄清我们的存在状态,那么拉索斯营造沉默的声音则是为了阐明我们理解世界的基础。沉默的声音并非没有声音,而是指“存在”的本源之声。在设计中,一方面,拉索斯尽可能地屏蔽噪声;另一方面,突出自然的声音和回声,因为这些声音不像噪声那样可以被简单理解和破译,而是具有丰富的属性。通过沉默让人们回到最原初的体验和事情本身,唤起我们对生活世界的关注,进而理解我们与自然、与世界的关系。

注释:

① 拉索斯在其文献中引用了梅洛-庞蒂这句话,斯蒂芬·班、保罗·巴克(Paul Buck)、凯瑟琳·佩蒂(Catherine Petit)进行了英译,参见参考文献[5]116。在梅洛-庞蒂著作英译版中的出处可参见参考文献[14]。