基于SRP模型的区域生态脆弱性时空演化特征及评价

——以四川茂县为例

冯喜杨,王 哲,张振龙,田 端,李 超,夏 清,江 莉,王 勇,袁 波,张 艳,朱健美

(1.西南科技大学 环境与资源学院,四川 绵阳 621010;2.四川省阿坝生态环境监测中心站,四川 马尔康 624000)

0 引言

干旱河谷是我国非常典型且特殊的生态环境脆弱性区域,主要是印度洋干热气流沿南北向河谷入侵所致。岷江上游干旱河谷区作为川西干旱河谷主要分布区域之一[1],位于四川盆地与青藏高原过渡区域、龙门山系与邛崃山之间。在 “5·12”汶川8.0级特大地震后,该区域地质环境变差,岩土体破碎,地质灾害频发,干旱河谷的范围不断扩展,程度不断加深。

阿坝藏族羌族自治州(简称“阿坝州”)地处“世界第三极”青藏高原东南缘,是长江、黄河重要的水源发源地、水源涵养区和集水区,是国家重点生态功能区和长江黄河上游重要生态屏障,阿坝州茂县是中国西部第一个生态建设科技支撑项目的两个示范点之一[2],其地处岷江干旱河谷腹心地带,属典型的干旱河谷区,境内干旱河谷分布最广,面积达294.83 km2,占岷江上游干旱河谷总面积的41.78%,其生态脆弱性时空演化特征及发展趋势对岷江上游干旱河谷区生态脆弱性分区及生态恢复与重建具有重要影响。

目前,国内外学者对区域生态环境脆弱性的研究尺度大都以省域、流域大面积范围为背景,对县域小面积的生态脆弱性研究相对较少,而仅有少数学者研究了岷江上游山区的生态脆弱性,且脆弱性评价指标较为单一。生态脆弱性评估模型主要有“压力-状态-响应”(PSR)模型[3-5]、人工神经网络法、“暴露性-敏感性-适应能力”(VSD)模型[6-8]、“敏感度-恢复力-压力度”(SRP)模型[9-11]等,其中SRP模型是一种具有较强因果关系、以生态系统稳定为前提、能全面分析生态脆弱性的综合性评价模型[12-13]。

2019年4月,习近平总书记在考察重庆时强调,要深入抓好生态文明建设,坚持上中下游协同,自觉强化“上游意识”,担起“上游责任”,加强生态保护与修复,筑牢长江黄河上游重要生态屏障。因此,为深入贯彻落实习近平总书记新发展理念,立足主体功能区定位,强化上游意识,从筑牢长江黄河上游生态屏障的生态文明建设的国家战略出发,探讨区域地质环境条件与社会经济发展等内外影响因素对典型生态屏障区的生态脆弱性影响与时空演化特征。本文基于SRP模型建立岷江上游茂县段生态脆弱性评价指标体系,对不同时相的茂县生态脆弱性时空演化特征与脆弱性等级进行分析评价,为后续开展研究区及岷江上游其他流域生态屏障区建设及促进“资源-环境-社会-经济"的可持续发展提供参考。

1 研究背景和方法

1.1 研究区概况

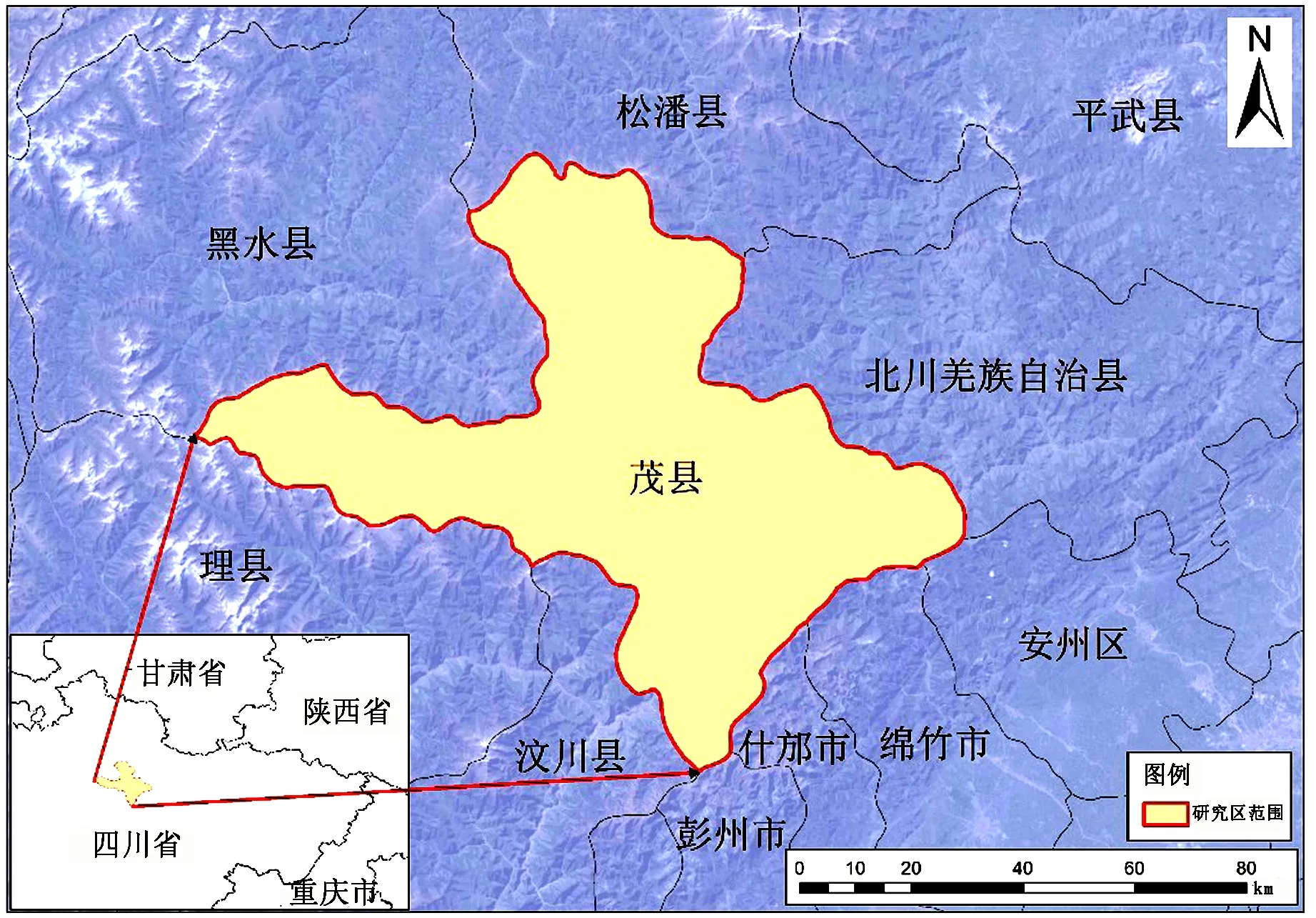

茂县位于阿坝州东南部、岷江干旱河谷的腹心地带(见图1),面积约3 903.28 km2。该地气候属于高原季风气候,地形起伏大,具有垂直气候特征;研究区内降雨分布差异大且干湿季节分明,昼夜温差大,年均气温低,区域内蒸发量远大于降雨量,是我国典型的干旱河谷区。

图1 研究区地理位置图

1.2 研究数据来源

本研究的数据来源见表1。

1.3 研究方法

1.3.1 基于SRP模型的生态脆弱性评价指标体系建立

在茂县区域和特定时段内,研究区内的生态系统具有不稳定性,其敏感度会因外界干扰而显现[14-15]。生态脆弱性是自然和人类相互作用的结果[16]。SRP模型将对地质环境、气候环境的敏感性,受外界干扰后恢复到近原状态的恢复能力,以及生态系统受到社会因素干扰的压力[17]分别对应其准则层中的生态敏感性、生态恢复力以及生态压力度。

本文参考类似研究的选择标准[18]以及茂县实际情况,选取了具有代表性且符合研究区特性的14个评价指标,并根据每种指标对生态脆弱性指数的影响情况,分为正向指标、负向指标和定性指标。

茂县生态脆弱性评价体系及各指标与脆弱性的关系见图2。

图2 茂县生态脆弱性评价体系及各指标与脆弱性的关系

1.3.2 评价指标分级标准化

本研究指标层的数据包括定量和定性数据。对于定量指标,正向指标值越大,表示生态脆弱性越大;负向指标值越小,表示生态脆弱性越小。各因子正向和负向判断原则见图2。其中,土壤类型、土地利用类型和岩性组类别为定性指标,根据其对生态脆弱性的影响[19-21]分别进行赋值预处理。为确保研究区生态脆弱性评价结果的客观性与合理性,并使不同量纲的评价数据具有可比性,采用极差标准化法对指标进行标准化处理。

正向指标标准化计算式为

(1)

负向指标标准化计算式为

(2)

1.3.3 生态脆弱性评价模型构建

将专家打分法与层次分析法[22]相结合,既考虑了各指标对研究区生态脆弱性实际影响的整体性与层次性,又有效避免了人为因素的干扰。同时,生态脆弱性评价具有综合性和层次性等特点,所以本研究选择综合指数法对研究区的生态脆弱性进行评价与分析。

1.3.4 基于专家打分-层次分析法的指标权重确定

采用数值1-9及其倒数的标度方法,构造适合茂县生态评价指标的判断矩阵,对各指标的相对重要性进行量化,再运用Matlab软件计算一致性指标CI和一致性比率CR,得到CI=4.022 1×10-11、CR=2.537 9×10-11。CR<0.1,故满足一致性检验要求。最终得到研究区各评价指标的权重(见表2)。

表2 各指标权重

1.3.5 基于综合指数法的生态脆弱性评价

采用综合指数法将各评价指标权重与指标标准化值进行加权求和,并进行归一化处理后即可得到研究区的生态脆弱性指数,其计算公式为

(3)

式中:IEV为生态脆弱性指数,取值范围为0~1,IEV越小,表示生态脆弱性越低,反之亦然;fi为第i个评价指标分级标准化后的值;wi为第i个评价指标的权重。

参考国内外生态脆弱性评价和脆弱性分级方法[23]及HJ 192-2015《生态环境状况评价技术规范》相关要求,将茂县生态脆弱性指数划分为5个强度等级(见表3)。

表3 茂县生态脆弱性程度等级划分标准

2 结果与分析

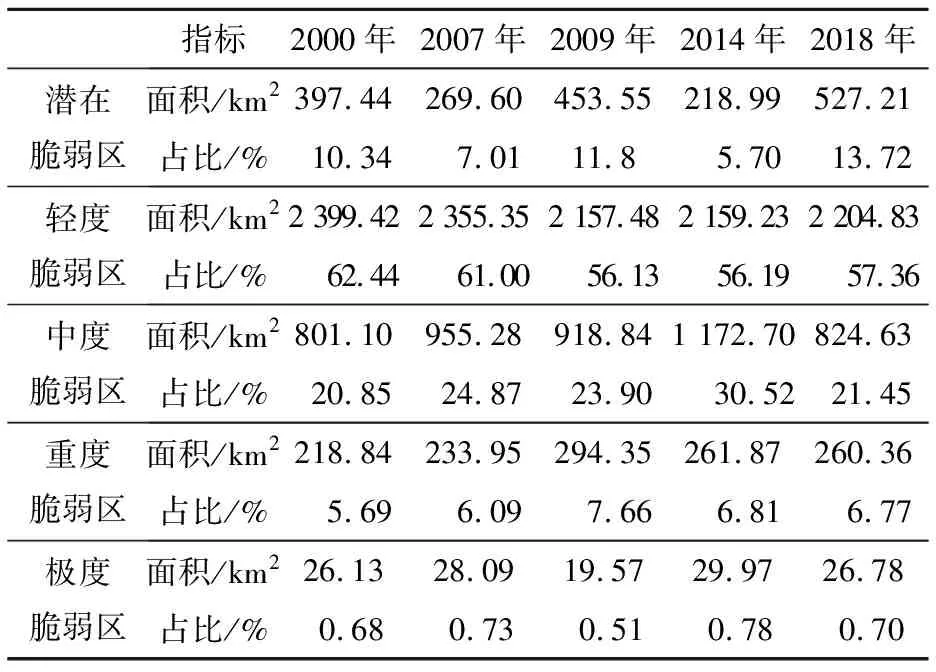

本研究选取汶川“5·12”特大地震前后的2007年和2009年,以及研究区内特大自然灾害频发的2014年,再利用ArcGIS的加权总和对研究区5个时期的14个指标因子进行叠加,并将5个不同时期的生态脆弱性结果进行归一化处理,分别得到茂县2000年、2007年、2009年、2014年和2018年共5期生态脆弱性空间分布图(见图3)以及各生态脆弱性等级所占面积(见表4)。

图3 茂县5期生态脆弱性等级空间分布图

表4 茂县5期生态脆弱性等级面积及其占比

由表4可知:①从整体脆弱性程度来看,茂县的轻度脆弱区与中度脆弱区面积总和占研究区总面积的78%以上,潜在脆弱区和重度脆弱区面积占比次之,而极度脆弱区面积占比最小,不足1%,说明茂县的生态脆弱性以轻度-中度脆弱为主;②从脆弱性的时间变化情况来看,2000—2014年茂县的生态脆弱性逐期变差,其IEV平均值分别为0.35、0.36、0.36和0.38,潜在脆弱区和轻度脆弱区面积占比由72.78%降至61.89%,而中度-极度脆弱区面积占比由27.22%升至38.11%;2014-2018年茂县的生态脆弱性逐期变好,潜在脆弱区和轻度脆弱区面积占比从61.89%升至71.08%,而中度-极度脆弱区面积占比由38.11%降至28.92%。由此可见,2018年茂县生态环境脆弱性得到了明显改善,其IEV平均值恢复到了0.35,研究区内生态脆弱性以轻度为主。

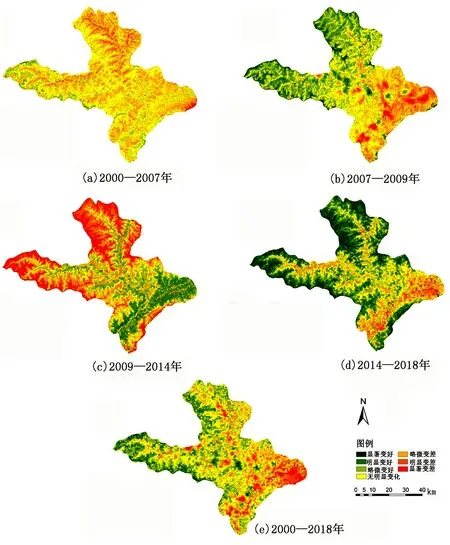

利用ArcGIS栅格计算器对相邻两期生态脆弱性评价结果进行差值计算,参照HJ 192-2015中的变化度将差值(Δ)进行分级:①无明显变化,|Δ|≤0.02;②略微变化,0.02<|Δ|≤0.05;③明显变化,0.05<|Δ|≤0.1;④显著变化,|Δ|>0.1。按照分级得到各期生态脆弱性变化趋势(见图4),再经过属性表统计得到各种变化趋势的面积及其占比(见表5)。

图4 生态脆弱性变化趋势图

表5 茂县不同时间段生态脆弱性变化面积及其占比

3 讨论

从生态脆弱性的时空分布特征来看,2000—2014年茂县的生态脆弱性逐期变差,而2014-2018年生态脆弱性逐期变好,这与研究区受2008年“5·12”汶川大地震、2013年“4·20”芦山强震及2014年四川特大暴雨等重大自然灾害事件密切相关。由生态脆弱性变化趋势可知,2007-2009年生态脆弱性略微变差-显著变差区域主要集中在研究区中下部的岷江干流中低山区和土门河流域,该区河流切割作用明显,出露岩性主要为千枚岩,地质构造发育且复杂,受两次大地震和特大暴雨等自然灾害的共同作用影响,2009-2014年的生态脆弱性略微变差-显著变差区域向研究区北部和西北部高山区-极高山区及龙门山山前区移动,这说明研究区生态脆弱性变化趋势与重大自然灾害的发生具有空间上的一致性和时间上的滞后性,并且在脆弱性评价指标体系中地质灾害易发性指标的权重最大,表明茂县的生态脆弱性与地质灾害具有较强的相关性。

为进一步探究茂县生态脆弱性影响因素,运用地理探测器对5期生态脆弱性结果进行驱动力分析,得到单因子驱动力居前三位的评价因子分别是人口密度、高程和坡度,其解释力平均值分别为0.989 504、0.780 027、0.746 069。单因子探测只能分析单个驱动力因素对生态脆弱性的影响程度,但在演变中,是多种因子的共同交互作用决定了生态脆弱性的空间分布格局,所以将这3个评价因子与其他因子结合进行双因子驱动分析,其结果解释力均保持在0.820 75以上,充分说明了人口密度、高程、坡度对生态脆弱性的影响显著。

近年来,随着城市化进程的加快,人类的生产、生活强度超过了生态系统的承载能力,生态环境受到人类活动的严重干扰。由于研究区地质灾害治理工程项目的实施,以及四川省人民政府、四川省生态环境厅及有关部门颁布了一系列生态修复与环境治理等法律法规,2014年以后茂县的生态脆弱性恶化趋势得到了有效缓解,呈现出向好的发展趋势,并且其生态脆弱性主要集中在研究区中下部的土门河流域和岷江干流中低山区。

本文对茂县生态脆弱性的时空变化趋势与空间分布格局的研究结果与金丽娟等[24]对四川尺度以及陈金月等[25]对岷江上游尺度的生态脆弱性变化趋势及分布的研究结果一致,证明了本研究结果的科学性,可用于识别茂县生态脆弱性敏感区域,为生态治理提供科学依据。

由于生态环境各要素之间的关联性、复杂性,涉及的评价因子类型多样,部分因子间存在或多或少的包含性和重复性,易对生态脆弱性评价造成一定影响;在后期研究中,将对生态脆弱性评价指标作进一步筛选,不断优化生态脆弱性评价模型。

4 结论

a.基于SRP模型建立了以高程、坡度、起伏度、土壤类型、土地利用类型、岩性组类型、距河流距离、地灾易发性以及年平均降雨量、年平均气温作为“敏感度”因子,以植被覆盖度和生物丰度为“恢复力”因子,以人均GDP和人口密度为“压力度”因子的岷江上游茂县段生态脆弱性评价指标体系,在各个因子的权重计算中地质灾害易发性的权重最大,是影响生态脆弱性的主要因子。

b.利用综合指数法对各指标因子进行空间叠加分析,结果表明:茂县的生态脆弱性是以轻度和中度脆弱为主;2000-2014年茂县的生态脆弱性逐期变差,而2014—2018年茂县的生态脆弱性逐期变好,并以轻度脆弱为主;生态脆弱性略微变差-显著变差区域主要集中在研究区中下部的岷江干流中低山区和土门河流域,并向研究区北部和西北部高山区-极高山区及龙门山山前区移动。

c.利用ArcGIS栅格计算器对相邻年份及首尾年份的生态脆弱性指数进行差值计算,结果表明:岷江上游茂县段生态脆弱性变化较大的时间节点为2007年、2009年和2014年后,前两者是因为地质灾害等重大自然灾害频发及其破坏的滞后性导致脆弱性指数升高,后者是由于大力开展生态综合治理而使脆弱性指数降低。

d.利用地理探测器对5期茂县生态脆弱性结果进行了驱动力分析,单因子驱动力居前三位的因子为人口密度、高程、坡度,3种因子对应的双因子驱动力均在0.820 75以上。