我与巴金先生的几次交往

吕鸣亚

相识

巴金先生1925年从南京东南大学附中(南师附中前身)毕业,1980年在筹备南师附中79周年校庆期间,我抱着试探的心态冒昧地投书上海作协询问他的情况,但未见回音。1981年春节期间,我又发出一函,没想到这次仅仅隔了三天便收到了巴金先生的回信。内称“二月十二日来信收到,敬悉一切。我近几个月来身体不好,连写信都感到吃力,外面来信大部分由别人代为处理,我也没有精力过问,你去年寄来的信,我可能没有见到,脑子里一点印象都没有,请原谅。将来如编印校友录,能列入我的名字,我将感到十分荣幸。我在附中念过一年半,最初半年念补习班,后来念了一年高三,一九二五年毕业。我本名李尧棠,一九二八年开始用‘巴金的笔名发表文章……”

1981年4月,得知巴金先生已经从北京回到上海家中,征得他的同意,我们决定5月下旬到上海拜访他。

1981年5月26日下午,我们来到上海武康路113号巴金的家,开门的是他的妹妹,我们自报是从南京巴金先生的母校来的,随即巴金先生的妹妹大声喊道:“四哥,南京来人了。”接着巴金迈着蹒跚的步子走下楼来,亲切地和我们握手,把我们引进客厅请我们坐下,我们紧张的情绪顿时消失了。

巴金先生向我们讲述,1924年1月他和三哥尧林从上海到南京进入南师附中前身东南大学附中读书,和几个四川同乡住在北门桥鱼市街21号适存中学里面的一间小屋里,那时的生活条件非常艰苦,室内空空荡荡,除了几件行李之外一无所有。他们只好将箱子当板凳,晚上借着微弱的煤油灯刻苦攻读。兄弟两人相依为命,每天步行到大石桥上学,同去同回。他说,那时过着清苦的生活,但也并不浪费,由于默默地读书,倒也学到不少的知识。后来爆发了震惊中外的五卅惨案,从近在咫尺的上海很快地传到南京,使他多年的积愤一起泛滥起来。这是他有生以来最早体会到帝国主义竟是如此残暴凶恶地压迫中国人民,黑暗的现实使他不愿意再坐下来安安静静地读书了。当年东南大学和附中学生都开展了声援活动,巴金积极参加了这些活动。

讲述中,巴金先生还对自己中学时代的老师流露出深切的怀念。他说:“那时候恽代英、萧楚女都来校作过讲演,印度著名诗人泰戈尔也到学校来讲学,他是坐船从上海到南京的。这些活动对学生的影响很深。我在附中读书时郭秉文先生是东南大学校长,廖世承先生是附中主任。廖先生在上海师范学院当校长时,我曾见过他,‘文革中去世了。还有一位教英文的李儒勉先生,后来他到鲁大教书。解放初,他从英国回来,我在北京还见过他一面。”先生还谈到他和胡风是校友,胡风时名张光人,他们曾在世界史课上听同一个老师讲课。他的中篇小说《死去的太阳》十一章里写的学生领袖方国亮的原型就是胡风。

当谈到怎样走上文学道路的问题时,他说:“上中学时,我就爱看书,我在四川时就开始读鲁迅的小说,写小说就是写写就知道怎么写了。我离开附中后准备投考北大,后来因患肺结核作罢。1927年1月到法国巴黎,我在法国不到两年,为了摆脱掉自己思想上的惶惑和苦闷就开始写小说。我写的句子欧化的比较多,也有病句和错别字。”

20世纪30年代是巴金先生创作的一个非常丰盛的时期,当时国家处于风雨飘摇的年代,日本军国主义者强占了我国东北和华北大片土地,他满怀革命的豪情,不遗余力地对凶恶的敌人进行了猛烈的攻击,尽了他“在暗夜呼号的人的职责”。

我们聆听着巴金先生亲切而感人的谈话,受到了许多激发和鼓励,使我终生难忘。

畅谈“神曲”

1983年3月22日,我和南师附中李夜光校长、同是校友的《解放日报》农村版总编贾安坤、歌唱家朱逢博、上海国际问题研究所研究员章嘉琳等一行六人再次来到巴金先生的寓所。

我们一进大门,就望见这位慈祥可亲的老人正站在客厅等候。李校长首先代表母校师生向他致意,朱逢博代表年轻一代的校友向他表示亲切的问候。巴金先生同大家一一握手,他指着朱逢博说:“原来我们也是同学啊!我们全家都熟悉你。”因为不久前意大利政府刚授予了巴金“但丁国际奖”,我们向他表示热烈祝贺。“但丁国际奖”是1979年意大利学院为纪念意大利中世纪伟大诗人但丁而设立的荣誉奖,主要是奖励在文学上有突出成就和贡献的人,每年评选一次。他高兴地笑着说:“这是我沾国家的光,这不仅是我个人的荣誉,也是对中国人民友好的表示。”客厅里充满着欢乐愉快的气氛。我们很自然地问起“但丁国际奖”的由来。巴金先生介绍说:“早年时,我很喜欢读但丁的诗,他的各种版本的《神曲》我都收集了,十年动乱中当我处于最艰难的时刻,我将《神曲》第一部分《地狱》中的诗句抄在自己的小本子上,暗暗地背诵着,作为激励自己战胜困苦的力量。”接着他说:“这场十年浩劫绝不是黄粱一梦,总有一天会有人写出新的《神曲》来。”我们知道,1972年他失去了妻子萧珊,这是他最伤心的事,从此他变得衰老起来,身体、精神都不如以前了。但是这次会见,我们总觉得他还是一个很坚强的人。我们望着这位年近八旬的老作家,他精神矍铄,谈锋劲健,操着四川家乡口音,嗓音洪亮。他说:“年岁不饶人,失去的时间是找不回来的,剩下的时间不多了,不能随便浪费它们。”

新中國成立后,巴金先生从未领取过国家工资,他一直靠稿费生活。他认为作者是由读者养活的,作家还要从读者那里汲取创作的养分。巴金先生曾经说过自己不是文学家,因为他觉得自己没有什么文学技巧,是有感情要倾吐,才走上了写作的道路。他非常珍惜“作家”这个称号,他认为作家是屈原、李白、曹雪芹、鲁迅的同行,作家从事的是与荷马、但丁、莎士比亚、托尔斯泰同样的职业,每一个作家都应当为此骄傲,为此自豪。他写下的七八百万字的著作,是给后人留下的一笔宝贵的精神财富,虽然年迈,但他仍以老骥伏枥之心订了一个五年创作计划,宣布到1984年要写成八本书,其中包括两部长篇小说,五本《随想录》,翻译五卷赫尔岑的回忆录,每天坚持翻译一点。他说:“本来作者写作用不着到处宣传,写出就行。我大张旗鼓,制造舆论,就是希望别人不要干扰,让我从容执笔,这是我最后一次为争取写作时间而奋斗。不管我的笔多么无力,我的声音多么微弱,我也要为这个伟大的时代和英雄的人民献出自己全部力量,让这一滴水落到奔腾的汪洋大海里去。”

我们聆听着他这一番感人的谈话,深受教育。我曾向巴金先生建议:“您是否可以用录音机把想写的录下音来请人帮助整理?”他笑着回答说:“我是一个手工业劳动者,既没有这个本事,更没有这个习惯。”我才发觉,自己的建议未免太幼稚可笑。李夜光校长说:“您是一位著名的老作家,对于母校师生来说,也是一位受尊敬的老师,我们应该向您学习,母校全体师生祝愿您健康长寿!”巴金先生十分谦虚地说:“对于母校来说,我永远是一名学生,应该向老师们学习,大家都应该健康长寿。”我告诉巴金先生,母校1956年毕业的校友韦钰,今年在西德荣获博士学位,她是新中国第一个女博士,也是世界电子学领域里第一个获得博士的女性。他高兴地说:“从报纸上看到关于她的报道了,这说明母校新秀辈出,年轻的一代前途无量。”

聊了一会,我们觉得应该让巴金先生休息了,但同来的解放日报社摄影记者突然悄悄地对我说:“刚才拍的照没有把握,需要换胶卷重照。”我听了这话,立即和巴金先生商量说:“今天见面的机会很难得,大家都愿意和您合个影,但刚才拍的许多镜头可能不成功,为保险起见记者要重新换胶卷重拍。”巴金先生非常随和地笑着说:“好啊!好啊!”于是我們又补拍了好几个镜头。

我们站起来向巴金先生告辞,他送我们到门口指着楼梯口一大堆赠书,并且拿起一本《申报自由谈》影印本翻开对我们说:“我已经在这本集子题了字,签了名,其余都一一加盖了我的赠书印章,作为给母校的纪念。”我们随手翻开几本一看,在盖有“巴金赠书”的大印章处,都覆盖了一张小方块白纸,防止印色渗透。这批赠书中有些是原来作者或者是巴金先生的好友赠送给他的,他在这部分书上都细心题写了“巴金转赠母校”。

当我们一行数人一道搬书装车时,他说:“麻烦校长老师了。”这时他看到朱逢博同志使劲地搬书,十分风趣地说:“朱逢博同志,您是著名的歌唱家,今天委屈了……”大家听了,发出一阵欢乐的笑声。

谦虚为人

我时常想起巴金先生是多么的慈爱友善,他平易近人,从不以名人自居,人品高尚,我总觉得该对他做一些有意义的事。1986年12月,我请母校1961届的校友、著名书画家萧平为巴金先生作一幅画。经过认真的准备,萧平完成了一幅寓意深刻的国画,我专门陪同萧平去拜访巴金先生。

见到巴金先生后,我把萧平专门作了介绍:“这是一位非常有才气的集绘画、书法、鉴赏、史论于一身的艺术家,在各个艺术领域都取得了突出的成就。”随即萧平对巴金先生说:“我在为先生画像前,曾仔细阅读了先生的《随想录》中《怀念萧珊》的部分,先生回忆了夫人惨遭‘四人帮迫害不幸逝世的心境时,写道‘头上仿佛压了一块大石头,思想好像冻结了一样。所以我在构思后,画了先生在大石头上的坐像,拟有了大翻身的感觉。在先生的坐像的背后,我画了两株挺直的苍松,枝叶交错,象征着您与夫人。”这一席话巴金先生听得有些动情。

我帮着展开画轴,这幅肖像画逐渐呈现在巴金先生的眼前,先生连声道:“啊!很像的!很像的!母校真是人才辈出。”巴金先生接着说:“过去只有一位老画家俞云阶先生为我画过一幅油画像,用国画为我画像,这还是第一次。非常感谢!”他站起来,握住萧平的手,并随手取出他的著作,一套新出的《随想录》,用钢笔在封套上写下“赠萧平校友 巴金”。

这么多年来,我带很多人见过巴金先生,有仰慕他的报社编辑,有酷爱文学的学生,先生总是对这些年轻后生友好相待,或勉励他们好好工作,或给他们赠书合影。在告别的时候,老人总是起身相送,我们虽然一再请他留步,但是他每次都是送到大门口,和我们再次握手再见,并站在门口目送我们离开。这种平易近人的态度给我和年轻人留下了深刻印象。

情系母校

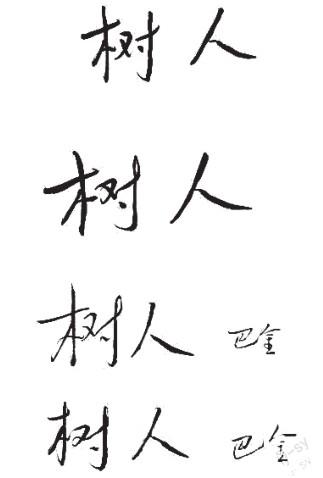

在与巴金先生25年的交往中,他曾几次为母校题字。第一次是1981年,我冒昧地致函,请他给母校的校庆专刊刊头题词,他回信说:“我从小没有练过毛笔字,字写得太不好,还是请其他校友题为好。”经过我们一再要求,他才同意了,而且同时用毛笔和钢笔写了很多字样,让我们选用。后来我们再一次请他为母校“文学小组”题词,他欣然应允,挥笔写下一竖一横两幅内容相同的题词:“青春是美丽的”。之后又为母校的文学杂志《树人》题了字。最后一次是为母校落成的巴金塑像题字“掏出心来”。

这些题字都是先生人生经验的结晶,寄托着他对附中的深情厚望。“青春是美丽的”是巴金对青年一代最美好的祝愿。巴金先生的许多作品都在不遗余力地歌颂青春,或许隐含着他对“青春精神”的一种理解与珍惜。

“树人”凝聚着巴金先生的教育理想、信念。与他的十多次接触中,他有几句话给我留下深刻的印象,他说:“人应该变得善良些,纯洁些,对别人有用些。”这是他从肺腑深处发出的呼声,也是他始终如一的探索目标。“树人”集中了巴金的教育观,我曾问他:“您是我们学校廿年代的老校友,您对母校有什么希望?对教育下一代有什么见解?”他语重心长地说:“怎么教好下一代,责任重大。‘四人帮毁掉两代人,现在中国既要挽救这两代人,又要培养好下一代人,这样祖国的四化建设才有保障。教育好青年是你们老师的事,当然也是全社会的事。我在30年代、40年代与青年关系比较亲密,有些影响,后来,我也离开了青年,变老了。我觉得要尊重青年人,要好好培养他们,学校、家庭、社会都要关心青年的成长,要爱护他们。你们工作得好,也是一种乐趣,你们在教育实践中,是有经验的。教师教育学生的方法,最好是潜移默化,要循循善诱,我在中学时,对数学没有兴趣,因为一位姓汪的老师,确实教得很好,所以后来也学得好了。”