用户内容收藏低唤醒行为的影响因素研究

曲宠颐

摘要:互联网产品“内容收藏”功能已深刻融入网民的生活,许多人养成了数字信息囤积的不良习惯,将大量非必要数字内容存入收藏夹成为一种普遍现象。而收藏的内容少有被二次唤醒,甚至被忽略、遗忘,最终超出用户的心智规模导致信息过载的恶性循环。本文通过问卷收集数据,构建模型,探讨收藏功能的使用场景下信息过载的成因及其对用户内容收藏低唤醒行为的影响,为平台功能优化和用户个人调节提供启示和参考。

关键词:收藏功能;信息过载;低唤醒行为;SSO模型

引言

近年来,随着移动互联网技术的不断进步,互联网产品的种类和功能得到了丰富,算法革新的浪潮裹挟着海量的碎片化信息不断推送给移动端的每一位接收者。为了满足用户保存并整合信息的需求,“收藏”功能应运而生。“收藏”功能本质上是一种分类存储的逻辑。它使得收藏的内容脱离了产品其他所有内容本身的排列逻辑和方式,只有用户选择收藏的内容才会被分配在特定的存储空间内,也就是“收藏夹”中。目前这种收录回看的功能广泛存在于各种类型的互联网产品中,比如知乎、小红书等自媒体平台,微信等社交媒体平台,还包括传统的浏览器网页书签等。

现有研究表明,收藏行为主要出自用户对于信息或内容的感知有用性,通常代表着用户对于信息或内容的获取和保存心理[1]。在贩卖“知识焦虑”大行其道的背景下,我们越来越渴望对周边的环境有更清晰准确的认知。但对知识的渴求和有限的时间精力是一对难以调和的矛盾[2]。因此,我们常常会陷入一种“收藏者谬误”(the collector's fallacy),这个概念是Christian Tietze在2014年提出的,指人们误把泛读并收藏当作阅读,甚至误把知道(know about something)当作了掌握(knowing something)[3]。完成内容的收藏通常只需要一秒,用极低的成本容易让用户产生对知识的“拥有感”。在这种心理的慰藉下,学习行为往往会滞后于收藏行为。

用户收藏的内容在未来会不会得到充分的利用是未知的,这些收藏内容一般都没有被二次唤醒,即进行回看和精读,甚至被忽略、遗忘。隨着收藏夹里的内容不断积累,会逐渐超出人有限地接受处理信息的能力和心智规模,导致信息过载。数字化时代许多人养成这种不良囤积习惯,基于此,本文将探讨收藏功能的使用场景下信息过载的成因及其对用户内容收藏低唤醒行为的影响。

1. 理论背景与研究假设

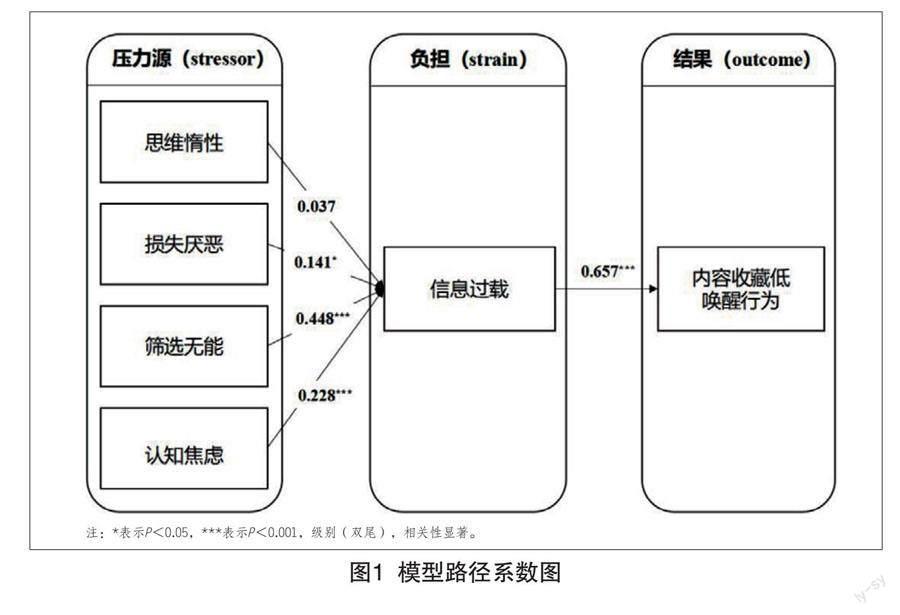

本研究以由Koeske(1993)[4]提出的SSO(stressor-strain-outcome)模型为基础,对用户的信息过载和内容收藏低唤醒行为展开讨论。SSO理论解释了压力源(stressor)、心理负担(strain)、行为表现(outcome)三者的关系,负担在压力和结果之间起到了中介作用[5]。该理论近年来被多次运用于社交媒体倦怠感等研究领域中。本研究采用SSO理论来解释各种压力源如思维惰性、损失厌恶、筛选无能、认知焦虑对用户内容收藏信息过载的影响,结合用户的内容收藏的低唤醒行为提出研究假设。

1.1 思维惰性与信息过载

现状偏好理论指出,个人因认知局限形成的惰性反映了用户对当前行为模式的偏好,使他们难以放弃当前的使用行为[6]。自媒体、社交媒体平台是收藏功能被广泛使用的领域,但大多数情况下,访问微博、B站止步于浅层阅读、浅层信息摄取。当思维在浅层运作中形成了惰性,大脑皮层并没有做好准备面对深度的内容摄取,于是容易不假思索地将内容纳入收藏夹,造成了收藏的“泛滥”,导致信息过载。因此,本研究提出假设H1:思维惰性对用户内容收藏信息过载产生显著性影响。

1.2 损失厌恶与信息过载

展望理论认为人们的决策取决于结果与期望的差距,而损失厌恶是该理论的推论之一,反映了人们对损失和获得的敏感程度的不对称,面对损失的痛苦感远超过面对获得的快乐感[7]。在内容收藏行为中,用户往往更关注和厌恶潜在的损失,即因为没有收藏而错过优质的内容,产生后悔等预期消极情绪,导向冲动收藏。现有研究证实,在购买情景中预期后悔情绪对于消费者冲动购买有明显的正向作用[8]。因此,本研究提出假设H2:损失厌恶对用户内容收藏信息过载产生显著性影响。

1.3 筛选无能与信息过载

王娜和任婷(2015)[9]认为,信息过载的出现与用户个人的信息素养有关。用户的信息素养包括信息处理能力、心理状况、信息意识等。当用户信息素养较低时,其获取信息后处理与吸收信息的能力有限,筛选整合信息的能力比较欠缺,容易未经判断直接将平台认为的优质内容收藏,导致收藏夹又成为新的信息筛选阵地,堆积大量无法及时消化的内容,长此以往造成信息过载。因此,本研究提出假设H3:筛选未能对用户内容收藏信息过载产生显著性影响。

1.4 认知焦虑与信息过载

在不进则退、竞争激烈的社会大环境下,人们对信息和知识的匮乏感始终如影随形。匡文波在对于知识焦虑成因的研究中提出,目前信息需求与信息供给两端存在矛盾,即需求和供给的数量都很大,但是却达不到相互匹配的状态。这种供需不匹配加剧了认知焦虑,容易导致人们对信息的盲目索取,让收藏渐渐变成一个颇具仪式感的自我安慰符号,产生信息过载的恶性循环。因此,本研究提出假设H4:认知焦虑对用户内容收藏信息过载产生显著性影响。

1.5 信息过载与内容收藏低唤醒行为

应对理论认为,当人们面临压力情境时,会选择一定的应对策略来缓解压力。因此,内容收藏信息过载作为一种压力情境会促使用户采取一定的措施来加以应对[10]。现有大量实证研究表明,信息过载会显著正向影响用户的不持续使用意愿。内容收藏低唤醒行为包括用户对已收藏内容的拖延浏览甚至遗忘、回避等,表现为使用频率低,符合不持续使用行为的特点。在内容过载的“淹没感”驱使下,用户会减少对收藏内容的浏览回看,甚至产生回避。因此,本研究提出假设H5:信息过载对用户内容收藏低唤醒行为产生显著性影响。

1.6 信息过载的中介作用

代宝等(2020)[10]等在研究综述中指出,用户信息过载现象在社交媒体平台具有普遍性,造成人们对信息的“消化不良”。这种心有余而力不足的情况也导致收藏夹成为人们延迟信息输入的一种方式,其压力源也会进一步影响用户的情绪和行为。依据SSO理论框架,当前研究已经验证了信息过载在各种压力因素与不持续使用行为之间的中介作用。因此,结合假设H1~H5,本研究提出假设H6:信息过载在压力源(思维惰性、损失厌恶、筛选无能、认知焦虑)与用户内容收藏低唤醒行为之间发挥着中介作用。

2. 量表设计与问卷回收

本研究的变量测量参考了国内外现有文献中的成熟量表,并根据用户内容收藏的情景和行为特点进行修改与调整,其中所有题项的测量均采用五级李克特量表。通过网络调查和数据收集分析,最终回收307份有效问卷。

3. 统计结果分析

3.1 描述性分析

问卷收集的数据显示,调查样本中男性占47.7%,女性占52.3%,年龄主要集中在16~30岁。其中超半数样本对于收藏功能的使用频率较高。当问及最常使用哪一种收藏工具时,社交媒体和自媒体平台的收藏工具最受青睐,分别占总调查人数的59.2%和56.0%。

3.2 测量模型检验

本研究采用克隆巴赫系数(Cronbach's alpha)信度分析法,将问卷数据导入SPSS26.0完成信度分析,结果显示问卷总体的Cronbach's alpha系数为0.874,说明总体的信度较好。采用KMO和Bartlett's球形度检验对各个变量进行效度分析。效度结果显示各变量的KMO值均超过0.6,说明变量之间存在相关性;显著性达到了0.001的水平,适合进行因子分析;累计解释方差值结果均大于60%,说明因子有良好的代表性,问卷结构效度较好。

3.3 相关分析

使用SPSS26.0对数据进行相关分析初步验证压力源的四个变量对信息过载是否有影响,以及信息过载对内容收藏低唤醒行为是否有影响。认知焦虑、思维惰性、损失厌恶、筛选无能四个变量和信息过载的相关性系数在0.539~0.662之间,且显著性水平均达到了0.001,说明四个压力源变量与用户内容收藏信息过载具有显著的相关关系。用户的内容收藏低唤醒行为与信息过载呈正相关,相关系数为0.627,且显著性水平达到了0.001,代表相关关系显著。基于此,假设H1~H5得到了初步的验证。

3.4 回归分析

通过回归分析进一步说明压力源变量与信息过载、信息过载与内容收藏低唤醒行为之间的关系强度。在认知焦虑、思维惰性、损失厌恶、筛选无能与信息过载的回归关系中,R2=0.522, F=82.525。表明压力源四个变量共解释了信息过载52.2%的变化原因。

观察各变量输出的p值,变量“认知焦虑”“筛选无能”与被解释变量在0.001的水平上显著,变量“损失厌恶”与被解释变量在0.05的水平上显著。由于变量“思维惰性”的显著性水平为0.528大于0.05,说明“思维惰性”对于“信息过载”的影响不显著。因此假设H1不成立,假设H2、H3、H4得到进一步佐证。

在信息过载与信息内容收藏低唤醒行为的回归关系中,回归系数在0.001的水平上显著。R2=0.431,F=231.362,表明信息过载解释了内容收藏低唤醒行为43.1%的变化原因。实证结果支持信息过载对内容收藏低唤醒行为产生正向影响,假设H5得到进一步佐证。

3.5 中介效应的检验

从相关分析、多元回归分析结果来看,压力源中的变量损失厌恶、筛选无能、认知焦虑均与信息过载有显著正相关关系,信息过载与内容收藏低唤醒行为存在显著正相关关系,如图1所示。但思维惰性与信息过载没有显著相关关系。

采用Bootstrap方法检验中介效应,三组输出的Boot LLCI值和Boot ULCI值均为同号,表明信息过载在损失厌恶、筛选无能、认知焦虑与用户内容收藏低唤醒行为之间存在显著的中介作用。因此,假设H6部分成立,说明三种压力源(损失厌恶、筛选无能、认知焦虑)均可以通过信息过载对内容收藏的低唤醒行为产生显著影响。

结论与讨论

实证研究的结果表明,用户的损失厌恶、筛选无能以及认知焦虑作为压力因素影响着内容收藏信息过载,而信息过载又在这三者与内容收藏低唤醒行为之间架起了中介的桥梁,进一步影响着用户的内容收藏低唤醒行为。思维惰性对用户内容收藏信息过载无直接影响,一定程度上反映了用户进行内容收藏并非出于不假思索的惯性,可能存在功利主义等方面的考量。

本研究的结论对互联网产品在“内容收藏”功能的优化上有一定的启示作用,提供了缓解压力源,提高用户满意度和黏度的思路。从迎合用户接收处理信息能力的角度出发,用户天然喜欢直观的内容,简介和内容关键词显示会在一定程度上帮助用户筛选内容。如鼓励内容生产者自己发布或者通过机器学习算法生成文章简介,以及文章领域与关键词的展现等。从缓解用户认知焦虑的角度出发,根据人对于不确定性具有一定抗拒心理,当获取信息所需时间并不确定的时候,人会习惯性地拖延。通过内容长度和阅读速度的判定对获取内容的时间进行预估,并展示给用户,可以有效降低用户焦虑。此外,开发者可以给用户创造合适接收处理信息的场景。如可以通过仿照青少年模式,给用户设置学习模式,用户进入学习模式免除干扰,使用时间长则给予奖励等。

对用户而言,如何提防狂热收藏的信息囤积惯习值得进一步探讨。当高效的搜索引擎令用户不再因为时空障碍而错过优质内容,智能的算法悉心记录着每个人的浏览历史,身处于信息洪流中,我们似乎总能与“干货”不期而遇。迫于现实的种种压力因素,“一键收藏”看似帮我们摆脱了失去的恐惧,但收藏外衣的掩映下,是人们在信息的汪洋大海中只会归纳不会演绎,只会粘贴不会创作的现实困境,行动力和独立思考的能力在“码而不看”的收藏习惯里日益消磨。学习既是手段又是目的,但囤积只是手段不是目的。破解“收藏者谬误”的第一步,或许是意识到拥有一篇文本对于增加知识徒劳无功,只有回归知识加工“把书读薄”,才能真正利用好数字化时代的便捷引起“质变”。

参考文献:

[1]褚凯旋.UGC内容特征对用户点赞和收藏行为的影响研究[D].广州:暨南大学,2019.

[2]匡文波.“知识焦虑”缘何而生[J].人民论坛,2019,(3):127-129.

[3]Tietze C.The Collectors Fallacy[EB/OL].(2014-1-20)[2023-8-10].https://zettelkasten.de/posts/collectors-fallacy/.

[4]Koeske GF,Koeske RD.A preliminary test of a stress-strainoutcome model for reconceptualizing the burnout phenomenon[J].Journal of Social Service Research,1993,17(3-4):107-135.

[5]張鸣民,黄碧婷,刘兢.短视频社交媒体倦怠对用户不持续使用行为的影响研究——以广东高校大学生为例[J].汕头大学学报(人文社会科学版),2021,37(4): 74-86,96.

[6]王骏恺.基于双因素理论视角的社交平台用户停用意愿研究[D].合肥:中国科学技术大学,2021.

[7]余豪,周江红.基于前景理论—影响力混合模型的路径决策研究[J].公路,2020,(2):172-176.

[8]蔡佩芫.消费者购前仪式行为对禀赋效应的影响研究[D].济南:山东大学,2021.

[9]王娜,任婷.移动社交网站中的信息过载与个性化推荐机制研究[J].情报杂志,2015,34(8):190-194,176.

[10]代宝,续杨晓雪,罗蕊.社交媒体用户信息过载的影响因素及其后果[J].现代情报,2020,40(1):152-158.

作者简介:曲宠颐,本科在读,研究方向:新媒体实务。