急性黄斑区神经视网膜病变7 例临床诊治分析

廖燕红,张琳轶,龚雁

2022 年底我国受到新型冠状病毒感染(COVID-19)的冲击,COVID-19 相关眼底病患者也随之增多,既往罕见的急性黄斑区神经视网膜病变(AMN)也频繁遇见。目前我国仍缺乏COVID-19 相关眼底疾病尤其AMN 的真实临床数据,关于AMN的临床特点、治疗方法、预后和转归等没有统一的认识,亟待进一步的探讨和研究。本研究回顾分析宁波市眼科医院2022 年12 月底至2023 年1 月初连续收治的7 例AMN患者,对其临床表现及SD-OCT检查结果进行分析,结合文献对其临床特点及发病机制进行讨论,并探讨其影像学诊断的特征性改变,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 收集门诊及住院的AMN患者7 例14 眼,其中女5 例,男2 例;年龄15 ~53 岁,中位年龄31.2 岁;见表1。

表1 7 例AMN 患者的临床资料

1.2 临床表现 7 例主诉COVID-19,发热2 ~3 d(体温38 ~40 ℃)后出现有眼前遮挡感、中心暗点、马赛克样闪光感及视力模糊或显著视力下降。14 眼中10 眼后极部圆斑状或分叶状暗红色病变;4 眼显示为黄斑旁边界清晰的平坦轮辐状、楔状暗棕色病灶,见图1,其尖端指向中心凹,或者病变区多个病灶呈叶片状或花瓣状围绕中心凹排列。

图1 眼底彩色图像轮辐状暗红色暗区

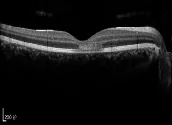

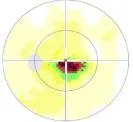

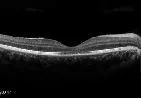

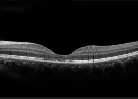

1.3 眼底影像学表现 OCT早期急性期显示14 眼黄斑区或旁中心凹区神经上皮外层呈高反射光带,8眼高反射光带未波及椭圆体带,6 眼高反射光带波及椭圆体带,见图2。近红外自发荧光(IR):5 眼呈轮辐状、花瓣状或楔形低荧光暗区,见图3;6 眼视野呈中心暗点或月牙形暗点,见图4;8 眼视野未见明显异常。多焦ERG 见中心区视敏度下降、局灶波形异常,见图5。FFA 未见特异性改变,仅少数患眼视网膜病灶处呈现淡的弱荧光。OCTA 中近黄斑拱环与病灶相应区域深层血流密度降低,见图6,显示深层毛细血管丛血流密度降低改变,与IR 和OCT 提示的病灶相对应,浅层毛细血管丛、外层脉络膜未见血管异常。

图2 眼底OCT图像黄斑区神经上皮外层高反射条带波及椭圆体带

图3 眼底IR图像黄斑区园花瓣状暗区

图4 视野图像中心区月牙形暗点

图5 多焦视网膜电图视敏度下降

图6 OCTA 中深层血流密度降低

1.4 治疗方法 所有患者均予低剂量糖皮质激素口服,扩张血管,改善微循环类药物,其中4 例给予复方樟柳碱颞浅动脉旁皮下注射及银杏达莫注射液静脉滴注等对症治疗。

1.5 结果 1 周后OCT显示10 眼强反射光带消退,8 眼中心凹厚度未变薄,6 眼中心凹处神经上皮厚度变薄,局灶性椭圆体带和嵌合带缺失。1 个月后14眼神经上皮外层高反射消退,视力低于0.5 的6 眼神经上皮外层变薄,椭圆体带断离,外界膜缺失,断端与色素上皮层相连。3 个月后视力在0.5 以上8 眼椭圆体带及嵌合体带完整、均匀、连续;0.5 以下6 眼,椭圆体带和嵌合带缺失、破坏、不完整。进展期椭圆体带及嵌合体带断裂。IR 中病灶轮廓在随诊1 ~3个月中始终存在。治疗1 个月后OCT 图像黄斑区中心凹处神经上皮外层椭园体及嵌合体带不连续,见图7;治疗3 个月后黄斑中心厚度变薄,椭园体及嵌合体带断裂、局部缺损,见图8。

图7 1 个月后OCT 图像黄斑区椭园体带不连续

图8 3 个月后黄斑中心厚度变薄,椭园体带断裂、缺损

2 讨论

AMN 是1975 年由Bos 和Deutman 教授最先提出的一种微血管神经视网膜病变[1],其表现为旁中心暗点,黄斑区暗红色楔形或轮状病灶。AMN 与上呼吸道病毒感染、流感、对比剂及口服避孕药等多种诱发因素相关。尽管病理生理机制仍在研究中,但AMN 病毒感染的报告包括流感[2]、登革热[3]、巨细胞病毒(CMV)[4]和COVID-19 等,其导致病毒或免疫介导的病因假设[5]。COVID-19 主要攻击呼吸系统,但因为病毒影响的血管紧张素转化酶2 受体在视网膜和神经组织都有分布,因此在少数情况下,也会攻击视网膜神经系统[6]。据报道,COVID-19 可以通过三叉神经和视神经的神经元,从肺部传播至大脑和眼睛,导致眼部发生视网膜炎症,严重情况下还会诱发深度感知下降或视力丧失[7]。

近年通过血流OCT 检查发现视网膜分布有4层血管丛,分别位于神经节细胞层、内颗粒层、外丛状层及外颗粒层的浅层、中层、深层毛细血管丛。第三层中层血管丛的阻塞造成旁黄斑中层血管病变,而第四层深层血管丛因各种病毒或免疫因素介导的血管阻塞就形成了AMN[8]。AMN 多见于中青年女性,双眼同时或先后急性发病,也可表现为进行性加重[9]。主诉多为视力下降,旁中心暗点、闪光感及视物变色等。从患者的年龄分布来看,中青年人居多,推测可能与年轻人的免疫反应比较强有关。AMN既往临床鲜见,但在此轮疫情高发期间本院短短半个月中连续出现7 例AMN 患者。AMN 眼底表现为暗红或棕色楔形、圆斑状或叶片状病灶,OCT显示患眼黄斑区神经上皮外层存在高反射条带,IR 显示黄斑区轮状或花瓣状低荧光暗区。

本组病例中位年龄31.2 岁,女性占71%,符合AMN 的流行病学史。快速、无创的OCT 和IR 检查对于AMN 是非常有意义的,OCT 表现在最初几周内变化迅速,包括早期视网膜外层强反射带,病例2 OCT 显示发病1 周后外层高反射带即消退,后期不连续、椭圆体带缺失和外核层变薄等。IR 显示楔形或轮状、花瓣状低荧光暗区,且在病程中始终存在,病灶形态无改变。FFA 检查无特异性改变。本组中病例1 发病3 d 病程急性期行FFA 检查,眼底未见明显异常改变。文献报道约70%的AMN 病例FFA无异常,其中20%的病灶可能出现轻微低荧光,10%的病灶仅在晚期表现为低荧光。视野及多焦电生理检查显示中心区有暗点或视敏度降低。

AMN治疗上无统一标准,糖皮质激素、免疫抑制剂及抗病毒药物能否改变病程也未获证实。同时,有研究提示本病可自发缓解,也可造成永久性视力下降,目前尚无有效治疗方法,54%的患者视觉症状长期存在,29%的患者有一些改善[6]。本组患者中,视力在0.5 以上的8 眼,8 周后的OCT检查椭圆体带和嵌合体带连续、完整;而视力在0.5 以下的6 眼椭圆体带和嵌合体带不连续、缺失及外核层变薄,显示视力恢复不佳。OCT 显示视网膜外层椭圆体带或嵌合体带是否完整、连续是判断AMN视力预后的有效依据。

综上所述,COVID-19 后的眼底病变是病毒直接攻击引起的炎症反应,还是血管自身因素,需要收集更多的病例加以研究。本组病例数较少,尚需对患者进行长期随访,以更好地总结经验。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突