农民工城市融入对土地转出的影响研究

——基于土地情结的探讨

邵景润

(清华大学 马克思主义学院,北京 100084)

土地情结是解释中国土地流转增速放缓的重要维度。中国传统社会是“粘着在土地上”的乡土社会[1]7,人和土地不仅具有紧密的经济联系,而且有着强烈的情感联系[2]101,名誉、抱负、热忱、社会上的赞扬全都和土地联系在一起[3]。由此产生的土地情结促使农民更易“惜地”,使其产生保有土地控制权的决策偏好,从而阻碍了土地流转效率的提高[4]。纵然新时代的中国已经从以农为本、以土为生、以村而治、根植于土的“乡土中国”逐步走向告别过密化农业、乡村变故乡、城乡互动的“城乡中国”[5]144,但进入城市的农民工家庭依然对土地抱有深厚的情感与依恋,有调查显示79.1%的农民认同“土地是命根子”的传统观念[6]。

那么如何才能弱化农民工的土地情结以促进土地流转呢?农地本身是一种人格化的财产,它的产出及其存在本身便保障着农户在经济、文化、社会等多方面的生活。因此弱化土地情结,必然需要为农民寻求农地之外的经济、文化与社会保障的替代物。改革开放以来,广阔而深远的人口迁移导致中国农民家庭的市场与非市场行为均发生了显著变化[7]83-89,农户的全面发展越来越多的存在和依赖于城市社会与非农产业。因此改善农民的生存境遇,显然就需要着眼于城市范域。而农民进入城市非农产业成为农民工之后,他们在城市的经济、文化、社会、心理等多方面的融入水平将有利于降低其家庭与农地、乡村社会的联系,从而对土地流转行为产生潜在的影响。

研究实证探究农民工城市融入通过土地情结影响土地转出的可能性与存在性。创新点体现为:第一,研究对象聚焦于“人”与“地”的关系,假定人的流动先发于土地资源的配置,“情感”是联系两者的中介。第二,研究视角关注到“乡村”与“城市”的互动,假定土地情结的破解以城市融入为着力点,“农民工”是沟通双方的纽带。第三,研究内容扩展了“城市融入”与“土地情结”的衡量方式,前者不仅包括收入、心理、社交等传统方面,还增加了居住、子女教育等关键维度,后者的衡量从“土地情感依赖”与“土地生存依赖”两方面展开。

一、文献回顾与研究假说

“土地情结”广泛存在且古已有之。Redfield指出无论是英国农民还是玛雅印第安人都在情感与道义上对土地具有执着的依恋[8]。土地情结指深藏于农民内心的对土地的喜爱和依恋的神秘情感、态度和愿望,包括农民对土地的经济依赖和情感依赖[9]。对于中国的小农户而言,土地情结的强弱可能受到两方面因素的影响:一是农民与农业经济的依赖程度,即土地产出在农户家庭收入中的份额;二是农民与乡土文化的联结程度,即农民对乡土生活习惯、文化习俗的喜爱性和适应性。刘守英等[5]指出,“农一代”出村又回村的原因便在于在遭遇城市住房、子女教育、社会保障等各方面不公平对待的同时,他们自身与农业、土地和村庄有着紧密联系,土地于他们有着割舍不掉的感情。

土地情结在现实中表现为农户对土地经营权的高度重视,从而影响了土地资源的配置效率。当农户面临较高的土地生存依赖和情感依赖时,农户转出土地经营权的可能性更小[10-11],即便转出土地,农户也会更多地考虑将土地经营权转给那些具有血缘、地缘联系的熟人[12-13]。当不得不进入正式的土地经营权交易市场中时,在土地情结的影响下农户又往往表现出较强的禀赋效应,他们将土地视为一种人格化的财产[14],给予承包地更高的估价,表现为能够接受的土地转出价格远远高于土地转入的意愿价格[15]。同时,农户对土地经营权流转后能否收回租金、承租者是否会保护土壤肥力、下一轮承包时自己能否保留资格等都有较大的疑虑,不愿承担潜在风险。

从这个角度来看,推动中国土地流转市场发育的重要措施在于降低土地情结,而降低土地情结的本质措施在于降低农户对于土地在客观上的生存依赖与在主观上的情感依赖,故而要为农户提供生存与情感依赖的替代物。显然,能够替代土地经济和非经济价值的无外乎非农生计与城镇生活。一方面,学界对非农生计与土地流转的关系已经做了较多讨论。许庆等[16]通过实证研究发现非农就业能够通过弱化土地的社会保障功能促进土地流转,同时指出单纯的非农参与并不能有效提高农地流转率,非农就业的稳定性同样重要。这说明非农劳动本身兼具经济功能和保障功能,只有在非农劳动足够稳定并生成保障功能的情况下,土地的生存依赖才能减弱。如果非农劳动不能产生高于农业经营的综合比较利益,农户将会进行家庭内部分工[17-18],土地流转也就无从谈起。事实上,非农就业质量能够通过提高农民的城市定居意愿来推动土地流转[19]。另一方面,当前有关城镇生活如何冲击土地情感依赖的现有研究并不充足。农民与土地的黏连关系除了源于生存保障和社会保障之外,还源于以传统道德、礼治为表现的乡村文化和以血缘为纽带的社会关系[1]31-53。这表明农民眷恋的不仅仅是土地,还有文化与血缘。当进入城市的农村学子适应了那种与乡村生活截然不同的生活方式和观念时,便成为逃离的农家子弟[2]104-107;“农二代”不再依恋土地,表现出留城、务工、离土、离农的趋势[5]。这些现象无不表明,融入城镇生活能够有效降低土地情感依赖。因此促进农民工融入城市文化并建立城市社会关系对于土地流转具有重要意义。

事实上,还需要讨论两种与论证主题相左的现象。第一种现象是在地缘身份认同的影响下,城市功成名就的乡贤精英越来越希望回归乡村[20],毋庸置疑他们的城市融入水平非常高,但又迫切地想回到乡村。然而,这部分群体在身份上已经不是农民,他们不会将土地视为生存保障,他们的这种情感表达可称之为“乡愁情结”[21]。第二种现象是部分在城市发展较好的农民工在强烈的乡土情结的驱使下返乡创业,成为新型职业农民[22]。不可否认,返乡群体确实存在,但并非主流,农民工返乡原因有主动和被动的区别[23],根据2017年中国流动人口调查数据,当年计划返乡的农民工中85.55%是因为疾病、赡养父母和子女教育而被动返乡的。故而,这两种现象并不影响农民工由乡到城、由农到工的整体迁移趋势。由此提出如下研究假说。

假说Ⅰ:农民工城市融入能够有效促进土地转出。

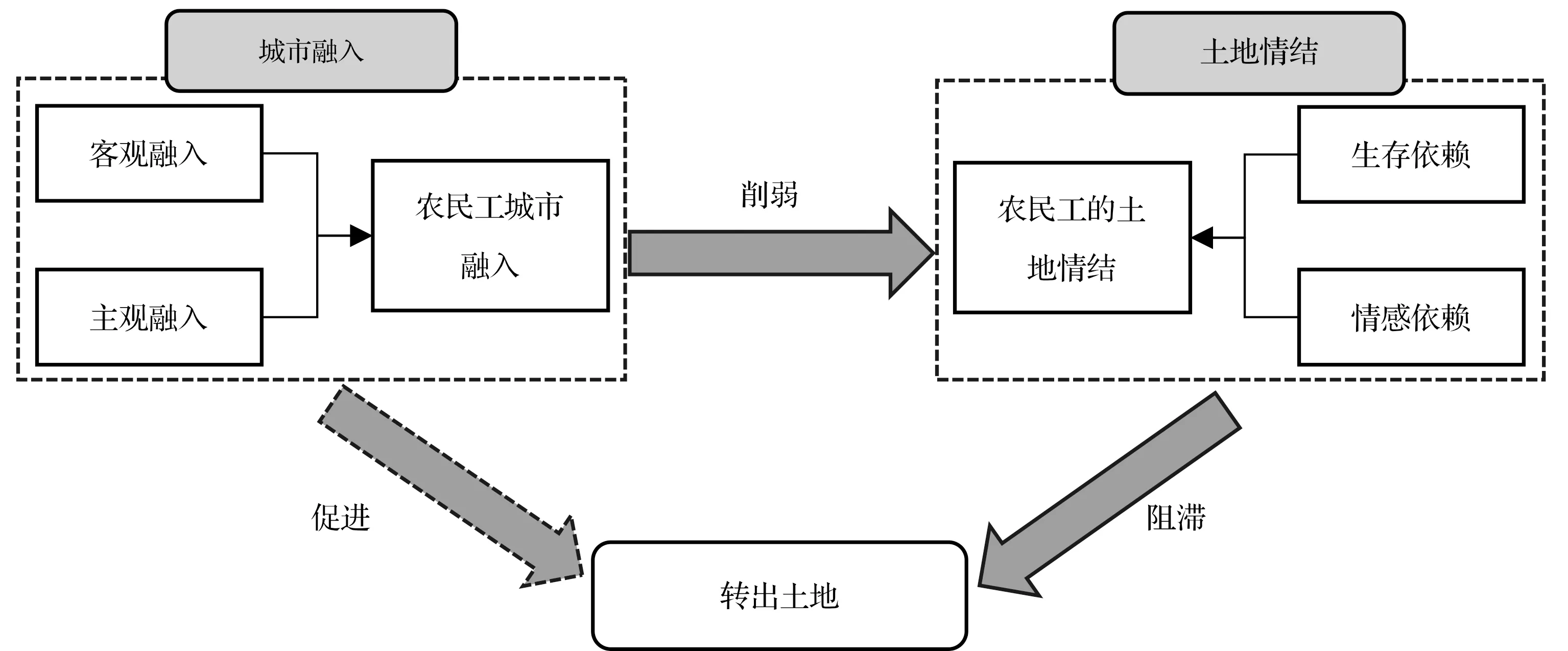

通过上述分析可知,土地情结在农民工城市融入对土地转出的影响中起着中介作用。如图1所示,农户对土地具有生存依赖与情感依赖[11],由此形成了强烈而浓厚的土地情结。而农民工城市融入包括客观上的物质融入和主观上的心理融入,能够为“粘”在土地上的农民提供生存替代和情感替代,推动其在城市安身立命,从而促进农村承包地的流转。具体来看,农民工城市融入削弱土地情结的机理可能存在四条路径:第一,客观城市融入削弱土地生存依赖。因为稳定的非农就业将降低农民对农业收入的依赖,同时城镇社会保障也对土地保障具有显著的替代效应。第二,客观城市融入削弱土地情感依赖。如果农民工能够在城市具有稳定的就业、买房定居且积累适当的社会关系,则其对土地的情感也将随着对土地生存依赖的减弱而减弱。第三,主观城市融入削弱土地生存依赖。主观上与城市文化、城市生活的接轨,将可能促使农民工主动选择放弃农村的物质资源,转而在城市打拼。第四,主观城市融入削弱土地情感依赖。在思想上融入城市,势必会弱化对农村社会关系和社会文化的依赖,对土地的情感也将渐趋消散。据此提出如下研究假说。

图1 土地情结视角下农民工城市融入对土地流转的影响

假说Ⅱ:客观城市融入能够削弱土地情结的客观来源,即降低对土地的生存依赖。

假说Ⅲ:客观城市融入能够削弱土地情结的主观来源,即弱化对土地的情感依赖。

假说Ⅳ:主观城市融入能够削弱土地情结的客观来源,即降低对土地的生存依赖。

假说Ⅴ:主观城市融入能够削弱土地情结的主观来源,即降低对土地的情感依赖。

二、数据来源与模型构建

1.数据来源

为了验证研究假说,选取2017年中国流动人口动态监测调查数据(China migrants dynamic survey,CMDS)①实证分析。参考《2019年农民工监测调查报告》思路,将农民工定义为户口在农村且拥有承包地,在外地从业6个月及以上的劳动者。数据清理步骤:一是剔除非农业户口的样本;二是将年龄限定在15~65岁;三是删除外出时间不足6个月的样本;四是删除没有工作且不找工作的样本;五是清理掉没有承包地的样本。最后共得到56 368个样本。使用Stata16.0进行数据处理和分析。

2.变量选择

(1)被解释变量。研究的被解释变量是农民工家庭的土地转出状况,同时考虑正式流转与非正式流转方式,将其设置为虚拟变量,如果“承包地由亲朋代耕,或转租给私人、村集体、企业”,则赋值为1,否则赋值为0。

(2)核心解释变量

农民工城市融入。借鉴卢海阳等[24]、郭庆然等[25]考察农民工城市融入的维度,从经济融入、居住融入、子女教育融入、身份融入、社会融入五个方面进行衡量,其中经济融入、居住融入与子女教育融入为客观物质条件的融入,身份融入与社会融入为主观心理的融入。

经济融入。将CMDS数据与424个地级市(区、县)的城镇居民人均可支配收入相匹配,使用“上个月工资收入或纯收入是否高于所在地市城镇居民人均可支配收入的两倍”来衡量经济融入,对于农民工而言,融入城市存在潜在的经济社会门槛,如果只达到城镇人均收入水平则跨越融入门槛的可能性较低。地级市(区、县)的城镇居民人均可支配收入数据来自各省2018年的《统计年鉴》(包括新疆生产建设兵团、黑龙江垦区),其中北京、天津、河北、云南、甘肃的数据分别来自《北京区域统计年鉴》《天津调查年鉴》《河北经济年鉴》《云南调查年鉴》《甘肃发展年鉴》。

居住融入。住房问题是农民工融入城市过程中面临的最大“拦路虎”,高企的房价需要耗费一代人甚至几代人的心血。依据“您现住房属于下列何种性质”来衡量农民工的城市融入水平,如果为自购商品房、自购保障性住房、自购小产权住房或自建房,则赋值为1,其他情况赋值为0。

子女教育融入。子女教育是农民工最为关注的问题,根据“目前在本地,子女上学有无问题”测度子女教育融入,如果有问题赋值为0,没有问题赋值为1。虽然这样测度子女教育融入水平较为粗糙,但仍在一定程度上反映真实的融入状况。

身份融入。李培林等[26]认为农民工的身份认同是其城市融入最关键的一环。根据问卷中“您是否同意‘我觉得我已经是本地人了’”这一问题生成农民工身份融入变量,完全不同意或不同意赋值为0,基本同意和完全同意赋值为1。

社会融入。农民工与城市居民间的交往活动反映了其积极构建城镇社会网络的状态[24]。本文使用问卷中“您业余时间在本地和谁来往最多(不包括顾客及其他亲属)”生成农民工社会融入变量,如果与各类同乡往来最为密切则赋值为0,否则赋值为1。

城市融入指数。确定农民工经济融入、居住融入、子女教育融入和身份融入、社会融入等指标的基础上,使用熵值法构建农民工城市融入综合指数、主观融入指数和客观融入指数。

(3)中介变量。土地情结为本研究的中介变量。借鉴相关文献,本文从主、客观两个范畴考量土地情结。客观方面为土地生存依赖,使用“土地收益占家庭收入的比重”来衡量,土地收益来自个人所有承包地的经营收入和转出部分的租金。主观方面为土地情感依赖,使用“按照老家风俗习惯办事的重要性”来衡量,表明了农民工对乡土文化的依恋性。

(4)控制变量。本文还选择了性别、年龄、受教育水平、婚姻、健康状况、是否参加城镇医疗保险等作为个体方面的控制变量,选择离家距离、同住规模、家人是否随迁、老家所处地理位置等作为家庭方面的控制变量。具体变量描述如表1所示。

表1 描述性统计

3.模型构建

(1)二值选择模型。由于土地转出状况是离散变量,本文假设模型的累计分布函数服从标准的正态分布,选择Probit模型进行整体估计,以使得被解释变量的估计值符合两点分布。模型如下:

LTi=α0+α1Ri+α2CVi+α3J+εi

(1)

式中:LTij为第i位农民工家庭承包地的转出情况,Ri表示第i位农民工的城市融入水平,CVi代表个体特征、家庭特征等控制变量。J为省份固定效应,控制地区之间的差异。εi为模型的随机扰动项。研究重点关注系数α1的符号及大小。

(2)中介效应模型。为探究土地情结在城市融入对土地转出影响中的作用,参考温忠麟等[27]的思路,构建如下中介模型:

Mi=β0+β1Ri+β2CVi+β3J+εi

(2)

LTi=θ0+θ1Ri+θ2Mi+θ3CVi+θ4J+εi

(3)

式(2)、式(3)与式(1)一起构成一个完整的中介效应检验模型。其中,Mi表示农民工的土地情结。θ2与β1的乘积是农民工城市融入水平通过土地情结影响土地流转的程度。

三、回归结果分析

1.基准回归

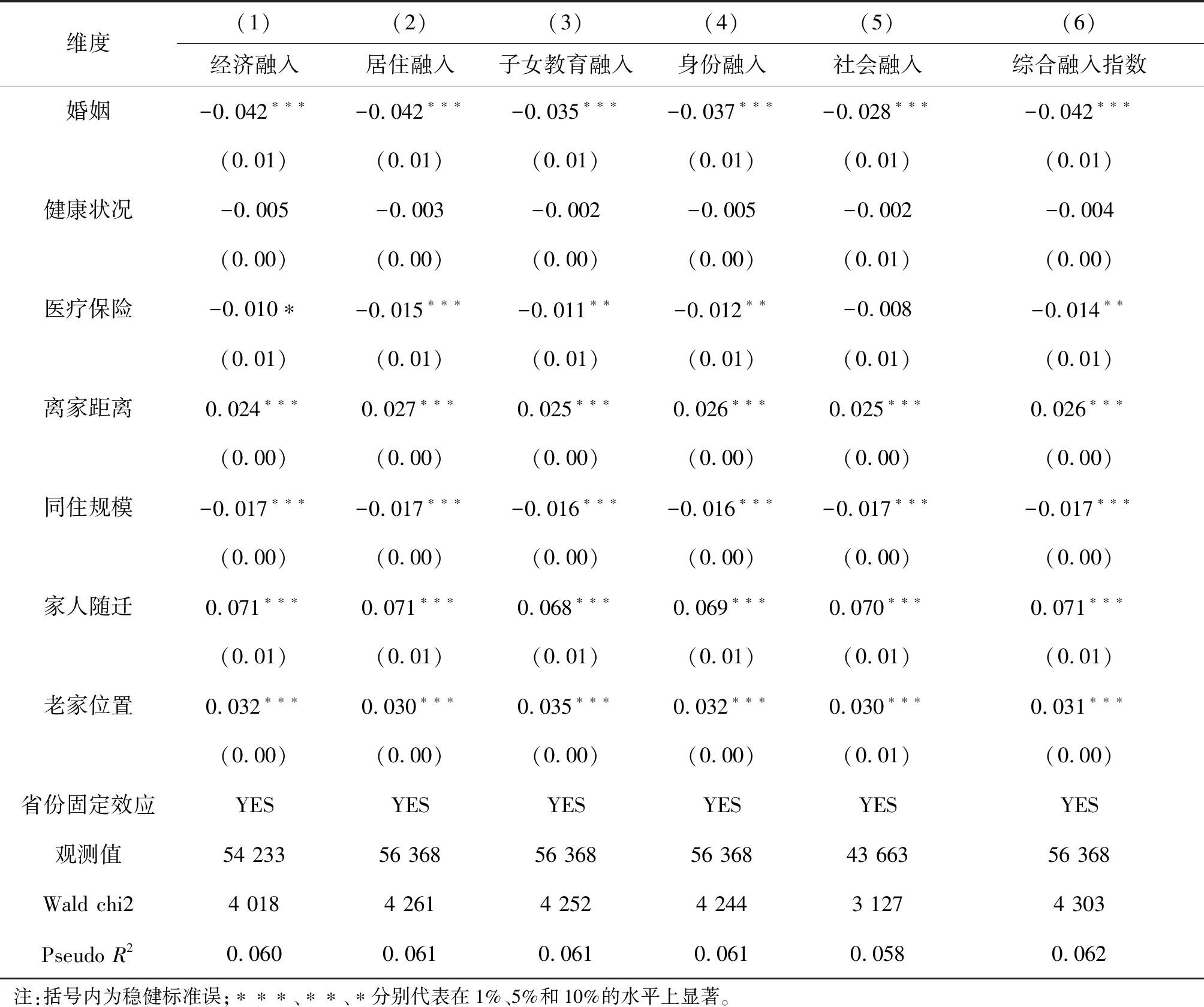

表2给出了农民工城市融入对土地转出的回归结果。需要特别指出,本文汇报的Probit估计结果均为平均边际效应,余文不再做特殊说明。从回归结果来看,伪R2为0.058~0.062,Wald统计量在3 127~4 303,系数的联合显著性较高。

表2 基准回归:Probit估计

首先来看城市融入的总体效应。第(6)列的估计结果表明,农民工城市融入水平提高一个标准差,农民工家庭的土地转出概率增加9.0%,研究假说Ⅰ是成立的。这说明,农民工家庭在城市范域的生计活动能够影响到在农村范域的资源配置决策,“人”的发展能够推动“地”的发展,城乡联动方能促进农业经营的规模化与专业化。

其次分析客观融入对土地转出的影响。第(1)列显示,经济融入使农民工流转承包地的可能性提高2.3%,其边际效应并不高,可能的原因在于,一方面单纯的非农收入增加并不能明显弱化土地的社会保障功能;另一方面当前土地转出租金普遍不高,流转与否对家庭当期收入的影响不大。第(2)列给出了居住融入的估计结果,在城市拥有自购或自建房的农民工流转农地的概率提高3.1%,为各维度融入水平的边际效应之最,这充分反映了住房问题是阻碍土地转出的关键因素。在城市住房交易价格高居不下的情况下,农民工被迫选择在边远郊区租房,造成了居住隔离,也导致农民工延长劳动时间以弥补房租损失[28],故而在城市缺乏有产权的住房导致农民工被牢牢地束缚在农村土地上。第(3)列给出了子女教育融入的回归结果,如果农民工子女在城市顺利入学,则其城市融入的概率提高2.0%。“再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育”,农民工即便自己吃苦也希望子女有较好的发展,然而在居住隔离及教育资源短缺的情况下,农民工子女在城教育无法较好融入,导致农民工家庭及子女始终处于“外来人”的尴尬境地之中[29]。

最后探讨主观融入对土地流转的影响。第(4)列呈现了身份融入的估计结果,从心理上认为自己已经是城市人,则土地流转的概率提高2.4%。事实上,城市居民“紧缩圈层”对自身的资源具有绝对的控制权,被污名化的农民工群体势必遭到城市居民的“集体排他”,甚至农民工也认为自己低人一等[30]。因此,这种心理上的身份认同是城市融入的高级阶段[24],通常也是较难实现的。第(5)列给出了社会融入的边际影响,当农民工更多地与非同乡形成社会联系时,土地流转的概率增加2.4%。对于农民工来说,社会关系上的融入同样也是较难实现的,即便物质条件达到城市定居门槛也很难改变血缘为主的家庭社会关系。

2.稳健性检验

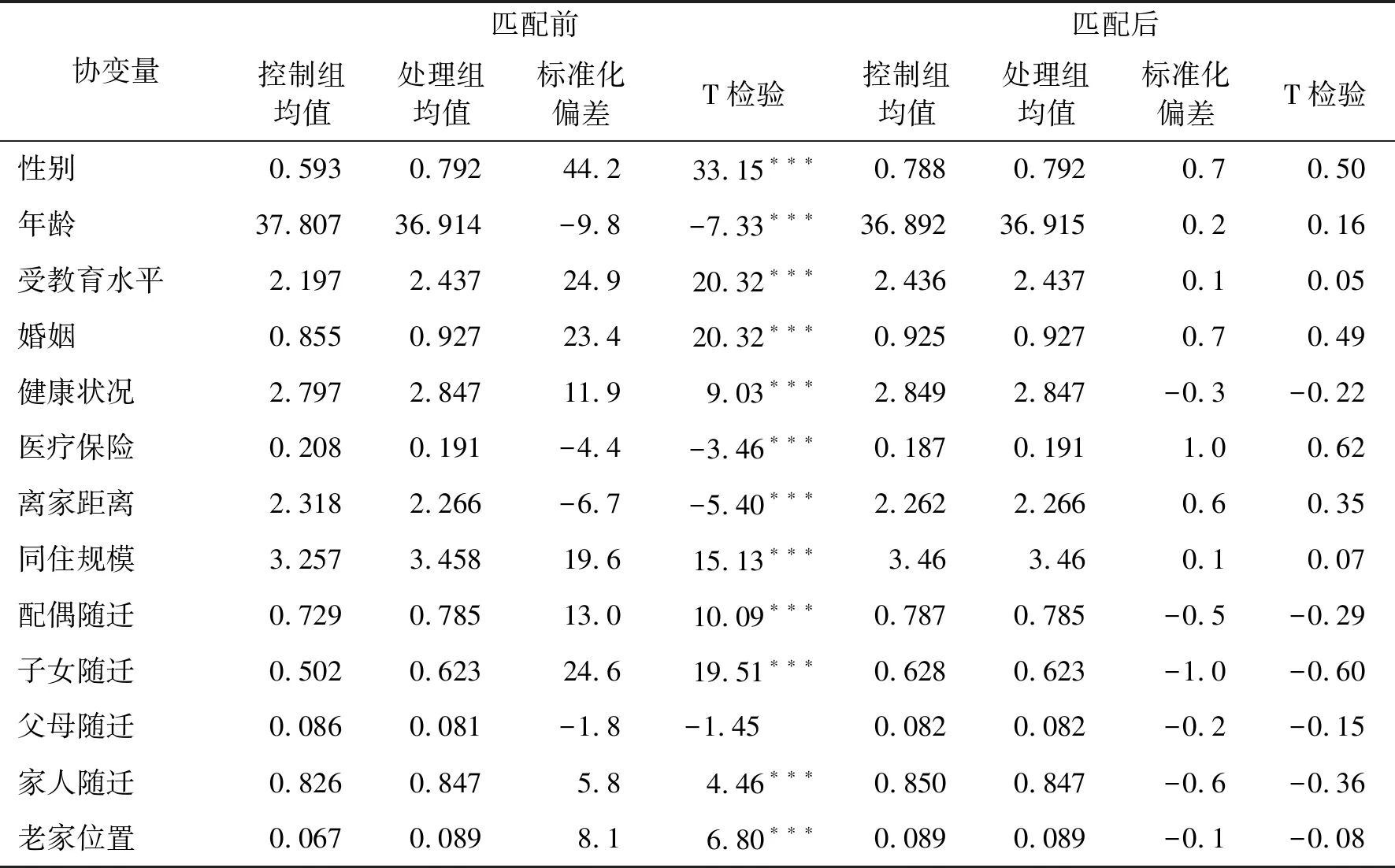

由于外出务工和流转土地均为农民工的个体或家庭决策,因此外出务工和流转土地便存在选择性偏差。本文使用倾向得分匹配法(PSM)克服样本的选择性偏差,进行稳健性检验。城市融入各维度指标恰为离散变量,因此将样本分为处理组和控制组,在消除样本间显著差异后计算平均处理效应,具体结果如表3所示。可以发现,使用不同方法得到的平均处理效应差异不大,且均在1%的水平上显著,这说明基准结果是稳健的。

表3 倾向得分匹配平均处理效应

由于共有25个匹配处理过程,难以全部呈现,这里仅展示农民工经济融入的卡尺匹配结果(表4)。匹配之后,所有协变量的标准化偏差小于1%,同时T检验的结果也显示,匹配后无法拒绝处理组和控制组没有系统差异的原假设。这说明匹配结果是较为成功的,佐证了倾向得分平均处理效应的可信性。

表4 经济融入卡尺匹配结果平衡性检验

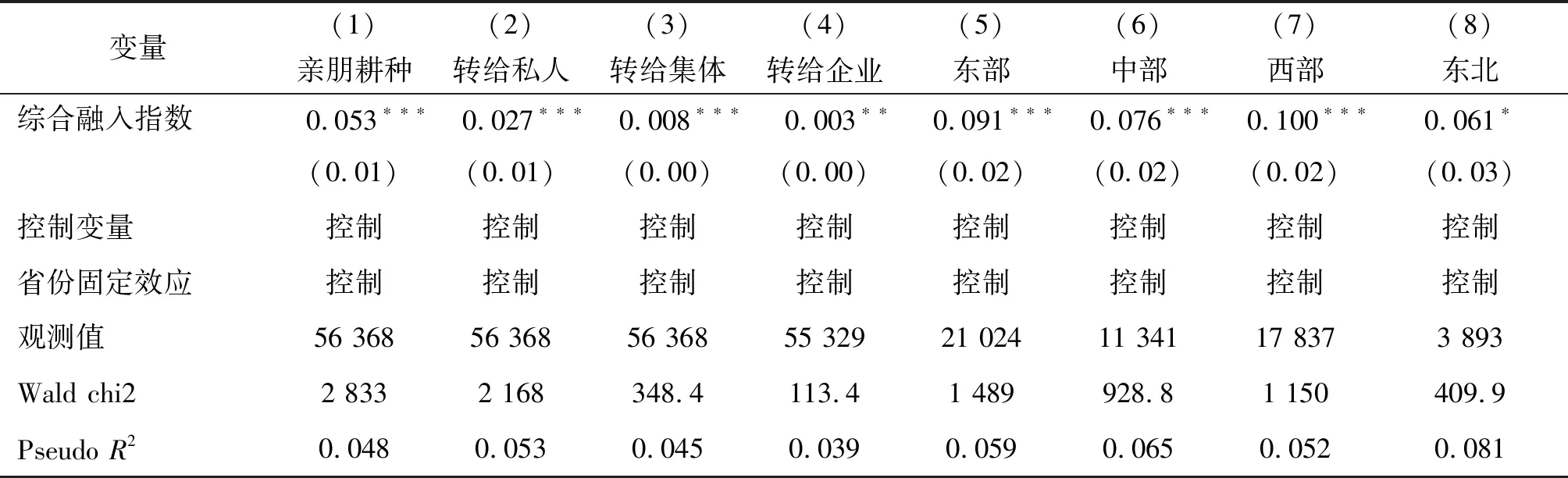

农民工城市融入综合指数是取值在0和1之间的连续变量,故无法使用匹配法进行稳健性检验。本文根据承包地流转方式和农民工居住地区两个维度进行稳健性检验。如表5所示,农民工城市融入水平对亲朋间的非正式流转和转租给私人、村集体、企业等正式流转均有显著影响,且影响效应在不同地区依然存在。这进一步证明了基准结果的稳健性。

表5 农民工城市融入对土地转出影响的稳健性检验

3.内生性处理

转出土地的农民工可能具有更强的工作能力、更深的城市身份认同[31],因此土地转出与城市融入之间存在潜在的反向因果问题,本文使用工具变量法进行处理。选取“同一个社区内其他农民工样本的平均融入水平”作为“城市融入”的工具变量,例如使用“同一个社区内其他农民工样本的平均居住融入水平”作为“居住融入”的工具变量。一方面,“同一个社区内其他农民工样本的平均融入水平”与样本农民工的城市融入水平是相关的,他们受到同样的城市环境和工作环境的影响,满足相关性假定;另一方面,“其他样本的平均融入水平”不受样本农民工家庭土地流转决策的影响,满足外生性假定。

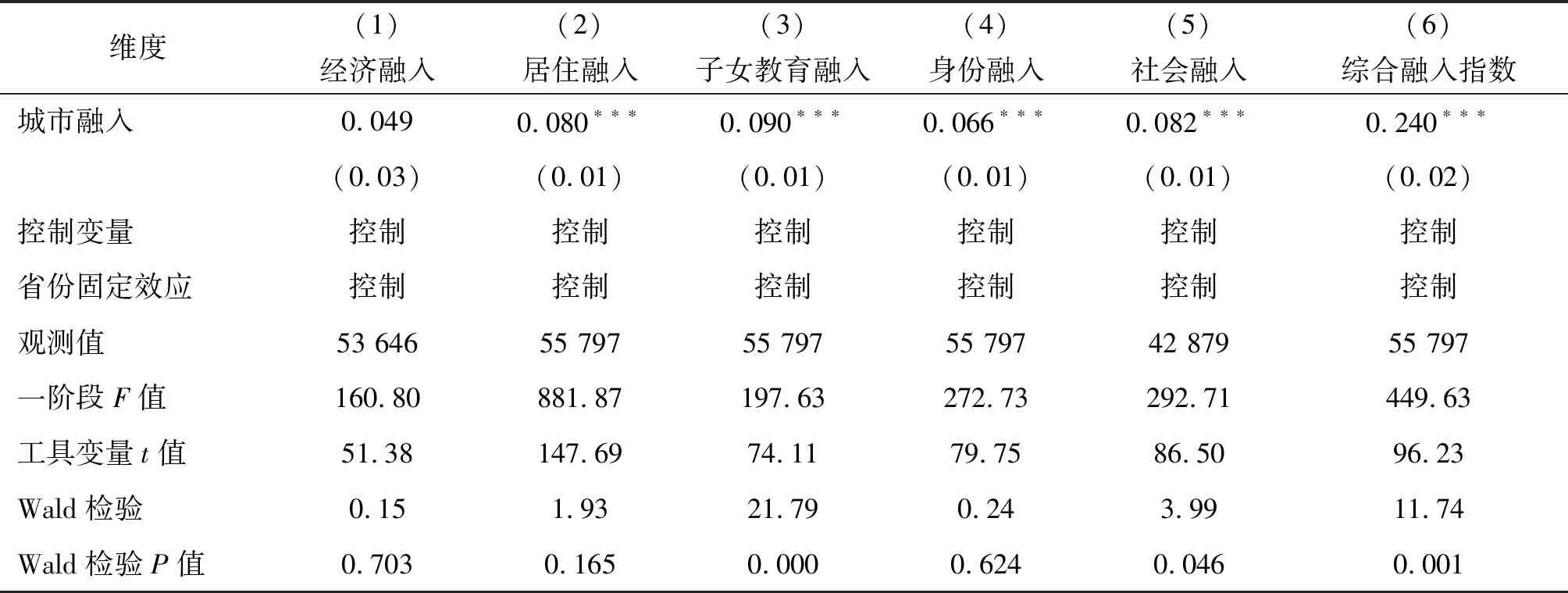

IV-Probit模型估计结果如表6所示。首先关注城市融入变量是否内生。Wald检验结果表明,经济融入、居住融入和身份融入均不能拒绝外生性的原假设,社会融入在5%的水平上存在内生性,子女教育融入和综合融入指数在1%的水平上存在内生性。其次观察是否存在弱工具变量问题。陈强[32]142认为第一阶段的F统计量超过10就可以认为工具变量是有效的。表6显示第一阶段的F统计量数值远远高于10,且工具变量的t值也很高,故而有充分理由相信不存在弱工具变量问题。最后分析工具变量回归结果。结合(3)(5)(6)列结果可以发现,在降低内生性的影响后,子女教育融入、社会融入和综合融入指数的边际效应大幅度提高。如综合融入指数在Probit和IV-Probit模型下估计结果分别为10.5%、28.5%。这说明如果不考虑反向因果问题,将低估农民工城市融入对土地转出的促进效应。

表6 内生性处理:工具变量法

4.影响机理分析

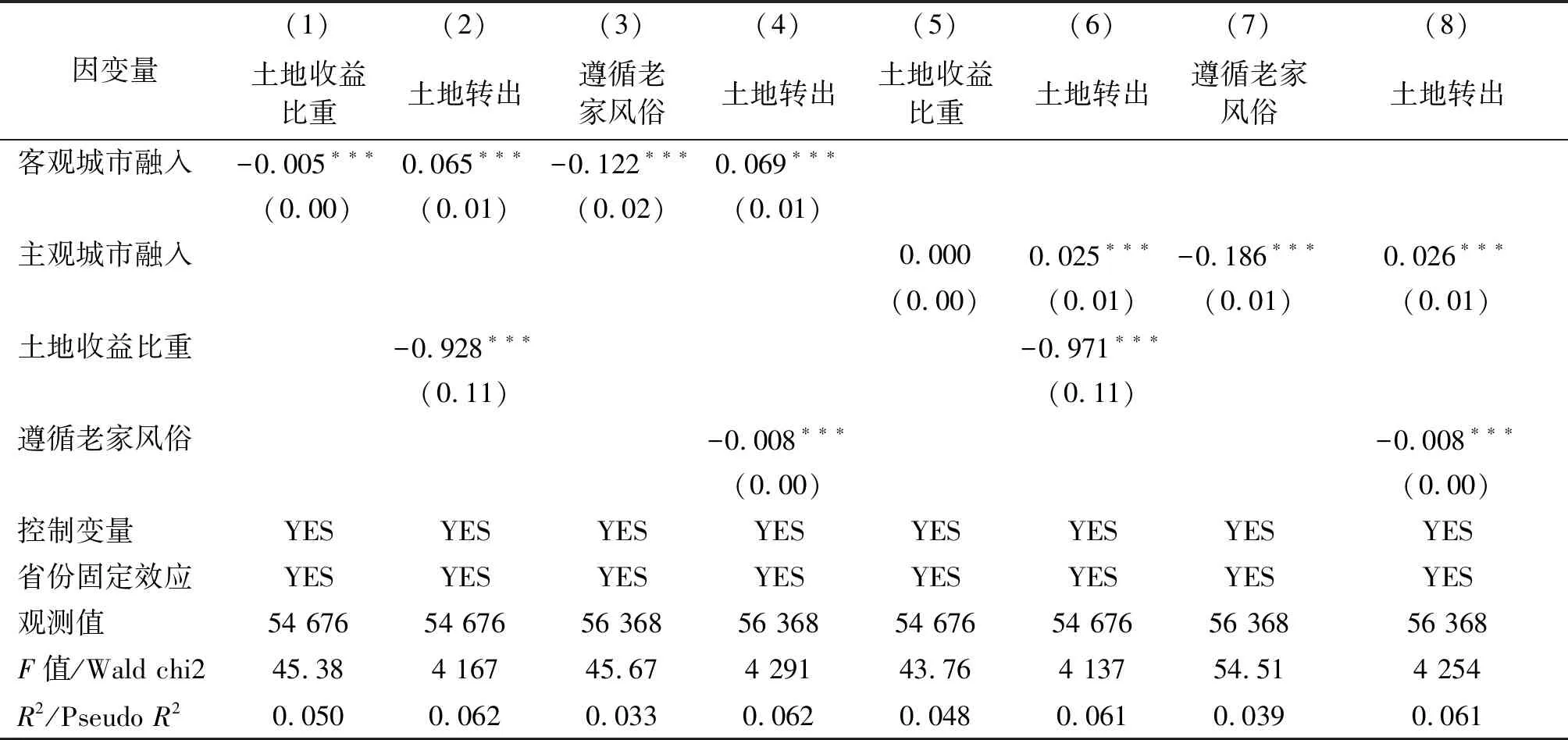

根据前文的文献梳理及研究假说,客观城市融入、主观城市融入均对土地情结有理论上的影响作用。本文使用中介模型进行检验。模型估计结果如表7所示。从(1)-(4)列可以发现,土地收益比重和遵循老家风俗均能够显著降低农民工转出土地的概率,客观城市融入能够降低土地收益占家庭收入的比重以及改变农民工对老家风俗习惯的认知,从而促进土地转出。因此假说Ⅱ和假说Ⅲ是成立的,客观城市融入能够削弱土地情结的客观来源和主观来源。(5)-(6)列显示,主观城市融入并不影响土地收益比重,假说Ⅳ不成立。其原因在于,农民工在主观心理上脱离乡土文化并不能改变其对土地经济的依赖,进城定居心有余而力不足。(7)-(8)列表明,主观城市融入能够显著改变农民工对农村风俗习惯的认知,进而激励农民工转出土地,假说Ⅴ是成立的。综合来看,稳定农民工城市就业、保障在城住房和子女受教育权益依然是当前的基本任务。一方面需要提高农民工在城市的物质获得和积累程度,另一方面要为农民工提供精神文化支撑,以更加包容的政策让农民工感到自己不是城市的外来者。

表7 农民工城市融入对土地情结的削弱:中介模型

四、结论与启示

本文从土地情结出发审视了农民工城市融入对土地转出的影响,提出了研究假说并利用2017年中国流动人口动态监测调查数据进行了实证分析。首先分析了城市融入对土地转出的影响:Probit模型估计结果显示,农民工各维度的城市融入均能有效促进土地转出,倾向得分匹配法和分组回归结果证明了基准回归的稳健性;IV-Probit模型结果说明,如果忽略因反向因果等造成的内生性问题,将低估城市融入对土地转出的影响效应。随后在土地情结视角下探讨了城市融入对土地转出的机理:经济、居住和子女教育等客观融入能够降低农民工对土地的生存依赖和情感依赖;身份融入和社会融入等主观融入能够通过降低农民工对土地的情感依赖,但无法促使其脱离土地经济。根据上述研究结论,得到如下启示。

第一,“人”动牵引“地”动,农业现代化不仅要着眼于乡村范域,更要关注城市范域的带动作用,需要通过城市发展带动乡村进步,单纯的就土地转出而谈土地转出是缺乏明显效果的。农民工在主、客观上融入城市,能够削弱农民工对土地的情感依赖和生存依赖,进而推动土地高效流转,为农业规模化现代化提供基础条件。因此需要不断完善农民工在城就业服务体系,为农民工创造和提供适合的劳动机会,推动农村劳动力进一步转移,同时要加强城市资源要素的扩散,建立城乡联动帮扶机制,促进城乡共建共享共富。

第二,推动农民工城市融入,需要兼顾客观融入与主观融入的各个维度,并把促进农民工客观融入放在首要位置。单纯的社会关系和思想观念的转变并不能有效降低农民工对土地经济的依赖。因此需要强调给予农民工平等的国民待遇,尤其是要让农民工享受均等化的城市公共服务。例如住房、子女教育等关系到家庭稳定和发展的公共服务最为重要,如果缺乏相匹配的社会福利,农民工丧失劳动能力后将被迫返乡。故而需要形成农民工进城“一揽子”福利政策,促进农民工及其子女在城市能够“学有所教,劳有所得,病有所医,老有所养,住有所居”,让农民工能够通过自己的努力有尊严地在城市生活下去。