从界画的斜角设计看宋元时期建筑制图特征

喻梦哲,李 超,陈斯亮

(1.西安建筑科技大学 建筑学院,陕西 西安 710055;2.东南大学 建筑设计研究院,江苏 南京211189;3.长安大学 建筑学院,陕西 西安 710061)

《辞海》对界画的定义是“中国画画科之一,指以宫室、楼台、屋宇等建筑物为题材,而用界笔直尺画线的绘画”,由于描摹的对象都出自人工,为了准确再现其几何形态,画家需借助工具作图,画种既因之得名①,画法理趣也自成一体,与诸科判然相别②。

或可认为,正是对营造工法的专业认识构筑起界画创作的技术门槛,擅此道者往往兼有匠作之能,故南宋多有“供职于工部,或隶籍于工部下辖之将作监、修内司、文思院等工艺匠作诸子局,或权发甲库、车辂院祗应、提辖官、提举官”经历的非御前画师[1]2,即画师与匠师存在一定程度的身份重叠。

因此,通过图示分析探究界画中蕴藏的传统营造智慧是可能的,但正如《宣和画谱》“宫室叙论”所言,界画创作“虽一点一笔,必求诸绳矩,比他画为难工”,能如郭忠恕般熟练掌握几何作图方法与建筑设计规律,因而“游规矩准绳之内,而不为所窘”者,实是寥若晨星。唐柳宗元在《梓人传》中描画了一幅智珠在握的哲匠形象,杨都料“盈尺而曲尽其制,计其毫厘而构大厦”的背后,应蕴藏着时人利用“寻、引、规、矩、绳、墨”等工具,操控“方、圆、欹、斜、羡、陊”等图形③,运笔成风“画宫于堵”的事实④,这种图上作业的绝技早已湮灭在历史尘埃之下(“平格法”或许提供了一种晚期证据),唯有借助兼具“图”“画”二元属性的界画才能窥得只鳞片爪。

一、界画的网格控制与景深营构

近年来,建筑史界对于界画的研究成果日益丰富,学者们借之考据两宋建筑中的存疑构件及其用法[2-3],深究版本真伪、创作意图与图像变形方式[4-5],图绘规律无疑为这类问题的解决提供了重要线索。

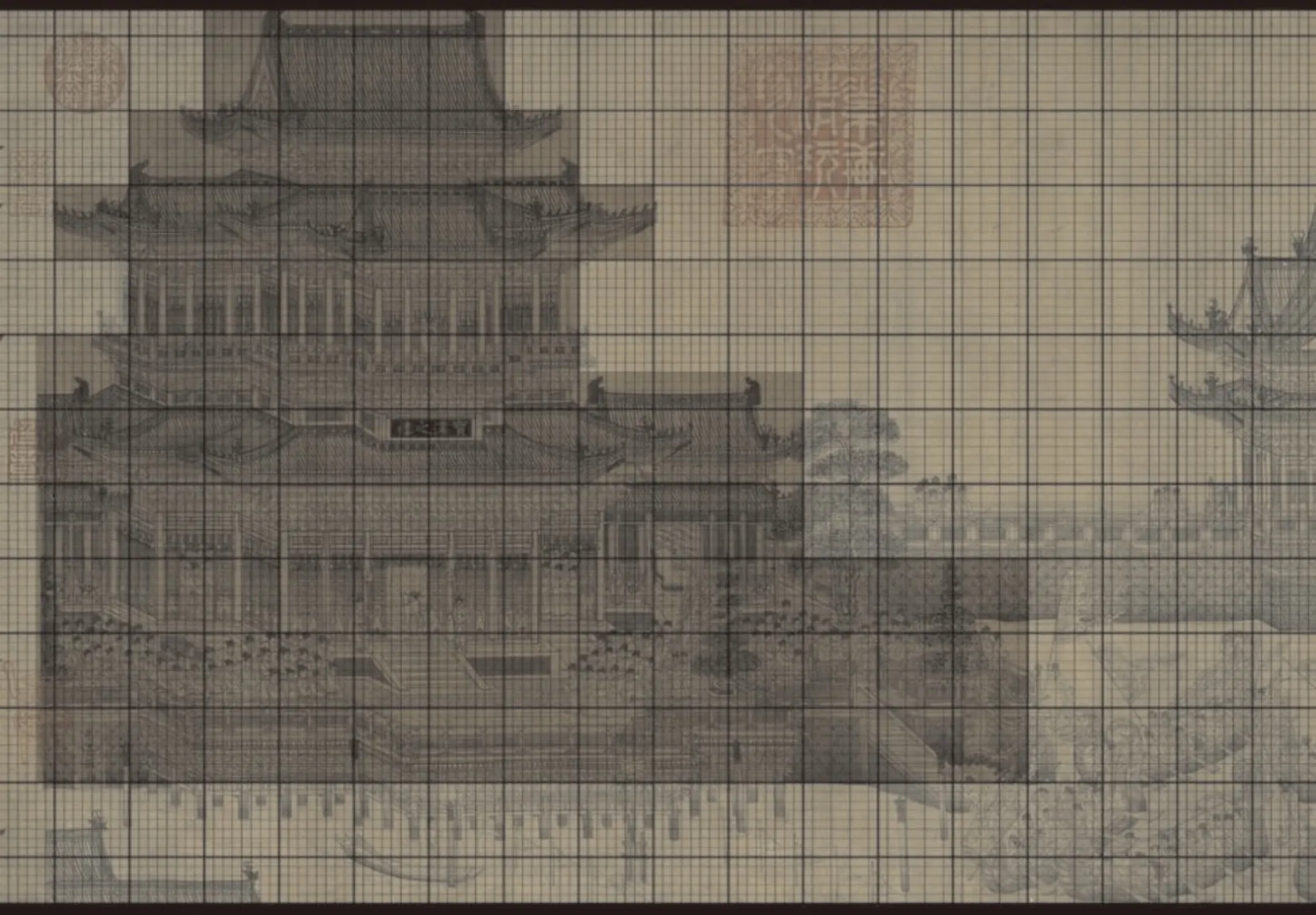

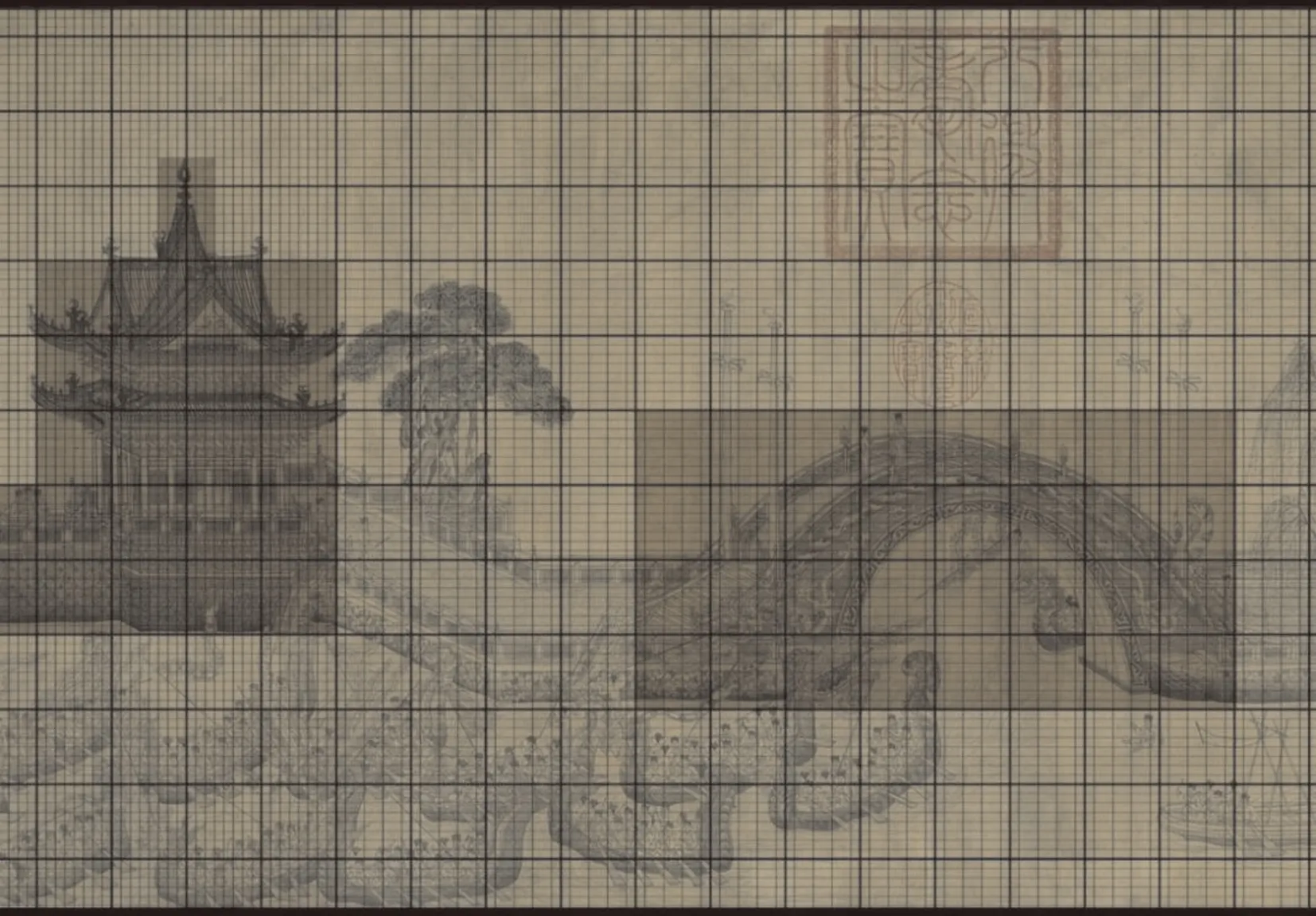

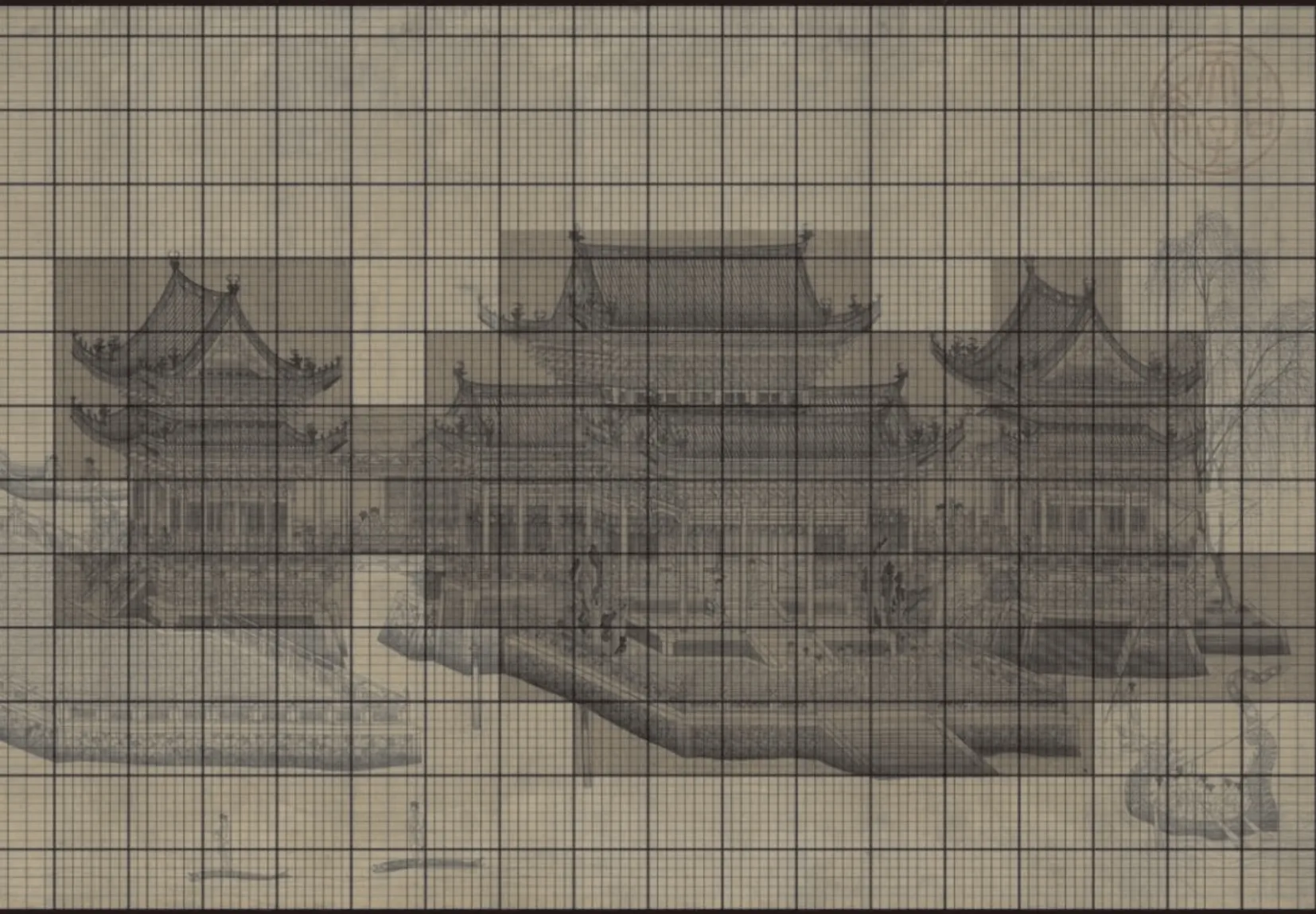

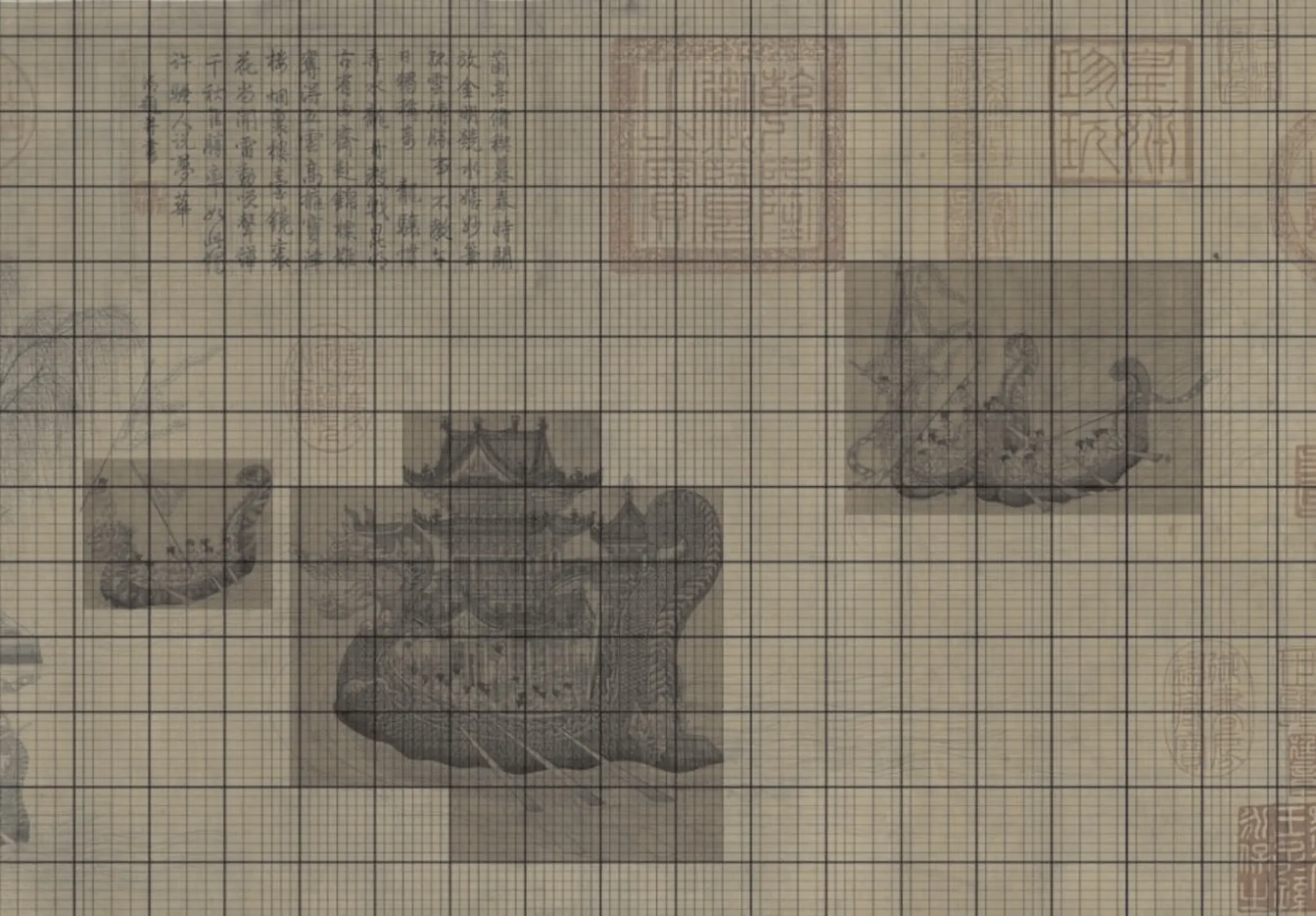

界画的一个显著特点在于建筑形象中正、侧面表达方式的分化(前者重在以严格比例控制物形来符合“图学”规范,后者则灵活运用平行投影或透视法形成景深[6],将正面二维图像三维化后求得“画意”),两者虽受同一网格系统的支配,施用的辅助线方法却有所区别。作图可知,“界画常用的空间表达模式(正投影、中心透视、轴测)受到构造网格的调控,作为基础的网格单元则由铺作材栔组合形成,因此建筑形象(间广、柱高、朵当、椽长等)可被同一标准度量,比例关系亦可被简洁表示”[7]。举元王振鹏《龙池竞渡》图为例⑤,以画面左侧宝津楼的单材广为竖向模度、以柱宽为横向模度形成的单元网格可精确控制楼体正面绝大多数主要特征点⑥,而将此网格右移后,发现竟能同样框定攒尖小亭、水心五殿甚至大龙船上楼台。长卷中的诸处殿宇共用一套网格而罔顾材等差异(图1-图4),这当然不合实情,但却便于绘图折算。至于受到“压缩”的侧面,在套用网格时存在两种应对手段:一是“减格数”,二是“变格距”。目前来看似以前者为主。

图1 《龙池竞渡》图宝津楼部分受网格控制情况

图2 《龙池竞渡》图虹桥与攒尖小亭受网格控制情况

图3 《龙池竞渡》图水心五殿受网格控制情况

图4 《龙池竞渡》图龙舟部分受网格控制情况

值得注意的是,在《龙池竞渡》图一类的群组形象中,不同单体间正、侧面单元(如朵当)的格数折减方式虽未必存在规律(如攒尖亭为21∶7,水心殿北侧配殿则扩为17∶8),但侧面斜角却经过刻意选择和省并(仅22.5°和25°两种),这促使我们思索斜面的操作逻辑——这些线组依据何种原则决定?斜线段间又是否按比例定长?消失面是随手框定还是计算求得?对界画中潜藏“理性”要素(如特定斜角)的抽简与证实,对建筑各特征点间或群组之间空间结构的定位与赋形(表现为辅助线控制),为我们提供了复原绘图步骤、辨识制图方法的间接证据。因此,需围绕建筑侧面斜角探索界画创作中的工具理性问题。

二、界画中的斜角设计

圆形构图的扇面是界画中最为常见的画式,其元素简单、构图集中、向心性强[8]29-37,斜线大多成组汇聚,规律突出,因此最宜于观察比对。

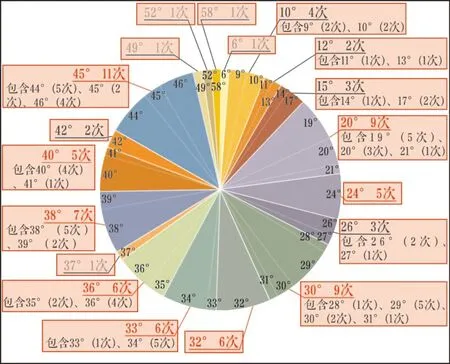

搜得符合条件的团扇29幅,量取其斜线角度后可知:①单幅作品中普遍存在两到三种斜角,且相差不大;②角度均控制在60°以内;③几种常见值的来源分作两类,一是等分角(如24°及由之衍生的6°、12°,40°和从属其下的10°、20°,30°及散布其旁的32°、31°、29°,以及36°、45°等),二是源于简比勾股的特殊角(如26°接近勾3股4弦5三角形内角53.1°的对分角,33°接近勾5股12弦13三角形内角67.4°的对分角,38°接近勾3股4弦5三角形中的内角36.9°),两种角度均便于绘制(图5)。

图5 采集案例的斜面角统计

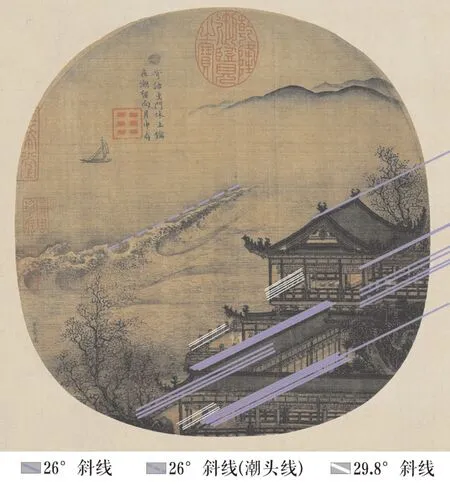

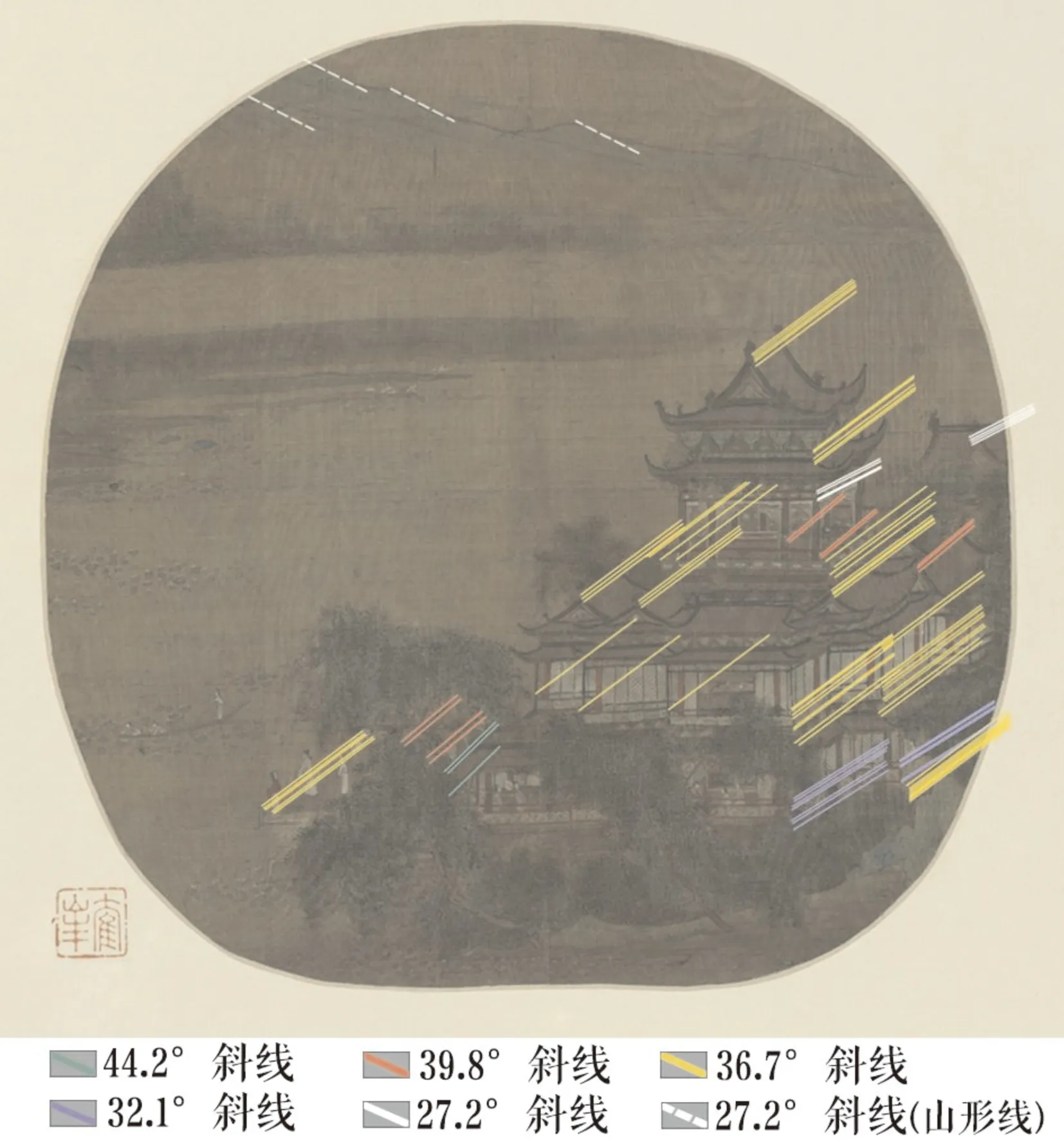

此外,发现界画中山川云树的轮廓走势也不同程度地受到建筑斜线控制,如宋李嵩《月夜看潮》图中的潮头线与建筑群侧面、《神品图》中的山形线与建筑主要控制线均呈同一斜角(图6、图7)。自然要素本应随机生成,高下起伏本不该与建筑趋同,此类“反常”现象恰证实了存在预置平行斜线以防物形失准的做法,以致画家添补景物时仍下意识地受其影响。

图6 《月夜看潮》辅助线分析

图7 《神品图》辅助线分析

了解斜线控制的事实之后,更需定量考察其倾侧程度。包括特殊角度是如何选择的,推测的生成方式能否获得数学史实的支撑,析得的作图方法(辅助线系统)能否等效运用于建筑设计(定侧样)工作。

实际上,圆心角概念在传统的工程领域比较晚熟,一种可能的替代操作是割圆术,如元赵友钦在《革象新书》中提到的⑦,此类从四等分线中衍出的特定角在界画中较为常见,另有若干难于操作的角度则与特殊勾股相关,举24°为例,若视之为十五等分圆,则操作相当繁难——按民间口诀“九五顶五九,八五分两边”虽可快速绘得近似正五边形,却无法用尺规继续三等分72°角,反之虽可先三等分圆再继续五等分每段弧长,但过程过于曲折⑧。因此,某些特殊角也可能是将按简洁勾股比制作的木块卡塞在矩尺间来快速绘得的——《营造法式》画正八边形时使用的勾5股12弦13三角形的较小锐角正是23°,24°完全有可能自其衍得。

既然画中斜线角度大多能用传统工具便捷实现,也就有理由相信其生成并非偶然,这种利用等分角(赋予图像理性的“走势”)配合多个圆形(将人、物、景的特征点凝于同段圆弧)的辅助线方法使得主要物形轮廓能被统辖在一个有序运动的轨迹之上,轨迹本身虽不可见,却能被完型心理感知,使得画面和谐。当然,画式的不同必然导致观法各异,人们或仰瞻静观,或展卷驰目,相应的辅助线定斜方式也就各有特点:如团扇向心性强,宜用同心圆配合放射线控制;长卷在展握间随看随收,宜以方格网打底、分段绘圆来汇聚视线;在立轴、屏风乃至壁画中则按上下段分出院落,各组建筑之外接圆彼此切合……最终都能形成某种内隐秩序。

三、界画中的斜向辅助线控制方法

所选的29例团扇中,有三种利用斜线控制构图的方式:①同心圆等分角控制;②单向平行斜线组控制;③双向菱形斜网格控制。

第一类辅助线法与“一角半边”式构图适配,用较严格的尺规作图控制底稿,以特征点(如台基拐角、望柱端头)或主要人物(头面、胸口)为圆心,将画中大量标识点统括于多个同心圆上,典型例子有宋刘宗古的《瑶台步月》。该图视觉焦点突出,主要以三种角度(40.3°、46.4°、51.5°)控制景深面,推测作图顺序如下:(1)连接勾阑两角的望柱形成近似等腰直角三角形,连接上角点与底边中点(栏板分界处),将上角均分成21.2°与22.4°(接近十六等分圆心角22.5°);(2)以三角形竖边为轴镜像出白色斜线,夹角为46.4°(近似八等分圆心角45°),该斜线与铺地方砖右向的勾缝线完全平行,而与40.3°的左向勾缝线近似垂直;(3)51.5°线控制了案几与垂带石斜角(应视作七倍的四十八等分圆心角即52.5°);(4)以上端望柱头为圆心,令正、侧面栏板的直边与斜边等长,以栏板倍数为半径作同心圆,将其余诸要素端点(如案脚、平坐枓栱底心、台阶角点之类)安置于不同圆上(每圆上有2~5处特征点,当非偶然),形成易于感知的视觉秩序(图8)。

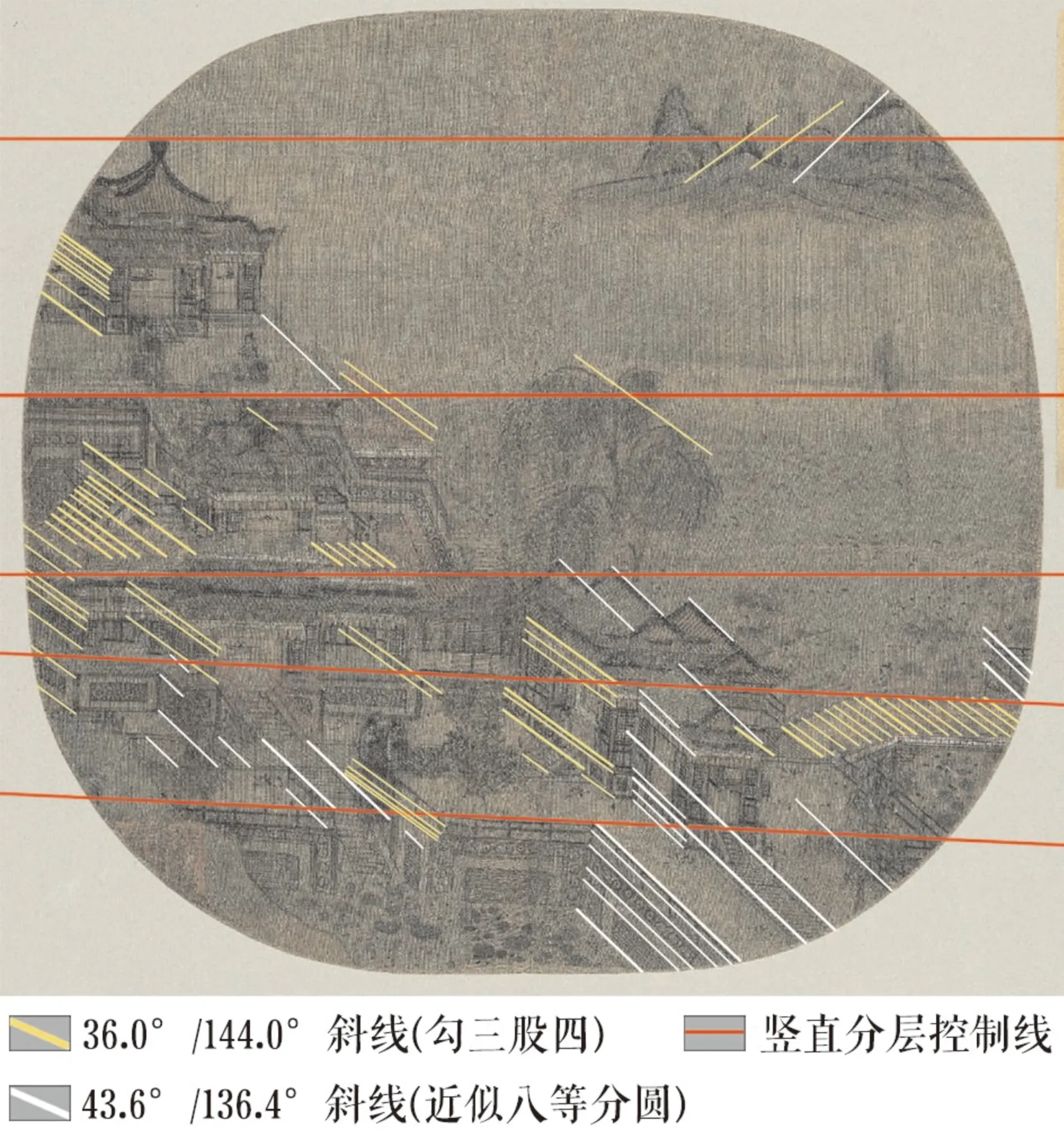

第二类适于表现复杂群组,斜线段更多地控制着建筑的整体走势(如正脊),而不甚着意于铺作等细部,实例如《月夜看潮》《江山殿阁》等皆然。以后者论,因其视点高远而视域广大,故需对整个幅面水平分层,各自采用不同斜角后可造成体块间上下错动之势,营造出层层推远之感。画中主要使用了36°和43.6°两种斜线,前者应是十等分圆心角或勾3股4弦5三角形中锐角(36.9°)的近似表达,后者接近45°即八等分圆心角。两者配合,以45°线控制画面整体走势,而普遍窄短的36°线则用来限定建筑体块,两种线按纵轴镜像后甚至控制了画面中上方的树形与山势(图9)。

图9 《江山殿阁》图辅助线法分析

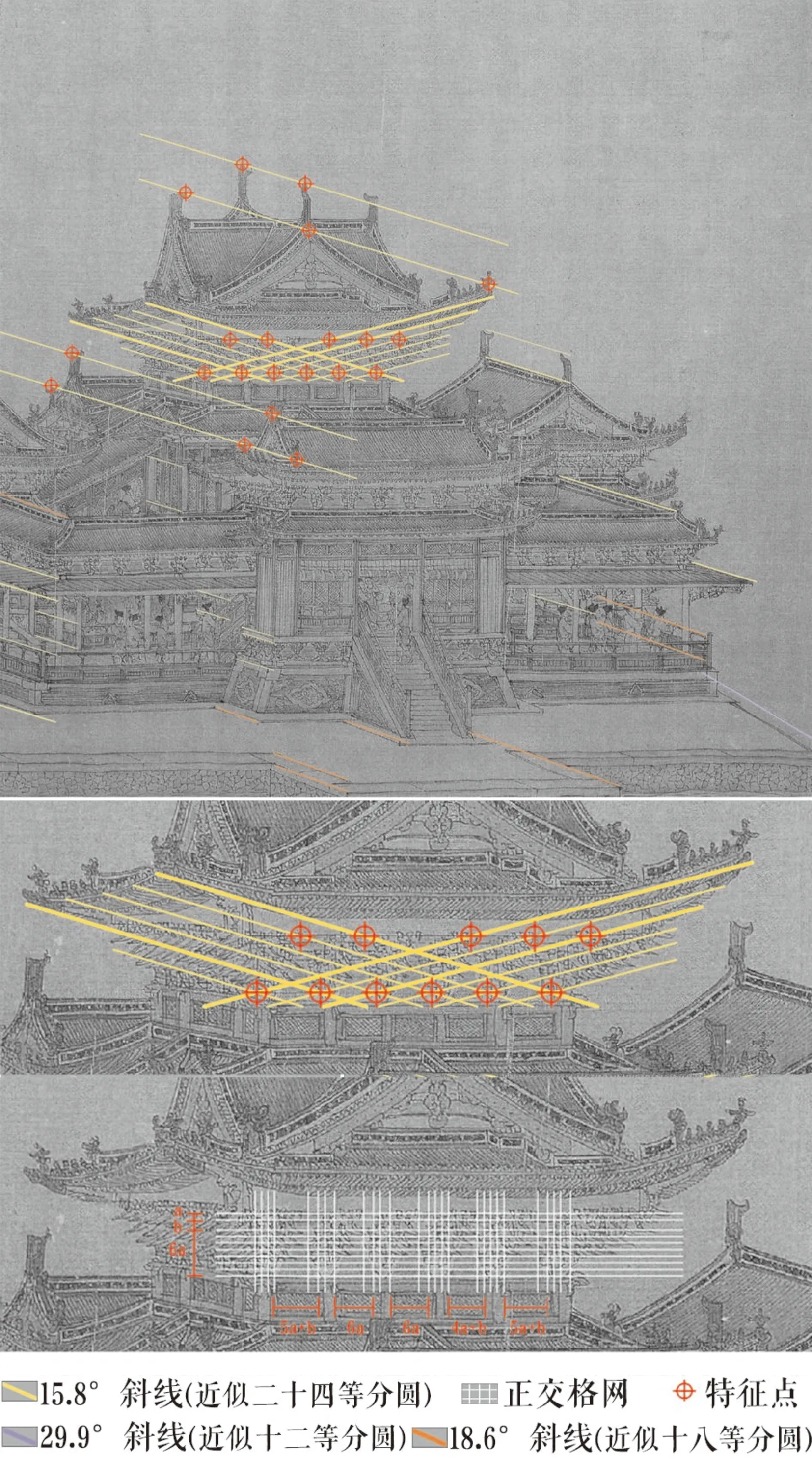

第三类最为复杂,用于精细控制铺作分层与屋面曲势,贯彻程度按建筑在画幅所占比例有所区别,如宋李嵩《水殿招凉》图中的斜格网可控制从枓栱到桥、亭、闸口等多类对象,而在《焚香祝圣》图中则只能控制殿屋铺作自身,与他物无涉。

《水殿招凉》图中出现了多个角度,为突出正面,夹角普遍较小,计有34°(近似十等分圆)、29.7°(近似十二等分圆)、24.5°(近似十五等分圆)、15.8°(近似二十四等分圆)和19.1°(近似十八等分圆)五种。画中右侧的廊桥屋脊线向左上延伸后恰穿过十字歇山小三间主殿的翼角与脊兽,廓定了主殿位置与消失线走向,这条连线应是经过刻意设计的。尝试将34°线镜像为菱形网格后平移至铺作层,发现格网交点可精确覆盖枓栱关键节点(以红圈标示),19.1°线则主要控制地面斜深与人物向背。两种斜线间微弱的夹角造成了一定的视觉张力,用于放宽或收窄空间(图10)。

菱形网格可灵活调节和快速定位相邻且彼此遮蔽的多组铺作轮廓,通过在同类构件的特征点间形成等距平行线来规范枓栱中的复杂线条,使其繁而不乱。正交网格虽可达成同等效果,但因本身过于细密,受团扇尺幅限制较难操作,且铺作下昂出跳后本就构成斜向的菱形边廓,在诸如宋李嵩《朝回环佩》图中,它还间接控制了进深方向的消失线,即利用菱形网格把表达枓栱物形的斜线与框定建筑深度的控制线统合起来,便于从中快捷识别和把握关键特征点。

仍举《朝回环佩》图为例,其中的三种主要斜角分别近似15°、20°和30°,水心殿铺作部分可用a、b两种模数(分别对应单、足材广)组成正交网格(b=1.5a),脱离枓、栱实物控制的朵当也能被a、b的组合近似表达(单元格边缘最终都能卡在栌枓边线上)。以正、侧面交汇处的转角铺作坐枓耳部左下角为基点,镜像斜向控制线(15.8°线)后形成菱形网格,发现自各组栌枓上引出的斜线均穿过相邻第三朵枓栱的令栱(但斜线与各组铺作的交点自左至右逐渐向右偏转,从令栱左端移到中点处),这套用于建立组件间关联性的菱形网格与控制单组铺作的正交网格彼此协同后基本控制了不同铺作的边界。

传统建筑中存在大量非正交元素(如翼角起翘与檐口、屋脊曲线之类),这些部分需要彼此呼应以令轮廓“曲势圜和”,同时正、侧面间大量夹角、下昂斜角使得斜线种属芜杂,也亟待化简。宋李嵩的应对方式十分直接:他将正交网格中卡住栌枓位置的主要线段斜向折展,平移后形成菱形网格(起点在左侧角柱处,越往两侧形变越剧烈,逐渐过渡成平行四边形)。这套网格具有两重意义:微观上和正交网格协同控制了铺作的重要端点,并为下昂等构件提供了定斜依据;宏观上决定着檐口抬升趋势和消失线走向。虽然菱形网格提供的斜角并非真实投影的结果,但却足够简洁,也足以建构起视觉秩序,它体现了画师化繁为简、利用既有正交格网赋值(角度)变形后产生新辅助线的能力,是对第五立面(屋面)中不可言说的“势”的把握和再现(图11)。

图11 《朝回环佩》图辅助线法分析

四、结 论

如前所述,界画中充斥着各种完型倾向,可说是受特定辅助线法制约、在合适工具下按一定步骤和原则实现的,具备了工程制图的若干性质,与“画宫于堵”的侧样设计深度关联(匠师与画师的数学与图学认识趋同)。由于缺乏中古时期的图纸而传世界画众多,就更应重视后者作为哲匠设计方法旁证的价值——若瞬时性的绘制过程能够借由数、形间的结合被复原,那么考察这套方法在唐宋遗构中是否同样适用,便足以提供一个揭示中古社会营造“本法”的有利契机。

在整套画法中,尤应关注两方面的问题:一是网格法的贯彻程度与变奏途径,二是投影法蕴藏的工具理性。前者反映了画师对于线条“合于构造逻辑”的认识,即绘画是按照房屋的真实比例关系再现的,它的最小网格单元与建筑中的材栔模数一致,需变通时亦参考真实份数关系寻找近似格数模拟,且整个正交网格可借助特定斜角异变为菱形网格,用于快捷定位屋宇形象中的曲线与曲面。后者则代表观者对于画面“合视觉经验”的认识,即如何将理性的网格法包装成感性的投影形式。由于在大量实例中连接特征点得出的辅助线系统确实可给出合乎历史(几何知识与量绘工具)的解释,这就意味着斜角要素是经过着意选择的(正如文艺复兴之后光学的发展使得透视画法成为一门“科学”),界画中展现出的精密性与其描绘对象的工程属性是密不可分的,画师绘制宫观台榭时依赖的正是匠师“定侧样”时的知识系统。

因此,对于界画创作过程的科学求证,某种程度上也就等同于对传统设计(作图)方法的复原,是沟通技术史、观念史和美术史的重要津梁,这正是撰写本文的意义所在。