基于GPS数据的桂林漓江风景名胜区游客时空行为研究*

桑瑾涵 刘滨谊 郑文俊

桂林市从1973年起发展旅游业,接待游客人数逐年增加,其中漓江旅游路线承载的游客量最大[1]。漓江风景名胜区具有丰富的风景资源,包括类型多样的天景天象、分布广泛的岩溶景观、河流风景、田园风光、文物古迹等,格外受游客青睐。但游客数量的激增导致了旅游环境恶化,漓江风景区出现了水质污染、游船噪声污染、环境保护不足等问题,其环境承载力接近轻度超载状态[2]。因此,探析游客时空行为特征和其背后的制约因素,对漓江风景区的旅游空间优化和生态旅游发展具有急迫需求。

研究游客空间行为特征的传统方法多为调查问卷、行为观测、大脑认知地图测试等,不仅费时费力,而且研究结果误差较大[3]。随着地理信息和通讯信息融和发展,以及用户旅游摄影照片的活跃分布,通过挖掘GPS轨迹数据和地理照片数据,利用空间分析法分析游客时空行为特征,并探究其影响因素,对漓江风景区的生态保护和旅游规划,完善景区建设和管理,提高游客旅游体验感,效果佳妙。

1 研究对象与方法

1.1 研究区概况

桂林漓江风景名胜区域位于广西壮族自治区东北部、“湘桂走廊”西南端和南岭山地西部,以漓江为纽带,呈南北向分布于桂林“一市四县”(桂林市区、阳朔县、临桂县、灵川县、兴安县)范围之内。漓江风景名胜区是1982年国务院审定公布的首批国家级风景名胜区,总面积为1 159.4 km2[4],风景区主体部分位于桂林至阳朔地区。漓江及其两岸峰丛洼地、遇龙河及其周边峰林有平原为依托。本研究选取具有一定代表性的核心区桂林象山至阳朔段为研究区域(图1)。

图1 研究区域

1.2 数据来源

本文主要应用数据是GPS轨迹数据、地理位置照片数据、漓江基础地理信息数据等。前两者是利用“网络爬虫”从“两步路”平台上获取,为2016—2021年的3 929张地理照片数据和1 855条轨迹数据,采集信息包括每条轨迹的长度、拍摄距离、时间,和每张照片的拍摄点经纬度、拍摄时间、照片ID信息等。

1.3 研究方法

1.3.1 核密度分析法

核密度分析是空间分析中运用十分广泛的一种非参数估计方法,通过计算要素在其周围邻域的密度,将点信息扩展到面上,从而更好地显示其集聚区域情况。本文利用ArcGIS 10.2核密度分析工具,通过空间信息数据可视化分析,绘制出漓江风景区核心区域游客的空间分布核密度图。

1.3.2 近邻分析法

近邻分析[5]工具可识别最接近要素或计算各要素之间的距离。本文通过近邻分析工具计算出轨迹点和拍摄照片与水系和景点之间的距离,进而获悉游客分布与景区环境之间的相互关系。

2 游客时空行为特征分析

2.1 时间特征

2.1.1 年内分布特征

从游客行为的月份变化(图2)可以看出游客的活动时间波动较大,整体分布不均衡。轨迹数量直接反映了游客的数量,5月和7月的游客数量最多,12月游客数量最少。游客轨迹数量整体呈现周期性变化,在2月、5月、7月和10月都出现了较大范围的波动,这与寒暑假和国家法定节假日游客的大幅度增加有关。拍摄人数和拍摄数量的波动与之具有相似性,但5月的拍摄数量和人数都呈现下降趋势,这与桂林的雨季集中期有关,从客观因素上限制了游客的拍摄条件。

图2 游客行为月份变化特征

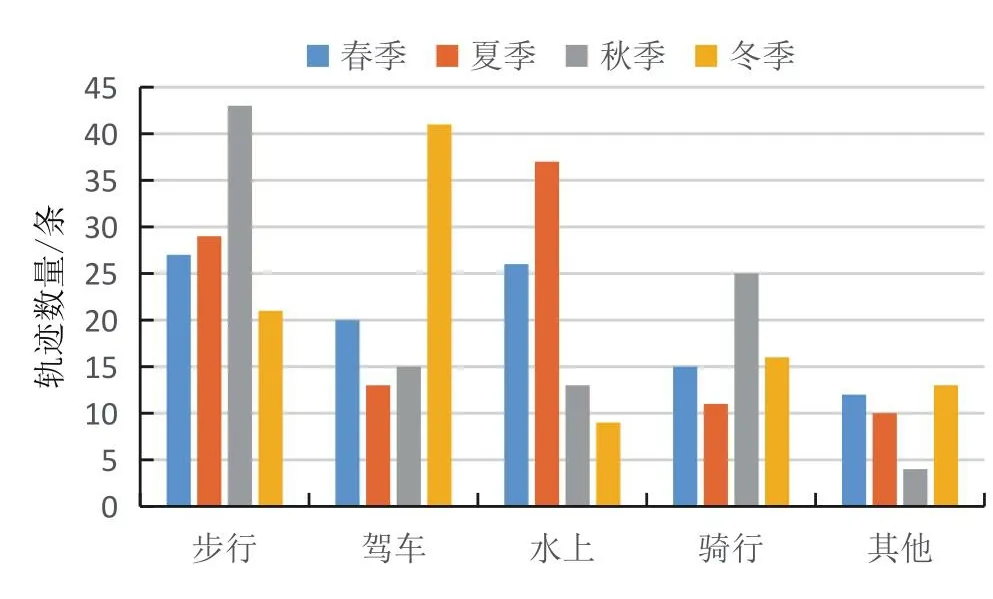

将12个月按照季节划分,春季为3—5月,夏季为6—8月,秋季为9—11月,冬季为12月—次年2月。游客行为的季节变化(图3)反映出游客具有明显的季节出行偏好性,轨迹数量在秋季和冬季最高,说明秋季和冬季是桂林漓江流域的旅游旺季。春季和秋季的游客轨迹较夏季的长,原因在于春季和秋季的气候适宜游客出行,游客流量大,游客轨迹长。但是,游客的轨迹长度在冬季出现峰值,与游客轨迹数量的变化趋势不一致,说明游客的出行方式发生了改变:冬季寒冷,多数游客的游览方式从秋季的步行转变为骑行和驾车。夏季的游客轨迹数量最低,说明天气燥热使得游客数量减少。气候是游客选择是否出游的重要因素。

图3 游客行为季节变化特征

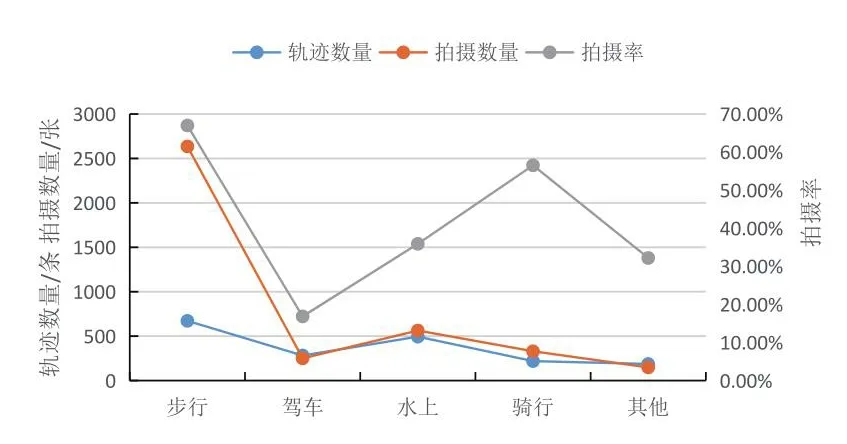

为进一步分析不同出游方式年内的行为差异,统计游客的出游交通方式可知,步行出游的游客的轨迹数量最多,水上游览方式次之(图4)。游客偏好的游览方式为步行和水上游赏,主要原因在于游客重在景区游赏和漓江漂流。步行和骑行的游客拍摄率最高,说明步行和骑行的游览方式更能激发和方便游客的拍摄行为。

图4 游客使用交通工具统计图

2.1.2 日内分布特征

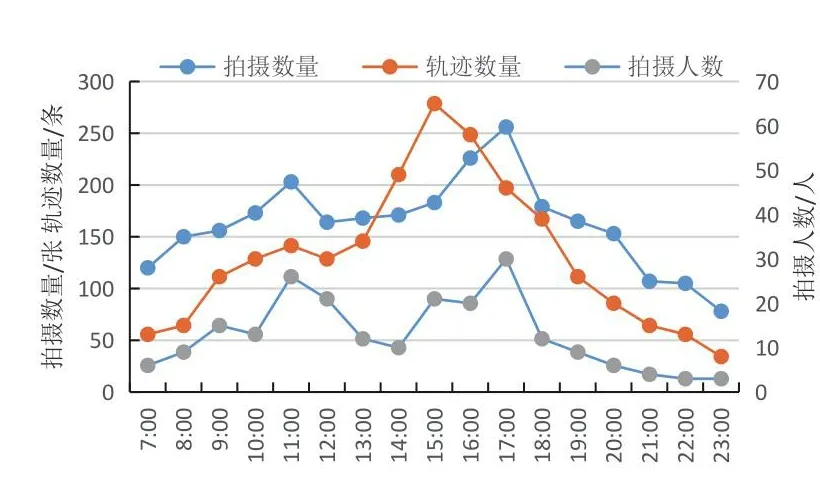

对游客的位置照片和轨迹数据按照日内时间统计分析(图5)可知,漓江游客从早上7:00开始出现拍照和轨迹行为,在上午7:00—11:00游客的轨迹数量和拍摄数量一直处于上升趋势。在11点游客轨迹数量出现了小高峰,说明游客在上午11点的数量最多。在11:00—12:00游客的轨迹数量呈现下降状态,在13:00—15:00呈现持续上升,在15:00达到峰值,表明全天15点是游客数量最多的时间。游客的拍摄数量和拍摄人数在11点出现小高峰后,于17点达到全天的峰值,说明了游客更加偏好漓江11点左右和17点左右的景观。

图5 游客行为日变化特征

2.2 空间特征

将游客的拍摄点和游玩轨迹导入ArcGIS10.2中,可直观反映出游客的轨迹分布和拍摄点,以及两者的热点区(图6)。轨迹的空间形式是沿漓江带状分布,游客轨迹的热点区域为漓江景区至相公山段,拍摄点几乎遍布游客的每一条轨迹。从拍摄点的密集程度可以看出,游客在乌桕滩景区、漓江景区、大圩古镇景区、九马画山和老寨山公园的拍摄点较多,在其他景点的拍摄点较为均衡。根据核密度分析图可以发现九马画山、相公山、阳朔西街、十里画廊、大榕树的核密度值最高,东西巷、象鼻山、兴坪古镇、月亮山、遇龙河等区域次之。

图6 轨迹点和拍摄点统计分布特点

综上所述,游客旅游轨迹与拍摄点的分布呈现沿景点聚集的趋势,说明了景点对漓江游客产生了较强的吸引力。为进一步探讨游客行为与景点的关系,本文利用GIS软件里的近邻分析工具计算出游客轨迹点和拍摄点与景区的距离。考虑到景点的尺度范围,以10 m为间隔统计其范围内的轨迹点和拍摄点。游客的轨迹点和拍摄照片数量随着景区距离的增加呈现出幂函数式递减分布,R2分别为0.948和0.876,并且100 m内游客的轨迹点和拍摄点分别为74.9%和87.38%,表明游客的轨迹分布和拍摄点分布与景点存在空间聚集现象,景点对游客的吸引力和引导性较强。

2.2.1 季节行为空间特征分析

游客无论在景点还是在路上,均存在摄影行为,其拍摄点分布有一定的目的性,一定程度上可视为游客兴趣点。将游客的拍摄点随季节变化的规律可视化(图7)可得,拍摄点主要呈现“一带多点”式分布模式。春季、秋季和冬季的拍摄点主要分布在象鼻山至月亮山的沿漓江流域景区,呈带状分布,少数拍摄点分布在漓江支流区域,呈点状分布。“大圩古镇—乌桕滩”和“九马画山—兴坪古镇”是拍摄点集中分布的区域,说明这些景区是游客兴趣热点区。夏季的游客拍摄点与其他季节的总体差异较大,拍摄地主要分布在“大圩古镇—兴坪古镇”段,为带状分布。这说明在夏季游客流量减少的同时,游客的兴趣范围也在缩小。

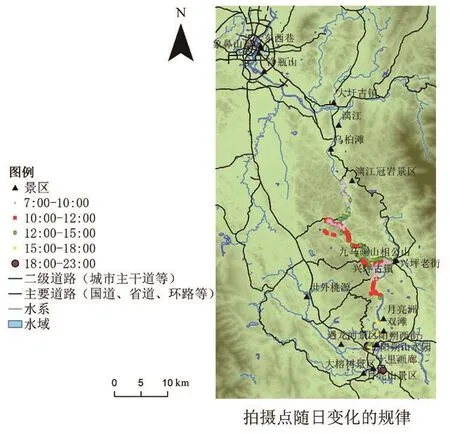

2.2.2 日内行为空间特征分析

将游客的拍摄点数据按照日内变化的规律可视化(图8)可得,7:00—10:00游客拍摄点主要分布在漓江风景区至兴坪古镇。在这一时间拍摄的多数为在景区过夜的游客,而拍摄点在兴坪古镇呈现集中式分布,说明过夜游客主要分布在兴坪古镇。10:00—12:00游客拍摄区域较上一段时间小,但拍摄点增多,12:00—15:00游客拍摄区域基本与7:00—10:00游客拍摄区域相同。15:00—18:00游客拍摄区域分布在月亮山至遇龙河区域,游客的兴趣点较上一时间段发生明显变化,说明月亮山的夕阳余晖气象景观和遇龙河的“追赶日落晚霞”路线等成为游客傍晚时分的主要选择。

图8 拍摄点随日变化的规律

3 影响因素分析

3.1 气候及节庆时间

在年内,漓江的各个季节的气候差异和节假日时间分布,在一定程度上影响游客时空行为,游客的活动呈现明显的季节性集中。从月份分布来看,5月虽然是漓江流域的潮湿多雨时期,但是因有“五一”劳动节假期,漓江游客的轨迹数量明显增多;7月正值酷暑,但是因为暑假的到来,漓江游客量猛增,是全年游客量最多的月份;10月因有“十一”国庆节假期,而且气候宜人,所以漓江游客的客流量多且高于5月。从四季分布来看,游客以秋冬游赏为主,秋季的轨迹数量最高,冬季的轨迹长度最长。这与漓江秋冬气候适宜和冬季游客以驾车出行为主有关(图9)。夏季酷热、春季多雨潮湿,不利于游客出行,所以春夏游客轨迹数量少,轨迹长度也较短。

图9 游客出行方式季节性统计

3.2 水景分布

对游客的拍摄点进行观察,发现拍摄点大多数围绕水景分布。探究水景与拍摄点的距离关系,以10 m为间距,在水系100 m范围内生成多个缓冲区,统计各个缓冲区的拍摄点数量。现拍摄点的数量占比随距离增加呈幂函数式递减的规律,R2值约为0.910,并且10 m以内拍摄点数量约占70.21%,表明漓江游客围绕水景存在空间聚集。本文用上述方法进一步统计拍摄点与漓江和遇龙河、“世外桃源”等江河湖泊的关系,发现5.81%拍摄点分布在遇龙河、世外桃源等水景,94.19%拍摄点沿漓江分布,说明漓江水景对游客的吸引力较强,是游客主要的拍摄点。以上分析表明,漓江风景区形成以水景为主的旅游空间形态,游客兴趣点倾向于沿漓江分布,形成空间聚集。

4 结论与建议

4.1 结论

在游客个性化、多样化旅游需求背景下,以漓江风景名胜区为例,基于“两步路”平台的游客GPS轨迹数据和拍摄照片数据,对游客时空行为特征进行研究。结果表明:

1)游客行为年内分异明显,秋冬季是旅游旺季,特别是秋季,游客的轨迹数量最多;节庆时间游客活动量大幅度增加,特别是“五一”“十一”、寒暑假等重要节假日。另外春秋两季的照片拍摄数量最多,在一定程度上反映了春秋景色的观赏性较其他两季更强。

2)游客行为日内变化明显,轨迹数量和拍摄照片数量变化呈现双峰型,轨迹数量的峰值分别出现在11点和15点,11—18点是游客一日中活动节奏活跃时期。拍摄点空间分布主要集中在九马画山、漓江景区和象鼻山景区,呈现“三核”分布。另外,游客拍摄照片数量的最高值出现在17点,说明游客更喜欢傍晚时分的景色。

3)在空间上,游客的兴趣点呈“三核一带”式的分布特征,形成了以漓江环境为依托,景区景点为载体,水系为骨架深度串联的点线面式的网络游赏体系。此外,游客兴趣点空间集聚表现出明显的层级,兴趣点围绕景点存在呈幂函数式递减的空间聚集规律;但兴趣点与景点之间距离较大,更倾向沿水景分布,表明游人观赏点较为泛化,游人更加注重路上的风景,其游赏活动主要以水系为骨架组织。

4)气候变化、路线丰富度和景观偏好一定程度上影响了游客的行为。秋季环境舒适度较高,游客出行方式更加多样,游客活动轨迹量和轨迹长度较其他季节明显增加。同时游客活动与兴趣点主要沿着水系分布,说明游客更偏好水景。

4.2 建议

根据上述游客空间行为特征分析,发现漓江风景名胜区存在游客时空分布不均衡、游赏路线单一、旅游年内分异明显等问题。因此,对漓江风景区发展提出以下建议:

1)开发多样化的旅游产品。充分利用漓江区域自然条件和气候资源,通过旅游产品多样化、体系化,实施旅游淡旺季差价策略和发展修学、休闲等旅游方式,适销对路的开发新的旅游产品,满足游客活动的选择多样性,加强旅游吸引力[6]。

2)丰富游赏方式。现漓江游客的游赏方式主要为步行和水上游览,游赏体验受到局限。绿道骑行的游赏方式不仅满足游客亲近自然、体验运动、绿色健康的需求,而且能大大缓解漓江水域的游赏压力,有利于保护漓江水域环境和生态文明的建设。完善骑行绿道,根据游客的兴趣点设置完善的绿道布置[7]。

3)优化旅游空间结构。漓江风景区的旅游热点分布相对集中,景区之间发展不协调。可利用旅游热点的联动效应,加强景点间的联结互动,积极制定多条特色观景游线,将各个景点进行串联发展。

4)挖掘人文资源。漓江的山水景观与人文景观密切相关,历史文化遗产价值突出,如沿漓江而下,既有自然遗产如猫儿山原始森林、象鼻山、伏波山、叠彩山等,也有文化遗产如古灵渠、甑皮岩遗址、明代王城、桂大圩古镇等。在保护漓江山水格局、挖掘漓江文化基因的基础上,发展漓江人文系列旅游产品和文化活动,打造特色漓江文化线路[8],如漓江文化遗产线型旅游项目。

注:图片均由作者自绘