论鲁迅《狂人日记》的“重写型”小说※

——兼及“‘新’事新编”作为一种创作模式的意义

古大勇 郑丽霞

内容提要:《狂人日记》问世以来,出现了多篇对其进行“重写”的小说。这些小说或对“前文本”主题进行“复述”,表达对于“吃人”真相的发现以及“救救孩子”的呐喊;或对“前文本”主题进行创新性“变更”,立足于作者所处时代,进行多向度、多层面的社会批判和文化批判;东南亚作家的“重写型”小说,则重点表现南洋“华文断根”的困境,表达对遗忘华语和华族文化的“新遗民”的批判。《狂人日记》作为中国现代文学的“开山之作”,不断被后人“重写”这一现象,应赋予其一种象征性意义:区别于以往“重写型”小说以古代经典作为重写的“前文本”,而将“前文本”转向现代经典,开创了与“‘故’事新编”模式相对的“‘新’事新编”模式;“‘新’事新编”作为一种崭新的创作模式和文学创作现象,应引起研究者的充分重视和关注。

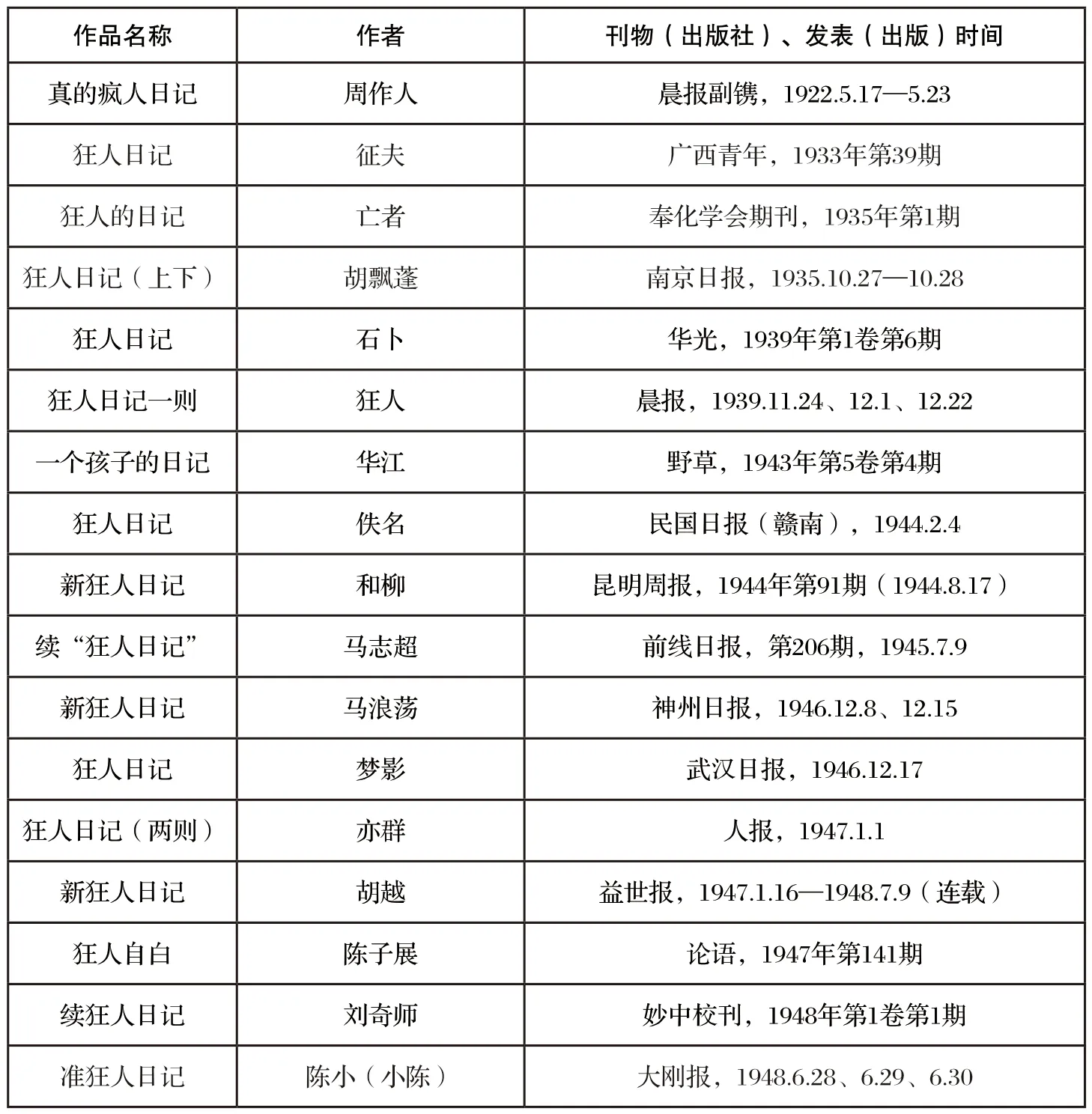

“重写”(rewriting)是中西方文学中一种常见的文学现象,哈罗德·布鲁姆曾宣称,“伟大的作品不是重写即为修正”,“一首诗、一部戏剧或一部小说无论多么急于直接表现社会关怀,它都必然是由前人作品催生出来的”。1哈罗德·布鲁姆:《西方正典》,江宁康译,译林出版社2011年版,第9页。《狂人日记》问世以来,出现了数十篇对《狂人日记》进行“重写”的小说,民国时期甚至形成了一个“重写”的热潮,在新加坡、马来西亚等国,也有多篇《狂人日记》“重写型”小说。所谓“重写”,是“对早期的某个传统典型或者主题(故事)”的“复述”,“只不过其中也暗含着某些变化的因素——比如删削,添加,变更——这是使得新文本之为独立的创作”,“在主题上具有创造性”。1D.佛克马:《中国与欧洲传统中的重写方式》,范智红译,《文学评论》1999年第6期。本文在首次搜罗到多篇民国时期《狂人日记》“重写型”小说的基础上,拟从经典“重写”的视角,对这些小说进行整体性研究。

《狂人日记》的“重写型”作品(不完全统计)

一 “吃人”真相的发现和“救救孩子”的呐喊——“重写型”小说对于《狂人日记》主题的“复述”

关于《狂人日记》的创作意图和思想主题,鲁迅说:“《狂人日记》意在暴露家族制度和礼教的弊害”1鲁迅:《〈中国新文学大系〉小说二集序言》,《鲁迅全集》第6卷,人民文学出版社2005年版,第247页。;鲁迅还在致许寿裳的信中说:“偶阅《通鉴》,乃悟中国人尚是食人民族,因成此篇。”2鲁迅:《180820·致许寿裳》,《鲁迅全集》第11卷,第365页。《狂人日记》通过狂人“语颇错杂无伦次,又多荒唐之言”的十三则日记,揭露以儒家文化为中心的封建礼教的“吃人”真相,狂人亦发现自己在无意中吃了其妹子的几片肉,成为吃人者的同谋,产生了“罪”意识,日记的结尾,狂人发出了“救救孩子”的呐喊,从进化的角度将希望寄托在下一代身上。

民国时期不少“重写型”小说属于对于前文本《狂人日记》的“复述”,在主题立意、基本内容、情节结构等方面和《狂人日记》颇为类似,甚至有的连小说中的人名、语言表达、细节都沿袭《狂人日记》。如作品中频频出现了陈老五、赵家的狗、狼子村、大哥、妹妹等名词;而模仿鲁迅《狂人日记》中“大哥吃了妹子的肉”“狂人劝转大哥不要吃人”“陈老五送饭”“何先生看脉”“狼子村吃人”“赵家的狗看我两眼”等情节或细节内容在多篇小说中都有出现。例如:“我不明白哥哥为什么害死了妹妹还要害我,哥哥的心眼儿里不糊涂,为什么作这惨无人道的事呢”(石卜《狂人日记》);“李医生去后,我叫老张请了大哥来,哀求他说:‘这吃人的事情是做不得,何况你我还是同胞手足’,‘胡说’,大哥一撒手走了”(佚名《狂人日记》);“赵家的狗,近日来更觉可怕,两眼灼灼放光……我的妹妹,是被她娘亲的大哥吃掉的,今天的肉?依我推测,那一定又是谁的弟弟,我不敢吃……”(马志超《续“狂人日记”》);“何大夫今天又来了,他替我诊了脉。……狗吠着,依然是赵家的狗……狼子村吃人的事,依然在重演着,这惨绝人寰的事,到何日方能灭迹?……陈老五咬着下唇笑,似乎我身上一有了肉,也会装在碗里”(佚名《狂人日记遗补》)。再如,鲁迅《狂人日记》中“救救孩子”的呐喊也回荡在民国“重写型”小说中:“他们都是一伙,有什么办法呢?现在我只有祈祷着上帝,救救还没有遭难的孩子们”(马志超《续“狂人日记”》);“孩子已无法可救了。……我虽被我的大哥吃掉,我却不愿去吃我的弟弟”(华江《一个孩子的日记》);“去救小孩子们,自然他们感到不安。他们的灵魂已经死了,将要扼死小孩子们的灵魂”(刘奇师《续“狂人日记”》)。

《狂人日记》的振聋发聩之处在于狂人发现了“仁义道德”的历史“吃人”真相,类似的情节或主题也依然出现在“重写型”小说中。例如:“闲着无事,我就拉过《生活新编》来看,我的眼前一阵黑,定睛看时,不断地有两个字从字里行间涌出来:‘吃人!’‘吃人!’”(佚名《狂人日记》);“我的书都教他烧光了,留在别墅里的都是些古老的线装书,孔子教我‘乐天知命’,孟子教我‘舍生取义’,岳飞教我‘莫等闲,白了少年头’,郑板桥又教我‘难得糊涂’,充满着矛盾的论调,才真的会使人看得发疯”(姚紫《新狂人日记》);“我知道这叠书也想吃我,一定也和大哥同谋”(华江《一个孩子的日记》)。不过,将“吃人”(“令人发疯”)的主体限定为具体的书目或人物,有狭隘之嫌,无法达到“前文本”的批判高度与深度。

新加坡瞿桓《疯人日记》对鲁迅《狂人日记》疯人/常人的二元对立结构以及“真的人”概念进行有意识的模仿和“复述”。小说主人公吴仕麒是一个高等学校的高材生,但却被周围的人认定为疯子,然而无论是瞿桓《疯人日记》中的“疯人”,还是鲁迅《狂人日记》中的“狂人”,都是“疯于外面明于中者、实疯人中之独不疯者”不被庸众所理解的“清醒者”“先觉者”。瞿桓笔下的这位“疯人”还自诩为“真人”,这里的“真人”,显然是受到鲁迅《狂人日记》中“真的人”概念的影响。“真的人”是基于进化论而产生的名词,是与“野蛮的人”“虫子”相对而言的,近似于尼采所说的“超人”,“真的人”脱离了“吃人”的野蛮性,是人性进化发展的最高阶段。

二 “救救社会”——“重写型”小说多向度、多层面的社会批判和文化批判

不少“重写型”小说从多个维度、多个层面反映了当时社会的各种问题,对社会的黑暗面进行揭露和批判,表达了“救救社会”的呼喊;而在进行社会批判的同时,还展开有针对性的文化批判或国民性批判;从思想主题上突破前文本《狂人日记》的限制,表现出对前文本的创造性“变更”。

“救救社会”主题表现在以下多个方面:(一)“救救城市底层小人物”。香港作家陈浩泉《香港狂人》采用狂人“日记体”形式表现城市底层小人物的悲剧命运。小说中的狂人余守义,出生于香港底层社会,勤奋正直,愤世嫉俗,不懈奋斗,充满理想主义精神,但遭遇的却是一系列残酷社会现实,被逼得精神失常,跳楼自杀,被香港社会无情吞噬。日记以狂人的绝望控诉了殖民地香港社会的黑暗“吃人”本质,表达了“救救城市底层小人物”的主题。(二)“救救小学教员”。和柳在其小说开头交代了写作缘由:“这年间,我又看了许多悲惨的小学教员,心为之一酸,写成此篇。”例如,小说细致刻画了小学教员悲惨生活的细节:“生活却像五行山,压得你不能喘气,我的心冰冷了……我的裤子正破着一洞,我不能换上第二条。”(和柳《新狂人日记》)(三)“救救纯洁的青年”。唐品璠笔下的狂人喊道:“我是个纯洁的青年。人啊!救救我!救救纯洁的青年!”(唐品璠《新狂人日记》)小说表现了鬼魅横行、金钱主宰的社会对于纯洁青年的引诱与扼杀。(四)“救救农村、救救基层”。当代作家邵芳衡《新狂人日记》揭示了21世纪之交中国社会特别是农村社会出现的各种典型社会问题,如光棍村、艾滋病村、药品暴利、农民看病贵等医疗问题,贫富差距、基层官僚主义和基层权力腐败现象,股市黑暗与危机问题等,表达“救救农村”“救救基层”的呼唤,体现了作者直面社会黑暗、关心民生疾苦的知识分子责任感和社会关怀意识。

多篇民国时期“重写型”小说借狂人之口或通过狂人视角,将批判的火力对准民国时期腐败黑暗、社会不公、贫穷积弱、民不聊生的社会现状:胡飘蓬《狂人日记》叙写“一个被人类摒弃的人”——狂人在自杀前的情感表现及其对“吃人”社会的揭露和批判。陈实批判了旧社会“人不如畜”的惨状:“现在我已是没有家了。我看见那些狗都有一个自己的窠,而我连狗也不如”(陈实《狂人日记》)。梦影批判了民国时期贪官横行、社会混乱、民不聊生的社会现象:“五百元”买的饭,“里面一大半是沙子,穷困的人,怎么吃得起”(梦影《狂人日记》)。

胡越批判贫富不均、民生多艰、国货衰微、洋货横行的旧社会现状,“满街都是骷髅,其余便是非人非鬼底乞丐”;“哀吾国货,惨遭遗弃,既无赡养,又尠救济,美货昂首,忍受排挤,原子炸弹,盟邦救急,呜呼噫嘻,日货来矣,国会通过,未瞻‘民意’”(胡越《新狂人日记》)。陈小《准狂人日记》批判了当时社会存在的诸如狂印钞票、物价飞涨、英文崇拜等社会现象。周作人《真的疯人日记》也通过借古讽今的方式,批判了当时北洋军阀政府的“欠薪”行为……正是因为旧社会的极端黑暗,狂人们陷入绝望,决定要以“杀人”的极端方式来反抗社会。亡者写道:“这个世界太不平了……我明天要去杀人,杀社会上一切罪恶的人,我恨他们!”(亡者《狂人的日记》)石拜笔下的狂人叫喊道:“我要杀人,杀那些直接或间接剥削我的人!我相信这些人杀完后,天下就会太平!”(石拜《狂人日记》之另一章)

“重写型”小说除了集中表现多维的社会批判主题之外,还进行自觉的文化批判或国民性批判。亦群小说叙述了世纪前的某一天,狂人宣布给民众摆脱禁闭与黑暗、获得光明与幸福的意见后,得到的却是民众的不理解、冷淡与嘲讽,这里的狂人是一个全心全力为民众谋幸福的先觉者,如同鲁迅《药》中的革命者夏瑜一样,为民众流血牺牲自己,却沦为茶客们的谈资。面对庸众的态度,狂人发出了“弱者的敌人是现在的弱者”“我不痛恨那林里的那些弯曲的、老朽的古松,但我悲伤那些正年青的松木又折了芽”的感叹(亦群《狂人日记》)。胡越犀利批判了国民性中的“奴性”:“我甘于这个牛马的称号,这个称号加在我底头上最妥当不过,如果你偏要以‘人’底名义向我呼唤,对不起,我可要骂你底祖宗三代!……我受主人底鞭笞‘劳而不怨’,我迈着奴隶底脚步‘死而后已’……我现在虽然还没有生出尾巴,但已很能尽那摇尾乞怜的能事了,如果不久的将来我能把尾巴长成,那时我更应当百分之百的欢喜”(胡越《新狂人日记》),小说生动塑造了一个如鲁迅所说的“从奴隶生活中寻出‘美’来,赞叹,抚摸,陶醉”“万劫不复的奴才”1鲁迅:《漫与》,《鲁迅全集》第4卷,第604页。形象。

陈子展、胡越等人的小说还批判了中国人讳疾忌医、自欺欺人、“瞒和骗”等国民劣根性。例如陈子展描绘一个如同患了难以治疗的毒瘤的“病夫国”:“医师下了警告,非用外科手术不可。可是糊涂的病人总是怕痛苦怕危险,不肯开刀,自己硬装没有病,还忌讳人家说他有病;他的亲戚朋友虽然明知道他有病,而且是致命的病,碍于情面或害怕的威严,又都不敢进言而代作什么主张,也不肯为医师开刀签字。”(陈子展《狂人自白》)姚紫则剑指南洋华人的国民劣根性:“只要面皮厚,心肝黑,损人利己就能发财”(姚紫《新狂人日记》),中国的“厚黑学”竟然漂洋过海,被华人带到南洋生根“发扬”。

三 “救救母亲”与“新遗民”批判——东南亚作家“重写型”小说对南洋“华文断根”现象的表现

新加坡作家梁文福《獍,有此事》与鲁迅《狂人日记》的关联有二:一是小说的“吃人”主题,二是与《狂人日记》相同的十三则日记体形式,小说的开头也是以一句“今天晚上,很好的月光”来向鲁迅《狂人日记》“致敬”。“獍”是中国古代神话传说中的一种恶兽,生性凶暴,一出生就吞噬其母,喻指凶残无情、忘恩负义之人。《述异记》中对此有交代:“獍之为兽,状如虎豹而小,始生,还食其母,故曰枭獍。”2任昉、刘义庆:《述异记、世说新语》,吉林出版集团有限公司2005年版,第60页。小说以“獍”的视角,叙述他的所见所闻所感,展示多个“吃人”事件。此处共有两个叫“獍”的少年,一个尚“只是个手抱的幼儿”,“张口就往他母亲的手臂一咬”;一个“比我大七八岁”,已经吃了他的母亲,而且“一副刚吃饱的样子,他看到我,吐了牙签,咧开嘴对我笑,露出尖尖的牙齿”。而我也做着噩梦,母亲“把身上的各部分,拗下来拿给我吃”,小说中描写了这样一个细节:

有一天,和“母亲”一起吃饭的时候,我心不在焉,厨房里端出来一盘菜肴,我望了一眼,是卤舌头。我夹了一片舌头,尝了一口,口感很好。漫不经心地问,这是什么舌头?婶婶笑着说,这是你母亲的舌头,好不好吃?我恶心地将整片舌头吐了出来。开什么玩笑?母亲很不安地低下了头。婶婶问,怎么啦,你不是最喜欢吃鸭舌头吗?你母亲一片心意做给你吃,别这么对她。原来是我听错了。我望了望父亲,父亲板起了脸。我只好将那片“母亲的舌头”从饭桌上重新夹起来,索然无味地塞进自己的嘴巴里。1梁文福:《獍,有此事》,新加坡《联合早报》2004年4月8日。

作者写这个细节显然藏有深意,“母语”的英文表达是“Mother Tongue”,直译成中文便是“母亲的舌头”,而在“我”看来,“母亲的舌头”如同“鸡肋”,食之“索然无味”,隐喻着新一代华人对华文的冷淡、断裂与厌弃,从而表达了作者对于新加坡华人群体中存在的华文认同危机现象的深刻忧虑。

新马学者游俊豪曾指出包括华文在内的新加坡三种官方语言被边缘化的现象:“新加坡独立后50年的发展,英文高踞为政府机构、教学机构、商业公司的首要语言,华文、马来文、淡米尔文虽然各别代表三大种族,但实际上几乎沦为外语。”2游俊豪:《渊源、场域、系统:新华文学史的结构性写作》,《台北大学中文学报》第13期,2013年3月。新华作家石君曾感叹:“新加坡华人有人不读母语……我还没听说过有哪一个国家的人民那么怨恨学习母语的。”3石君:《仰望华文文学的无限蓝天》,《热带学报》第11期,2006年10月。新华学者陈志锐不约而同地指出:“时代的更替和制度的修订后,我们极可能又面临另一族新遗民(此遗又易为遗忘之义):遗忘华语和华族文化(其实甚至包括其他母语)的新新人类。这批于现代社会中成长的一代人(通常以新加坡独立后出生为划分),百分之九十在英文为第一语文的双语教育制度下成长。虽然身处多种语言的环境(特别是包括中文和方言),然而他们主要大量吸收以西方为主的流行通俗文化(甚至与早期的英校遗民所接受的正统帝国教育大相径庭),对于中文和中华文化,大概是开始遗忘或者更可悲的是,从来未曾好好记得。”4陈志锐:《新加坡另类的“新三民主义”——试探新华文学中的文化认同与离散意识》,《出人意料入文艺中——文学艺术中的另类现象学》,新加坡八方文化创作室2009年版,第123页。参见张森林《新华文学大系·短篇小说集(绪论)》,世华文学研创会2013年版。正因为华文在新加坡面临边缘化甚至断根的危机,所以普遍引起一些有识之士特别是华文作家的忧虑,而梁文福就是用小说这一形式来反映这一社会文化现象,在小说的结尾,“獍”终于如《狂人日记》中那位具有罪意识的“狂人”,发出了类似“救救孩子”似的“救救母亲”的呼喊,表达对拯救母语、振兴华文、重建华文认同的渴望。

有学者认为《獍,有此事》还有更明确的批判指向:“‘獍’则是族裔和国家的双重寓言。新加坡社会素来有所谓‘精英’(英校毕业生)与‘精华’(华校毕业生)的严格区分。语言无非是一种中性的媒介,然而在新加坡,这种语言上的霸权和歧视造成了森严的社会等级。小说中所谓的‘精英分子’,指的就是这群‘黄皮肤、白面具’的年轻华人。作者利用‘獍’与‘精’的谐音讲述了南洋版的《狂人日记》,他一针见血地指出,所谓的‘社会精英’在一个极端意义上,无非是正常人类的退化和变种,一个人面兽心的‘獍’而已。”1张松建:《国民性、个人主义与社会性别:新马华文作家对鲁迅经典的重写》,《中国现代文学研究丛刊》2012年第4期。《獍,有此事》就是对这种“退化”的“精英分子”的批判。在鲁迅《狂人日记》中,狂人劝转大哥说:“大哥,大约当初野蛮的人,都吃过一点人。后来因为心思不同,有的不吃人了,一味要好,便变了人,变了真的人。”2鲁迅:《狂人日记》,《鲁迅全集》第1卷,第452页。人类的发展经历了“野蛮的人”—“人”—“真的人”几个阶段,“真的人”是至善至美的理想人性状态。从“野蛮的人”发展到“真的人”阶段,体现了人性的巨大进化。而这些“精英分子”,在作者看来,也许他们的智力水平和物质财富已经完成飞跃性的进化,但从其“忘祖”“抛根”等行为方面来说,反而是退化到“野蛮的人”的低级阶段,就如同食母的“獍”一样,从而对“新遗民”群体作出辛辣的嘲讽。

姚紫《新狂人日记》也对忘祖的“新遗民”进行批判,小说中的“三妹”跟一个“美国回来的”男人很要好,这个男人是一个黄皮肤、扁鼻梁的中国人,“可是谈起话来,满口洋腔,我用华语问他,他还装作听不懂”3姚紫:《新狂人日记》,《木桶鸭》,新加坡长河书局1987年版,第89页。。这无疑也是一个典型的“精英分子”,一个“退化”、人面兽心的“獍”,一个遗忘华语和华族文化的“新遗民”。值得注意的是,“新遗民”批判主题也表现在其他南洋作家创作中,如李龙的《再世阿Q》是对鲁迅《阿Q正传》的“重写”之作,这个“南洋阿Q”公然叫嚣:“什么传统文化,什么母语,值得多少钱?现在我们讲的是钱,不能赚钱的东西我们要来做什么?”1李龙:《再世阿Q》,寒川主编:《华实串串——华中华初文艺纪念集》,新加坡华中校友会1993年版,第403页。总之,这些“新遗民”对华语和华族文化毫不珍惜、弃之如敝履的现象,成为东南亚华文作家心中挥之不去的隐痛。

余论:“新”事新编、“今典”重写——一种被忽略但应引起重视的创作模式和文化现象

综观以上三类作品,可以看出,民国时期不少“重写型”小说表现为对鲁迅《狂人日记》主题、情节、形式的“复述”,大多止于机械的“模仿”,缺乏思想和艺术上的“创造性”,无法达到“前文本”的思想和艺术高度。当然,也有一些“重写型”小说表达了“前文本”所没有的社会批判和文化批判主题,一定程度上弥补了其“变更”不足、“创造性”不够的缺憾。“创造性”最为突出的当属梁文福《獍,有此事》,它既有对“前文本”基本主题和意象的“复述”,更有挣脱“前文本”桎梏的“变更”,表现出主题上的“创造性”和本土性“南洋色彩”,真实揭示了新加坡乃至东南亚国家当下存在的重要社会问题,并通过小说揭示病源,寻求病方。

“今典”是相对于“古典”或传统“经典”而言,指的是产生于现当代的“经典”。传统意义上的“重写”之作往往是从古代的经典中寻找“前文本”,如鲁迅的《故事新编》,它的题材来源于作为“故”事的“古(旧)典”,这种创作可称之为“‘故’事新编”创作模式。而本文中“重写型”小说所涉及的“前文本”则来源于作为“新”事的“今典”——《狂人日记》,亦即它不是从“故”事中、从古代经典中寻找资源,而是从“新”事中、从现代经典中寻找资源,笔者将之称为与“‘故’事新编”模式相对立的“‘新’事新编”创作模式。而学术界关于“‘故’事新编”式“重写型”作品的研究比较深入丰富。2参见祝宇红《“故”事如何“新”编:论中国现代“重写型”小说》,北京大学出版社2010年版。对于“‘新’事新编”式“重写型”作品的研究,则显然不够。

鲁迅《狂人日记》发表四年之后,周作人就对之进行“重写”,《狂人日记》被后人“重写”的频率与热度不亚于一些古代或外国经典作品。作为中国现代文学的“开山之作”,《狂人日记》不断被“重写”的现象,应赋予其一种象征性意义:昭示了与“‘故’事新编”模式相对的“‘新’事新编”创作模式的创立;当然,与历史悠久、发展成熟的“‘故’事新编”式创作相比,“‘新’事新编”式创作尚是较为新生的事物,无法与前者形成双峰并峙、不分伯仲的文学“风景线”,但其年轻而妖娆的“身姿”也不应该被遮蔽、被忽略。

事实上,“新”事新编、“今典”重写不是个别现象,就鲁迅而言,除了《狂人日记》之外,《阿Q正传》《伤逝》《故乡》《祝福》《孔乙己》《幸福的家庭》《在酒楼上》《铸剑》《出关》等小说,《野草》中的部分散文诗,都有大量的“重写”之作出现;而在网络上,对鲁迅作品的“重写”“仿写”“戏写”之作更是数不胜数。据统计,《阿Q正传》自诞生以来,其“重写”之作已逾百部,仅在东南亚的新马,《阿Q正传》就有近十篇“重写”之作。1南治国:《旅行的阿Q——新马华文文学中的阿Q形象谈》,《华文文学》2003年第1期。鲁迅之外,中国现当代文学中的其他作家,如郭沫若、茅盾、巴金、老舍、张爱玲、钱锺书、李劼人等人的经典作品都有后人对之进行“重写”或“续写”,如李欧梵1999年出版的《范柳原忏情录》就是对张爱玲《倾城之恋》的“续写”。除了现代文学经典“重写”之外,以“红色经典”为代表的当代文学经典也进入作家“重写”的范畴,如《沙家浜》就有数部“重写”之作,《李自成》《创业史》《半夜鸡叫》也分别有当代作家对之进行“重写”。2吴秀明、陈璧君:《当代文学经典应该如何重写——以〈车厢峡〉〈黑夜孩魂〉〈半夜鸡叫〉为例》,《浙江大学学报》2022年第2期。如何对这些作品进行系统研究,挖掘其独特价值,总结“重写型”创作的成败得失,探讨“新”事新编、“今典”重写作为一种新的创作模式的意义等,是一个值得好好研究的课题。

- 中国现代文学研究丛刊的其它文章

- 《祝福》中的时空结构与自然伦理问题※

- 论《萧萧》※

——以湘西土家织锦艺术为视域