欧洲肝脏研究协会及国际肝癌协会2023版《肝内胆管癌治疗临床实践指南》更新解读

覃德龙,陈家璐,唐玥,汤朝晖,全志伟

(上海交通大学医学院附属新华医院 普通外科,上海 200092)

肝内胆管癌(intrahepatic cholangiocarcinoma,iCCA)是发病率仅次于肝细胞癌(hepatocellular carcinoma,HCC)的人类第二大常见肝脏恶性肿瘤,约占原发性肝癌的10%~15%,近年来在全球范围内其发病率和病死率都呈明显上升趋势[1-2]。iCCA发病隐匿、进展迅速,早期临床症状不明显且缺乏特异性,很快便会进展至晚期阶段,表现出显著的周围脏器、血管、神经侵犯特性,并且在较早期就易发生外周转移,患者极易错过最佳的手术治疗时间窗,预后往往很差[3-4]。如何走出iCCA病死率高、生存期短、疾病预后差的临床困境,是摆在全世界肝胆外科医生面前的一道难题。

欧洲肝脏研究协会(European Association for the Study of the Liver,EASL)及国际肝癌协会(International Liver Cancer Association,ILCA)是世界著名的肝病领域权威学术组织,一直致力于提高iCCA的诊疗水平。早在2014年,EASL-ILCA首次发布《肝内胆管癌的诊断和治疗指南》[5](简称旧版指南)。近年来,iCCA相关研究取得了令人乐观的进展,例如进一步加深对iCCA病理生物学理解、确定了一系列有乐观药物开发前景的分子靶点等。出于对认识的更新以及澄清临床管理各个方面的需要,2020年EASL-ILCA理事会联合委托国际专家小组起草了最新版本的《肝内胆管癌治疗临床实践指南》[6](简称新版指南)。为帮助促进我国肝胆外科同道对新版指南的认识以及对国内外iCCA临床诊疗最新进展的了解,本文对新版指南的更新要点进行详细解读,并结合国内外现有iCCA指南的相关内容进行比较和讨论,以资参考。

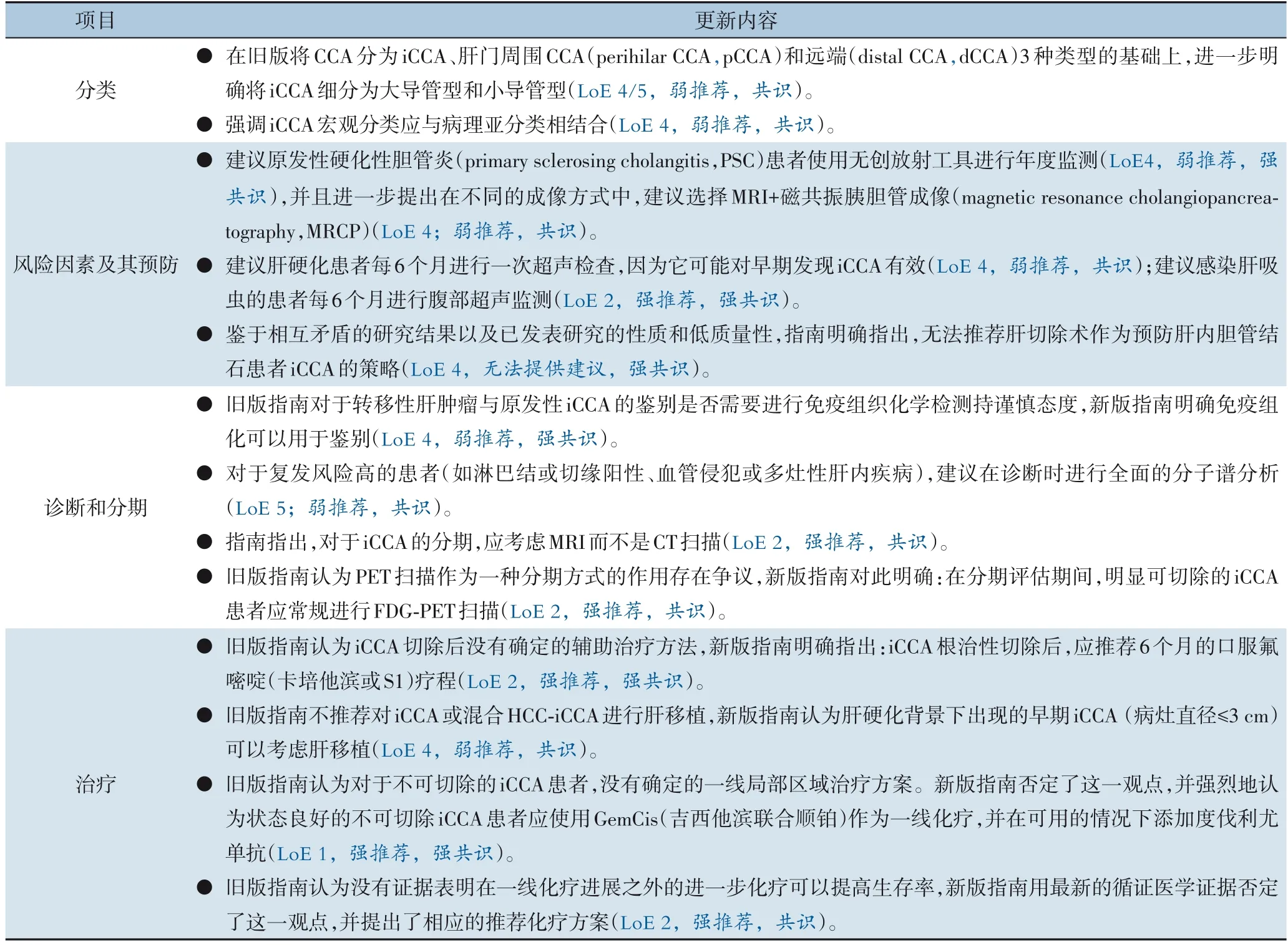

与旧版指南顺序递进的阐述方式不同,新版指南采取全新的“提出问题—回答问题—讨论问题”问题导向式文章架构,精准聚焦iCCA领域亟待回答的关键临床问题,尤其是旧版指南未包括的或需要根据最近的科学进展加以更新的问题,并通过提出与关键问题所对应的推荐意见,在分类、风险因素、诊断、分期及治疗等几个方面对iCCA的临床诊疗指导意见进行了大幅更新。新版指南旨在指导参与iCCA患者诊疗的全科医师和专业临床医师采用循证方法来管理iCCA的诊断、预后和治疗(表1)。

表1 新版指南更新要点汇总Table 1 Summary of updated points in the new guidelines

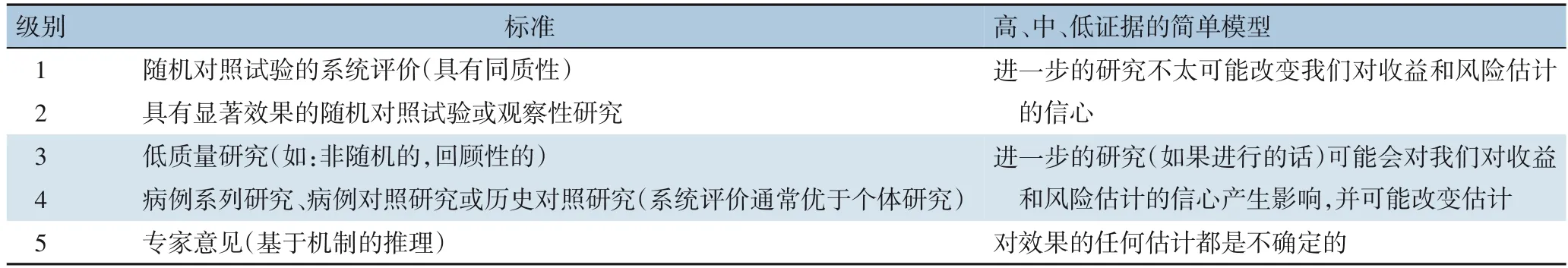

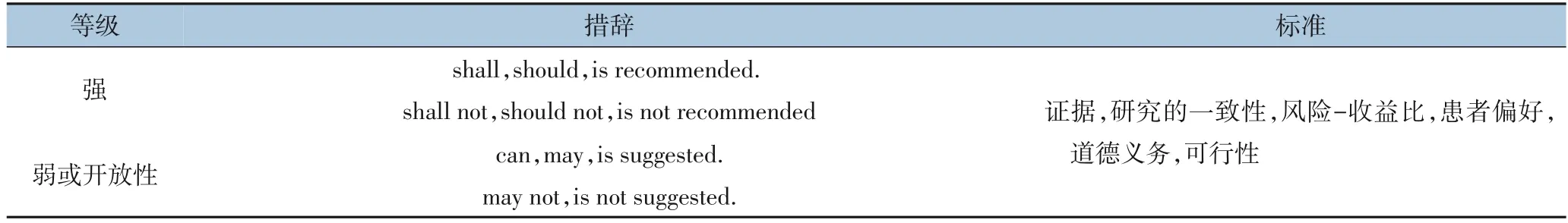

新版指南的制定过程中成立了专家组和Delphi小组。专家组由与iCCA相关的各领域专家学者广泛地组成,负责确定指南所要解决的关键临床问题以及提出相应的推荐意见(最终均须取得专家组内75%以上的同意)。每个关键问题的提出都遵循详细严谨的PICO[人群(population)/问题(problem)、干预(intervention)、比较(comparison)和结果(outcome)]路径。Delphi小组由34名性别平衡、有地域代表性和能力出众的医生以及1名患者代表组成,负责对专家小组所提交的问题及推荐意见进行投票。根据其投票结果判定该推荐意见的共识强度:投票一致度>95%为强共识,一致度>75%~95%为共识,一致度>50%~75%为多数同意,一致度<50%为无共识。指南采用的证据水平(level of evidence,LoE)和推荐强度评价方法见表2-3。

表2 基于牛津循证医学中心的证据水平(改编自牛津2011年证据水平)Table 2 Level of evidence based on Oxford Centre for Evidence-based Medicine (adapted from Oxford 2011 Level of Evidence)

表3 推荐等级Table 3 Recommendation grade

值得注意的是,由于新版指南是以解决关键临床问题为导向,因此新版指南在内容上不像旧版指南那样涵盖到iCCA相关的所有方面,而是集中在与这些关键临床问题相关的部分。因此,对于新版指南中未提及的内容,本文暂不予讨论。

1 指南更新点解读

1.1 分类

iCCA宏观上可分为四个亚型:肿块形成型(mass-forming,MF;呈结节状)、导管周围浸润型(periductal-infiltrating,PI;沿胆管浸润)、肿块形成+导管周围浸润型(MF+PI;沿胆管浸润的同时向外侵犯形成肿块)、导管内生长型。根据《WHO消化系统肿瘤分类(第5版)》[7],iCCA包括大导管型和小导管型,两者表现出完全不同的临床病理特征和突变谱。新版指南建议将iCCA细分为大导管型和小导管型(LoE 4/5,弱推荐,共识),因为这可能具有基于其预后和治疗意义的临床应用,尤其是考虑到IDH1/2和FGFR2的遗传改变主要发生在小导管型中,有着进行靶向治疗的乐观前景。此外,考虑到MF+PI亚型常被误认为是MF亚型,新版指南建议iCCA宏观分类应该与病理亚分类相结合,这样更可靠(LoE 4,弱推荐,共识)。

1.2 风险因素及其预防

欧洲胆管癌研究网络(European Network for the Study of Cholangiocarcinoma ,ENS-CCA)共识[4]总结了iCCA特有的风险因素与相对优势比(odds ratio,OR)。新版指南明确建议PSC患者使用无创放射技术(如超声、MRCP、CT)进行年度监测(LoE 4,弱推荐,强共识)。研究[8-10]表明,使用非侵入性工具对iCCA进行年度监测可有效提高PSC患者的生存率。新版指南进一步提出,根据现有的文献证据,对于PSC患者CCA的监测,在不同的成像方式中,建议选择MRI+MRCP,因为它具有最高的诊断准确性(LoE 4;弱推荐,共识)[11]。此外,新版指南建议肝硬化患者每6个月进行1次超声检查,因为它可能对早期发现iCCA有效(LoE 4,弱推荐,共识)[12-13],感染肝吸虫的患者,每6个月进行腹部超声监测(LoE 2,强推荐,强共识),这与患者的病死率降低相关[14-15]。新版指南认为患者教育及预防宣教可能是改变患者行为以预防肝吸虫感染和再感染的有用手段(LoE 4,弱推荐,强共识)[16]。而对于肝内胆管结石而言,鉴于相互矛盾的研究结果以及已发表研究的性质和低质量性(回顾性、观察性、单中心和仅限于特定地理区域),新版指南明确指出无法推荐肝切除术作为预防肝内胆管结石患者iCCA的策略(LoE 4,无法提供建议,强共识)。根据现有的循证医学证据,新版指南建议仅在特定情况下(即单叶肝结石、结石导致肝脏萎缩、狭窄持续时间超过10年、胆肠吻合史长)才能考虑肝切除术[17]。

由于现有文献中缺乏足够的数据,对具有iCCA剩余已知危险因素的患者实施监测或预防方案的益处无法进行评估。

1.3 诊断和分期

与传统观点一致,新版指南建议必须进行肿瘤活检才足以获得明确的诊断,它仍然是评估包括成像在内的非侵入性工具诊断准确性的参考金标准[18-19]。尽管证据质量较低,但由于明确诊断具有重要的临床意义,这一建议还是被提出来(LoE 4,强推荐,强共识)。旧版指南对于转移性肝肿瘤与原发性iCCA的鉴别是否需要进行免疫组织化学检测持谨慎态度,而新版指南明确免疫组化可以用于鉴别(LoE 4,弱推荐,强共识),尤其是考虑到形态学上的解释在低分化肿瘤的情况下可能不够或通过细针活检获得的组织样本有限,并且免疫组化检查有助于区分大导管型和小导管型[20-21]。对于最新的分子诊断技术,新版指南建议复发风险高(如淋巴结或切缘阳性、血管侵犯或多灶性肝内疾病)的iCCA患者在诊断时进行全面的分子谱分析[实际上是下一代DNA测序(nextgeneration DNA sequencing,NGS)](LoE 5;弱推荐,共识)。分子谱分析技术在诊断时的临床应用目前存在着争议,欧洲肿瘤医学学会(European Society for Medical Oncology,ESMO)指南[21]推荐所有CCA患者使用NGS。基于针对分子定义的晚期CCA患者亚群中选择这些畸变的抑制剂的临床益处的证据,以及在二线化疗有限疗效的背景下,多个国家和国际组织指南[22-24]推荐肿瘤分子谱来指导晚期CCA患者的治疗决策并且建议在诊断晚期或转移性CCA时进行肿瘤分子谱分析。

对于iCCA的分期,新版指南首次明确提出应考虑MRI而不是CT扫描(LoE 2,强推荐,共识),在评估iCCA的关键分期系统的时候,MRI对T1B,T2,甚至T3/T4肿瘤的分期优于CT[25]。旧版指南认为PET扫描作为一种分期方式的作用存在争议,新版指南对此明确,在分期评估期间,明显可切除的iCCA患者应常规进行FDG-PET扫描,以便识别标准CT扫描或MRI未显示的淋巴结转移(LoE 2,强推荐,共识),两项系统综述/Meta分析[26-27]的结果支持新版指南的这一建议。明显可切除的iCCA患者应在分期评估期间接受内镜超声细针穿刺淋巴结取样,以确定是否淋巴结转移,阳性结果将改变治疗(LoE 2,强推荐,共识)[28]。

1.4 治疗

1.4.1 手术治疗 iCCA唯一有效的治疗方法是根治性切除,不幸的是,大多数患者由于发现较晚,就诊时常处于进展期或晚期,导致无法实现R0切除。根据美国国家癌症研究所监测、流行病学和最终结果(the Surveillance Epidemiology and End Results,SEER)数据库数据,在1983—2010年间诊断为iCCA的患者中,只有15%的患者接受了切除[29]。不同的指南和共识声明[24,30-32]强烈推荐R0手术切除,因为这比R1/R2切除具有更好的临床结果。对于小病变和周围病变可以进行非解剖性或解剖性切除,而对于较大的iCCAs,通常进行解剖性肝切除术[33]。Si等[34]使用倾向评分匹配分析技术分析了702例连续患者的数据,得出结论:与非解剖切除相比,IB期或无血管侵犯的Ⅱ期iCCA的解剖切除与更好的生存率相关。术后肝功能衰竭是延长肝切除术后最常见的死亡原因,残肝体积(residual liver volume,RLV)对于避免术后肝衰竭至关重要,对于肝脏正常的患者,25%~30%的RLV足以防止术后肝衰竭,而对于慢性肝病患者,通常需要40%以上的RLV[33]。在RLV不足的情况下,肝内门脉支栓塞(portal vein-branch embolization,PVE)是接受右肝切除术、扩大右肝切除术或其他实质切除术患者防止肝衰竭最常用的手术。联合肝脏分隔和门静脉结扎的二步肝切除术(associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy,ALPPS)也被认为是一种诱导残肝显著肥大的方法。

与之前的观点一致,新版指南认为不需要常规地进行腹腔镜分期,但也强调对于符合多灶性、高CA19-9水平、可疑血管侵犯或怀疑腹膜疾病等情况的iCCA患者,可以进行该检查以明确排除可切除性[32]。肝十二指肠韧带淋巴结清扫是目前大多数中心都会选择的例行步骤,但仍然存在争议。新版指南推荐局部淋巴结切除术作为iCCA肝切除术的标准手术,因为它可以正确分期以及得到更好的预后。有证据[35]表明充分的淋巴结切除术为病理上淋巴结阳性的cN0患者提供了更好的生存结果,这进一步支持常规使用充分的淋巴结切除术治疗cN0 iCCA患者的建议。美国癌症联合委员会(American Joint Committee on Cancer,AJCC)/国际癌症控制联盟(Union for International Cancer Control,UICC)第8版iCCA分期[36]指出,完全淋巴结分期建议至少取6枚淋巴结。一项对来自15个中心的603例患者的多机构分析[37]表明,当检查超过6枚淋巴结时,鉴别力最大,并且对肝动脉共结的分析信息量很大。

由于术后肿瘤复发率高且发生早,多灶性iCCA预后不佳。AJCC/UICC第8版iCCA分期将伴有肝转移但未累及淋巴结或肝外转移的iCCA归类为早期疾病,ENS-CCA提出了新的“M1a期”(即肝转移:多发性肝脏病变,伴或不伴血管侵犯)。因为与其他早期疾病相比,M1a期患者的预后较差,而与肝外转移患者相比则预后相对较好[38]。新版指南认为,选择性多灶、单叶iCCA患者可考虑行iCCA切除术(LoE 4,弱推荐,共识)。但对于是否将其作为首选治疗手段,新版指南没有正面回答,需要更好地比较研究资料支撑进一步的结论。对于下腔静脉、肝静脉或门静脉宏观血管累及的iCCA患者,没有足够的证据支持考虑切除而不是局部和/或全身治疗(LoE 4,无法提供建议,共识)。

1.4.2 辅助治疗和新辅助治疗 对于技术上具有挑战性但可切除的疾病,新版指南认为如果可能实现R1切除,则可以考虑新辅助全身化疗(LoE 4,弱推荐,共识)[33,39-42]。在iCCA根治性切除后,强烈推荐6个月的口服氟嘧啶疗程(卡培他滨或S-1)(LoE 2,强推荐,强共识)[43-45]。

1.4.3 移植治疗 旧版指南不推荐iCCA或混合HCC-iCCA进行肝移植,新版指南则认为肝硬化背景下出现的早期iCCA (病灶直径≤3 cm)可以考虑肝移植(LoE 4,弱推荐,共识)[46-47]。另外,新版指南认为局部晚期iCCA不应在临床试验之外进行肝移植(LoE 4,弱推荐,共识)[48]。

1.4.4 不可切除疾病的治疗 对于状态良好的不可切除iCCA患者,新版指南强烈推荐选择GemCis作为一线化疗方案,并强调在可用的情况下应该添加度伐利尤单抗 (LoE 1,强推荐,强共识)[49-53]。该推荐意见获得了Delphi小组所有成员的一致赞成。而对于功能状态受损的iCCA患者,吉西他滨单药治疗或加S-1联合治疗可提供相当的疗效,并且不良事件较少(LoE 2,弱推荐,共识)[54-55]。

1.4.5 局部区域的治疗 与旧版指南谨慎的态度不同,新版指南认为经动脉手术(选择性内放射治疗、化疗栓塞和动脉内化疗)是可行和安全的,尽管目前尚缺乏有力的研究证据,但对于某些不可切除的疾病患者可能是一种合理的选择(LoE 4,弱推荐,共识)。对于无法耐受手术或手术条件不理想的单个病灶直径<2 cm的iCCA患者,热消融是可行和安全的选择(LoE 4,弱推荐,共识)[56-57]。

1.4.6 放射治疗 对于不可切除、肝脏受限的iCCA,由于证据不足,新版指南不推荐支持或反对外部束消融剂量放射治疗(external beam ablative dose radiation therapy,EBRT)作为不可切除的肝局限性iCCA的全身治疗替代方案(LoE 4,无法提供建议,共识)。

1.4.7 靶向治疗和免疫治疗 在iCCA中最常见的突变或扩增基因是ARID1A、BAP1、EPHA2、FGFR2、IDH1、IDH2、KRAS、MCL1、PTEN、PTPN3、TP53,导致相关细胞内通路过度激活。随着对iCCA的分子生物学和相关的靶向治疗理解的深入,新版指南首次提出,对于具有错配修复缺陷(mismatch repair deficiency,dMMR)/微卫星不稳定性高(microsatellite instability high,MSI-H)特征的iCCA患者,在一线化疗取得进展后,免疫检查点阻断应被视为一种治疗选择(LoE 4,强推荐,强共识)[58-59]。此外,新版指南强烈推荐在标准一线化疗取得进展后,iCCA和FGFR2融合或其他重排的患者使用FGFR抑制剂(LoE 2,强推荐,强共识)[60-62]。

总而言之,在一线治疗取得进展的iCCA患者应接受以下治疗:⑴IDH1突变的患者应接受FOLFOX化疗(5-氟尿嘧啶联合奥沙利铂)或艾伏尼布(IDH1抑制剂)治疗;⑵FGFR2融合或重排的患者应接受FGFR抑制剂;⑶未在一线接受度伐利尤单抗的dMMR/MSI-H患者应接受免疫检查点阻断(LoE 2,强推荐,共识)[63-64]。

1.5 复发评估

通常在评估手术或介入治疗后的复发时,应在综合考虑不同治疗(如经动脉化疗栓塞、经动脉放射栓塞、手术)的相关技术问题后,选择一个正确的肝脏成像方法。在此基础上,新版指南提出了一个方向性的建议:任何肝脏的影像学评估都应辅以胸部、腹部和骨盆的CT扫描,因为复发可能发生在肝脏内部或外部(LoE 4;弱推荐,共识),这与ESMO指南[65]观点一致。

2 新版指南与国内外相关指南比较

目前全球iCCA临床实践指南的数量仍然相对较少,并且其内容常常被包含在胆道肿瘤或胆管癌的临床指南中。2012—2022年间全球范围内发布了12篇针对或涵盖iCCA临床诊疗信息的共识、指南[66]。

部分指南[24,67-70]推荐将CA19-9、癌胚抗原(CEA)和CA125作为早期发现和诊断iCCA的血清学肿瘤标志物,但旧版指南[5]明确认为血清学肿瘤标志物如CA19-9对iCCA的诊断不敏感,不足以建立诊断,新版指南更是没有将血清标志物作为关键的临床问题进行讨论[5-6]。病理活检仍然是iCCA确诊的唯一金标准,这已经取得了广泛且一致的共识。除此之外,新版指南则更加强调影像学手段尤其是MRI在iCCA诊断中的地位。在临床分期方面,目前中国临床肿瘤学会(Chinese Society of Clinical Oncology,CSCO)、美国国立综合癌症网络(National Comprehensive Cancer Network,NCCN)均明确建议使用AJCC/UICC第8版TNM分期系统,但日本肝癌研究组的指南指出该分期标准不适用于日本患者[24,67-68]。而新版指南仅强调了在分期中完整分子谱分析及PET的使用[6]。在治疗方面,目前所有指南均认为手术治疗,尤其R0手术切除是iCCA患者首选的可能根治的方法,并获得强烈推荐。尽管具体术式各有不同,但均要求谨慎、妥善地处理RLV与术后肝衰竭的问题[24,31-32,68,71]。关于淋巴结清扫,虽然常规进行淋巴结清扫已成为各大指南的广泛共识,但是清扫的范围及数量目前仍存在较大争议,且观点不一。国内指南[68,70]认为,起源于肝左叶的iCCA需清扫肝十二指肠韧带、小网膜至胃小弯和贲门附近淋巴结;起源于肝右叶的需清扫肝十二指肠韧带、门腔间隙和胰腺后方淋巴结;清扫数目则应≥6枚。ENS-CCA指南[4]和AJCC/UICC 第8版TNM分期系统[24]也建议淋巴结数目≥6枚。美国肝胆胰协会指南[71]则认为,应首先考虑切除肝十二指肠韧带、肝动脉处的淋巴结,起源于右半肝的iCCA在此基础上还需加做胰后淋巴结清扫,起源于左半肝的需加做胃小弯和胃心脏面淋巴结清扫,虽然其未说明确切的淋巴结切除数量,但强调了年龄、解剖结构、病理学检查方法和清扫的彻底性会对切除范围造成影响。新版指南推荐将局部淋巴结切除术作为iCCA肝切除术的标准手术,但未予详细讨论,并倾向于赞成AJCC/UICC 第8版TNM分期系统提出的淋巴结清扫数量≥6枚的观点。虽然目前肝移植仍不是iCCA的常规治疗方法,但部分国内外指南[4,68-71]提出,在无外周侵犯及远处转移且最大径<2 cm的单发iCCA患者,经过合理的术前放化疗后,可以考虑肝移植治疗,新版指南则认为仅有在肝硬化背景下出现的早期iCCA(直径≤3 cm)可以考虑肝移植。目前,包括新版指南在内的国内外各指南[6,31-32,65,67-68,70]对术后辅助治疗方案的观点较为统一,即强烈推荐GemCis作为一线化疗方案,推荐以氟尿嘧啶为基础的二线化疗方案。由于尚缺乏大规模的随机临床研究证据支撑,国内外指南对于免疫治疗和靶向治疗的推荐较少。根据现有的证据,新版指南提出了FOLFOX、FGFR抑制剂及免疫检查点阻断的个体化靶向治疗推荐方案。在放疗及区域局部治疗方面,由于方案较为成熟且适用情形较为清楚,各指南建议分别用于符合特定条件的 iCCA患者。

3 总结与展望

新版指南是世界范围内关于iCCA研究最新进展的集中体现,代表了国际上目前对于iCCA临床实践的主流观点,对于提升全球iCCA临床诊疗水平具有积极的引领作用。单独针对iCCA的临床实践指南数量有限,这更加凸显了新版指南的临床指导价值。与旧版指南相比,新版指南在诸多方面进行了大幅更新与全面总结,紧跟iCCA研究的最前沿。

当然,必须指出的是,由于对iCCA的研究仍在进行之中,不少问题尚存争议,最终结论仍有待观察。因此,一方面,对于新版指南中尚缺乏确切临床研究证据或与其他指南观点不一致的内容,应等待后续大规模、多中心随机临床试验的结果,不应局限于现有指南的观点;另一方面,考虑到国际上主流指南在制定过程中采取的循证医学证据大多是来自西方国家的iCCA研究,这可能会造成最终结论受到遗传背景、生活饮食习惯、种族差异及环境影响等多方面因素的影响,进而使得中国医师在学习应用指南建议时出现矛盾。因此我国应该重视组织更多更大规模的临床研究以获取来自中国iCCA患者的第一手资料,为制定适用于中国患者群体的临床实践指南提供强有力的支撑证据。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。

作者贡献声明:覃德龙直接参与文献选题和文章思路,负责文献资料收集、解读与分析,以及文章初稿撰写和后续修改;陈家璐、唐玥负责文献内容审阅和修改;全志伟负责把控文献中关键性理论要点及稿件最终审阅定稿;汤朝晖负责文献总体选题和设计、文章思路、文献稿件最终审阅定稿,对学术问题进行解答,并最终同意论文发表。