复合枢纽型道路交叉口地段交通与空间整合分析

摘 要:探讨复合枢纽型道路交叉口地段、空间整合等概念内涵,以湖北省武汉市街道口地段为研究对象,分析复合枢纽型道路交叉口地段空间构成要素、现存的代表性问题,并提出相关空间整合的策略,以优化该区域的道路交通、公共空间和周边建筑的空间系统。

关键词:复合枢纽型;道路交叉口;空间整合;武汉街道口

一、复合枢纽型道路交叉口地段

(一)概念界定

城市道路与道路相交的部位被称为道路交叉口,城市道路靠交叉口相互连接形成道路网,以满足各个方向上的交通需要。交叉口是整个道路交通的咽喉[1]。随着城市交通的发展,人们的生产生活需要多种交通方式并行,出现了以城市干道、地铁、城市高架桥等共同组成的交叉口。此类交叉口交通流量巨大,且伴随着高强度的周边地块开发,对于人性化程度要求高[2]。本文将此城市节点定义为枢纽型道路交叉口。枢纽型道路交叉口是城市主干道交叉、地铁站引入、城市高架桥穿过、周边高强度城市开发的空间,尺度巨大,各要素关系复杂。枢纽型道路交叉口结合临街的商业建筑,一起构成交叉口地段,本文将该地段定义为复合枢纽型道路交叉口地段。

空间整合是从系统效率角度进行一体化布局,指该地段的交通、建筑、场地各要素整体整合关系。复合枢纽型道路交叉口地段大致分为两种类型:一是统一规划建设,空间整合度高;二是自发建设,空间整合度低。

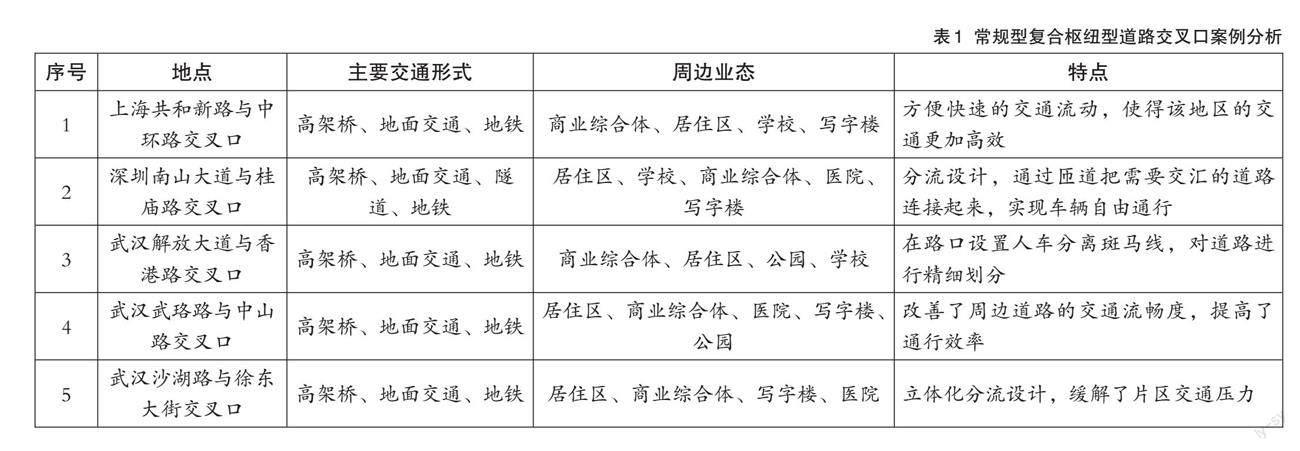

(二)典型案例分析

国内外,有许多成功的复合枢纽型道路交叉口设计案例(表1)。例如,日本的东京都市高速公路系统(Tokyo Metropolitan Expressway)是世界上最大的立体化交通网络之一,该地段周边业态开放强度高,将城市交通引入高架和地下通道,有效缓解了交通压力。新加坡的马林百列(Marina Bay)地区采用了立体化道路和地下通道的设计,使该地区的交通流畅并保持了城市的美观性。北京、上海、广州、深圳等城市在高强度开发地块都采取了复合枢纽型道路交叉口设计,以缓解地段交通拥堵和提高交通效率。例如,重庆盘龙立交桥是内环快速路、渝航大道等多条道路交叉,高架道路网络随着周边开发强度增加不断扩展,上海共和新路与中环路道路交叉口、深圳南山大道与桂庙路道路交叉口等和周边居住区、商业区等共同成为城市的标志性景观,利于城市节点性的增强[3]。

武汉市在高强度的城市发展中采取了复合枢纽型道路交叉口,以缓解地段交通拥堵并提高交通效率。这些交叉口均位于武汉市中心商业区,交通流量大,为有效缓解交通压力,均采用立体化设计,包括高架桥和地下通道等交通设施,实现车辆和行人的分流,大大减少了交叉口路段的拥堵情况,并且对周边环境的影响也进行了合理的考虑,一定程度上保持了街道空间的美观度。

二、复合枢纽型道路交叉口空间构成

复合枢纽型道路交叉口是城市的复杂地段,空间复杂,集约度高。空间特征体现在分层结构、流量分离、交通设施的完善和人行与车行的分离等方面。其空间构成要素主要包括以下几个方面:

地下地铁交通:地铁站的出入口、换乘通道、站台等构成了复合枢纽型道路交叉口的重要组成部分。地铁交通在交叉口的交通流量考量中应得到重视,尤其是地铁站的进出站口人流量较大,需要与地面交通进行良好的衔接。

地面城市交通:地面交通是复合枢纽型道路交叉口的主要组成部分,包括城市主干道以及相应的车道、交通信号灯、人行横道等。这些地面道路承载着车辆和行人的交通需求,是交叉口交通流量的主要通道。

高架桥交通:复合枢纽型道路交叉口多设有高架桥,它横跨多个高架道路和匝道,连接了不同方向的交通流动。高架桥上的行车道、匝道等是交叉口中高架交通的重要组成部分,通过高架桥可以实现不同方向车辆的快速通行。

城市下穿隧道交通:隧道是复合枢纽型道路交叉口的重要交通通道,负责承载部分交通流量。隧道交通在交叉口的道路网络中起到关键的连接作用,将车辆从地下引导至地面道路或高架桥,确保交通的畅通。

周边商业、办公、教育和医疗等设施:复合枢纽型道路交叉口周边分布着大量商业、办公、教育和医疗设施,吸引了大量的交通流量。这些设施的存在增加了交叉口的交通需求,需要在交通规划中充分考虑这些特殊区域的交通流动。

三、复合枢纽型道路交叉口地段问题

案例选择武汉市洪山区街道口片区,该路段西连武珞路,衔接武汉长江大桥,东连东湖新技术开发区的枢纽门户光谷广场,南北珞狮路连接武汉市二环线高架桥,是武汉地铁2号线和8号线的换乘站点,具有“环线经济”和“地铁效应”协同效应,是武昌的重要交通枢纽之一。该区域周边设有商业、办公、教育和医疗设施,企业和学校的上下班时间段与早晚高峰期重叠,吸引了大量交通流量,涵盖了多层的车行道路和人行道路,形成了一个复杂的复合枢纽型道路交通系统。

街道口立體化道路交叉口,交通系统复杂,从竖向上可分为6层:车行道路包括地面道路、高架桥、地下隧道形式,人行包括地铁站内部线路、人行道路、开敞空间等。

(一)主要空间层面的交通状况

地面交通及周边商业开发:东西向主干道为珞喻路,双向10车道;南北向主干道为珞狮路,双向6车道。该路口周边分布众多的交通吸引源,如湖北省妇幼保健院等大型三甲医院,商业休闲设施有银泰创意城、未来城购物中心等商业综合体,办公设施有阜华大厦、鹏程国际等多栋塔楼,周边众多高等院校,是人流较为集中的区域。总的来说,该区域住宅小区较少,但写字楼租赁,公司企业密度极高,同时还有大量的商铺与住宿服务配套,办公上下班、学校上下学时间段均集中于早晚高峰期,再加上周边业态丰富,到发性交通和过境交通均大量汇聚到该道路交叉口处,导致交叉口人流量大、车流量大,交通拥堵是长期以来阻碍区域提质的严重问题。

地铁交通状况:街道口地铁站是武汉地铁2号线、8号线的换乘站点,地下一层为站厅层,地下二层为站台层。其中,2号线是武汉客流量最大的地铁线之一[4]。经过实地调研,得到街道口地铁站在工作日与休息日分时段(14:00—15:00,19:00—20:00)平均人流量数据。在该交叉口路段,地铁站点人流量不同时间段平均值差别较大,且不同线路的不同站口人流量差别较大,总体来说同一时段东西向的2号线出站及进站人流量均远多于8号线,其中靠近群光的B口、靠近银泰的C口人流量最大,且该处为商业群,车流量也较大,加重路段交通压力。

高架桥交通状况:街道口地段设有南北向的武汉市二环线珞狮路高架,主线双向4车道,宽18米。街道口道路交叉口(包含隧道和高架)早晚高峰期间集散流量每小时可达1.5万辆,已远超街道口交通路网的承载能力。

(二)复合枢纽地段的关键问题

结合城市道路交叉口地段的相关研究、调研的实际情况分析可知,武珞路与珞狮路道路交叉口及其周边区域存在一些较为明显的问题,具体如下:

周边开发强度大,交通吸引源多,造成交通拥堵。街道口片区周边有大型商业综合体、高等院校和医疗设施等交通吸引源,吸引了大量的人流和车流,但现有空间环境无法有效进行人流引导与集散,导致交通拥堵问题严重。

路网不完善,两条主干道同时承担交通与生活服务功能。珞狮路与武珞路作为城市主干道,上面设有二环线高架桥,下部设有街道口地铁站,本可以分散交通压力,但由于周边城市次干道及城市支路较少,车辆无法通过路网进行分流,必须通过该路段进行交通集散,加之此处开发量大,导致交通瓶颈和拥堵现象。

核心节点空间尺度饱和,严重制约通行能力。该枢纽型道路交叉口作为区域内的核心节点,连接了多条主要道路和地铁线路。然而,由于核心节点的设置不合理,交通流量无法得到有效的分流和协调,所以交叉口的通行能力受到一定制约。

地上交通与地下交通衔接不够,人流集散效率低下。街道口道路交叉口区域存在地上和地下交通系统,包括地面道路、地铁站和高架桥等。然而,地上和地下交通系统之间缺乏有效的协调和衔接,导致人流无法高效分离和流动,增加了交通堵塞和拥堵的可能性。

机非交通严重混行,干扰流线。在街道口道路交叉口区域附近,机动车辆和非机动车辆的交通流混杂在一起,缺乏明确的交通分隔和通行规则。这种交通混行现象增加了交通事故的风险,并进一步加剧了交通拥堵。

四、复合枢纽型道路交叉口空间整合策略

结合案例研究,充分分析复合枢纽型道路交叉口空间特征,建构有效的策略。对复合枢纽型道路交叉口周边地块进行环境提升,以改善复合枢纽型道路交叉口地段的环境质量。结合空间连通理念,试图将城市节点中的点、线、面要素以整体网络形式组合起来,修复城市割裂空间,激活存量用地资源[5]。

(一)合理组织交通,构建近地面慢行流线系统

车行交通分为快速过境交通和地面交通,地面交通中影响最大的是地块出入口的交通。运用智能化等手段合理组织交通是解决拥堵的关键。构建地面的慢行流线,构建地下创意环线,将地铁轨道交通流线与商业综合体相结合,通过地下通道、商业走廊等将地铁站与商业区相连,方便乘客在出站后进入商业综合体,提升换乘效率与商业活动,高效引导人流活动。参照小街区、密路网的原理[6],联通各个单元空间,满足居民日常出行需求。

(二)增加公共空间,激活广场活力

通过扩大广场的面积,可增加公共空间的供应,为人群提供更多的休闲和活动场所,吸引人群来到广场,分散周边道路交叉口的行人流量,缓解交通拥堵。同时,可将广场进行空间重塑,在构建慢行流线的基础上,赋予广场不同的功能。以街道口为例,在东南角地块设置地下步行广场、艺术演绎广场、休闲广场等,在西南角地块设置创客广场空间与开放活力广场,东北角地块设置城市展厅广场等以引导人群,这样的多样化外部空间环境能够吸引更多的人流,提高广场活跃度,减少人群穿越道路交叉口的需求。

(三)架设空中连廊,缓解地面交通压力

空中连廊是一种高架结构,类似于桥梁,可以横跨建筑物和道路之间,为行人和非机动车提供通行通道,尤其是在复合枢纽型道路交叉口,可有效缓解地面交通压力,解决机非混行的问题。利用连廊连接商业区、办公区与公共交通站点等,不仅使得行人与非机动车可通过连廊快速到达目的地,而且可以鼓励人们选择步行的交通方式。

五、结语

本文定义了复合枢纽型道路交叉口,结合实际案例分析,并以街道口地段为例进行调研,提出了空间整合策略。近年来各大城市交通形式愈發严峻,对于复合枢纽型道路交叉口地段的交通组织,需要采用更加科学的方法来保证不同交通方式的效率最大化。针对目前存在的问题,需要深入进行枢纽型道路交叉口交通组织,系统开展地段整合,从而提高城市的公共空间活力与交通运行水平。

参考文献:

[1]雷馥鸣.城市道路交叉口交通组织优化设计[J].智能建筑与智慧城市,2022(1):145.

[2]李长寿.城市道路交叉口的人性化设计探讨[J].工程技术研究,2020(16):209.

[3]马冀.城市道路交叉口的建筑形态设计研究初探[J].居舍,2022(1):92.

[4]刘学军,王彤,刘华,等.多源数据下地铁站域TOD效能评估:以武汉地铁2号线为例[J].测绘地理信息,2023(2):33.

[5]武飞,李航.TOD 视角下轨道站域连通空间规划设计策略研究:以深圳地铁12号线中山公园站连通项目为例[J].城市建筑,2023(4):47.

[6]康浩,白颖,曹雄赳,等.TOD 发展模式下慢行交通品质提升研究[J].综合运输,2023(4):59-60.

作者简介:

李奕暄,中南大学建筑与艺术学院学生。研究方向:环境心理学。