李倜书名不显问题稽考

刘岳恒

摘 要:元代李倜书法造诣颇高,却书名不显,本文通过对李倜的生平行迹与学书、交游进行联系考述,认为造成李倜书迹较少,书史罕传的原因主要有两点:一为受到戴表元《拟晋山房记》中的规劝影响,一为其仕宦经历与元初杭州书画圈活跃期的时间错位。

关键词:李倜 元代书法 拟晋 杭州书画圈

李倜向来以『拟晋』『善临书』的形象流传于世,其在元初颇受赞誉,以至于被同时期的黄公望评为『颉颃于松雪、困学二老,斯时有三君子而能追及之可谓难矣,员峤至今成为独步可也』[1]。但这样一位书家于后世却『颇为寥落寂寞,不但要查找其身世不易,连传世作品究竟有多少也没人能说出个子丑寅卯来。』[2]当下对于李倜的研究,囿于材料短缺,对其专述文章不过四、五篇,虽大致勾勒出李倜生平的仕宦经历,但缺乏对其学书历程与书事活动的详细考述。

在对李倜行迹与书事的梳理过程中,有两点问题需重视。一是大德元年后,李倜于书艺上少有进展,而多投身于政事;其二,至大元年后,李倜虽履职于杭州这一文化中心,却对元代书坛的参与并不充分。本文既通过对李倜生平行迹与学书进行联系考述,试对李倜书名不显问题进行分析解释。

李倜生平行迹与学书考述

李倜一生的行迹大致可分为三个阶段。第一阶段,在至元三十年前,是为李倜早年行迹,大致自山西至上都,后至四川;第二阶段是李倜自集贤院出仕后,其活动范围主要在南方地区,历任临江总管、南剑路总管、两浙盐运使等官职,在此期间,李倜与元代文人交往密切;最后一阶段为延祐年后返还内廷,此阶段再无明显行迹可考。

李倜早年跟随其父李昱,从太原至上都,度过了十几年的北方生活。在《故成都路防城军民总管李公墓志铭》对李昱及祖父李懋的记载中,并未提到二人在书法上有何见长,足可知李倜书法受到家学影响的可能性较小。李倜虽在家学中未得到完整的书学传承,但当时,在忽必烈的招揽下,元上都汇聚了众多北方书法高手。

于此背景下,李倜不免受到了北方书家群体的影响,尤其是当时方兴未艾的复古风气,李倜书法在此土壤中萌芽,为其后来投身元初全面复古运动做好了准备。

至元末年,李倜入集贤院供职,并遇到了自己一生中重要的知己——赵孟頫。《在佩文斋书画谱》中,记载了至元三十年,赵孟頫为李倜书《道德经》一卷,又于次年为其父李昱书墓志铭,两件事都证实了二人此时交往匪浅。

大德元年后,是李倜仕宦、交游最为活跃的阶段。

此时的出仕经历大体分为四段。大德元年至五年,任临江总管,虽颇卓政声,期间却也遭奸民污谗被劾而去官;大德五年至十一年还京,任集贤院学士;大德十一年至皇历初年前往延平任南剑路总管;皇历初年后担任两浙盐运使,寓居杭州,一直到其晚年返还内廷。

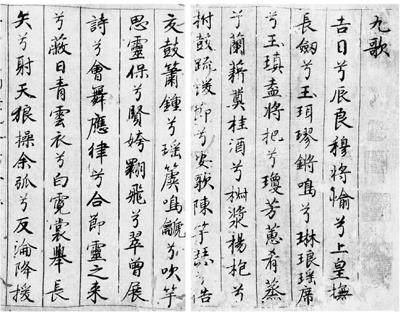

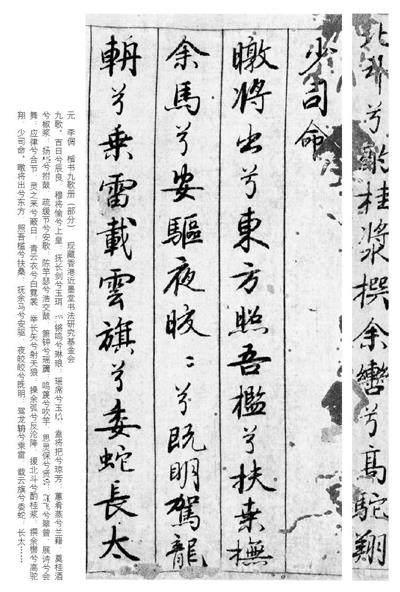

如今,我们可以观摩到的李倜真迹,也几乎都是其在大德年间(一二九七—一三〇七)所书。如大德二年,李倜作楷书《九歌》;大德五年,李倜题《陆柬之文赋》第一跋;大德九年,李倜书《陆柬之文赋》第二跋。对比其皇庆元年所作《跋周文矩采神图》和延祐二年的作品《跋唐林藻深慰帖》,在用笔习惯、结字方式上并无明显的分别。可以说,大德年间是李倜书法的成熟时期。

李倜在南剑路总管任职自大德十一年到至大末年。

其中最为重要的书事活动在至大二年,李倜《临晋右军名府等帖》一卷,卷后保留有赵孟頫、黄石翁、虞集、陆友仁、钱良佑、高晋、李瓒、黄公望、李升、赵雍、张昕等人题跋。这些品评在很大程度上引导了我们对李倜书家形象的认知。

综合来看,大德到至大年间,是李倜书法的成熟期和活跃期。此时的李倜在书坛声名渐起,但到了大德年后,李倜的书事却逐渐寥落。至大末年,李倜出仕杭州,若按照常理而言,杭州是元初经济、文化最为兴盛的地方,李倜于此履职数年,却少有书事活动的记载与书法作品的流传。显然,李倜对当时书坛的参与并不充分,可以说对至大以后李倜于书坛沉寂原因的探究,是解决李倜书名不显问题的关键。

戴表元《拟晋山房记》对李倜的影响

至元三十年,李倜为自己题斋号为『拟晋斋』,不仅学书崇尚晋人,甚至连桌椅布置都和东晋时期的文人相仿佛,又托友人请当时的文坛领袖戴表元作《拟晋山房记》,首段曰:集贤学士河东李公士弘,以好书名天下,稍暇则取晋右军纵笔拟为之。所居山房之窗壁几格砚席,诸供具花物,皆奕奕有晋气。由是以『拟晋』题其颜,而介所从游以徵言于余。[3]

戴表元是宋末元初时期名重一时的诗文作家。李倜请其作表,意在将自己『拟晋』之名推广,但相较于李倜『拟晋』之自得,戴表元在《拟晋山房记》中并未大肆夸赞,反而颇有微词。文中曰:余始闻而疑之,以为集贤公之居,切迩中朝,既以文学为真侍从,出又为贤二千石,……于古人何所不可至,而专取晋人书名以自拟,何耶?[4]

此段先是肯定了李倜在文学、政绩上的突出表现,又话锋一转,认为李倜既以文学優异深得赏识,又何必再故作晋人姿态?接下来,戴表元对此深入进行展开:故古之君子,生而无不精于贱事……书刀简牍,虽非如后世之妍毫媚墨,亦往往求通其说而尽其用。一旦猝然起之,临戎出政,则亦不至有恇怯龃龉之态。[5]

此段提到,古之君子『无不精于贱事』,显然是指代李倜之好书。精通这些『贱事』虽不是什么错误,但不可因此而荒废了国之政事,从侧面隐喻了对李倜『拟晋』这些行为的不满。戴表元继而对东晋王羲之做出了评价:晋氏遂东,风尘迷目,始真无所用力,而各独以其书传。右军在当时辈流中传最甚。虽书之工,亦缘其人冲怀妙识,嘉谋静操,有以相挟而为之耳。岂惟右军,令他人皆如王敦、郗超等辈,千载之下,望其遗迹,将唾弃不暇,又岂置齿牙哉![6]

『晋氏遂东,风尘迷目』,东晋士人惶惶度日,只能以书法传世,王羲之是其中最甚者。戴表元虽委婉提出王羲之传世不仅是因为其书法登峰造极,更因为他本人兼具智慧与谋略,但后来又提到了这些书家在数年之后将被『唾弃不暇』,可谓是十分严厉的批评了。

文末,戴表元对李倜又进行了劝勉,奉劝李倜对翰墨一事应适可而止:今吾集贤公,生于兴盛之朝,……翰墨一事,未之能忘。盖优哉游哉,聊以寄意,偃仰为适而已,而谓可以窥公之杜德机乎?……请书以慰公,而且为公勉焉。[7]

综上所述,李倜在当时以『拟晋』之名颇为自得,甚至托友人请当时文豪戴表元作记,但事与愿违,戴表元并未顺李倜之意对此行为大肆称赞,反倒是进行了批评与规劝。戴表元年龄长李倜几岁,在当时东南地区颇具影响力,于文坛的地位远胜于李倜,因此,此番行为不仅未能使李倜『拟晋』之名作为一桩美谈流传当时,反而起了反向宣传的坏作用。

李倜在此后专于政事,少有书事记录或许颇受此影响,是否此规劝起了作用,让李倜未能在学书道路上更进一步?对此,还有两条佐证。

首先,在戴表元作《拟晋山房记》不久后,李倜开始了辗转多地的仕宦经历,历任临江总管、南剑路总管、两浙盐运使,皆为政务繁忙的实职,李倜生前官至二品,于政事上不可谓不努力。

联系至大二年李倜书《临王右军明府等帖》,赵孟頫、黄石翁、虞集等人在其后作的十一则题跋,对此问题有所体现。赵雍跋语中所提『政事之余,留意翰墨间』[8],黄公望也提到『翰墨特其余事,至于立身宦途而志趣超然于物表,此吾所以起敬者也』[9],高晋也说道:『其文章政事为当世之所推重』[10]。从题跋书评来看,少有直接夸赞作书者政绩的语料,在众人的群题中,明显可以看出当时李倜『立身宦途』的志趣。

其次,从李倜传世作品来看,李倜的书法风格于此后再未有所变化。对比李倜晚年的作品《唐深林藻帖跋》与此记前后几年的作品《文赋跋》《九歌》,书法水平已无明显提升。因此,虽无语料表明戴表元《拟晋山房记》的批判直接导致了李倜因政废书,但从上述资料看来,李倜晚年转而投身于政事并疏于对自身书法形象的塑造,戴表元的规劝起到了重要影响。

李倜与元初杭州书画圈的时空错位

皇庆元年,李倜出仕两浙盐运使,寓居杭州。元代初期的杭州地区经济繁荣、文事繁盛,方波在《元初杭州书画圈的雅集与观念重构》中着重介绍了这一时期杭州地区的书坛、文坛胜景。在当时,汇聚于此的代表书家有赵孟頫、邓文原、鲜于枢、仇远、白珽、周密、郭天锡等人,众人之间唱酬诗集、题跋文咏。在元初士人雅集群题活动的过程中,既有书法批评的观念重构,又为后世研究书家行迹、保留书迹资料提供了重要的史料来源。

若按常理推测,元初杭州书画鉴藏活动繁盛,李倜又与当时重要书家鲜于枢、邓文原等人年龄相仿,理应在杭州书画圈有着重要地位。从李倜大德年间的交游不难看出,他的社交广泛,甚至对宋遗民文人也毫不避讳,融入杭州士人群体应该是不难的。但其嗜好书法却为何书事记录颇少?李倜与赵孟頫交好却为何没融入于杭州书画鉴藏的士人圈?

要想探查清楚李倜与杭州书画鉴藏圈的关系,就要理清杭州书画鉴藏活动的发生年代及参与人员的大致经历。

首先是杭州书画圈的发生年代。杭州书画鉴藏活动最为活跃的时期为至元和大德年间。方波在《元初杭州书画圈的雅集与观念重构》一文中,考证了以武林胜集为标志、发生在元初的杭州地区书画交流活动。但在方波的文章中,并未提到杭州书画圈的消解。

至元至大德年间是杭州书画圈最为活跃的时期,但到了至大、皇庆年间,杭州的书画鉴藏活动开始逐渐消沉,这都归因于杭州地区书家的星散。

至元十四年,鲜于枢置江南行御史台于扬州,自此便开始了在两浙地区的辗转仕宦生涯。至元二十一年,自扬州迁江淮行省来治于杭,大德六年于杭州病逝。在元初书坛中,鲜于枢是地位仅次于赵孟頫的重要书家。

时赵孟頫在大都为官,因其家居浙江湖州,因而于南北间往来。鲜于枢在至元年间履职于两浙,成为杭州书画圈的核心人物。鲜于枢长李倜约四五岁,二人年龄相差不大,却于五十七岁早逝。待到皇庆元年李倜置司杭州,此时的鲜于枢已殁。假使当时鲜于枢还在世,二者有着北方书家的同样身份认同,或许能奉为知己。

相较于鲜于枢的早逝,邓文原则因晚年疏于翰墨,书名渐隐。邓文原于至元年间出仕杭州路,历经了杭州书画圈最为活跃的时期,后担任国子司业,晚年专心政事,一度废弃书法。有张雨跋《临急就章》文为证:(邓)早岁大合作。中岁以往,爵位日高,而书学益废。与之交笔砚,始以余言不妄。殆暮年章草,如隔事矣。信为学不可止如此。[11]

鲜于枢、邓文原的相继退出,已使得杭州书画圈的书法活动大打折扣。但皇庆年后此群体所受的打击还不仅如此。

白珽,工诗文,博综经史,却在晚年仕途不顺,归隐于老霞;仇远于元大德年间任溧阳儒学教授,频繁参与杭州书画活动,却在皇庆年后被罢归,遂在忧郁中游山河以终。

此外,重要的书画鉴藏家乔篑成于一三一三年过世;藏有《快雪时晴帖》《神龙本兰亭序》《仲尼梦奠帖》等作品的收藏家郭天锡于一三〇二年过世;时与赵孟頫南北并称的画家高克恭于一三一〇年过世。

鲜于枢、邓文原、白珽、仇远等人皆为武林胜集之时便活跃于杭州书画圈的主要士人,却因早逝、忙于政事、晚年归隐、罢官还家等原因在至元年后相继沉寂。

大致可以以鲜于枢的卒年(一三〇二)为期,杭州书画圈日渐消解。

待到李倜于至大年间调任两浙盐运使之时,名极一时的杭州书画圈实际已经解体。由此看来,李倜虽于元初任职于杭州,却于杭州书画圈的活跃存在着年代错位,更何谈融入此群体。因此,这些看似与李倜同时期年龄相仿的书家,并没有与李倜建立起直接联系。

李倜元史无传,墓志遗失的现象于书法史中不是独例。上文提到,元初雅集中的群题与诗文唱酬是保存书家行迹、保留书迹资料的最重要途径。与李倜同时代的邓文原,就远胜李倜寥落的处境。在同样元史无传,墓志遗失的情况下,邓文原的书法作品、生平资料保存要完整的多,这与其对元初书画圈的充分参与紧密相关。

从邓文原现存书法来看,作品构成以题跋和信札为主,并且这些作品大多数发生在两浙地区,除去题跋类的作品,邓文原的书迹并不比李倜保存的丰富多少。

在元初最为兴盛的杭州书画鉴藏中,士人之间的雅集活动伴随着文学艺术作品的大量消费和集中生产,为后世保留下了珍贵的书迹资料;这些士人又在群体活动中互促互成,如赵孟頫、鲜于枢、邓文原三人,凭借在杭州书画集体中的突出表现而在元初书坛占据重要地位。由此看来,与杭州书画圈及寓居杭州书家的错失,是李倜书迹较少,名不显的主要原因之一。

结语

李倜书名于后世的沉寂,并非是书法史中的偶然现象,历史上书法造诣颇高却籍籍无名者并不少见。从李倜书名不显现象出发,可以看出,有两类因素影响着书家的书名传世:其一为书家因故晚年转而专于政事,疏于书事活动和对自身书法形象塑造;其二为与同时期重要书法群体的错失。这两种因素,或为我们未来解读这一类书名不显的书家时提供线索。

如今观摩李倜的作品,其书法古典风雅可与赵孟頫相当。但由于李倜在元代书画圈的参与并不充分,因而他在起初的影响力就十分有限,与同时期的赵孟頫、鲜于枢、邓文原影响力还不可相较。现在观来李倜的作品,其书法艺术不逊色于同时期的代表书家,着实为元代书坛的遗珠。

注释:

[1][9] 倪涛编;钱伟强等点校.六艺之一录·历朝书谱汇编三[M].杭州:浙江人民美术出版社,2017:7127.

[2]陈振濂.历代书法欣赏[M].西安:陕西人民美术出版社,1988:145.

[3][4][5][6][7] 戴表元著.陈晓冬,黄天美点校.戴表元集·上[M].杭州:杭州古籍出版社,2014:99,99,100,100,100.

[8]卢辅圣主编.张金梁著.中国书法史绎·卷六 反思之旅[M].长春:吉林文史出版社,2014:30.

[10]卢辅圣主编.中国书画全书·第八册[M].上海:上海书画出版社,1993:302.

[11]张雨撰.彭尤隆点校.张雨集·中[M].杭州:浙江古籍出版社,2015:463.

作者系華东师范大学美术学院二〇二〇级硕士研究生

本文责编:王 璨