南方水库热分层消亡期混合层深度及缺氧区时空变化特征

——以南宁市天雹水库为例*

陈 宇,李一平**,朱 雅,郭晋川,吴卫熊,魏 尧,王 璨,商鹤琴,王 煜

(1:河海大学环境学院,浅水湖泊综合治理与资源开发教育部重点实验室,南京 210098) (2:广西壮族自治区水利科学研究院,南宁 530023)

水库已经成为我国的主要供水来源,同时在我国水资源安全供给方面发挥着至关重要的作用[1-3]。水库由于其独特的动力学特性,会出现水力停留时间长、水体垂向交换能力弱、季节性热分层等类似于天然湖泊的“湖沼学现象”[4-5]。水库按照热分层情况可划分为暖多次混合型、不连续的暖单次混合型、暖单次混合型、二次混合型、不连续的冷多次混合型、冷多次混合型、冷单次混合型及永冻型8种类型[6]。深水水库在夏秋季节存在明显的热力分层,一般水体由表层至底层可分为变温层、温跃层及滞温层,这种稳定的水温分层结构会引起水体在物理、化学性质及水生生物特征和分布上出现较为明显的变化[7-8]。

本研究选择我国南方地区广西南宁市天雹水库作为研究对象,在热分层消亡期选取水库湖泊区及过渡区作为主要监测点,监测垂向水温、DO、ORP、pH值等高频理化指标数据,利用天雹水库自建气象站监测天雹水库当地气温、风速、降雨状况等高频气象数据。在分析热分层消亡期水库不同深度水体理化指标变化的基础上,探讨湖泊区混合层深度对气象因子的响应特征及缺氧区的时空变化特征,以期为我国南方地区水库水质改善和保护治理提供数据支撑和理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

天雹水库(22°52′~22°53′N,108°13′~108°14′E,图1)位于广西壮族自治区南宁市,该水库建成于1960年,是南宁可利江的源头,属国家水利风景区,面积约73.30万 m2,集雨面积约50.80 km2,最大水深约15 m,总库容1360万m3,有效库容880万 m3。天雹水库处于亚热带季风气候区,夏季高温多雨,冬季温暖干燥,年均气温21.6℃,入库径流主要受降雨影响,年均降雨量1304.20 mm。天雹水库属单次混合型热分层水库,一般在3-11月形成热分层结构,12-次年2月发生垂向水体混合。为探究天雹水库水体混合过程中水质的变化特征,本研究重点选取时段为2019年11月-2020年2月,且天雹水库在12月5日已开始混合,同时选取包含研究时段的2018年12月-2020年6月气象水文条件用于说明水库基本运行情况,利用2018年3月-2019年4月监测数据阐述水体热分层形成与消亡整体周期规律。

图1 南宁市天雹水库及监测点示意Fig.1 Schematic diagram of Tianbao Reservoir and monitoring points in Nanning City

1.2 数据采集

本研究数据收集与分析选取水库典型区域,结合库区地理位置、气象条件、水文水动力等因素,选取水深较浅区域(过渡区)的S1监测点(约9.43 m,监测时段:2019年11月22日-2020年1月19日)和位于库区中心(湖泊区)的S2监测点(约14.19 m,监测时段:2019年11月22日-2020年2月28日)进行长期监测,于2019年12月15日沿水库中轴线纵向(由南至北)选取12个点位进行加密监测,具体位置分布见图1。利用安装在自动浮标(图1)上的YSI多参数水质分析仪(美国,EXO2)上下移动监测获取高频水体垂向理化指标数据(水温、DO、ORP、pH)、总藻类(Chl,叶绿素和蓝绿藻-藻蓝蛋白,单位为RFU,是YSI的总藻类传感器通过双通道的荧光传感器获取总藻类浓度的表征方式,数值越大表明水体内部藻含量越多)等指标,同步利用天雹水库自建气象站监测获取天雹水库当地气温、降雨等高频气象数据。

1.3 混合层深度及缺氧指数计算

依据密度梯度阈值来定义混合层深度(mixed layer depth,MLD),首先根据水库水体不同深度处的水温计算水体密度[25],同时前期对浊度监测结果显示研究时段内浊度变化差别较小,表中底层浊度差异小于5 FTU,对于此处混合层深度的计算可忽略不计:

ρi={1-(Ti-3.9863)2×(Ti+288.9412)/[508929.2×(Ti+68.12963)]}×1000

(1)

式中,ρi是水库水体不同深度处的密度(kg/m3);Ti是水库水体不同深度处的温度(℃);由各水深处的Ti便可求出此处的ρi,从而得到水体密度梯度;δmin结合实际监测数据及当地气候状况取0.03 kg/(m3·m):

(2)

式中,MLD是混合层深度(m);Zi、Zi+1是水体不同深度处的水深(m);ZiΔ是Zi、Zi+1之间的中点深度;∂ρ/∂Z是垂直密度梯度(kg/(m3·m));∂ρ/∂ZiΔ水体相邻深度之间的密度梯度(kg/(m3·m))。

热分层稳定指数(RWCS指数)是用来评价水体热分层稳定水平的参数,由于RWCS指数只强调上下水体密度差异性而忽略了水体深度的影响,校核后发现RWCS指数更能有效衡量热分层稳定水平,其计算方法如下[26]:

RWCS/H=(Db-Ds)/[(D4-D5)H]

(3)

式中,Db为库区底部(底泥上0.2 m)水体密度(kg/m3);Ds为水体表层(水下0.5 m)水体密度(kg/m3);D4、D5分别为4℃、5℃条件下纯水的密度(kg/m3);H为水深(m)。

缺氧区是一个人为定义的空间概念,仅根据DO浓度的分布数据无法直接量化水体的缺氧程度,因此本文引入缺氧指数(Anoxic Index,AI)的概念,用于对水库缺氧区进行定量化分析,计算方法如下[20]:

AI=Hanoxic/Hw

(4)

式中,Hanoxic为某监测垂线中DO浓度低于2.00 mg/L的水深(m);Hw为监测点位的总水深(m)。 当AI=0时,水体内无缺氧区;当AI>0时,水体内存在缺氧区。同时可以根据AI指数的大小对水体缺氧程度进行比较,AI指数越高说明水体缺氧程度越严重。

本文选取广西南宁天雹水库2019年11月-2020年2月28日水体垂向水温监测数据按照上述计算方法得出冬季天雹水库混合层深度,用于以下分析。

采用Microsoft Excel 2019软件汇总和处理数据,采用SPSS 26软件进行相关性分析,采用Origin 2021进行图表绘制。

2 结果与分析

2.1 水库气象水文条件

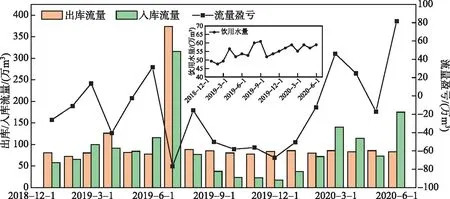

水库气温及降雨年际分布情况如图2所示,天雹水库2019-2020年间,月最大降雨量可达269.20 mm,最小仅为5.6 mm,在2019年9月-2020年1月期间降雨量较为稳定,平均月降雨量为18.84 mm,水库最高气温为28.90℃,2019年9月-2020年1月气温呈下降趋势,下降约14.50℃,2月开始呈现气温回升趋势,6-8月处于持续高温多雨状态,属于典型的亚热带季风气候。水库出入库流量及饮用水量年际分布情况(图3)揭示,天雹水库出入库流量变化与降雨量相关性较强,出入库流量均在2019年7月达到最大值,分别为373.90万、297.20万m3,出入库流量在2019年9月-2020年1月变化较稳定,月均值分别为86.30万、26.10万m3。分析可知,天雹水库冬季(2019年11月-2020年2月)降雨量及出入库流量处于较稳定状态,水体受其波动影响较小。而天雹水库水厂饮用水使用量年内呈现先升高后下降的趋势,月均值可达54.91万m3,其中研究时段内平均月饮用水量为56.16万m3,可见在秋冬季天雹水库引用水需求量仍较大,因此热分层消亡期饮用水源安全也成为目前较为关注的问题之一。

图2 天雹水库气温与降雨量年际分布Fig.2 Interannual distribution of temperature and rainfall of Tianbao Reservoir

图3 天雹水库出入库流量、流量盈亏及饮用水量年际分布Fig.3 Interannual distribution of inflow and outflow discharge, flow profit and loss and drinking water volume of Tianbao Reservoir

2.2 水体理化指标垂向结构时间演化特征

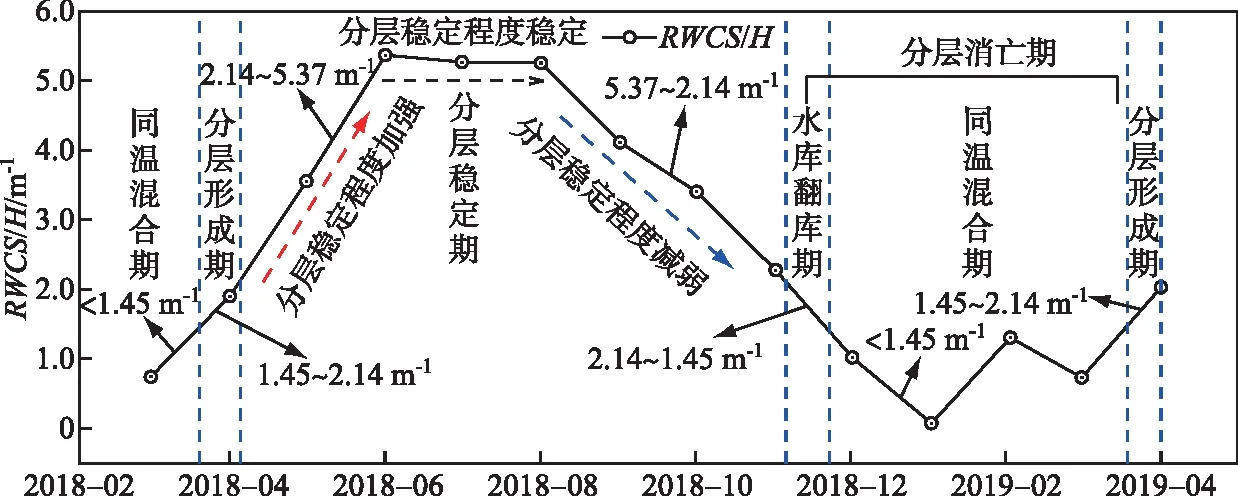

本文重点关注冬季热分层消亡期,为更好地说明天雹水库热分层变化情况,此处选取2018年3月-2019年4月水温数据计算热分层稳定指数(图4)。为方便研究,根据温跃层及氧跃层变化情况将RWCS指数大小对各时期进行划分[26]。分析可知:天雹水库热分层开始形成时间基本处于3月中旬,4月中旬后热分层稳定程度逐渐加强,RWCS/H指数由初期的1.45 m-1增至最大值5.37 m-1,随后水体处于热分层稳定状态,直至11月初进入水库翻库期,大约在12月中后期水体翻库过程完成,水体基本处于同温混合状态。天雹水库处于热分层稳定期时间达7个月左右,长期的稳定分层对水库底部DO及沉积物环境带来了显著影响,在热分层破坏后常常伴随着“黑水”等水质恶化现象出现,因此选取2019年11月-2020年2月底为主要时段,进一步研究天雹水库冬季热分层消亡影响因素及其对水体理化指标的影响。

图4 天雹水库热分层稳定指数年际变化Fig.4 Interannual variation of thermal stratification index of Tianbao Reservoir

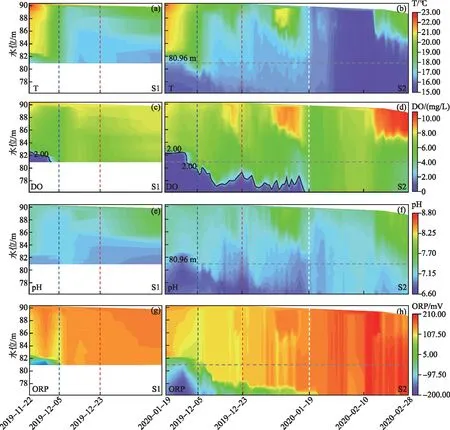

水温是湖泊水环境演变的关键驱动因子,水体内部的物理化学特性与水温密切相关。研究时段内,由于气温的下降而导致水库表层水体温度逐渐下降,水体垂向密度梯度差异逐渐减小且水体垂向交换作用逐渐增强,水库过渡区及湖泊区水温结构开始逐渐由分层型向混合型演变,热分层开始进入消亡期,但过渡区与湖泊区之间存在显著差异(图5a,5b)。过渡区水深较浅,垂向水温整体较高,均值约为21.30℃,热分层消亡初期表底层水温差约为4.90℃。在12月5日前后过渡区出现显著的“翻库”现象,水温分层结构发生破坏,表底层水温差约为0.90℃,垂向水温均值约为18.70℃,过渡区水体呈现完全混合状态,但由于其水深较浅,在完全混合后易受到气温突增等外界因素的影响,水体垂向温度发生小幅度的波动,整体仍呈现混合状态。湖泊区垂向水温分布较为复杂,热分层消亡初期水深在8.00 m以上区域的水温同过渡区相近,均值约为21.20℃,而8.00 m以下区域水温较低,均值仅有16.00℃,表底层水温差达6.30℃。12月5日前后湖泊区水体温度分层现象开始减弱,底部水温仍呈现较低状态,12月5日-1月19日水体处于热分层消亡过渡期,水体垂向温度差异逐渐减小,浅层水体受气温波动影响出现小范围波动。1月19日-2月14日过渡区处于完全混合状态,水体垂向温度均值稳定在16.30℃左右。由此可知,湖泊区较过渡区热分层消亡存在滞后现象,且湖泊区混合过程所需时间也较长。

图5 天雹水库理化指标垂向结构沿时变化Fig.5 Vertical structure of the physical and chemical index of Tianbao Reservoir changes along the time

与热分层的演化过程相似,天雹水库的DO也呈现出明显的时间变化特征(图5c、5d):2019年11月份,过渡区存在DO分层现象,表层混合层厚度约为7.80 m,DO浓度约为7.30 mg/L。库底处于缺氧状态,缺氧区厚度约为1.70 m,DO浓度低于2.00 mg/L。进入12月份,伴随着过渡区热分层结构发生显著破坏,下层水体的DO得到迅速补充,缺氧现象得到明显缓解,平均垂向DO浓度约为6.10 mg/L。湖泊区DO分层现象较过渡区更为明显,11月份湖泊区表层混合层厚度约为8.00 m,DO浓度约为7.70 mg/L,缺氧区厚度约6.10 m,DO浓度与过渡区相似,整体低于2.00 mg/L。湖泊区进入热分层消亡期后,由于其水体深度较大,此时热分层结构依然稳定,下层水体DO补充途径受阻,缺氧区的耗氧量大于DO的补充量,缺氧现象依然明显。12月-次年1月中旬,受热分层程度削弱的影响,DO混合层的深度开始逐渐下降,由11月份的8.00 m下降至约11.70 m,进而导致缺氧区的厚度受到明显压缩,平均厚度降至约2.40 m,但此时缺氧区仍存在。1月中下旬及2月初,热分层结构完全消失,水体垂向混合已彻底完成,水库表层富氧水与底层低氧水完全混合,氧分层现象同热分层类似,完全消失,水体表底层DO浓度均达到约5.40 mg/L。2月末,水体表层DO浓度出现增高现象,分析可能由于辐射突增而导致水体表层藻类光合作用加强,引起表层水体DO变化。与热分层消亡过程相似,湖泊区较过渡区DO分层及缺氧区的消亡过程也存在滞后现象,且整个混合过程持续时间较长。

同时,过渡区与湖泊区的pH值与ORP的变化也与水体热分层消亡过程有着紧密的联系,随着热分层消亡过程,水体pH值与ORP整体呈现出表层大,底层小的状态,同时伴随着水体的混合过程,pH值与ORP在垂向水体上逐渐趋于一致,分别约为7.10、153.00 mV,表层水体受气温回升等因素影响略有波动。通过上述分析可知,天雹水库湖泊区较过渡区热分层消亡开始时间滞后约7天,但完全混合时间滞后约40 d,在水体长期持续的混合过程中,水温、DO等水体理化指标均出现了显著的变化,由此表明,整个的“翻库”过程会在一定程度上导致水体理化指标及水质发生大幅度变动。

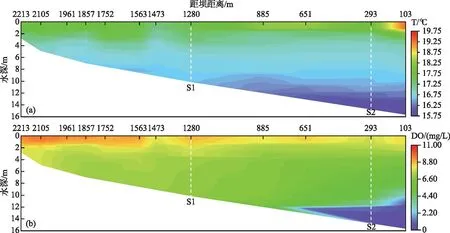

2.3 水体剖面水温和DO的空间演化特征

水库热分层的空间分布状况随库区热分层现象的强弱变化有明显的规律性演变特征。本文以水温垂向监测数据出现的典型三层结构作为热分层空间分布范围的判断依据,热分层消亡过程(图6a)中,位于热分层空间延伸距离0.29 km处的湖泊区S2监测点整体仍呈现三层热分层结构,热分层空间最大延伸距离可达1.10 km,占水库总回水长度约50%,表底层水温差可达3.50℃,热分层现象仍较为明显;而位于延伸距离1.28 km处的S1监测点整体已无三层热分层结构,热分层强度明显减小,表底层水温差仅有0.90℃。由此可知南方水库湖泊区的热分层消亡速度整体慢于过渡区。

图6 天雹水库2019年12月15日热分层、缺氧区空间分布特征Fig.6 Spatial distribution characteristics of heat stratification and hypoxia area of Tianbao Reservoir on December 15, 2019

与热分层空间变化规律相似,天雹水库冬季热分层消亡期缺氧区的沿程分布也表现出明显的规律(图6b),本文以水体内存在DO含量小于2.00 mg/L的最大范围作为水库内缺氧区的空间分布范围。2019年12月天雹水库湖泊区存在明显缺氧区,S2点底部仍存在大范围缺氧区域,最大延伸距离可达0.75 km,缺氧区平均DO浓度仅有1.25 mg/L;而S1监测点处DO已处于完全混合状态,平均DO浓度为6.75 mg/L左右,无缺氧区域存在。由此可知,天雹水库缺氧区的覆盖范围随着水体混合过程出现了明显变化。

综上所述,在热分层消亡初期,天雹水库水体DO浓度沿纵向分区(河流区-过渡区-湖泊区)差异明显。2019年11-12月,在缺氧区消退期的前期,随着热分层作用的减弱,水体缺氧区厚度逐渐减小,缺氧区距离开始明显缩短。当水体热分层完全消失后,水体内部DO充分混合,缺氧区彻底消失,水体DO平均浓度大于7.50 mg/L,水体表底DO平均浓度差异小于2.00 mg/L。

2.4 水库混合层深度及气象因子变化特征

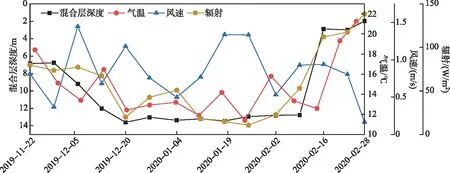

混合层是湖库上部温度和密度混合相对均匀的层结,可以较为清晰的表征水体分层与混合过程,混合层深度越大说明湖水混合更为均匀[27]。本研究利用浮标监测资料对研究时段内的湖泊区混合层深度进行计算,得到其时间变化序列。天雹水库混合层深度在观测时段内总体上呈现出较为规律的逐日变化特征(图7),热分层消亡初期混合层深度整体较小,基本稳定在7.00 m左右;11月29号后混合层深度开始呈现增大趋势,由热分层消亡初期的7.00 m增大至13 m。2019年12月20日-次年2月10日混合层深度基本稳定在13.00 m左右,接近完整的湖泊深度,垂直温度一致,对应时段内辐射及气温整体偏小,混合期平均辐射仅有50.00 W/m2,远低于非混合期平均辐射120.00 W/m2,而混合期风速达1.00 m/s,高于完全混合前后平均风速,较大风速引起的风力扰动施加于水体表面,加速了水体的混合。2月10日后气温及辐射均开始逐渐升高,最高分别可达21.25℃、138.46 W/m2,水体吸收辐射使温度升高,同时风速较小,当风生流不足以扰动整个水团,水库水体垂向温差增大,能够有效阻止水体混合,导致混合层深度持续减小,平均混合层深度仅有2.00 m。由此可知,辐射、气温以及风速对热分层的形成与消亡起着重要的作用,这与苏荣明珠等[27]的研究结论相符合。

图7 混合层深度、日均气温及日均辐射变化Fig.7 MLD, average daily temperature, average daily radiation and average daily wind speed variation

3 讨论

3.1 水库混合层深度对气象因子的响应关系

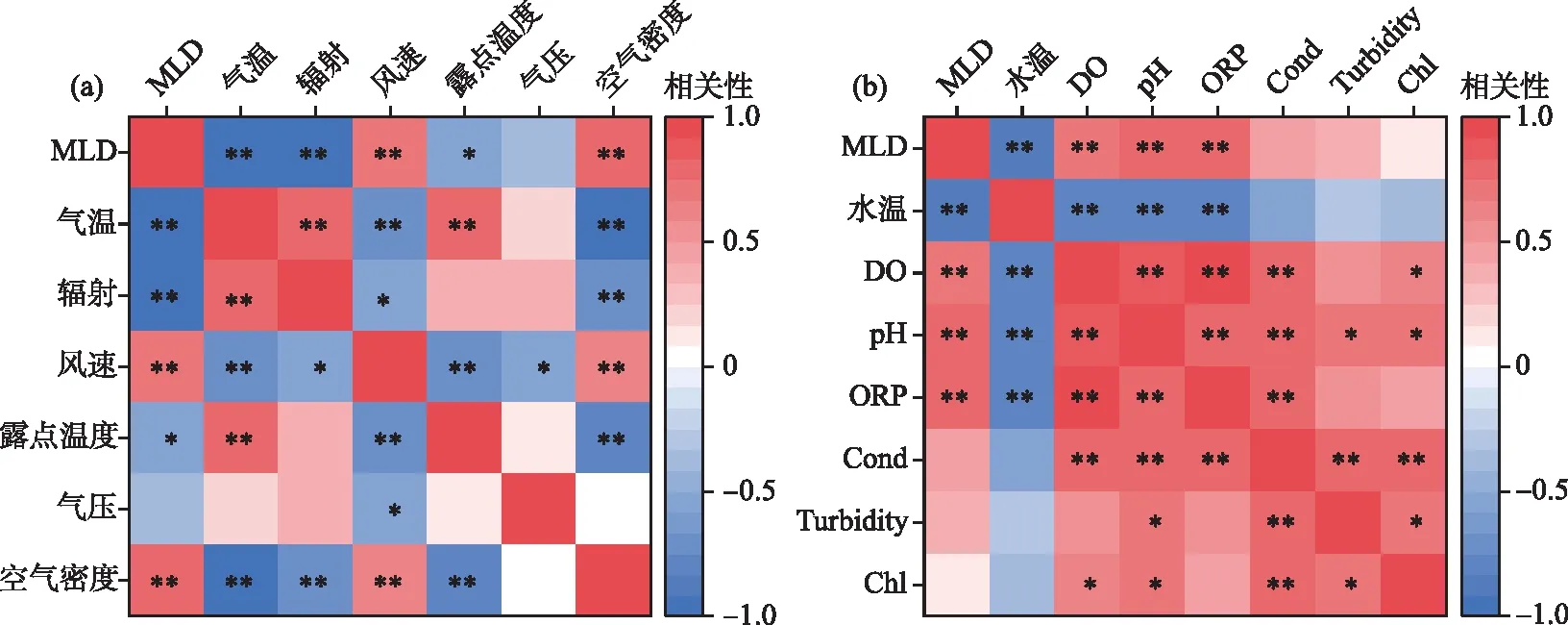

根据研究时段内混合层深度及气象因子监测数据计算相关性系数(图8a), 结果显示,在热分层消亡期,辐射、气温与混合层深度呈现显著负相关(RT=0.927,RR=0.925,P<0.01),风速与混合层深度呈现显著正相关(RWS=0.728,P<0.01),辐射和风速对水库水体热分层的作用相反,辐射越强混合层深度越小,水体热分层越容易形成;风速越大,混合层深度越大,水库水体垂直混合越均匀。

图8 混合层深度、气象因子及理化指标相关性分析(*P<0.05,**P<0.01)(a为混合层深度与气象因子,b为混合层深度与水体理化指标)Fig.8 Correlation analysis of mixed layer depth, meteorological factors and physicochemical indexes(MLD and meteorological factors(a), MLD and physical and chemical indicators of water bodies(b))

湖库水体热分层的形成与消亡广泛存在于自然界中,主要受水温(热通量)、气候条件、以及湖泊的形态(水深、长度、宽度和面积等)、流动性以及透明度等因素影响[28-29]。混合层深度能够较好表征水体分层与混合过程,气象条件是其主要的外界驱动因子,其中气温、辐射、风速是至关重要的影响因素。当辐射增强,水库周边区域气温增大,水体表层通过吸收太阳(短波)辐射、大气(长波)辐射热通量获得能量时,表层水体升温速度快于深层水体,使水体密度随深度增加,热分层逐渐形成;与之相反的是,当表层水温高于空气温度时,水体通过辐射、蒸发和对流等形式将水体中的热量向大气中传输,表层水体热量散失,使表层降温速度快于深层水体,导致水体密度随深度的增加而减小,形成密度梯度,引发水体上下混合进而破坏原本稳定的水体热分层结构。水面散热对水温的影响主要表现在水面蒸发使得水面温度降低,而影响水面蒸发的因素与水面以上的平均风速和空气中的湿度等因素有关[10]。对风力作用来说,风速越大,水体表层水分子扩散的速度越快,蒸发强度越大,随之带走的热量也将越多,水体呈现降温趋势,频繁的风力扰动会使水体垂直湍流作用加剧,导致水体的垂向混合,消解水体的热分层结构。由此可见,水库水体的混合和分层状态主要受辐射导致的分层现象和风力扰动导致的湍流混合共同作用的结果,这与红枫湖[28]、抚仙湖[10]、太湖[30]等研究结果相似。

3.2 水库水体理化指标对混合层深度变化的响应关系

混合层深度与水体理化指标之间的相关性(图8b)揭示,在热分层消亡期,水温与混合层深度呈现显著负相关(R=0.868,P<0.01),随着气温及辐射的降低,中表层水体的温度逐渐下降,在“翻库”的作用下垂向水温趋于均匀状态,同时温度低于混合前;因此在热分层消亡期水体混合过程中,垂向水温均值越小,混合层深度越大。与水温变化不同的是,DO、pH值、ORP与混合层深度呈现显著正相关(RDO=0.747,RpH=0.761,RORP=0.747,P<0.01),混合层深度越大水体混合越均匀,进而水体中底部DO受到补充,浓度越高,同时垂向ORP也随之升高;而水体底部的pH值则随着DO的补充及水体混合呈现上升状态;由此可知,水体混合层深度越大,垂向DO、pH值、ORP也随之增大。

水体垂向水温受气象因子的影响较为显著,通过混合层深度可直观的表征水温垂向混合状态,在气象因子的影响下水体发生上下混合,进而混合层深度逐渐增大。同时不同库区的水体混合时间也存在差异,过渡区相对于湖泊区水体深度较小,因此其热分层稳定性也较差,过渡区水体在气象因子发生较大幅度波动时混合会较早于湖泊区,混合层深度也越早达到底层水体。

温度分层是底层水体缺氧的主要影响因素,由于温跃层的存在而导致水体上下层DO的传递受到阻挡,同时可能由于水体表层藻类在适当的气温及光照条件下通过光合作用产氧且伴随着底层沉积物生物、化学耗氧的双重作用而造成水体底部一直处于厌氧状态而表层DO浓度较高。进入秋冬季,热分层逐渐失稳破坏,导致上下层水体垂向对流混合,来自上层水体及水-气界面中的氧被传递至下方,底层水体缺氧状况得到改善。同时底层水体中的还原性物质在水体混合的过程中向上迁移,消耗上层水体中的DO,在水体底层复氧及上层耗氧的双重作用下,水体垂向DO浓度差异逐渐消失,在混合层深度达到最深并保持稳定时达到完全混合状态。

热分层时期,水体pH值与同期水温、DO变化趋势基本一致,随水深增加递减,而天雹水库水体pH值变化主要受到水体中氧化还原类物质的分解反应影响,可能是沉积在水体底部的有机质厌氧分解产生各类有机酸[31-33],受水体热分层的影响,由水体底部有机质厌氧分解而导致的pH值变化对表层水体影响较小。而天雹水库垂向ORP则随着水体热分层消亡导致的水体混合及DO上升的作用下,由上高下低的状态向垂向均匀混合转变[34]。同时水体的垂向交换使底部沉积物受到较大幅度扰动,造成沉积物中污染物向上层水体释放,导致水体恶化。

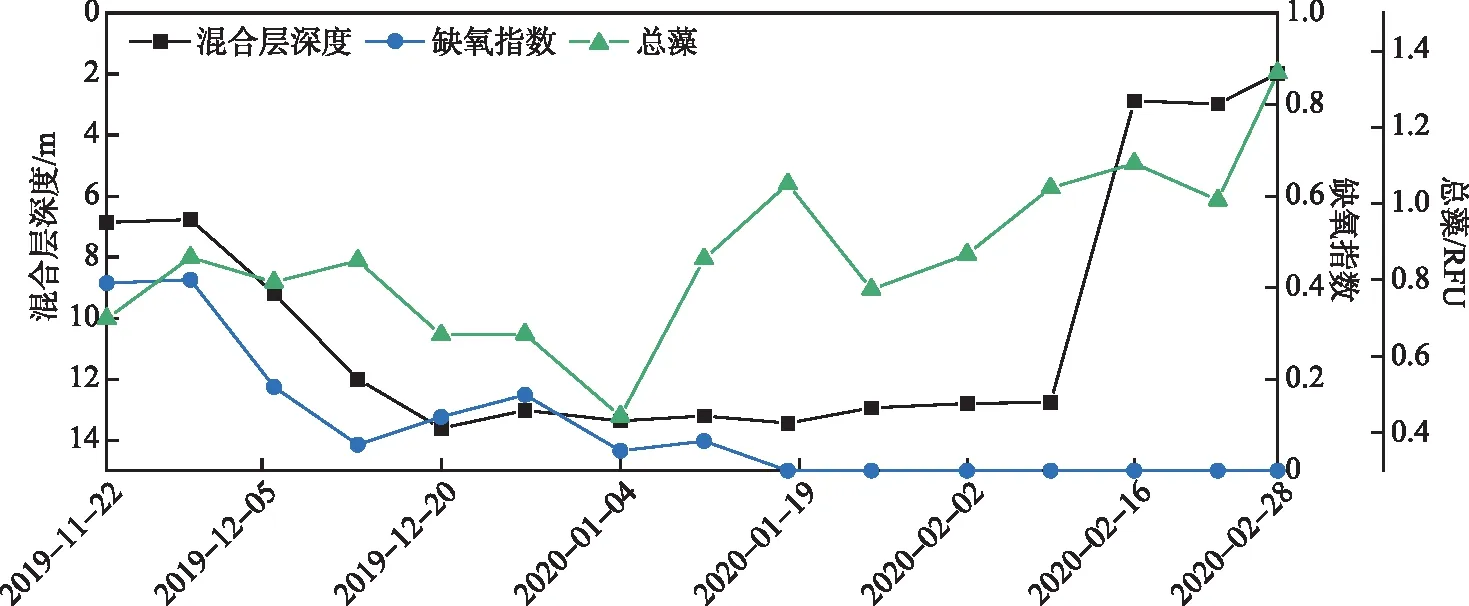

3.3 热分层消亡对水库缺氧区时空变化的驱动作用

水库等水体在热分层稳定存在期间,由于温跃层的存在阻碍了表层水体中的DO向滞温层区域迁移补充,使得水库底层DO浓度在相关耗氧机制的作用下持续稳定地降低,进而导致湖库底部缺氧[35]。如图9所示,在热分层消亡初期,混合层深度整体稳定在6.85 m左右,随着热分层的消亡过程,混合层深度逐渐增大至13.65 m左右,水体逐渐进入完全混合状态;同时,总藻也由混合初期的0.78 RFU下降至完全混合状态下的0.69 RFU;而缺氧指数则由初期的0.40左右逐渐降低至1月11日的0.07,最终在水体完全混合后降到最小值0,缺氧指数的逐渐降低表明水体的缺氧区域逐渐减小,最终伴随着水体的完全混合而消失。1月18日后可能由于气象条件的突变,导致混合层深度的突降,同时伴随着总藻的增加,而底部水体DO并未在短时间内完全消耗,缺氧指数仍为0,但在2月16日后由于气温突增,风速降低等因素导致混合层深度回升至2.62 m左右,同时总藻也呈现增加趋势达到1.12 RFU,而在适当的气温和光照作用下表层水体的溶解氧得到快速恢复,但缺氧指数在短期内仍为0,底部未出现快速缺氧现象,这与刘畅等[20]的研究结果有所不同,可能由于其所研究水库位于北方,气温在短期内增幅难以使其混合层快速减小,同时难以在藻类的作用下使表层的溶解氧快速恢复。

图9 天雹水库缺氧指数、混合层深度及总藻类沿时间对比Fig.9 Comparison of the anoxic index, mixed layer depth and total algae along the time in Tianbao Reservoir

热分层期间,温跃层在较大程度上阻止了表层水体光合作用及大气复氧对滞温层氧气的补充,在滞温层有机质耗氧反应作用下,缺氧区逐渐产生;当热分层进入消亡期后,水体垂向密度差异逐渐减小,水体的垂向对流逐渐增强,表层高氧水与滞氧层低氧水完全混合,缺氧现象随即消失。由此可见,缺氧指数与混合层深度的变化特征具有明显的时间相似性,同时缺氧区对于热分层的驱动反应存在一定的滞后效应。热分层的形成和稳定为水体缺氧区的形成与演化创造了条件,这说明水体的热分层状态决定了天雹水库DO的结构演化规律。

3.4 水库热分层形成与消亡问题调控建议

天雹水库水厂秋冬季月均用水量为56.16万 m3,可见在热分层消亡期天雹水库取水需求较大,而库区水质恶化现象频发,热分层消亡期饮用水源安全成为了目前较为关注的问题之一。因此水库分层破坏过程中水体理化指标变化对整个库区水质的影响研究变得十分重要,本文根据研究分析结果提出以下调控措施:(1)在控源截污的基础上开展定期的底泥疏浚工作,降低由底泥内源释放所带来的水质恶化风险;(2)重点在热分层形成与稳定期通过对出入库流量的调整进行合理的水位调控并辅以底部曝气,缩短水库分层时间并减小分层覆盖范围,降低外源污染输入及沉积物释放;(3)水厂取水方式由表层单一取水口变为垂向多层取水,进一步降低热分层带来的影响,根据湖泊区及过渡区热分层情况重点选取库区温跃层所在位置进行取水,取水水深约为6~9 m;(4)使用水环境数学模型手段进行调控效果预测及调控标准设定,在已知条件下进行水库热分层情况、理化指标及水质变化的预测预报,并及时进行调控。

4 结论

1) 热分层消亡期,水库过渡区水体较湖泊区提前约40 d达到完全混合状态。气象因子的大幅变化导致水体热分层结构失稳,混合层深度由消亡初期的6.85 m增大至13.65 m左右,而缺氧区由5.63 m下降至0.80 m左右,直至水体完全混合后消失。

2)气象因子是引起热分层结构变化的主要因素,强辐射与高气温的共同作用下导致水体热分层增强,而较强的风速则会促进水体的垂向混合。

3)热分层消亡期水体理化指标受到混合程度的影响较为显著(P<0.05),垂向水温的降低促进了混合层深度的增大,同时促进DO由表层向底层补充,垂向ORP也呈增大趋势,并缓解了底层pH值的降低。

4)热分层消亡为突发性水质恶化提供了环境条件,且过渡区-湖泊区的热分层消亡不同步延长了库区水质恶化持续时间,应当密切关注水库不同区域分层破坏过程中水体理化指标变化,利用水环境数学模型进行调控效果预测及调控标准设定,在控源截污的基础上开展水位调控并辅以底部曝气及取水口采用垂向多层取水等方式缓解由于热分层消亡带来的水质安全问题。