新型冠状病毒感染后急性黄斑神经视网膜病变的多模影像学特征△

熊淑敏 饶 杰 程 琪 吴晓蓉

急性黄斑神经视网膜病变(AMN)是临床上较为少见的黄斑疾病,国内外报道较少,自新型冠状病毒(以下简称新冠病毒)在全球广泛传播以来,该病在临床上逐渐增多。AMN于1975年由 Bos和Deutman[1]首先提出,目前其病因及发病机制尚未完全明确,有学者认为AMN可能与感染、外伤或某些血管性疾病[2-4]有关。目前尚未见文献对AMN的多模影像学特征进行描述分析,因此,本研究回顾分析6例新冠病毒感染后AMN 患者,对其临床表现及多模影像学特征进行分析,并结合文献对其临床特征及发病机制进行讨论,以期在临床上可实现对AMN的早期诊断,减少对该病的漏诊和误诊。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2022年12月至 2023年1月在南昌大学第一附属医院眼科门诊诊断为AMN 的患者6例12眼,患者自诉发病前均有新冠病毒感染史,其中女4例,男2例,年龄16~30岁,6例均为双眼发病。本研究遵循《赫尔辛基宣言》,并经南昌大学第一附属医院伦理委员会批准[批号:CDYFYYLK(01-014)],所有受检者或其监护人均签署知情同意书。

1.2 眼科检查

采集所有患者病史,并行眼部常规检查,包括眼压、最佳矫正视力、眼前节检查等。所有患者均采用眼底照相机(日本Kowa公司)进行眼底照相,获取视网膜及视盘形态。采用SD-OCT(德国海德堡公司)对患者进行眼底黄斑区视网膜扫描,扫描深度5~8 mm,以黄斑为中心进行水平及垂直扫描,获取黄斑区断层视网膜形态。采用Spectralis HRA(德国海德堡公司)获取患者眼底自发荧光 (FAF)、红外成像(IR)、荧光素眼底血管造影(FFA)图像,即通过肘前静脉于5 s内注射3 mL造影剂(0.1 g·L-1荧光素钠),先采集FAF及IR图片,随后采集患者9个象限的FFA图片,观察患者视网膜血管形态。采用德国Zeiss公司光学相干断层扫描血流成像(OCTA)对患者进行黄斑区视网膜血流状态检测,应用Angiography 6 mm×6 mm模式和Macular Cube 512×128模式进行扫描,分别获取黄斑区视网膜浅层血管网(SCP)和深层血管网(DCP)的血流和形态及黄斑区视网膜的各个层面En-face结构图。采用视野计(德国Zeiss公司)对患者进行视野检查。采用视觉电生理检测仪(德国罗兰电生理公司)对患者进行多焦视网膜电图(mfERG)检查,评估患者黄斑区光感受器细胞功能。

2 结果

2.1 患者一般情况

6例 AMN 患者发病前1~2 d均有新冠病毒感染史。6例患者均有发热、干咳、乏力等表现,持续4~7 d,最高体温38.0~39.8 ℃;2例患者伴有流涕,2例患者伴有腹泻;2例患者发热时2019-nCoV核酸检测阳性,4例患者发热时2019-nCoV抗原检测阳性。6例患者均有新冠疫苗接种史,均否认家族史及其他全身病史。6例患者均因不同程度视力下降就诊, 发病时间3~15 d;3例患者视力下降同时伴有视物暗点;2例4眼属于急性期AMN,4例8眼属于进展期AMN;患眼等效球镜度为+0.50~-3.00 D,最佳矫正视力 0.1~0.8,眼压10~18 mmHg(1 kPa=7.5 mmHg),眼前节均未见明显异常。6例患者一般资料见表1。

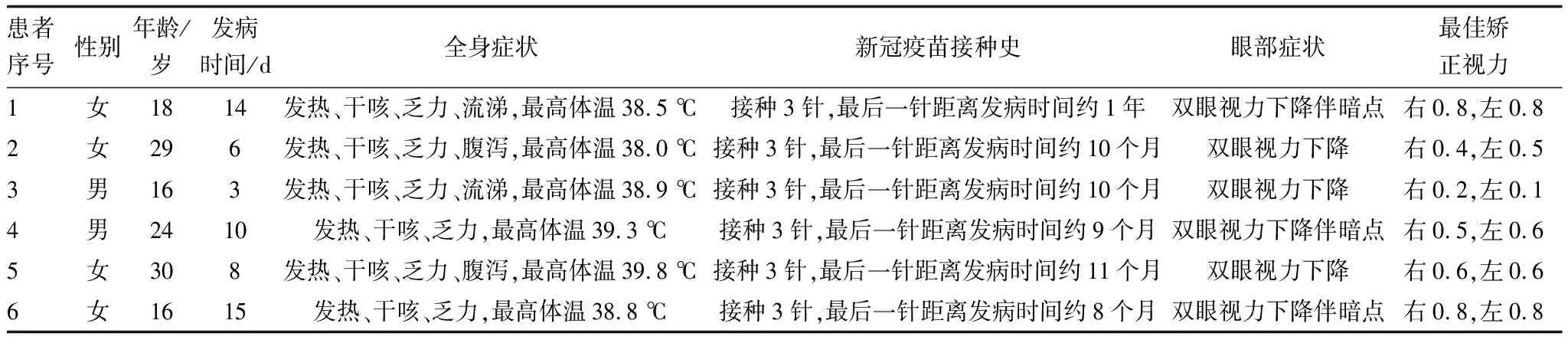

表1 患者一般资料

2.2 患者多模影像学特征

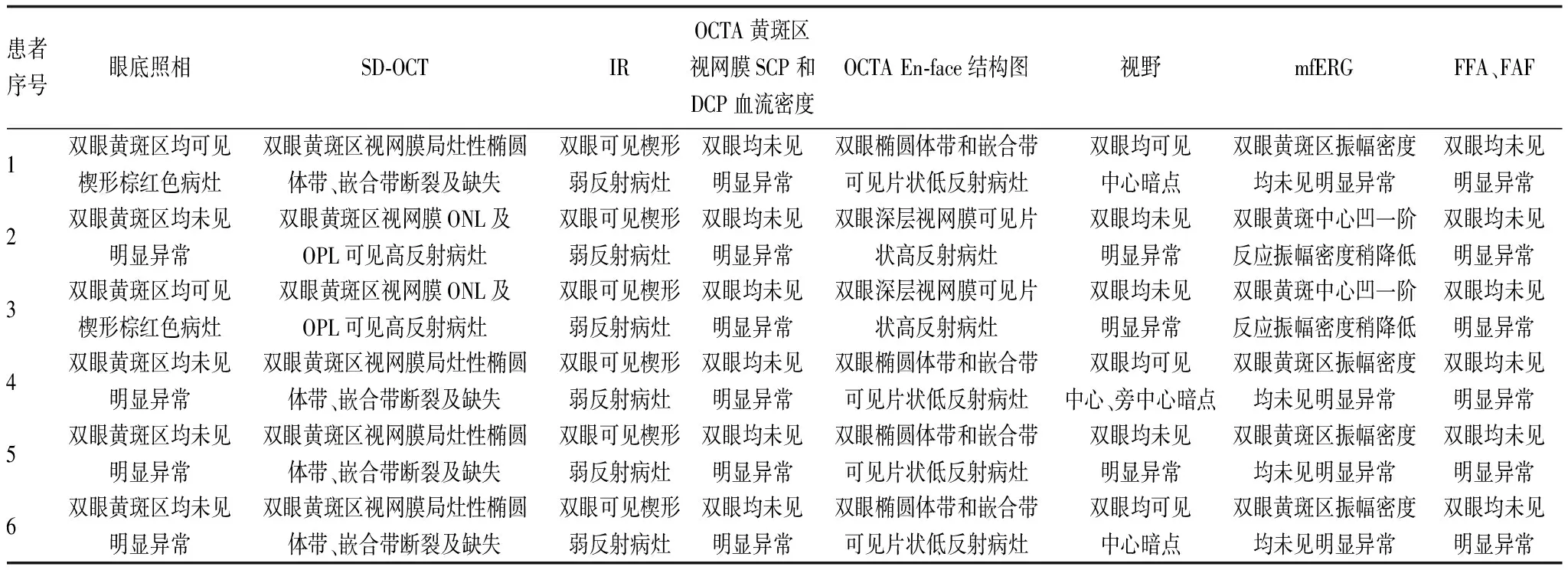

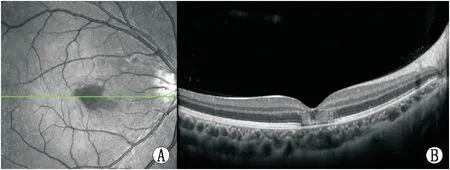

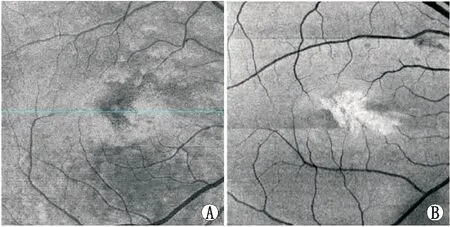

AMN 患者6例12眼,所有患者的左、右眼间眼底多模影像学特征皆一致(表2)。12眼中,4眼(33.3%)眼底照相可见黄斑区楔形棕红色病灶,8眼(66.7%)眼底照相未见黄斑区明显异常改变。12眼(100.0%)IR可见一个或多个楔形弱反射病灶(图1A、2A)。SD-OCT检查结果示,8眼(66.7%)进展期AMN黄斑区视网膜局灶性椭圆体带、嵌合带断裂及缺失(图1B),4眼(33.3%)急性期AMN黄斑区视网膜外核层(ONL)及外丛状层(OPL)可见高反射病灶(图2B)。FFA、FAF检查均未见明显异常改变,OCTA示黄斑区视网膜SCP及DCP均未见明显异常。8眼(66.7%)进展期AMN椭圆体带和嵌合带En-face结构图可见片状低反射病灶(图3A),4眼(33.3%)急性期AMN深层视网膜En-face结构图可见片状高反射病灶(图3B)。6眼(50.0%)视野检查可见一个或多个中心、旁中心暗点(图4A)。4眼(33.3%)mfERG检查示黄斑中心凹一阶反应振幅密度稍降低,为36.2~39.8 nV·deg-2(图4B)。

表2 患者眼底表现

A:IR可见楔形弱反射病灶;B:SD-OCT示黄斑区视网膜局灶性椭圆体带、嵌合带断裂及缺失。 图1 患者4右眼眼底IR及SD-OCT图像

A:IR可见楔形弱反射病灶;B:SD-OCT示黄斑区ONL及OPL高反射病灶。图2 患者3右眼眼底IR及SD-OCT图像

A:患者1右眼黄斑区椭圆体带和嵌合带En-face结构图,可见片状低反射病灶;B:患者3右眼黄斑区深层视网膜En-face结构图,可见片状高反射病灶。图3 患者1及患者3右眼OCTA En-face结构图

3 讨论

新冠病毒是一种RNA病毒,其囊膜由刺突表面糖蛋白(S)、核衣壳蛋白(N)、小包膜蛋白(E)及基质蛋白(M)构成[5]。新冠病毒主要通过S蛋白感染宿主细胞,宿主细胞蛋白酶可以将S蛋白分成S1 和S2两个亚基[6],其中S1蛋白可与血管紧张素转化酶2(ACE2)蛋白受体相结合[7-8]。Zhou等[9]研究发现,除了肺、心脏、血管、消化道等组织外,眼视网膜上也存在ACE2受体,因此患者感染新冠病毒后视网膜也可能同样受到损害,视网膜损害的机制可能是视网膜中肾素-血管紧张素系统以ACE2为主要转换酶,当新冠病毒S1蛋白与视网膜上的ACE2受体结合后,可导致ACE2水平下调,进而导致视网膜缺血、缺氧,对视网膜造成一定的损伤。Chin等[10]通过动物实验研究发现,视网膜损害可能与病毒感染引起的视网膜炎、视网膜变性、视网膜微血管病变及血-视网膜屏障破坏等因素有关。

有研究显示,AMN多见于年轻女性,急性起病,单眼或双眼发病,多表现为骤然视力下降,伴或不伴有视物暗点,数日或数周症状可进行性加重,眼底改变多不明显,某些患者黄斑区可见楔形暗红褐色病灶,其尖端指向黄斑中心凹[11-12]。由于AMN患者较少,既往研究及本研究均为小样本分析,本研究中6例 AMN 患者,女4例,男2例,均为青年人,6例均为双眼发病,主诉骤然视力下降者6例,3例视力下降同时伴有视物暗点,与既往文献[11-13]报道相符。本研究中4眼(33.3%)眼底黄斑区可见楔形棕红色病灶;可能因为眼底色素含量不同,病灶呈现颜色不同。

SD-OCT可显示视网膜的十层结构,对于发现AMN的病灶非常重要,既往研究大多数仅对AMN患者的SD-OCT特征进行描述[13-15]。本研究中8眼(66.7%)黄斑区视网膜局灶性椭圆体带、嵌合带断裂及缺失,4眼(33.3%)黄斑区视网膜ONL及OPL层可见高反射病灶,推测SD-OCT的不同表现与患者的发病时间长短有关。AMN急性期(一般为发病1周内)SD-OCT表现为病灶相对应区域ONL及OPL的高反射病灶,推测视网膜外层的高反射病灶与病毒侵犯视网膜外层,导致光感受器细胞的胞体、轴突的破坏和炎症细胞聚集在细胞间质中有关。AMN进展期(一般为发病1周~1个月)SD-OCT表现为病灶相对应区域视网膜局灶性椭圆体带、嵌合带断裂及缺失,推测与病毒感染导致血-视网膜屏障破坏,激活机体免疫系统,引起视网膜光感受器细胞发生免疫性损害有关。慢性期(数月~数年)SD-OCT表现为病灶相对应区域视网膜ONL变薄,椭圆体带、嵌合带断裂及缺失。由于本研究的患者发病时间都在15 d以内,2例4眼属于急性期AMN,4例8眼属于进展期AMN,所以未观察到AMN慢性期ONL变薄的SD-OCT征象。

本研究所有患者FAF、FFA检查均未见明显异常改变,这可能是由于FFA主要显示的是视网膜SCP,而对视网膜中层血管网及DCP的血流和形态无法充分显示所致[16]。FAF主要用来观察视网膜色素上皮层的病变,由于AMN的视网膜损害多在视网膜ONL及OPL或椭圆体带、嵌合带断层面,因此FFA及FAF无法清晰显示。IR对于识别AMN 的病灶亦为重要,尤其是对眼底检查、眼底照相和FFA上均未见明显异常征象的患者[17]。AMN在IR上有其特征性的表现,本研究中12眼(100.0%)患者黄斑区均可见一个或多个边界清晰的楔形弱反射病灶,推测可能与感光细胞的丧失及炎症细胞聚集在细胞间质中有关。随着病程的推移,这些楔形弱反射病灶可能逐渐消退。

OCTA En-face结构图能清晰显示视网膜的各个层面,可以对AMN病灶更清晰地显示和定位,并可能为其发病机制的研究提供依据[18-19]。本研究中2例4眼(33.3%)属于AMN急性期,SD-OCT表现为ONL及OPL的高反射病灶,在深层视网膜 En-face结构图可见对应区域的片状高反射病灶。本研究中4例8眼(66.7%)属于AMN进展期,SD-OCT表现为椭圆体带、嵌合带断裂及缺失,En-face结构图可见对应区域的片状低反射病灶。OCTA不仅可以显示SCP和DCP的血流形态及病变范围,还可以计算出黄斑区血流密度、黄斑无灌注区面积等数值来精确分析缺血的程度。有研究认为,AMN急性期患者病变区域的DCP血流密度会降低,SCP血流密度相对正常,提出AMN患者视网膜的缺血可能发生在 DCP[20-21]。本研究中AMN患者OCTA黄斑区SCP和DCP均未见明显异常,可能与本研究纳入样本量较少有关,且本研究没有正常对照组,无法精确对比AMN与正常人黄斑区血流密度的差异,未来可进一步扩大样本量及设置正常对照组来进一步研究AMN的OCTA特征。

本研究6眼(50.0%)视野检查显示与病灶相对应区域可见一个或多个中心、旁中心暗点,推测与病毒感染导致视网膜感光细胞的急性丧失有关。微视野检查更能显示出与病灶相对应的暗点,但本研究收集的病例未做微视野检查,这也是本研究的不足之一。本研究4眼(33.3%)mfERG显示黄斑中心凹一阶反应振幅密度稍降低,推测与AMN损伤黄斑区光感受器细胞和双极细胞有关[22]。

目前针对AMN的发病机制主要有炎症和血管病变两种观点[23],炎症病因学说基于文献报道患者多为年轻女性,且患病前有病毒感染史;血管病因学说基于有学者发现部分AMN患者继发于肾上腺素的刺激、某些血管性及低灌注性疾病。本研究6例患者均为青年人,无任何血管性疾病及血管性疾病高危因素,且6例患者发病前均有新冠病毒感染病史,使用改善眼底微循环药物和小剂量类固醇激素治疗后,患者视力和视野均有改善。本研究更倾向于支持 AMN 是病毒感染所致的一种细胞损害性疾病而非视网膜血管性疾病。

4 结论

新冠病毒感染后AMN患者多为青年人,起病急,AMN常见的多模影像学特征表现为眼底黄斑区楔形棕红色病灶;IR示一个或多个楔形弱反射病灶;SD-OCT示黄斑区视网膜局灶性椭圆体带、嵌合带断裂及缺失和黄斑区视网膜ONL及OPL高反射病灶;椭圆体带和嵌合带En-face结构图呈片状低反射病灶或深层视网膜En-face结构图呈片状高反射病灶;视野检查示一个或多个中心、旁中心暗点及mfERG示黄斑中心凹一阶反应振幅密度稍降低。

随着科学技术的发展,越来越多的眼科影像学设备应用于临床工作中,AMN作为一种少见疾病,早期临床上由于缺乏对该病的认识,经常存在漏诊和误诊的情况,本研究阐述了AMN的多模影像学特征,为临床中AMN的诊断提供了指导,且本研究对其影像学特征的成因进行了推测分析,对AMN的发病机制进行了探讨,临床上亦可通过多模影像学对该病的发展过程进行随访观察,推测患者预后。然而,本研究样本量较少,随访时间尚短,且早期患者未接受微视野检查,所以本研究未纳入该结果,这均为本研究的局限性。未来我们会继续对AMN的多模影像学特征进行研究,从多角度综合分析探讨AMN疾病的本质。