混沌与重构:“形式语言”在设计语境中的认知变迁 ①

王 艳 任丽莎(同济大学 设计创意学院,上海 200092)

引入

设计活动作为人类的创造性活动,在某种程度上,也是一种“形式赋予”的活动。回顾过往的研究,“形式”(form)是设计领域使用频率极高的术语,也是设计研究的经典主题——大家习以为常地将这一名词当作讨论设计话题的基础语汇,却很少注意到,在形形色色的场景中,“形式”一边被频繁且普遍地提及,一边又被“灵活且随性”地赋予了广泛而丰富的含义。在这些或实践或学术的话语中,关于“形式”的概念理解和表述异常纷繁,且指代各有侧重。细究起来,这种表意的丰富与随性,暗示着我们对“形式”本身的理解似乎存在某种含混,同时也表露出概念内涵的迁移与边界的模糊。作为设计本体研究中的话语要素,“形式”概念的这种“不确定” 并非只是单纯的设计话语变迁,它反映了设计研究的对象和范围的动态变化,也在一定程度上折射出当前的设计学科中术语表述仍存有潜在的歧义与非规范化。

就此,本文提出以下四个问题作为引导:

1.“形式”是什么?

2.在设计领域的不同情境中,“形式”所指代的对象或范围有何不同?

3.其在时间维度上是否存在规律性变迁?

4.设计者在怎样的背景下开始将形式作为语言来考虑(亦即“形式语言”的由来)?

以下,本文将从“形式”概念在理解与运用上的“混沌状态”切入讨论,并沿着 “形式”讨论的话语中心的迁移,比较不同情境下“形式”概念的理解差异,并借助领域内不同时期的切面纵深回溯“形式”的概念变迁,管窥设计学科的发展动态。

一、“形式”——模糊性与争议

“形式”本属于哲学与美学的讨论范畴,后经改造被广泛应用于文学、语言学、符号学、艺术史、建筑学、设计学等领域,它拥有如此丰富的文化语境,以致其涵义经常滑移。[1]60

从字面上理解,“形式”一词易让人联想到事物的外形或表象。在对“形式”这一历史久远的概念展开研究之前,值得回溯其词源及早期定义。在西方语境中,形式(form)源于古希腊语词根“idein”,意为“看,视”,变成名词后,则引申为“看到的相”。“形式是事物严格意义上的实体,是事物的本质”,②参见维基百科(Wikipedia)词条“实体形式”,https://zh.wikipedia.org/zh-cn/实体形式#形式定义。这一定义可以追溯至亚里士多德提出的形式观念,形式与质料互为对应并结合成“实体”,二者作为亚里士多德“实体论”的一部分对后世哲学产生了重大影响。而此前,柏拉图更早提出“形式表示人们通过灵魂之眼(即理性)看到的事物的内在结构或可理解形式,也就是‘本体’”,反映了另一种将形式视作抽象之“理型”的形式观念。在中文语境中,“形”字最早见于战国文献,意为“象形”,③《说文解字》:“形,象形也”。“形式”作为词语出现见于唐代《南史》,④《南史·颜延之传》:“及建武即位,又铸孝建四铢,所铸钱形式薄小,轮廓不成。”意为“外形”。“形式”一词在中文中被定义为“事物的结构、组织、外部状态等”。⑤参见第七版《辞海》中词条“形式”。[2]细察这一定义,若说“外部状态”对应于事物的外形,那么“结构、组织”则对应的是事物构成的某种内部逻辑。在马克思的辩证法里,“形式”与“内容”互为辩证关系,“形式”是“内容的存在和表现方式”,拆开理解,形式作为“内容的存在”似乎与亚里士多德的 “实体说”相合,而作为“内容的表现方式”则在某种程度上呼应了柏拉图的“理型说”。将“形式”理解为“外形”或使得质料成为某种确定的“实体”的实质,是将形式具象化的观察视角,而理解为相对外形而言的内容的“组织结构”“表现方式”或“理型”时,又将形式的具象含义剥离,站到了高度抽象的视角。同一概念,既可指代事物具象的一面,又可指代抽象的一面,从抽象到具象的视角迁移,一定程度上引发了“形式”概念在话语中的理解争议。

在广阔的语境中,当“形式”被描述成“与内容相对”的无论具象实体还是抽象组织,都显得含义过于宽泛。而“形式”天然地与人的视觉紧密联系,当聚焦到更注重视觉呈现的艺术、建筑、设计领域,“形式”则常被定义为“式样本身”或者“包含事物存在样貌的视觉元素”。然而,所谓“式样”“视觉元素”,并不是一个清晰的范围指代。多数时候,在关于艺术品或设计物的形式讨论中,造型、材料、色彩、肌理等关键词往往都被纳入到了或学术、或实践的话语中,仿佛人眼可触及的这一切视觉元素,都可归结为“形式”的一部分,或者作为“形式”中被组织的要素。笔者暂且把设计相关领域内视觉元素的总和概括为“形式”的广义外延。然而,当我们在学术研究或实践讨论中单只抽出“形”(这里强调的是影响实体对象边界的“形”的元素)这一个要素作为关注点时,似乎也会毫不迟疑地用上“形式”一词,此时的概念外延更偏狭义。从概念边界的清晰度来看,狭义外延划定似乎更加明确且严谨。奇妙的是,“形式”概念的广义与狭义外延在实际使用中,往往是多层次通用与灵活切换的,这也造成了我们在设计话语中讨论“形式”时的边界模糊。那么,究竟该肯定广义外延在多义表达时的正当性,还是应尽可能地把 “形式”的范围收窄、内涵明确下来,这在语言的使用效率和学术表达的规范取舍上是存在争议的。在以一词多义为普遍现象的汉语语境中,尤其难以抉择。

时而指代抽象,时而指代具象,时而扩至广义,时而收至狭义——“形式”概念的模糊性与涵义理解、运用的争议性相互胶着,共同制造了“形式”这一学术术语在设计领域的多变与含混状态。

二、“形式”?“形态”?“造型”?

视角和边界的切换,在阐释“形式”的叙述者和阅读“形式”的理解者之间竖起了一道模糊的墙,这道“墙”的存在,又促使人们使用更多的近义词去阐明指代,由此进一步引发“形式”概念在运用层面的术语含混。

在国内的设计话语中,无论是口头还是纸媒,关于“形式”概念表述中发生的指代不一和相互混用的情况十分常见,且带有一定的主观性——当谈论“形式”话题时,“形态”“造型”等词汇往往被信手拈来,似乎每个词都在指向同一对象,而似乎每个词根据语境的不同又有其各自特殊的含义。当话语对象聚焦于视觉可见的实体时,中文语境中存在许多与“形式”相似的词汇,如“形”“形状”“形态”“造型”等——这几个词都带有“形”的含义,且常被视作包含事物存在样貌的所有视觉元素,或与其他视觉元素相对,单只描述对象的界限和轮廓。在设计语境中,设计师也常使用“设计语言”一词来作相关描述。如布伦纳(Brunner)提出“设计语言(design language)或设计词汇(design vocabulary)是设计师为了引导一套独特且一致的产品或建筑设施的总体方案或样式而定义的”一整套视觉要素,以描述“设计在材料、形状、颜色、图案、纹理或布局等方面的选择”。[3]类似表述虽不尽相同,但基本都认为形式、材料、色彩、肌理等视觉元素都包含在设计语言的范畴内。在泛用的情况下,“形”“形状”“形态”“造型”这几个词的外延与所谓“设计语言”的外延几乎是等同的,且常被随意互换、互相解释;而在有些表述中,根据区分不同元素的需要,设计师或研究者又会有意无意地将某些关于“形”的词单独摘出,并与材料、颜色等元素一道作为子元素来描述“形式”。前述“形式”狭义、广义的外延切换问题不单只存在于“形式”一词内部,还与其相近词间的混用问题杂糅在一起,进一步加剧了中文语境中“形式”意义理解的含混状态。

在英文语境中,几个关于“形”的词对应的定义在含义区分上稍为明显,部分概念的范围界定也更加清晰。笔者选取了几个较有代表性的英文翻译进行查证列举:“造型”对应“styling”,“形态”对应“form”或“morphology”,“形状”对应“shape”,而“形式”则对应“form”。“styling”一般指代设计物的外观所呈现的样式或款式;①参见《柯林斯词典》中词条“styling”,https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/styling“morphology”则侧重于描述事物的形式和结构共同构成的有机整体,且多用于生物学、语言学的相关分支;②参见《柯林斯词典》中词条“morphology”,https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/morphology“shape”作为视觉元素时更多指代通过线条、纹理或颜色创建的封闭的二维对象,③参见维基百科(Wikipedia)词条“Shape and form”,https://en.wikipedia.org/wiki/Shape_and_form_(visual_arts)而“form” 作为视觉元素则更多地强调封闭的三维对象,且与材料、色彩、肌理等其他视觉元素视作并列关系,[4]而非包含关系。同时,“form”也有抽象视角下的含义,表示艺术家运用艺术元素、设计原则和媒介的方式。①同上。美国北伊利诺伊大学艺术学院在其网站上梳理了常用的艺术基础词汇,其中对“form”一词做出了较为严谨的定义:“(1)与内容或外观背后的想法相对的外观设计;(2)以创建统一的艺术品为目的的视觉元素的组织或排列;(3)三维对象:例如,正方形是形状,立方体是形式。”[5]可见,英文语境中“form”一词也存在多重含义,前两个接近于前文的中文定义,分别阐释了具象视角下的“外部状态”和抽象视角下的“结构组织”两种含义,而第三个含义则从具象视角出发指代相对狭义的实体对象,相比于中文定义下含糊笼统的外延,这样的边界描述更加明确且清晰,为艺术及设计领域的术语规范化使用提供了一个示范。

设计领域中对“形式”近义词的混用,与概念本身的多重含义相关,更与不同的话语场景中概念的多样化应用有关。从学术应用的场景来看,视角切换与外延变换为“形式”的概念指代提供了多个变化维度,而研究者在理论阐述中以“形式”及其近义词的原初意义为凭借,不间断地进行着意义的增殖,使得概念被植入大量复杂和晦涩的内容,概念的意义也从原初的单一性上扩散开来,[6]这既为后来者提供了更多灵活运用的依据,也制造了更多语义理解中区分的障碍。从设计实践的沟通场景来看,话语的使用者为了达成顺畅且高效的对话或描述,往往会在有意无意间以“只求意会不求甚解”的方式来应对相近概念的理解差异,于是对“形式”及其近义词采取了忽略细节、混淆通用的使用策略,而代之以后续的更多补充描述,甚至视觉化的呈现来辅助达成双方对概念的理解互通。

三、“形式”的分异与变迁

“形式”起于哲学与美学讨论,又在之后的数千年间被广泛应用到其他领域。这一概念的传播与普及过程,也是其含义在特定语境下重构的过程。

从公元前4 世纪的古希腊开始,哲学领域较早地围绕形式“是什么”的问题展开了热切讨论,关于“形式”的认知发生了由抽象理念到结构规律,[7]再到具象实体乃至认识论[1]61的多重视角转变,讨论的主题也由形式和质料的相对关系逐步聚焦到形式的实质,以及形式与审美[8]的关系;艺术领域关于形式的认知一方面深受哲学尤其美学的影响,另一方面不再止步于普遍的、抽象的笼统概括与“形式—质料”的二元论——更多新的认识伴随创造性的实践活动被渗入,艺术中的形式逐渐成为个体的、具体意义的载体。艺术家对形式创作过程的关注引发了关于形式自身元素构成、实际形式—知觉形式区分、[9]形式的价值特性,[10]153以及结构规律等多方面的讨论,形式主义由倡导到繁盛,再到式微,又回归到形式与物质材料相结合[11]95的朴素认知,“形式”概念的内涵与外延也由此发生了新的变迁。

设计中的形式观深受哲学与艺术影响,但也在其后的发展历程中获得了独特而丰富的自我生发与延展。要对“形式”在设计语境中的认知获得更全面的了解,离不开对与之相关领域的探究与比较。建筑与设计同属于大设计范畴,且二者既有共通性又相互渗透,由此笔者将建筑与设计归在一起作为广义的设计领域来作以下探讨。类似艺术领域对形式创作的关注转向,近代至当代的建筑及设计领域,在探求形式的分析理解、形式的生成机制、形式与其他要素间的关系的过程中的一系列实践与反思,进一步促成了形式认知的深入发展和变迁。

1.削减的“形式”

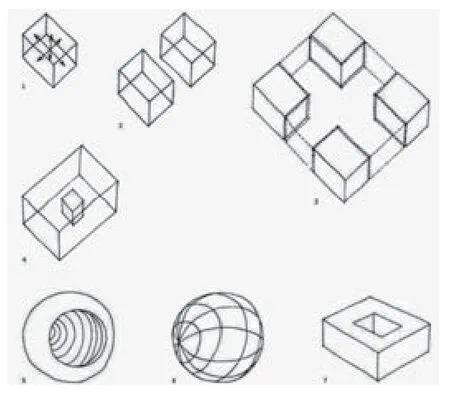

从19 世纪中期至20 世纪中期,哲学及艺术领域所探讨的形式观影响着建筑与设计领域的认知基础,也作用在其后来的变化中。第一个提到“形式”的建筑师森佩尔(Gottfried Semper)阐述了形式的两重含义:一种是艺术的形式,即某种先于形式的原则或想法的必然结果;另一种是可见的想法。[12]这两重含义仍是纯粹的观念论的“形式”。直至19 世纪80 年代,沃尔夫林(Heinrich Wolfflin)建立以感知为基础的艺术史方法,将形式带入更深入的文化分析,也作为形式分析方法影响至建筑领域。后续经维特科尔(Rudolf Wittkower)和科林·罗(Colin Rowe)的发展,形式分析法发展为一种削减主义——原本复杂而丰富的建筑平面被削减成单双线示意的图解,[1]66科林·罗的学生彼得·埃森曼(Peter Eisenman)延续了这一剥离形式文化原境的“削减”过程,他在1963 年完成的《现代建筑的形式基础》中为形式分析法构建了坚实的理论基础,并将形式擢升至目的、功能、结构与技术之上的首要位置。[13]埃森曼的形式分析统统不关注诸如颜色、比例、肌理等带有感知的表层要素,而是尝试思考形式表象的概念基础,即“只为形式自身存活的那些基础”(图1)。[1]67类似的狭义的形式概念,早在20 世纪之初也出现在现代主义建筑师勒·柯布西耶(Le Corbusier)提出的基于欧几里得(Euclidean)基础共设的新柏拉图主义观点里。他主张将材料、颜色、肌理等元素从广义的形式概念里剥离,使得形式成为脱离真实材料、接近“纯粹形式”的狭义概念。这也正是现代主义寻求建立的一种无时间性的、普遍的形式语汇的基础。

图1 埃森曼列举的若干种空间和体量的状态

2.扩张的“形式”

与前述的“削减”趋向相对的,同一时期的建筑及设计领域,同样存在对形式的外延采取多角度扩张的一面。在“纯粹主义”的形式观之外,柯布西耶也在“立体派”绘画思维的影响下,找到了他长期寻找的一种从空间的深层去发展建筑的方式——通过纵深排列的平面布置,令单独的物体在空间中依次排列,从而形成现代建筑的“通透性”。[14]柯布西耶对建筑形式的理解突破了内外分离的封闭性空间,走向了具有流动性和开放性的通透性空间,建筑的“形式”不再局限于封闭的轮廓所构成的形,形式自身与外界的界限也变得模糊。法国艺术历史学家亨利·弗西永(Henry Focillon)在《形式的生命》里也讨论了建筑形式:“建筑艺术不同于其他艺术的最大特质,不在于外部的围栏,而在于依据度量空间和光线,建构一个内部的世界。光不但照亮了内部空间,更与建筑配合,给予内部空间需要的形式,光本身就是形式。”[11]70弗西永不仅将建筑的内部空间作为重要关注点,也将“光”纳入形式的要素中,令建筑物外部视角下的广义“外观”形式得到进一步的拓展。此外,英国动物学家和数学家达西 ·汤姆森(D’Arcy Wentworth Thompson )关于自然界中的形式研究又促使“有机形式”[10]156这一概念进入了建筑师和设计师的语汇——弗兰克·赖特(Frank Lloyd Wright)使用“有机建筑”一词来描述他在建筑形式和美国文化、地理景观间的“自然”适应;路易斯·沙利文(Louis Sullivan)提出著名的“形式追随功能”,来强调建筑形式并非预先设立,而是通过适应其功能性与构造性而自然形成的,由此催生了新一轮的以有机曲线为主的几何形式建筑审美。值得指出的是,“形式追随功能”所主张的形式服从功能的原则,也成为后续盛行近百年的现代主义的灯塔。功能压倒形式的结果也体现于当时众多建筑形式与设计形式中突出的简洁的几何特性。

3.由“形式”到“类型”的概念擢升

20 世纪中后期,寻求特定的形式生成机制来指导设计行为已然成为建筑及设计领域的广泛需求,它指向了一种划分层级和穷举个例的类型学的出现,讨论对象尤以建筑为典型。此前,卡特梅尔·德昆西(Thomas De Quincey)已在《建筑历史辞典》中描述了“模型”与“类型”两个词的区别,他指出“类型”更多强调的是有关各个要素的思想,这种思想多少有点模糊,且本身就应作为模型的法则;而“模型”则与艺术作品的实际操作相关,它包含的一切都是精准的、确定的。意大利艺术史家卡洛·阿尔干(Giulio Carlo Argan)在《论建筑类型学》中延续了德昆西对“类型”的理解,并进一步提出,“类型”应当被理解为形式的内在结构,或者是某种原则,它包含了无限种可能的形式变体以及对“类型”自身更进一步的结构调整。通过“形式变体”的提出,阿尔干强调了“类型”由一系列案例形式演绎而来,它源于形式,却不能直接作用于建筑的形式操作。[15]53在此基础上,艾莫尼诺(Carlo Aymonino)、穆拉托里(Saverio Muratori)、罗西(Aldo Rossi)等人继续发展了建筑类型学。罗西将“类型”这个概念看成是永久与复合的,是一种先于形式的逻辑原则,且凝聚着城市的集体记忆。[16]罗西的“类型”概念以类似于历史范例的方式出现,带有模糊普遍性,或者说具有历史范型的普遍适用原则。建筑类型学将个体对象的形式研究擢升至群体对象的类型研究——“类型”作为一种理想形式和带有控制性的原则系统,成为能产生无限形式的发生器;而“形式”作为独立于功能、社会关系的要素,理所当然成为表征“类型”理想化特征的一种途径。[15]54

4.“形式追随多元”

20 世纪60 年代开始,各种对抗“功能主义”的形式讨论层出不穷,“形式”与其他设计要素间的关系博弈也走向更加丰富的动态变化。英国皇家艺术学院的大卫·派伊(David Pye)指出:“我们称之为纯粹实用主义的作品似乎并不比那些更具装饰性的作品更有用,而只是更经济了。”[17]建筑理论家罗伯特·文丘里(Robert Venturi)反向提出了“形式产生功能(Form produces function)”,强调建筑的矛盾性与复杂性,[18]26宣扬折中的且具有历史主义和象征性的建筑形式;伯纳德·屈米(Bernard Tschumi)则提出 “形式追随幻想(Form follows fantasy)”,认为建筑形式是一种观念的物质化,其唯一的限制只有光和重力。后现代主义之后,解构主义、地域主义等各种流派不断涌现,都可以看作是与“形式追随功能”进行辩驳的“形式追随多元”的观点。[19]3820 世纪90 年代,通信设备、医疗设备、办公设备等高科技产品占据了工业设计的主线,一种注重细节处理、关注人机互动的设计趋势影响了形式的发展。其中,瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚在高科技人性化方面颇有建树,德国的青蛙设计公司则以其前卫的风格不断创造出新颖、奇特、充满趣味的产品。艾斯林格(Hartmut Esslinger)作为这家公司的创始人首次将“以人为主”的理念植根于设计,他提出的 “形式追随情感(Form follows emotion)”令众多既富有人情味又带有个性的形式成为产品设计的潮流。伴随环境问题带来的反思,设计师开始转向从深层次探讨设计与人类可持续发展的关系,“生态建筑”“绿色设计”等概念的出现与发展,某种意义上又指向了“形式追随生态”[20]的思潮,引导设计师用更负责的方法去创造更简洁、长久的产品和建筑形式;而最近二十年间,伴随共享经济的兴起,闲置资源、使用权、流动性等要素在设计中被关注,一系列开放性的共享空间与创造性的共享产品及服务的诞生,也开始改变建筑和设计的组织方式,指向“形式追随共享”[19]40的重组趋势。值得提及的是,对于影响设计形式发展的多元因素,国内学者李立新尝试通过“形式追随理念”将形式赋予的设计活动从特殊性迈向一般性——他将不同时段、不同区域的设计实践中形式创作所遵循的价值都归为“理念”,希望在这种繁复的多元变迁中获得某种跨越历史、文化、区域边界的统一。[21]

5.形式认知的新趋向

形式认知在众多观念影响下获得了不断发展的动力,到21 世纪,一些新的发展趋向初见端倪。汤姆森的有机形态论不仅给20 世纪的设计领域送来“有机形式”的概念,数学与生物相结合所产生的深远潜力也启发了新时期设计形式自动“生成”的可能。“生成”从进化的角度探索形式的起源,简单结构在一定的规则约束下组成了高度复杂的系统或形式,这既能指导设计模型的参数化生成,[10]156也可用于建筑结构和机械系统的优化。参数化生成技术使得更多复杂的、一体化的有机几何形或仿生形在建筑和设计中得以涌现(图2)。以色列学者Josiah Kahane 试图在研究形式的方式上取得突破,将风格的视觉描述转向基于科学调查方法建立的理论。他针对批量化产品语言开展了综合性研究,试着结合格式塔理论(Gestalt theory)、[22]几何子理论(Geon theory)[23]等认知科学理论,从更深入的微观层面来解释人们如何实现对形式的视觉感知。此外,他还通过一系列不同类别的产品案例研究和图谱分析来证明其基于形式控制原则的进化理论,以对未来产品形式的演化作出预测(图3)。[24]88伴随人工智能的飞速发展,图像识别技术日趋成熟,逐步刷新着人们对形式的认知。在卷积神经网络技术的辅助下,图像识别的特征表示已经从传统的手工设定演变为如今的自动学习,[25]它通过模拟人脑分层处理信息机制逐层学习图像边缘、角点、纹理等低层特征,以及由低层特征针对性组合成的高层特征,直接从原始像素中得到图像特征,[26]实现对建筑、产品、艺术品等各类形式的识别。基于深度学习的图像识别既模拟了部分人脑机制,也从计算机的视角重新定义了形式的特征及其识别的方式,这也反过来促进了建筑和设计领域基于特征识别和深度学习的形式生成实践,形式生成的过程也伴随着信息化、数据化、标签化等新兴的形式构成逻辑的产生(图4)。

图2 基于视觉参数设计的3D打印椅子原型——Zaha Hadid Architects与Stratasys 3D打印公司合作开发

图3 Josiah Kahane的产品形式图谱分析,2015年

图4 “形式”认知的阶段性变迁——从外延之变到理念之变

四、从“形式”到“形式语言”

“形式”的纷繁讨论伴随着衍生概念的产生,现代至当代的设计话语,已然呈现出一种语言学的转向——当涉及设计的更多具体分析或细节探讨时,“形式”一词常常被“形式语言”这一组合词所取代。体现在不同领域,又会有诸如“设计形式语言”“建筑形式语言”等表述差异,甚至代之以“设计语言”“建筑语言”“产品语言”等简化表述。这种从“形式”到“形式语言”的话语转变是如何发生的?

20 世纪初,索绪尔(Ferdinand de Saussure)与皮尔斯(Charles Sanders Peirce)分别基于语言学研究与逻辑学研究提出了各自的符号学基础系统,后经莫里斯(Charles William Morris)、本泽(Max Bense)、鲍德里亚(Jean Baudrillard)等人研究推进现代符号学逐步形成。[27]符号学认为人们对世界的认识都是以符号现象作为中介的,这一思想得到了建筑界与工业设计界的响应。[28]120 世纪50 年代,一种将建筑元素视为语言词汇的建筑符号学研究率先展开;60 年代,文丘里在其后现代主义理论中明确强调建筑的意义及符号性;[18]75其后,奥芬巴赫艺术设计学院的詹克斯 (Charles Jencks)在《后现代建筑语言》[29]中又将建筑跟语言的相似性——建筑的词汇、意义、句法和符号学,推至更广层面。从60 年代末至70 年代,符号学理论在法、德、英、美逐渐得到重视,建筑师们纷纷关注起建筑基本功能之外的“多重意义”。埃森曼也受到语言学和符号学的影响,他在60 年代提出的“形式系统”与70 年代提出的“概念建筑”的研究转变,也表现出一种由“一般形式”到“深层结构”的形式理论的语言学转向。[30]在工业设计方面,符号学成为产品语义学(Product Semantics)的基础理论。20 世纪50 年代,乌尔姆设计学院开展的“作为符号的设计”研究构筑了产品语义学的框架;[28]280 年代,美国的克里彭多夫(Klaus Krippendorff)和德国的布特(Reinhart Butter)明确提出“产品语义”的概念,并强调设计形式的意义传达与象征属性,形式在与材料相结合之外,更与意义发生了深刻捆绑。

从“形式”到“形式语言”,是设计师自发地将形式系统与自然语言系统进行类比而产生的表述转换。二者之所以能实现深度类比,一方面在于设计物如同语言一样本身具有构造意义,通过诸如材料、质地、形态关系、结构类型、语义符号等差异要素或手段,构造出差异化的语义;另一方面则在于设计形式在对外描述或传播的过程中有“获得意义”的需要——语言是一种独特的交流系统,而设计形式本身也包含了“具有意义”“可被阅读”的内涵需求。设计的风格只是形式的表象,而语言才是机制——要想如同自然语言那样获得意义,形式语言同样依赖于从表层结构(语法)获得其深层结构(语义)的转化。[31]从“形式”到“形式语言”的话语转变,也进一步表明形式并非孤立存在的,设计师在设计中使用的“语言”决定了我们对设计物的态度和感知,也对设计师和用户之间交流互动的本质效应起着至关重要的作用。[24]39

五、结语

在设计语境中,抽象、具象视角的灵活切换,指代范围的宽窄多变,相近词间的术语混用,共同制造了“形式”概念在理解与运用上的含混状态。借助“形式”讨论的脉络重构,可以看到,形式的话语中心逐渐由哲学和艺术领域迁移至建筑与设计领域,人们对“形式”概念的认知也由笼统抽象逐渐走向深入且精细化,并在设计领域的不同分支和时期中表现出特定的差异与变迁:“形式”讨论的关注点由形式分析深入至形式生成机制及形式与其他要素间的关系,形式认知在实践与反思中实现从外延之变到理念之变,并经历了“形式”概念的削减、扩张、擢升,继而发展至“形式追随多元”的局面,“形式”概念的范畴界定也在某些研究分支中得以收窄并变得明晰。

最近的二十年间,参数化生成、图像特征识别、基于深度学习的形式生成等有关形式认知的新趋向正逐步显现。当代设计话语中形式的语言学转向,从侧面验证了形式有着天然的语言特性;从“形式”到“形式语言”的话语转变,也意味着我们已从关注形式的表层逻辑发展到关注形式的含义、传达以及构成的深层逻辑关系。“形式”是一个始终变化的概念,每个时期都在试图对其做出定义。可以预见,当代形式认知的新趋向正在并且即将给形式认知带来前所未有的反思和生机。

图片来源:

图1:《从沃尔夫林到埃森曼的形式分析法演变》,2017。

图2:作者摄于上海艺仓美术馆“实践与探索——扎哈·哈迪德建筑事务所特展”,2021。

图3:《设计的形式:解析批量化产品的语言(The Form of Design:Deciphering the Language of Mass- produced Objects)》,2015。

图4:作者绘制。