基于MEC 的移动通信网络传输信号增强方法

张洁

(中国移动通信集团云南有限公司,云南昆明 650228)

由于核心网关在服务需求量增加时,会给移动通信网络和回传链路造成压力,降低终端用户的使用感受,因此需要提高网络传输能力,增强移动通信网络传输信号。对此,文献[1]提出基于密度聚类分析法的网络微弱信号强化方案,但该方案花销大,在经济方面不符合我国用户的要求。文献[2]提出基于复值神经网络的信号增强方法,但采用的神经网络对移动通信系统会产生破坏,不适用于移动通信网络的增强。为弥补传统方法的不足,该文提出基于MEC 的移动通信网络传输信号增强方法。

1 移动通信网络传输信号分流

1.1 边缘节点寻址

为实现对移动通信网络传输信号的增强,需要寻找到边缘节点的位置,用户发送的内容请求可通过MEC 平台中设置的规则直接分流至本地边缘节点进行处理。边缘节点的寻址可由式(1)表示:

其中,C为边缘节点位置;x为本地边缘节点数量;u为数据信息流大小;a为用户请求数据。具体边缘节点寻址步骤为:

第一步:在MEC 平台中写入自身地址,由平台调度中心根据位置确定用户位置。建立坐标轴,用户距离中心点距离计算公式如式(2)所示:

其中,ℑ 表示得到的用户距离;x、y、z表示在x、y、z轴的坐标点。向系统报文中嵌入自己的接口位置信息或标识符、调度节点的地址、位置拓扑信息,进行节点配对并通过地址确定节点的所在位置。

第二步:通过区域调度与网络地址交换转换为地址段,调度中心根据用户位置确定了用户所在地,从本地分流至指定地址段,再将请求发送给调度中心,由调度中心管理转换后的终端地址段、位置拓扑。

第三步:利用MEC 系统的DNS 域名系统服务,直接为用户返回本地节点位置,用户将发出的DNS申请发送给MEC 平台内部DNS 服务,内部DNS 服务把本地节点的地址回复到端口,完成边缘节点寻址[3-6]。

1.2 传输信号本地分流

在边缘节点的寻址过程中,需要本地分流。在基于MEC 的本地分流中,通过平台接口设置会话锚点,建立数据流过滤机制,实现对本地边界数据流的识别与分配,信息识别过程如式(3)所示:

其中,℘表示信息识别结果;n表示信息总数据;j表示信号样本对应的符号;i表示得到的信号特征点;Aj表示聚类中心;Bi表示数据簇。

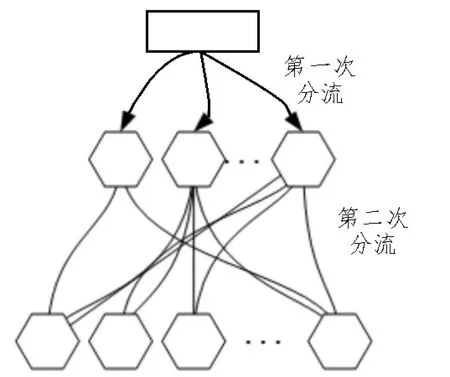

根据式(3)对本地边界数据系统进行有效连接,完成对本地业务与应用内容的有效使用,并按照数据流过滤机制进行业务分流。分流过程如图1所示。

图1 信号分流过程

根据图1 的信号分流过程在MEC 平台的管理系统中建立数据监控的网络接口,接入会话锚点系统。锚点分支点负责通过各种类型的前缀将各种类型的上游数据流分流至各个类型的人机会话锚点[7-8],其过程如式(4)所示:

其中,E表示人机会话锚点数据流;f表示锚点数量;i表示网络接口数量。MEC 平台操控系统可根据从核心网得到的本地网络消息和应用自身地址等消息,对本土应用的边界节点进行访问,完成移动通信网络传输信号本地分流。

2 移动通信网络传输信号增强

2.1 信号初始速率判定

标准的MEC 引入了慢启动机制,所以必须对移动互联网传播信息的起始速度作出判断。在多传感器信息传输中,因为主、被动端的运动姿态实时发生变化,传感器信息可以在到达最优的预测传输速率以前开始变化,慢启动机制不会在短的通信时段内迅速地判断正确网络带宽[9-10]。带宽计算公式如下所示:

其中,T表示得到的带宽结果,ki表示随机阈值。为增加端与端之间的数据吞吐量,所有有线源节点都必须在正确网络连接成立后,就选择最优预期的速率进行信息传递,必须充分利用所有可用的无线宽带,并选取一个适当的发送窗口建立无线连接,但同时发送窗口上所确定的传输速率也不能超过整个传输链路上的使用传输速度。同时应该防止窗口过大而使发送端的速率变化过快造成阻塞,使整个网络系统的性能大大降低。

信号初始速率的判定由起始窗口决定,通过源节点层的数据信息传递,MEC 转发端及时调整动态调节数据信息包的转发频率,以便接近无线网络的有效宽度。MEC 可以通过四次握手方式传输一次数据包,由式(6)所示:

其中,V表示通信信号传输速率;N表示传输次数;t1、t2、t3、t4分别表示传输通信信号、接收通信信号、发送数据、输入源节点这四个过程的时间。信号输入过程如图2 所示。

图2 信号输入过程

通过上述过程即可从MEC 平台估计可用的无线带宽,将无线带宽接入传输层中并反馈源节点,源节点根据收到反馈信号设定相应的初始速率。

2.2 信号增强

设定初始速率后,利用MEC 平台调整信号传输中的移动通信网络信息流传输速率对移动通信网络传输信号进行增强[11-13]。通过MEC 平台将信息反馈至发送端时,建立传输速率调整机制。由于无线信道的容量随时间而不断发生变化,包括信道条件、噪音以及干扰等因素也将改变移动通信网络层的吞吐量,因此MEC 源结点在此时必须减慢其传输速度,以防止在通过瓶颈结点时产生拥堵,从而增加了信道数据的使用率。

对于移动通信网络信息流数量M的确认,根据由前一段移动通信网络链接数量的变化来确认,如式(7)所示:

无线链路上可用带宽的确定可由式(8)得到:

其中,T表示总带宽数量;A表示无效传输次数。

消耗带宽的确定:在MEC 瓶颈节点处,由于移动通信网络信息流的带宽和其他数据流使用同一个带宽,因此将移动通信网络信息流的消耗带宽标记,即为消耗带宽的数量。在超过了无线网络服务范围内的端到端数据流完成传输之后,MEC 源节点利用所得到信息就能够合理地进行速率调节[14-15]。由于动态通信环境变化也可以引起带宽改变,较小的数据包碰撞可能会提高线路吞吐量,从而产生空缓冲区,所以,需要对运输层速度做出改变,以充分利用无线信道空间。

通过上述方式完成了对移动通信网络传输信号的增强,并大幅缩短了移动通信网络传输信号增强所需要的期限。

2.3 信号缓存与调度

传输信号的缓存与调度可有效改善边缘节点的信息状态和承载状态,防止传输信号增强后,移动通信网络短时间无法适应快速增长的信息流[16]。该文基于MEC 的移动通信网络采用智能缓存技术,中心节点储存所有信息流,边缘节点利用MEC 平台提供的计算能力统计信息流,对信息流数据传输度高的进行缓存,确保传输内容命中率的同时充分利用边缘节点的储存资源。储存资源的计算如式(9)所示:

其中,Q表示得到的储存资源数量;∂表示样本抽中的概率;D表示储存范围。智能调度中心能够即时监测边缘节点的负荷情况,通过传输地址、位置IP 以及事先分配的负载均衡方案,将用户申请分配到具备良好上网条件的边缘节点,通过对传输信号的缓存与调度有效降低了在瓶颈节点数据信息拥堵的危险。

3 实验研究

为了验证该文提出的基于MEC 的移动通信网络传输信号增强方法的实际应用效果,选用有线连接的方式将主控计算机与无线路由连接,设定链路带宽为200 Mb,延时时间为2 ms,工作电压为220 V,工作电流为150 A。实验环境如图3 所示。

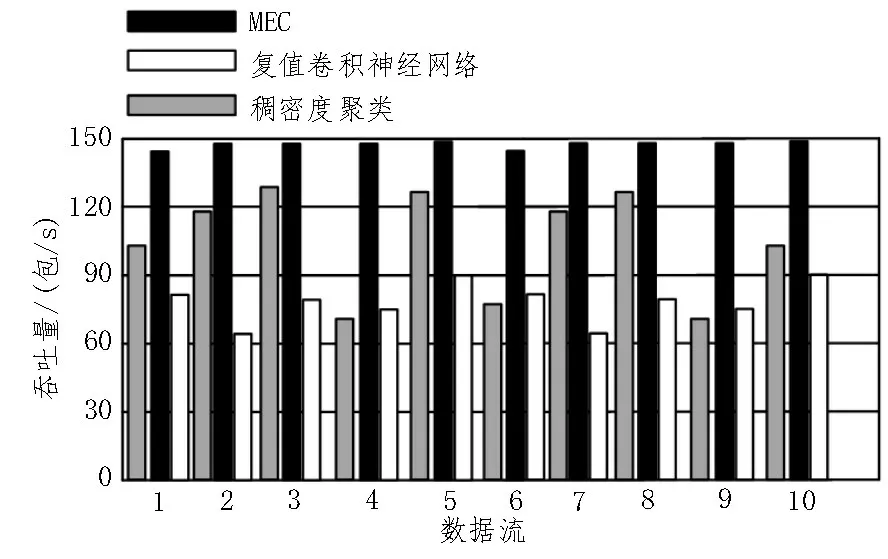

设定主控计算机操控信息,通过网络连接电源模块和处理模块,主动测量传感器和被动测量传感器连接数据点。选用稠密度聚类信号增强技术,基于复值卷积神经网络样本精选的信号增强方法作为对比实验组。以通信网络的TCP 作为实验对象,随机抽取10 条TCP 数据流分析吞吐量,得到的实验结果如图4 所示。

图4 吞吐量实验结果

根据图4 可知,该文提出的增强方法吞吐量明显高于传统方法,该文提出的通信信号增强方法吞吐量始终在140 包/s 以上,而传统的复值卷积神经网络增强方法的通信效果最差,吞吐量始终低于90包/s。因此在增强传输信号过程中,该文提出的方法能够更好地利用无线带宽,调整传输速率,确保信号所经过的信道内部资源能够得到很好的利用。

在确定数据的吞吐量后,分析数据丢包率,计算公式如下:

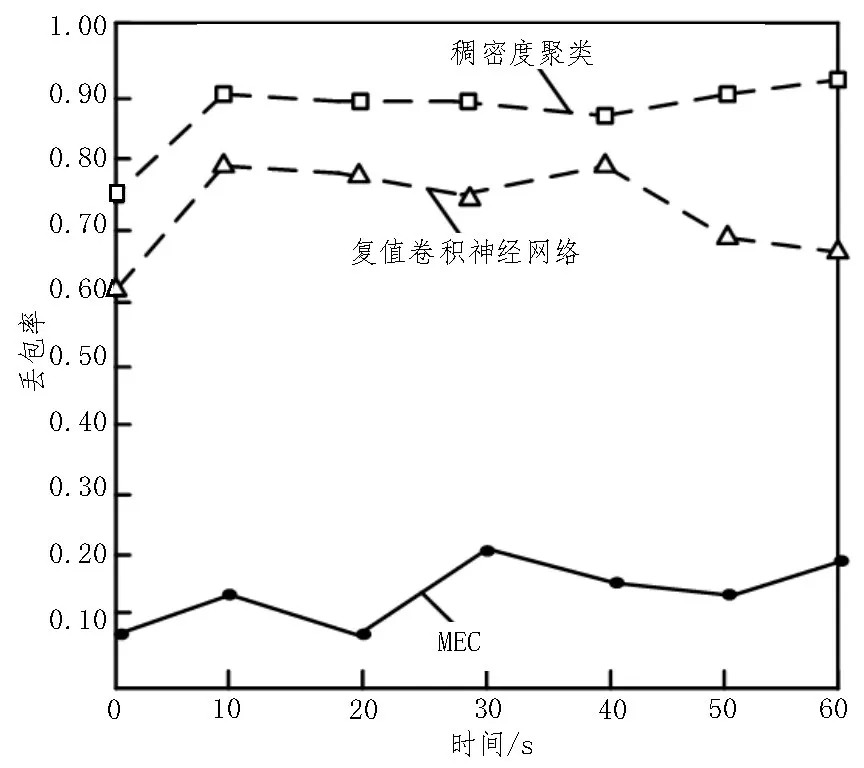

其中,P表示得到的数据丢包率;C表示丢包信息量;L表示全部的数据信息量。分析丢包率得到的实验结果如图5 所示。

图5 丢包率实验结果

根据图5 可知,该文方法在传输过程中丢包率低于传统方法,始终在0.20 以下。复值卷积神经网络的丢包率在0.60~0.80 之间,稠密度聚类的丢包率在0.75~0.95 之间。由此可以证明该文提出的增强方法具有更好的实际操作性。

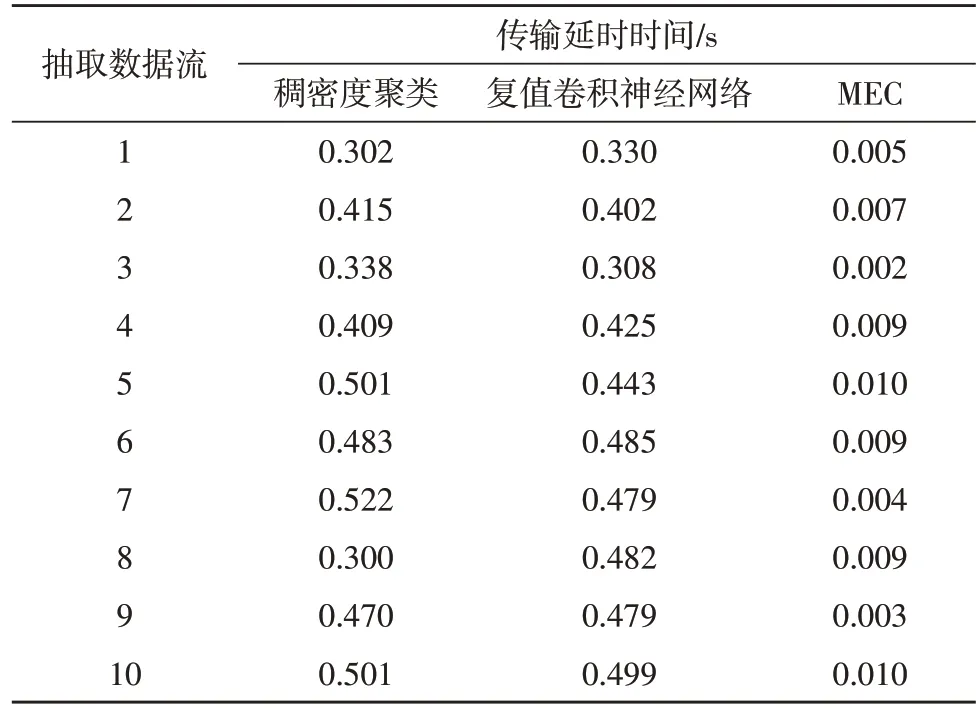

计算通过增强方法处理后的传输信号延时时间,得到的延时时间实验结果如表1 所示。

表1 延时时间实验结果

根据表1 可知,抽取的不同数据流对应的传输延时时间不同,该文方法传输延时时间始终低于0.010 s,信号传输过程的实时性能够得到很好的保障。而传统的两种增强方法在增强过程中耗费了大量时间,导致传输时间过长,信号的实时性难以得到有效保障。

4 结束语

传输信号增强对于确保信息正常通信有重要意义。该文提出了一种基于MEC 的移动通信网络传输信号增强方法,通过使用MEC 平台对移动通信网络传输信号进行边缘寻址。利用本地分流完成寻址,作为对移动通信网络传输信号增强的基础,对初始速率进行判断。调整信号传输中的移动通信网络信息流传输速率对移动通信网络传输信号进行增强。实验结果表明,该文提出的增强方法能提升传输信号的缓存与调度能力。