转化医学理念下“药物设计与筛选前沿技术与方法”教学改革设想

蒋利和

(1.右江民族医学院基础学院,广西 百色 533000;2.广西大学医学院,广西 南宁 533000)

转化医学(translational medicine)出现于20世纪90年代,随后得到了巨大的发展。转化医学是一个新兴的领域,包括从基础科学到医学应用的多学科研究,这需要临床医生和基础科学家之间的密切合作[1-2]。转化医学的核心就是在基础研究和临床应用间建立有效的互动联系,通过跨学科协同,多机构合作,加速由“发现”到“实现”的转变,缩短基础研究与临床应用的距离,强调基础研究与临床应用双向循环[3-5]。

1 转化医学与“药物设计与筛选前沿技术与方法”密不可分

药物研发内容包括靶点发现、药物设计、药物的合成、作用机制研究、药效学研究、药动学研究、安全性评价、临床研究等阶段,是基础医学学科和临床医学学科的重要桥梁。“药物设计与筛选前沿技术与方法”是促进医学学生从基础医学研究走向临床治疗,又从临床治疗反馈到基础研究的重要课程之一。该课程包括新药开发中的知识和技术,能帮助学生理解早期药物靶点的发现和确认、药物分子的设计和合成、药效学筛选和药理研究之间的关系,理解安全性评价等新药临床前研究与转化医学之间天然的联系。“药物设计与筛选前沿技术与方法”具有转化医学的核心特征。而转化医学能促进药物研发各个环节、各模块之间的配合[6-7]。转化医学是基础研究和临床诊疗的桥梁,是药物研发从基础研究、临床前研究、临床研究到临床应用之间的重要桥梁。

2 “药物设计与筛选前沿技术与方法”教学现状

2.1药物设计与筛选在美国的教学现状 在美国,药物设计与筛选方面的教学是医学和药学专业的核心基础课程。“药物设计与筛选前沿技术与方法”的教学侧重工程思维的培训。无论是药物设计还是药物筛选都强调方法的创新,其中对传统药物筛选方法的改造基于现代分子生物学和生物物理的知识体系飞速发展,特别是人工智能、机器学习的应用。随着人们对各种疾病机制有了更为深入的了解,研究者对新药发现逐步由早期的“神农尝百草”发展为“理性药物设计”和“整合药物化学”。这与目前国内药物筛选还依赖“让实验动物告诉实验结果”的思维方式有较大的区别[8-10]。因此,这对教师们的教学工作也提出了新要求。

2.2国内西部两所高校“药物设计与筛选”教学现状 作者先后在广西的“211”高校和另外一所医学类高校开设了“药物设计与筛选前沿技术与方法”课程,使用的教材是《药物筛选:方法与实践》(2007年化学工业出版社出版的图书,作者是司书毅,张月琴),授课对象是制药工程、生物制药以及药学专业的本科生,课时为36~40个课时。

课程内容包括受体与新药研究筛选、酶抑制剂筛选方法、离子通道开放剂与阻滞剂筛选技术、基因表达调控筛选方法,微生物样品、植物样品、海洋生物等的筛选;天然产物的组合生物合成研究、宏基因组学方法、高通量与高内涵筛选方法、计算机辅助药物设计与虚拟筛选;抗细菌、抗结核、抗真菌、抗病毒、抗肿瘤、抗炎、抗动脉粥样硬化、抗骨质疏松、抗糖尿病、抗心脑血管、老年性痴呆等药物筛选内容。其教学内容广泛繁杂,未能体现学科设计的工程性,未能体现转化医学理念,缺乏协同创新的概念。教学过程中容易出现科普性教学、被动性学习的局面;教学模式主要采用讲授式教学,强调基础知识的讲授,忽视与临床实际问题的有机结合,无法引导学生利用所学理论知识去分析和解决临床实际问题,不利于学生原始创新能力的培养和工程思维的养成[10],也不能应对“从仿创药向首创药”的时代发展潮流。特别是在医学类高校开设该课程时,发现其内容与药学专业的诸多课程,如药物化学、天然药物化学、药理学等学科有重叠部分。因此很有必要在转化医学理念下“药物设计与筛选前沿技术与方法”开展教学改革。

3 转化医学理念下“药物设计与筛选前沿技术与方法”教学改革

3.1教学改革的必要性 转化科学旨在了解转化研究过程中每一步背后的科学和操作原理,以此克服疾病研究中普遍且长期存在的挑战。虽然转化过程不是线性的,但几个不同研究阶段通常是可操作的,例如基础、临床前、临床、临床实施和公共卫生研究,每个阶段之间转移知识需要关键的转化工作[11-14]。

目前,创新药物研发已经纳入“健康中国2030”等国家药品安全战略规划,创新型药学人才培养势在必行。在医学类高校开展“药物设计与筛选前沿技术与方法”课程的教学,既要防止课程内容重叠,又要体现药物筛选技术的前沿性,侧重药物从“海选”到“精选”、“仿创药”向“首创药”的变化要求[15]。“药物设计与筛选前沿技术与方法”发展自工程技术,课程内容涉及到大量药物设计、计算机、生物物理学、化学、生物医学工程等工程方面的专业知识,而工程学科知识体系更新快。因此教学课程内容的更新至关重要,并且要结合临床反馈,侧重药物创新链的全过程[15-16]。总的来说,为了适应前沿医药科技迅猛发展对新世纪创新研究型医学人才的需求,“药物设计与筛选前沿技术与方法”需要在转化医学理念指导下,调整教学内容,优化知识结构,体现工程思维,因此将转化医学理念融入“药物设计与筛选前沿技术与方法”,使其成为桥梁课程,具有现实意义[17]。“药物设计与筛选前沿技术与方法”课程主要针对药学及制药工程的本科生,此类学生在校接受系统性的医学类学科讲授,拥有基础的医药理论知识储备,具有深入了解医药科学研究与实际应用的现实要求。但受传统本科课程设计局限,药学类本科生缺乏工程设计思维与创新实践训练,对现代分子生物学的迅猛发展和交叉融合缺乏认识,对生物、物理、化学等日新月异的工程知识体系缺乏了解。如何在转化医学理念的指导下,进行药物筛选技术前沿的学习与探索,构建学科理论、工程生产与前沿创新之间的桥梁,对贯通学生知识体系、启发学生创新思维、引导学生未来发展,具有极为重要的意义。

3.2转化医学理念下“药物设计与筛选前沿技术与方法”教学改革内容

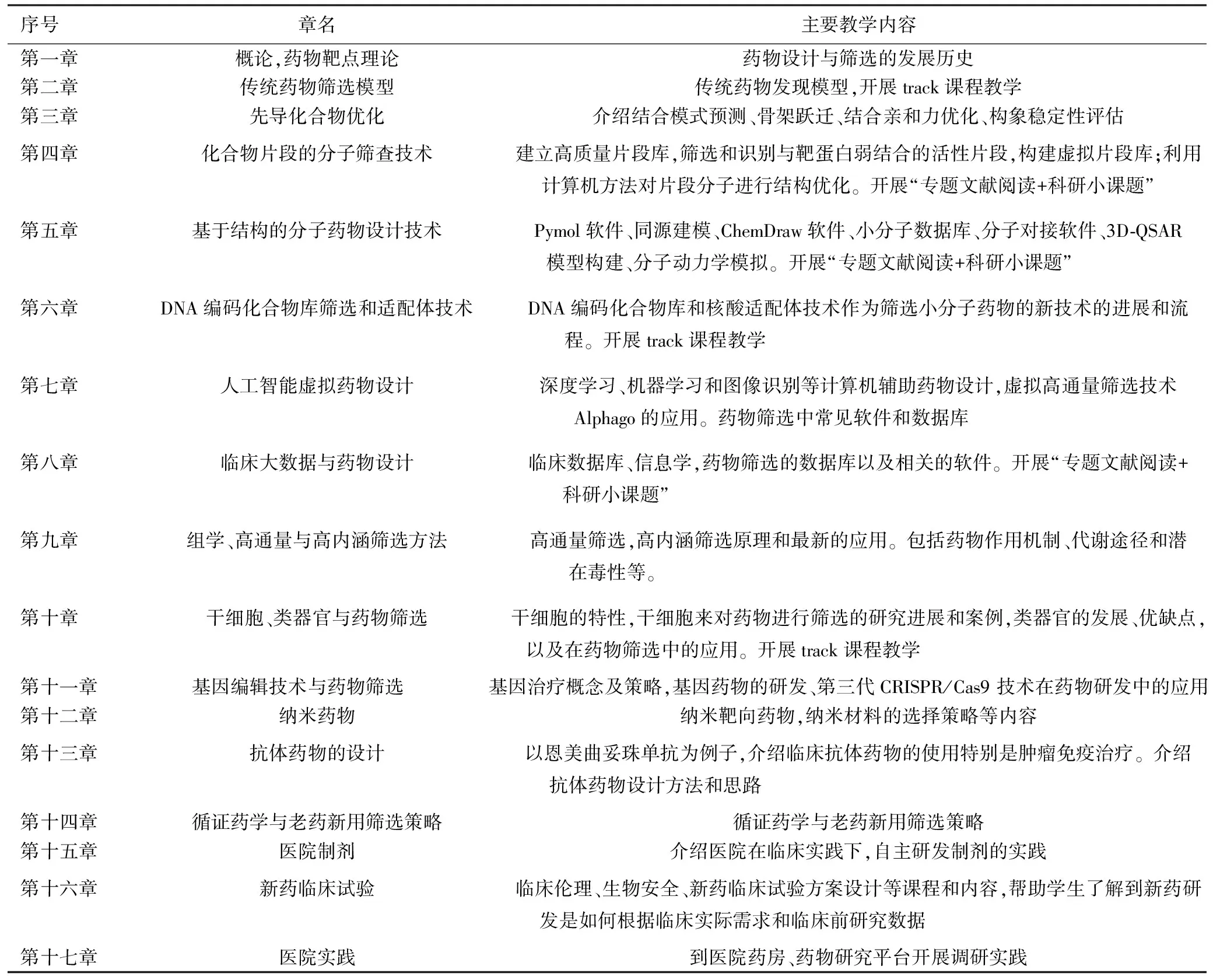

3.2.1在转化医学理念指导下,修订和完善教学大纲 课程教学内容是保障学生培养质量的必备环节,在学生成长成才中具有全面、综合和基础性作用。为了促进医学学生从基础医学拓展到临床治疗思维认知,本研究组织相关领域的研究人员或具有相关学科背景的人才,从转化医学理念入手,参考《药物设计学》(全国普通高等医学院校药学类专业“十三五”规划教材)(作者:姜凤超,主编出版社:中国医药科技出版社出版时间:2016年7月)以及最新的前沿技术,重新开展了“药物设计与筛选前沿技术与方法”教案设计。采用新教学内容形成五大模块。见表1、表2。

表1 《药物设计与筛选前沿技术与方法》新旧对比

表2 “药物设计与筛选前沿技术与方法”的教学内容重构

新“药物设计与筛选前沿技术与方法”的教学内容编制以体现最新的药物设计和药物筛选方法为根本,充分体现基因组学、蛋白组学、计算化学、分子生物学、结构生物学、生物信息学、临床医学知识和技术。特别包括基因编辑与药物研发,基因诊断与基因药物、纳米药物研发等新技术的应用。还专门设定了循证药学与老药新用筛选策略、医院制剂、新药临床试验、医院实践等教学内容,完全体现了转化医学理念,体现了医学最新技术在药学的应用,实现了从基础教学到临床应用的思维转化,并将转化医学融入其中[18-21]。通过介绍基础研究中对疾病的认识和新药的发现,基础知识向新诊断,治疗和预防方法的转移过程,挖掘学生产品开发,以及如何形成治疗药物和诊断试剂的原创能力。另外,新的教学内容还将人工智能(深度学习)虚拟药物研发、生物信息技术与药物研发纳入教学,增加与时俱进的技术发展,体现药学的工程思维,整合药物理念[21-22]。

3.2.2以转化医学理念提高教师素养 不断学习循证医学、转化医学、精准医学等现代医学发展新模式,学习、理解转化医学的理念。积极思考转化医学与教学内容的关联,在备课时将转化医学的思维和实践有机融合到药物设计知识体系,促进日常教学工作改革。教师积极参加临床实践,扩充临床知识,培养临床思维;积极构建大学药学教师与临床药师、临床医师的沟通渠道,搭建不同学科教师之间的交流平台。针对药理学某些章节或某一疾病,从不同角度展开讨论,将疾病分析透彻,系统地理解疾病的发生、发展、药物治疗及作用原理,使多学科在交叉知识点上正确融合。

3.2.3以转化医学理念为指导,构建“产学研”教学新模式 在教学过程中,坚持以转化医学理念为指导,结合以病例为基础的学习教学法和循证药学教学法等,丰富教学方法[23];邀请专家名师进行专题汇报,拓展教学内容;组织开展企业技术实践,加深教学效果。多角度构建“产学研”教学新模式,灵活授课,激发学生积极性,提升课程教学效果。

具体而言,本课程预计在转化医学理念指导下,进一步开展教学方法与教学模式的重大改革。为此在本课程教学中,由不同方向的老师或者知名专家根据其自身的药物的研发背景开设专题讲解,共同组成一门课程,并且到知名企业开展技术学习,“以产学研结合的模式”创新药物研发学习体验[24]。具体而言,我们将依托学校新获批的广西示范性现代产业学院“生物医药与大健康”产业学院,在教学中将邀请四川大学、暨南大学、马来西亚玛莎大学、广西大学、广西民族大学、苏州大学等高校教授开展讲座。教学过程中还将让学生到医院进行体验,了解基础医学到转化医学的应用过程。在这一阶段的教学中,引入现有药物品种的升级作为学习案例,帮助学生理解新的药学基础研究是如何将上一次成功或失败作为新的起点开始新一轮的研究。总之,要通过线上线下融合、虚实融合、科教融合、理实融合、产教融合、国际融合,实现一门课程“提问式、启发式、讨论式、科研式”教学,为学生搭建学习知识、创新知识和应用知识的平台。

3.2.4以转化医学理念为指导,体现药物设计(工程设计)能力 目前我国的创新药多数为Me too类药品,甚至有的没有达到真正Me too药物的标准,这反映出我国在药物设计源头创新能力缺失。培养具有药物设计(工程设计)原创能力是解决这一问题的关键。为此,教学中将积极打破学校、学科固有屏障,建立以药物设计与筛选为主体,化学、药学、检验学、生命科学、基础医学等多学科有机融合、交叉的课程教学体系,特别是要融入新工科,教学中体现新技术、新产业和新经济的需求。而药物靶点的确定是需要生命科学、医学和药学等学科共同研究探讨,要让学生系统掌握化学、生物学、药学、临床医学、药物制剂技术的基本理论知识。在转化医学和精准医学时代背景下“精确,准时,共享,个体化”的药物设计思路,临床药学知识更是需要临床医生的参与,药物设计也将走向多学科融合的临床导向研发模式[25-26]。临床试验可能对药物靶点确认乃至新药发现起到关键作用。如可以在教学中举例克唑替尼,克唑替尼起初基于c-MET激酶结构设计;在临床试验中发现两名携带ALK基因重排的NSCLC患者有较好的治疗效果。根据这一临床发现,研究者开展了激酶选择实验,发现是MET/ALK/ROS的强效抑制剂。由此经过修改临床试验方案,取得较好的临床数据。克唑替尼于2011年通过FDA获批上市,这距离发现克唑替尼的ALK抑制活性仅过了4年时间,克唑替尼目前已经当前ALK 阳性的晚期非小细胞肺癌患者标准药物。

3.2.5以转化医学理念为指导,提高科研原创能力 教学实践中开展“专题文献阅读+科研小课题”教学;结合虚拟仿真实验教学项目、科研创新项目、学生大创项目开展项目研发教学。以项目为驱动开展大学生创新创业计划的项目实践可有效加强大学生创新创业能力培养,推动学生全面快速成长。教师可以以项目为动力,为学生精心设计创新创业训练计划项目,在课题的学习和实施中激发他们的创新意识和创业精神,同时帮助学生积累丰富的创新创业知识与技能,使得学生一如既往地保持创业的积极性,从而确保创新创业项目的可操作性。因此,在学习之余倡导学习成员积极申请校内外创新创业项目,通过项目的申报和开展提升其知识应用能力和创新思维能力。同时在课堂上开展文化素质培养,大力激发学生参加各种科技竞赛的热情,利用相关学科的人才培养基地、国家及省部级的重点实验室结合国家级的重大研究项目,大力鼓励学生参加科学实践工作,增强学生在各种条件下的创新意识[24,26]。

4 小结

在转化医学理念下,开展“药物设计与筛选前沿技术与方法”教学内容重构建,提升教师结合转化医学的授课能力,采用多种教学方式,提高学生原创能力,打造转化医学理念下“药物设计与筛选前沿技术与方法”全新教学,是值得尝试的实践。