城市基层界线划定中的治理问题研究

谭姝怡 申明锐 唐中意

摘要:基层治理界线的建构、划定与管理可以帮助基层有效开展社会治理工作。本文从城市基层治理界线的定义、类型、关系架构三个主要方面对城市划界进行理论架构的阐释,结合笔者在南京市相关调研实践,进一步从界线划定、界线管理、治理责权分配、划界治理四个方面剖析基层治理界线的现存问题,并从城市划界和基层治理的角度提出推进城市基层治理现代化的参考路径。

关键词:基层治理;城市划界;刚性界线;弹性界线;治理现代化

【中图分类号】 D035;TU984.113 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2023.04.011

【基金项目】国家自然科学基金面上项目“圈群空隙地区的县域城镇化:空间格局、动力机制与规划应对研究”(52278066)研究成果。

引言

在全面建设社会主义现代化国家新征程中,中国城市的规划建设也进入了以人民为中心的高质量发展新阶段。在城市存量建设发展范围内,以“绣花”功夫重塑城市治理体系与治理能力、提高城市精细化管理水平,日益成为学界和实践界关注的重点。随着城市治理内涵的不断丰富、工作方式更加多样化,城市治理的重心逐渐下沉到基层。2022年6月习近平总书记在湖北武汉考察时强调,社区是城市治理体系的基本单元①。社区承接着城市治理体系构造衔接与建设的重要功能,而划定社区治理界线则是辅助开展和落实城市基层治理工作的前置性工具,社区治理界线不仅承载着空间地理信息,也明确了基层管理权限,因此成为一类可行且必要的研究视角。

在推动城市高质量发展这一时代发展要求下,城市管理应该像绣花一样精细,而提高城市精细化管理水平首先要确定治理单元尤其是社区治理的范围边界。划定明确清晰的基层治理界线是引导城市由“粗放型”朝向“精细化”管理发展方向的重要手段,能够有效帮助开展基层社区治理工作。因此,提出城市基层治理界线划界工作对提高城市治理水平来说十分有必要。梳理现有城市范围内的基层治理界线,不仅有利于了解城市治理现状,更可以为推动城市治理有序发展奠定基础,从而避免城市走向无序扩张或失序收缩,促进城市可持续发展。这恰恰与国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要中所提出的“改革完善城市管理体制”[1]的目标是一致的,也是推动城市发展由“外延扩张式”向“内涵提升式”转变的必然要求。

综合有关文献与实践发现,有学者将城市划界作为影响国家政治结构的重要技术工具[2],国外与基层治理相关的话题多集中在基层治理措施与政策的关系[3]、基层政府的智慧化建设[4]等方面,以及关于社区合理规模[5]与治理结构[6]的探讨。而国内对于基层治理能力现代化的研究多着重于治理体系的建设[7-8]、治理主体的协调[9]以及治理模式的完善[10-11]等方面,鲜有关于治理界线体系构建与实际划界的探讨。现有关于城市界线的研究大致有如下讨论:一方面以“城市开发边界”为着眼点,通过分析我国规划实践中的思维演变,提出将边界作为城市针对性管控的手段[12];一方面根据城市发展现状将城市空间界线划分为行政区域界线、功能治理单元界线和行政管控单元界线,认为政策优化是解决因界线不清晰导致的各种问题的主要手段,并以精准勘界作为解决问题的技术保障[13]。还有一类研究早先通过对市辖区界线的分类讨论,对边界区域空间冲突的治理现状进行了分析并提出了改革建议[14],后又将城市空间切割成微小单元并建立起行政主体与治理对象之间的精准链接,重新定义了一类行政区域微界线,并重点关注其对城市治理空间形态的影响,希望将微界线作为一个观察政府部门治理运作的窗口[15]。

基层治理范围的分类与定界是基层具体实施管理的基础依据,也是完善基层治理空间体系的重要举措,有助于从根本上夯实城市社区的治理基础。但目前的研究更多是以国家治理的现实需求为背景,聚焦于某一类具体界线的问题,缺少从基层治理统筹的视角对城市治理界线框架的梳理与划界方式的探讨。基于推进国家治理体系和治理能力现代化的现实需要,本文从城市基层治理的角度出发,明晰治理界线种类,完善界线划定与管理,重点关注基层治理界线在社区治理中的角色与作用,加强界线成果在基层治理中的应用成效。本文通过深入阐释城市划界理论架构,剖析基层治理划界的现存问题,以期探索实现基层治理空间的优化路径,进一步提升基层治理现代化水平,为推动实现城市基层治理现代化提供参考与建议。

一、 城市基层治理的划界类型

(一)城市基层治理的定义

从社会管理组织结构来看,基层是组织中的最底层、基础层。在我国,城市的基层社会管理组织主要包括城市下设的区政府、街道办事处以及居民委员会等管理组织[16],这些基层的社会管理組织与广大人民群众的关系最为直接与密切。而基层治理是指在我国经济社会政治制度机构下,乡镇、村以及城市街居的管理层级中,不同行为主体围绕着当地共同利益,通过协商合作等方式以实现公共利益最大化的管理过程[17]。从该定义可见,基层治理主要包括三个方面的内容: 一是乡镇的治理,二是村级治理,三是城市街居治理,其中城市街居治理是本文的研究重点。城市基层治理强调以执行事务为主,基层管理者直接处理街道和城市社区日常公共事务的组织过程。在我国城市基层社会治理进程中形成了街道和社区等具备地域空间特点的基层组织,特别是社区一级具有组织属性和资源属性的新的空间组织形态,并且构建了街道—社区、社区—网格化管理服务区两对新的空间组织关系,本研究将其概括为基层治理空间体系,其中社区治理是承接政府管治与群众自治的关键行为因素。

(二)基层治理界线的分类

一般来说,“界线”一词有三种含义:一是指两个地区分界的线,二是指不同事物的分界,三是指某些事物的边缘②。在基层治理中,界线是指依据职责或对象不同而对地域空间进行边界划分的分隔线[18]。笔者结合实地调研走访实践,以行政、权属、实际应用等功能性属性为依据,将现有基层治理界线归纳为行政区划界线、土地权属界线、社区自治范围界线、网格化管理服务界线四类。

行政区划界线是毗邻行政区域之间的划分界线,可理解为某个完整行政区域的边界线,是国家依法实施分级行政管理的重要依据,属于法定的刚性界线,因而不轻易更改变动,具有法定性、权威性和稳定性等特点。我国行政区划按照宪法分为省(直辖市、特别行政区)—县(自治县、县级市)—乡(镇)三级基本行政区,但实际过程中常常向“省(直辖市、特别行政区)—地(地级市)—县(县级市)—乡(镇)”四级制转变,并根据各地的不同情况灵活跳过某一级,也即三级—四级混合制。

土地权属界线是明确土地使用权范围的界线,是相邻土地权属单位确权的表示形式,也是土地使用登记发证的重要依据。土地权属界线由自然资源部门踏勘核定,经认定后受到不动产相关法律的刚性保护与管控,但相比于行政区划界线,土地权属界线更多是作为其他界线划分与核实的基础依据。在实践中可以根据土地权属界线对城乡各类功能区域进行判断与区分。

社区自治范围界线作为基层社会实际管理界线,是指社区组织根据社区居民意愿形成集体行为依法管理社区事务的空间范围。城市社区一般由街道管辖,一个街道下设多个社区。与社区实有物理空间界线不同的是,社区自治范围界线是在落实基层群众自治制度下基层社会事务的治理边界,其划定具有很强的在地性,需要综合考虑行政、经济、社会、自然等多个方面。

网格化管理服务界线的划定,是指将社区系统性地划分为一个个“网格”,并使这些网格成为管理基本单元,从而在基层社会建立起全覆盖、全方位、全过程的动态管理服务机制。“网格化管理服务”的相关实践最早可追溯至2003年北京市东城区组建城市管理模式课题组,在全国率先推出网格化城市管理平台③。为满足城市管理的需要,党的十八大提出全面推进全国政法综治战线的综治中心建设,随后,各级政法综合部门积极创新网格化服务管理④。到了2013年,“以网格化管理、社会化服务为方向,健全基层综合服务管理平台”明确写入党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》⑤当中。随着地方政府网格化治理实践走向深入,“网格化管理”逐步发展为“网络化治理”,进而向“网络化服务”转变[19-20]。与此同时,构建网络化治理平台成为社区治理迈向现代化、信息化的重要途径。网格化管理服务界线是可协商管理的弹性界线,划定网格化管理服务界线是开拓基层治理空间新格局的第一步,也是提升基层治理实效的基础工程。一般来说,按照管理类别的不同,城市社区的网格一般分为综合网格和专属网格,其中综合网格以居民小区、楼栋等为基本单元,专属网格以社区范围内行政中心、各类园区以及企业事业单位等为基本单元。社区会根据实际需要划分多个网格,多个网格意味着多个管理服务范围,且网格之间无缝衔接,以实现社区自治范围的全覆盖。

(三) 基层治理界线的关系架构

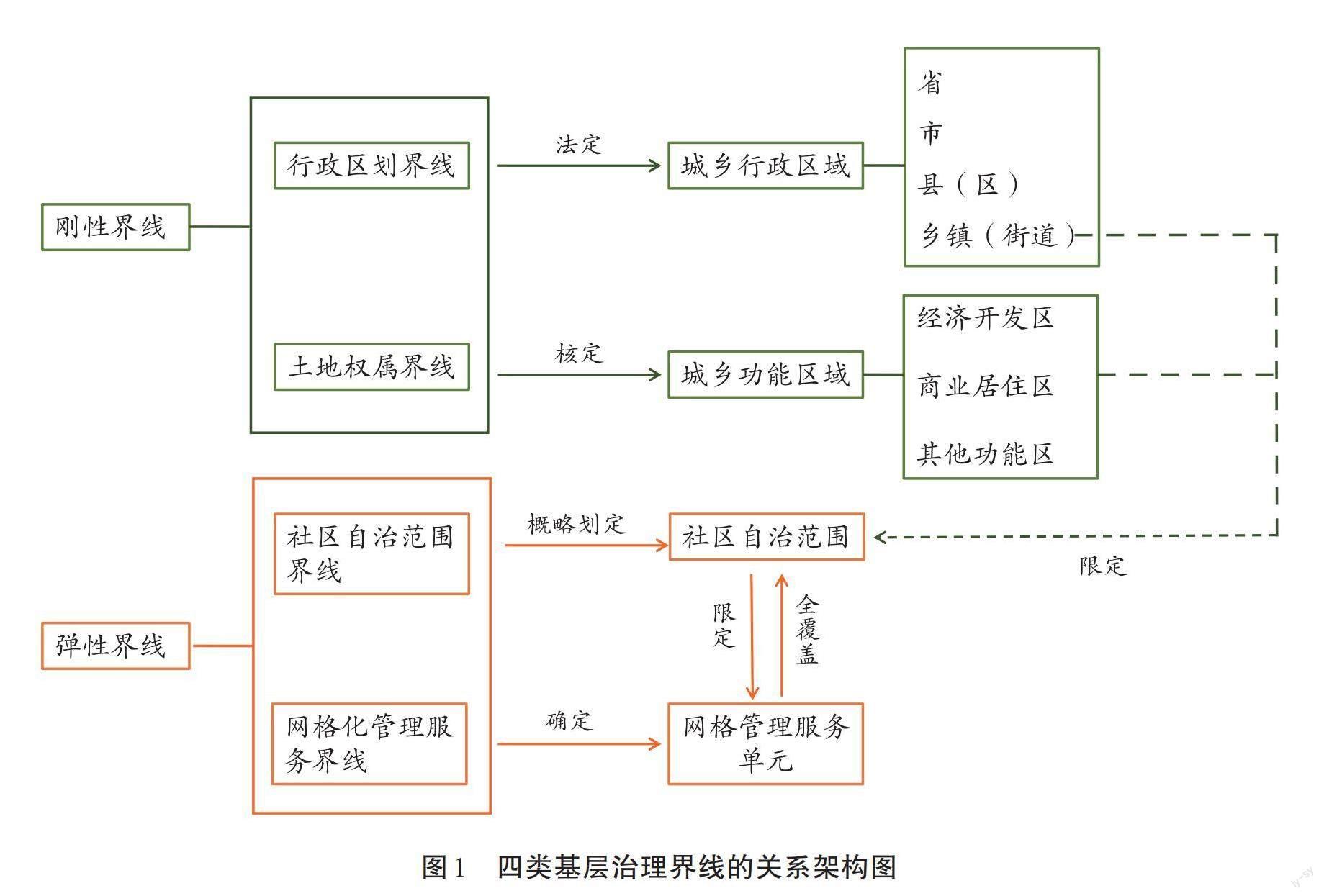

为深入理解不同类型的界线对于治理范围的管控属性,根据治理过程中可变动性与可调整性的不同,笔者将上述四类基层治理界线分为刚性界线与弹性界线两大类(图1)。需要说明的是,这一分类方式意在强调所属治理界线管控属性的偏向性,而非绝对的性质区分。如土地权属界线的划定以国土空间资源数据库的基础数据为准,因其划定后不轻易改变,故将其归类为刚性界线,但该界线仍含有根据实际变动而进行必要调整的弹性空间。

刚性界线包括行政区划界线和土地权属界线。行政区划界线对各级行政区域进行法定划分,并作为依法施政的基础。在2002年国务院公布的《行政区域界线管理条例》中明确规定,“各级人民政府必须按照行政区域界线批准文件和行政区域界线协议书,严格维护行政区域界线的严肃性、稳定性,任何组织或者个人不得擅自变更县级以上的行政区域界线”⑥。土地权属界线虽不属于法定界线,但在地块勘测定界阶段极其重要,关系到对城市各类功能区域的认定。不同功能区域的权属界线划定涉及不同利益主体间的所有权性质与使用权划分,因而需要经过多次数据核定与多方主体确认,界线变更的复杂程度与困难程度毋庸赘言。

弹性界线包括社区自治范围界线和网格化管理服务界线。社区自治范围界线的管理和划定情况最为灵活,一般会由社区居民委员会根据县(区)级人民政府的指导和建议,与周边其他社区建立良好关系,采用协商沟通、定期会议以及签订协议书等方式来确认基层群众自治范围界线。也正因如此,社区自治范围界线的划定缺少了相应的法定依据与约束效力。为方便社区内部日常事务的管理与服务,在社区自治范围界线内划分网格,以形成网格化管理服务界线。治理网格的划分具有较强的弹性,在城市当中,社区一般以每200~300户为单位划分网格。在实际工作中,常由社区所辖的街道办事处根据实际治理成本最小化原则协商划定。

刚性界线因其稳定性而具有较强的边界约束效力,对弹性界线的划定具有引導与控制作用。在行政区划界线界定城市行政区域与土地权属界线划定城市功能区域的过程中,分别涵盖了行政因素与经济因素,从宏观层面上共同限定了社区的单位自治范围。但是土地权属界线中隐含的弹性性质时常影响到各类城市功能区域范围在实际中会出现交错变化,如上文所述,土地权属界线与经济效益密切相关,城市功能区域范围的变化将带来经济效益和城市治理成本变化,在实际工作中,社区为降低治理成本,会与周边社区等主体协商划定治理范围,但是这种处理方式既无法直接形成明确的界线,也无法间接作为界线划分的稳定依据。于是,社区治理范围跨越城市功能区域的问题随之衍生,并导致社区自治范围界线的模糊。此外,网格化管理的推进应建立在社区自治范围边界明确的基础上,旨在为社区治理搭建全覆盖的信息化、数字化服务平台,其自身划定并不具备技术上的困难,却深受上层边界不清的限制与困扰。这些都是目前基层治理界线体系尚不完善所带来的治理难题。

二、 划界与治理的现存问题:以南京市为例

(一)界线的划定问题

在四类基层治理界线的架构中,社区自治范围界线的划界过程最为复杂,矛盾冲突也最为集中体现。因而可以将社区自治范围界线作为着眼点,通过分析社区治理边界与其他各类治理界线的关系,去剖析整个基层治理界线划定的现存问题。

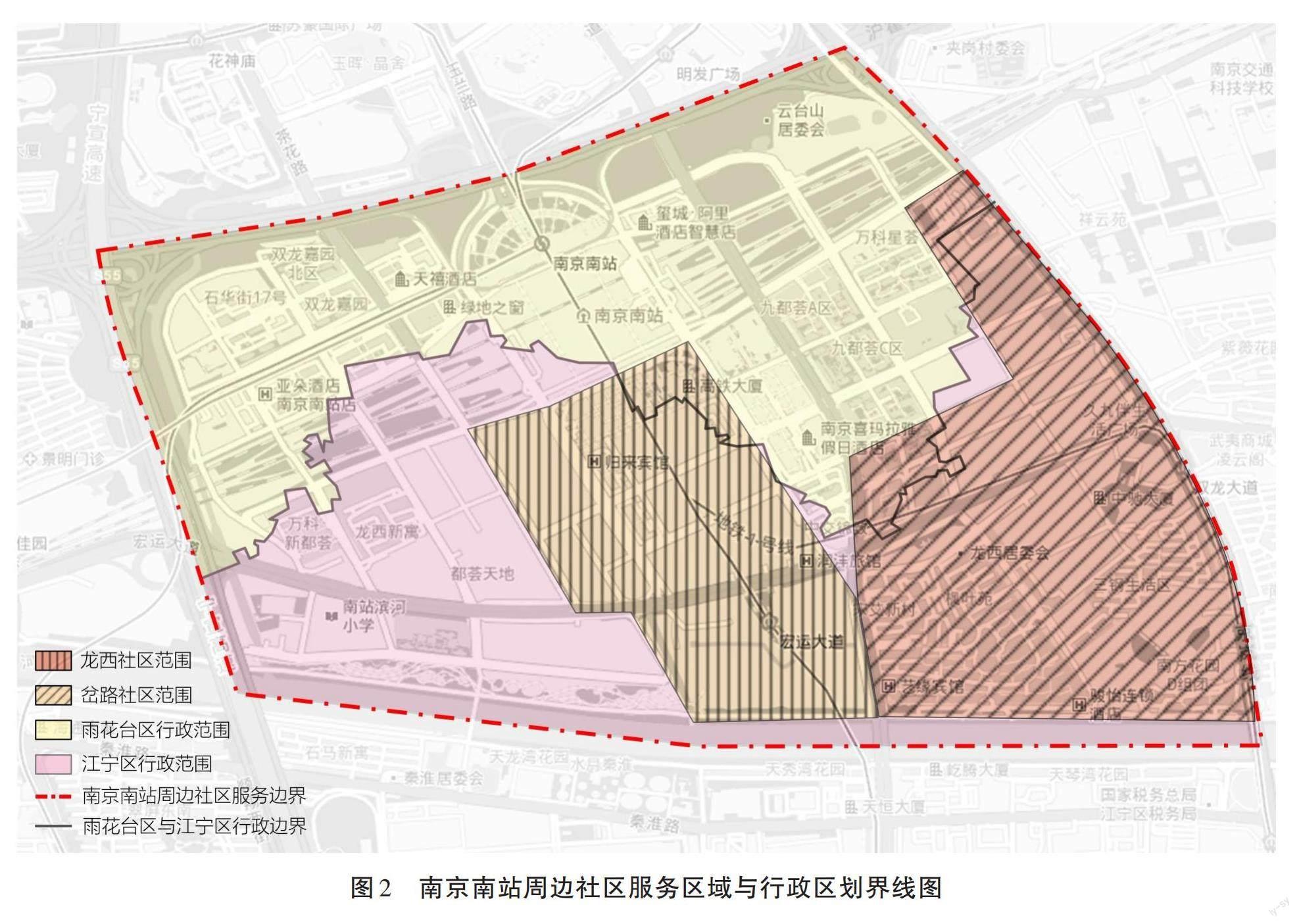

行政区划界线的法定性和稳定性可以帮助明确社区自治范围界线,但也正是由于这种刚性特质,社区治理中需要包容度与灵活度的工作部分有时难以进行。从管理范围来看,有的社区应明确分属不同街道,但实际中却出现一些社区自治范围跨越了行政区域,甚至某个社区的自治范围跨越了多个街道。以南京市南京南站周边区域为例,正如图2所示,多个社区都或多或少地横跨了多个行政管辖范围,其中岔路社区和龙西社区甚至跨越了江宁、雨花台两个行政辖区,社区内人口、治安、消防等工作的管理权限被一分为二,分属不同的辖区。在这一案例中,行政区划界线很难直接作为基层社会管理划定的参考界线,一方面是因为行政区划范围的变更时效性较差,而城市发展过程中常有社区的新设或合并,行政区域与城市管理区域的实际需求有所出入;另一方面由于行政管理与社会治理的自身性质差异,如果只按照行政区划范围开展治理工作,常常造成基层群众自治中的服务缺位。若是刻板地将此处行政区划边界作为基层群众自治中不可逾越的刚性界线,必然会给社区的管理与服务工作带来困扰。

土地权属界线是城市发展过程中与经济效益密切相关的管理界线,土地权属界线与社区自治范围界线的冲突主要体现为土地权属界线的划定无法完全囊括社区自治范围,土地权属类型一经确认,受其利益主体影响较大,一般较为稳定。必须承认,经济效益与成本是城市治理中无法回避、甚至是首先要考虑的问题。但社区事务不仅要考虑治理成本的经济因素,还需要将管理机构的组织架构、管理服务的方便程度、社区之间的友好关系、社区环境的改善保护等都纳入考虑因素当中。从南京市栖霞区提出实施的“三区融合”发展策略⑦可以发现:在行政区、经济技术开发区与仙林大学城三区融合发展的过程中,经济效益被放在一个突出的前置位置,虽然目前是由栖霞区人民政府负责管理工作上的统领协调,但栖霞区基层治理与服务的工作边界并不能简单地从单一维度进行确定。

社区自治范围界线与网格化管理服务界线之间的划定并无明显冲突。网格化管理服务范围的划分工作是建立在社区自治范围明确的基础之上的,这种划定时序上的先后关系决定了网格化划定能够对社区自治范围进行全覆盖,以方便后续基层治理工作的落实。

(二)界线的管理问题

追溯中国早期行政界线的划分,天然的山脉、河流、湖泊等地形地貌是地域之间最为直接与明显的分界依据。山川阻隔,往往使得被隔绝的地区之间在文化、社会、经济等方面有显著差异,因此许多时候管理者以“山川形便”为原则进行统治区域的划分。《行政区域界线管理条例》第五条规定,“行政区域界线的实地位置,以界桩以及作为行政区域界线标志的河流、沟渠、道路等线状地物和行政区域界线协议书中明确规定作为指示行政區域界线走向的其他标志物标定”⑧。在实际发展变化中,各项建设活动或多或少地改变着城市地形地貌,在图上明确标记的区划界线在实地勘测过程中难以判定。尤其当界线放在社区自治的语境中时,管理范围的边界难以仅由自然环境的明显变化来界定与辨识。

在以界线为依据推进基层治理的进程中,有两个值得注意的问题,一个是已划界线与自然地形变化难以适应的问题,尤其是一些大型工程项目的建设引起的地理空间格局的改变。另一个问题是尚缺乏相关技术支撑来确定界线的实际位置。界线的划定不能仅局限于规划图纸,更应该注重在实际工作中形成可供参照的物理依据。例如,位于南京市雨花台区雨花街道下辖的南站社区,其地界内多条管理边界混杂,在南站社区的控规图纸上还能勉强分辨各类界线的关系,但在片区的实地管理中,多重界线交错导致了如治安、消防、综治等不同管理条口的工作人员有时难以辨认某一事项是否属于归口管理的范围。

(三)各行政层级下界线与治理责权问题

治理责权的分配落实与利益主体的需求平衡是城市治理中不可回避的话题。在省界、市界、县区界关系层面中,各级行政区域的交界处存在着同级行政管理单位的管理责任模糊的问题。当物理边界清晰而管理边界模糊时,急需明晰的基层治理界线来填补基层社会的“治理空白”。较为突出的例子如南京市六合区竹镇镇西北部与安徽省滁州市接壤,山地、树林、田园等地形地貌多跨省——自然区域无规则地跨越行政区域,往往致使行政交叉区域社会事务的治理责任分配不清。

在城市内部,也常有上下级管理机构的权限混淆不清、同级社会管理组织的职责模糊不清的情况。社区治理范围除了对辖区内的居住小区进行管理和服务,还包括对居住小区周边的商业、办公、游憩等相关区域进行管理和服务。但社区治理范围常以生活圈划定边界,并不能做到社区与社区之间的管理范围实现无缝对接,这就导致某些城市区域出现管理空白。再加上在城市建设中一些新兴功能区的划定与开发、相关地区管理责权的分配存在滞后,导致出现不属于任何基层管理组织的真空地带。例如,南京市某经济开发区内新建设的居住小区管理范围对接不清,管理与服务的责任没有分配落实,一度出现无人管理的“真空期”以及“部分区域无单位管辖”而“部分区域管辖责任所属多个单位”等现象。

在街道与社区内部的微观治理边界层面,基层社会治理的组织架构尚未完善,社区工作人员的管理事务繁杂琐碎。在社区治理网格的划分上,网格划分过程需要经手多个部门,各个管理部门的责任分配混杂,导致部分区域的网格化工作推进缓慢。截至笔者调研结束时,南京市六合区辖区内有较多社区的边界范围仍然模糊,导致网格划分的基础工作进展缓慢;而南京市栖霞区辖区内网格划分工作虽已初步完成,但网格化管理指导部门、具体划分部门、管理执行部门多头分置,出现了责权分配模糊的情形。在网格化治理方面,相关管理组织的结构与具体职位的设置尚不完善。以南京市鹭岛小区为例,在鹭岛小区建成之初,内部物业管理架构因所属经济开发区与行政管理区之间的责权分配问题而未能及时完善,导致鹭岛小区未被纳入任何网格,网格化治理进程迟迟未能推进。

(四)城市划界与治理的关系问题

界线可以标定,区域可以划分,但高质量的治理是无法用空间来隔绝。界线划定的刚性体现为其稳定性与权威性,弹性则是其灵活性与包容性。善治(Good Governance)既需要对不同管理事务责任进行刚性的明确分配,也需要形成各个管理部门与组织之间共同服务的弹性管辖空间[21-24]。社区治理同样具有刚性与弹性相结合的属性与需求。以基层界线的刚性与弹性平衡来协调基层治理的刚性与弹性,是完善构建基层治理空间体系的理想方式。

社区治理范围边界的管理划定并非一成不变,需要在刚性划界之下保留弹性调整的空间。在社区具体工作中,常有基层人员反映社区治理中的协调失效——治理依据的弹性与刚性出现失调,且刚性治理依据中缺少法定内容,导致治理部门公信力的下降。这些现象较多地出现在生产建设用地等在横跨管理界线时,界线的权威度与包容度之间存在着较为明显的冲突问题,即界线的划定如何能在不影响其作为治理依据的可靠度的前提下,又能满足对于协商共治空间的留白需求。

三、 治理愿景与完善路径

明确基层治理相关界线的定义与分类,对于完善基层治理空间、强化基层治理现代化能力尤为关键。完善治理界线体系,将其提升到能够作为基层社会治理重要依据和决策参考的水平,能有效避免基层社会落入“先治理,后划界”的陷阱。相应地,城市治理能力现代化水平的提升则可以从城市划界与基层治理两个角度来完善:

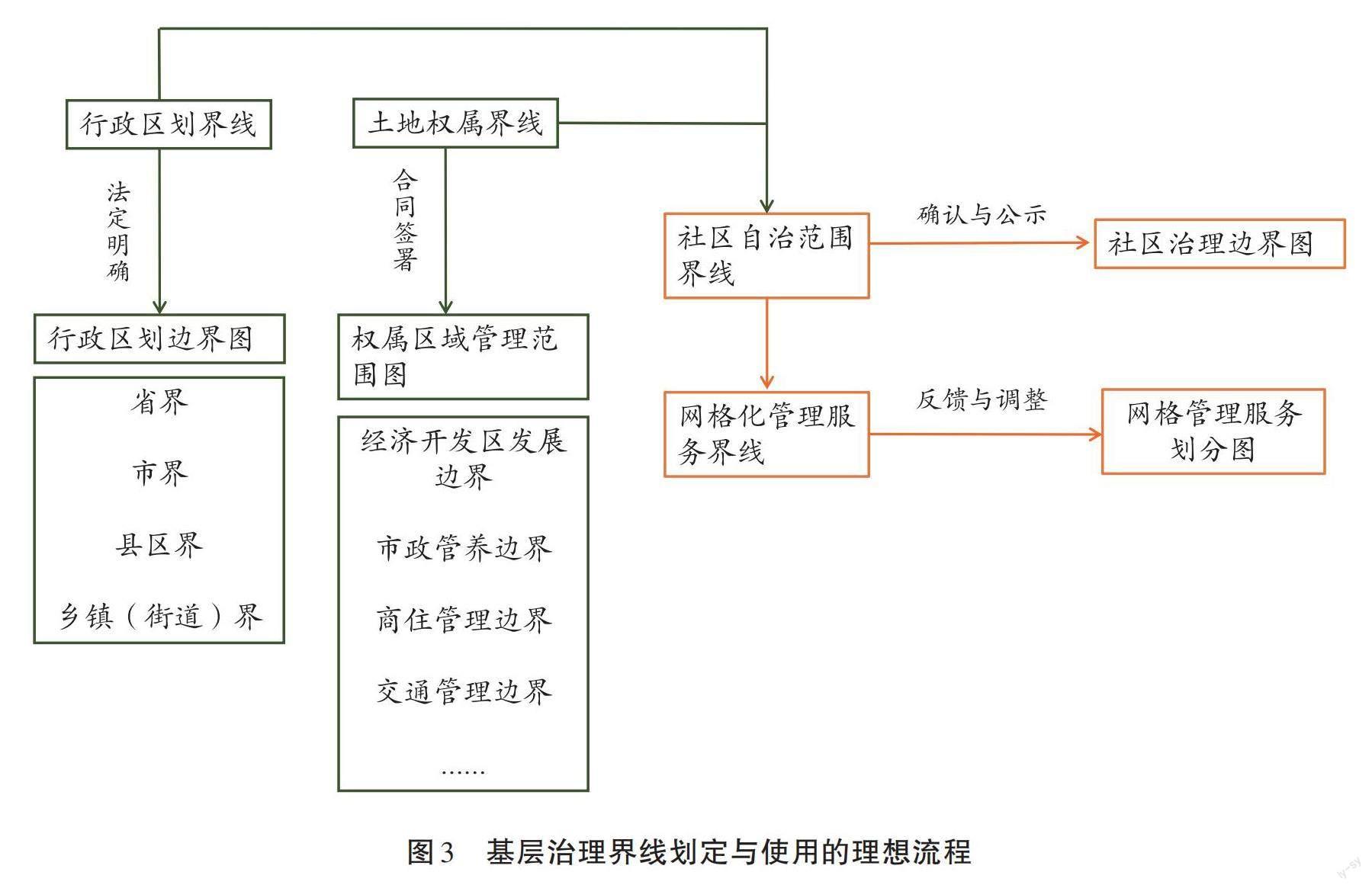

从城市划界角度来看,划定包括省、市、县区、乡镇 (街道)四个等级范围的行政区划界线并形成具有法律效力的行政区划边界图是划定弹性治理界线的基础(图3)。经济开发区发展边界、市政管养边界、商住管理边界、交通管理边界等需要多元主体协商确定的治理界线可以统一纳入到土地权属界线类别中,以求形成最大限度上统一的体现经济效益的治理界线,从而减少各经济主体之间在开发、更新、管理等城市建设活动和治理过程中产生的权责冲突矛盾。根据基层群众自治制度,以行政区划界线与土地权属界线作为主要参考依据,各区一级政府可对下辖社区进行相关指导和提出相关建议,由社区按照各自实际情况进一步细划社区自治范围界线,并通过与相邻社区踏勘确认、公示等方式,绘制出共认共用的社区治理边界图,作为在推进基层治理过程中落实社区治理工作与治理责任分配的重要依据。确定社区共治和居民自治范围界线之后,可根据社区治理边界图划分开展社区管理服务的网格,并在城市社区区域范围内制作标准化统一的网格管理服务划分图:以百户为单位,根据社区实际情况每单位百户划分一个单元网格。制定网格管理服务划分图将便于社区统一开展治理工作,也有利于营建城市十五分钟社区生活圈。网格化治理工作主要依托于信息化与数字化平台,随着城市建设活动的发生,网格的管理需具备及时反馈调整的条件, 这也可以回应城市建设与基层治理难以同步更新的问题。

从基层治理角度来看,研究城市基层区划设置中的划界与治理问题,其本身即包括了理论与实践的双重内涵(图4)。我们既要一分为二地看待基层社会治理在顶层设计与工作落实两方面的诉求,也要重视治理界线体系构建对于治理工作推进的指导作用。在理论层面,持续完善管治依据和相关制度的顶层设计,持续健全基层网格化治理的工作機制,包括从各城市基层单位之间认定划界结果,到认定过程中的反馈与调整,再到将认定结果空间化制图并作为基层协商治理依据的全流程进行设计,将划界的结果和善治的过程统一起来。通过健全网格标准化管理运行机制、完善基础性网络化运行平台(图5)、引进新技术应用以及提高公共服务效能等手段完善网格化建设,且社区内设界线管理联系人,网格设专属网格管理员,将管理责任直接精准到人。在实践层面,持续推进基层治理界线工作的落实,持续开展界线划定的数字化与信息化平台建设,例如在基础界线数据已经较为完备的区域,相关地区可以提前开展各类界线的勘定、确认与绘制工作,将所得成果向上下级部门传递、与同级单位共享、在社会透明公开。治理界线数字化与管理信息化是基层治理工作的必然趋势,将各类基础信息统一至治理信息平台,以求为城市智慧化发展提供数字创新生态和本地化服务支撑。简而言之,基层治理的空间完善与能力提升必须兼顾理论体系的构建与实践技术的运用。

参考文献:

[1] 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》[EB/OL],2021年3月13日,http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_559268

1.htm,访问日期:2023年2月28日。

[2] Jytte Agergaard, Bhim Prasad Subedi and Ditte Br?gger, “Political Geographies of Urban Demarcation: Learning From Nepals State-restructuring Process” [J], Political Geography, 2022, 96(4): 102605.

[3] Dong Liu and Xingyu Qi, “Smart Governance: The Era Requirements and Realization Path of the Modernization of the Basic Government Governance Ability”[J], Procedia Computer Science, 2022, 199:674-680.

[4] Boon-Kwee Ng, Chan-Yuan Wong and Mary Grace P. Santos, “Grassroots Innovation: Scenario, Policy and Governance”[J], Journal of Rural Studies, 2022, 90: 1-12.

[5] Qiang Fu, “Too Big to Succeed: Mega Neighborhoods, Depression, and Actually Existing Urban Governance”[J], Cities, 2022,126: 103711.

[6] Helen M. Haugh, “The Governance of Entrepreneurial Community Ventures: How do Conflicting Community Interests Influence Opportunity Exploitation?”[J], Journal of Business Venturing Insights, 2021, 16: e00265.

[7] Wang Yanfang, Zhu Wei and Bai Bo, “Construction of Standards System for Urban and Rural Community Governance”[J], Chinese Journal of Engineering Science, 2021,23(3): 32.

[8] 尹稚:《以人民為中心的城市治理》[J],《城市规划》2022年第2期,第7-11页。

[9] 王安琪、唐昌海、王婉晨、范成鑫、尹文强:《协同优势视角下突发公共卫生事件社区网格化治理研究》[J],《中国卫生政策研究》2021年第7期,第26-31页。

[10] 何绍辉:《治理单元重构与城市社区治理质量》[J],《思想战线》2020年第5期,第119-126页。

[11] 孟晓玲、冯燕梅:《我国社会组织参与社区治理的模式、困境与路径》[J],《西安财经大学学报》2021年第3期,第109-118页。

[12] 张兵、林永新、刘宛、孙建欣:《“城市开发边界”政策与国家的空间治理》[J],《城市规划学刊》2014年第3期,第20-27页。

[13] 于江珮、肖建华、王祥:《城市界线问题分析及解决方法探讨——以武汉市为例》[J],《城市勘测》2020年第6期,第5-9页。

[14] 何李:《市辖区边界区域空间冲突的治理难题与改革方略》[J],《社会主义研究》2017年第1期,第105-111页。

[15] 何李:《行政区域微界线的精细与割裂——基于城市治理空间形态的分析》[J],《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》2020年第4期,第60-68页。

[16] 夏建中:《城市社区基层社会管理组织的变革及其主要原因——建造新的城市社会管理和控制的模式》[J],《江苏社会科学》2002年第1期,第165-171页。

[17] 陈家刚:《基层治理:转型发展的逻辑与路径》[J],《学习与探索》2015年第2期,第47-55页。

[18] 同[13]。

[19] 祁文博:《网格化社会治理:理论逻辑、运行机制与风险规避》[J],《北京社会科学》2020年第1期,第119-128页。

[20] 吴青熹:《基层社会治理中的政社关系构建与演化逻辑——从网格化管理到网络化服务》[J],《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2018年第6期,第117-125页。

[21] 杨辰:《面向特大城市治理的社区规划方法》[J],《国际城市规划》2021年第6期,第9-11页。

[22] 沈立里、池忠军:《“去行政化”的限度:获得感视角下居委会社区治理困境论析》[J],《理论月刊》2022年第3期,第49-57页。

[23] 张勤、宋青励:《韧性治理:新时代基层社区治理发展的新路径》[J],《理论探讨》2021年第5期,第152-160页。

[24] 许宝君:《我国城市社区治理结构转换路径及发展趋向》[J],《求实》2021年第5期,第58-71、111页。

注释:

①中共中央党史和文献研究院编:《习近平关于城市工作论述摘编》[M],中央文献出版社,2023年,第162页。

②中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典(第七版)》 [M],商务印书馆,2021年,第672页。

③关桂峰:《北京城市管理网格化实现16个区全覆盖》[N/OL],2018年12月12日,https://www.gov.cn/xinwen/2018-12/12/content_5348093.htm,访问日期:2023 年 2 月 28 日。

④中华人民共和国国务院新闻办公室:《十八大以来政法综治部门推进平安建设综述》[N/OL], 2014年 11 月 5日,http://www.scio.gov.cn/m/zhzc/8/4/Document/1386090/

1386090.htm,访问日期:2023 年 2 月 28 日。

⑤《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》 [EB/OL],2013年11月15日,http://www.scio.gov.cn/zxbd/nd/2013/Document/1374228/1374228.htm,访问日期:2023 年 2 月 28 日。

⑥《行政区域界线管理条例》(中华人民共和国国务院令第353号)[EB/OL],2009年3月30日,http://www.gov.cn/guoqing/2009-03/30/content_2617937.htm,访问日期:2023 年 2 月28 日。

⑦南京市栖霞区提出要凝聚行政区、开发区、大学城的三区合力,以“三区融合”优势,在推进更有质量的投资项目、打造更趋优化的产业结构等方面,进一步优化区域功能定位和产业布局。

⑧同⑥。

致谢:本文系南京市民政局委托课题“基层治理与行政区域界线的调查分析”的延伸成果,感谢课题合作方南京市行政区划地名协会雍玉国、赵贤根等相关人士的帮助。

作者简介:谭姝怡,南京大学建筑与城市规划学院硕士研究生。申明锐,南京大学建筑与城市规划学院副教授。唐中意,南京大学建筑与城市规划学院硕士研究生。

责任编辑:刘 颖