明代徐霖的篆书艺术

魏婧洁

摘 要:时人称徐霖对明代篆书有『中兴』之功,本文拟就现存徐霖书迹,探讨其篆书面目、艺术成就以及对明代篆书的贡献等。

关键词:徐霖 明代篆书 艺术风貌

徐霖篆书书迹梳理

徐霖,字子仁,自号九峰道人,又号快园叟、髯仙,生于天顺六年(一四六二),卒于嘉靖十七年(一五三八)[1]。十四岁时,徐霖录为县学生员,笔工文章得到了当时的南畿学政戴珊和以御史视学南畿的著名书法家司马垔的高度赞赏,皆称之为奇才,而徐霖却并未顺利走上科举之路,对此他表示『士固能自贵,岂专在青紫耶。』[2]此后徐霖便绝意科举,博览群籍,潜心诗文书画,明代著名学者顾璘称其『出新制』『传遗风』,对久已衰绝的篆法有『中兴』之功,徐霖存世作品亦以篆书为主。在对徐霖篆书的考察中我们看到,其绝大多数以为同时代名人或前朝书画家作品所书引首、题字为主,自书篆书手卷仅有两件。这种情况符合明代篆书书写形制的整体特点,自书篆书作品少的情况直到明代后期才稍有改善。

现存徐霖五十岁以前的三件篆书作品均书于引首,最早一件见《吴伟词林雅集图》卷引首,上书『词林雅集』四字,款识『吴郡徐霖题』,下钤朱文方印『徐子仁氏』,结体工整典雅,形态纤细修长,转折处方折多过圆转,凸显出遒劲与朴拙的风貌。此卷描绘了弘治十八年(一五〇五)金陵龙致仁与友人雅集的场景,后纸有罗纪叙、李梦阳等十三家诗题。清代翁同龢在卷后跋述徐霖『善画松竹蕉石,以篆书称于时,李长沙比之周伯温……少与沈启南游,吴伟为作《二高士图》。』这对研究徐霖篆书的师承非常重要。此卷由集会者先题诗,后请吴伟配图、徐霖题字,装裱成卷,徐霖时年四十四岁。

另一件为《文徵明剑浦春云图》卷,是文徵明送别好友朱应登擢升赴任所绘,徐霖时年四十八岁。后纸有冯兰、吕柟等十六家题诗,均表达了对朱应登的祝贺。

徐霖书引首『循良属望』四字,后有其行草书题诗,诗意出自《汉书·循吏传》,与引首相呼应。

后一年徐霖为吴伟绘制的《问津图》卷书引首篆『问津图』三字,引首款识为『徐霖』,下钤白文方印『徐子仁氏』、朱文长方印『髯仙』。《问津图》卷是吴伟所作白描人物画,后纸有徐霖行书《论语》子路问津篇,卷后自署款识:『正德庚午端阳日,后学徐霖谨书』,下钤白文方印『徐子仁氏』。此时距离吴伟去世已经有两年之久,想必是徐霖思念友人,将画卷重新题写装裱。

徐霖五十岁至六十岁之间所书篆书墨迹现知有两件,其一为徐霖自书《行书演连珠》卷引首『演連珠』三字,下钤白文方印『徐子仁氏』、朱文长方印『快园叟』,『演连珠』三字显现出了徐霖篆书极圆浑的一面,布局对称,婉转流畅,但转折处带明显方折。该卷书晋陆机《演连珠》,卷末自识:『正德丁丑(一五一七)夏五月八日 ,吴郡徐霖奉为东园公书』,下钤白文方印『徐子仁氏』、朱文方印『九峰道人』。『东园公』指魏国公徐俌,《明史》记载徐俌于正德十二年七月去世[3],此卷书于徐俌去世前两个月,徐霖时年五十六岁。

另一件为《赵孟頫行书千字文》卷书『松雪千文』四字引首,款署『后学吴郡徐霖敬题』,卷后有徐霖所题观款,落款正德十四年(一五一九),徐霖时年五十八岁,整体畅快自然,秀美灵动,笔下又不乏遒劲之美。

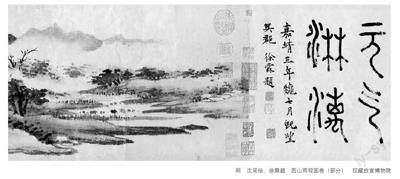

如果说早期徐霖篆书以摹仿古体,出规入矩为主的话,六十岁之后的作品则逐渐凸显出个人风貌,其六十三岁时为《沈周西山雨观图》卷首题篆书『元气淋漓』四字,轻快活泼,巧妙灵动。款识为『嘉靖三年(一五二四)秋七月既望吴郡徐霖题』,下钤白文方印『徐霖印』、朱文方印『子仁』、白文方印『徐子仁氏』、朱文长方印『快园叟』。后纸有陈沂、顾璘、文徵明等九家题跋。

另一件作品为《文徵明东园雅集图》卷引首『东园雅集』,此四字引首用笔老练,线条浑圆,气势恢宏,为晚期佳作。此卷展现了东园雅集时的情景,乃文徵明于嘉靖庚寅(一五三〇)绘制,徐霖时年六十九岁。

今见徐霖最晚篆书墨迹为《篆书千字文》卷,书于他去世的前一年,时年七十六岁。卷后以篆书自识云:『暮年始知篆法,勉为光荫作篆体千文,盖亦竭其精力也。乃题十六字:幼学壮行,百弗一试,徒能游艺,不知老至。嘉靖丁酉(一五三七)三月既望,九峰徐霖书』。他自谦幼年努力学习,壮年矢志践行,暮年仅对篆法有所领悟,却在游艺当中,不知不觉已经老去,但仍以教导后学为己任。相对于徐霖的自谦,清人方邵村在题跋中则是充满褒赞:『余向有小篆千文,与于湖汤子相考订者,自许可入前人之伍。及见徐髯仙所篆,倘乎其后,窅然若失。学问堂陛,涉历无穷,信吴兴云:朝执笔而暮已夸其能,鄙之乳臭。信然信然。』此卷呈现出强烈的李斯小篆韵味,细观笔墨,虽用笔苍老劲丽,但书写不够流畅,多有停顿。相比徐霖其他的篆书,起笔与收笔用力不均衡,在转折的处理上略显生硬,结构疏朗却缺乏婉转流畅。对此,前辈鉴定家曾产生质疑。启功先生认为此卷为伪作,傅熹年先生认为此卷为明人伪,徐邦达先生亦有疑虑。徐霖同年所作《楷书千字文册》与《草书千字文册》均藏于故宫博物院,题跋中同样记载了其晚年书三体千字文,是因为后辈宣子光荫有志学习书学,故作此以助后辈学习所用。

《楷书千字文册》更是有多方鉴藏印记,流传有序,此册有『方邵村曾观』的印章,与《篆书千字文》跋呼应。笔者认为此卷若伪也定当有摹本存在,一定程度上也能反映出徐霖的篆书面貌。

除以上传世篆书作品外,在历史文献中亦有很多徐霖作篆书的记载,包括自书作品、引首、题字等共十余件。

徐霖篆书艺术风貌

通过对徐霖传世篆书墨迹考察,我们可以清晰地看到徐霖在不同时期有不一样的艺术演变及风貌特点,大致以五十岁为界来划分。

徐霖五十岁以前作品,整体面貌显得十分工整雅致,妍丽精美。包括上文提到的《吴伟词林雅集图》卷引首、《文徵明剑浦春云图》卷引首及《吴伟问津图》卷引首。

另有一件无年款题跋《赵孟頫致子明经历郎中尺牍》帖前有徐霖篆书题『名流妙墨』四字也当属此类,此四字引首极具动感,转折处有轻微棱角,而『雪』的上部与『墨』的上部将线还原成点,同时将直线处理成波动婉转的曲线,或将部分大转折处理为柔韧的圈状,又加入了一丝古朴趣味。无论是字形结体还是转折用笔,一定程度上仍承袭了元代赵孟頫、周伯琦的篆书风格。特别是『妙』字的处理,与赵孟頫《玄妙观重修三门记》《湖州妙严寺记》上篆额的『妙』别无二致,可见徐霖受前代书法风格影响之深。

五十岁之后徐霖的篆书趋于变化,出现了风格迥异的两类。其中一类呈现出丰润沉稳的风貌,结字大小均匀,严谨对称,代表作为《徐霖篆书四言诗卷》,全卷共一百零九字,长达6.4m,每行仅两字,面貌属于典型的『玉箸篆』,其特点是线条圆润,横画逆锋藏头,竖笔末不出锋。笔墨中带有强烈的秦篆特色,颇具秦《泰山刻石》遗风。同时用墨浓厚有质感,部分笔画出现枯笔淡墨,但运笔依然平稳圆劲,由此可见徐霖对笔墨的掌控程度。此作虽未署年款,但从笔法风格上可以推断当为徐霖中后期佳作。同属此类风貌的作品还有上文提及的《徐霖行书演连珠》卷引首『演连珠』三字与《文徵明东园雅集图》卷引首『东园雅集』四字。

另一类风貌则表现出了完全不同于之前的清奇遒劲,结构疏朗更加接近《峄山刻石》,墨色浓厚但行笔干净利落,没有丝毫停顿,出现了类似飞白的效果,但与以飞白篆书著称的李东阳相比有明显区别,将徐霖书《赵孟頫行书千字文》卷引首与李东阳所书《赵孟頫烟江叠嶂图》诗卷引首进行对比,李东阳刻意加快用笔速度,枯笔飞白处直率有力。而徐霖用笔则更加细腻,间架结构处理得极为用心,给人瘦劲流畅之感。『松雪千文』四字灵动流畅,线条简洁,四字体势纤长,笔画将留白处巧妙切割,使得结字疏朗简洁。而同属此类风貌的作品还有《沈周西山雨观图卷》上篆书题『元气淋漓』四字。

明代何俊良谈及明中期篆书言:『李西涯与乔白岩用小篆,徐子仁宗玉箸,皆入妙品,此篆书之流派也。』[4]不过从徐霖传世作品上看,五十歲之后的作品已经无法简单被纳入某种单一的风格与流派之中,他在承袭前代篆书书写技法和韵味的同时,已经拥有了属于自己的独特之处。

徐霖篆书的艺术成就

徐霖所处的明中叶,篆书艺术仍无法摆脱应制之风,整体风格上仍以松雪一派为主。从现存墨迹来分析梳理,可见徐霖早期的篆书创作的确与时代风格相呼应,笔笔中正,出规入矩。

但后期逐渐摆脱了明初的程序化特征,开始追求笔墨的变化和个性的探索,其艺术成就主要体现在以下两方面。

一是笔法与结字的巧妙布排体现出对古法的继承,即『传遗风』。唐李阳冰《论篆》称『随手万变,任心所成,可谓通三才之品,备万物之情状者矣』[5],但自从他创造的『玉箸篆』被尊为小篆正宗后,篆书风格却开始走向整齐统一,圆匀劲细。自此习篆者更是固执的追求书写的规范与字形的对称性,线条粗细和墨色浓淡均毫无变化,逐渐形成了千篇一律的『铁线篆』。很长一段时间里篆书失去了发展的活力,而从徐霖的篆书中似乎又重新找回了李阳冰所推崇的灵动体势。

《徐霖篆书四言诗卷》上可以看到他对于结字的探索,如『训』字,曲直流畅,空间切割严谨,同时保持弧线的平行是徐霖笔力过人的最好体现;『启』字上下有序兼顾左右平衡,『户』与『口』相互呼应,重心稳定;『圆』字转折婉转,自然流畅,一笔连绵且不露接笔,用笔功力深厚。此卷字形结构严谨,纵横有序,字体修长,大小统一。在现存篆书墨迹中如此长篇巨制极为罕见,全篇畅快淋漓,无一笔懈怠。

二是在其中后期作品中逐渐凸显出个人的审美意趣,即『出新制』。王世贞曾评价徐霖:『明兴,晓篆法者,有滕吏部用亨、程太常南云、金太常湜,至文正而自负以为得书家妙诀,乔少保宇、景中允旸继之,然不如金陵徐霖,霖可配元周伯琦。』[6]与前人相比,徐霖六十九岁所书《文徵明东园雅集图》卷引首『东园雅集』四字已经完全有别于典型『二李』风格,虽然『雅』字仍保留了上敛下纵的态势,但结体已经由纵向横发展,特别是『园』字以及『东』字中部,隶书的味道很突出,显得十分宽阔,但与同样带有隶意的《周伯琦宫学国史二箴卷》相比又更加圆转劲健,不似周伯琦有古拙萧散的味道,而是更显体势恢弘,凝重端庄。徐霖不仅继承古风也回溯到了晋唐,使得笔墨中重新有了书写韵味,虽然在情感趣味的表达上较为含蓄,但是已展露出尚韵的新风向。

《沈周西山雨观图》卷上徐霖篆书题『元气淋漓』四字更是清劲活泼,别具一格。此图绘制了苏州西山雨后烟云缭绕,山峦隐现的景色,是沈周拟二米『墨戏法』所作,山石草木均以水墨点染,淡化线条感,清新自然。而『元气淋漓』四字配合这烟云变化,线条像山峦一样连绵起伏,浑然天成。灵动活泼,线条瘦劲圆润,结体修长盘曲,保持了疏朗清秀的面貌,行笔速度之快跃然纸上,似乎有一种冲破传统严谨框架束缚的态势,一气呵成。这四个字带有强烈的个人风貌,是书家作为书写主体情感抒发的重要标志,这或许也可视为其对明代篆书后续发展的贡献。

明代开国之初,迫切需要善书者以解经正源,故将善篆书纳为条件用以选拔官员,善篆成为了一种取仕途径。因此明初的善篆者多为中书舍人等文官,这些篆书家大多直接承袭元代赵孟頫、吾丘衍、周伯琦等人的复古书风;馆阁中善篆者程南云、滕用亨等人亦追求官方样式的篆书面貌,对书写的规范性及字形结构的严谨性精益求精。从程南云书《陆游自诗》引首见之,这一时期篆书严格讲究对称,间隔均匀,中心居中。无论是线条、用墨及结构均一成不变,这种千篇一律的标准抹杀了书家的个性,缺乏书写的艺术性。

直至明代中期,江南地区的文人书家们寄情山水,以诗书画交友雅集,开始孕育了崭新的书法审美趣味。身处金陵的徐霖被这种审美所感染,加上他对篆书艺术的领悟与探索,逐渐摆脱了沉闷与因循,呈现出新的面目,在新旧风气更迭中有所突破,并以此赢得了当时及后世的高度赞誉,明代著名鉴藏家詹景凤就曾评价徐霖篆书为『国朝第一,无一笔愧前秀』[7],被时人称为篆圣的李东阳和乔宇也皆赞誉:『吾辈不及』[8] ,至此我们可以说徐霖一定程度上对明代篆书确有『中兴之功』。

注释:

[1][2]顾璘.隐君徐子仁霖墓志铭[G]//焦竑.国朝献征录:卷一一五.扬州:广陵书社,2013:5064.

[4]何良俊.四友斋丛说:卷二十七[G]//历代笔记小说大观.上海:上海古籍出版社,2012:179.

[5]李阳冰.论篆[A].历代书法论文选续编[C].上海:上海书画出版社,1979:38.

[6]王世贞.弇州四部稿:卷五十四之《艺苑卮言》附录三.文渊阁四库全书本.

[7]詹景凤.詹氏性理小辨:卷四十[G]//四库存目丛书.影印南京图书馆藏明万历刻本.

[8]周晖.字品.金陵琐事:卷之二.明万历三十八年刻本.

本成果得到故宫博物院『英才计划』和北京故宫文物保护基金会学术故宫万科公益基金会专项经费资助。

作者单位:故宫博物院

本文责编:苏奕林 张 莉