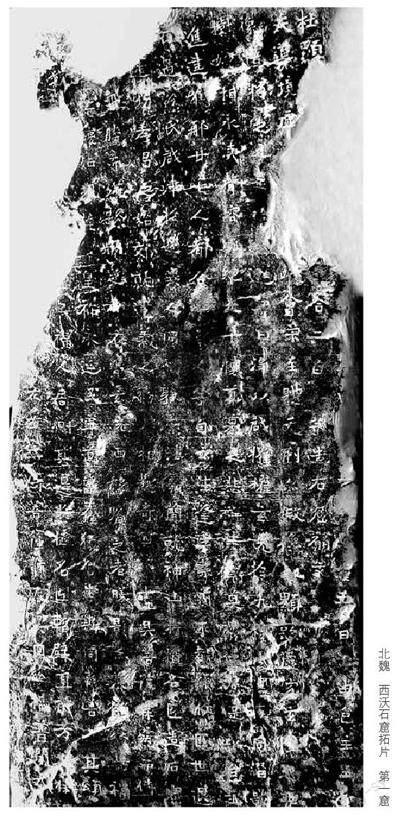

西沃石窟北魏造像题记研究

张丽娜

摘 要:西沃石窟开凿于北魏晚期孝昌至普泰年间(五二五—五三一),第一、二窟造像组合内容和窟龛形制具有独特之处。同时,通过分析造像题记的书法艺术,可知西沃石窟题记在延续龙门书风的基础上又体现了北魏晚期書法的特点,为研究北魏晚期魏碑体提供了一个范例。

关键词:西沃石窟 造像题记 魏碑体

西沃石窟位于河南省新安县县城北四十公里西沃村青要山北麓一片陡直的峭壁上,[1]一九九七年整体搬迁到千唐志斋,一九九八年成功复原。西沃石窟造像题记有确切的纪年,与造像共同构成了独特的艺术风格。

前辈学者对造像多有研究,然对书法字体关注较少,本文拟对其造像及题记的书法艺术略作探讨,以祈方家之正。

西沃石窟造像基本情况

原西沃石窟东区的摩崖立佛龛,其西十五米处为西区,有摩崖浮雕塔龛及两个小型殿堂窟,洞窟并列位于摩崖浮雕的左下方,东窟为第一窟,西窟为第二窟。搬迁后,东、西二区经切割紧密相邻。

第一窟为方形佛坛窟,穹窿顶,三壁设坛。窟门为长方形,尖拱形门楣上饰火焰纹,门外两侧各浅浮雕一力士像。窟内平面方形,正壁坛上造像组合为一佛二弟子二菩萨,主尊结跏趺坐于方座上,内着僧祇支,外着双领下垂式袈裟,右角下垂后敷搭于左臂,袈裟下摆覆盖台座上部,呈八字形敞开,但外侈不甚、趋于平直。

这与北魏末龙门石窟的佛衣相似。东西壁造像为一佛二菩萨。窟顶浅浮雕一宝盖,中间为莲花,外绕四躯飞天,近窟门处为一身莲花化生童子。东西壁南端转角处上方各有两排浅浮雕千佛龛。据窟门左侧题记『建功孝昌之初,郊就建义之初』,可推知该窟开凿于孝昌元年(五二五),于建义元年(五二八)完工。

第二窟为一敞口横长方形小窟,为盝顶形帷幔龛,龛梁上刻有十六个坐佛,左右角各刻四身供养比丘。龛下设低坛,坛上浮雕造像为一佛二弟子四菩萨,主尊结跏趺坐,说法印,袈裟下摆分三层覆盖坛前,外侈不甚,趋于平直。帷帐龛面与龙门路洞相似。窟内东(右)壁有五排供养人,头戴笼冠、身着广袖宽衣。西( 左) 壁为建窟碑, 『尚存龙门旧制』[2],据碑记可知为北魏普泰元年(五三一)开凿。相较于北魏早期河洛地区清癯修长的造像所具有的飘逸之感,西沃石窟造像稍显厚实,带有一定的世俗化倾向。造像背部与石壁相连,整个躯体凸出于壁面,近乎立体圆雕式,开始呈现丰润之态。造像风格承袭了龙门石窟北魏末期的风格,又具有民间石窟世俗化的特点。它除了在造像风格和技法有不同之处,在窟型和造像组合上也具有独特之处。

第一窟三壁设坛的窟型应是模仿佛寺中的殿堂在石窟中的体现,云冈第三期此种形式已经出现,洛阳地区也有这种形式。『环壁设形坛式的窟型在中原北方出现很早,在云冈出现于第三期,如第23(22)窟、第5:22窟、第5:10(5b)窟等;在洛阳地区最早出现于北魏宣武、孝明时期,主要集中在龙门,如慈香洞、龙骧将军洞、弥勒北一洞、弥勒北二洞、唐子洞、六狮洞以及新安西沃石窟第一窟等。在云冈、洛阳地区此种窟形平面的发展趋势相同,均由方形委角式平面向方形平面过渡,而顶部云冈一般作平顶,洛阳地区则为穹窿顶或略穹,且顶部流行饰莲花。』[3]三壁设坛和三壁三龛这两种形制,在洛阳突然出现并快速消失,『在洛阳龙门这种窟形来源、发展俱不清楚,远离龙门的新安西沃第一窟似乎才提供了它的发展趋向』。[4]

第二窟的七尊一铺像与龙门石窟路洞相似,路洞造像组合为一佛四弟子二菩萨七尊一铺。北魏末期这种一主尊多身胁侍的群像组合形式,是『河阴之变』至五三四年期间出现的新的佛像形式和组合。『以洛阳为中心的豫西石窟,北魏时期的石窟是龙门石窟放射线上的遗迹,总的来说受到大型石窟的影响,但是也有一些可以作为大型石窟的补充。』[5]西沃石窟是黄河中下游唯一紧临河水的北魏石窟,为三壁三龛式在洛阳地区的发展提供了完整的线索,也为北魏末年石窟造像风格提供了可供参考的年代学依据。

西沃石窟造像题记字体风格分析

魏碑体是流行于北魏迁都洛阳后至东、西魏时期碑刻中的书体,是以斜画紧结、点画方峻为特征的楷书书体。龙门石窟造像题记为最典型的魏碑体。

西沃石窟『题记与碑文均为魏碑书体。书风近龙门三十品赵阿欢、宋景妃那种兼通隶楷、质朴故逸的类型。笔画题记略为痩劲,碑文显得侧宕。』[6]碑刻字体多用方折但不再凌厉角出、方劲雄峻,结构上仍保持了龙门石窟北魏造像题记的『斜画紧结』这一主要特点,字势、意蕴之间尽得北魏书法刻经尤其是龙门二十品之精髓。因有确切纪年,为了解北魏末期民间魏碑体提供了范例。

第一窟刻于窟门甬道右侧(东侧)上的造像题记,正书十三行,录文为:(上阙)五日壬申,邑主王进达杜显□□□□□□□合二百人等造石窟愿文夫道境虚□□□□□会宗。至体无形,亦假象以显迹。虚寂玄□之要言/ 像悟将之元。是以释迦寄白净以启权,曜玄光于九域。□尽匠周,潜影双/ 树。妙相永洟,声容两绝。大千怀道慕之悲,群生衔莫晓之虑。是以邑主王/ 进达、唯那廿七人都合二百人等,自云生逢季业,前不睹能仁匠世,退/ 不遇慈氏启津。于是异人同心,敦崇法义,简就神山,将招名匠,造石窟一/ □。建功孝昌之始,郊就建义之初,容相超奇,四八尽具,菩萨森然而侍立/,□□飞腾而满路,睹之不觉玄光西移,瞩之者曦影□慕。愿以此福泽,/ □□□世,庆沾现在,皇祚永延,民宁道业,蠢类含生,斯同兹善。其颂曰:(上阙)福人居其侧其边将招名匠,轺辟直前方□□□/(上阙)左右立侍菩萨诸天□□□□福,普润大千/(上阙)趣龙华坐前□题记所刻字体刚劲有力, 整体布局疏朗、有序,字体结构长、宽比例适中。题记里的扁方字体,『八』『合』『玄』『世』『匠』『方』等字结构端正,方雄俊逸。如『四八尽具』的『八』字,横短撇的形状比点略长,其书写方式与龙门石窟《始平公造像记》中『公』字撇的写法类似。而另一部分点状捺画以露锋入笔,起笔轻盈,收笔带有转折,富有力量感。『无』『九』『就』等字体的钩画,以侧切笔画向左偃,继而中锋变侧锋铺毫右行驻笔向上翻毫推出,这一笔法是古阳洞碑刻字体的延续,虽与沉笔轻提回锋一笔画写到尽出而后收笔的楷书勾画不同,但已从字形上初具端倪。正方字形的字体较多,如『愿』『同』『者』『向』『神』等字已经初具楷书横画的长短均衡与字体的角度适中。题记中的上述正方形字体与龙门二十品相比,较少出现斜方笔画,使碑文整体具有端正清俊之气。题记中的长方字形的字体较多,如『寄』『慕』『邑』『慈』『崇』等字修长方正又缜密,初具楷书化,但与龙门二十品字体相比,偏向方正。竖画多用悬针竖与斜锐竖,与楷书有相似之处,但更多的是魏碑体的书写入笔,收笔果断利落,棱角分明。『神』『泽』等字的竖画,逆锋向上轻提起笔,露锋向斜右方快速下切,而后选为中锋铺毫,向下行笔,最后以逆锋向左上方轻提笔墨收笔。第一窟题记字体笔画行笔有力又变化丰富,起笔棱角分明,点画锋芒毕露,具有北魏碑刻的体量感和锋芒感,有古阳洞《齐郡王元祐造像记》的潇洒俊逸,更具端和典雅之风。

工匠在镌刻造像题记的时候,有的会刻有界格,有的则无。『界格画好后,要由匠人书丹,即将名人写好的撰文书录在界格内,然后刻出。这种题记比较讲究,多出现在贵族和官吏的造像题记中。另一种没有界格的,书写比较随意,俗字、碑别字使用较多,大多字体书法也较差。』[7]古阳洞南壁上层有一块画有红色界格的碑,但未用刀刻。西沃石窟第一窟门左侧题记和第二窟建窟碑题记均用刀刻有棋枰方格,行列整齐,可见镌刻题记时颇为讲究,书刻前刻好方格,可计字书丹,整齐美观。第二窟在款式布列上甚为完整,所刻造像记的文字刚好布满所留碑面。

第二窟的西(左)壁雕有一通建窟碑,为漫圆形碑首,螭形,正中是圭形额,额面无字,两侧刻二龙戏珠。碑通高63cm、宽34cm,正书十一行,录文为:唯大魏普太元年岁次辛亥四月庚子朔廿九日□/邑老韩法胜、邑老杨众兴、邑正王进达都合三十/四人等造石窟像一区。愿文:大圣奄晖,则群情凋坠。耶徒竞启,则五浊鼎沸。

自/□弘基,诞生人表,孰能发觉者哉?是以邑老韩法胜、/□众兴、邑正王进达合卅人等,皆久树庆因,兰资□/法义,各割己家珍,採招名匠,依灵/以此福,仰为皇祚永延,民宁道/现在樊兴,子孙倡吉,法界有形咸圆,俱登正觉。其颂曰:

峻极堂堂,福人居在。

题记字体布局紧凑有序,整体气息较为密实。字形结构空间上,以长、方字形为主,结体舒朗,重心下蹲,已呈现出较为典型的楷书结构特征。同时,字体左右开张且略向右上倾斜,继承了龙门二十品题刻左低右高的结构特点。字形有长有短,大小不一,带有龙门题刻《比丘尼慧香、慧政造像记》之风,但行笔之间更加有力如《魏云阳伯郑长猷为亡父等造弥勒像记》。上述两碑刻的字体均为方圆结合,第二窟题刻更具稳中带奇的狂野之风。

书丹与刊刻二者共同构成了碑刻书法艺术,碑面书丹,再进行刀刻,能否传真取决于刻手的水平。第二窟在用笔方面,多数字体撇、横折、横勾三种笔画,长撇多用圆笔处理,以回锋收笔,如第一行『太』、第二行『合』、第三行『人』『文』、第五行『者』等字的撇画,无论长撇还是短撇,均以圆笔处理,不见魏碑的角尖锋利,呈现出一种圆势。上述字的捺画多用圆转用笔转折出锋,弱化了魏碑以折笔出捺角的书写方式,具有较为强烈的楷书笔法。龙门石窟中『慈香』一品即圆笔名作。『有些北碑戈戟森然,实由刻手拙劣,决不是毛笔书写的原来面目。刻字工师,左手拿小凿,右手用小锤击送,凿刃斜入斜削,自然多棱角,只有好手能刻出圆势。』[8]碑刻上字的写刻关系,沙孟海认为:『碑版文字,一般先写后刻。历代论书者都未将写与刻分别对待。我认为写手有優劣,刻手也有优劣。』[9]当然也有不书丹,由刻工直接用刀刊刻而成的题记,而这一前提条件是刻工必须识字。题记中『普太元年』的『太』字漏刻又补刻,应是刻工在未书丹的情况下直接刊刻所致。西沃石窟供养人出资聘请名匠来开窟造像,『各割己家珍,採招名匠』,在黄河崖面这一险峻的地势下,刻手不经书丹直接刊刻,能刻得圆笔自然,书刻精美,可见刻工有着高超的技艺,可充分表现碑文书体的风格。

第二窟建窟碑的字体符合北魏后期碑刻的风格。

『一种书体从粗率、雄峻、古朴逐渐向工整、温雅、精美发展,基本上是一个规律。北魏碑刻虽然在北魏末期不再凛厉角出、方劲雄峻,但是结构上仍保持斜画紧结。』[10]第二窟题刻相同笔画虽然无第一窟端正俊逸,但多了圆融大气。方长字体较第一窟题刻行笔之间少方折多用圆笔转角,笔画之间更加苍劲有力。如『普』『竞』『启』『鼎』『兰』『灵』『圆』等字,在整体书写中体积格外大,更加粗壮不羁,具有质朴之气。正方体字在继承龙门碑刻风格基础上,更具备楷书的特征,如『区』『匠』等字,方正平稳,没有魏碑的扁方略向右倾斜向上之势。可以看出书丹时横画提笔上扬,收笔时向下方快速顿笔收回,横画既不是魏碑的平行四边形横,也不是略呈倒梯形,更多具有向楷书横画过渡的特征。竖画依旧是魏碑书写的以切入笔,但平直向下悬针收笔,不再向右下倾斜,且横画和竖画之间不再留白,使字形更加方正。

第一、二窟题记字体,宽结朴拙者较少,方正紧结或方长斜欹较多,呈现出由刚劲粗率逐渐向中正端和发展的倾向。然两窟字体的结构、用笔存在一定的差异。

第二窟与第一窟相比,字体方长,结构更加紧凑,不见第一窟题记的方峻,笔画之间更加有力且锋利,字体的线条膨胀厚重并略带尖涩。或是出于以书丹者,或是源自刻工,或者是两者结合,都足以表明北魏末期石窟刊刻发生的变化。

西沃石窟作为豫西石窟中的一个小型石窟,在石窟造像上受云冈和龙门石窟的影响,在造像题记书体上受到龙门石窟的影响。题记书体体现了由隶书向楷书转化之过程。两窟的字体都受到龙门魏碑的重要影响,但是二者之间呈现出的不同风格,体现了北魏末期书体的变化。供养人聘请的工匠技艺娴熟,题记又有确切的年代,西沃石窟对研究北魏末期民间造像风格和造像题记书体特征有较大的价值。

注释:

[1]温玉成.河南新安县西沃石窟[J].考古,1986(2):132-134,172.河南省古代建筑保护研究所.河南新安西沃石窟勘测报告[J].文物,1997(10):64-74,82.

[2]宿白.中国石窟寺研究[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2019:198.

[3]姚崇新.广元石窟窟龛形制初步研究[A].汉代考古与汉文化国际学术研讨会论文集[C].济南:齐鲁书社,2006:563-564.

[4]宿白.平城实力的集聚和『云冈模式』的形成与发展[A].中国石窟寺研究[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2019:161.

[5] 陈平.河南中小型石窟调查的主要收获[A].载巫鸿主编.汉唐之间的宗教艺术与考古[C].北京:文物出版社,2000:22.

[6]宫大中.南北朝石窟造像题记书法研究[A].中国书法全集十六·北朝造像题记一[C].北京:荣宝斋出版社,2010:20.

[7]贺玉萍.北魏洛阳石窟文化研究[M].郑州:河南大学出版社,2010:39.

[8]沙孟海.书法史上的若干问题[A].载沙孟海著.朱关田选编.沙孟海论艺[C].上海:上海书法出版社,2010:99.

[9]沙孟海.略论两晋南北朝隋代的书法[A].载沙孟海著.朱关田选编.沙孟海论艺[C].上海:上海书法出版社,2010:114.

[10]华人德.六朝书法[M].上海:上海书画出版社,2003:77.

作者系兰州大学敦煌学研究所博士研究生

本文责编:张 莉