释稯禾、秉刍、缶米

何姝瑾

(绍兴文理学院 人文学院,浙江 绍兴 312000)

一、引言

《国语·鲁语下》的《孔子不对田赋之访》篇记录了孔子关于周制军赋情况,“其岁,收田一井,出稯(zōng)禾、秉刍、缶米,不是过也。”韦昭注:“缶,庾也。《聘礼》曰:‘十六斗曰庾,十庾曰秉。’秉,一百六十斗也。‘四秉曰筥,十筥曰稯。’稯,六百四十斛也。”[1](P200)

“稯禾”“秉刍”“缶米”的量历来在学界众说纷纭,目前似还未有定论。吴承洛在《中国度量衡史》曾言:“量制之兴为最早,量法之名,亦为最复杂。”[2](P123)历史上关于同一量词的不同看法,或因音近而讹误,或因改制而混淆。作为《国语》现存最早的注本,韦注所言具有一定参考性。后人围绕稯、秉、缶三个量名又延伸出了一系列问题,文章通过对这些问题进行重新梳理与考证,认为周、鲁、齐的容量单位在数值上可以相互换算,理由如下。

(1) 鲁国的礼乐制度一向被看作是华夏正统,毕生致力于恢复周礼的孔子也是鲁国人,因此由孔子后代编录的《孔丛子》中《小尔雅》一篇记载的量制,应是可以与周朝量制相互换算的。

(2) 根据刘艳菲的硕士论文《东周量制问题研究》[3]对出土文物实测结果的研究,齐国1升约200 ml,东周1斗平均值为1961.3 ml,1升即196 ml,若考虑到误差,两个“升”的量值几乎相同。因此虽然齐国有自己的一套容量单位,但能够以“升”为标准在数值上与周、鲁的容量单位进行比例换算。

(3) 鲁、齐地缘接近,文化交流频繁,两国量值统一的可能性非常大。

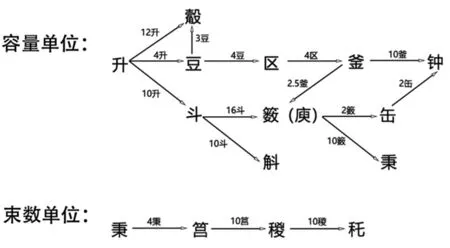

由于论证稯、秉、缶的过程中所涉及的量名较多,在此列出已证得的比例关系(见图1),以便予以参考。

图1 先秦量名换算关系

深入考察庾,发现历来有“庾有二法”[4](P1327)之说。

其一,《考工记》:“豆实三而成觳。”郑玄注:“豆实四升。”[4](P1327)得觳为1斗二升,可以与《说文·鬲部》的“鬲,鼎属也,实五觳,斗二升曰觳”[8](P199)互证。《考工记》载:“陶人为甗,实二鬴,厚半寸,唇寸。盆,实二鬴,厚半寸,唇寸。甑,实二鬴,厚半寸,唇寸,七穿。鬲,实五觳,厚半寸,唇寸。庾,实二觳,厚半寸,唇寸。”[4](P1326)得庾2斗4升,这里的庾同甗、盆、甑、鬲一样,皆为某种容器。

其二,贾公彦疏引《小尔雅》:“匊二升,二匊为豆,豆四升,四豆曰区,四区曰釜,二釜有半谓之庾。”[4](P1327)据此,釜为6斗4升,庾为16斗。何晏《论语集解》:“包曰:‘十六斗曰庾。’”[10](P81)也可与韦注所引的“十六斗曰庾”互证。

孔颖达《春秋左传正义》:“彼陶人所作庾,自瓦器,今瓮之类,非量器也,与此名同而实异。”[11](P1689)可以说庾之所以有二法,是因庾本为2斗4升之容器,与作为容量单位的16斗之庾名同实异,韦昭注中提到的“庾”指16斗之庾。

三、16斛秉与6斛秉之争

韦昭的“秉,一百六十斗也”已表明态度,到清代却逐渐有了一些支持6斛秉的声音,如孔广森《礼学卮言》:

孔广森的思路是:首先,许慎《五经异义·周礼说》认为,“有军旅之岁,一井九夫百亩之赋,出禾二百四十斛,刍秉二百四十斤,釜米十六斗。”《说文解字》的“二百四十斤为秉,四秉曰筥”也将“斗”读为“斤”,而后将此两句与《鲁语》中的“稯禾、秉刍、缶米”一一对应,得出了稯禾240斛的结果,而40秉为1稯的换算关系不变,因此得出秉为6斛。其次,郑众的“觳受三斗”也为6斛秉的结论加码,郑众注将“豆实三而成觳”读“豆”为“斗”,故曰“觳读为斛,觳受三斗”[4](P1326)。又《周礼·冬官·考工记下》:“庾,实二觳。”[4](P1326)以此得出6斗庾,这也是6斗庾之说的源头。因10庾为1秉的换算关系不变,于是得出6斛秉。

然而,孔广森的论点经不起推敲。

四、容量单位与束数单位之分

前一部分已论证容量单位秉为16斗,但许多学者都发现《聘礼》中从“斗”到“秅”的一系列单位应包含两种计量体系,而不能简单地以“斗”分解秉刍。比如王懋竑《读书记疑·国语存校》曰:“禾、刍非可以量言之。”[15](P343)王念孙《广雅疏证》:“禾之秉,一把耳;米之秉,则十六斛。禾之筥,四把耳;米之筥,则五斗。”[16](P270)

(一)秉禾之秉

由“秉”入手,从以下几个方面论证上文所提到的一系列单位中束数用法的存在。

其三,就常识而言,长条状的禾束如何能置于斗斛之中衡量呢?用束数计算似乎更为恰当。

除秉之外,郑玄还曾说:“稯,犹束也。”又《集韵·上声五》:“祖动切,音总。禾聚束也。”[20](P302)由此推算稯是40把禾聚成的一大束。若秉、稯确有计量禾束的用法,那么筥、秅也极有可能如郑玄所分析的可计量束数,不能与计米的容量单位混为一谈并相互换算。

(二) 秉刍之秉

上文已说明至少在计禾时,秉、筥、稯为束数单位,长条状的“禾”不可“以量言之”,但“秉刍”之“刍”是否能“以量言之”还需论证。《说文解字·艸部》:“刍,刈草也,象包束草之形。”段玉裁注:“谓可飤(饲)牛马者。”[8](P76)《左传·僖公三十三年》提到“居则具一日之积”,孔颖达正义:“积皆谓米禾刍薪。”[11](P545)《周礼·秋官·掌客》:“米二十车,禾三十车,刍薪倍禾,皆陈。”[4](P1216)从以上文献中可知,刍为喂养牲畜的草料,是一种与米、禾、薪同等重要的战略物资,也是国君赏给诸侯大臣飨礼的重要组成部分。但是,单凭这些依然难以对它的外形特征有所把握,不能从形状上确定“秉刍”的内涵。

文献中对草料刍的讨论不多,早期似只有郑玄在《周礼注》中隐晦提到:“米在门东,禾在门西。刍薪虽取数于禾,薪从米,刍从禾也。”[4](P1219)“取数于禾”一语提示了刍、薪的计量方式应与禾相同,故“秉刍”之“秉”或当为束数单位。但在明清文献中可以查到刍的单位已经既有作为容量的斗,又有计束数的束。如谈迁《国榷》:“一日菽一斗,刍二束,计费千余。”[21](P2839)全祖望《续耆旧》:“升斗刍粮忘死士,十年珠翠养蛾眉。”[22](P657)由于文献资料不足,不知是随着文化演变生成以“斗”计“刍”的用法,还是在古代就有之,在此还是从郑注更为妥当。秉刍之秉为束数单位,秉刍即一把刍,只是一把草料的田赋是否过少,这一问题留待讨论。

容量单位与束数单位的产生,最初与人体有密切的关系。勤劳的古代人民制造出的各种盛物的器具,大抵也是这样由借助人体的“一手之盛”“禾之秉,手把耳”延伸到脱离人体的豆、釜、庾等物。当这些日常生活用具逐渐转化成为标准量具、成为某种量名的代称时,容器与量名便显得难以区别,第一部分所讨论的庾便是如此。

五、40斗缶与32斗缶之争

其二,《左传·襄公二十九年》:“子皮以子展之命,饩国人粟,户一钟。”杜预注:“六斛四斗曰钟。”[11](P1254-1255)已知1釜为6斗4升,则与《左传·昭公三年》的“釜十则钟”及《广雅·释器》的“区四曰釜,釜十曰钟。”[16](P269)可互证。《小尔雅》又说“缶二谓之钟”,按此算得1缶为32斗。

其一,仅豆登一。1豆=5升,1区=4豆=20升,1釜=4区=80升,1钟=10釜=800升。

其二,豆、区、釜登一。1豆=5升,1区=5豆=25升,1釜=5区=125升,1钟=10釜=1250升。

其三,豆、釜登一。1豆=5升,1区=4豆=20升,1釜=5区=100升,1钟=10釜=1000升。

其四,区、釜登一。1豆=4升,1区=5豆=20升,1釜=5区=100升,1钟=10釜=1000升。

若要算出1缶为40斗,根据“釜十则钟”以及“缶二谓之钟”,则釜应为8斗,即80升。而依次验算以上四种可能性,只有第一种可能性能算出80升釜,但第一种可能仅“豆”量加一,并不完全符合晏子所说的“陈氏三量,皆登一焉”。刘艳菲在《东周量制问题研究》中,从出土量器实际测量的角度最终得出关于新四量量值大小的结论是:1豆=5升,1区=4豆=20升,1釜=5区=100升,1钟=10釜=1000升,符合上述的第三种可能。

可见,虽然齐国量制确实存在新旧两个发展阶段,但并不能如王、宋、葛等人所述,可分别得出缶的量值为40斗和32斗。“新四量”已证得不可能产生40斗之缶,而“旧四量”中的缶,由《太平御览》所引内容,文章认为当为32斗。

六、余论

若按字面意思理解,《鲁语》中“收田一井”的军赋可得出结论为:40秉禾、1秉刍、32斗米。一井田的面积根据《孟子·滕文公上》的“方里而井,井九百亩”[27](P164)也可明确下来,又“夏后氏五十而贡,殷人七十而助,周人百亩而彻,其实皆什一也”[27](P160),即将900亩土地分为九块,每块百亩,分授八家耕种,其中一块由八家公耕,为国家所有[28](P35-37,29),稯禾、秉刍、缶米实为100亩田之赋。通过对稯、秉、缶的解读能更清晰地理解原文背景,即周公所定的军赋标准并不繁重,相对而言能让百姓安居乐业。而季康子却欲加田赋,难怪孔子不愿理会他,只私下告诉冉有说:“先王以为足。若子季孙欲其法也,则有周公之籍矣;若欲犯法,则苟而赋,又何妨焉?”但晁福林在《论“初税亩”》中另有一种看法,他认为“一井之田所贡纳的实物每年不过‘稯禾、秉刍、缶米’,数量不多,只具有象征意义……”,所以“‘稯禾、秉刍’当指为数不多的庄稼和饲草……‘缶米’,当指数量并不多的一缶米”[29](P80-86)。根据前文的论证,1稯禾、1秉刍、1缶米相对于100亩田的确是非常小的量,或许在孔子的语境中,稯、秉、缶并不是一个具体的量词,因此晁文观点也可备一说。