苦脸与甜脸

庞余亮

大部分时间里,母亲都很严肃。母亲这张严肃的脸是有名字的,父亲把它叫作“苦脸”。

母亲也有“甜脸”的辰光——在家里的母鸡老芦生完蛋,特地走到母亲的身边,然后咯咯咯叫着表功时。

还有,有喜鹊飞到家中榆树上叽叽喳喳叫的早晨。母亲会抬起头来找喜鹊。

母亲坐在桌子边补裤子,一只细长腿的红褐色的小蜘蛛从屋顶滑翔而下,然后落到母亲花白的头发上。母亲发现后,会很温柔地把它引到手上,然后再由手引到土墙上,看着小蜘蛛再次爬到屋顶上去。

那时母亲的脸也是“甜脸”。

母亲是不允许他碰小蜘蛛的,因为这蜘蛛叫作喜喜蛛。六指奶奶说,喜喜蛛落到人的头上,这叫“喜从天降”。

将喜喜蛛放生之后,再次坐到桌边的母亲,脸上会多出一丝隐而不发的欢喜,甘蔗嫩芽般的笑意悄悄地从母亲的嘴角边窜出来。

母亲的“苦脸”消失了。

母亲的“甜脸”会让整个屋子亮堂起来,他喜欢母亲的“甜脸”。

因为母亲的“甜脸”,榆树上的喜鹊是他的好朋友。为了他的喜鹊朋友,他从来不带有弹弓的小伙伴到自己家玩。

躲在屋顶上的喜喜蛛也是他的好朋友。它喜欢吃蚊子,他会把拍死的蚊子作为零食放在它家附近的土墙缝里。喜喜蛛爱吃花脚蚊子,有时也会尝一点点饭粒。

喜喜蛛吃他送的“零食”时,他得警惕躲藏在暗处的壁虎。那些飞檐走壁的壁虎看到了喜喜蛛,就像黄鼠狼看到了母鸡老芦。

为喜喜蛛防守壁虎的时候,他既像夜里为老芦赶走黄鼠狼的母亲,也像那个在景阳冈上打虎的武松。

有一次,壁虎没打着,它自断的尾巴掉落在地上。

恰好母亲走进来,断掉的壁虎尾巴还在她面前蹦跶,而贪吃的老芦以为是只活虫子,迅速赶来。在一阵慌乱中,母亲轰走了老芦,也狠狠地警告他:如果把老芦毒死了,他会“有命没毛”。

他没有品尝过“有命没毛”的滋味,但他知道,那是母亲心中最厉害的酷刑。他不怕“有命没毛”,反而害怕母亲知道他为什么要去打壁虎,更害怕母亲知道他为了让家里喜喜蛛数量增多,而不断捉喜喜蛛回家的事。

八条腿的蜘蛛有很多种,但他只喜欢喜喜蛛这样的好朋友。褐红的长腿系着透明的蛛丝在母亲的头顶上荡秋千,然后像最出色的跳伞运动员一样,准确地落在母亲的头发上。有时候,会降落在母亲的耳朵上。有时候,还会调皮地降落在母亲的鼻尖上。

他喜欢这个八条腿的好朋友,他更喜欢母亲的“甜脸”。

谁能想到呢?父亲出事了。赤脚巡田的父亲倒在了水稻田里,好在被放牛的老穷叔发现,正往医院送呢。

消息是六指奶奶跑过来告诉母亲的。母亲脸色陡变,狂奔起来。他想跟着母亲一起去,母亲喝住了他,让他守家。家里有老芦,猪圈里有“猪八戒”。家里热闹起来,拥过来很多看热闹的人,家里却只有一个满脸滚烫、低头不说话的他。后来,热闹的潮水又迅速退去。从他们的议论声中,他知道父亲出了什么事:赤足巡田的父亲被毒蛇咬了。如果不是老穷叔及时发现,父亲就没命了。

后来,黄昏就来了。

那是一个特别漫长的黄昏,他学着母亲的样子煮了猪食,然后给猪圈里的“猪八戒”送去。

比黄昏更长的是一个人的夜晚。

他不敢睡觉,也不敢哭,一个人坐在屋子里,又害怕院子里跑来惦记老芦的黄鼠狼。一条毒蛇能埋伏在稻田里等着父亲,黄鼠狼也能在院子里等着他。

再后来,柴油灯里的油耗尽了。

他只好蜷伏在黑暗中等待天亮。陷入黑暗的他开始了漫长的流泪,脑海中不停地出现一个头缠白色孝布的哭孩子。他恶狠狠地赶走这个哭孩子,但哭孩子还是执拗地站在他眼前,根本不怕挨揍。后来,他索性不理睬哭孩子了。但泪水还是一颗颗漫下来,一直漫到他的脚背上,然后像一条冰凉的小蛇一样游动到地面上。

他不敢再赤脚踩在地上,赶紧缩起双脚,蹲坐在小板凳上,继续流泪。

有一个冰凉的小东西落在他的耳朵上了。

他知道那是喜喜蛛。

他的这个八条腿的朋友,什么话也没说,但又什么话都说了。

被毒蛇咬伤的父亲是天亮之后回来的。院子里又热闹起来,大家安慰父亲大难不死,必有后福。

父亲被毒蛇咬伤的地方是右脚面,他的右脚和右小腿肿胀着。医生在父亲被毒蛇咬伤的伤口处用刀划了一个“十”字,血水不断地向外涌。

他不敢看父亲脚上的伤口。那伤口的样子进入他的视线后,他会全身禁不住颤抖。

看到他颤抖的样子,父亲说他真是个胆小鬼。父亲的话又让他哭了起来。

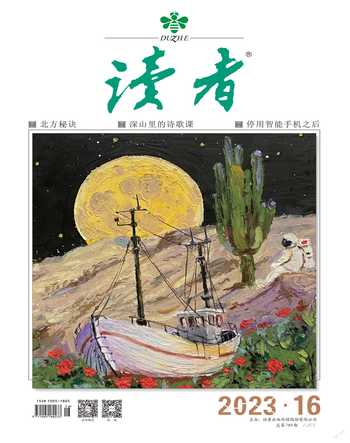

(纵贯线摘自人民文学出版社《小虫子》一书,本刊节选,刘德山图)