城市人口规模、就业密度与生产性空气污染排放

程开明 洪真奕

摘要 隨着中国城镇化快速推进,城市生产活动的活跃引致空气污染排放的加剧,明晰城市人口规模和就业密度对生产性空气污染排放的影响效应意义深远。该研究通过构建理论模型开展数值模拟,发现城市人口规模、就业密度与城市生产性空气污染排放之间均满足倒“U”型关系,且规模与密度均对倒“U”型门槛值存在调节效应。基于此,利用2010—2018年中国274个地级以上城市的面板数据进行实证检验,估计结果表明:①城市人口规模、就业密度对生产性空气污染排放的影响均符合稳健的倒“U”型特征,2018年生产性空气污染排放由升转降的规模门槛值和密度门槛值分别为105万人和3 469人/km2。②目前,中国部分城市的人口规模与就业密度已超过门槛值,步入生产性空气污染排放的“双下行”通道,这些城市人口增加延长了非生产时间,对有效劳动供给造成的损失超过劳动力时间禀赋的增加,从而使得生产受限减少了生产性空气污染排放;同时,城市高就业密度有利于创新扩散和知识外溢,对生产性空气污染排放产生的减排作用强于高就业密度带来的生产激励效应对空气污染排放的增排作用,这些作用的综合结果使得生产性空气污染排放趋于下降。③城市人口规模扩张有助于降低密度门槛值,城市就业密度的提升也有助于降低规模门槛值。人口规模的扩张能够为知识外溢等提供有利条件,促使密度门槛前移;而就业密度的提升则会产生一定的拥挤效应,使得非生产时间更快增长,生产扩张提前受限,促使规模门槛前移。以上结论对推进新型城镇化与高质量发展具有启示意义。

关键词 城市人口规模;就业密度;生产性空气污染排放;倒“U”型关系;调节效应

中图分类号 F061. 5;F062. 2 文献标志码 A 文章编号 1002-2104(2023)07-0117-16 DOI:10. 12062/cpre. 20221048

改革开放以来中国城镇化进程快速推进,城市人口规模与生产规模不断扩大,空气污染排放增加。为采取措施切实改善空气质量,人们迫切希望找到影响城市生产性空气污染排放的主要因素[1]。城市规模扩张是否会导致更严重的生产性空气污染排放呢?一方面,其可能加剧污染排放强度[2];另一方面,也可能为减轻污染排放带来新机遇[3],因为城市规模扩张往往优化要素配置,从而引发产业升级和技术创新[4]。城市的要素配置除受规模因素影响外,还受到密度因素影响[5]。现实中,城市人口增长和土地扩张速度往往并不一致,城市间人口密度或就业密度的差异显著。城市就业密度的不同是否也影响生产性空气污染排放呢?一方面,较高的密度往往使城市的生产活动更为活跃,从而引发新的污染排放;另一方面,其又有助于基础设施共享,孕育新技术和传播新知识,推动绿色生产与出行,从而促进节能减排[6]。因此,有必要从城市规模与密度两个方向探析其对生产性空气污染排放的影响机制及实际效应。

1 文献综述

城市规模与密度对生产性空气污染排放的影响机制势必涉及集聚经济的作用[5],两者均可能对生产性空气污染产生类似“环境库兹涅茨曲线(EKC)”的非线性影响[7]。从规模层面来看,城市规模扩张会改变城市的劳动供给及生产效率。对劳动供给而言,城市规模扩张往往意味着就业人口增加,这一方面使得可用于生产活动的劳动力时间禀赋增加,但相对的通勤时间和沟通需求也会额外增加[8-9],并对劳动供给造成折损。可见,城市规模扩张并不必然增加劳动供给,因此,也不必然促进生产并加重生产性污染排放,而是既可能加剧污染[2,10],也可能减轻污染[3,11],表现为某种“门槛效应”。许多研究都有关注类似的“门槛效应”。许抄军[12]发现中国城市规模与环境质量的关系表现为正“N”型曲线,最佳城市规模约为260万人,较优的城市规模是200万~350万人;Prick等[13]则认为合理的规模范围更宽,在100万~400万人。Han等[14]考察全球大城市人口规模与PM2. 5浓度的关系,发现北美、欧洲和拉丁美洲的城市扩张与空气污染之间的关系不显著,而非洲和印度的城市扩张与PM2. 5浓度之间呈现出正“U”型特征。“门槛效应”还可能在不同规模的城市表现出异质性,比如小城市人均污染排放随人口规模增加单调递减,中等城市和特大、超大城市则表现为倒“U”型关系,大城市呈正“N”型关系[15]。除劳动供给外,城市规模变动也会改变城市的生产效率从而影响生产性空气污染排放,其中涉及规模效应、结构效应和技术效应等诸多作用渠道[4,16]。总之,城市规模对生产性空气污染排放的影响效应具有多渠道、多方向的特征,有必要进一步深入研究。

从密度层面来看,城市密度也会对生产性空气污染排放产生重要影响。Ciccone等[17]最早将城市密度定义为城市单位面积内人口与经济活动的数量,建议用城市密度代替城市规模来分析集聚经济对城市劳动生产率的影响。以就业密度为例,城市就业密度不仅影响城市的劳动供给与生产效率,还会影响城市的生产活跃度。就劳动供给而言,城市就业密度上升易产生拥挤效应,对道路基础设施建设不佳的城市而言,这将会延长通勤时间[18-20],耗费一部分本可以用来投入生产的时间;但高就业密度同时也有利于缩短人与人之间的空间距离,从而节省一部分沟通时间来弥补通勤成本上升对生产造成的不利影响。可见,就业密度变动对劳动供给的影响具有不确定性。其对生产效率和生产活跃度的影响也是如此。高就业密度的城市往往具有更强的知识外溢效应和生产激励效应,知识外溢效应得益高就业密度下厂商间、员工间能更频繁地相互学习,这有利于推动知识进步和技术革新,帮助提升城市整体生产效率,从而推动节能减排[21-23];而生产激励效应则与高就业密度下厂商间能更好地分享固定投入、生产要素能更快地达成匹配有关[24-25],往往造成更多的生产性污染排放[26-27]。总体来看,城市就业密度对生产性空气污染排放的影响也很有可能满足非线性关系,比如呈倒“U”型[28],甚至更为复杂的正“N”型或倒“N”型[29]。

回顾相关文献可以发现:①在对城市规模、城市密度影响生产性空气污染排放的效应探讨中,直接将城市规模和城市密度作为核心解释变量的文献较少,多数研究是将两者作为控制变量,考察其他变量对生产性空气污染排放的影响。②城市规模、城市密度影响生产性空气污染排放的实证模型缺乏微观基础。部分学者将城市规模或城市密度作为核心解释变量使用,但未对其影响生产性空气污染排放的内在机制进行深入解析,使得实证模型缺乏理论支撑。③未考虑城市规模、城市密度影响生产性空气污染排放的交互性,即调节效应。部分实证分析关注了城市规模或城市密度对生产性空气污染排放的门槛效应[28,30],但往往只挑选了两者中的一个作为门限变量来开展分析,未考察两者共同影响生产性空气污染排放的交互效应。

鉴于此,该研究在Copeland等[31]和赵曜[5]的研究基础上,构建一个城市人口规模和就业密度共同影响生产性空气污染排放的理论模型,借助数值模拟得到“人口规模-污染排放”曲线和“就业密度-污染排放”曲线并提出研究假设,利用计量模型对双重倒“U”型关系和调节效应开展实证检验,估计得到2018年中国城市生产性空气污染排放水平下降所需达到的规模门槛与密度门槛。结果显示:中国城市人口规模和就业密度对生产性空气污染排放的影响均呈现稳健的倒“U”型特征,2018年城市生产性空气污染排放由升转降所需达到的规模门槛与密度门槛分别为105万人和3 469人/km2,城市人口规模扩大有助于降低密度门槛值,城市就业密度提升也有助于降低规模门槛值。

该研究边际贡献在于:①理论模型充分考虑了城市人口规模与就业密度对生产性空气污染排放影响的多渠道、多方向特征,能够为倒“U”型的“人口规模-污染排放”曲线和“就业密度-污染排放”曲线提供机制解释。②捕捉了双重倒“U”型关系中城市人口规模对密度门槛的负向调节作用和就业密度对规模门槛的负向调节作用,探究了背后的调节机制,并考察了现实中的调节效应表现。③通过构建包含双重倒“U”型关系和负向交互性的实证模型,估计得到中国城市生产性空气污染排放由升转降所需达到的规模门槛与密度门槛,考察了中国城市在规模和密度维度上对大气环境的“生产环保达标性”。

2 理论模型、数值模拟与研究假设

2. 1 城市生产性空气污染排放的一般均衡分析

2. 1. 1 城市的通勤、沟通与生产

在Copeland 等[31]和赵曜[5]的研究基础上,构建一个城市人口规模、就业密度共同影响城市生产性空气污染排放的理论模型。为简化分析,此处考虑一个Abdel‑Rahman等[32]提出的单中心圆形城市,假定有两大生产部门,生产部门的厂商生产完全同质化的最终品,其生产过程产生单位空气污染;生产部门为生产部门提供中间品和服务,但每一厂商只提供某种具有一定垄断性质的中间品或服务,其生产过程不产生空气污染。

生产活动均在城市中心商务区(CBD)内进行,城市总人口数为。为简化分析,此处假定所有人口均从事生产活动,即城市总人口数等于总劳动力数。劳动力居住在中心商务区外围,每个劳动力拥有单位时间的劳动禀赋,整个城市的总有效劳动供给取决于总劳动力时间禀赋和非生产时间,城市平均就业密度用表示。

假定居住地与CBD之间单位距离的通行时间耗费为1,记为“单位通勤时间”;CBD内部单位距离的通行时间耗费为2,记为“单位沟通时间”。为简化分析,假定就业密度对非生产时间的边际负外部性(> 0)只作用通勤活动,有1 = + ,表明就业密度上升增加通勤成本,其中,为通行单位距离的必要时间耗费;而就业密度对非生产时间的边际正外部性(> 0)只作用沟通活动,有2 = - ,表明就业密度上升降低沟通成本。若每一劳动力每天在CBD中从事生产活动期间都需要前往城市中心办理一项业务(即沟通活动)再返回继续生产,其劳动力时间禀赋只用于生产、沟通和通勤,不作闲暇等他用,整个城市非生产时间为“总通勤时间”与“总沟通时间”之和,即:

2. 2 参数设定与数值模拟

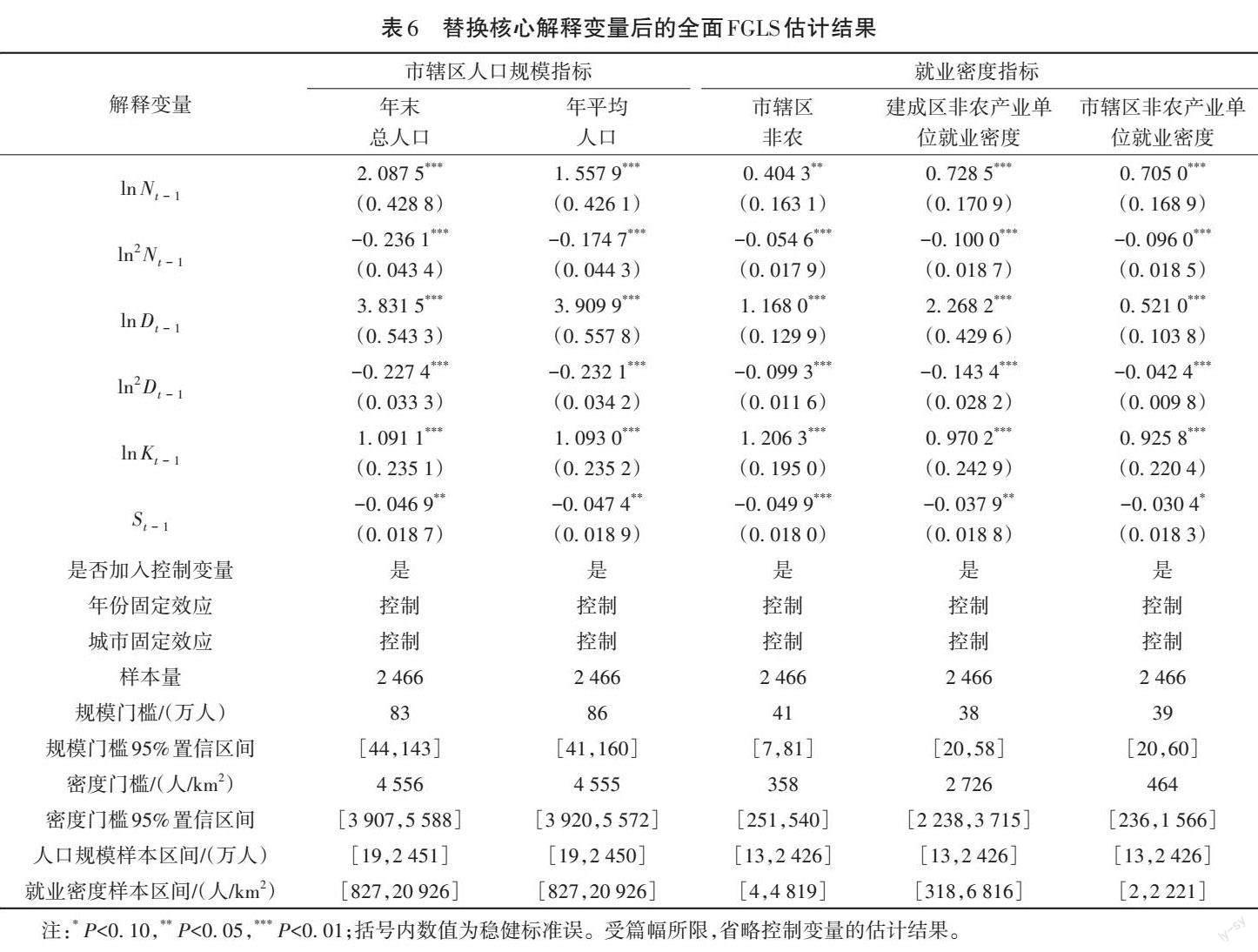

通过给定一个代表性城市经济体的相关参数,来模拟城市人口规模()和就业密度()对生产性空气污染排放(∗)的影响。具体变量及参数值的设定情况,见表1。将模型中的生产部门、生产部门分别对应现实中的工业部门和第三产业部门。收入份额类参数的取值为中国全部国有和规模以上非国有工业企业资本收入份额样本测算值[35];、的取值分别为中国工业部门劳动收入份额、第三产业部门资本收入份额[36]。中间品或服务的异质性参数设定为白重恩等[35]测算的中国工业企业价格加成比。技术参数设定为周文等[37]使用的城市整体生产率水平。排污成本参数根据国家发展改革委、财政部和环境保护部联合印发的《关于调整排污费征收标准等有关问题的通知(发改价格[2014]2008号)》(表1中简称《通知》)中“各省(区、市)要将废气中的二氧化硫和氮氧化物排污费征收标准调整至不低于每污染当量1. 2元”这一规定设定并调整量纲得到。价格参数基于2010—2018年《中国劳动统计年鉴》中城镇单位非农行业平均工资数据测算,平均工资水平约为62 994. 3元/人·年,不考虑节假日,小时工资率约为7. 2元/小时,调整量纲后得到的值;参数描述一单位资本的使用价格,将其设定为1;根据单豪杰[34]的方法估算2010—2018年中国城市资本存量额,作为资本投入额的代理变量,其中位数水平约为1 096. 4亿元,除以单位化价格,得到资本投入量约为1 000单位。其他变量或参数由于缺乏相關研究,结合实际情况直接给定,具体见表1。

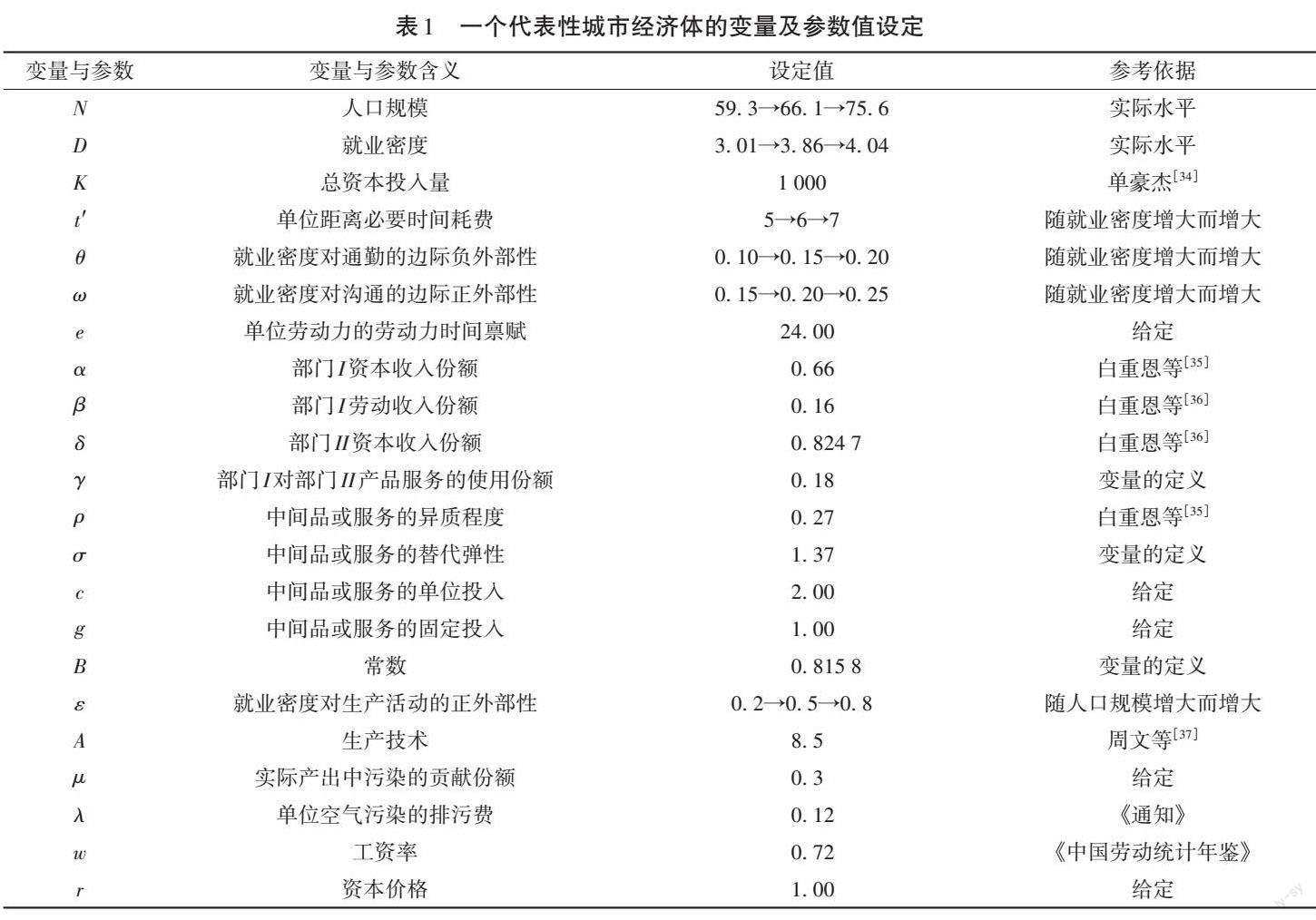

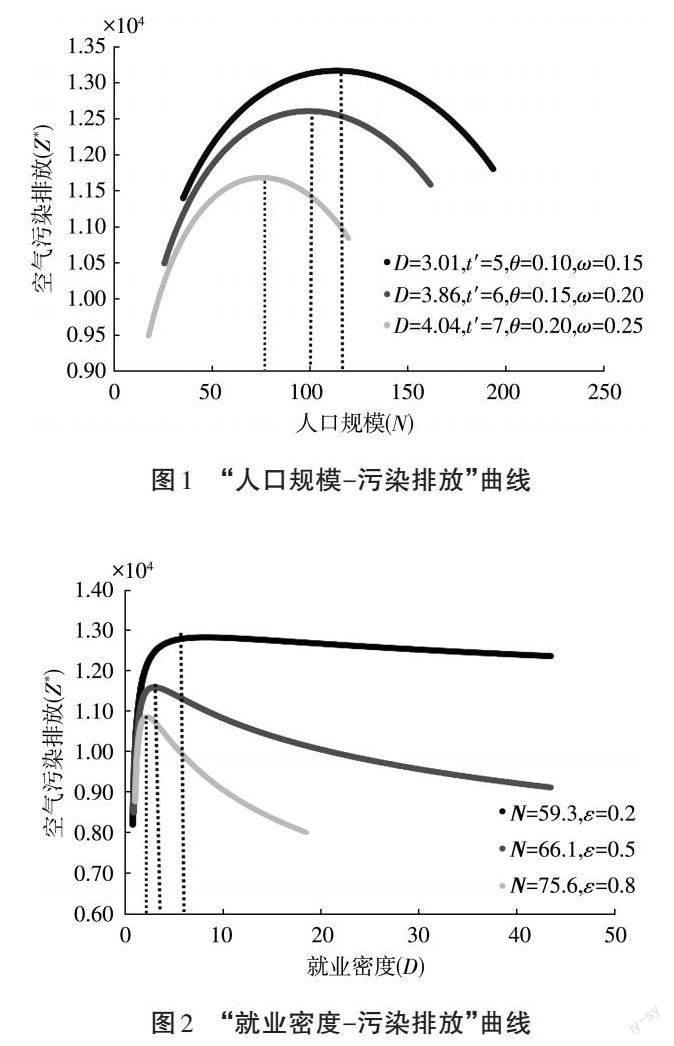

先考察城市人口规模()对污染排放的影响,得到“人口规模-污染排放”曲线,这一过程中需给定就业密度()的取值。为了考察不同就业密度下“人口规模-污染排放”曲线的变动情况,依次给定就业密度()的取值为3. 01、3. 86、4. 04,分别对应2010、2014和2018年中国建成区非农就业密度调整量纲后的中位数水平,并确定人口规模的变动范围为0 < < ⌢。类似地,再考察城市就业密度()对污染排放的影响,得到“就业密度-污染排放”曲线,这一过程中需给定人口规模()的取值。为了考察不同人口规模下“就业密度-污染排放”曲线的变动情况,依次给定人口规模()的取值为59. 3、66. 1、75. 6,分别对应2010、2014和2018年中国城区人口调整量纲后的中位数水平,并确定就业密度的变动范围为⌢ < < 43. 48。周文等[37]将中国总人口单位化为1,国土总面积单位化为0. 12 hm2,其中,城市土地总面积为0. 023 hm2,可见即使所有人口全部居住于城市,城市平均人口密度也不会超过43. 48人/km2,平均就业密度也必然低于该值。此外,参照赵曜[5]所研究,城市人口规模与就业密度的变动边界和通过求解约束条件来加以确定。

现实中,密度相同但规模不同的两个城市,更大的城市往往具有更齐全的产业部门,有利于形成规模经济与知识外溢效应。因此,令的取值随城市人口规模()增大而增大。对于规模相同但密度不同的两个城市,则可认为两者的取值接近,但就业密度更大的城市更“拥挤”。这产生两方面的效应:一是对通勤造成不便,增加通勤时间;另一个是缩短人与人之间的距离,便利沟通。简言之,同等规模但密度更大的城市有更大的{,}和。因此,令{,,}的取值随城市就业密度()上升而增大。基于上述设定,可得到不同就业密度下的“人口规模-污染排放”曲线和不同人口规模下的“就业密度-污染排放”曲线,分别见图1和图2所示。

图1中,空气污染排放(∗)随人口规模()扩大先上升后下降,且规模门槛的數值随就业密度()增大逐渐下降。图2中,空气污染排放(∗)随就业密度()提升先上升后下降,空气污染步入下降通道需跨越“就业密度门槛”,这一阈值随人口规模()扩大也逐渐下降。

2. 3 机制解析与研究假设

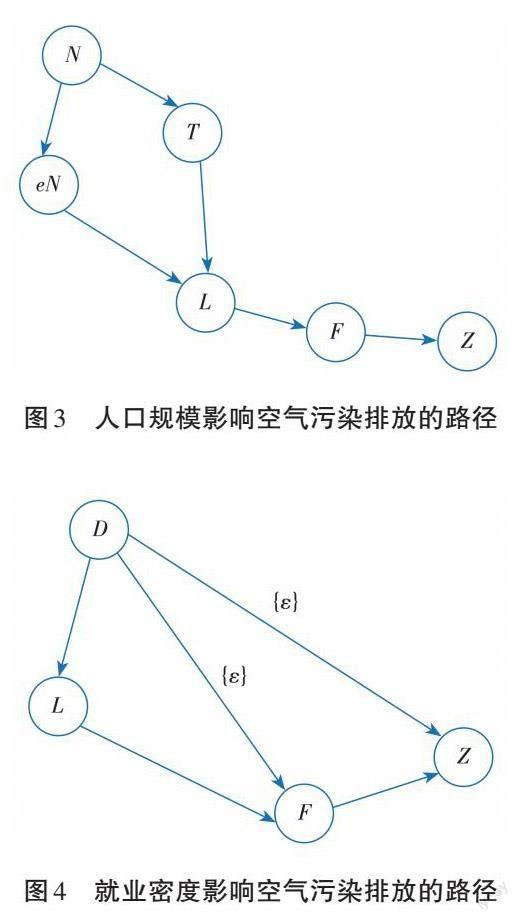

为直观反映城市人口规模、就业密度与生产性空气污染排放的双重倒“U”型关系和门槛变动背后的机制,进一步给出影响路径见图3和图4所示。

图3中,城市人口规模()通过影响有效劳动供给()这一路径对生产性空气污染排放产生作用,其中,又包含对总劳动力时间禀赋()和非生产时间()两方面的影响:城市人口规模扩张必然导致总劳动力时间禀赋()增加和额外的通勤与沟通需求增长,从而使得非生产时间()也延长。当城市人口规模较小时,前者的增长速度往往超过后者,使得有效劳动供给()总体增加,从而推动生产,使得生产性空气污染排放随城市人口规模扩张而增加;当城市人口规模较大时,人口继续增加会使这一情形发生反转,即非生产时间()的延长超过总劳动力时间禀赋()的增长,有效劳动供给()减少,这使得生产的进一步扩张受限,生产性空气污染排放也随之下降。因此,总体上“人口规模-污染排放”曲线呈现倒“U”型特征。此外,就业密度()提升会产生一定的“拥挤效应”,使单位距离通勤时间耗费和通勤负外部性都变大,但同时其又有利于沟通,使沟通的正外部性也变大,最终结果是使得非生产时间()由于通勤时间的更快增长而迅速延长,有效劳动供给更快耗损,生产扩张提前受限,从而使生产性污染排放在更小的规模上就开始下降,这便是图1中就业密度对规模门槛发挥负向调节效应的机制所在。

图4中,就业密度()主要通过三条路径影响生产性空气污染排放。一是,路径“→ → → ”,该路径上就业密度()提升(此时{,,}的取值保持恒定)有利于缩短非生产时间(),因为其对沟通的正外部性要强于对通勤的负外部性,不过非生产时间()的下降速度会逐渐趋缓,这意味着该路径上就业密度()提升会增加有效劳动供给(),从而拉动生产并增加生产性空气污染排放。二是,路径“→ → ”,这一路径与城市的通勤、沟通无关,反映就业密度()对中间品部门发挥规模经济,正如式(4)所示,直接对最终品部门的生产产生激励效应,该路径同样促使生产性空气污染排放增加。三是,路径“→ ”,代表“知识外溢效应”,即就业密度()提升通过知识进步、技术革新等途径提高最终品部门的生产效率,正如= () ≡ [1 ()](1 - )1 所示,该路径直接减少生产性空气污染排放。当就业密度较低时,前两条路径的影响发挥主要作用,三条路径的综合作用使得生产性空气污染排放增加;当就业密度较高时,密度再增大会使“知识外溢效应”的减排作用得以充分发挥,第三条路径的影响逐步占据主导地位,三条路径的综合作用使生产性空气污染排放减少。因此,“就业密度-污染排放”曲线也呈现倒“U”型特征。此外,城市人口规模()的扩张为规模经济和知识溢出的形成提供有利条件,强化路径“→ → ”和路径“→ ”,但路径“→ ”相较于路径“→ → ”对污染排放的作用更为直接,这使得城市人口规模扩张引致的路径“→ ”带来的减排效果要强于路径“→ → ”带来的增排效果,使得生产性空气污染排放在更低的就业密度水平上就开始下降,这便是图2中城市人口规模对密度门槛发挥负向调节效应的机制所在。

基于上述数值模拟和机制解析,提出以下三个研究假设。

假设1:城市人口规模、就业密度对生产性空气污染排放的影响效应均呈倒“U”型。

假设2:在城市人口规模对生产性空气污染排放的影响效应中,就业密度发挥着负向调节作用,其提升有助于降低规模门槛。

假设3:在城市就业密度对生产性空气污染排放的影响效应中,人口规模发挥着负向调节作用,其扩张有助于降低密度门槛。

3 计量模型与指标说明

3. 1 实证模型与变量选取

首先,利用计量模型对双重倒“U”型关系进行实证检验,估算城市生产性空气污染排放进入下行通道所需达到的“规模门槛”与“密度门槛”。设定城市人口规模和就业密度共同影响生产性空气污染排放的面板计量模型为:

ln= 0 + 1 ln,- 1 + 2 ln2 ,- 1 +3 ln,- 1 + 4 ln2 ,- 1 + 5 ln,- 1 +6,- 1 + Σ= 7+ 6- 6,,- 1 + + + (6)

其中:为城市生产性空气污染排放,为人口规模,为就业密度,为资本投入额,为产业部门结构,为控制变量向量;、和分别表示城市个体固定效应,年份固定效应和随机扰动项;将所有解释变量滞后一定期数,以缓解可能存在的内生性问题。之所以可能存在内生性,一方面是因为生产性空气污染排放高的城市可能具有较低的集聚吸引力,使外来务工人员不愿意流入或导致本地人口向外迁移[38],从而影响城市人口规模。人口迁移的影响因素大致分为经济性因素与舒适性因素,实证模型中控制了城市绿化这一舒适性因素,在一定程度上能减弱被解释变量对城市人口规模的内生性偏误。另一方面,生产性空气污染排放严重的城市往往拥有更多高能耗、高污染企业,政府可能出台一些政策来改变城市就业密度,实证模型中控制了政府干预程度,能够减弱这一内生性影响。

被解释变量ln为城市生产性空气污染排放量的对数。城市空气污染排放按来源不同可大体分为生产源排放与生活源排放,目前,中国城市生活源空气污染排放的数据缺损较严重,许多城市未公布相关数据,而生产源(尤其是工业源)的城市空气污染排放数据则相对完备。鉴于数据可得性,借鉴陶长琪等[39]和周芳丽[3]的研究,选取“工业二氧化硫排放量(2)”作为测度城市生产性空气污染排放量的主要变量,并选取“工业烟(粉)尘排放量()、工业氮氧化物排放量()”作为替代指标进行稳健性检验,用以验证双重倒“U”型关系。此外,利用“工业废水排放量()”来测度城市生产性水体污染排放水平,以考察双重倒“U”型关系对城市生产性水体污染排放是否同样成立。

核心解释变量为城市人口规模(ln,- 1)、就业密度(ln,- 1)。二次项ln2 ,- 1 和ln2 ,- 1 分别用以捕捉人口规模、就业密度与生产性空气污染排放之间可能存在的倒“U”型关系,预期符号为1 > 0、 3 > 0且2 < 0、 4 <0。需要說明的是,虽然假设2和假设3的检验要求在方程中引入交叉项,但式(6)的主要目的是验证双重倒“U”型关系,并估计两个门槛值,在已有两个二次项的基础上若再引入交叉项易引发严重的多重共线性。因此,此处先不考虑交互效应。对于城市人口规模,采用《中国城市建设统计年鉴》中的城区总人口数。对于就业密度,鉴于以建成区为统计口径的就业人口数据难以获得,参考苏红键等[40]的做法,用“市辖区非农就业人口数与建成区面积之比”来衡量城市就业密度。需要说明的是,之所以不将市辖区面积作为分母,是因为建成区才是城市集聚经济的主要发生区域,市辖区的非农就业人口主要分布于建成区,若将市辖区作为分母会低估真实的城市人口集聚程度[5],但该做法在一定程度上也削弱了就业密度背后隐含的就业人口与就业区域的适配性。为弥补这一缺憾,后续将利用“市辖区非农就业人口/市辖区面积”等指标作为替代指标进行双重倒“U”型关系的稳健性检验。此外,选用城区人口而非市辖区人口,是为避免出现“用市辖区人口数来衡量城市人口规模的同时又将市辖区就业人数作为分子测度城市就业密度”而造成的严重多重共线性问题,但后续也使用市辖区年末总人口、年平均人口等指标作为替代指标进行双重倒“U”型关系的稳健性检验。其他解释变量包括城市资本投入额的对数(ln,- 1)和产业部门结构(,- 1),预期符号为5 > 0,6 < 0。借鉴单豪杰[34]的做法,通过永续盘存法来估算城市资本存量并取对数,以此作为城市资本投入额的代理变量;产业结构以“第三产业与第二产业增加值之比”表示。

实证模型中还包含13个控制变量,具体为城市化水平、人力资本水平、城市绿化水平、基础设施水平、政府干预程度、经济开放度、行业结构和地理环境。城市化水平以市辖区年末非农业人口占市辖区总人口的比重()表示。人力资本水平以每万人普通高等学校在校学生数的对数(ln)表示。城市绿化水平以建成区绿化覆盖率()表示。基础设施水平以城市人均铺设道路面积的对数(ln)表示。政府干预程度以一般公共财政支出占地区生产总值的比重()表示。经济开放度用以人民币计价的外商直接投资额占地区生产总值的比重()表示。行业结构以城市石油、煤炭及其他燃料加工业()、化学原料及化学制品制造业()、非金属矿物制品业()、黑色金属冶炼和压延加工业()、有色金属冶炼和压延加工业()以及电力、热力生产和供应业()的三种污染排放量占比表示,依据《中国城市统计年鉴》的统计数据,全国90%的生产性空气污染排放来自这六大行业,因此,参照Brandt等[41]的做法,匹配1998—2013年的《中国工业企业数据库》与《中国工业企业污染排放数据库》,对缺失数据进行适当插补后,得到2006—2014 年城市层面的行业污染排放量分类数据,计算六大行业的工业二氧化硫、烟(粉)尘和氮氧化物排放量,以各个行业的排放量占比作为行业结构的代理变量。但由于受数据年份所限,这六个行业结构代理变量相对于被解释变量滞后四期,其他解释变量均滞后一期。地理环境以城市年均气温()表示。

3. 2 数据来源与描述

实证分析对象为中国地级以上城市,由于吕梁、巴彦淖尔、乌兰察布、巢湖、亳州、巴中、资阳、玉溪、临沧、拉萨、陇南、固原、中卫等13个城市的具体变量数据缺失较为严重,将其从《中国城市统计年鉴(2011)》287个地级以上城市中剔除(因数据可得性等原因,研究未涉及香港、澳门和台湾),故最终实证分析的数据为2010—2018年274个地级以上城市的面板数据。

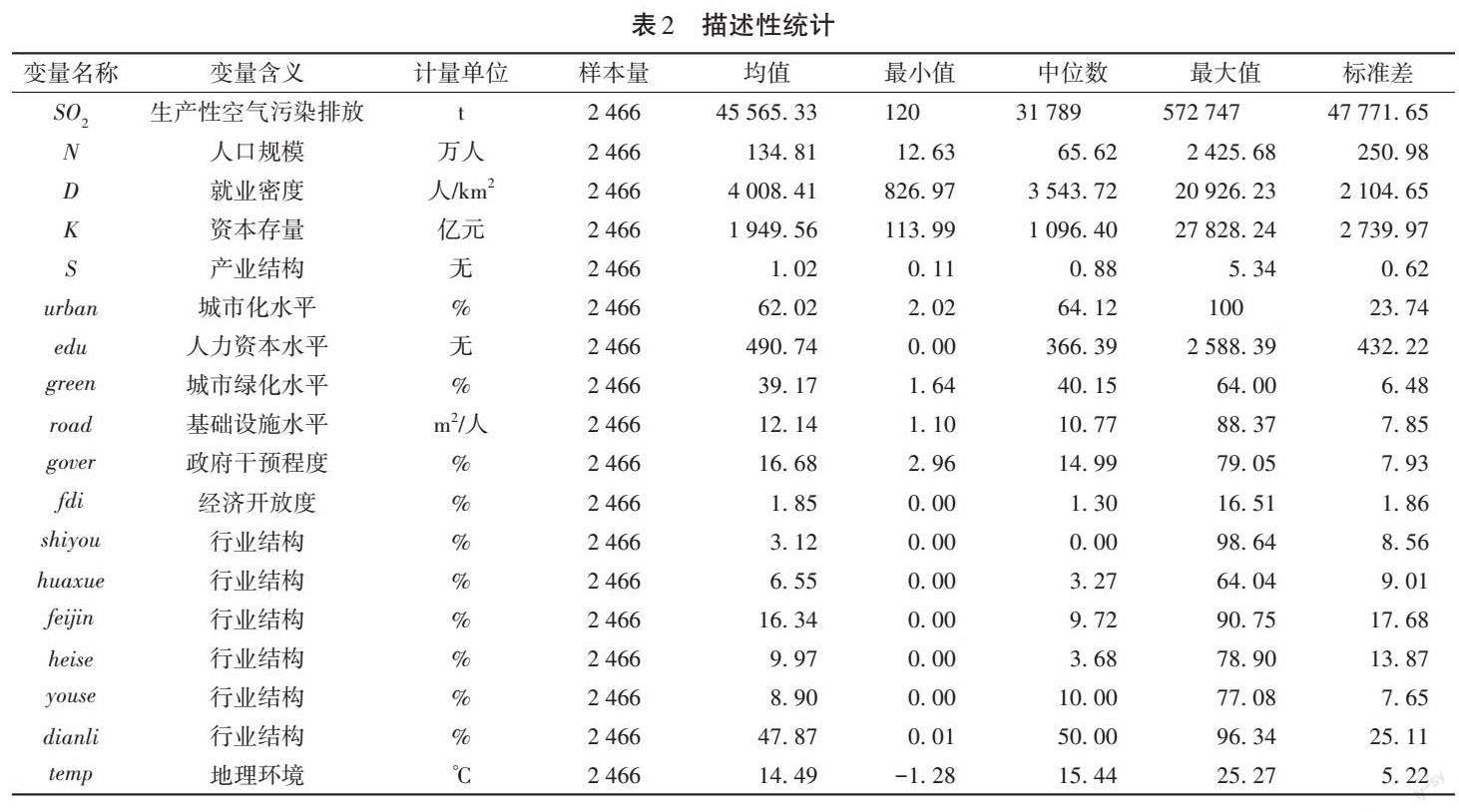

数据主要源自中国研究数据服务平台(CNRDS)、历年《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》以及部分城市的统计年鉴,主要指标的基本描述性统计量见表2。

4 实证检验与结果分析

4. 1 双重倒“U”型关系的检验

4. 1. 1 全样本估计与门槛值初步测算

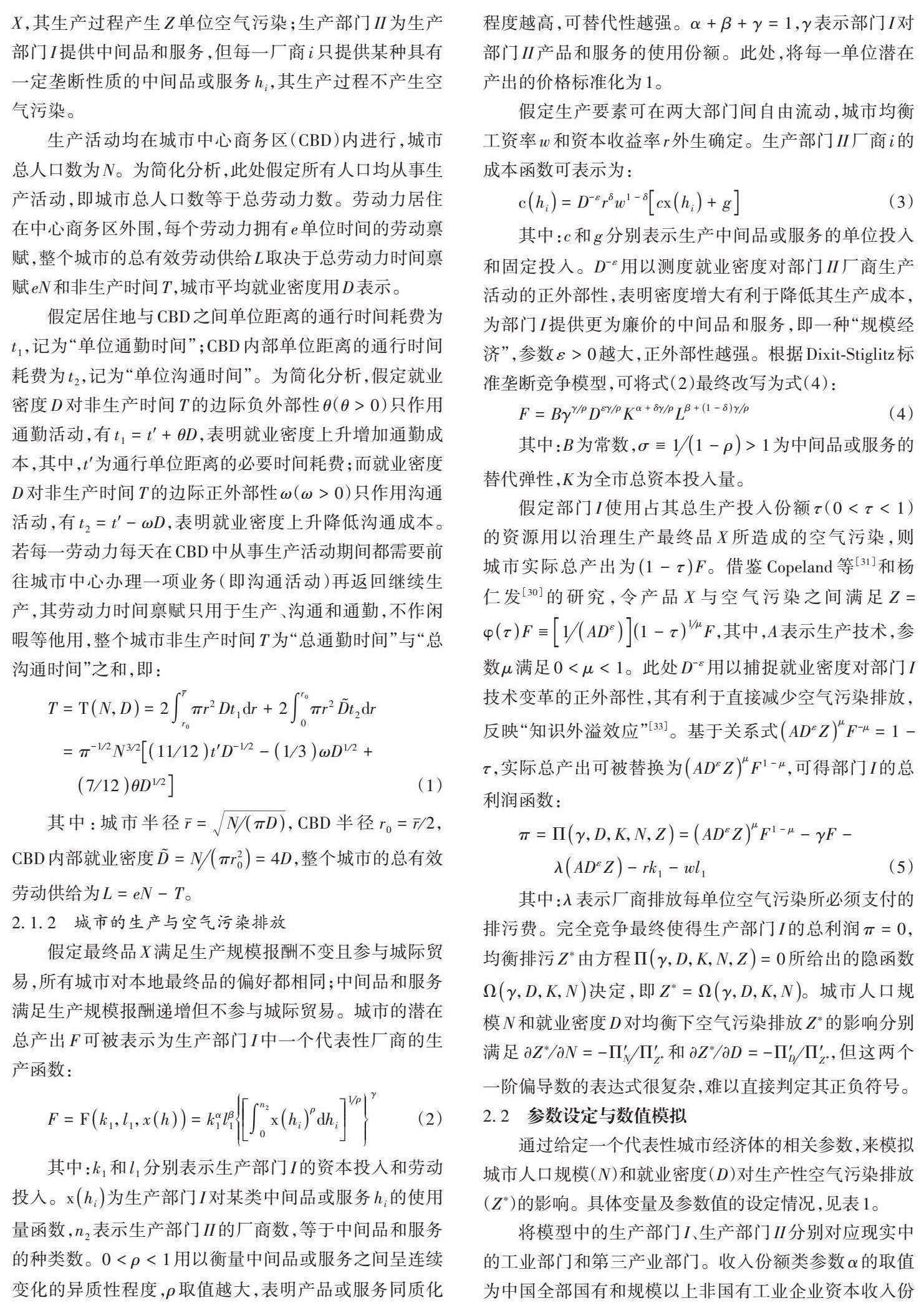

由于扰动项组内自相关、组间异方差和组间同期相关性等诊断性检验表明模型存在前两类问题,但不存在扰动项组间同期相关问题,因此,更宜采用校正后的面板估计策略。首先,使用“OLS+面板校正标准误”法进行估计,并与“OLS+聚类稳健标准误”的结果对比。为进一步提高估计效率,再假定扰动项服从AR(1)过程,分别采用能够解决扰动项组内自相关问题的可行广义最小二乘法(FGLS)、能够同时解决扰动项组内自相关和组间异方差问题的全面可行广义最小二乘法(Overall-FGLS)分别进行估计,估计结果见表3。

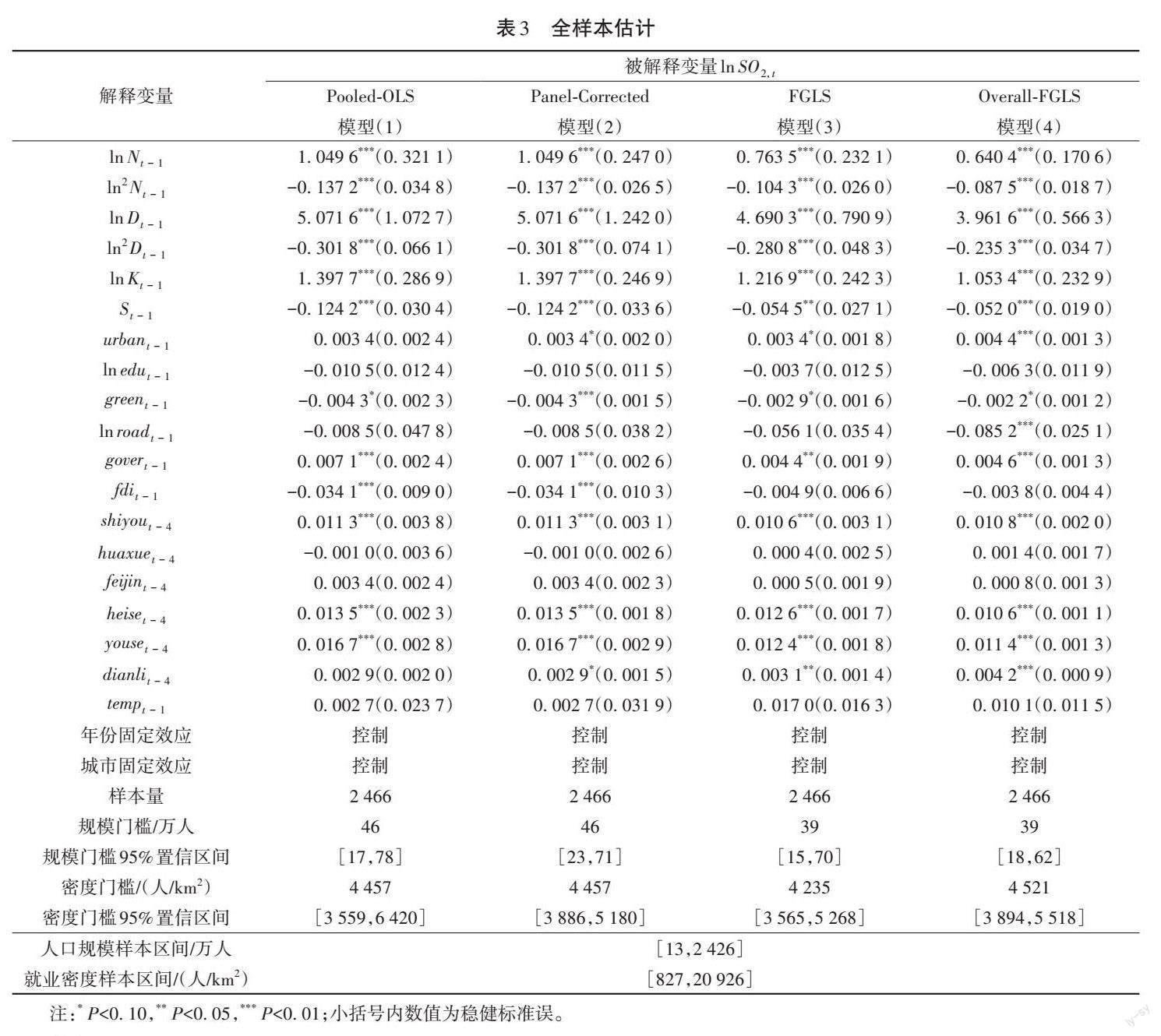

从模型的估计结果来看,核心解释变量城市人口规模、就业密度的一次项系数均显著为正,二次项系数均显著为负,与理论预期相符,表明人口规模、就业密度对生产性空气污染排放的影响均符合倒“U”型特征,假设1成立,散点图分别见图5和图6。

模型(1)和模型(2)中,各变量的回归系数相同,标准误虽有所不同但差异不大。模型(1)的混合回归使用稳健标准误,无法解决数据中存在的扰动项组间异方差问题;考虑到扰动项组间异方差的存在可能与城市间的规模差异有关,模型(2)使用“组间异方差稳健”的面板校正标准误后,表征城市人口规模的城区人口数以及与城市人口规模大小密切相关的城市资本投入额等变量的估计标准误有所减小。从估计结果来看,模型(1)和模型(2)均支持双重“倒U型”关系成立。模型(3)和模型(4)进一步利用扰动项一阶自相关的信息得到更有效的估计,结果也显示双重倒“U”型关系成立。

进一步根据Lind等[42]给出的三个标准,对两个倒“U”型关系的真实性进行检验,检验结果均支持双重倒“U”型关系成立。以全面FGLS模型(4)为例,检验结果表明:城市人口规模的门槛值为39万人,95%的置信区间为[18,62],上下界均位于人口规模的样本取值范围[13,2 426]内,“人口规模-污染排放”曲线的斜率在样本取值最小处显著为正,最大处显著为负,表明倒“U”型曲线的两端均足够陡峭,检验结果在1%显著性水平下拒绝了“城市人口规模与生产性空气污染排放之间表现为单调或U型关系”的原假设,两者呈倒“U”型关系。另一方面,城市就业密度的门槛值为4 521人/km2,95%的置信区间為[3 894,5 518],区间上下界均位于就业密度的样本取值范围[827,20 926]内;“就业密度-污染排放”曲线斜率在样本取值最小处和最大处均足够陡峭,检验结果在1%显著性水平下拒绝了“城市就业密度与生产性空气污染排放之间表现为单调或U型关系”的原假设,两者也呈倒“U”型关系。

其他解释变量中,城市资本投入额的系数显著为正,与预期相吻合,当年资本投入额增加使来年生产性空气污染排放上升。产业结构对生产性空气污染排放的作用显著为负,也符合预期,表明第三产业相较第二产业更为绿色清洁,其发展有利于减轻生产性空气污染排放。

4. 1. 2 按城市规模分组估计与门槛值再测算

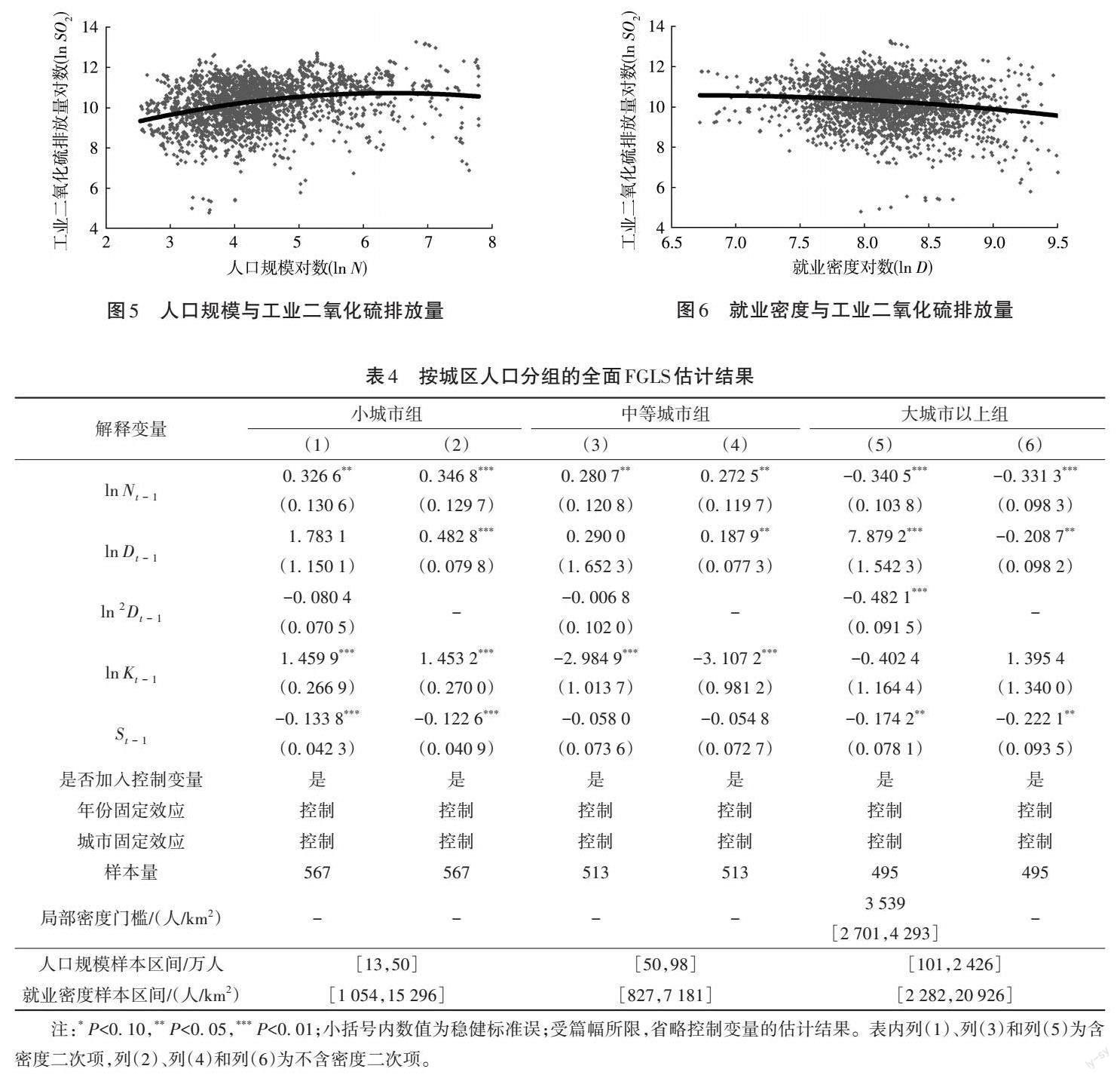

为进一步考察双重倒“U”型关系在不同规模城市组的表现,根据2014年国务院印发的《关于调整城市规模划分标准的通知》(以下简称《通知》),将所有城市按城区人口数划分为小城市组、中等城市组和大城市以上组。由于《通知》将城市按城区常住人口划分为5类7档,此处三组城市的城区人口规模分别为50万人以下、50万~100万人、100万人以上,子样本中不包括城市规模所属类别在2010—2018年间发生变动的城市。分组的估计结果见表4。从表4来看,对于小城市和中等城市而言,城市人口规模对生产性空气污染排放的影响为正,表明中小城市多处于“人口规模-污染排放”倒“U”型曲线左侧;对于大城市及以上城市,人口规模对生产性空气污染排放的影响为负,表明这些城市已处于倒“U”型曲线右侧,即城市人口规模越大,污染排放越小。总体来看,城市人口规模与生产性空气污染排放之间确实呈现显著的倒“U”型关系。同时,考虑到城市人口规模对污染排放的作用方向在中等城市组和大城市以上组之间发生转换,有理由认为:生产性空气污染排放步入下行通道所需的规模门槛,应该离中等城市组与大城市以上组的分类临界值(城区人口100万人)不远。进一步将中等城市组和大城市以上组的城市合并后重新估计,得到新的门槛值为132万人,相较以前的39万人显然更为准确。

同时,表4也揭示了城市就业密度与生产性空气污染排放的关系,对于小城市和中等城市而言,就业密度与污染排放之间并未呈现出显著倒“U”型关系,而是就业密度增大,生产性空气污染排放增加;对于大城市及以上城市,就业密度对生产性空气污染排放的影响呈现先升后降的倒“U”型特征。大城市以上组的就业密度门槛为3 539人/km2,95%置信区间为[2 701,4 293],这一区间虽位于样本区间[2 282,20 926]内,但两者的下界已比较接近。剔除就业密度的二次项后,就业密度一次项显著为负,表明大城市及以上城市的就业密度与污染排放的真实关系更接近倒“U”型曲线的右支。因此,为得到更可靠的就业密度门槛估计值,同样选择剔除小城市组后重新估计,得到新的门槛值为3 566人/km2。此外,表4中城市资本投入对生产性空气污染排放的边际影响在不同规模的城市中存在异质性,小城市和中等城市分别表现为加重污染排放和减轻污染排放,而大城市则表现为影响不明朗,这可能与不同规模城市中资本投入的结构差异有关。

4. 2 稳健性检验

4. 2. 1 替换被解释变量的估计结果

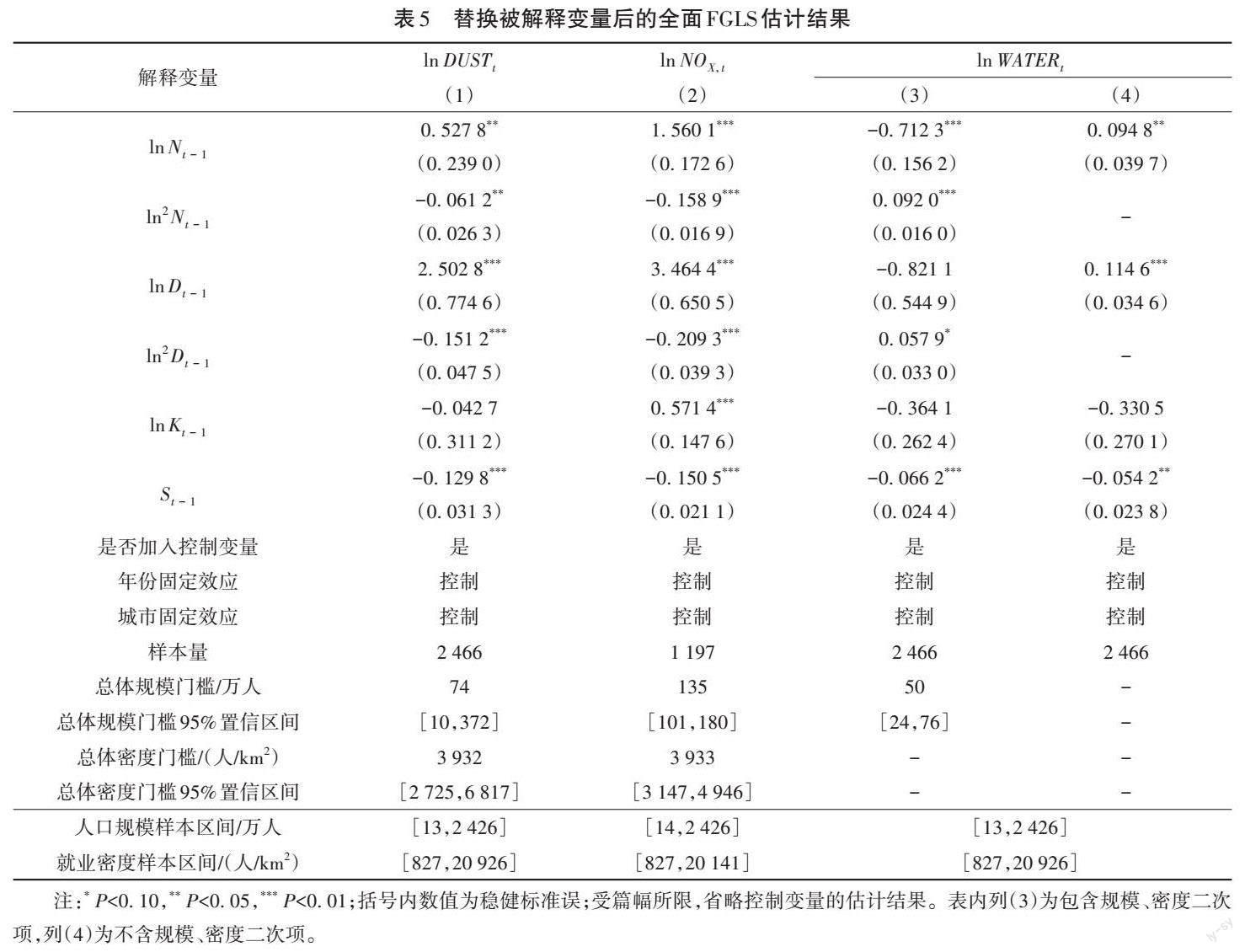

首先通过替换被解释变量来考察双重倒“U”型关系的稳健性,分别用工业烟(粉)尘、工业氮氧化物排放量的对数代表生产性空气污染排放水平,进行全样本FGLS估计,结果见表5。

当生产性空气污染排放的测度指标替换为工业烟(粉)尘、工业氮氧化物排放量时,估计结果仍然支持城市人口规模、就业密度与生产性空气污染排放之间呈倒“U”型关系。但当考虑生产性水体污染排放时,估计结果却支持正“U”型关系,即工业废水排放量随城市人口规模扩张呈现先下降后上升趋势。而就业密度对废水排放的影响更偏向于单调的线性影响[43]。在剔除人口规模、就业密度的二次项后,两者的一次项均显著为正,表明城市人口规模、就业密度增大通常会带来工业废水排放量的单调增长。

总体上,相对于生产性水体污染排放,生产性空气污染排放的变化规律更符合双重倒“U”型特征。生产性水体污染排放随城市人口规模变动表现出正“U”型关系,主要是由于生产性水体污染的排放量要远大于生产性空气污染,这使得生产性水体污染排放受城市人口规模的影响更大,生产激励效应的负面效果往往强于知识外溢效应的正面效果。在城市发展初期,产业集聚能够通过企业共享处理设施等途径实现工业废水的集中化处理,使工业废水排放量趋于下降;但随着产业进一步集聚,企业生产用水量激增甚至超过处理设施承载力,使工业废水的排放量重新上升。

4. 2. 2 替换核心解释变量的估计结果

通过替换核心解释变量的测度指标来开展稳健性检验。将城区总人口数替换为市辖区年末总人口数与年平均人口数;将建成区非农就业密度替换为市辖区非农就业密度(市辖区年末非农就业总数/市辖区面积)、剔除私营与个体从业人数的建成区非农产业单位就业密度(市辖区年末城镇单位中二三产业就业人数/建成区面积)以及市辖区非农产业单位就业密度(市辖区年末城镇单位中二三产业就业人数/市辖区面积),指标数据均来自历年《中国城市统计年鉴》和《中国城市建设统计年鉴》,估计结果见表6。

从表6来看,城市人口规模、就业密度测度指标的替换并未影响双重倒“U”型關系,假设1依然成立,估计结果具有较强的稳健性。同时,从市辖区层面来衡量城市人口规模得到的规模门槛值(约80万人)相较城区层面的门槛值(约40万人)有所提高;将市辖区作为集聚区域来衡量城市就业密度得到的密度门槛(小于1 000人/km2)相较建成区(大于1 000人/km2)显然更低,印证了以市辖区面积作为分母计算城市就业密度会在一定程度上低估城市人口集聚程度的观点。以上稳健性检验基本证实了假设1,表明城市人口规模、就业密度对生产性空气污染排放的影响均符合倒“U”型特征。

4. 3 调节效应的检验

4. 3. 1 由交互项识别调节效应

数值模拟的结果显示城市人口规模、就业密度对生产性空气污染排放的影响可能存在负向交互性,前文为了重点验证假设1,在模型中并未考虑人口规模与就业密度的交叉项。为进一步检验假设2和假设3,需引入两者的交叉项(ln,- 1 × ln,- 1)来考察规模门槛值是否受就业密度的调节效应影响,以及密度门槛是否受人口规模的调节效应影响,估计结果见表7。此处,将工业二氧化硫和工业烟(粉)尘排放量加总后取对数(lnIRP1)作为城市生产性空气污染排放的新测度指标,样本中剔除了对门槛值估计造成干扰的小城市组样本。

表7中的估计结果显示:列(1)人口规模与就业密度的交叉项系数显著为负,表明城市人口规模、就业密度对生产性空气污染排放的影响存在负向交互作用,城市人口规模扩大有助于抑制就业密度提升对污染排放产生的刺激效果,反之,就业密度提高也有助于缓解人口规模扩张对污染排放产生的负面影响。为避免共线性,列(2)中未引入就业密度的二次项,结果显示人口规模与就业密度的交叉项系数仍显著为负,同样表明规模门槛值受就业密度调节效应影响,就业密度提升有助于降低规模门槛值,使城市在更小的规模水平上可实现生产性空气污染排放量的下降,假设2成立。类似地,列(3)中未引入人口规模的二次项,结果显示人口规模与就业密度的交叉项系数也显著为负,表明人口规模对密度门槛值也存在调节效应,假设3成立。

再将工业氮氧化物也纳入污染排放量测度中,得到更为综合的城市生产性空气污染排放指标(lnIRP2)。遗憾的是,由于半数城市未公布工业氮氧化物排放数据,若只选取中等城市、大城市以上城市则样本量较少,因此,表7中后三列根据所有公布工业氮氧化物排放量的城市来估计,结果与以lnIRP1作为被解释变量时基本一致,假设2和假设3依然成立。

概括起来,城市人口规模、就业密度与城市生产性空气污染排放之间的关系可以用图7来表示。具体而言,路径①和路径②分别对应着人口规模、就业密度对生产性空气污染排放产生的直接影响,路径③反映了人口规模对就业密度与生产性空气污染排放之间关系的调节效应,路径④反映了就业密度对人口规模与生产性空气污染排放之间关系的调节效应。

4. 3. 2 从城市实际考察调节效应

从表7 可得人口规模对污染排放的影响方程∂ln1 ∂ln= 3. 4677 - 0. 2188ln- 0. 2889ln以及规模门槛∗ 的估计表达式3. 4677 - 0. 2188ln∗ - 0. 2889lnˉ = 0,其中-表示城市就业密度均值;也可从表7得到就业密度对污染排放的影响方程∂ln1 ∂ln=6. 0738 - 0. 5890ln- 0. 2515ln以及密度门槛∗ 的估计表达式6. 0738 - 0. 5890ln∗ - 0. 2515lnˉ = 0,其中-表示城市人口规模均值。

基于上述方程,结合2010—2018年中国城市人口规模与就业密度的实际变动,可计算得到各年份的规模门槛值∗(人口规模门槛)和密度门槛值∗(就业密度门槛)。图8和图9呈现了中国城市真实规模、真实密度与总体门槛值的差距。

图8中,城市平均就业密度由2010年的3 379人/km2上升到2018年的4 819人/km2,同期城市生产性空气污染排放由升转降所需达到的规模门槛值逐年降低,从167万人下降为105万人,可见城市平均就业密度提升显著降低了规模门槛,调节效应明显。但值得注意的是,中国城市人口规模的中位数始终低于均值,且增长速度也慢于均值,两者的差距在逐渐拉大,说明人口正加速向大城市集聚,城市平均人口规模的较快增长主要是由部分大城市所拉动,数量较多的中小城市人口增长相对缓慢。从均值来看,早在2013年,中国城市的人口规模均值(134万人)已达到该年的门槛要求(129万人),但从中位数来看,即使是在2018年,中国城市人口规模的中位数(76万人)仍然与相应的门槛值(105万人)存在较大差距。2018年的274个城市中,超过规模门槛值(105万人)的城市仅87个,占比为31. 75%,多为省会城市或经济发达地区的中心城市。

图9中,就业密度门槛值随城市平均人口规模增长也逐年下降,从2010 年的3 875 人/km2 下降到2018 年的3 469人/km2,城市人口规模扩张对就业密度门槛的调节效应明显。与城市人口规模类似,中国城市就业密度的中位数与均值的差距也存在一定的扩大趋势。2014年,中国城市的实际就业密度中位数水平(3 860人/km2)就已达到相应门槛(3 664人/km2),表明已有半数城市步入“就业密度-污染排放”曲线的下行通道。2018年,就业密度超过该年份就业密度门槛值(3 469 人/km2)的城市达到189个,占比为68. 98%。就大气环境而言,中国城市就业密度上的“生产环保达标性”要优于人口规模上的“生产环保达标性”。

综合考虑城市人口规模和就业密度,2018年中国共有68个城市的人口规模和就业密度均达到门槛要求,已步入双重倒“U”型曲线的“双下行”通道。从人口规模来看,这些城市都具有较大的人口规模,庞大人口带来的通勤与沟通需求导致非生产时间大大延长,对有效劳动供给造成的损失已超过人口规模扩张所带来的劳动力时间禀赋增加,致使生产性空气污染排放量下降。从就业密度来看,这些城市的就业密度已较高,充分促进了劳动力、企业之间的有效匹配及沟通交流,虽然其带来了一定的生产激励等污染排放促进效应,但同时也加速了隐性知识与技术创新的传播,使得知识外溢效应的优势充分凸显,对生产性空气污染排放产生足够的抑制效果,使之总体呈下降趋势。

5 主要结论与政策启示

该研究在Copeland 等[31]和赵曜[5]研究的基础上,构建了城市人口规模与就业密度共同影响城市生产性空气污染排放的理论模型,基于数值模拟初步发现城市人口规模、就业密度与生产性空气污染排放之间的双重倒“U”型关系以及两者在共同影响污染排放时的负向交互性;进一步利用2010—2018年中国274个地级以上城市的面板数据,对双重倒“U”型关系以及负向调节效应进行实证检验与识别,估计得到中国城市生产性空气污染排放由升转降所需达到的规模门槛与密度门槛。主要结论如下。

(1)中国城市人口规模、就业密度对生产性空气污染排放的边际影响均符合倒“U”型特征,双重倒“U”型关系是稳健且真实的。考虑工业二氧化硫与工业烟(粉)尘两种典型的生产性空气污染物,以城区人口数表征人口规模,以建成区非农就业密度表征就业密度,估计得到2018年中国城市生产性空气污染排放由升转降的规模门槛与密度门槛分别为105万人和3 469人/km2。

(2)城市人口规模、就业密度对倒“U”型关系存在调节效应,人口规模扩大有助于降低总体密度门槛,就业密度提升也有助于降低总体规模门槛。前者主要是因为人口规模扩大为发挥知识外溢效应创造了有利条件,使生产性空气污染排放更快下降;后者主要是因為就业密度提升产生拥挤效应,增加了额外的非生产时间,挤占有效劳动供给,使生产活动扩张提前受限,污染排放得以减轻。

(3)2018年中国共有68个城市的人口规模与就业密度均达到相应的门槛要求,步入生产性空气污染排放减轻的“双下行通道”。这些城市庞大的人口数量所产生的通勤与沟通需求对有效劳动供给造成的损失超过了人口规模扩大所增加的劳动力时间禀赋,致使生产扩张受限,污染排放下降;同时,高就业密度有利于强化知识外溢效应,推动清洁生产,减轻生产性空气污染排放。

基于以上發现,对于中国大力推进以人为本的新型城镇化和高质量发展具有政策启示意义。①未来新型城镇化发展的一个可能方向是进一步放松大城市入户限制条件,允许人口不断向大城市集聚。根据倒“U”型的“人口规模-污染排放”曲线及进入污染排放下降的规模门槛估计值约为105万人可知,II型大城市在跨越门槛方面存在更为明显的优势,可着力推动这部分大城市的人口规模增长,有利于从总量层面显著降低中国城市的生产性空气污染排放。②实施与城市规模相协调的就业政策与产业政策。城市人口规模扩大具有明显的规模效应,在推动城市人口规模稳步扩大的过程中,应通过人才引进、公共服务均等化等措施提高产业与人口的协同性;同时加大科技创新投入,大力推动技术进步,加快产业转型升级,逐步降低高能耗、高排放行业占比,为知识外溢效应的充分发挥保驾护航,以迅速降低密度门槛,帮助更多城市早日步入“就业密度-污染排放”曲线的下行通道。③坚持紧凑型城市发展模式,注意规避城市蔓延问题。由于“就业密度-污染排放”曲线呈倒“U”型,城市内部的空间集聚也有利于减轻生产性空气污染排放,知识外溢是人口集聚对大气环境产生积极作用的核心机制,集聚效应的发挥需要一定的就业密度,如果劳动力的空间分布过于分散,集聚经济就难以有效发挥,不利于空气质量改善,故应大力推进建设紧凑化城市,遵循“绿色、节能、可持续”发展理念,以减轻生产性空气污染排放。

参考文献

[1] LU J,LI B,LI H,et al. Expansion of city scale,traffic modes,trafficcongestion and air pollution[J]. Cities,2021,108:102974.

[2] 王桂新,武俊奎. 城市规模与空间结构对碳排放的影响[J]. 城市发展研究,2012,19(3):89-95,112.

[3] 周芳丽. 城市规模与环境污染:规模效应还是拥挤效应:基于地级城市面板数据的实证分析[J]. 大连理工大学学报(社会科学版),2020,41(2):34-41.

[4] LI L,LEI Y L,WU S M,et al. Impacts of city size change and industrialstructure change on CO2 emissions in Chinese Cities[J]. Journalof cleaner production,2018,195:831-838.

[5] 赵曜. 集聚密度、集聚规模与城市生产率:对中国地级及以上城市最优集聚密度的实证研究[J]. 中南财经政法大学学报,2015(5):12-20,158.

[6] LARKIN A,VAN DONKELAAR A,GEDDES J A,et al. Relationshipsbetween changes in urban characteristics and air quality inEast Asia from 2000 to 2010[J]. Environmental science & technology,2016,50(17):9142-9149.

[7] GROSSMAN G M,KRUEGER A B. Economic growth and the environment[J]. The quarterly journal of economics,1995,110(2):353-377.

[8] OLIVEIRA E A,ANDRADE J S,MAKSE H A. Large cities are lessgreen[J]. Scientific reports,2014,4:4235.

[9] BIGAZZI A Y,FIGLIOZZI M A,CLIFTON K J. Traffic congestionand air pollution exposure for motorists: comparing exposure durationand intensity[J]. International journal of sustainable transportation,2015,9(7): 443-456.

[10] LEE J H,LIM S. The selection of compact city policy instrumentsand their effects on energy consumption and greenhouse gas emissionsin the transportation sector:the case of South Korea[J]. Sustainablecities and society,2018,37:116-124.

[11] ZHENG S Q,KAHN M E. Understanding China’ s urban pollutiondynamics[J]. Journal of economic literature,2013,51(3):731-772.

[12] 许抄军. 基于环境质量的中国城市规模探讨[J]. 地理研究,2009,28(3):792-802.

[13] FRICK S A,RODRÍGUEZ‑POSE A. Big or small cities: on citysize and economic growth[J]. Growth and change,2018,49(1):4-32.

[14] HAN L J,ZHOU W Q,PICKETT S T A,et al. An optimum city size: the scaling relationship for urban population and fine particulate(PM2. 5) concentration[J]. Environmental pollution,2016,208:96-101.

[15] 文雯,王奇. 城市人口规模与环境污染之间的关系:基于中国285个城市面板数据的分析[J]. 城市问题,2017(9):32-38.

[16] YUAN M,HUANG Y P,SHEN H F,et al. Effects of urban form onhaze pollution in China:spatial regression analysis based on PM2. 5remote sensing data[J]. Applied geography,2018,98:215-223.

[17] CICCONE A,HALL R E. Productivity and the density of economicactivity[J]. American economic review, 1996, 86(1):54-70.

[18] FRANK L D,ENGELKE P. Multiple impacts of the built environmenton public health:walkable places and the exposure to air pollution[J]. International regional science review,2005,28(2):193-216.

[19] 王兴杰,谢高地,岳书平. 经济增长和人口集聚对城市环境空气质量的影响及区域分异:以第一阶段实施新空气质量标准的74个城市为例[J]. 经济地理,2015,35(2):71-76,91.

[20] KAYA A,KOC M. Over‑agglomeration and its effects on sustainabledevelopment:a case study on Istanbul[J]. Sustainability,2018,11(1):135.

[21] GLAESER E L,KAHN M E. The greenness of cities:carbon dioxideemissions and urban development[J]. Journal of urban economics,2010,67(3):404-418.

[22] 陸铭,冯皓. 集聚与减排:城市规模差距影响工业污染强度的经验研究[J]. 世界经济,2014,37(7):86-114.

[23] 陆凤芝,王群勇. 生产性服务业集聚与雾霾污染治理[J]. 软科学,2021,35(4):1-7,27.

[24] DURANTON G,PUGA D. Micro‑foundations of urban agglomerationeconomies[M]//Handbook of Regional and Urban Economics.Amsterdam:Elsevier,2004:2063-2117.

[25] 常晨,陆铭. 新城之殇:密度、距离与债务[J]. 经济学(季刊),2017,16(4):1621-1642.

[26] WANG S J,ZHOU C S,WANG Z B,et al. The characteristics anddrivers of fine particulate matter (PM2. 5) distribution in China[J].Journal of cleaner production,2017,142:1800-1809.

[27] SHEN H Z,TAO S,CHEN Y L,et al. Urbanization‑induced populationmigration has reduced ambient PM2. 5 concentrations in China[J]. Science advances,2017,3(7):e1700300.

[28] 张可. 经济集聚的减排效应:基于空间经济学视角的解释[J].产业经济研究,2018(3):64-76.

[29] 邵帅,张可,豆建民. 经济集聚的节能减排效应:理论与中国经验[J]. 管理世界,2019,35(1):36-60,226.

[30] 杨仁发. 产业集聚能否改善中国环境污染[J]. 中国人口·资源与环境,2015,25(2):23-29.

[31] COPELAND B R,TAYLOR M S. North‑south trade and the environment[J]. The quarterly journal of economics,1994,109(3):755-787.

[32] ABDEL‑RAHMAN H M,ANAS A. Theories of systems of cities[M]//Handbook of Regional and Urban Economics. Amsterdam:Elsevier,2004:2293-2339.

[33] DURANTON G,PUGA D. Nursery cities:urban diversity,processinnovation,and the life cycle of products[J]. American economicreview,2001,91(5):1454-1477.

[34] 单豪杰. 中国资本存量K的再估算:1952—2006年[J]. 数量经济技术经济研究,2008,25(10):17-31.

[35] 白重恩,钱震杰,武康平. 中国工业部门要素分配份额决定因素研究[J]. 经济研究,2008,43(8):16-28.

[36] 白重恩,钱震杰. 国民收入的要素分配:统计数据背后的故事[J]. 经济研究,2009,44(3):27-41.

[37] 周文,赵方,杨飞,等. 土地流转、户籍制度改革与中国城市化:理论与模拟[J]. 经济研究,2017,52(6):183-197.

[38] 曹广忠,刘嘉杰,刘涛. 空气质量对中国人口迁移的影响[J].地理研究,2021,40(1):199-212.

[39] 陶长琪,彭永樟. 人口集聚、绿化水平与环境污染:基于城市数据的空间异质性分析[J]. 江西财经大学学报,2017(6):21-31.

[40] 苏红键,魏后凯. 密度效应、最优城市人口密度与集约型城镇化[J]. 中国工业经济,2013(10):5-17.

[41] BRANDT L,VAN BIESEBROECK J,ZHANG Y F. Creative accountingor creative destruction: firm‑level productivity growth inChinese manufacturing[J]. Journal of development economics,2012,97(2):339-351.

[42] LIND J T,MEHLUM H. With or without U: the appropriate testfor a U‑shaped relationship[J]. Oxford bulletin of economics andstatistics,2010,72(1):109-118.

[43] 郑怡林,陆铭. 大城市更不环保吗:基于规模效应与同群效应的分析[J]. 复旦学报(社会科学版),2018,60(1):133-144.