山西当代陶印风格刍议

摘 要:陶印艺术是中华优秀传统文化代表之一,也是我国传统篆刻艺术的主要分支。当代陶印大量出现在制印石材枯竭的环境下,是篆刻艺术承上启下的必然结果。对陶印的发展及特点进行概述,结合山西陶印名家与十二好印坊,对山西当代陶印风格、制作展开进一步探究。

关键词:山西;陶印;风格

一、陶印发展概述

(一)陶印的发展

印章是将书法和雕刻融为一体的极具艺术气息的形式之一,是与中国书法、绘画密不可分的艺术样式。陶印是一种以陶土为主要材料的篆刻艺术。

陶印在《中国篆刻大辞典 》的解释为陶制印章。系以泥刻就印章后火范而成。

明甘旸在《印章集说》中说:“上古无瓷印,唐宋始用为私印,硬不易刻,其质类玉稍粗。其制有龟钮、瓦钮、鼻钮,旧者佳,新者次之,亦堪赏鉴。”

明《印学正源》中有“论磁为印”一栏:“古者有博雅之士,以磁为印,极有风神,更多古朴庄重之妙。传世珍重,白色为上,黄色次之,绿色又次之。”明人所说的“以磁为印”即瓷印。

明屠隆在《考槃余事》中说:“(印)有哥窑、官窑、青冬窑者,其制作之巧,纽式之妙,不可尽述。”在这里,屠隆所说的也是瓷印。瓷印在古代文献中并没有出现过,因此,其概念可以从陶印定义的基础上推断,也就是瓷质印章。

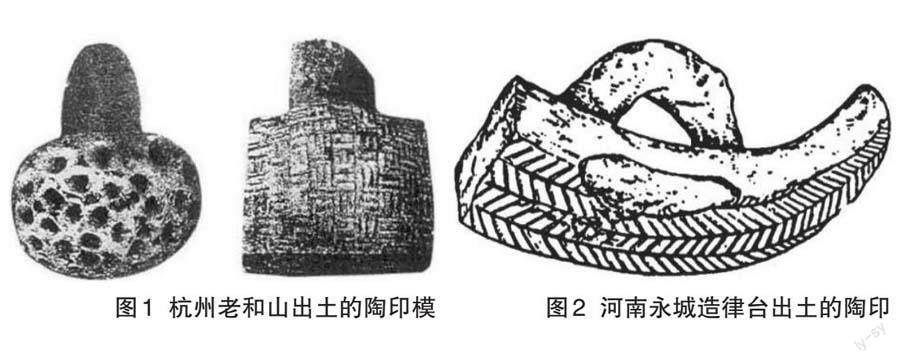

陶印作为最早的玺印形态,在新石器时代便开始萌芽。另外,先秦、秦汉时期使用的陶质器物上留下的花纹、早期文字以及后来的封泥、瓦当等,均可以视为后来陶质印章的先驱。陶印是一种用陶土制作而成的具有特殊装饰效果的器物。明陈继儒在《妮古录》中说道:“吴门丹泉周子能烧陶印,以垩土刻印文可辟邪、龟、象、连环瓦纽,皆由火范而成,色如白定而文亦古。”可见,当时便有了印面、印台之分,也有了按章时用的纽,可以算作最早的印章,典型的有杭州老和山新石器时代末期遗址出土的两件陶印模(图1)、河南永城造律台出土的陶印文化遗物(图2)。

到了汉朝时期,陶印成为殉葬品,这对印纽的形成和发展产生了重要影响。汉代印纽造型古朴雄浑,形式多样,促使汉代陶印的实用性和艺术性相结合,如西安文物保护所近年在世纪星城汉墓出土的陶印——“黄神之印”(图3)。

隋唐时期,陶质印玺全面形成,其应用也越来越广泛。中华人民共和国成立以后,随着考古工作的深入,人们在全国范围内发现了一些唐代陶印。在甘肃临潭县牛头城古代城堡废墟发现的唐代“蒲州之印”(图4),以及现藏于西安博物馆的“乾封县之印”(图5)等都是唐代的陶质官印。

宋代金石学兴起,极大地发展了一些精英文人的审美观,使得治印成了某些文人的一种追求,但这一时期的陶制印章并没有形成气候。

到了元末明初,由于材料的限制,印章开始逐渐淡出人们的视野。

清代出现了瓷印、陶印和紫砂印。其中,陶印以独特的风格受到人们的青睐。在当时的印坛上,石质印占主导地位。

改革开放以后,随着书协的成立,篆刻逐步从书画中独立出来,成为真正意义上的艺术门类,在这种积极的艺术气氛下,篆刻爱好者越来越多。一些篆刻创作者开始对陶印进行开拓和创新,力求找到与前人不同的创作模式。

现代的陶印种类繁多,创作随意,有传统的、抽象的、注重表现的、注重装饰的等等。

(二)山西陶印的发展

受经济、文化、环境等多重因素的影响,山西篆刻从宋到明清再到20世纪二三十年代一直人才匮乏。直到20世纪90年代,山西省书法家协会才开始重视篆刻创作和学术研究队伍建设,以创作出具有山西特色的优秀篆刻作品,挖掘创作资源,拓宽艺术视野,推动当代篆刻创作的多元发展。这一阶段最具代表性的陶印艺术家就是阴凤华。她的篆刻作品曾多次入选国内篆刻作品展,而且在山西创立了十二好印坊,积极培养和支持年轻一代的陶印篆刻爱好者,让陶印篆刻艺术这门优秀传统文化得以在三晋大地传承发展,实现薪火相传。

2018年10月,晋阳印社举办了重阳雅集社员书印展暨东山艺圃建成陶印制作展示活动,其中陶印制作展示环节将篆刻文化与陶艺制作技艺有机结合,使陶印艺术受到了更多学者的关注与重视。2021年12月,由晋阳印社、仁安美术馆共同主办,同时由怀冰艺术社协办的“晋土陶事”十二好印坊陶瓷印双年展在山西仁安美术馆开展。在阴凤华的大力支持下,印坊成员们俯身艺术,勤勤恳恳,创作出一百多方陶印作品。

阴凤华说:“我国古代的古砖、瓦陶始于战国秦汉时期,砖片、陶器、封泥上面契刻的文字质朴天真而错落有致。在烧制过程中,线条由湿到干发生了许多不可调控的变化。烧制后的线条古拙、灵动,会出现饱经沧桑的历史感,得文字之福的‘朴拙意态,也正是这种不可控的变化,正是让艺术家着迷的地方。”正是由于陶印艺术的独特魅力和各种篆刻协会、组织以及一大批书法专业师生、社会人士的多方努力,山西陶印得到了相对健康、稳定的发展。

二、山西当代陶印风格

(一)山西陶印代表名家及其风格

山西陶印艺术经过长期的发展与流变,如今已经相对成熟,形成了独特的区域风格,同时其创作队伍逐步壮大,名家辈出。其中,最具代表性的是名家是阴凤华和杨建虎。

阴凤华是中国书法家协会第六届篆刻委员会委员、第七届女书法家委员会委员,是我国著名的女篆刻家之一,她为现当代篆刻艺术和山西陶印艺术的发展做出了较大的贡献。其朱文印整体表现为大气、线条劲挺、风格古朴,但又不失美感。她的作品追求汉代印的古典美和现代的形式美,以质朴的造型语言,表现出一种空灵的意境美。阴凤华的这枚“沉鱼落雁”(图6),印风雄浑,有秦印的恣肆、浪漫,开启了写意印风。同时,其还有汉印的莊重、典雅之趣,体现了工整印风的雕琢之味,给人一种稳重的感觉,线条放松,不张扬。线条是造型的灵魂和生命,是艺术表现的重要手段和工具。线条在绘画中有着极其重要的作用,它能使画面形成强烈对比与节奏感,给人以美感。

杨建虎也是山西陶印名家代表之一,他的作品多以古文入印,给人一种书与印相结合的感觉,这也透露出他的审美理想之所在——怀古。他相信,一件好的篆刻作品必然会非常重视变化,即“刻法”,只有这样,才能达到最佳的效果。刻是非常重要的一步,篆刻艺术并不是普通的花式炫技,更不是狂野表达。

他的作品不是仅停留在表面,细看会有另一番风味,给人一种自然古朴的感觉。他的章在传统文字的基础上可使人产生无限遐想,因为他在创作中加入了自己的想法,将古文字变得更加生动形象,寄托了个人感情在章里。正所谓“物色之动,心亦摇焉”,如此一来,旁人就能从他的作品中获得意想不到的驚喜。

杨建虎的“玉川”(图7)陶印中,两字左右排列,走刀大胆而爽利,以冲刀为主,其用刀方式也使其印有了形状上的变化。“川”字中,三个竖画尖锐出锋,干脆而有气势,刻刀由竖画底端入石,紧贴右方行笔向前冲,行笔过程中逐渐增大力度。竖画的内侧由于抵石而刻,表面光滑。另一侧,受冲刀过程中力量的冲击,表面崎岖不平,有自然残破之势。在单个笔画中,形成了两种不同的美感——线条两侧的光滑之美与残破之美。由于是陶印,所以其对比更加强烈。

“杨”(图8)这方印虽只有一个字,但是其疏密关系安排得极为巧妙,既展现了单字的为所欲为,整体又非常和谐,像极了在书写行书的感觉。“杨”字右半截的形式让刚劲的线条有了飘逸的味道,笔触的粗犷也让文字充满了魅惑,既庄重又幽默,让它的内部充满勃勃生机。

除了以上所列的作品之外,两位老师还有很多颇具地方特色的陶印作品。除了两位老师之外,山西陶印队伍中还有一批新生力量正在茁壮成长,相信在不久的将来,山西印坛一定会涌现出更多优秀的艺术家和作品。

(二)十二好印坊陶印风格

十二好印坊是一个以篆刻艺术研究为主要目的的组织,由阴凤华牵头创立,它不是一个社会性的艺术机构,而是一个动态的文人雅集。其每期活动挑选一个优雅的场所,而后一帮志同道合的艺术家在一起品鉴与创作。在这种浓厚的艺术氛围中,也诞生了一批颇有特色的陶印作品。

“腹有诗书气自华”(图9)和“好书悟后三更月”(图10)两方印就具有一些秦印的特点。从形式上说,它们都是白文印,都有边栏。两方印的字体均倾向横平竖直,笔画虽有方折之意,但是均方中有圆。从端正的角度来看,“腹有诗书气自华”这方印真正端庄的笔画并不多,大部分都是歪倒倾斜的,但正是因为这样的原因,这方印反倒呈现出天真烂漫、奇趣横生的美感。它不完美,但无拘无束,充满了想象力和创造力,它的趣味,正是当代书画艺术家梅墨生所说的“纵横歪倒贵天真”。

这里所谓的“纵横歪倒贵天真”,实际上是指篆刻追求的金石气和古拙的美感,一方面直追秦汉,另一方面返璞归真,将传统与现代相融合。它的结体欹侧而不平正,它的风格追求的是奇、古、劲健,所彰显的是一种狡猾之外的野趣。印中,“腹”字呈现了十足的圆势,也就是动态,于是“诗”字和“气”字处形成了动感十足的飘逸感觉,在刚健之余又增加了妩媚之趣。

十二好印坊产出的陶印中学习宋元风格的有薛晋华的“风雨不动安如山”(图11)。与战国、秦汉印相比,这一时期的印章无论是形制、内容还是技法,都变得丰富多样,其中也有表现文人情感、象征符号等的印章。

“风雨不动安如山”这方印章线条圆润,边栏纤细,线条主要由弯弧组成,形成游丝状,经过方圆、叠加等组合,具有很强的动势。在结构上,它的形状有宽,有平,有伸缩,以适合印的形态。“风雨”两个大字沉稳大气,“不动”两个大字分列两侧,遥相呼应。

十二好印坊的陶印都是在学习中创新,在学习秦汉宋元等朝代的印章特点的同时融入了现代书法的一些特点,既做到了复古,又做到了创新,也在发展陶印的同时注重篆刻艺术,做到了现代工艺艺术品与篆刻艺术的融合。

总而言之,陶印艺术是在中华上下五千多年的文化沃土中孕育出来的,作为篆刻艺术中的一个重要分支,其艺术价值及研究价值是非常高的。

参考文献:

[1]黄惇.中国印论类编[M].北京:荣宝斋出版社,2019.

[2]屠隆.考槃余事[M].北京:金城出版社,2011.

[3]姚伟荣.陶瓷印历史印迹精要汇存研究[J].中国书法,2010(8):106-109.

[4]韩天衡.历代印学论文选[M].2版.杭州:西泠印社出版社,2005.

[5]陈振濂.篆刻艺术学通论[M].上海:上海书画出版社,2017.

[6]姚伟荣.浅论陶瓷印研究与创作[D].杭州:中国美术学院,2010.

[7]沙孟海.印学史[M].杭州:西泠印社出版社,1999.

[8]黄惇.中国古代印论史[M].上海:上海书画出版社,2019.

[9]方莉.陶瓷印章艺术研究[D].景德镇:景德镇陶瓷学院,2008.

[10]刘涛.陶瓷印的流变与现状[D].北京:中国艺术研究院,2021.

[11]阴凤华.石上咏叹调[J].中华书画家,2015(3):96-99.

[12]楚默.邓石如及邓派印欣赏[J].书画艺术,2010(6):62-63.

[13]陈亦刚.三晋古风 犹有存焉:杨建虎的书与印[J].东方艺术,2018(15):31-39.

作者简介:

吴瑀萱,哈尔滨师范大学硕士研究生。研究方向:书法篆刻艺术研究。