儿童哲学在整本书阅读中的实践研究

——以《小王子》为例

刘 丹 刘依婷

(1. 华东师范大学教育学系 上海 200062;2. 上海市七宝镇明强小学 上海 201101)

一、 问题的提出

在“立足全体学生核心素养全面发展”的新课改理念下,《义务教育语文课程标准》(2022年版)围绕四个语文核心素养提出了六个学习任务群:“语言文字积累与梳理”“实用性阅读与交流”“ 文学阅读与创意表达”“思辨性阅读与表达”“整本书阅读”与“跨学科学习”。其中,“整本书阅读”对一线教师来说好似一个“熟悉的陌生人”。“熟悉”是因为自语文学科独立以来,我国历次课程标准(教学大纲)均曾强调过整本书阅读的重要性;“陌生”则是因为整本书阅读在语文教学中一直处于边缘地位,单篇阅读教学依然是语文课堂的主要组织形态。尽管近些年来越来越多的学校积极开展整本书阅读活动,但正如有些学者指出的那样,整本书阅读在课程化的探索中存在一些认识上或实践上的偏向[1]:一是性质定位偏于狭窄;二是教学内容偏于随意;三是教学方式过度结构化;四是测量评价偏于僵化。阅读对象从一篇课文变成一本书往往让教师不知从何下手,像传统阅读教学那样逐字逐句解剖式讲解显然读不完“整本书”,而且其阅读指导必然滞后于学生的阅读;但若为了追求整本书的完整性,就会造成“为读而读”的情况,要么没有讨论,要么就是浅表式的“书本评论”。

如果教师只是纠结于如何在有限的时间内深刻地讲完整本书的内容,那显然是忽视了新课标对教师教学观和知识观变革的要求与期待。教师的知识价值观决定了其教学方法变革的价值取向和路径,教师的知识传递观决定了其具体教学方法的改变和调整,教师的知识获得观决定了其对学生学习观的引导方式。[2]当我们对阅读教学的价值理解从“探究文本意义”变为 “促进人的整体全面发展”时,当我们用平等对话代替教师权威时,当我们坚信知识的获得实则是个体对知识的主动生成过程时,我们才能带领学生深度阅读整本书,而唯有深度阅读整本书才能实现语文学科的核心素养。

深度阅读教学的上位概念是深度学习,深度学习(Deep Learning)概念在20 世纪70 年代被引入教育领域的原因正是核心素养导向的课程改革需要。尽管国内外学者对深度学习的内涵和发生机制持有不同看法,但从其达成的共识来看,深度学习包括本源端上的深层动机、过程端上的切身体验与高阶思维、结果端上的深度理解与实践创新五个基本维度。[3]可见,留给学生沉浸阅读和独立思考的时间固然是深度阅读的前提,但这并不意味着教师的角色不重要,恰恰相反,教师在深度阅读整本书的指导过程中起着使阅读通往深处的决定性作用。那么,教师在整本书阅读指导过程中该如何激发学生的深层阅读动机、提升学生的高阶思维、促进学生的深度理解呢?笔者以为儿童哲学不失为一个有效手段。

二、 指向整本书深度阅读的儿童哲学

20 世纪60 年代,儿童哲学由美国哲学家马修·李普曼(Matthew Lipman)提出,旨在提升儿童的逻辑思维能力。儿童哲学通过概念分析和推理论证帮助学生厘清概念的意义,促进观念的提升,将学生的困惑转化为对生活的洞见,这便是儿童哲学教育的基本模式。[4]近年来,儿童哲学成为我国核心素养教育改革的关注热点,不仅是因为其理念和精神体现人的全面发展,更是因为其能有效激发学生的深度学习动机,通过深度对话促成深度思考与理解,从而实现深度育人目标。

(一) 深度动机

整本书阅读的挑战之一就是如何让学生面对长篇幅文本还能保持“我还想”(I wonder)的欲望。传统教学中的针对性提问、打卡式阅读等做法只会让学生看上去读书很积极,却难以让学生产生深层的阅读动机,反而造成读后无感、读后即忘等无效阅读的状况。在李普曼看来,让儿童拥有参与哲学探索的意愿是思维教学的必要条件,但这种意愿的激发并不是单纯从学习内容着手,而是应该鼓励儿童对探究过程本身感兴趣,无论探究对象是美学还是科学,是道德还是逻辑。深度阅读关注思维而非文本,这里的思维包括深度、广度和关联度三个方面。教师只有十分关注这一点才能超越对文本的研究,激发学生的深度动机。

学习动机理论表明,相比于外在的学习诱因,学习者的内在动力,即好奇心、求知欲与探究欲才是学习发生的深层动机。好奇心作为儿童与生俱来的宝贵品质,使他们与哲学产生了联系,因为哲学也始于好奇。如果教育的目的在于使学生获得对事物的完整认识,最好的办法就是呵护好他们原有的好奇心。[5]儿童哲学十分关注并鼓励学生提出各种疑问,但从不直接回答学生问题的做法更是激发了学生自己的探究欲。

保护学生的好奇心和求知欲,首先,需要教师意识到这是深度阅读发生之源,要对学生的各种问题持有开放鼓励的态度,哪怕是一些令人感到难堪的问题;其次,需要教师对整本书的内容进行主题重构,并花大力气精心设计问题链,引发学生积极思考;最后,需要教师具备基本的文学作品鉴赏能力,能为学生挑选出符合其心智发展阶段规律的好书。

(二) 深度思考

无问题不思考。教育的目的之一在于使学生摒弃那种对什么事都不予置疑、不加批判的思想习惯,以使其独立思考的能力、确定人生方向的能力以及为达此目的而自我规划的能力得到发展。[6]在传统的阅读教学中,问题主要是由教师来提出,这就导致学生忙着回答教师的问题而提不出自己的问题。另外,教师在阅读教学中如果不断地以自己的观点介入讨论,即使不属于硬性灌输,其态度也会极大地影响那些对自己的经验缺乏把握的儿童。[7]因此,深度思考的课堂需要教师适时隐身,但并不意味着教师角色不重要,而是对教师提出了更高的要求。

整本书阅读教学中的深度思考,一方面是指思考内容要从文本世界来到真实的生活世界,结合自己的经历谈谈获得的启示;另一方面是指对自己思考方式的反思,也就是元认知,在一些问题上与他人有不同见解并不特别要紧,重要的是要理解自己为何会这般思考。无论是哪个方面,都离不开教师的指导。教师的教学任务包括发现并跟踪学生的想法,启发他们将想法清楚具体地表述出来,帮助他们掌握反思其想法的工具。[8]

此外,要知道深度思考的标志不是回答而是提问。“兴趣的发展是在学习主体不断解决认知冲突、 跨越问题障碍的过程中逐步深化和完善的”[9],儿童哲学通过“一定是这样吗?”的苏格拉底式追问让学生不断产生认知冲突和困惑,使其逐步走向深度思考。经深度思考提出的问题必然是真问题,而真问题往往具有即时性与生成性的特点,这就对教师随机应变的能力提出了相当高的要求。如果教师不能很好地应对这些真问题,就会错过让学生深度思考的机会。

最后,深度思考除了需要方法的引导,还需要充足的思考时间与空间。学生没有答案不代表他没有思考,深度思考的时间有时会延长至课堂之外。思考的空间则是指不要给学生造成一种猜教师心中答案的倾向,而是允许学生有自己的自由联想。

(三) 深度理解

深度学习是一种以理解为基础的学习。[10]认知心理学则认为理解是一种心智模式(Mental Models)或图式(Schemata),有学者将发展这种理解的学习活动称为“意义生成活动”,即学习者用已有知识在新的信息中创生意义,在事实与观点间建立起关联时,理解得到了发展。[11]可见,深度理解既需要学习者的主体参与,在个体经验的基础上创生自己的理解,而非人云亦云;但同时又需要用学科公认的标准验证所提出的主张或建构的知识[12],否则就会形成个人偏见。这正是儿童哲学对教师提出的高难度要求,在深度理解的课堂上教师扮演的是一个类似裁判员的角色,虽不直接参与比赛,但要知晓何时出示“黄牌警告”。唯有告知学生深度理解的基准和自由表达的规则,学生才能分辨信口开河与真知灼见。

唯有当教师相信儿童具备深度理解的能力时,他才会注意到儿童表现出的惊人洞察力,甚至会受到儿童那些惊艳的新奇看法的启发。当教师认为自己无所不知、是正确答案的化身时,他就很难做到真正尊重儿童的意见,不经意间就会流露出对儿童观点的评判或轻视。即使儿童的某一看法失之偏颇或没有充分依据,教师在行动时也必须考虑到自身对儿童的成长所负有的责任,基于信任的对话并帮助儿童完善自己的观点是明智的做法。[13]

深度理解既包括理性层面也包括感性层面,绝不仅是发展某单方面的思维。李普曼明确提出了儿童应该具备和培养的三大关键思维(批判性思维、创新性思维、关爱性思维),尝试性地提出了运用群体探究,将学生学习过程中的情感体验(emotive experience)、心理行为(mental acts)、思考技巧(thinking skills)和非正式谬误(informal fallacies)整合到一起的方法,以协调一致的方法来改进推理和判断。[14]因此,儿童哲学在指导整本书阅读时往往指向学习者与故事情境或真实生活情境的互动,培养读者在文本特定背景下产生对他人(主人公及作者)的一种理解,这是一种需要跳出自我中心的共情能力。

(四) 深度对话

深度对话与深度理解是相互促进的关系。只有通过深度对话才能实现深度理解,只有在深度理解的基础上才能有深度对话。儿童如果只顾说话而忽视对问题的探讨,没有努力去理解讨论的进展和做出尽可能有意义的、相关的发言,那就不算是真正参与讨论。深度对话是个体将自己的深度理解进行坦诚交流从而形成更加深刻理解的活动。在传统的阅读教学中,我们发现师生之间的对话平淡空泛、草率客套,学生似乎都在猜教师心中的那个答案,不敢或不能公开自己的真实想法。这一方面是因为教师的权威地位使得师生关系紧张,教师的“满堂灌”或“满堂问”迫使学生成了课堂上的观众;另一方面则是因为缺少课堂民主对话的方法与规则,有效的课堂对话不仅仅是大胆说,更需要用心听和智慧辩。在深度对话中,漫不经心的推理会收到批评指责,不能蒙混过关。[15]

深度对话是需要勇气的。唯有在足够开放和包容的对话氛围中,学生才敢敞开心扉,对话才有可能通往深处。儿童哲学的共同探究体是一种基于平等关系、以对话为中心的教学方式,所有参与讨论的人都可以提出自己的观点供大家评论,教师不做任何价值判断,更不会诱惑式地提问引导。要实现这种意义上的深度对话,首先,需要教师“蹲下来”给学生深度表达的勇气;其次,需要创设课堂规则、营造信任的对话氛围;最后,要从日常概念的讨论引向科学概念的辨析。

(五) 深度育人

立德树人是教育的根本目标,任何学科教学都不能脱离这个目标。深度育人既要为儿童的当下负责,也要为儿童的未来负责,不能牺牲未来而只顾眼前。我国长期以来对“智育”的过度重视造成了学生其他方面的发展被忽视,然而无论是心理健康还是品德养成,无论是学业成就还是职业生涯规划,都不可能通过灌输式的知识讲授实现其发展。因此,学生指导作为深度育人的重要手段,在经过世界各国百余年的探索后,现已成为与教学、管理并重的现代学校三大职能之一。[16]指导与其他两个职能不同,它既不像教学那样需要借助第三方中介物教材,也不像管理一样具有强制性,而是一种直面学生个体身心的深度育人方式。

阅读对价值观的形成和健全品格的完善有着十分重要的作用,阅读的意义也在于读者通过与书籍的对话引发自己的一些思考与感悟,提升自己的认知力与判断力。但价值观与品德的形成是无法通过外在力量实现的,而是基于个人的内在认知与经验。传统阅读课的中心思想往往只有一个,且教师的一系列教学设计是围绕这一中心思想,在阅读过程中学生如果产生与该思想不一致的看法,教师会极力“纠错”。儿童哲学的探究式讨论要求每个学生发表自己真实的看法,学生那些不自洽的看法会通过回答教师的追问及受同伴观点的启发,发生“我改变主意了”的情况。比起被教师直接告知“应该如何”,学生这种发自内心的认知转向才是真正受教育的过程。

三、 儿童哲学指导整本书阅读的策略

尽管儿童哲学作为一种指向整本书深度阅读的有效指导方法被广泛认可,但具体如何应用该新方法进行阅读指导是教师的一大困惑。 以下将以《小王子》为例,具体探讨指向整本书深度阅读的儿童哲学教学策略。

(一) 确定整本书的大主题和子主题

较篇章阅读而言,整本书阅读面临的最大挑战就是如何处理好整本书的主旨与每个子主题之间的逻辑关系。任何一本书的每一章或每几章都有一个比较明确的主题,可成为相对独立的讨论内容,但是关于整本书的主题则需要教师自己去凝练。一千个读者有一千个哈姆雷特。不同教师对同一本书可能会从不同角度凝练出不同主题,这一大主题是其他子主题的背景,也是子主题之间的内在脉络,决定了对子主题的解释视角。

以《小王子》为例,有教师将该书的大主题定位为“儿童的成长”,希望学生能通过阅读此书反观自己的成长过程;有教师定位为“大人与小孩的区别”,希望在平等对话的课堂上给孩子提供一个心理宣泄的机会,说出内心对大人(家长和老师)的一些真实看法和感受。该书共27章,每一章都有一个子主题,但在这两个不同的大主题背景下子主题的关注点会不同,对比详见表1。

表1 《小王子》主题设计

关于主题的确定无所谓优劣,但有几个需要注意的原则:首先,先确定子主题再凝练大主题,而无论哪个主题,教师都应基于个人对文本的深刻理解与感悟,而非他人的解读,因为这是打造阅读课堂真实性和平等性的第一步。其次,确定了大主题后再根据大小主题之间的逻辑关系调整子主题,因为单独讲解一个子主题与把该子主题放在某大主题背景下阐释是不一样的,确保整本书的讨论贯穿一个大主题也是增强阅读课堂整体性与一致性的关键。最后,在实施过程中要以子主题为核心,并适当对大主题予以回应,子主题作为每节课的新内容必须进行深度对话才能实现整本书的深度阅读和理解,而大主题作为每次上课的暗线不必太过强调与重复。

上海市七宝镇明强小学运用儿童哲学的方法来开展《小王子》的整本书阅读,教师通过对文本的分析以及与学生进行交流后,基于各个章节的子主题以及学生的阅读兴趣,选择以“大人与小孩的区别”作为该书阅读的总脉络,以此串联其他子主题。为了让学生更加持续地沉浸于阅读思考中,教师设计了一共12 课时的阅读活动,每次活动开展2 课时,共举行6 次,在每周五的学校拓展课程时间提供给学生。从第一章讨论“我的作品一号”开始,教师便引导学生明确“大人与小孩的区别”这一核心问题,学生非常热烈地讨论“大人”与“小孩”在日常生活中各个方面的不同。但是课程并不停留于这个层面,而是基于儿童哲学的方法对“大人与小孩”做更深入的分析,探究这一矛盾产生的原因。随着后续章节的展开,学生意识到“大人”与“小孩”的角色并不是固定的,而是可以转变的,他们提出了很多深刻的见解。例如,有的学生提出:“小王子在飞行员面前是小孩子,他总是向飞行员问各种问题;但他在玫瑰面前是个大人,他要满足玫瑰的各种任性要求。”有学生说:“就像我们在老师、父母面前是小孩,但在弟弟妹妹面前是大人一样。”还有学生指出:“我们的父母在我们面前是大人,但在他们父母面前有时却像小孩。”经过这样的讨论,学生逐渐松动了之前对于“大人”的固有认识,开始认识到“大人”与“小孩”的辩证统一关系,并且对自己的父母、老师有了更深度的理解,从书中“大人与小孩的区别”走向了现实中大人与小孩的和谐相处。

(二) 创设安全信任的讨论环境

思维是对话在内心的再现,当我们在内心重现对话时,我们不仅重温了所听到的其他参与者表达的意思,也在心里做出了相应的反应,懂得应该怎样进行推断、证明假设、互相诘问理由以及批判地进行思想交流。[17]师生关系是教育实践活动的主要表现形式,也是学生能否敞开心扉的关键。西方哲学家马丁·布伯的关系哲学(又称对话哲学)对于建构新型的和谐师生关系有着重要的启迪作用。他认为 “人的本质不是从集体主义去把握,也不是从个人主义去把握,而只能从人与人之间的关系领域中去把握”[18],“没有孑然独存的‘我’,仅有原初词‘我—你’中之‘我’以及原初词‘我—它’中之‘我’”[19],但两者截然不同。“我—它”关系中的教师和学生是教育者与被教育者的关系,学生在教师眼里只是一个完成其教学指令的教育对象,但“我—你”关系中的教师和学生是一种在灵魂与精神上平等的关系,只有身处这种关系才能发生真实的对话——这正是儿童哲学课堂的基本要求,也是传统教师角色面临的转变挑战。

“对学生个体情感经验和感受的忽略导致课堂育人功能的式微和价值观教育目标的迷茫。”[20]正所谓“智随情兴,情因智善”[21],以关心学生个人学习感受和情感经验的“情感性课堂”要求教师自己先将其真实的全部人格展现在学生面前,要求教师怀以宽容的精神对学生的观点不加任何评判,要求教师用心感知、创造“我—你”之间的精神相遇。 这种相遇的创造不是教师一味降低自己的姿态去“讨好”学生,而是一种平等对话的师生关系。心理学研究证明,儿童在上学时就已经有了交往需求,换言之这种潜在的社交意识并不需要人为干预,不过需要一个适当的环境使其与人交往的倾向能建设性地表现出来。传统师生关系无论是课堂话语权、引领权还是评价权都掌握在教师手中,从备课开始教师就像导演一样想好了让学生如何表演,学生自然只能被动跟着“导演”走。毕竟观点看法不可能由命令产生。但当我们从学生层面设计教学内容时,当我们课堂留些白让学生来生成时,当我们可以跟随学生提出的深刻问题展开讨论时,这种不平等才算是真正被打破。唯有当学生也获得课堂话语权且不会被横加评价时,学生才可以感受到一个安全的、信任的阅读环境,给思维松绑。那些课堂上不积极发言的学生不是不愿意表达自己,而是害怕自己说错。

那么,如何才能创设这种讨论环境呢?

首先,要敬畏儿童。对儿童的敬畏来自对知识的敬畏。这需要教师在认识层面进行转变,包括儿童观、教育观、知识观、阅读观等。唯有当教师意识到自己并非无所不知,并不执着于手中那所谓的“唯一正确答案”,相信并敬畏儿童的潜力与智慧,才能发自内心地尊重儿童的意见。唯有“蹲下来”才能看到儿童眼里的世界,缺乏见解或固执己见都不可能鼓励儿童深度思考。这种真切的尊重无法伪装,它在教师的举手投足间会不经意地流露出来,儿童对此又格外敏感。

其次,要争取儿童的信任。儿童对成年人屈尊俯就的态度、嘲笑他人的手法都是十分敏感的,一个教师如果缺乏自信、时时提防不同意见、不能容忍孩子们的批评与质疑,那很快就会被孩子们列为不值得信任的人。[22]因此,争取学生的信任是需要一番努力的。教师必须在学生面前言行一致,而有的教师却一边口头鼓励大家独立思考,一边对学生思考的不同意见表示出不满的情绪。学生信任教师的标志是敢于质疑教师的观点,他们甚至有时会说出些责难或淘气的话来试探教师的反应——那是他们考验教师的方式。[23]学生明白他们信任的教师不会因为他们的观点而对他们产生意见。

最后,要建立规则。平等信任的讨论环境绝不意味着没有原则、任由学生想到什么说什么,为了能提升深度对话的质量需要全体师生就讨论规则达成一致意见。“只有当儿童懂得并记住了游戏规则、每个参与者的作用及游戏对整个集体所具有的意义时,他们才真正懂得了这个游戏。”[24]因此,整本书阅读的第一课不是直奔书本内容,而是要建立深度对话的课堂规则。这些规则包括但不限于:认真倾听、认真思考后再发言、为自己的观点提供理由、区分描述性判断和评价性判断、举反例及反例的可靠性等。

(三) 分层设置深度讨论的框架与问题类型

深度阅读的教学进度应该依据学生的深度理解程度,而如何让理解通往深处则取决于教师设计的问题链。问题链教学倡导精选少量的、具有一定挑战性的主干问题,希望通过问题间的跨度为学生提供思考空间。[25]

每个问题看似独立,但又环环相扣,连在一起就成了辅助学生深度阅读的工具。问题在伽达默尔那里是谈话的动态焦点,问题在未规定中给予事情各种可能性,提问和进一步提问是艺术性的工作,它决定了事情会朝着哪个方向发展。[26]传统阅读教学的问题链设计通常紧扣文本主题,如作者的思想情感、段落大意、中心思想等,问题设置缺少层次感和开放性。此外,深度阅读的课堂不仅仅只是讨论教师准备好的问题,当学生进入深度思考后必然会提出很多问题,教师要鼓励并组织讨论这些随机生成的问题。

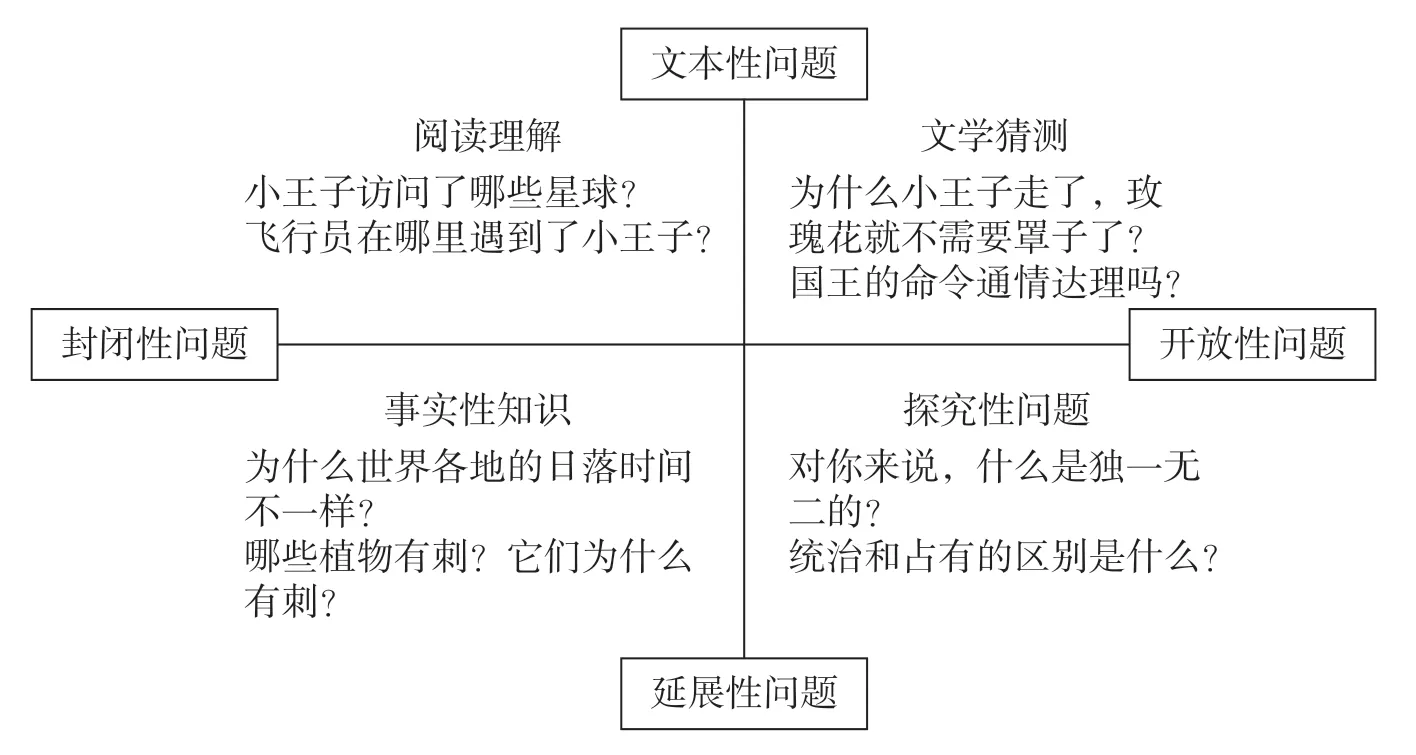

然而,我们发现,阅读讨论的效率和效果在很大程度上依赖学生所提问题的质量,大多数学生提的问题只是停留在自己的个人经验,并不深刻,这就难以引出深度讨论。因此,我们可以借助问题分类的方法启示学生什么样的问题更具有探究价值,同时也可以帮助教师平衡好不同类型问题的讨论时间。儿童哲学指导下的阅读教学是借助问题象限法对各种问题进行分类,横向可根据有无标准答案分为开放性问题和封闭性问题,纵向可根据提问内容分为文本性问题和延展性问题,下面以《小王子》的部分问题予以分类展示(如图1 所示)。

图1 问题象限分类法

阅读理解象限的问题主要是针对文本内容进行提问,答案可在书本里找到,且答案唯一,该类问题可帮助学生基本掌握阅读内容,但讨论时间占比尽量不要超过5%。文学猜测类问题多为学生在课堂上自发提出的,想象力丰富的孩子最喜欢就这类问题展开讨论,但由于无法提供充分的理由和依据只能陷入“各抒己见”的僵局,无法就彼此观点展开更深入的对话,因此教师要在这类问题上扮演好“裁判员”的角色。事实性知识与探究性问题则属于对文本性问题的延展范畴,但其延展一定与文本有所联系,并从具体的故事情节迁移到学生的真实生活世界。事实性知识属于生活世界中的常识类问题,可通过询问有经验者或自己搜索找到答案,如“为什么世界各地的日落时间不一样?”。探究性问题才是我们鼓励学生提出的问题类型,也是儿童哲学认为值得深入探究的问题。因为这类问题属于开放性问题,其要求学生只有在完成推理、举反例、下定义等一系列思维活动后,才能发表自己的观点和理由,有助于学生思维能力的提升。