百年不了情——我与伯父周恩来相处的日子(六)

周尔均

与孙维世、金山一席谈

维世的父亲孙炳文,曾是朱德同志的结拜兄弟。恩来伯伯在欧洲建党初期,在德国同时发展他俩加入中国共产党。1927年四一二反革命政变,曾任国民革命军总政治部秘书长的孙炳文,被国民党反动派用腰斩酷刑杀害。维世和哥哥孙泱在母亲任锐抚养下长大,妹妹新世由姨父、姨母带大。抗日战争全面爆发后,维世找到武汉八路军办事处,七伯、七妈认她为养女,孙泱被朱德同志认为养子,一同带到延安。

许多人以为恩来伯伯和颖超伯母有许多养子、养女,实际情况是,他俩确实关心、照顾了许多战友和先烈的后代,但正式认为养女的,也就是维世大姐。

维世大姐长得清秀、美丽,为人直率开朗、热情大方,在亲切稳重中略显清高。当时我们就听说林彪在莫斯科时追求过维世,但她不屑一顾,断然拒绝,说明她性格中高傲直率的一面。

维世十六岁那年到武汉八路军办事处,随后去了延安。七伯、七妈对她关心爱护备至,要求也很严格。送去苏联学习的人里本来没有她,还是伯伯坠马骨折赴莫斯科治疗时,她到机场送行,看到来了架大飞机还有空位,临时要求七伯、七妈带她一起走。七伯说,这事他可决定不了,得请示毛主席。她找了匹马,一路跑回窑洞找毛主席求情,主席答应了,当场批了个条子:“同意孙维世同志出国”,接着他又自问自答:“出国做什么呢?”于是又添上两个字:“学习”,成了“同意孙维世同志出国学习”。她骑马赶回机场,飞机的发动机已经启动了,差一点没有走成,她是穿着草鞋跳上飞机的。她在苏联先上了莫斯科东方劳动者共产主义大学,后来又到莫斯科戏剧学院学习导演专业。

我和在军让金山谈谈他是怎样把维世追到的。金山说,维世在导演话剧《保尔·柯察金》时,挑选他当男主角。这是新中国第一部规范地运用苏联艺术大师斯坦尼斯拉夫斯基体系编排的话剧。他起初认为,自己也算是闻名全国的大明星,担任这个角色游刃有余,想不到维世导演处处求全责备,话又都说在点子上,他想到的还没有说出来她就提到了,而且水平之高超乎他的想象。在排练过程中,双方不但在艺术上取得默契,相互间也产生了感情。他觉得维世是他一生中遇到的最好的导演,维世认为他是她一生中遇到的最好的演员。结果,《保尔·柯察金》这部戏取得圆满成功,同时也促成了他俩的恋爱和婚姻。

金山早在解放前就是闻名全国的“大明星”。小时候我看过他主演的电影《夜半歌声》,戏中的宋丹萍倾倒无数观众,影片中的歌曲《夜半歌声》《热血》《黄河之恋》也“醉”倒许许多多人,连小小的我也能跟着大人哼唱。抗战胜利后,由他导演、张瑞芳主演的影片《松花江上》,是一部揭露国民党黑暗统治、推动进步思潮的佳作,获得广大观众好评。金山是1932年就加入中国共产党的老革命,在解放战争关键时刻的国共谈判中,他受党的委托,应李宗仁邀请担任国民党代表团的“顾问”。他性格率直坦荡,嬉笑怒骂,挥洒自如,天真得像个孩子。

维世姐听我回忆在上海“周公馆”初见七伯的经过后,深有感触地说:“爸爸、妈妈对我们烈士子女和对自己的侄儿侄女,在感情的天平上是一样的。但他们对烈士子女的照料,比对你们的照料更周到得多。在战争年代那样危险的环境中,他们把能够找到的烈士子女,大都送到延安或苏联学习,自己就是其中一个。有些烈士子女还是他们专门派人从敌占区找到的。他们对革命后代的爱,实在是一种光明磊落的爱。”维世和金山相爱甚深,在艺术事业上双方都几近巅峰、相得益彰,中间虽遇到一些变故,总算是历尽劫波恩爱如故,是艺术界一对难得的佳偶。

正是由于七伯、七妈对维世的深爱,她遭到了“四人帮”的残酷迫害。江青嫉恨维世,因为维世清楚她20世纪30年代的丑恶历史,又曾在苏联为毛泽东担任翻译。叶群嫉恨维世,因为林彪曾苦苦追求维世,却遭到拒绝。这些因素加在一起,使维世在“文革”中不可避免地陷入江青、叶群的魔掌。维世被非法逮捕关押后遭受了骇人听闻的残酷迫害。老艺术家、中国青年艺术剧院原院长吴雪哭着对我和在军说:“孙维世挨打的样子,现在还活生生地显现在我眼前。那个时候人家打她,打得她在地上滚……(吴老院长哽咽落泪,说不下去。)当时我们都是受迫害的,但她挨的整更厉害,被往死里打。人家知道她跟周总理和邓大姐的关系,他们恨总理!”

维世是我党培养的第一位戏剧专家、新中国儿童戏剧的奠基人。她去世时才四十八歲,正是风华正茂、才华横溢的黄金时期。在“四人帮”摧残下,这颗在戏剧艺坛上冉冉升起、熠熠生辉的明星就此陨落,令人万分痛惜!

金山同样是一位才华横溢的老艺术家,他专长于塑造具有鲜明个性特征的典型人物形象,身怀巨大的激情和强烈的感染力。尤为难得的是,他始终对人生对艺术有一颗赤子之心。“文化大革命”中,他同样受到江青一伙令人发指的迫害,被关押批斗多年,直到释放出狱才得知维世的死讯,他悲恸欲绝。尽管如此,他一片丹心未改,又全身心地投入刚刚复苏的文艺事业,此后又与维世妹妹新世相濡以沫,结为伉俪。中央相关部门让他牵头组建中国电视艺术委员会,金山为此不止一次约在军商谈,希望同她一起做这件事。最后一次与在军通电话时,还谈了他的具体设想,约好在一两天内见面详谈,十分热心和迫切。不料就在通话后第二天晚间,他因脑出血紧急送医院抢救,最终不治。这位为党的文艺事业立下赫赫功勋的老同志,在即将再显身手的前夕不幸故去,我和在军深感哀痛和惋惜。

“苟利国家生死以”

1958年“大跃进”时,我在北京参加总后勤部党委扩大会议期间,与到会同志一起,去天津参观亩产“万斤稻”的水稻田。亲眼看到:七八岁的儿童能躺在密不透风的稻穗上,稻田周边架上电线,用发电机照明,鼓风机吹风,因为稻子长得过密,不得不用人工光照和通风。这明明是异想天开,那时却无人质疑。我也深信不疑。

在北京,我还参加了“土高炉”炼钢。1958年全国钢产量的指标定为1070万吨,比前一年翻了一番。在全国炼钢的大高潮中,《人民日报》每天头版用特号红色标题,标明前一天钢铁生产的进度。为了完成任务,接近年底的一两个月,家家把铁锅、铁勺都交出来,送进“土高炉”。1958年12月30日《人民日报》的头版头条,刊登了大字标题:全年钢产量1108万吨,超额完成任务!全国人民欢天喜地,心中悬着的一大块石头终于落了地。这种违背常识的行为,当时不仅很少有反对意见,而且一片赞叹之声。在人为的狂热中,恩来伯伯始终保持着清醒的头脑。他又是严格遵守党的纪律的典范。这期间,在西花厅里偶尔听到我们谈论这方面的一些情况,七伯从来不插话、不表态。但我能够感觉,这一阵子他的心情不好,少见笑容。

三年困难期间,恩来伯伯为维护国计民生尽心竭力、鞠躬尽瘁的情况,我是多年后从总理当时的经济秘书顾明同志处,才得知一二。

1972年初,我奉命參加一个文件起草小组,与伯伯的原经济秘书顾明相处了半个月。顾明是1932年参加革命的老同志,在伯伯身边工作多年,时任国家计委常务副主任。他同我谈起三年困难期间七伯的艰难遭遇。顾明说:

在1956年,研究当年经济预算时,总理不同意追加20个亿的基建预算,避免经济过热、物资紧张,被批为“反冒进”。当时,他说了一句分量很重的话:“我作为总理从良心上不能同意这个决定。”总理以对党对人民高度负责的精神,履险负重,艰难前行,尽力减少“大跃进”造成的损失。

没有调查就没有发言权。总理深入农村和工厂亲自进行调查。湖北提出,放开肚皮吃饭,鼓足干劲生产。武汉《长江日报》登照片,说亩产已达4万斤。天津杨柳青大队说亩产10万斤。总理亲自去看了,一句话都没说,他无话可说。调查后发现,这是把60亩地的稻子铺到一亩地上弄出的“高产卫星”。浮夸风加上自然灾害,造成全国性的粮食紧张。在亲自调查研究的基础上,总理列举实例,向毛主席、党中央反映:社会普遍不赞成大办公共食堂。终于得到中央批准,1961年夏收后解散了公共食堂,口粮分配到户。

工业方面的情况同样骇人。为了完成炼钢指标,鞍钢提倡“思想解放”,烧掉许多规章制度。河南为了炼钢,把公鸡几乎杀光,用公鸡毛做风箱。大批树被砍掉,农村里连寿材都拿来炼钢。

河南省委书记说,炼出了500万吨钢,总理派我去调查。我和冶金部长一道去看:根本不行,当地农民根本不懂。土法炼钢,这是秦始皇时代的方法。回来汇报时,给总理带回一块根本无用的“海绵铁”,总理将它摆在办公桌上,一直到去世的时候还摆着。

对当时的浮夸风,你伯伯虽然不同意,但中央指示又得执行。所以他用自己的办法进行补救,每周开一次钢铁生产情况汇报会,自己也参加炼钢铁,发现问题,及时纠正。还调了一万多高中程度以上的学生包括大学生,到各地帮助分析铁矿。四川有几百万农民上山搞土高炉,庄稼烂在地里没人收割。总理下了决心:“马上下山”。

吃饭问题是国计民生中头等重要大事,“民以食为天”“手中有粮、心中不慌”。四川是农业大省,又是人口大省。几千万农民上山炼钢,把成熟的庄稼烂地里,自身又要消耗大量粮食,在已经出现全国性粮荒的情况下,这种做法是多么荒唐。但是,在“全民炼钢”的高潮中,一举撤下炼钢第一线的几千万人,这个逆潮流而动的重大举措,对于已被扣上“右倾保守”帽子的伯伯而言,又需要多大的勇气,要承担何等的风险。恩来伯伯一心想的是以人民的利益为重,遑论其他!

当时七伯亲自抓全国的粮食调配,一个一个地方地过问。国家粮食部记录在案:从1960年6月到1962年9月,周总理找粮食部领导和有关部门谈话、研究多达115次,其中1960年51次,几乎每周一次。为确保全国各地的粮食供应,他亲自拟订了一个粮食调拨计划表,在保存下来的这个报表中,伯伯亲自修改的笔迹有994处,有用红蓝铅笔标注的,有批注、修订的,还有用算式一个一个小数点计算的。这是他为人民呕心沥血的历史记录。

七伯还自己下到矿井调查,在充分了解情况的基础上召开煤炭工业会议,这个会连续开了两天一夜,解决了许多实际问题。比如河北省的煤都用来炼钢了,农村把桌椅板凳都烧掉,在七伯亲自过问下及时得到纠正。

七伯在重新获得经济建设的发言权后,进一步纠正“大跃进”的失误。1960年冬,党中央适时提出了对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,具体实施后,从根本上扭转了“大跃进”造成的浮夸风。我听传达说,为了克服困难,七伯和陈云同志还想了很多点子,比如拨两万吨橡胶制作鞋子,进口古巴糖制作高级糖果,进口伊拉克蜜枣敞开销售,改善供应,充实国库。从此,国民经济的发展逐步走上正轨。

回忆三年困难时期的七伯,不禁使我想起林则徐写下的感人诗句:“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之!”

自1958年中央南宁会议批了“反冒进”,特别是“大跃进”的浮夸风在全国兴起之后,“实事求是”的话谁都不敢提了。七伯在这个时候,给晚辈上了一堂应该怎样做人的政治课,道出了他在任何情况下坚守的原则底线。

七伯所言“凡事要实事求是!”短短一句话七个字,值得我们学习一辈子,坚持一辈子。

躬亲研究

1960年3月,首都北京发生一起轰动全国的特大诈骗案,案犯伪造毛主席指示和周总理批示,从人民银行总行骗取了20万元巨款。幸运的是,此案立案后第十天即告破获。犯案人员是外贸部工作人员王倬,当即被捕法办。全国人民额手相庆、引为大快。但人们并不知道,此案是在周总理亲自过问下才得以迅速破获的。我和在军是七伯着手调查此案的早期咨询对象,对有关情况有一定的了解。

伯伯又一次“破例”

1960年3月下旬的一天,我接到成元功电话通知:七伯让我和在军即刻去见他。

我俩赶到西花厅后,七伯招呼我们在长条桌旁一起坐下。七伯说:“今天找你们来,有件事要问问情况。”什么重要的事,值得七伯紧急召见并亲自询问呢?我接过七伯递来的文件夹一看,原来是北京市公安局关于几天前发生的一起重大诈骗案的通报和有关附件,我和在军在各自单位已经听过传达。

这是建国后发生的最大诈骗案。这年的3月18日,案犯冒充国务院办公厅工作人员,拿着伪造的国务院请示件批文,到中国人民银行总行提款。文件的大体内容是:主席办公室电告西藏活佛来京讲经,主席嘱咐拨款修建西藏寺庙,表明对少数民族和宗教自由的政策;总理批示“请人民银行立即拨给现款20万元。周恩来”,下面注明几点具体要求。银行工作人员见后不敢怠慢,紧急筹措了20万元现钞,装了整整两麻袋,当晚在民族饭店交付一个自称“赵全一”的案犯。

七伯对这起诈骗的得逞极其震怒。当时处在经济困难的艰难时刻,全国人民正节衣缩食、勒紧裤带过日子,七伯对国家的每一笔重大开支都亲自过问,严格把关,为节约每一分钱、每一粒粮食操碎了心。这个丧心病狂的罪犯,竟然一次骗取20万元的国家财富。

同样令七伯生气的是,这笔巨款被骗得不明不白。银行工作人员没有通过任何正式手续,也没有经过主要领导批示,乖乖地按照案犯提出的要市场流通旧票、拾元券每捆要包装好看一点、当晚七点前务必送到等无理要求,辛苦忙碌了一整天,准时送到指定地点交给罪犯。七伯气愤地说:“这真是咄咄怪事,荒唐透顶!”

这起重大案件,过了六天才报到总理处。七伯当即指示公安部列为重大专案,限期侦破。

七伯着重问了我们两个问题:一是,公安部下达的案情通报和附件看到了没有?你们单位是怎样传达贯彻的?群众有什么反映?二是,案犯伪造我的批示和签名,你们看,像不像我的字?

对第一个问题,我俩回答,所在单位已经传达了北京市的通报和附件,发给总后的文件还是我经手办的。群众对这起案件反映非常强烈,一致认为,这个罪犯不但丧心病狂,罪大恶极,诈骗手段也极其恶劣,为解放以来所罕见,迫切期望政府尽快破案,绳之以法,缴回巨额款项,减少国家损失。也有人初步提供了一些线索。

第二个问题,七伯主要是问我。他拿起伪造的请示件和影印件,又重复问了我一次:“尔均,你看这个伪造的文件有什么特点,‘批示像不像我的字?”

我思索了一会儿,回答七伯:“伪造的‘请示件用了国务院办公厅的名义,装进国务院的信封,内容也近似机关行文的特点,从这几点来看,有可能与国家机关的工作人员有关。至于伪造的您的批示,如果是我,一眼就能看穿,百分之百是假的,差得远呢!但是如果并不熟悉您的字,看后会想,既然是周总理的签名,还能有错?这就有可能认为是真的。”七伯听了点了点头说:“你说得不错,这哪里像我的字。有些人就是盲目迷信领导,只唯上不唯实,一看是周恩来的签名、批示就深信不疑,连最基本的请示报告程序也放到一边去了,这样大的一笔款项,完全应该按章办事、逐级报告、认真查对后才能办嘛!这件事,既暴露了我们制度上的漏洞,又暴露了思想上的问题。”

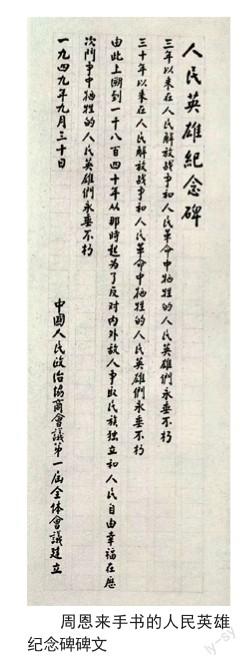

当时,我心中所想但没有说出的是:七伯的字苍劲雄伟、刚劲有力,又秀美隽永、神韵饱满,正书端庄凝重,有如颜碑,行书行云流水,形似羲之。不仅功力深厚,而且他写字如同做人,极端严谨认真。听成元功说,人民英雄纪念碑碑文总共150个字,七伯整整写了40遍才定稿。至于国家财政拨款,他一般都委托主管财政工作的李先念副总理审批,必须经他手的,定是慎之又慎。七伯曾对外贸部部长李强说:“要学《十五贯》中的苏州知府况钟,下笔千斤重。”谁能想到,这个大蛀虫,恰恰出在外贸部。

事后查明,这个诈骗犯模仿总理笔迹,倒也下了一番功夫,临仿了一个多月,可是,书法家造诣寓天赋与勤奋于一体,并非仅靠时间所能模仿。书画匠毕竟不是书法家。案犯伪造的笔迹与七伯的书法相比,其差距何止十万八千里!

發动群众和专门工作相结合

在七伯亲自过问和具体领导下,十天内案件即告侦破。罪犯是外贸部出口局工作人员王倬,解放前毕业于东北大学经济系,参加过三青团,解放后混入革命队伍。为实施这次诈骗活动,王倬将七伯手书的人民英雄纪念碑碑文秘密模仿准备了两年,全是一个人独来独往,连妻子也不知情。结果,他的这次诈骗成为一场水中捞月,诈骗得来的巨款,自己一分钱还没来得及花,就被戴上了手铐。

七伯在指导侦破这起重大案件的过程中,显示了过人的智慧和丰富的斗争经验,我体会,有许多方面值得很好地学习:

首先,对重大事件他必定亲自过问,亲身调查研究,而且在选定调查对象方面,有其特定的考虑。七伯为什么找我和在军了解情况呢?想必是因为我在军委总部领导机关工作,在军在国家新闻媒体北京电视台工作,分别处在军队和地方接触及反馈信息的最前端,从我们这里能尽快地了解到案情通报下达后各单位贯彻落实的情况和群众的不同反映。同时,鉴于我长时间从事文秘工作,可以帮助他印证案犯伪造总理批示和签名的可信度。

其次,七伯高度重视专业部门的工作,亲自指定对侦破刑事案件有丰富经验的公安部杨奇清副部长接手此案。他根据七伯的指示,改变了起初侦查面铺得过宽,集中力量查找中央财务系统方面的线索,特别是能够接触国务院信封、请示件用纸和熟悉财务工作规律的有关人员。很快查明,案犯使用和仿照的信封和专用的公文用纸,都来自国家外贸部,这就大大缩小了排查范围,通过比对笔迹,罪犯很快露出水面。

再次,按照七伯的指示,在这次侦破案件过程中放手发动广大群众,打了一场“大清查”的人民战争。北京市在全市军民中逐个排查案发当天下午全市所有人的行踪,与旁证相结合,无一遗漏,并把有关信息、案犯伪造公文以影印件广泛下发各地,与广大群众直接见面。群众被充分动员起来,到处是一双双警惕的眼睛,很短时间内提供了大量有用的线索:外贸部对外局的人员反映,科员王倬近来情绪反常,频频请假;王倬家的邻居检举,他家的烟囱一直冒出浓烟、一股焦味,有销毁衣物嫌疑。王倬在回答当天行踪时慌了手脚,支吾其词,说了假话。把所有这些疑点集中起来,再通过比对笔迹,确认他就是诈骗案的罪犯。当公安干警破门而入,加以逮捕时,王倬正在手忙脚乱地销毁诈骗得来的人民币,仅烧掉8000多元,其余19万余元全部查获。

最后,七伯通过这起案件的发生总结经验教训,查找薄弱环节,完善政府工作中各项规章制度,堵塞一切漏洞。七伯在获悉案情后第四天就召开国务院全体会议,讲话强调:“北京出了奇闻,要人民银行总行直接支付20万,我从未批过一个条子要直接支款。提醒各机关注意,机关里不留负责人无论如何是不许可的;如果今后再发现哪一个机关不留一个部长、副部长在家主持工作,就要追究。总得有个全局观念,一旦有些突然事件要处理,家里没有负责人不行。”

七伯的这一指示,直到今天仍然得到全面贯彻执行,对保证各级领导机关工作的正常运行,防止出现失误,起着重要作用。

这起重大诈骗案,王倬是唯一的犯罪人,由于诈骗数额特别巨大,被判处死刑,立即执行。

对金钱的贪婪是万恶之源

事情过后,七伯说,这起案件要吸取的教训很多,这个罪犯坑了国家,害了自己,实在是死有余辜!

七伯在自己的生活中从来远离金钱,他和七妈把工资交给卫士长管理,除生活必需的开支外,用于资助有困难的身边工作人员和亲属,其余全部作为党费上交。

七伯的卫士、后来任七妈警卫秘书的高振普,把他保存的最后一份工资单送给我们举办的“缅怀周总理珍品展”展出。他说:“周总理的工资每月人民币400元8角,邓大姐的工资每月347元5角。从1958年到1976年,

两人工资共16万多元。其中近5万元补助亲属和工作人员。邓大姐说:这样做,既解决了他们的实际困难,也给国家减轻了负担。另外决定,多余部分,凡够5000元就交党费。周总理1976年去世时,两人总共积蓄5100元,所余积蓄都交了党费。”

这就是七伯、七妈对待金钱的态度。

七伯在同我俩交谈时笑着说:“陈毅同志把他写的一首《七古·手莫伸》送给我,让我提意见。这首诗的前几句给我印象深刻:‘手莫伸,伸手必被捉。党和人民在监督,万目睽睽难逃脱。写得好!”

是啊,陈老总的诗,道出了亘古不变的真理。六十多年前发生的那起重大诈骗案和伯伯所采取的英明措施,至今仍是摆在我们面前一份活生生的教材。它告诉我们:决不能让金钱的罪恶沾染神圣的大地,决不能让贪婪的追求遮住了双眼,人们在创造物质财富的同时,始终要把道德操守和精神追求放在首位。

让我们牢牢记住这句言简意赅的警示:“手莫伸,伸手必被捉。”

(编辑 季节)