断陷盆地顺向断阶带油气充注期次与成藏模式

——以渤海湾盆地歧口凹陷埕北断阶带为例

文 璠,罗 群,董雄英,邱兆轩,贺小标,王仕琛,张宏利,张泽元

1.中国石油大学(北京) 油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;2.中国石油大学(北京) 非常规天然气研究院,北京 102249;3.中国石油 大港油田分公司,天津 300280

中国东部断陷盆地断阶带非常发育,是油气成藏与勘探的重要区域。渤海湾盆地歧口凹陷埕北断阶带断裂复杂、成藏条件多变,具有多期多源成藏,对其油气成藏期次的确定和成藏模式的建立,可以高效科学地剖析油气成藏过程并指导区域勘探部署。虽然该区油气资源勘探开发程度较高,但是其剩余油气和非常规油气资源潜力很大,仍然具有较高的勘探开发价值。前人[1-7]通过不同的研究方法,总结出构造脊—断裂—不整合面接力式立体运聚模式。尽管断陷盆地油气地质理论与成藏模式研究已取得了诸多成果,但对于多期多源且断层发育的顺向断坡区油气成藏期次、成藏模式研究较少,对油气运聚规律的总结不完善。例如,由于埕北地区具有多套烃源岩、多种输导体系(如断裂、砂体、不整合面)、多套储集体的地质特点,促成了该地区烃源岩与输导体系及断阶、斜坡带各储集体之间时空配置关系的复杂性,导致其充注期次复杂、油气运聚史不清,缺乏成藏时间的系统研究。传统的成藏期研究主要根据圈闭成型时间、构造演化史和烃源岩生排烃史等作出推断[8],但这些方法在更为细致精确地确定油气藏形成期和充注过程中存在局限性。本文在传统地质分析和前人研究成果的基础上,通过典型油气藏解剖的宏观定性分析和油气包裹体、自生伊利石K-Ar同位素测年等方法的定量评价,对埕北断阶带油气成藏期次进行更深入的研究。并以此为基础构建了顺向断坡特殊构造背景下的油气成藏模式,即双源供烃、多期成藏和断砂耦合、接力爬坡的油气运聚模式,以期为深入认识复杂构造背景下油气分布规律提供参考。

1 区域地质概况

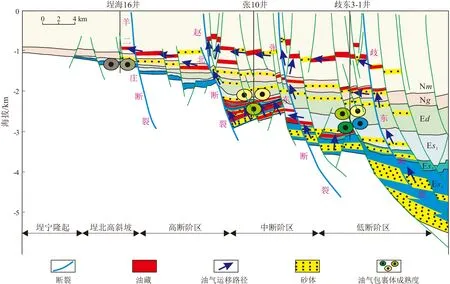

埕北断阶带位于歧口凹陷南部,北部以歧东断层为界与歧口主凹相接,南抵埕宁隆起,西至张北断层与歧南次凹衔接,东临5 m水深线,勘探面积近2 000 km2,总体呈北—东走向;发育张北、张东、赵北、羊二庄和羊二庄南断层共5条二级断裂(图1),其中张东、张北、赵北和羊二庄断层对上古生界烃源岩发育和油气藏的运移成藏有明显的控制作用[9-10]。埕北断阶带的一系列断层自南向北节节下掉,受断阶式斜坡背景的控制,形成南高北低的断阶状阶地。研究区紧邻歧口凹陷,具有歧口主凹和歧南次凹双向供油的特点,是歧口凹陷重要的油气富集区,油气资源丰富、产量高、储量规模大。埕北断阶带原油主要由沙三段和沙一段烃源岩供给,沙二段、东营组部分成熟烃源岩也可提供少量油气。其中沙三段烃源岩的供烃范围广、供烃量大,对本区油气成藏的贡献大于沙一段。目前,已在埕北断阶区古近系沙河街组、东营组和新近系及潜山带共发现8套含油层系,其中沙河街组和东营组辫状河三角洲沉积体系发育,形成多个大型构造—岩性油气藏。埕北断阶带形成于新生代,地层自下而上依次为:中、下三叠统和中、下侏罗统,古近系的沙河街组和东营组,新近系的明化镇组和馆陶组,第四系平原组[11-16]。

图1 渤海湾盆地歧口凹陷埕北断阶带构造位置及地层综合柱状图

本文选取位于张东断层下降盘的歧东3-1井、张巨河构造东断块的张10井和埕海斜坡区的埕海16井(分别代表埕北断阶带的低、中、高不同断阶构造部位)东营组和沙河街组储层样品,并对其进行包裹体岩相学、油气包裹体丰度(GOI)分析和包裹体显微测温等研究。此外,对张10井和歧东3-1井中不同层位成岩矿物中典型的气体以及气液两相包裹体进行显微激光拉曼光谱测试。

2 流体包裹体分析

2.1 包裹体岩相学特征

对储层中流体包裹体的研究,可以得到成岩过程中孔隙流体成分、温度、压力、古环境特征等关键信息[17-25],这些信息对多期、多源油气藏中油气来源的确定、有效成藏期的厘定至关重要。本次流体包裹体研究的样品取自歧东3-1井、张10井、埕海16井;实验采用Leica DMRX HC研究级反—透射光显微镜进行包裹体的偏光和荧光特征观察,测试环境的温度和相对湿度保持在25 ℃和40%。研究步骤为:利用显微偏光—荧光综合观察明确矿物形成顺序、油气包裹体的荧光颜色和确定流体包裹体产状和类型;在GOI研究基础上结合孔隙流体荧光和沥青充填特征,确定油气成藏的主要供油来源、油气运聚历史;最后结合包裹体均一温度和盐度等划分油气充注期次,判断研究区各个期次的油气充注规模。

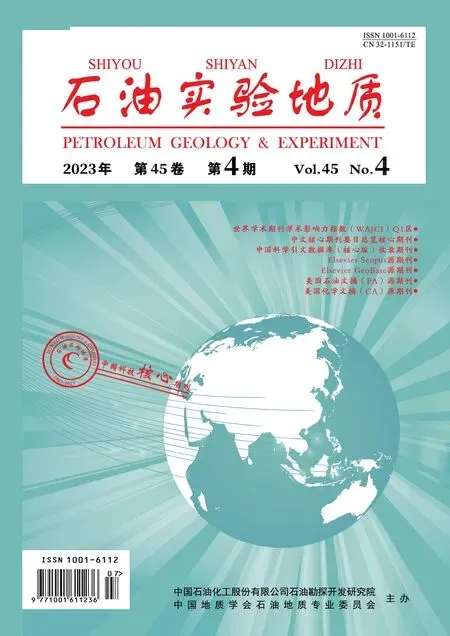

研究区储层中成岩矿物主要有石英、长石和方解石(图2e,g,i,k)(部分砂岩中存在2期典型加大特征),大部分砂岩的粒间孔隙中均存在亮晶方解石胶结物(图2k),在部分岩石中还存在方解石胶结物强烈交代石英颗粒及其加大边的现象。在砂岩的各期成岩矿物内,均有油气包裹体发育。随着成熟度的升高,包裹体荧光颜色由褐色—黄褐色—黄色—黄绿色—蓝绿色—蓝色变化。中低部位断阶构造储层(歧东3-1井)中的油气包裹体荧光颜色为蓝色、蓝绿色和黄绿色(图2a-c,f);中部位储层(张10井)中多是绿色、蓝绿色、黄绿色和绿黄色(图2g,h,j);高断阶储层(埕海16井)则以浅黄色和暗褐色为主(图2l)。这充分反映了在埕北断阶区油气的成熟度由北向南,随着断阶的升高逐渐降低的特征。从产状、荧光特性和包裹体GOI统计(表1)3个要素分析,油气包裹体发育2期,反映储层存在2期油气充注过程:第一期进入储层的油气对应的包裹体发育在成岩早期的石英加大边内侧或成岩早期微裂缝中,包裹体颜色多为暗褐色和浅黄色,GOI大多小于5%,对应烃源岩处于早期低成熟阶段生成的油气,主要是中—重质油;第二期充注发生在成岩晚期或期后,对应的油气包裹体发育在成岩矿物的加大边微裂缝内,颜色以黄绿色和蓝绿色为主,GOI大于5%,个别达35%(歧东3-1井,Es1,3 791 m),是该地区沙三段烃源岩中高成熟演化阶段的产物,油气类型以轻—中质油气为主。

表1 渤海湾盆地歧口凹陷埕北断阶带储层孔隙荧光与GOI特征统计

图2 渤海湾盆地歧口凹陷埕北断阶带储层典型包裹体显微照片 据大港油田资料修改。

埕北断阶带东营组和沙河街组砂岩储层中的粒间孔隙和微裂缝中存在一定数量的固体沥青和液态原油(图2a,d,k),说明该区经历了至少2期的油气运聚成藏过程。分布在颗粒孔隙中的固体沥青为该地区储层的第一期油气充注成藏演化的产物;而充填在孔隙和裂缝中的轻—中质液态原油,其特征和第二期油气包裹体荧光特征基本吻合,认为是晚期区域构造活动的加强导致油气大规模运聚充注成藏。第一期油气并未大规模成藏,表现在成岩早中期的固体沥青仅分布在部分地区的Es2、Es3段储层孔隙和早期裂缝中,所以仅在埋深较大的Es2、Es3段局部储层内形成早期古油藏。结合第二期油气大规模成藏时间晚且构造活动减弱,可确定研究区现今油气藏主体主要来源于第二期的油气运聚成藏。

2.2 包裹体均一温度和盐度特征

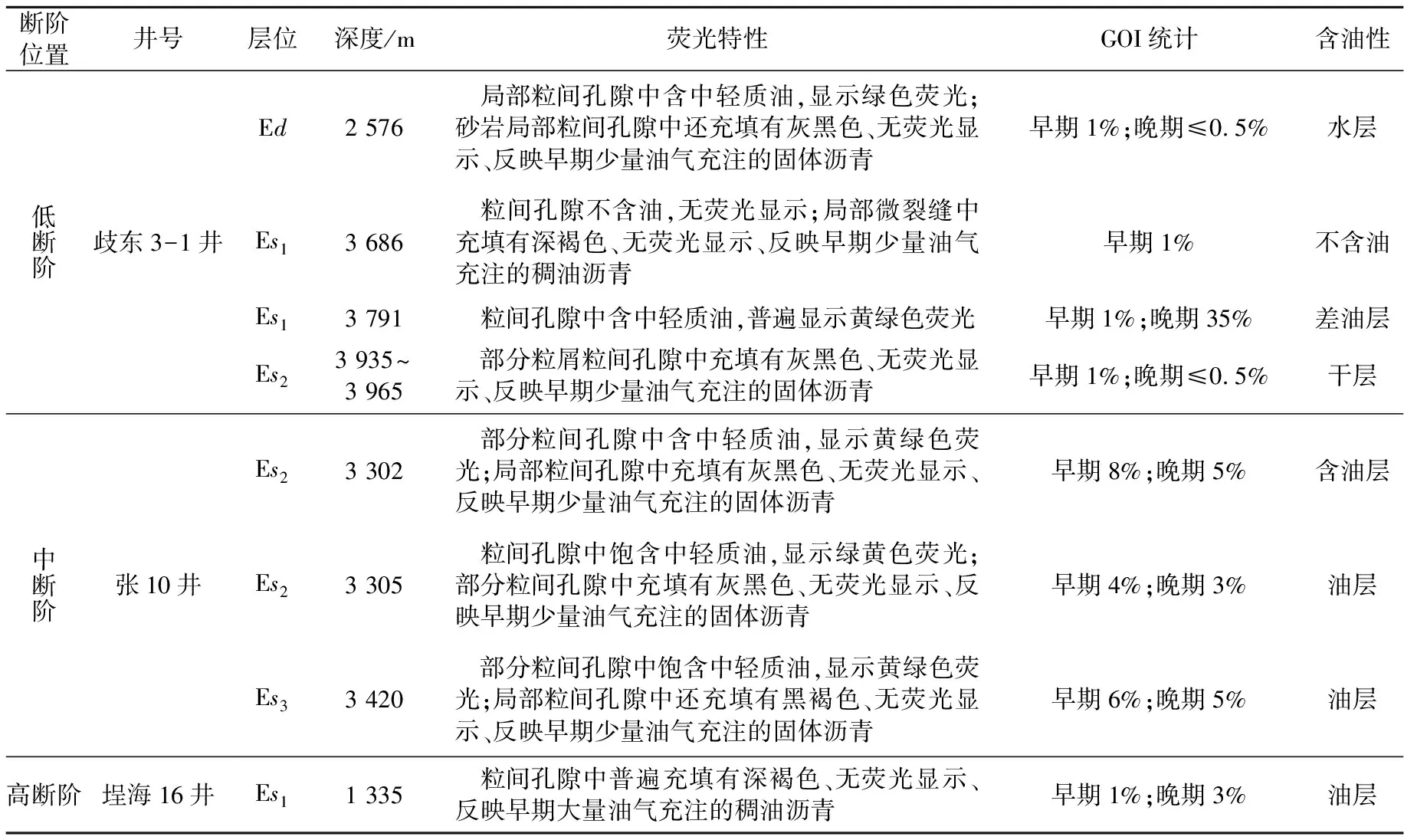

流体包裹体均一化温度和盐度的测定是在Linkam THMS-G600型冷热台(温度分辨率0.1 ℃)上进行的,温度稳定性和均一法测温精度为±1 ℃;分析方法和依据为中华人民共和国核行业标准《矿物流体包裹体温度的测定:EJ/T1105-1999》。本次识别的用于均一温度和盐度测定的包裹体气液比小于等于5%,大小为3~17 μm,且均为规则形状的含烃盐水包裹体,从而避免了包裹体的不均一捕获和包裹体测温的泄漏问题,保证了选用包裹体样品的可靠性。分别统计代表埕北断阶带低、中、高三口典型井包裹体的均一温度和盐度数据并制成直方图(图3)。包裹体均一温度结果表明:歧东3-1井包裹体均一温度集中在90~150℃之间,其主频可分为两组,分别为110~120 ℃和120~130 ℃;张10井均一温度主频分布在110~120 ℃和120~130 ℃ 2个区间;埕海16井均一温度只出现在70~80 ℃和80~90 ℃2个区间且频数相当。由此可知,随着断阶带从低到高的过渡,主频均一温度逐渐降低。盐度分布直方图显示,歧东3-1井和张10井包裹体盐度分布在1.05%~15.67%,且主要集中在1%~5%;埕海16井盐度分布在1.40%~7.73%,可以看出三口井的盐度分布峰值均在1%~5%。

图3 渤海湾盆地歧口凹陷埕北断阶带典型井包裹体均一温度(a)、盐度分布(b)

2.3 包裹体激光拉曼光谱特征

激光拉曼成分分析能够有效识别油气储层包裹体中常见的挥发组分,如H2S、CO2、CO、N2、CH4和C2H4等[26-27]。通过分析单个流体包裹体的成分,可以获得每期成藏流体的物理化学性质,为建立储层流体演化的时空框架提供重要信息。本文使用LabRAM HR800型激光拉曼探针对样品中的气烃包裹体进行测定,扫描范围100~4 500 cm-1,所测光谱的计数时间为6 s,扫描次数为5次/s,光谱分辨率为2 cm-1。

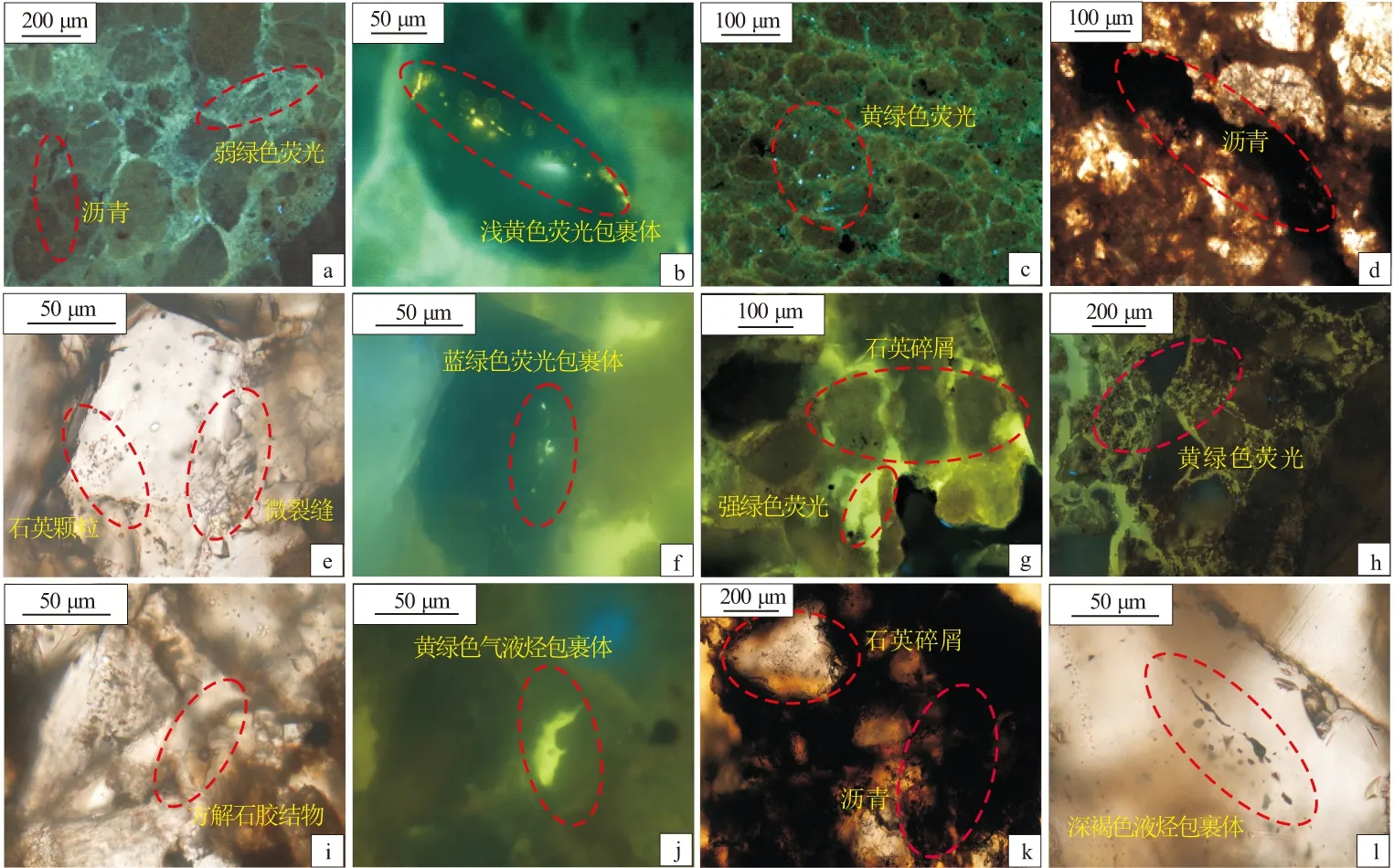

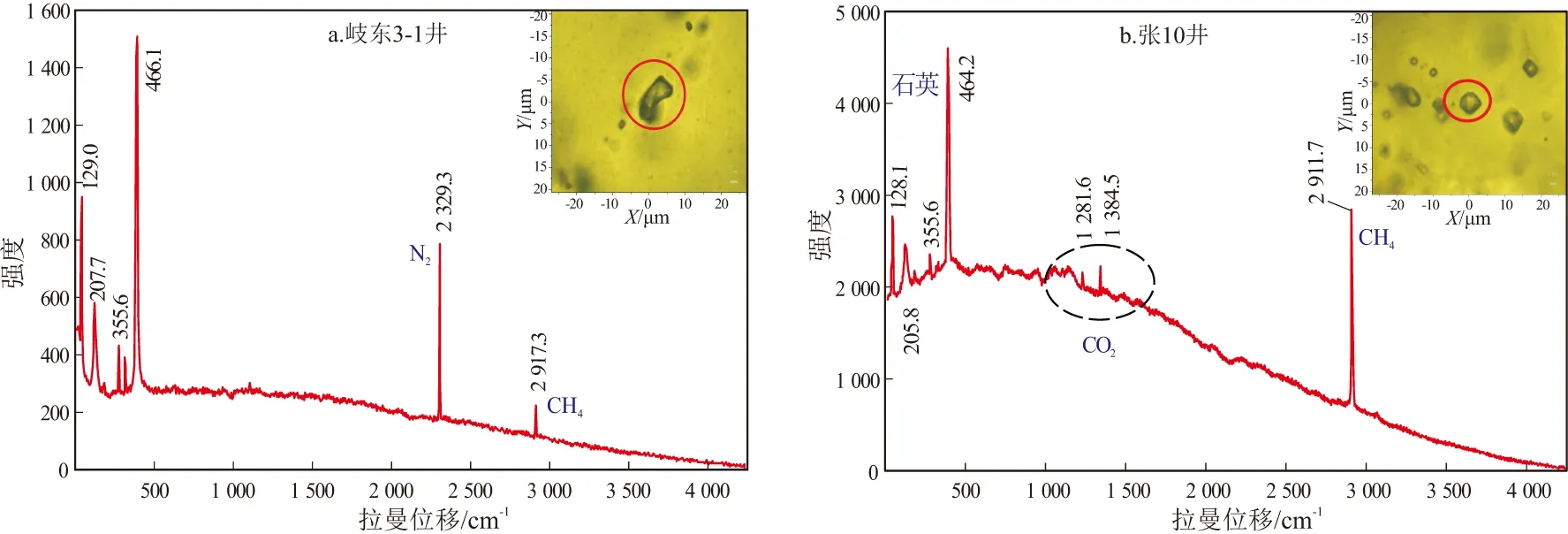

通过对埕北断阶带歧东3-1井和张10井石英颗粒微裂缝中气体包裹体的拉曼测试,结合拉曼特征峰值与气体成分之间的对应关系(表2),可以发现:歧东3-1井中生界砂岩石英颗粒微裂缝中的灰色气体包裹体成分为N2(2 329.3 cm-1)和CH4(2 917.3 cm-1),且以N2为主;张10井沙二段石英颗粒微裂缝中灰色气体成分为CO2(1 281.6 cm-1和1 384.5 cm-1)和CH4(2 911.7 cm-1),且以CH4为主(图4)。利用拉曼谱峰截面积估算发现,张10井较歧东3-1井甲烷含量高,表明中断阶区的含气性优于低断阶区。拉曼分析结果表明,埕北断阶区的深部地层中存在CH4、N2和CO2气体的活动,一系列深切的断阶构造导通了深部地层中的流体,故可推测研究区形成的多数气藏有深源流体成分的加入。

表2 包裹体组分对应的特征拉曼谱峰

图4 渤海湾盆地歧口凹陷埕北断阶带流体包裹体激光拉曼谱图

3 油气成藏期次

3.1 包裹体和单井埋藏史判断油气充注时间

油气藏形成的时间就是油气进入圈闭储层的时间[28]。通常而言,油气成藏的多期次性受控于地层温度演化史和地层埋藏史等因素,因此,盆地热演化史的恢复直接决定了成藏期次研究的准确性[29-31]。储层中与油气包裹体同期形成的含烃盐水包裹体的均一温度代表油气进入储集层时的温度,本文将之前所测包裹体的2组均一温度峰值投影到断阶带埋藏史图(歧东3-1井),通过投影确定到达相应温度的地质历史时间,从而判断油气的充注时间。

应用BasinMod盆地模拟软件,根据相应地层数据,绘制歧东3-1单井埋藏史图,并结合前文统计的包裹体均一温度,确定油气成藏时间(图5)。根据研究区位置取地温梯度为4.5℃/hm,古地表温度为15 ℃,大地热流值为70 mW/m2。

图5 渤海湾盆地歧口凹陷埕北断阶带 油气成藏时间综合图(歧东3-1井)

根据前文对歧东3-1井不同层位包裹体的观察发现:砂岩储层中普遍含有轻—中质油,部分粒间孔隙和微裂缝中还填充有固体沥青,证明存在2期油气充注过程。镜下观察砂岩储层不同期次的成岩矿物中存在2期烃类流体包裹体,均一化温度测试结果表明第一组温度集中在110~120 ℃,第二组集中在120~130℃,结合歧东3-1井的埋藏史和古地温史,可以得出第一期的油气包裹体形成于东营末期—馆陶初期,约16 Ma,对应储层的成岩早期,包裹体多呈深褐色,主要是沙三段烃源岩在低成熟度阶段形成的重质油;第二期油气包裹体形成于明化镇初期,具体成藏时间从约6 Ma开始一直延续至今,对应成岩晚期,包裹体颜色呈黄绿色和绿色,油气来源于沙一段中低成熟度和沙三段烃源岩高成熟阶段的轻质油(图5)。

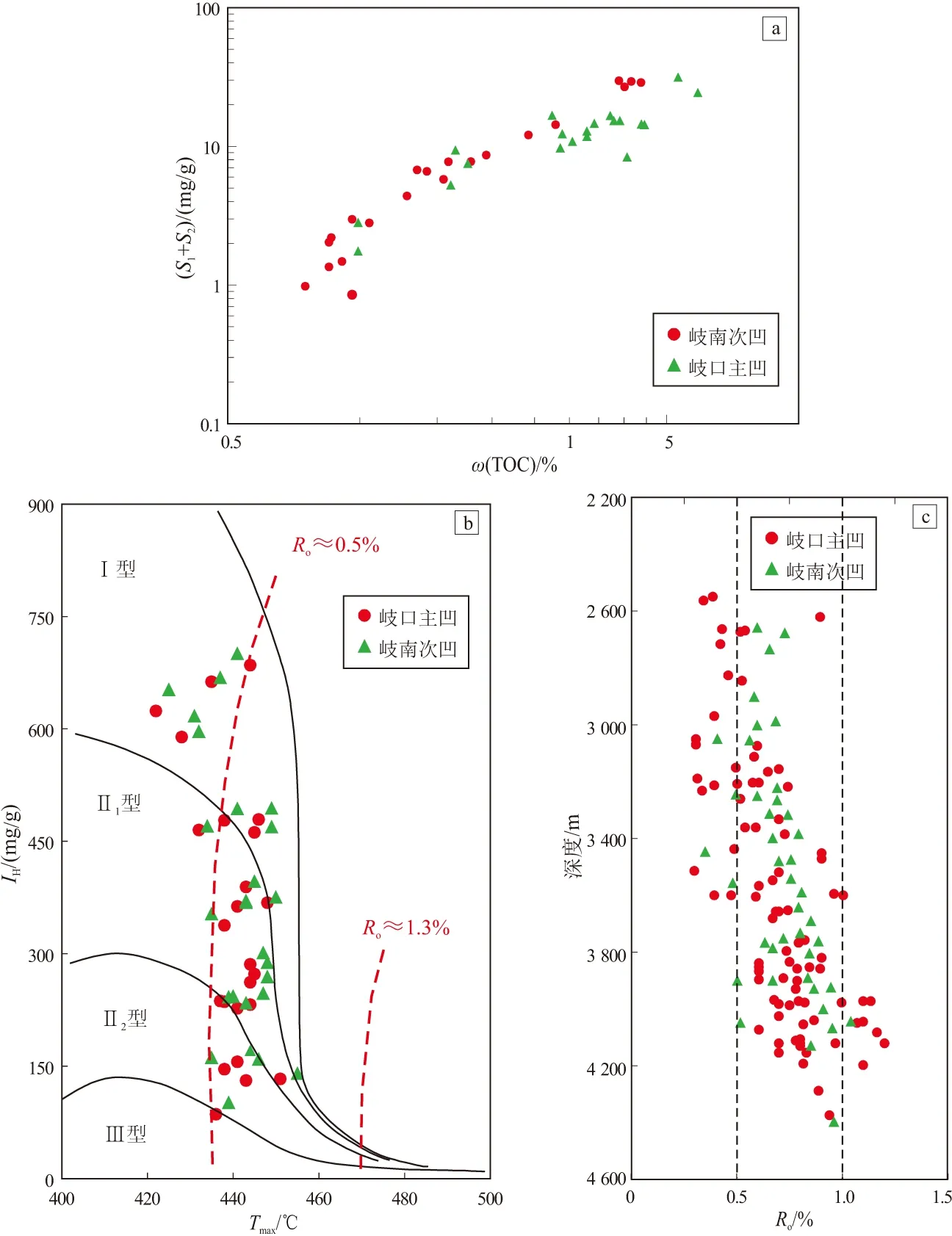

3.2 自生伊利石K-Ar同位素测年

伊利石类矿物是储层中最常见的含钾黏土矿物,是在油气注入前形成最晚的胶结矿物之一,所以自生伊利石K-Ar年龄往往代表着油气注入的最早时间和圈闭构造成型的最大年龄[32-34]。本文测试了歧东3-1井沙河街组不同段K-Ar同位素的地质年龄(表3),可以看出埕北断阶带(歧东3-1井)自生伊利石K-Ar同位素地质年龄为15~32Ma,表明早期烃类流体集中充注时间发生在东营末期—馆陶初期(图5)。

表3 渤海湾盆地歧口凹陷沙河街组储层自生伊利石K-Ar年龄

对比这2种不同的确定成藏时间的方法可以发现,用储层伊利石K-Ar测年得出的地质年龄要早于油气包裹体所确定的油气成藏时间,但时间相近,基本特征较为吻合。根据2种方法的研究,结合前人的研究成果可以确定:第一期油气成藏时间主要发生在古近纪东营末期,并具有一定的充注规模;第二期成藏在成岩晚期,成藏时间在明化镇中末期—第四纪。与第一期成藏相比,第二期的油气成藏体现出规模大、充注强的特点,是区域油气成藏的主体,在油气有序性分布规律、差异聚集和成藏模式上起到控制作用。

4 油气成藏条件及模式

4.1 烃源岩条件

歧口凹陷水体丰富、有机质充沛,是持续沉降的大型断坳型湖盆,发育了多套优质烃源岩。研究区内的主要生油层系集中在沙河街组和东营组,其中沙一段和沙三段的暗色泥质岩为主力烃源岩,最大累计厚度近2 500 m,分布范围广;且断层较为发育,在东营组、沙一段和沙三段沉积期断裂活动剧烈,这种沟通源储且活动剧烈的断层,极大地促进了烃源岩的生排烃[35-37]。

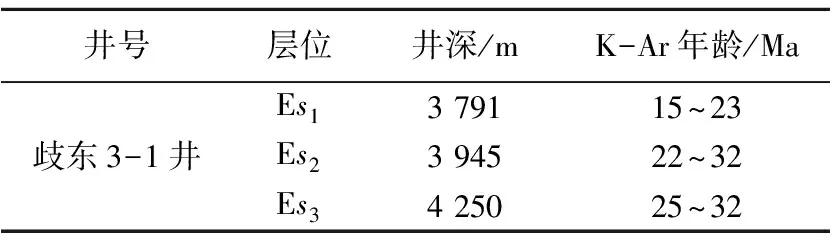

本文烃源岩样品为岐口主凹和岐南次凹的沙河街组,烃源岩总有机碳含量(TOC)平均值为1.1%~2.3%,最高可达5%,岩石热解生烃潜量(S1+S2)含量大多分布在6mg/g以上(图6a),说明其有机质丰度高,生烃潜力大,烃源岩质量好。根据我国陆相烃源岩有机质丰度评价标准,均属于优质烃源岩。通过氢指数(IH)和Tmax分析有机质类型,烃源岩样品的有机质类型以Ⅰ型和Ⅱ型干酪根为主,只有极个别点分布在Ⅲ区(图6b),干酪根原始氢含量和H/C原子比高,生油气潜能大,烃类转化率高。通过镜质体反射率(Ro)分布和随深度变化图(图6c)可知,2个生烃凹陷沙河街组的Ro较多分布在0.5%~1.2%之间,处于热降解生油气的成熟阶段,局部未进入生烃门限(Ro<0.5%)。整体而言,研究区大多数烃源岩已达到成熟阶段。综上认为,埕北断阶带的岐口主凹和岐南次凹烃源岩条件较好,都发育有效烃源岩,处于有利生油气期,对油气均有贡献。

图6 渤海湾盆地歧口凹陷埕北断阶带沙河街组烃源岩有机地球化学特征

4.2 储集层条件

根据前人研究成果[38-39],埕北断阶区自下而上共发育了四大套七亚套储层,受沉积环境和区域构造运动的影响,研究区不同位置在各层位上均发育不同类型的砂体,但由于断阶坡折和古地貌对砂体分布和发育的控制作用,导致区内砂体供源单一。在馆陶组和明化镇组沉积时期,主要发育曲流河和辫状河三角洲砂体;东营组主要是湖泊三角洲砂体,但因距离物源较远,砂体整体不发育;沙河街组以近岸扇体和滩坝砂体为主,其中沙二段岩性较细,为细砂岩和粉砂岩,沙三段岩性较粗,主要是砾岩和砂砾岩。

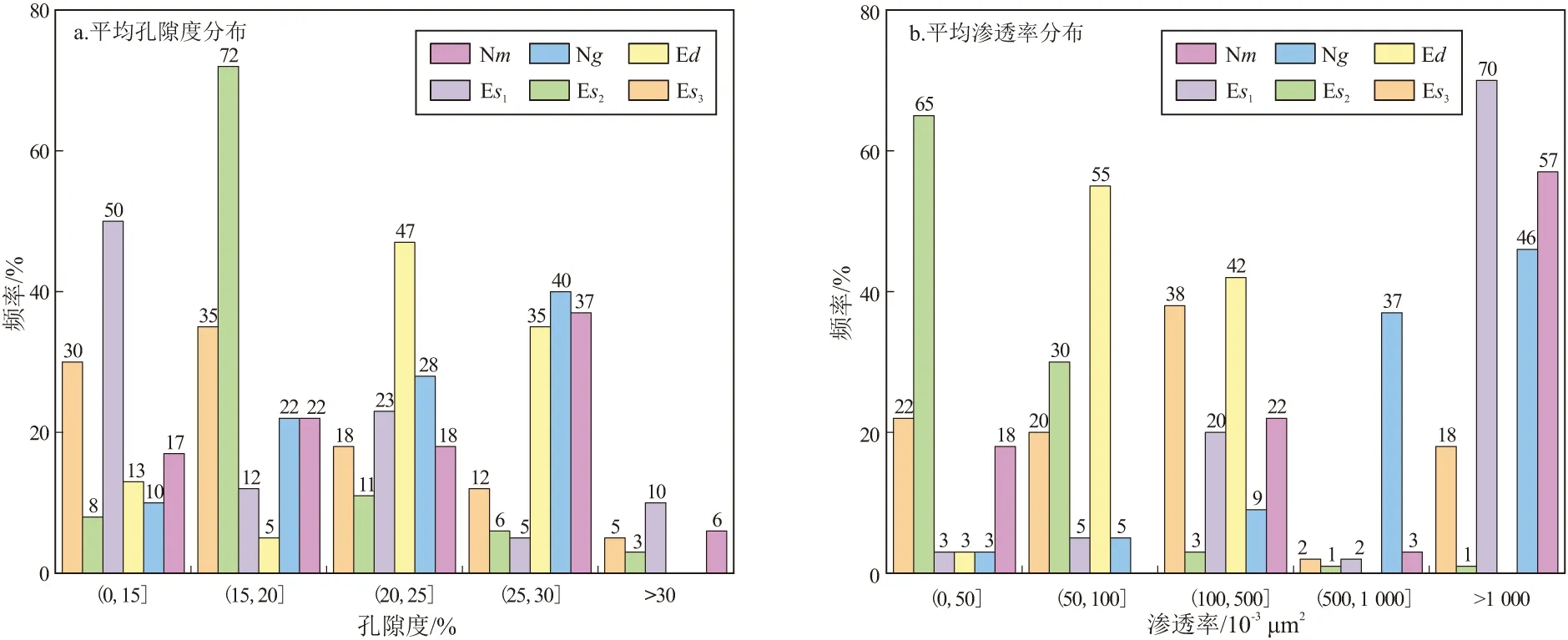

孔隙度和渗透率是表征储层物性和砂岩输导能力的关键指标,通过研究区各层位样品孔隙度和渗透率数据的统计分析可以看出,孔隙度大部分集中在15%~30%之间,其中明化镇组和馆陶组、沙二和沙三段的孔隙度较大,平均在25%左右,沙一段的孔隙度相对较低,大多在15%左右(图7a);渗透率呈现出类似的规律,明化镇组、馆陶组、东营组和沙一段渗透率较高,平均渗透率可达1 000×10-3μm2,沙三段次之,沙二段最差,平均渗透率低于100×10-3μm2(图7b)。整体而言,研究区由浅至深,物性表现出先变差再变好的特点,明化镇组、馆陶组、沙三段孔渗相对高,对油气的储存有利。

图7 渤海湾盆地歧口凹陷埕北断阶区各层位储层物性直方图

4.3 保存条件

盖层条件和断裂活动期、活动剧烈程度共同控制着研究区的油气保存条件。区域性盖层是保护盆地中的油气免遭散失的重要屏障,对一个盆地能否形成丰富的油气资源至关重要。根据前人的研究[40-41],研究区自上而下共发育明化镇组下段、东营组二段和沙河街组一段三套分布范围广、厚度大的区域性泥岩盖层。其中明下段和沙一段具有物性、超压、烃浓度相结合的封闭机制,封盖能力好,有效地保存了古近纪以来的油气藏资源。明化镇组下段局部泥岩厚达200 m,具有泥包砂特点,阻止了下部油气沿断裂带运移过程中的散失,封闭性能好。除三套区域性盖层外,研究区每套储层上部均存在厚层泥岩的局部盖层作为遮挡条件,阻止了油气的逸散。

除此之外,断裂的活动期、活动程度和空间分布形式使得其在油气运聚过程中体现出输导和封闭的双重性。研究区断层发育且多为正断层,在地质应力作用下,正断层的上升盘为破碎带,往往封盖性好,因为古近系烃源岩大规模排烃期和油气成藏期断裂构造活动较弱,加上厚层泥岩的封盖,没有造成规模性的油气藏破坏,保存条件较好。

4.4 运聚模式

从区域地质条件看,埕北断阶区处于歧口凹陷向埕宁隆起的过渡带,在生烃凹陷之外。在运移阶段油气的物理性质沿着运移路径往往会发生规律性的变化,通过对埕北断阶区沙河街组部分典型井原油密度、黏度、含蜡量和含胶质沥青量的统计分析(图8),可以看出原油密度和黏度从岐口主凹和岐南次凹中心向盆地四周随运移距离的增大而变大,而含蜡量和含胶质沥青含量随运移距离的增大而减小,可认为研究区北部的歧口凹陷和西部的歧南次凹双向供油,是研究区的主要供烃区,体现出从北向南、由西往东的区域运聚规律,运聚范围较大(图8)。根据地球化学研究和油源对比,埕北断阶区的原油主要来自沙一段和沙三段的烃源岩,沙三段供烃量更大,范围也广,为主力烃源岩。在靠近凹陷的区域,油气主要沿高孔渗的砂体横向运移聚集;而在断阶区输导层受到断裂控制,沿断裂走向被切割,在剖面方向上呈现阶梯状。东营末期和明化镇晚期的断裂活动,形成相应期次的圈闭和油气运移通道,在垂向上油气主要沿开启性断层向上输导,油气逐级上移。这样在纵向和横向上,油气均可发生较大距离的运移,形成阶梯状成藏方式,从而将凹陷中生成的油气,台阶式地从低斜坡向高斜坡爬坡式运移到非生烃区的外带圈闭中聚集成藏(图9),顺向的断阶构造在油气运移中起到主导作用。运移方式以二次运移为主,且运移动力主要是浮力,运移路径狭窄,往往形成优势运移通道[42-43]。

图8 渤海湾盆地歧口凹陷埕北断阶带油气横向运聚成藏

图9 渤海湾盆地歧口凹陷埕北断阶带油气垂向运聚成藏

通过前文对油气成藏期次的研究,可以得出研究区存在2期油气运聚史:第一期发生在东营末期,包裹体的颜色和GOI的统计数据表明一期的成藏规模小,由裂缝和孔隙中残留的固体沥青推测经过后期构造改造,一期的油气保存条件较差;第二期从明化镇后期持续到现在,成藏规模大。通过对研究区平面和剖面的油气运聚研究,结合2期油气运聚史,体现出顺向断阶带特有的“双源供烃、多期成藏”的横向运聚模式和“断砂耦合、接力爬坡”的纵向运聚模式。

5 结论

(1)埕北断阶带油气包裹体颜色在高断阶以暗褐色为主,中断阶多为黄绿色,低断阶为蓝绿色,包裹体颜色的变化反映出研究区油气的成熟度随断阶的升高逐渐降低。包裹体均一温度峰值分布在110~130 ℃之间,主频均一温度随断阶带由低到高的过渡体现出逐渐降低的规律。

(2)油气包裹体的2期发育表明储层存在2期充注成藏过程:第一期油气成熟度低,以中—重质油为主,成藏时间在东营末期—馆陶初期,约16 Ma左右;第二期成熟度高,油气类型多为轻—中质油,具体成藏时间在明化镇初期,从6 Ma左右开始一直延续至今。

(3)埕北断阶区以沙一和沙三段为主力烃源岩,且有机质类型、丰度和成熟度较好,发育了多套储层和盖层,区域内存在的多条断层在封堵油气和油气运聚上都起到了关键作用,其中顺向断层输导效果好,对油气的运移起主控作用,区域成藏条件好。

(4)结合油气的2期运聚史和运聚特征,总结出“双源供烃、多期成藏”的横向运聚模式和“断砂耦合、接力爬坡”的纵向运聚模式,可以对我国东部类似地质条件地区的油气成藏研究提供借鉴和补充。

致谢:本文得益于课题组和大港油田长期合作的项目,大港油田为本文的研究内容提供了以往的研究成果和丰富的资料,在此致以衷心的感谢!

利益冲突声明/Conflict of Interests

所有作者声明不存在利益冲突。

All authors disclose no relevant conflict of interests.

作者贡献/Authors’ Contributions

罗群、文璠、董雄英参与实验设计;文璠、邱兆轩、贺小标完成实验操作;文璠、罗群、董雄英、邱兆轩、贺小标、王仕琛、张宏利、张泽元参与论文写作和修改。所有作者均阅读并同意最终稿件的提交。

The study was designed by LUO Qun, WEN Fan and DONG Xiongying. The experimental operation was completed by WEN Fan, QIU Zhaoxuan and HE Xiaobiao. The manuscript was drafted and revised by WEN Fan, LUO Qun, DONG Xiongying, QIU Zhaoxuan, HE Xiaobiao, WANG Shichen, ZHANG Hongli and ZHANG Zeyuan. All the authors have read the last version of paper and consented for submission.