城市科学研究的新机遇

汪光焘 李芬 刘翔

1 中华人民共和国住房和城乡建设部 北京 100835

2 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 深圳 518049

3 中国城市科学研究会 北京 100835

4 同济大学 城市交通研究院 上海 200092

党的二十大报告强调,坚持人民城市人民建、人民城市为人民,提高城市规划、建设、治理水平,加快转变超大特大城市发展方式,实施城市更新行动,加强城市基础设施建设,打造宜居、韧性、智慧城市。做好城市工作,必须认识、尊重、顺应城市发展规律。进一步加强城市各项工作,必须深入分析城市工作新形势、改革发展新要求、人民群众新期许,把握城市面临的战略机遇和风险挑战。特别是面对全要素数字化转型的时代之变,要深刻认识数字技术与数字经济对城市发展各方面和环节的重大影响,赋予城市科学研究新的思想与内涵。

1 城市科学研究现状综述

城市现代化是与时俱进和自我革新的结果,也是国家现代化的重要标志(图1)。党的二十大报告中提到的中国式现代化的5 个特征,即人口规模巨大的现代化、全体人民共同富裕的现代化、物质文明和精神文明相协调的现代化、人与自然和谐共生的现代化、走和平发展道路的现代化,决定了中国城市发展的根本遵循,也体现出城市现代化发展的高度综合性和复杂性。

图1 1960—2020年世界主要国家城镇化率变化Figure 1 Changes in urbanization rates of major countries from 1960 to 2020

由于城市涵盖的科学问题极其广泛,涉及内容和群体众多,且伴随着经济社会的发展和信息技术的快速变革,城市的复杂性与日俱增。因此,需要运用“系统思维”来认识城市,借助复杂性科学的方法论组织多学科共同参与研究,从系统规律上予以探索,推进城市科学体系的构建和发展。

1.1 城市科学的国内基本观点回顾

“解决复杂的城市问题,首先得明确一个指导思想——理论”[1]。1985 年,钱学森在《关于建立城市学的设想》中首次提出建立“城市学”的设想。他指出“城市学是研究城市本身的,它不是什么乡村社会学、城市社会学等,而是城市的科学,是城市的科学理论”。原有将复杂对象不断分解为局部问题的“还原论”求解方法,虽然在自然科学领域中取得了巨大成功,但难以适用于解决自然科学与社会科学相互交织的城市问题。有了城市学,城市的发展规划才能有所依据。城市学是工程技术和基础科学两者兼具的应用理论科学[1],属于理论科学与工程技术的中间层次;对于这样一门科学的研究,需要:① 以马克思主义哲学为指导;② 用系统科学的观点和方法[2]。

城市科学研究需要坚持运用定性与定量分析相结合的综合集成方法(图2)。① 依据定性认识提出经验性假设(判断或猜想);② 将这些经验性假设用经验性数据、资料及模型对其确实性进行检测;③ 经过定量模型与仿真分析后,加深对系统的实际理解,通过提炼和总结形成结论和建议,并落实到公共政策的决策中。在此过程中,城市科学研究必须面向城市工作实际,根据发展规律,抓住关键领域,服务国家现代化、城市化战略的实现。

图2 定性与定量分析相结合的综合集成方法示意图Figure 2 Schematic diagram of meta-synthetic engineering combining qualitative and quantitative analysis methods

钱学森[3]特别指出过“人”与“人工智能技术”的基本关系——研究开放的复杂巨系统,“当然要靠计算机,靠知识系统,靠人工智能等技术手段,但又不能完全依靠这些机器,最终还要靠人,靠人的智慧”。如借助计算机运算能力的城市模型是对城市作为一个复杂系统进行理论抽象的产物,其目的是简化系统细节,保留关键的系统要素和结构特性,利用数学工具模拟城市系统的运转[4]。然而,城市模型不应脱离具体的政策目标与决策环境,不可盲目追求基于单一模型类型和特定假设得出的系统“最优解”,仍需要发挥人的智慧判断,应当秉持反对机械唯物主义,坚持和发展辩证唯物主义的思想态度[5],在专家组定性分析的基础上建立若干机器模型,帮助决策者在政策实施之前,对政策的多种预期情景进行比较分析,从而规避政策的潜在分析,在决策层面实现政策优化。

1.2 城市科学的国际研究进展

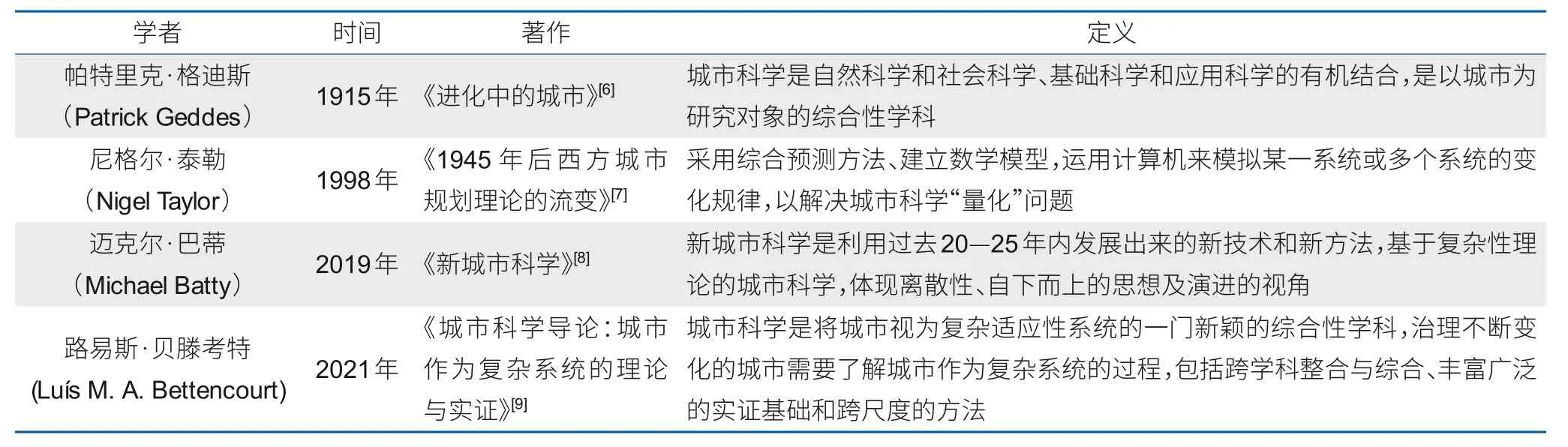

国外最早关于城市科学的讨论可以追溯到20世纪初,英国城市规划理论家帕特里克·格迪斯(Patrick Geddes)[6]在其1914 年出版的《进化中的城市》中提出,城市学既是历史学、科学,也是哲学和艺术,同时还是政治学;城市学的重点是“通向新技术城市之路”所需要的城市研究,是既往学科知识的融合,也是对城市和居民生活的彻底调查,还是对城市问题的深入分析和对城市个性和精神的探索。这一观点突出了城市科学的技术性、综合性和多学科交叉性(表1)。

表1 国际社会知名学者关于城市科学的定义Table 1 International scholars on definition of urban science

总体而言,西方自工业化以来有关城市科学研究可以分为规范理论(normative theory)、协同系统(synergism) 和政治过程(political process) 3 种范式[7]。① 早期的战后城市理论和实践研究主要关注应该创造什么样的城市环境,以及如何实现相应的城市规划方案2 个方面。② 自20 世纪50 年代末期,以物质和设计为核心的规范理论受到显著冲击,并借助计量革命的发展,城市研究逐渐转向协同系统的视角。协同系统视角下的城市被认为是一个复杂的整体,是不同土地使用活动通过交通或其他交流中介连接的系统;城市内的不同部分是相互连接和相互依存的;研究城市是为了对系统进行分析(analysis)和控制(control)。③ 政治过程视角是对“技术主义”的反思,从协同系统视角认识城市,城市本质上更接近于一种治理;城市研究不应该是一种简单的评估技术,而是与公众价值判断紧密联系,涉及如何评估不同人群的成本和收益,以及如何在不同人群中分配成本和收益的问题,城市研究本质应该是基于公众参与的公共服务提升。

伴随着如大数据、人工智能、云计算、物联网等信息网络技术的快速变革,聚焦于新兴技术与城市交互视角的新城市科学应运而生,其让传统的城市科学焕发出新的生机,呈现出鲜明的数字化时代特征。新城市科学学派代表迈克尔·巴蒂(Michael Batty)[8]指出,城市是一个以自下而上发展为主的复杂系统,其规模和形态遵循由空间竞争而导致的扩展规律;认识城市不仅需要理解城市空间本身,还需要理解流动和网络如何塑造城市空间;当前涌现出的数字信息技术已与城市高度融合,人们使用数字信息技术来管理、控制与设计城市,这为理解城市构建与运行、提升城市智慧化水平、构建一种新的城市科学提供了一种新的视角与方法。巴蒂将数学理论模型与城市实践结合起来,以地理学讨论为出发点,在复杂系统理论和网络理论的基础上,提出新城市科学的建模、可视化表达和模拟的基本技术逻辑。在此背景下,近年来学术界设立了一系列围绕新数据、新技术和新方法来推动新城市科学研究的国际期刊(表2)。

表2 1998年至今城市科学相关的新学术期刊Table 2 New academic journals related to “urban science” since 1998

2 我国城市科学发展的应用基础

2.1 数字中国建设的产业支撑

(1)数字经济是数字中国建设整体布局的重要一环,数字化转型驱动生产、生活及治理深刻变革。数字经济是继农业经济、工业经济后的新经济形态;数字经济依靠数据资源,搭载信息网络,融合信息通信技术,推动全要素数字化转型,促进公平与效率更加统一。受新冠肺炎疫情影响,2020—2022年经济下行明显,如2022年房地产业国内生产总值(GDP)比上年同比下降5.1%。然而,从2023年的政府工作报告可以看出,数字经济核心产业增速快于所在产业平均增速,助力了经济指标恢复。数字经济引领我国整体经济恢复向好(图3),2022年前3季度,计算机、通信和其他电子设备制造业增加值同比增长9.5%,高于规模以上工业增加值增速5.6 个百分点,高于GDP 增速6.5个百分点;信息传输、软件和信息技术服务业累计增长8.8%,高于GDP 增速5.8 个百分点。数字经济生产有力支撑经济恢复,对GDP 增速起到重要拉动作用。尽管受疫情等因素影响,2022 年前3 季度经济增速仍比上半年有所提高,加快0.5个百分点。

图3 数字经济生产对我国经济增长形成有力支撑Figure 3 Digital economy production provides strong support for economic growth of China

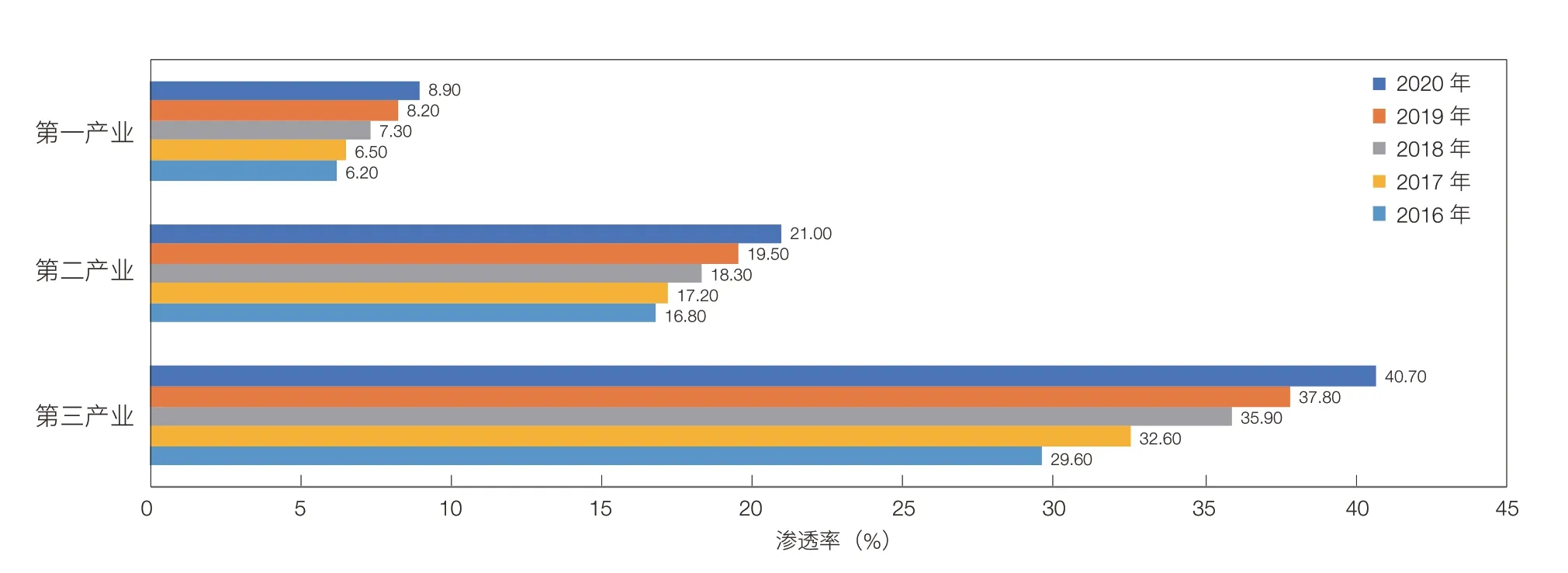

(2)数字产业化和产业数字化协同推进。2021年政府工作报告强调“加快数字化发展,打造数字经济新优势,协同推进数字产业化和产业数字化转型”。数字中国的布局为城市科学发展提供了产业基础,数字产业化和产业数字化将是城市科学发展的重要支撑。数字化转型,以及信息化产业驱动着生产、生活及治理模式产生深刻变革,人工智能、大数据等新一代信息技术的跨越式发展,为数字经济时代的智慧城市演变打下了坚实的基础。第三产业所代表的数字产业化作为先导体量持续扩大但增速放缓趋于成熟(图4),传统行业数字化转型后来居上,未来仍有广阔空间。

图4 2016—2020年数字经济在三次产业中的渗透率Figure 4 Penetration rate of digital economy in three industries from 2016 to 2020

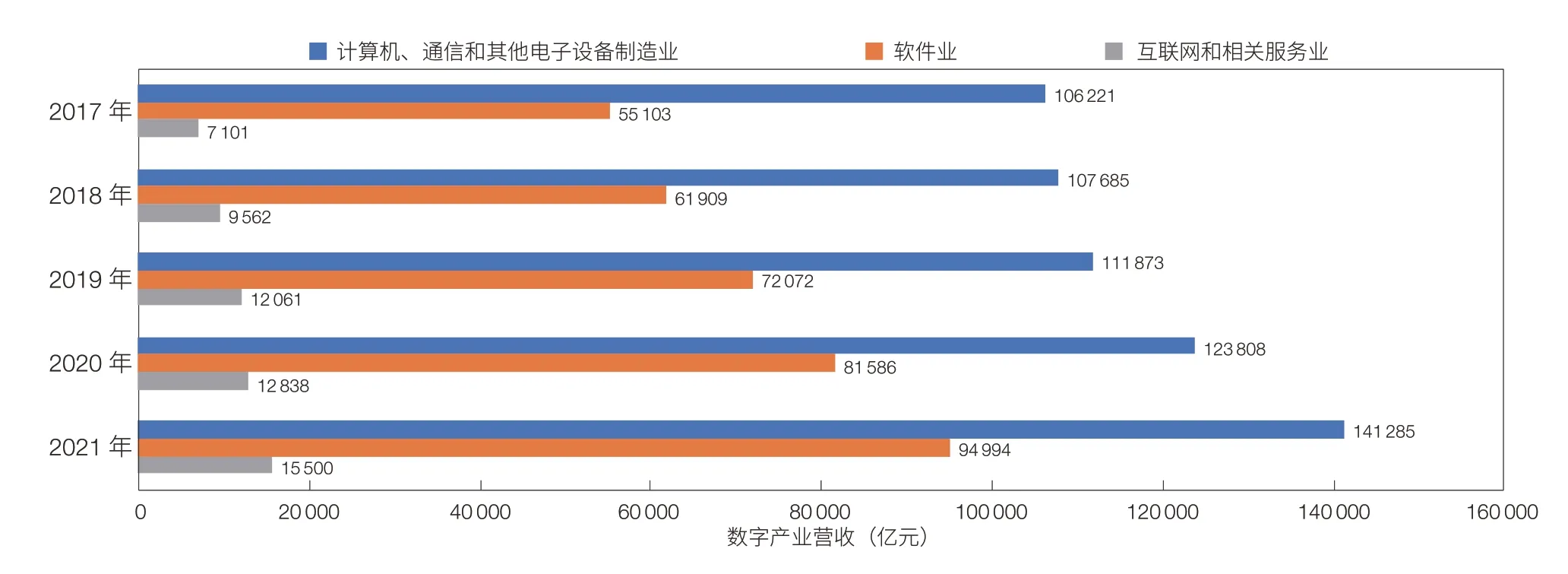

(3)数字产业化作为我国数字经济发展的先导产业实现高速增长。数字产业化即信息产业是数字经济基础部分,具体业态包括电子信息制造业、信息通信业、软件服务业等。2021年我国规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业,规模以上软件业、规模以上互联网及相关服务业营收分别由2017 年的10.6 万亿、5.5 万亿及0.71 万亿元达到2021 年的14.1 万亿、9.5 万亿及1.55 万亿元,对工业生产拉动作用明显;2019年中国数字经济中以信息通信技术为基础的部分占比高达37.8%[10]。大数据产业从2017年的4 700亿元增长至2021 年的1.3 万亿元;软件业中云服务、大数据服务共实现收入7 768亿元,同比增长21.2%;电子商务平台技术服务收入10 076 亿元,同比增长33.0%(图5)。数据要素的产业化、商业化和市场化规模持续提升,数字经济成为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态和关键增长点。

图5 2017—2021年我国数字产业营收增长情况Figure 5 Revenue growth of China’s digital industry from 2017 to 2021

(4)产业数字化转型不断提升着发展的质量效益。

通过传统产业链的数字化升级、转型和再造[12],带来经济产出增加和效率提升。农业数字化转型,如农机信息化改造走入种植、养殖等各领域,农业农村部通过试点示范支持近30万套农机信息化改造。制造业领域信息化和工业化深度融合发展,全国企业经营生产过程关键业务环节实现全面数字化的企业比例超过半数,2022年达到52.1%。工业领域“5G+工业互联网”已在采矿、电力、钢铁等22个国民经济重点行业应用推广,支撑实体经济降本提质增效。我国网络零售额2021 年达13.09 万亿元,占社会消费品零售总额的比重近1/4,同比增长14.1%。跨境电商进出口总额同比增长15%。数字技术与各行业加速融合,截至2021年12月,在线办公、在线医疗、网上外卖用户规模分别达4.69 亿、2.98 亿、5.44 亿人次,同比分别增长35.7%、38.7%、29.9%。在产业领域进行数字化转型、发展智能制造,通过技术进步降本增效,优化工艺流程和资源布置,大幅度提高了各产业领域产品和服务的效率,减少包括温室气体排放在内的环境影响,适应万物互联时代对于可持续发展的新要求。

(5)数字经济与信息化产业融合发展,是加快城市科学建设的基础。我国新型城镇化发展的内在需求迫使城市科学的发展搭载新一代信息技术作为驱动力;而近年来我国数字技术创新能力快速提升,人工智能、大数据等新兴技术跻身全球第一梯队,数字经济实现跨越式发展,为数字经济时代的智慧城市演变、规划变革与应对策略的布局打下了坚实的基础。2021 年,我国数字经济规模45.5 万亿元人民币,占GDP 比重达39.8%(图6),总量稳居世界第2 位,然而与位居第1 的美国还有很大差距,我国数字经济规模总量仅为美国的46.4%。同时,据中国信息通信研究院《全球数字经济白皮书(2022年)》测算,47个国家数字经济平均水平占GDP 比重为45.0%,其中德国、英国、美国数字经济占GDP比重甚至超过65%①据中国信息通信研究院《全球数字经济白皮书(2022年)》测算,2021年47个国家数字经济增加值规模为38.1万亿美元,同比名义增长15.6%,占GDP比重为45.0%。47个国家包括美国、中国、德国、日本、英国、法国、韩国、印度、加拿大、意大利、墨西哥、巴西、澳大利亚、俄罗斯等。。综上,随着城市的不断发展,我国对于智能化与信息化的要求越来越高,但是发展的基础与能力仍有差距。

图6 2017—2021年我国数字经济规模及占GDP比重Figure 6 Scale and proportion of digital economy in GDP from 2017 to 2021

智慧运维、数字孪生是新型城镇化的发展方向,智慧城市、新型智慧城市是建设数字中国的有效途径。在“十四五”时期,数字经济建设、城乡建设的绿色发展更加需要变革城市建设及运营模式、推动城市数据整合共享、加强城市运行智慧化管理。通过数字化赋能城市网格化管理是数字经济发展助力城市建设的重要进程,是建成智慧城市、新型智慧城市的过渡。《“十四五”国家信息化规划》提出,完善城市信息模型平台和运行管理服务平台,探索建设数字孪生城市;推行城市“一张图”数字化管理和“一网统管”模式。近年来疫情管控、政务管理服务等平台的良好发展让基层服务管理与百姓需求高效对接,公共管理集成化、数字化,社会服务、治理、管理体系形成立体、综合的数字化网格。当下智慧城市的建设中,基础数据信息缺失、信息共享不畅、平台重复建设,各环节数据业务无法贯通联动,以透彻感知、互联互通、智能应用为主要特征的新型智慧城市成为城市信息化高级形态,城市科学的建设预期将有新的重要手段。

2.2 新型智慧城市建设的目标支撑

(1)借鉴城市网格化管理经验,推进智慧城市、新型智慧城市建设。2004年,北京东城区首创数字化城市管理新模式,开发建立“网格化城市管理系统”;经过随后的试点进行全面推广,城市网格化管理为智慧城市建设奠定了广泛的基石。2012年,住房和城乡建设部办公厅出台《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》。2016年,《关于组织开展新型智慧城市评价工作务实推动新型智慧城市健康快速发展的通知》提出新型智慧城市的概念,对智慧城市建设作出新的布局。城市化战略带来城市要素堆积,在变革中求发展[13]、适时变革城市治理模式是新型城市化的发展需要。

(2)整合地理信息系统(GIS)和建筑信息模型(BIM)工作基础,支撑城市信息模型(CIM)基础平台建设。过去及当下城市建设的管理中,利用GIS 提供基础框架,对全局整体进行数据管理;整合管理地表分布特征等建筑外部环境信息;利用BIM来提供单栋建筑的精确信息模型;精细表达局部单体建筑,整合管理建筑物全生命周期的信息[14]。未来新型智慧城市的建设需要深度融合GIS和BIM作为底层框架,形成CIM基础平台,进而建立城市空间模型和城市信息的有机综合体(图7)。需要进一步细化数据颗粒度,将传统静态的、基于GIS的数字城市升级为CIM的动态、感知、交互的数字孪生城市,以支撑城市规划、建设、运维等全过程数据共享与业务协同,助力城市治理管理更加精细化敏捷化。

图7 面向城市综合治理的CIMFigure 7 CIM for urban integrated governance

(3)结合“十四五”新型基础设施建设,推动城市科学研究CIM基础平台广泛应用。目前,我国城市科学仍处在现状认识与描绘的初级阶段,新城市科学发展需要更高效应用信息技术来对研究对象进行整体规律把握和数字化描述。在此基础上,CIM基础平台的建设能够为城市提供数据信息分析、建模应用与推演平台,助力城市科学发展研究由“技术”路径转为“技术-社会”框架[15]。2021年10月,国务院常务会议审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,提出“推动CIM 和数字孪生技术在城市运行管理服务中应用”。由此可见,新型智慧城市建设已离不开CIM 信息平台的基础支撑。

3 城市科学研究的典型实践探索

3.1 上海市城市网格化综合管理体系

城市科学研究推动着城市信息化到智慧城市数字化转型,支撑着城市实时、动态的精细化管理模式的实现,并与其形成城市科学理论、方法和数据资源体系的互馈完善机制。上海市城市网格化综合管理体系是城市科学研究支撑着CIM基础平台应用建设,并与其形成城市科学理论、方法和数据资源体系的互馈完善机制,推动智慧城市数字化转型。

自2005年起,上海市开始启动城市网格化管理工作,逐步建成了以城市网格化管理信息系统为核心,与其他相关行业管理信息系统互联互通的城市综合管理信息平台。该综合管理信息平台具备对城市公共空间范围内城市管理问题从发现到处置实施监督的能力;其利用云计算技术,依托上海市电子政务云,建立了数据共享交换与管理系统、数据治理与监控系统,以及数据分析赋能系统,将政务工作流程细化为立案、处理、结案等,可开展城市体检、市住建委“一网通办”数据分析等应用,实现了城市常态长效管理的模式创新②上海市人民政府办公厅. 上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划. (2021-10-27). https://www.shanghai.gov.cn/nm12344/20211027/6517c7fd7b804553a37c1165f0ff6ee4.html.。此外,推进中的上海市城市CIM基础平台建设与应用是在城市基础地理信息的基础上,建立建筑物、基础设施等三维数字模型,表达和管理城市三维空间的基础平台,将通过构建数字化虚拟城市实现对物理城市的映射、监管、分析和模拟,为城市精细化治理和智慧城市建设提供全空间、全要素和全生命周期的“三维空间底板”。

3.2 现代化都市圈识别界定方法

城市科学从完善城市化战略,更好地推进以人为核心的城镇化出发;城市科学研究理论不仅研究理论问题,也在探索与数字化相结合的研究场景。2019年,汪光焘等[16]系统性探讨了我国现代化都市圈的内涵,并构建了现代化都市圈识别界定方法。现代化都市圈识别界定方法研究是基于城市科学系统理论,借助数字化技术分析能力,提升城市规划科学水平的典型实践。

现代化都市圈识别界定方法课题组运用大数据实证分析结果,明确我国现代化都市圈宜采用“一小时交通圈”范围作为都市圈的范围界定标准。国际上都市圈常以通勤率阈值(15%)作为界定标准,但运用大数据实证研究近40 座大城市、特大城市和超大城市,分析得出,大多数城市的通勤空间尺度小于行政区划范围,都市圈范围界定方法需要基于我国基本国情进行调整。因此,借助大数据在人口流动、产业联系等都市圈界定要素的量化分析能力,提出利用行政区间通勤联系、网络连接度指数等指标来划分都市圈一级腹地(核心圈层)标准;利用区县人口密度、外来投资占吸引总投资比重、区县以中心城市为目的地的商务出行人流量占区县商务出行总量比例等指标来划分都市圈二级腹地(关联圈层)标准。

3.3 数据驱动的城市交通服务水平提升

城市科学提倡学科交叉融合,加快知识生产方法变革。若从社会学的视角看待城市交通问题,可基于多源异构数据对城市居民出行行为和出行感受进行量化实证分析,据此提出城市公共资源合理配置的科学依据和解决路径。这种学科交叉的创新研究展现出更优的剖析能力和实践价值。面向青年幸福感的公共服务可达性及交通服务提升研究是同济大学城市交通研究院基于城市科学理论,以社会公平为导向,运用时空与文本数据分析技术,挖掘公共服务可达性对青年幸福感产生的影响因素,提出城市和交通规划改进建议的学术研究成果。

面向青年幸福感的公共服务可达性及交通服务提升研究以社会公平导向,课题组基于多源数据,提出了基于青年出行偏好的公共服务时空可达性测量模型。利用社交媒体数据和机器学习算法,创新性地提出了基于情绪特征的幸福感分析方法。通过单因素方差分析和广义加性模型,课题组研究了公共服务可达性与青年情绪特征之间的关系,证实了公共服务可达性与青年幸福感密切相关。据此,课题组提出对交通设施建设及公共服务提供方式的针对性建议,构建了一套城市研究与规划应用之间的互馈方法体系。

4 提升城市科学研究水平的时代要求

4.1 把人民城市理念指导城市科学研究并贯穿始终

(1)推进融合城市规划、建设与管理,实现更高质量城市治理现代化和智慧城市建设。利用数据基础及发展规律突破视野限制,需扩展城市科学发展研究的深度与广度,探索数字化赋能全产业链的范围情景,立足于人本尺度深入厘清技术应用方向。发展数据增强设计,基于掌握的“过去”的数据及已验证的“当下”的规律应用于面向“未来”的设计创造[17],建设人本尺度的城市空间。如可以在城市建成区规划预留可改造的建设空间,通过后期管理调整城市功能组织来达到城市更新的效果。

(2)跨越技术开发与行政管理之间的鸿沟,建立数据融合与业务协同的基础性信息平台。世界发展日趋以信息产业为主导,物联网、区块链等新一代信息技术加速突破融入经济社会发展各领域全过程应用,成为全球重组资源、重塑经济结构的关键力量[18]。在此前提下,充分开发释放数据价值成为数字经济及城市科学发展的重中之重。应以数据收集—处理—分析、模型建立、算法、算力等数字化技术的增强为基础,夯实城市科学发展的技术支柱;重点关注各方面数据的汇集与综合应用等难点,建立跨越数字技术开发与行政管理人员之间数据沟通鸿沟的桥梁,通过推动公共数据共享等更加开放政企合作。

(3)正视数据标准化治理、信息安全自主可控、研究开发可持续、政企合作更开放的四大挑战。提高虚拟设计与建造、数字化集成管理与交付、数字化平台支撑能力,实现资源配置从效率到效益的飞跃,更高质量利用数字化平台实现城市发展中管理、技术及数据的赋能[12]。建立全局联动的数据融合[19]、业务协同的CIM基础平台,既有软件上也有硬件上的难点要攻关;需要学习、借鉴先进技术,增强自主创新能力,促进相关技术研发——可通过软件开发先行带动硬件制造。

4.2 理论与实践相结合的因地制宜建设现代化城市

(1)CIM 基础平台在城市规划建设管理领域的广泛应用。考虑城市系统的复杂性多样性,智能化辅助解决城市问题[20]。多部门协作推动关键核心软件比选和研发,因地制宜支持地方创新发展;以现行新型智慧城市指标体系为基础,坚持先急后缓原则,由地方城市政府组织科技人员、行政管理人员共同协作攻关。

(2)研究制订中国城市现代化指标体系。在面向地级及以上城市的《新型智慧城市评价指标》体系和考评方式基础上,构建不同城市规模、不同地区的城市评价指标体系;坚持部门联席会议制度,稳健推进。坚持党的领导、尊重城市规律,以问题导向制定中国特色的城市现代化发展指标,为我国城市建设提供道路遵循[21]。

4.3 城市交通学对完善城市科学发展的支撑作用

(1)城市交通因城市而生,城市交通学继承了城市科学的系统思想与科学范式。城市与城市交通共生发展是基本特点,城市交通学的研究目标是服务于人的需求,组织城市可持续的高效、安全、低耗(低能耗、低污染)运行。城市交通学强调采用多学科的思维和系统论方法来研究城市与交通的协调可持续发展问题;所研究的领域既包含采用新视角和新理念重新审视城市交通规划、公交运行管理、交通网络构建等传统领域内容,也包含了从传统社会管理走向社会治理过程中城市交通所面临的新形势和新任务。

(2)城市交通学的研究对象是城市交通复合网络的构建与运行,从动态的角度认识城市发展与运行的规律。城市交通研究在现已形成的城市框架下人的出行需求,研究人、车、路、环境之间的关系,以及交通工具提供的服务(包括客运和货运)。面对经济社会生产生活方式的多元化、技术手段的创新发展、交通工具的现代化,尤其是当今社会对环境绿色发展的高要求,城市交通已不仅仅是基础设施和交通工具的提供。因此,城市交通学的研究要从更广义的服务于人的需求角度研究城市交通问题,更重要的是体现城市整体的综合服务功能与运行效益。

(3)城市交通网络运行的数据资源和模型方法,可作为完善城市科学理论及实证研究的重要基础。城市交通研究领域拥有大量城市相关数据积累,包括记录人、车、物移动与活动的综合交通调查,包含人口、出行及用地相关数据的交通四步骤模型,以及以手机信令、地理位置数据、共享单车轨迹数据等为代表的城市大数据,从而为城市科学量化实证研究提供了丰富的数据资源。此外,城市交通研究中的模型方法体系相对完备,包括在城市交通研究领域得到应用的机器学习、深度学习、复杂网络等前沿分析方法。这些数据与模型方法为验证和发展城市科学理论提供了必要条件及丰富资源,对提升城市科学研究水平具有重要基础价值。