影像,向里走

王乃功

我是一名来自辽宁锦州的摄影人,摄影与我是一种固执的喜爱。2003年我拥有了人生中第一台照相机,从此一发不可收拾。2009年,我学习135黑白摄影及传统工艺,2017年组建暗房,接触8×10大画幅摄影。大画幅是我进行艺术创作的介质之一,发挥每一种介质的特性,运用恰当的器材恰当的方式进行恰当的表达是我的追寻。

锦州是一座美丽的滨海城市,当别的摄影人都奔赴山海的时候,我的镜头却越来越指向我的内心,并且一直在往里走。从跟踪孩子成长,到拍摄家有考生系列,从呼图格沁的傩者自我身份与文化角色的相互指认,到一个年轻患癌母亲向死而生给我的震撼。从数码到135胶卷再到用大画幅来拍摄家庭影像,我越来越觉得我的创作不在高山,不在大海,而在“最身边”。

慢慢地,从“最身边”拍起,我不仅找到了自己的创作方向,还兼顾了工作和家庭。渐渐地,我更惊喜的发现:在大家都向左转的时候,你是可以向右转的,艺术创作尤其如此。

九儿,是一位三个孩子的母亲,因为9 月出生,能喝酒,却生得小巧安静,于是,“九儿”的名字就叫开了。2019 年,36 岁的她被确诊肿瘤晚期。2020 年,经过10 次化疗20 余次放疗的她被医生宣布了只剩1 年的生命。

起初,他们想留一张正式的全家福,而我是发小圈里出了名的发烧友,有暗房,有影棚,玩传统大底片……责无旁贷,一组有仪式感的8×10 全家福诞生了。后来在聊天中,九儿数次邀请我拍摄她和她的孩子们。对我来说,这是一次非常难得的机会,同时也有一些惆怅。首先,我非常明确的是,拍摄九儿注定是一场漫长而又痛苦的告别;惆怅的是,采用何种媒介来表现。通常情况下人们遇到这个题材会用135 传统纪实的手法来表现,但摄影在记录上是苍白的,至少和视频不可比拟,所以我一开始就没打算用记录的手法。120 中画幅黑白影像?可观念可纪实,比大画幅多了灵活性,应该不错。视频纪录片?似乎是个不错的主意,也是当下的趋势,它的真实性、在场性和动态感确实是其他媒介无法比拟的。但是,我更喜欢那一帧一帧充满象征、隐喻和暗喻的照片。尽管它的叙事功能非常弱,但这些影像在安静的凝视下,那种直抵人心的力量让我欲罢不能。

回头再来看,我为什么要拍九儿?因为我想表达九儿真实的内心,她的感受、她的处境、她的情感、她的态度……死亡是我们每个人都要经历的终点。面对死亡从恐惧到接受到自洽,在我看来不是悲伤的故事,也不是慌乱、忙乱、无助、绝望的悲惨世界,而是略带忧伤的美丽。如何减少人们对死亡的恐惧感,以更平和的态度看待它,才是我要追寻的。

那么接下来,用什么载体来拍摄?又怎么表达,如何呈现呢?

相机不是机械复刻现实的监控摄像头,摄影是艺术化抽象化的表达。摄影有时候只需要提出问题,而不用给一个明确的答案。观者在看到问题和找寻答案之间就是想象空间。我更希望用摄影语言将更本质的东西与可见的外部世界用一种方式连接起来,通过内在的本质部分使外部可见的部分更丰富生动,由此表达出现实生活的质感,以及对现实表象的穿透力。这些需要构建,必要时需要策划、创想和安排,将原本需要长时间才能抓拍到的真实压缩到一个“演绎”的场景中,快速的“构建”出故事。

影像向里走是冥想之后的重新构建。摆拍,是构建之后的必然动作,摆拍不意味着不真实。真实是情感、情绪、关系、状态的真实,这是家庭影像的内核,它们放大了在日常生活中那些难以被他人察觉的物质及情感的细节,这样的形式就能见山见水见真我。

影像向里走需要低调与内敛。选择黑白灰影像,是想通过这种简洁却永恒,安静却丰富,克制且恬静的色彩抽离,表达情绪,渲染气氛。同时保持观者与九儿一家之间的距离,在观看中激活我们的想象力。

定调了构建、摆拍、黑白,大画幅的选择就顺理成章了。2020 年,我开始用大画幅长期跟拍九儿和她的家庭。我希望这个作品不仅仅属于九儿家庭自己的影像纪念,更是讲述个人以及社会在面对死亡时如何保持从容,给生命以庄严的凝视与关注的作品。

無疑,这是一次尝试。尝试之一,对于生活场景的重新模拟与构建。我通过观察九儿的日常生活,对其生活场景进行了重新模拟与构建。在这里我弱化了九儿的社会身份和家庭身份,仅仅从九儿的内心世界来打开切口,进而对人类终极问题—生与死,用影像去拷问。最终呈现的是脱离物象之后精神的演变,以此表达我对九儿生命从盛开到凋零的感悟。尝试之二,回避“F64”。通常情况下,大画幅摄影师追求细节,为让主体更尖锐,他们往往把光圈调到“F64”,或者用放大的镜头让这一切更锋利。但我想要神秘,我想用诗意的象征融化凋零的现实,我想在克制内敛方面做一些探索和突破,我想充分发挥大画幅浅景深的特性。在生命面前,所有的叙事结构都是苍白的。我试图从具象化的低级叙事中脱离出来,使影像的解读有更多的不确定性。艺术创作远没有终极的标准答案。

拍摄九儿也是拍摄自己心路的历程,无论世人目光,还是向内看,都是一次思想上的蜕变。其实我是给自己找了一条并不好走的路,拍摄步骤的繁琐,大画幅工艺上的瓶頸,九儿的身体状况、治疗的煎熬以及精神上的重压,时时会让人有窒息之感。影像向里走,是一条异常艰辛的路。

拍摄意味着我要去靠近,要去感同身受,并且要给予更多的关爱和陪伴。病后的九儿,浮肿、脱发、变黑、长斑、荷尔蒙失衡……所有这些一度令她十分萎靡。对一个年轻的肿瘤晚期患者,任何安慰的话语其实都是苍白甚至虚伪的。我尝试用视觉画面来呈现和处理九儿的情感经历。在这个过程中,相机承载了我诸多无法言语的情绪,我似乎看到自己的内在变化从痛苦、迷惑、孤独,到重建独立的自我,这是一段沉浸其中的旅程。时间流逝,九儿的病情急剧恶化,她的生活越来越被身体机能的下降所主宰:没有胃口、记忆丧失,每日所思所想只是如何翻身、如何止疼。拍摄变得更为紧迫,我并没有很悲观或是害怕,只是觉得这就是生命的一部分,我不想忽略它,我想充满知觉地正视生命很短暂这件事。我用镜头平静地记录生活中的种种,不戴面具,能走进内心的影像不需要太多的夸张,它更多时候是表达中性的。

私摄影标志性人物南·戈尔丁说,摄影是她的一双手,是去爱抚和触摸眼前的这个人,因此她面对生死边缘的人时,会义无反顾地拿起相机。她这种说法,对我来说是一种释放和宽慰。相机就是一台能保存生命的神器,我凭借相机尽力去挽留九儿,虽然人终将逝去,但是影像会永存,把飘忽不定的记忆,变得鲜活如初。

拍摄家庭影像的体验非常私人化。两年多的时间,所有的照片总萦绕着对失去的抵抗。因为总是感觉死亡和分别在头上悬着,觉得每件事都很脆弱和短暂。随着拍摄的深入,我开始发现这些私人化的内容包含的普适性。这些从现实中抽离的图像,其实是真情实感的升华,它们迟缓,或乐观或压抑,锃亮又脆弱。我更愿意将这些作品视为一种与自己的交流。它们像一场无意识中展开的对话,这些照片虽然起源于九儿对自己生活模糊不清的审视,但更是从普通的日常生活中探寻生命的意义,找寻人生的目的,它正在抵达更远的地方。

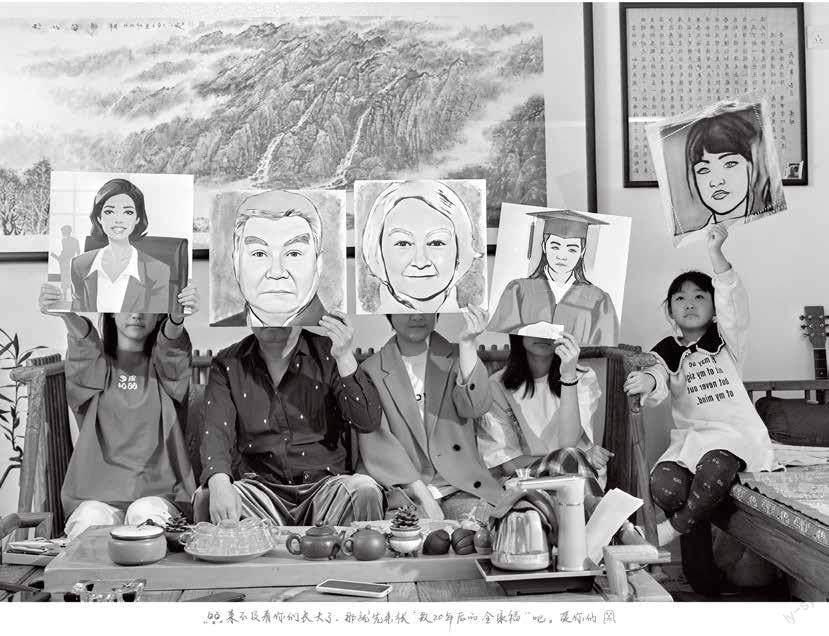

终于,作品完成了。九儿强大且乐观,以自嘲的口吻,在每幅作品的下面,一一地写下了自己的感受。

她说:谁说我长胖了,我这是对生活过敏而导致的水肿;

她说:没有人生来就擅长活着,既然来到这个世上,俺就没打算活着离开;

她说:生活给我那么多磨难,是不是就因为我是主角?

她说:告诉你一个秘密,我其实是个天使,之所以留在人间,只是因为腿沉;

她说:你可以任性,但必须配得上你的本事;

她说:这是我生命中最美好的时刻,我们在一起,虽然中途离去,但我也是,竭尽所能陪你们走到了这里;

她说:碎碎念念连成岁岁年年,今天,是余生里,最年轻的一天;

她说:宝贝,我只是提前去了另外一个世界为你们布置新家了,就如同你们还没来这个世上的时候,我已经布置好的这个家;

她说:妈妈连死亡都能淡然处之,生,还能难到哪儿去呢?!

……

这些,是自述,也是记录,更是抗争,通过图像和文字的艺术混合,调侃了生死,哀而不伤!面对死亡,九儿从最初的恐惧、疑虑、悲观,到后来的接纳、平静、积极;从曾经的自艾自怜,到后来心中洋溢着爱,时刻去关爱别人。这就是母爱的力量!她以自始至终热爱生活的态度,以那种略带忧伤的美丽,以自己面对死亡的历程,为我们留下了人类面对死亡态度的一个标本。

正如日本作家村上春树说:死不是生的对立面,而是作为生的一部分永存。虽说肉体会死去,但是精神和灵魂是无法被焚毁的。从这一点我又看见,为精神而非肉体而活的重要。

死亡并不是终结,并没有终结,九儿将一直都在。希望大家记住九儿勇敢的样子……哪怕是她逞强伪装的,那也是她最想留给人世间的不在之在。

最后我想说:影像—向里走,不仅仅是走进记忆,而是要走进我们永远有爱的内心。它不必热烈,但一定会经久不息!