运城市水资源生态足迹时空变化及其驱动因素分析

车娅丽

(运城市水文水资源勘测站,山西 运城 044000)

随着社会经济的不断发展,水资源需求量与日俱增,水资源短缺问题日益突出。据统计,全球人均淡水供给量在过去20年间减少了20%以上[1]。如何运用有限的水资源满足人们对美好生活的向往,是迫切需要解决的问题。因此,要明晰水资源的消费现状、识别水资源环境变化的主要驱动规律,为提高水资源综合管理水平和技术提供数据支撑。

目前,基于水资源生态足迹模型的水资源可持续性研究应用广泛,但很多对市、县这种小尺度上水资源生态足迹的研究仍然基于“全球公顷”或“国家公顷”,采用静态统一的均衡因子和产量因子,忽略了研究区的地域特征和动态变化特征[2],降低了研究结果的精度。因此本文构建基于“市公顷”的水资源生态足迹计算模型,采用动态的均衡因子和产量因子,结合三维生态足迹理论,同时在空间尺度和时间尺度上对运城市及其各行政区的水资源生态足迹进行研究。在此基础上运用扩展后的可拓展的随机性的环境影响评估模型(Stochastic Impacts by Regression Population,Affluence,and Technology,STIRPAT)对研究区水资源生态足迹的人文驱动因素进行分析,为区域水资源的可持续利用和保护提供科学依据。

1 研究区概况

运城市是山西省下辖的地级市,坐落于山西省南端,总面积14182km2,下辖13个县级行政区。属于温带大陆性季风气候,年均气温13.3℃,多年平均年降水量525mm。属于黄河流域,过境河流有黄河和汾河,境内水系主要为涑水河和姚暹渠。多年平均水资源量为133362万m3,人均水资源量仅为全国水平的1/7,世界水平的1/28,属于严重缺水地区。2020年末,常住人口477万,地区生产总值1644亿元,全市水资源总量为140736万m3,总用水量为162300万m3,其中农业、工业、生活和其他用水占比分别为78.0%、7.79%、8.82%和5.39%。

2 研究方法及数据来源

2.1 基于“市公顷”的水资源生态足迹模型

2.1.1 均衡因子和产量因子的计算

“市公顷”基础上的均衡因子等于市域某一类生物生产性土地的平均生产力与所有类型生物生产性土地的平均生产力之比[3]。具体引入单位热值进行计算,计算公式为

(1)

“市公顷”下的水资源生态足迹产量因子等于区域水资源平均生产力与所属市域水资源平均生产力之比。其计算公式为

(2)

式中:R为区域水资源平均生产力,m3/hm2;Rw为市域水资源平均生产力,m3/hm2;Yk为区域水资源总量,万m3;Sk为区域面积,hm2;Y为市域的水资源总量,万m3;S为市域的面积,hm2。

2.1.2 水资源生态足迹及生态承载力的计算

水资源生态足迹是指生产某研究区域所有人口生产生活所需要的水资源总量,其计算公式为[4,5]

EFw=Nefw=qwAw/Rw

(3)

式中:EFw为区域水资源生态足迹,hm2;efw为区域人均水资源生态足迹,hm2/人;N为区域总人口;Aw为区域水资源总消费量,m3。

水资源承载力指研究区域在一定的社会经济水平和技术条件下,水资源维持区域生态及社会经济系统可持续发展的支撑能力,其计算公式为[6]

ECw=NeCw=0.4qwywQw/Pw

(4)

式中:ECw为区域水资源生态承载力,hm2;eCw为区域人均水资源承载力,hm2/人;0.4为扣除维持生态环境和生物多样性的水资源量后的系数;Qw为区域水资源总量,m3。

2.1.3 水资源生态盈亏的计算

水资源生态盈亏是衡量研究区域水资源可持续利用的主要参考指标,可综合判定区域水资源消费需求是否处于水资源可承载的范围内,计算公式为

Erd=ECw-EFw

(5)

式中:Erd>0时,表示水资源生态盈余,区域水资源利用可持续;Erd<0时,表示水资源生态赤字,区域水资源利用不可持续。

2.1.4 三维水资源生态足迹的计算

水资源生态足迹广度和深度共同组成了三维水资源生态足迹模型。足迹广度指人们对水资源流量及其生态服务的年际需求,可从横向层面表征人类活动对区域水资源流量的消耗程度;足迹深度则指在人们现有的水资源消费需求下生产一年水资源消费量所需的时间,可从纵向层面表征人类活动对区域水资源存量的透支程度[7-9]。计算公式为

EFb=min[EFw,ECw]

(6)

(7)

式中:EFb为水资源足迹广度,hm2;EFd为水资源足迹深度,EFd=1时为自然深度,表示流量资本就可满足人类对水资源的消费需求,EFd>1时开始消耗存量资本。

2.2 基于扩展的STIRPAT模型

STIRPAT模型是对经典IPAT模型的修正和改进,具有假设检验、随机回归、度量弹性且可扩展的优势[10]。STIRPAT模型的通用表达式为[11]

I=aPbAcTde

式中:I为环境影响;P、A、T分别为人口、财富和技术水平;a为常数项;b、c、d为指数项;e为误差项。模型中变量T在实际应用中允许分解和扩展,以提高其实用性及准确性。

水资源生态足迹主要来源于人们对水资源的消耗,其变化受到众多人文因素的影响[12]。根据研究区实际情况,本文对STIRPAT模型进行扩展,将模型的因变量设置为水资源生态足迹(EFw),自变量设置为常住人口(P)、人均GDP(A)、水资源消费强度(T)、产业结构(Sp)和城市化水平(U),具体描述见表1。扩展后的表达式为

表1 变量描述

(8)

为便于回归,对等式两边取自然对数,得到

lnEFw=lna+blnP+clnA+dlnT+elnSp+flnU+lnβ

(9)

式中:a为常数项;b、c、d、e、f分别为对应因素的弹性系数;β为误差项。各弹性系数表示对应因素在其余因素不变的情况下,变化1%引起的水资源生态足迹的变化大小(%)。

2.3 数据来源

本研究中采用的数据主要来源于《山西省统计年鉴(2011—2020年)》和《运城市水资源公报(2011—2020年)》。市域内不同土地类型面积来源于第二次全国土地调查公布的数据,各生物产品的单位热值来源于《农业技术经济手册(修订版)》。

3 结果与分析

3.1 运城市均衡因子和产量因子

收集运城市不同生物产品历年生产资料,分别划分至耕地、林地、草地和水域土地类型中,由式(1)可得历年水域均衡因子,见表2。可见,运城市水域均衡因子与全球水域均衡因子5.190差异很大,这与运城市本身水域面积少、水产业不发达等区域特点有关。

收集运城市及各行政区历年水资源量,由式(2)可得水域产量因子,见表3。受降水量、植被覆盖率、区域面积不同等影响,产量因子呈现明显的区域差异和年际变化,例如2020年新绛县产量因子是临猗县的2.5倍,芮城县2015年的产量因子是2013年的1.8倍。

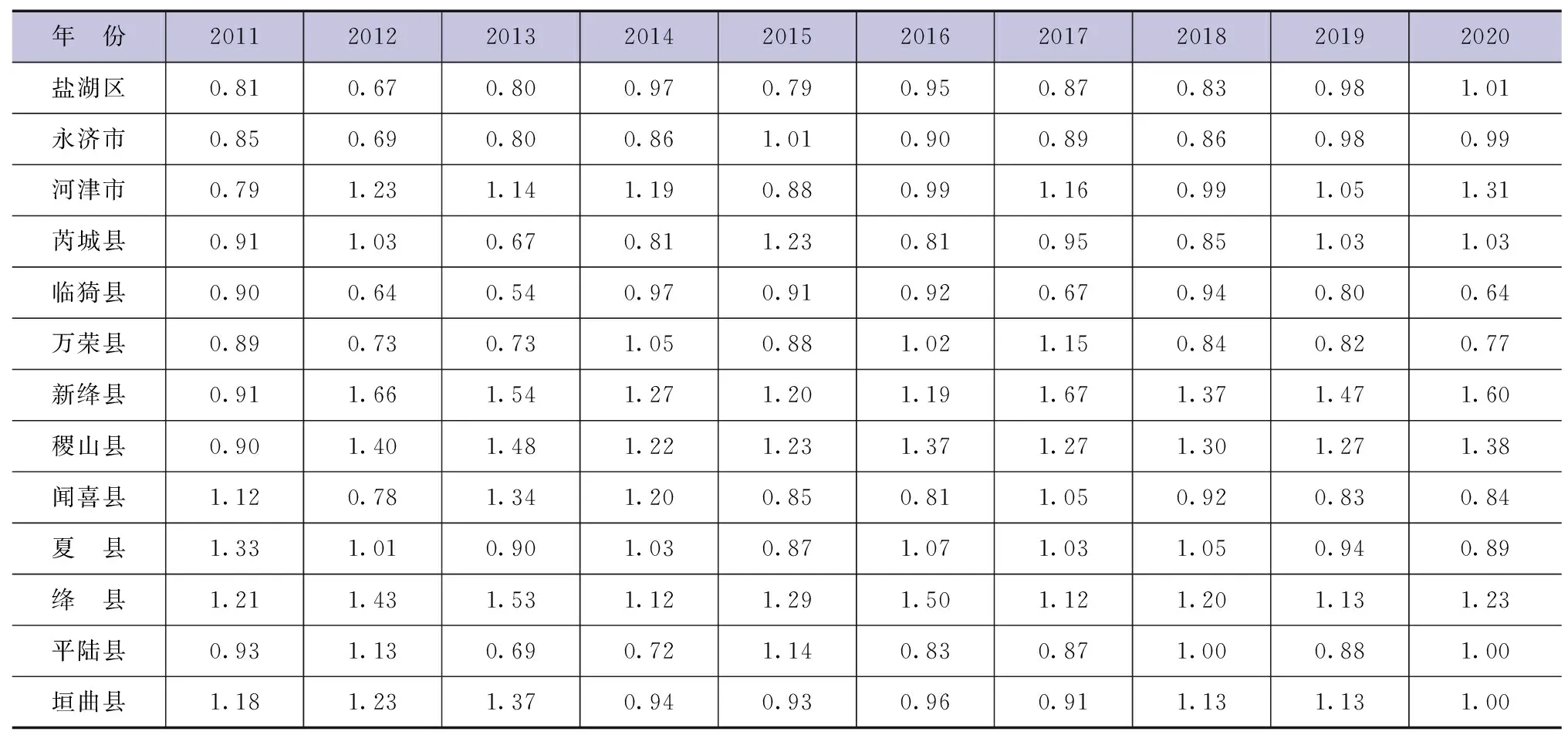

表3 运城市各行政区2011—2020年水域产量因子

3.2 运城市水资源生态足迹分析

3.2.1 水资源生态足迹

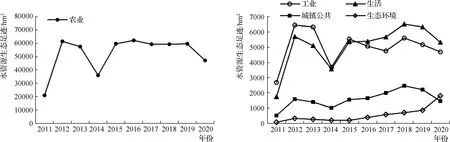

运城市2011—2020年水资源生态足迹及相关指标见表4。从结果来看,运城市水资源生态足迹整体先升后降,2012年最大,相对2011年增幅达195%,2018年之后开始下降。2011年和2014年波动较大,这是由于2011年和2014年运城市降水量明显高于往年,水资源生产力随之大幅增加,水资源生态足迹则显著减少。各足迹账户中,平均贡献率由大到小依次为农业用水81.00%、生活用水7.86%、工业用水7.74%、城镇公共用水2.45%和生态环境用水0.83%。运城市2011—2020年各足迹账户历年变化见图1,农业、工业、生活和城镇公共用水足迹整体均为先升后降,且以2018年为拐点,其中城镇公共用水足迹2018年后下降率最大,为41.0%;生态环境用水足迹则逐年上升,2020年已达2011年的20.5倍。

图1 运城市2011—2020年各足迹账户变化

表4 运城市2011—2020年水资源生态足迹及相关指标

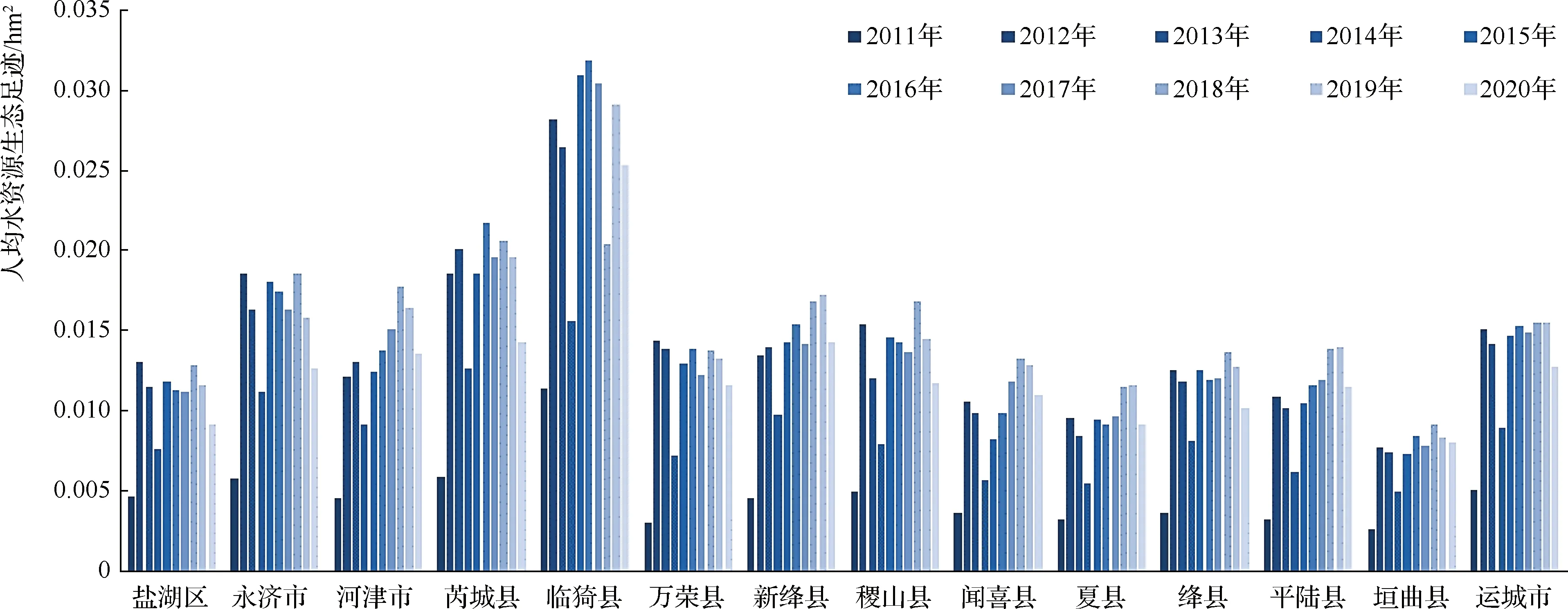

2011—2020年运城全市人均水资源生态足迹变化范围为0.0051~0.0155hm2,平均0.0132hm2。各行政区人均水资源生态足迹变化趋势与全市基本一致,见图2,整体上先升后降。从人均水资源生态足迹的平均值来看,临猗县、芮城县和永济市相对较高,平均值分别为0.0249hm2、0.0171hm2和0.0150hm2,垣曲县、夏县和闻喜县相对较低,平均值分别为0.0072hm2、0.0087hm2和0.0097hm2。从各足迹账户来看,人均农业、工业、生活、城镇公共和生态环境用水足迹最高的区域依次为临猗县、河津市、盐湖区、河津市和闻喜县。

图2 运城市及各行政区2011—2020年人均水资源生态足迹变化

3.2.2 水资源生态承载力

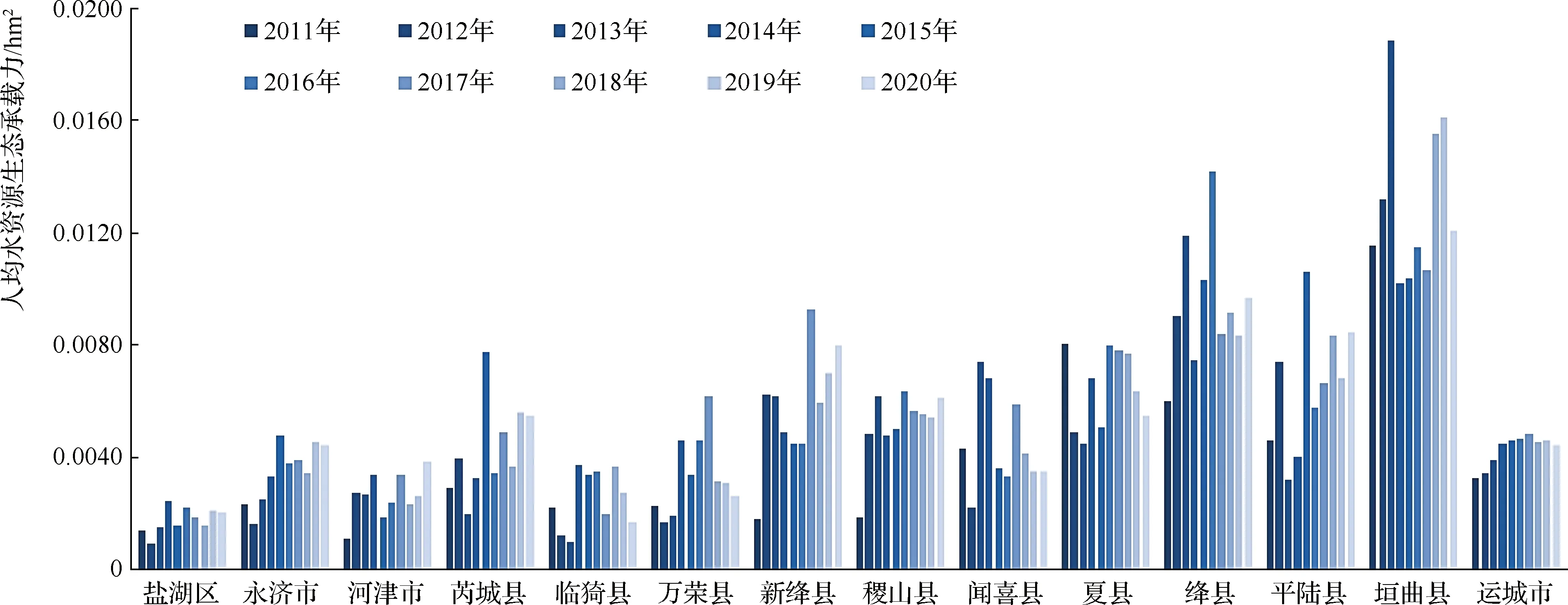

运城市2011—2020年水资源生态承载力变化相对平稳,整体呈增加的趋势,以2011年为基准,历年最大增幅为43.2%,2017年之后略微下降,2020年相对2017年下降10.7%。运城市及各行政区2011—2020年人均水资源生态承载力变化见图3,受人口、经济发展及地理环境等因素的影响,区域之间差异较大,垣曲县、绛县、夏县和平陆县显著高于全市水平,盐湖区、河津市、临猗县则明显低于全市水平,其余区域与全市水平相近,其中人均水资源生态承载力平均值最高的垣曲县(0.0130 hm2)是最低的盐湖区(0.0017 hm2)的7.6倍。

图3 运城市及各行政区2011—2020年人均水资源生态承载力变化

3.2.3 水资源生态盈亏

由表4可知,运城市历年均存在较大的水资源生态赤字,呈现不可持续的状态,其中2012年赤字最大,2018年开始有所下降,变化趋势与水资源生态足迹一致。从各行政区看,垣曲县历年和闻喜县、夏县、绛县、平陆县的个别年份水资源处于盈余状态,其余区域及年份均处于赤字状态。运城市及各行政区人均水资源生态盈亏历年平均值见图4,其中临猗县、芮城县、永济市、河津市赤字水平大于全市,盐湖区、万荣县、新绛县、稷山县、闻喜县、平陆县、夏县、绛县赤字水平小于全市。

3.2.4 水资源生态足迹广度与深度

由表4可知,运城市水资源生态足迹广度等于生态承载力,水资源流量资本被完全消耗。2011—2020年运城市水资源生态足迹深度为1.57~4.41,1年的水资源消费量需要1.5~4.5年时间才可再生,水资源存量资本被不断占用,这在一定程度上透支了后代的水资源享用权。

各行政区中,闻喜县、夏县、绛县、平陆县和垣曲县多年平均水资源生态足迹广度小于其生态承载力,其余区域均等于生态承载力。运城市各行政区2011—2020年水资源生态足迹深度变化见图5,垣曲县历年来保持自然深度1.00,水资源流量资本完全可以满足当地的消费需求。其余区域足迹深度均大于1.00,临猗县波动最大,平均足迹深度为12.49,水资源存量资本被重度透支;盐湖区、河津市、永济市、芮城县和万荣县平均足迹深度为4.10~6.56,水资源存量资本透支程度略高;闻喜县、稷山县、新绛县、平陆县、夏县和绛县平均足迹深度为1.22~2.55,水资源存量资本透支程度相对较低。

3.3 水资源生态足迹驱动因素分析

3.3.1 运城市水资源生态足迹驱动因素

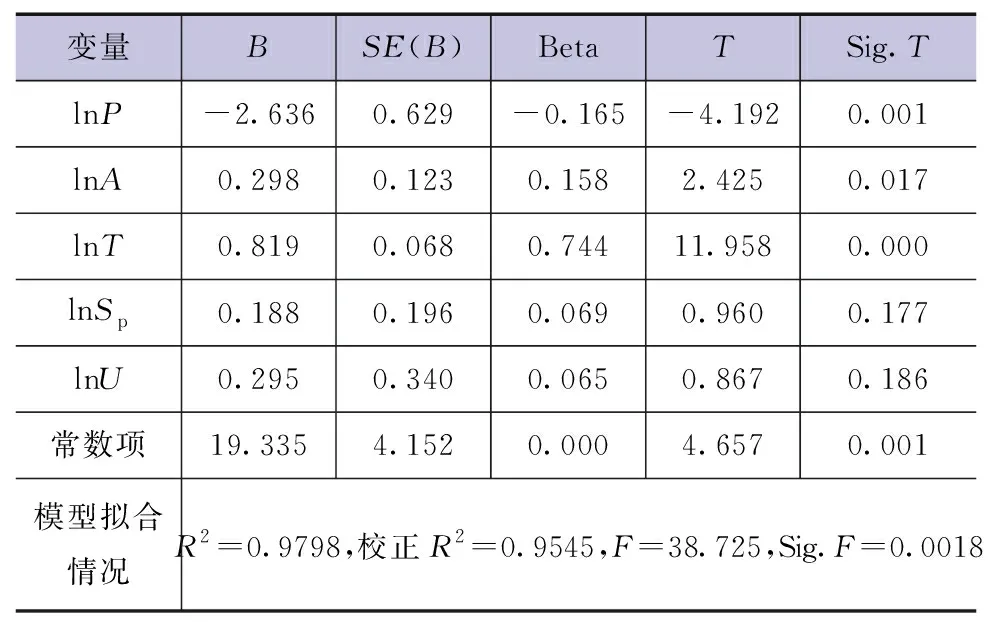

采用扩展后的STIRPAT模型,对运城市2011—2020年水资源生态足迹变化的驱动因素的时间序列进行分析。因各变量存在严重共线性问题,采用岭回归法对其进行多元回归分析。经分析,当岭回归系数K≥0.15时,各自变量的标准化回归系数趋于稳定,因此取K=0.15,回归拟合结果见表5。

表5 运城市STIRPAT模型岭回归拟合结果

从表5看,人口对水资源生态足迹不再起推动作用,也从一定程度上反映出,对于运城这样的中小城市,近年来人口红利的持续降低虽抑制了水资源的消费,但同时也可能降低了城市经济发展的活力。人均GDP与水资源生态足迹呈正向作用,说明经济的增长带动了更多的生产与生活行为,使水资源消费增多。水资源消费强度的驱动力最大,在其他因素不变的情况下,水资源消费强度每增加1%,水资源生态足迹就会增加0.819%,说明提高水资源利用效率、降低万元GDP所消耗的水资源对减轻运城市水资源环境压力仍是一个行之有效的手段。产业结构的驱动力相对较小,但在产业结构的调整过程中仍要关注相应技术水平的提高、研发的支出以及对高耗水产业的改革。城市化水平的提高会增加水资源生态足迹,在现代化进程中必须同步进行节水型社会建设,才能缓解日益增加的水资源消费需求带来的水资源压力。

3.3.2 各行政区水资源生态足迹驱动因素

水资源生态足迹驱动因素整体回归结果说明,运城市水资源环境压力不再以人口和经济的增长为主要驱动力,而主要受水资源消费强度的驱动影响。为进一步探究各行政区是否存在不同于整体效应的异质性特征,对各行政区水资源生态足迹驱动因素进行同样的回归分析,结果见表6。

表6 运城市各行政区水资源生态足迹驱动因素弹性系数回归结果

可以看出,与整体效应有所不同,除水资源消费强度外,城市化水平也是其水资源生态足迹的主要驱动因素。人口因素仅对盐湖区和永济市水资源生态足迹为正向作用,且对盐湖区影响显著,各行政区中也仅有盐湖区历年来人口保持增长。人均GDP对永济市、绛县和盐湖区的水资源生态足迹的促进作用较明显(弹性系数大于0.5)。水资源消费强度在各驱动因素中占主导地位,在大部分区域弹性系数都超过0.8。产业结构因素仅在盐湖区、河津市、夏县和垣曲县起正向作用,弹性系数在0.2左右。城市化水平是水资源生态足迹的第二大驱动力,驱动力大小在各区域差异明显,在盐湖区、新绛县、闻喜县和绛县表现显著(弹性系数大于1.0),在万荣县、新绛县和平陆县表现微弱(弹性系数小于0.5),在其余区域表现相对显著。

4 结 论

本文研究结果显示,“市公顷”下运城市水域均衡因子和产量因子的计算结果呈现出明显的区域特征及年际变化,以此为基础的水资源生态足迹及生态承载力的核算结果更能反映出区域真实的水资源生态生产能力;传统水资源生态足迹模型与三维生态足迹理论的结合,在空间尺度和时间尺度上增加了对运城市水资源利用现状的解释能力;扩展后的STIRPAT模型能够较好地拟合水资源生态足迹与各驱动因素之间的关系。主要得到以下结论:

a.2011—2020年运城市水资源生态足迹波动较大,整体为先升后降的变化趋势,水资源生态承载力波动较小,整体为上升趋势,水资源一直处于不可持续的赤字状态,流量资本被完全消耗,水资源消费需求超过了承载能力,平均足迹深度为3.09,水资源存量资本透支较大。

b.2011—2020年运城市各行政区中,仅垣曲县为水资源生态盈余状态,其余区域均表现为水资源利用不可持续;临猗县水资源赤字水平最高,水资源存量资本被严重透支;盐湖区、河津市、永济市、芮城县和万荣县赤字水平较高,水资源存量资本透支程度略高;闻喜县、稷山县、新绛县、平陆县、夏县和绛县赤字水平相对较低,水资源存量资本透支程度较小。

c.运城市水资源生态足迹驱动因素分析结果与以往大多研究结果不同,随着人口红利的持续降低,人口不再对水资源环境压力起推动作用,水资源消费强度成为主要驱动因素,人均GDP、产业结构和城市化水平的影响因素相对较小。各行政区水资源生态足迹的主要驱动力除水资源消费强度外,还包括城市化水平。