价值核算体系融合物质流分析的沱江流域生态系统生产总值分配研究*

赵 锐,任昕芸,苏伟洲 ,杜 森,王璐璐,王 彬,薛琰烨

(1.西南交通大学 地球科学与环境工程学院,四川 成都 611756;2.西南科技大学 环境与资源学院,四川 绵阳 621010)

生态系统生产总值(gross ecosystem product,GEP)是指生态系统所能提供的产品和服务的经济价值[1]。流域是一个由社会、经济和自然组成的生态系统,具有陆地和水生相互联系的特点[2],承载气候调节、涵养水源、物质供给和文化服务等多种功能[3],核算其生产总值对推动流域生态量化考核和指导生态补偿机制设计具有重要意义[4]。国内外主要基于价值量评估对生态系统服务开展定量评价[5],通过核算生态功能量并转换为生态经济价值量,得出生态系统生产总值[6-7]。早期研究多是基于生态系统自身功能开展核算,但因系统内可能存在多种功能共同支撑一项服务的关联关系(如能量流动和物质循环共同实现碳固定),导致核算边界不清[8-9]。在此基础上,相关研究尝试以系统服务导向为目标[7],考虑生态系统结构和功能等特征引起的服务差异,构建了核算框架,可对不同尺度和不同类型的生态系统进行价值评估[3,6,10]。

既有研究报道了包括省域[11-12]、市域[10,13]、县域[14-16]和生态功能区[17-18]等在内的GEP 核算案例,但目前针对流域GEP 核算的研究还较少。OUYANG 等[19]利用综合生态经济模型对黄河流域青海地区的GEP 开展了核算,并识别了生态系统服务的跨区域流动特征;赵筱青等[20]研究了2005—2015 年抚仙湖流域土地利用变化对GEP的影响,揭示了单位面积GEP 在空间上的变化趋势;PASTOR 等[21]以葡萄牙Rio Seco 河和希腊Giofyros 河为研究对象,建立了适用于以间歇性河流和短暂溪流为地貌特点的生态系统服务价值指标体系;HUANG 等[2]对拉萨河流域GEP 及补偿机制进行了研究,发现生态资源稀缺性对流域生态系统服务价值影响较大;刘家倩等[22]利用生态耦合模型测算了鄱阳湖流域的GEP,发现干旱气候对GEP 存在抑制效应;马元希等[23]建立了适应于黄河青海流域特征的GEP 核算指标体系。上述关于流域GEP 核算的相关研究中,尚未考虑上下游之间生态服务的供需关系和生态系统服务的转移关系[23-24]。针对该问题,本研究在开展流域GEP 核算时,引入物质流分析(material flow analysis,MFA)方法,对核算的GEP 进行修正,以刻画生态服务在社会经济系统与流域自然生态系统之间的流动关系,表征GEP 在人为活动干预与自然调节作用下的动态平衡变化。在此基础上,通过分析流域各城市实际提供的生态服务价值,识别流域生态补偿的补偿主体与受偿主体。沱江流域是长江的一级支流,沿线覆盖成渝双城经济圈内多个大中型城市,因工业分布密集、人口增长迅速导致生态系统服务功能退化,面临严重的资源瓶颈[25]。通过开展GEP 评估可揭示沱江流域的自然生态系统运行状态以及社会经济活动对流域生态系统的影响,对构建流域生态价值转化路径具有重要的引导作用。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

沱江位于四川省中东部,是长江上游最大的支流之一,位于N28°49′17″~31°42′3″,E 103°40′57″~105°42′50″,全 长712 km,流域面积约27 860 km2,流域年均降水量1 200 mm。根据《沱江流域横向生态保护补偿协议》,确定纳入补偿的区域共涉及10 个市(州),包括成都市、德阳市、自贡市、内江市、绵阳市、眉山市、宜宾市、泸州市、资阳市和乐山市。流域人口超过3 700 万,GDP 占四川省的30.8%,也是四川省内污染较为严重的流域之一[25]。由于绵阳市、宜宾市和乐山市所占流域面积不足全流域的1%,故本研究重点选择成都市、德阳市、内江市、泸州市、眉山市、资阳市和自贡市为研究区(图1)。

图1 研究区位置示意图Fig.1 Location diagram of study area

1.2 研究方法

1.2.1 流域生态系统生产总值核算

目前常用的GEP 核算体系一般包括物质产品、调节服务和文化服务等3 个部分[6]。其中,物质产品是指人类从生态系统中获取的可在市场交换的各种物质产品,如食物、纤维、木材和药材等;调节服务是指生态系统提供可改善人类生存与生活环境的福祉,如水源涵养、土壤保持、洪水调蓄、空气净化和气候调节等;文化服务是指从生态系统中获得的非物质福祉,如生态旅游和景观游憩[26]。本研究在此基础上,结合《陆地GEP 核算技术指南(2020)》,确定了农业产品、林业产品、畜牧业产品、渔业产品、水资源、水源涵养、土壤保持、洪水调蓄、碳固定、空气净化、水质净化、气候调节和自然景观等共性指标。基于沱江流域实际,剔除了防风固沙、海岸带防护和休闲旅游服务3 个指标;根据流域土地类型占比情况,提供生态系统服务价值的主要是耕地和林地,分别占流域面积的78%和14%[27],而耕地提供的物种保育功能有限[12],且四川盆地的生态保育型服务主要由盆周山地(大巴山、龙门山脉和川东平行岭谷)提供[28],并未涉及沱江流域,故剔除了物种保育指标;此外,由于流域中氧气提供功能生态价值仅占总价值的0.1%[23],故剔除了氧气提供指标。在保留共性指标、剔除不相关指标的基础上,本研究最终形成适用于沱江流域的GEP 核算指标体系。通过水量平衡法等量化各指标,再通过影子价格和成本替代等方法将功能量转化为价值量,所有指标产生的价值量总和即为该区域的GEP (表1)。

表1 流域生态系统生产总值核算方法Tab.1 Accounting method of gross ecosystem product of river basin ecosystem

1.2.2 基于MFA 的GEP 分配

传统的MFA 模型是利用直接物质输入量(direct material input,DMI)衡量进入经济生产和消费活动的物质;利用直接物质输出量(directmaterial output,DMO)表征经济系统运行中产生的各类排放至环境中的废弃物[29],也可视为由人为活动产生的污染物排放对流域引起的负面效应。沱江流域系统的DMI 由两部分构成,一部分是系统实际提供的GEP (DMI1),即基于MFA修正后的GEP;另一部分是人为干预对流域GEP提升产生的正面影响(DMI2)。由于在上下游关系中,只存在上游的水质影响下游的可能,因此假设GEP 仅在沱江流域各城市内流动,上游自然调节作用降低或排污量增大时,下游GEP 可能降低。在此假设的边界基础上,建立流域生态系统的MFA 模型为:

式中:n为流域中的城市/区域数量,n=7,DMI1i是城市i修正的GEP,DMI2i指城市i环境治理产生的GEP 值,即投入的治理资金全部转化为该流域的GEP,以治理资金价值量表征,单位为亿元;DMOi是污染价值量,根据《沱江流域横向生态保护补偿协议》中确定的污染物类型,结合数据可获性,将其限定为化学需氧量(chemical oxygen demand,COD)以及氨氮(NH3-N)两类,利用四川水污染物税额2.8 元每污染当量计算[30],公式为:

式中:MCODi和M(NH3-N)i为城市i典型污染物的排放总量,kg;m和n为污染当量系数,本研究中m=0.8,n=1.0;T为污染物处理成本,本研究中T=2.8。

根据GEP 核算结果,利用式(1)可得出修正后的GEP (DMI1i),结合流域水资源量(WRi)可以得到流域内各区域的水资源分配价值(NAi),计算公式为:

式中:WRtotal为沱江流域当年水资源总量,亿m³;DMI1total为修正后的流域生态系统GEP 总量,亿元。

GEP 修正值DMI1i与水资源分配价值NAi的差值即为各区域的GEP 分配值(DDi),即:DDi=DMI1i-NAi。若DDi>0,则表示在当年内,流域内的城市i实际提供的GEP 较水资源分配价值更大,说明该市对流域生态环境保护做出了贡献;若DDi<0,则表示该市实际提供的GEP 较平均分配的GEP 更小,即消耗了更多的GEP。

1.3 数据来源

本研究以2018 年为基准年,测算了2018 年和2019 年沱江流域各城市的GEP。其中,物质产品数据和文化服务(自然景观)数据来自2018—2020 年四川省统计年鉴;调节服务(水源涵养、土壤保持、洪水调蓄、碳固定、空气净化、水质净化和气候调节)数据来自四川省生态环境科学研究院。

2 结果与分析

2.1 基于核算的GEP 变化特征

图2 显示:2018 年和2019 年,沱江流域GEP分别为4 120.21 亿元和4 477.67 亿元,2019 年GEP较2018 年增加了8.7%,说明沱江流域生态环境系统整体运行良好。其中,气候调节服务价值占比最大,2018 年和2019 年分别为1 268.92 亿元和1 476.64 亿元,分别占GEP 总值的30.8%和33.0%;2018 年和2019 年文化服务价值分别为1 200.07 亿元和 1 244.50 亿元,分别占 GEP 的 29.1% 和 27.8%,呈小幅下降趋势。上述二者的累积贡献占比分别达59.9%和60.8%;而产品供给、土壤保持和洪水调蓄等服务价值变化不大,在0.6%的范围内波动。

图2 2018—2019 年沱江流域GEP 变化Fig.2 GEP variation of Tuojiang River Basin from 2018 to 2019

2018—2019 年沱江流域内各城市的GEP 变化情况各不相同(图3)。其中,成都的GEP 总量最大,从2018 年的1 484.87 亿元增长至2019 年的1 589.17 亿元,增幅为7.0%,分别占流域GEP的36.0%和35.5%。相较于其他城市,成都虽然GEP 处于最高水平,但增幅最小。泸州的GEP总量最小,2018 年和2019 年分别为150.59 亿元和168.48 亿元,仅分别占流域GEP 的3.7%和3.8%,这与其高消耗与高污染的产业结构有关。

图3 2018—2019 年沱江流域各城市GEP 变化Fig.3 Changes of GEP among cities in Tuojiang River Basin from 2018 to 2019

2.2 基于MFA 的GEP 修正结果

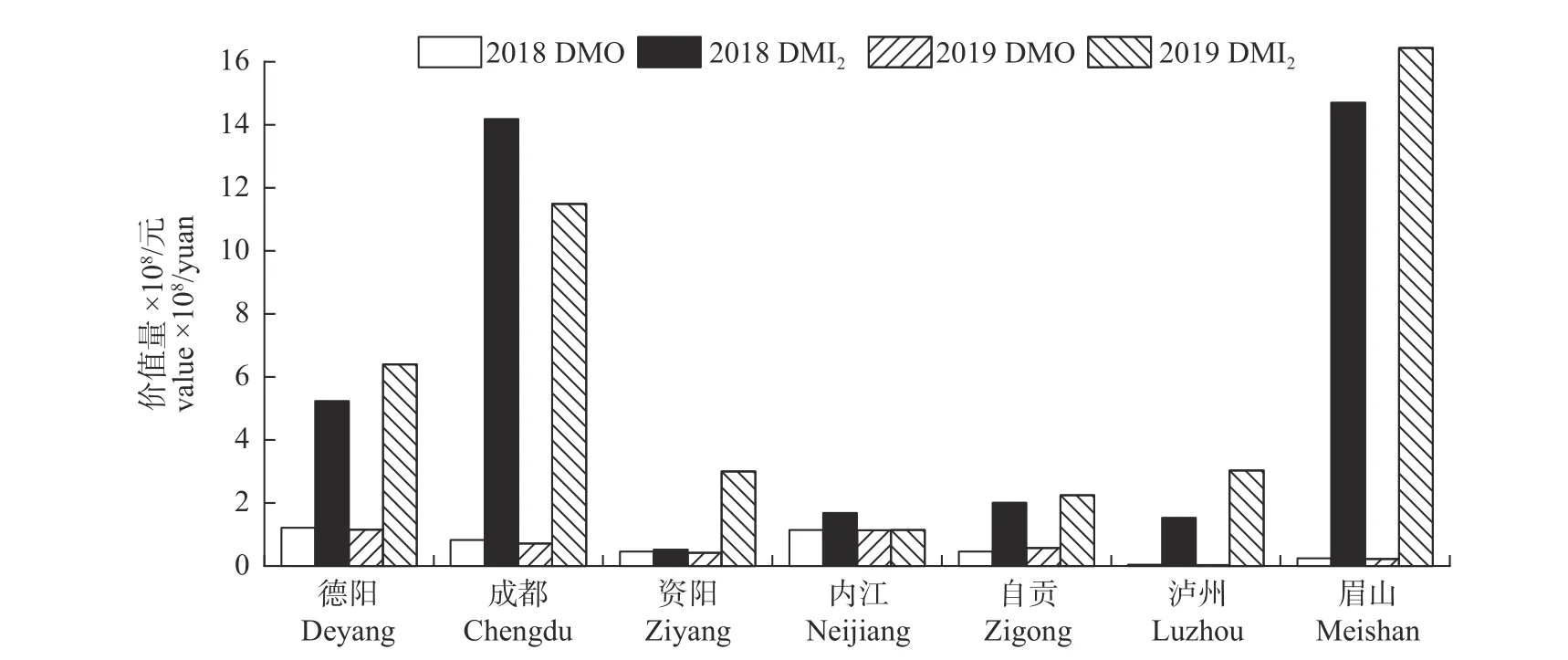

由图4 可知:2018 年和2019 年沱江流域污染价值总量分别为4.38 亿元和4.24 亿元,整体下降3.1%。其中,德阳市产生的污染价值量最大,2018 年和2019 年分别为1.21 亿元和1.15 亿元,分别占27.7%和27.2%;其次为内江市,2018 年和2019 年的占比分别为26.1%和26.7%,呈现一定的上升趋势。2018—2019 年流域治理价值总量分别为39.84 亿元和43.74 亿元,整体上升9.8%。其中,眉山的治理价值量占比最大,2018年和2019 年分别为36.9%和37.6%,分析其原因可能在于眉山的畜禽养殖污染突出,各级环保督察促使地方政府投入更多的资金用于污染集中整治;其次为成都市,2018 年和2019 年的占比分别为35.6%和26.3%;内江市的治理投入相对最低,2018 年和2019 年的占比仅分别为4.2%和2.6%;其余城市的治理价值量变化不大,基本在1.3%~6.9%的范围内波动。此外,各城市的污染价值量与治理价值量均存在较大差异,2018 年和2019 年的平均差异分别达18.63 倍和27.85 倍,其中眉山和泸州的差异较大,一方面反映了污染治理的紧迫性;另一方面体现了流域污染从上游向下游迁移的特点,需要考虑引入流域生态补偿机制减缓下游治理压力。

图4 沱江流域各市污染价值量(DMO)和治理价值量(DMI2)变化Fig.4 Changes of pollution value (DMO) and pollution control value (DMI2) among cities in Tuojiang River Basin

排除人为活动影响产生的价值后,流域各城市修正后的GEP 均出现了不同程度的降低(图5),降幅在6.2%以内,说明现有的产业结构对沱江水环境容量具有一定冲击,而流域水环境治理对维持GEP 供给具有支撑作用。其中,眉山市降幅最大,2018 年和2019 年的降幅分别为6.2%和5.8%;其余城市的降幅基本在1.0%以内。说明流域内开展综合治理对环境容量提升有积极影响;同时,随着产业结构的调整和生产效率的提高,有助于减少流域的污染排放。

图5 沱江流域各城市修正后GEP 与核算GEP 对比Fig.5 Comparison between the adjusted GEP and accounted GEP in Tuojiang River Basin

2.3 流域各城市GEP 的分配

由图6 可知:内江2018 年向沱江流域提供的生态价值最多,达到427.68 亿元;但2019 年减少至99.76 亿元,减少了76.7%。成都市向沱江流域提供的生态价值增幅最大,从2018 年的192.15 亿元上升到2019 年的329.49 亿元,上升了71.5%。泸州是唯一由生态价值外溢转为生态价值消耗的城市,从2018 年74.93 亿元变为2019 年的-4.95 亿元。德阳市的生态消耗价值下降幅度最大,由-763.27 亿元减少为-351.18 亿元,减少了54.0%。

图6 沱江流各城市GEP 分配(DDi)变化Fig.6 Changes of GEP distribution (DDi) among cities of Tuojiang River Basin

3 讨论

本研究通过对沱江流域2018—2019 年的GEP核算后发现:流域内GEP 总体呈现小幅上升,其中气候调节服务的上升趋势反映出沱江生态廊道的实施有效提升了植被面积和质量,增加了植被蒸腾耗能,有效调节了流域气候[31];而文化服务价值的小幅下降可能与区域城镇化发展引起建设用地面积扩张有关,继而影响了流域内的景观完整性[32];土壤保持和洪水调蓄等服务价值的小幅波动可能受到绿色创新政策驱动,产业结构优化和调整还在探索阶段,生产要素向第二、三产业聚集的同时仍存在资源非集约利用的情况,导致生态系统相关服务价值产生波动[33-34]。经MFA 修正后,流域内GEP 有所下降,其中降幅最大的眉山是受到食品加工以及畜禽养殖行业影响,在短期内面临水环境治理难题[35],说明流域内产业聚集和农灌需求等引起的叠加效应对GEP 产生了冲击,而既有的流域综合治理对生态系统功能的支撑作用相对有限[36]。

就流域内各城市GEP 的变化而言,本研究认为其主要受生态流量变化、政策激励和产业结构调整的影响。特别是随着成渝城市群一体化发展、西部创新驱动先导区建设等重要绿色创新政策的出台,产业绿色转型的动能明显提升,如成都受政策激励,产业结构逐步向专业化和集约化发展,GEP 表现最高,生态价值也呈现一定的外溢特征,超大城市的资源“虹吸效应”在逐步放缓,区域间协同发展产生的环境经济效益也有一定体现[33]。污染治理基础设施不足、支柱性产业高碳锁定效应明显的城市面临着生态系统价值消耗的发展瓶颈,如内江治理价值量呈现下降趋势,支流釜溪河和濛溪河上游水电开发密集,同期又有农灌需求,河流生态流量大幅降低,对水环境容量造成冲击[37],生态价值溢出也出现大幅降低,一方面是受生态流量补给不足的影响,另一方面则是医药制造、电子及通讯设备制造等新兴产业迅速集聚,既有的污染治理能力提升还存在一定差距[38]。上述讨论也反映出生态环境保护与社会经济发展的现实矛盾,流域内各个城市的GDP 产值、所承担的生态系统服务功能和生态消费等具有明显的时空异质性特点,应考虑加强彼此合作,形成上下游联动的发展网络,扩大网络中产业共生规模,提升绿色生产效率,推动流域生态和社会经济的均衡发展[36,39]。

流域生态补偿机制有助于平衡流域上下游相关利益主体经济利益,同时兼顾上下游积极性,促进生态环境质量的持续改善[40]。为此,本研究进一步识别了流域内生态服务的供受方角色,以期为流域生态补偿标准设计提供参考。通过引入MFA 对GEP 进行修正,沱江流域内城市间GEP分配差距更小,更符合由“较高水平、较大差距”向“更高水平、较小差距”转变的发展理念[41]。2018年,德阳、资阳和眉山是排污方,应作为补偿主体;而成都、内江、自贡和泸州是纳污方,应作为受偿主体;2019 年,德阳、资阳、泸州和眉山作为补偿主体,而成都、内江和自贡则作为受偿主体。2019 年内江向沱江流域提供的生态价值相比2018 年减少的最多,因河流生态流量减小,对水环境容量造成冲击,同时产业结构调整优势不明显,在一定程度上导致生态系统资源消耗增加[38];成都向沱江流域提供的生态价值增幅最大,这可能是受成渝双城经济圈建设的政策激励,产业结构向专业化和集约化方向发展,资源配置和循环利用效率上升,在一定程度上减小了对生态环境的影响[38];德阳的生态消耗价值下降幅度最大,可能与其产业结构调整有关,第三产业比重逐步上升,资源消耗有序降低[31]。补偿主客体的变化,反映出生态服务的供需关系对流域生态系统服务价值的影响。为此,针对生态价值存在外溢的城市,应考虑加强区域间人才、技术和资本的交流与合作,持续推动技术进步与效率提升,以助力流域全域绿色发展;而针对生态价值消耗的城市,一方面应进一步提升污染治理效率,削减污染负荷;另一方面还要考虑产业转型,优化产业结构,降低能源消耗强度,减少对外部生态价值的依赖。

此外,通过本研究也发现存在一些问题,值得进一步探索:首先,受数据的可获性和有效性,城市排污数据无法具体到流域范围,只能通过流域内城市的相关统计数据来推算流域所辖范围内GEP 变化情况;其次,并未综合考虑区域自然和社会经济发展水平来确定生态补偿的优先级,但优化后的GEP 可反映区域社会经济与资源环境的协调发展水平,此方法有望为生态补偿标准的设计提供有益参考。

4 结论

本研究以沱江流域为研究对象,编制了适用于沱江流域的GEP 核算指标体系;根据流域GEP 变化,不仅考虑到环境的生态系统服务价值,也结合了流域水质和水量,从水资源、水环境、水生态统筹治理的角度出发,以GEP 核算结果驱动生态补偿机制设计,并利用MFA 优化了GEP 核算结果,识别了流域内生态服务的供受方角色。沱江流域2018—2019 年的GEP 呈上升趋势,其中成都的GEP 贡献最大,泸州的GEP 贡献最小;就各城市分配的GEP 而言,成都生态价值溢出的增量最大,增加了71.5%;泸州是唯一由生态价值外溢转为生态价值消耗的城市,从2018 年的74.93 亿元变为2019 年-4.95 亿元。

——多棘沱江龙