传统村落空间分布及历史演进研究

——以三明市为例

王洪艳,孙文彬,封文币

(1.三明学院 建筑工程学院,福建 三明 365004;2.淮阴工学院 应用技术学院,江苏 淮安 223001)

2012 年4 月,国家四部委颁发的《关于开展传统村落调查的通知》指出:传统村落是指村落形成较早,拥有较丰富的传统资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值,应予以保护的村落。传统村落是农耕文化的重要载体,而农耕文化是中国传统文化的根基和灵魂[1];优秀的中国传统文化拥有强盛的生命力和社会价值,是中华民族的血脉精神[2]。对传统村落进行研究和保护,是对优秀的传统文化进行记忆、挖掘和传承,是文化自信的坚实基础。

2012年至2019年住房和城乡建设部等部门联合公布五批中国传统村落,共计6 819 个。其中,福建省拥有494 个,占全国总量的7.24%。此外,福建省住房和城乡建设厅自2015年9月至2021年6 月先后公布了四批共1 006 个省级传统村落名单。去除重复申报数据,福建省共有传统村落1 239个,其中传统村落数量分布较多的有宁德、南平、三明、龙岩、福州、泉州等地区[3]。福建省高度重视传统村落的保护与发展,不断推进传统村落的普查与调研,在政策上加以引导,并在经费投入上支持各地方对传统村落的研究与保护工作。

1 传统村落研究现状

我国传统村落研究起步于19 世纪20 年代营造学社对古建筑的调查研究[4],后经历了“民居建筑”研究、“乡土建筑”研究、“古村落”研究、“传统村落”研究等四个阶段[5]。民居建筑研究以建筑单体为研究对象,主要研究传统民居建筑空间布局、建筑营造技术以及民居建筑谱系分类等。1999年国际古迹遗址理事会批准的“关于乡土建筑遗产的宪章”,成为乡土建筑保护的国际性纲领文件,乡土建筑研究成为学术界研究的热点。在2012年传统村落概念被明确之前,传统村落常称古村落,古村落的研究已在全国各地展开,2012年以后“传统村落”研究热度逐年提升,以“传统村落”为主题词的“中国知网”论文发文量2021年达到2183篇。

传统村落研究涉及建筑学、地理学、景观学、生态学、民俗学等学科,呈现多学科交叉融合的特点。研究由单体的民居建筑逐步转向“村落环境”“空间形态”“景观基因”“生态廊道”等领域,研究视角呈现出多维度、多元化。研究方法从定性为主,向定性、定量相结合的混合研究为主[6]。康璟瑶等[7]运用GIS技术方法,从全国尺度分析国家级传统村落的分布规律及空间分布特征,探讨传统村落分布与地形、人口、经济、交通、城市格局之间的关系。高茜[8]从乡村人居环境和乡土文化的角度探讨传统村落的空间营造结构特色。王培家等[9]从区域角度分析传统村落的省内分布状态及西南地区传统村落空间分布特征及其影响机理。宋玢等[10]以榆林市传统村落为例研究黄土高原沟壑区传统村落的空间特征及其影响要素。邓运员等[11]研究了湘南地区传统村落空间秩序的表征、测度与归因。

三明市传统村落分布区域有各自的规律,如泰宁、清流明代砖木结构的成片民居,宁化的牌楼式民居与大田明代楼类建筑等[12]。目前,三明市传统村落的研究还不系统、不深入,研究视角多停留在传统村落中文物建筑的保护和历史文化遗产的挖掘,如大田土堡的保护研究,客家民俗文化的研究,而区域层面的研究明显不足。近年来,国家大力加强传统村落的数字化保护,提倡人工智能和大数据等技术的使用,GIS 技术、数字化保护和可视化呈现成为拓宽三明市传统村落研究的新手段和新视角。

2 研究对象

2.1 研究区域概况

三明市位于福建省中西北部,地理坐标为北纬25°30′~27°07′、东经116°22′~118°39,东依福州市,西毗江西省,南邻泉州市,北傍南平市,西南接龙岩市。三明市辖2 区、8 县和1 县级市共11 个行政区,面积约2.30 万km2,是福建省的交通枢纽中心、全国文明城市和国家卫生城市、国家园林城市及中国优秀旅游城市。

2.2 研究数据来源

研究数据来源于住房和城乡建设部、福建省住房和城乡建设厅以及福建省文化和旅游厅公报的中国传统村落数据。三明市有国家级历史文化名(镇)村10 个,省级历史文化名(镇)村10 个,2012-2019 年评选的中国传统村落62 个,福建省第一批传统村落51 个,共计133 个。其中部分村落重复申报评选不同级别的传统村落,如宁化县曹坊乡下曹村先被评为福建省级传统村落,后又被评选为中国传统村落,经过数据整理,除去重复数据26 个,以其中107 个传统村落为研究对象。根据获取的数据,选用百度地图数字地球坐标,结合ArcGIS10.8 软件矢量化传统村落点。采用国家公布的1:400万的三明市行政区划界限图,在地理空间数据云上获取分辨率为30米的数字高程模型。

3 研究方法

采用空间点模式分析方法,将传统村落视为点状形态,通过分析点的空间分布类型,研究传统村落的空间分布类型[13]。

3.1 地理集中指数法

地理集中指数法是研究传统村落集中化程度的重要指标。计算方法为:

其中,G 为地理集中指数,Xi为第i 地区的传统村落数量,n为地区总数,T为传统村落总数。G值越大表明传统村落空间分布较为集中,G 值越小,表明其分布较为分散[14]。

3.2 空间点格局识别

对空间点格局的分析,首先要判断空间分布是否存在规律,然后还要分析空间集聚的类型,集聚区域的位置、大小、形状等。点空间分布形态有随机分布、发散分布和集聚分布三种类型。目前广泛应用空间点格局识别的方法主要有平均最邻近分析和制作密度图两种方法。

最邻近距离是指点间最近距离均值。该分析方法通过比较计算最近邻点对的平均距离与随机分布模式中最近邻点对的平均距离,来判断其空间格局[15]。计算方法是实际最邻近距离与理论最邻近距离(随机分布时的理论值)的比值,公式为:

在地理信息空间中,密度制图反映点数据分布相对集中程度,表示密度分布的方法有核密度、点密度和线密度三种。研究选择较为常用的核密度估计法,该方法可集中反应区域内传统村落集中程度和空间集聚状况。核密度估计的结果与带宽和函数的选择相关。使用核密度分析法对传统村落点进行计算,可清晰显示传统村落点的集聚情况和密集区域[15]。

3.3 地形坡向、坡度和缓冲区分析

自然环境是农耕社会时期村落选址与格局形成的基础。缓冲区分析是地理空间目标的一种影响范围或服务范围,具体指在点、线、面实体的周围自动建立一定宽度范围内的多边形图层,然后建立该图层与目标图层叠加,进行分析而得到所需结果[15]。对三明市区划界限图、高程、坡度、河流以及道路等自然环境因素进行叠加及缓冲区分析,可得出不同高程上的传统村落空间分布图,结合社会因素并阐述地形、水文等自然因素与传统村落空间分布的关系。

4 空间分布及影响因素

4.1 传统村落县区分布统计

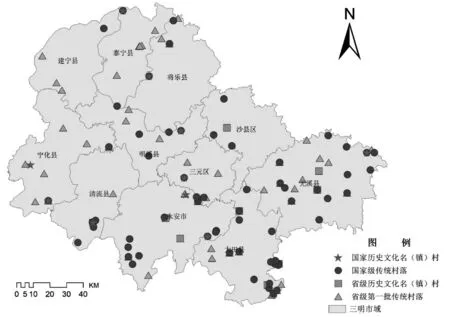

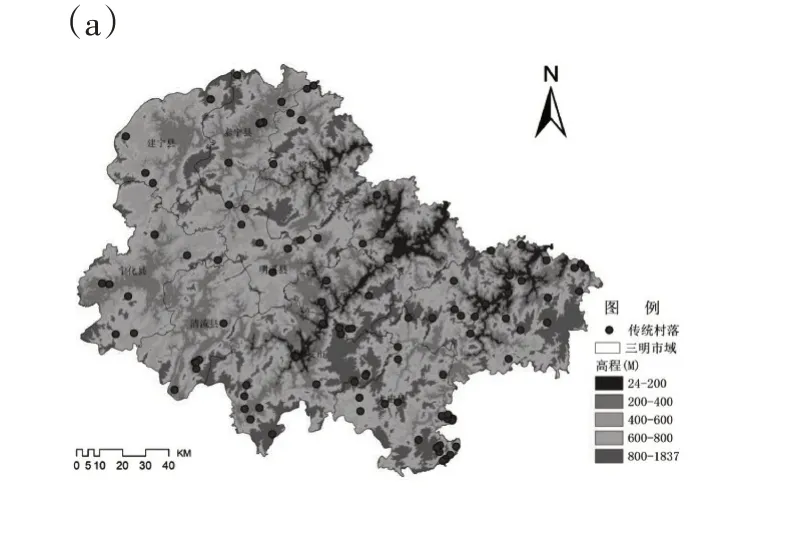

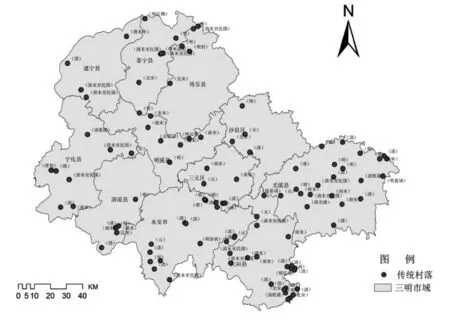

对107个传统村落样本进行矢量化处理,建立三明市传统村落地理信息数据库,与三明市区划图进行叠加和统计,得到不同行政区域内的传统村落分布状况,见表1,不同级别的传统村落分布图,如图1所示。

图1 不同级别传统村落分布

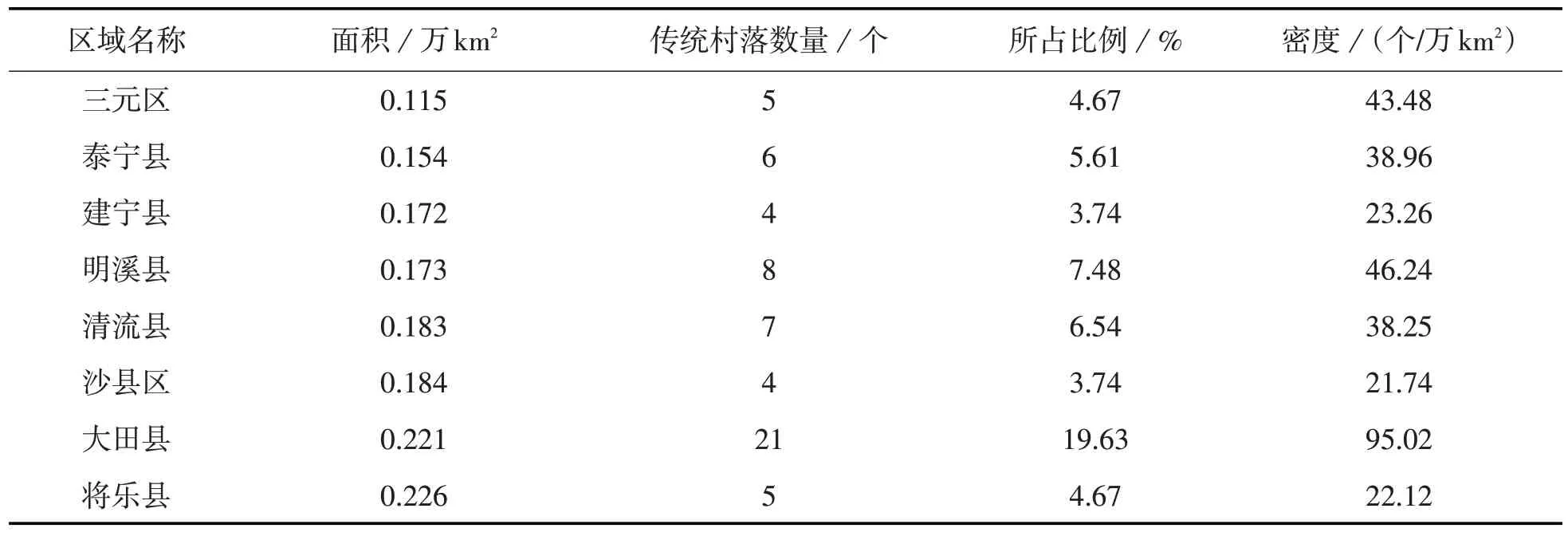

表1 传统村落县区分布统计

三明市传统村落空间分布密度为每万平方公里46.54个,从县区分布看,分布较不均匀,其中大田、尤溪和永安有60个传统村落,占传统村落总数的56%,大田传统村落分布密度最大,每万平方公里95.02个;其次是明溪、三元、泰宁、清流和宁化;最后是建宁、将乐和沙县,沙县密度最小,每万平方公里21.74 个。各县区的传统村落中都有较多的明代、清代、近代的文物保护单位,从这一角度看,资源的同质性较高。从传统村落类型构成看,类型丰富,有各式民居、土堡、庄园式建筑、山寨、古墓葬、古遗址、近现代史迹等建筑。另外,三明市已公布的红色革命遗址119处、167个点,有80%分布在三明市传统村落中,传统村落也成为三明市红色文化的研究、保护和展示利用的重要载体。

4.2 传统村落地理空间分布

4.2.1 集聚性分析

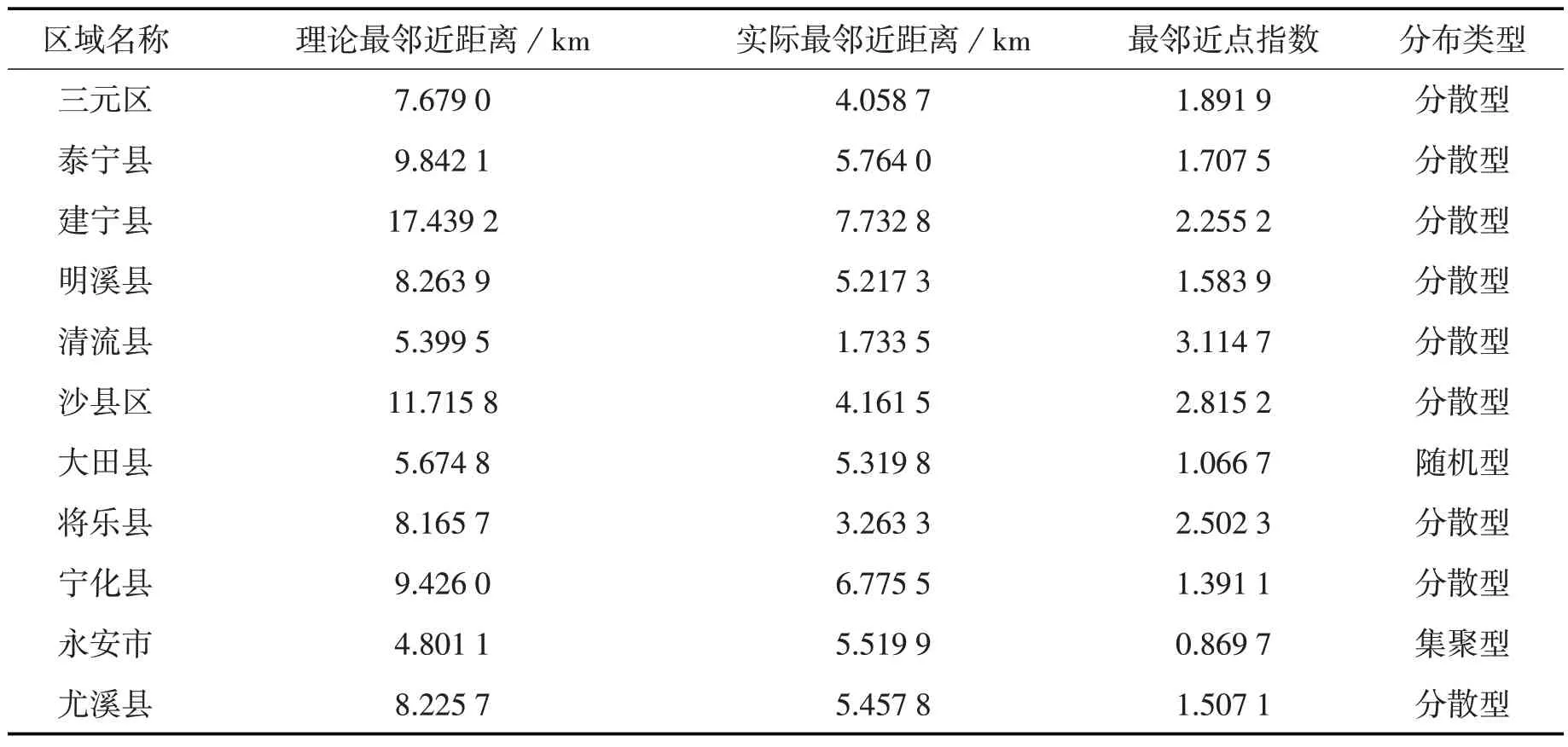

经过计算,三明市传统村落地理集中指数为36.30,均匀分布的地理集中指数为30.15,实际空间分布的地理集中指数大于均匀分布的地理集中指数,从整体上看,三明市传统村落分布较为集中[14]。根据最邻近距离指数分析法,运用Arc⁃GIS10.8 统计分析模块中的平均最邻近距离,分析计算得出:-r1=6.863 4,-rE=8.282 4,R=0.828 7,空间分布为集聚型分布,同时对三明市11 个行政区的传统村落分布模式进行分析,见表2。从区县看,只有永安市传统村落为集聚型分布状态,大田县传统村落随机分布,其余县区均为分散型分布;从全境看,三明市传统村落分布总体呈现大集聚、小分散的空间格局。

表2 三明市各区域传统村落空间分布类型

4.2.2 核密度分析

运用ArcGIS10.8 对107 个传统村落进行核密度分析,如图2所示。三明市传统村落的空间分布密度差异性显著,形成了三个密度集中区。其中密度值高的地方有两处,一是在三元区南部和永安市东北部,二是在大田县境内东南部,且向西北方向扩展。在尤溪县的东北部向西南方向也是核密度值较高,范围较集中的区域。

图2 传统村落密度分布

4.3 影响因素

4.3.1 地形地势

地理条件是传统村落的形成基础,影响着传统村落的空间分布。三明市位于武夷山脉与戴云山脉之间,境内以中低山及丘陵为主,流水作用形成的闽中大谷地贯穿中部,河谷与盆地错落其间,全境地势总体上西南部高,北东部低,最低处海拔24 m。利用ArcGIS10.8软件,将三明市传统村落空间分布图与在地理空间数据云获取的空间分辨率30 m 的数字高程模型进行叠加,得到传统村落的高程、坡向和坡度分布图,如图3所示。

图3 传统村落分布

从图3(a)可见,永安、三元、沙县的部分传统村落分布在海拔200 m以下比较平坦的的地方,部分分布在海拔200~400 m 的丘陵地带。建宁、宁化、清流及泰宁传统村落多分布在海拔200~400 m的盆地,周边地势较高,山体环绕。大田的传统村落多分布在海拔400~800 m的半山腰,部分传统村落的海拔在800 m 以上。尤溪的传统村落从低海拔的平原地区到海拔800 m 以上的地方都有分布。典型的代表为尤溪县武洋自然村,该村海拔落差大,从350~1 272 m不等,房屋依山而建,错落有致。从朝向分析,大部分传统村落都选择在南向、西南向,少部分朝向为东南向和西向,如图3(b)所示。从村落选址的坡度分析,大部分传统村落地形坡度为3~15 度,少部分地形坡度为15~25度,如图3(c)所示。

三明市传统村落空间分布形态受地形地势影响,多分布在高海拔地区,坡度多在3~15度较平坦地带,且周边群山环绕,多为高山型和半高山谷地型村落,其村落选址朝向适宜。永安市传统村落数量较多,呈高密度分布区,与永安相对平坦的地形有关,尤溪县传统村落的分布受地势影响呈分散型的空间格局。

4.3.2 河流水源

三明域内水网密布,多属于闽江水系,部分属于龙江、汀江和江西赣江水系,干流呈西、西南流向东、东北,规模不一的河流多达数十条,如图4(a)所示。主要河流有沙溪、金溪、尤溪和后溪等支流。这些支流流经三明各县市,雨水充沛,气候温和湿润,山间盆地中水资源充足,土壤深厚肥沃,自然资源丰富,生态环境得天独厚,成为三明市传统村落形成与发展的必要基础。传统村落建村初期会选择沿水系下游沿岸定居,而后向附近地区扩展。从1∶400万的行政界线图提取三明市4级河流及其水系矢量图,与传统村落分布图叠加并以距离河流1 000 m作多环缓冲区分析,得到传统村落沿水系1 000~5 000 m的缓冲区分布,如图4(b)所示,统计共有62个传统村落分布于水系缓冲区范围内,占58%,其余42%的传统村落也沿缓冲区范围外部展开。

图4 传统村落河网分布

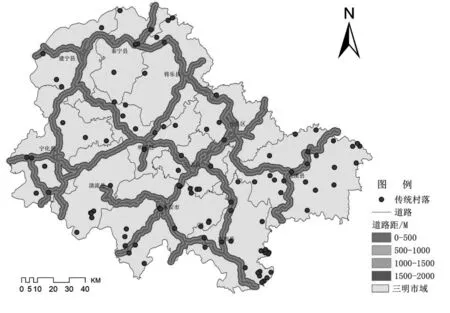

4.3.3 道路交通

传统村落分布还受交通通达情况的影响。用三明市域道路矢量图与传统村落分布图叠加,以500 m距离作多环缓冲区分析,得到传统村落沿道路500~2 000 m 的分布,如图5 所示,图中有28 个传统村落分布在道路500~2 000 m 的缓冲区范围内,占26%。交通较便利的传统村落与外界的联系会增多,容易受外来文化及开放生活的影响,传统村落在多元文化和开放生活下逐渐演变;相反,交通发展越为滞后,与外界的联系越少,传统文化与生产方式沿袭得越多,村落完整性越高,能够较好地保留原有风貌。

图5 传统村落道路分布

5 历史演进

5.1 历史源流

三明市历史悠久,东部将乐、沙县、尤溪发展较早,西部的泰宁、建宁、宁化、清流、明溪在隋唐之后逐渐兴起。唐至宋靖康年间社会安定,中原地区的汉人不断迁入,带来先进的文化与生产技术,并与这里的古闽越族不断融合而成为独特的客家民系,各县区接纳的一批又一批中原汉人,共同开发了三明境区[16]。闽西的宁化、清流是最早接受中原汉人也是传统村落最早开发的地方,宁化县石壁镇兴于隋,经唐末、五代、两宋进入稳定的发展期[17],逐步形成今天的客家祖地。尤溪、大田、永安不似宁化、明溪那样以客家人为主,而是汉人和本地土著人共同居住,宋以后外迁的人口较少,基本处于稳定状态,因此传统村落保留的较好。而宁化、清流、明溪等地虽为古代客家人主要居住地,但唐宋以后人口不断外迁,传统村落没落,保留至今的传统村落为数不多。

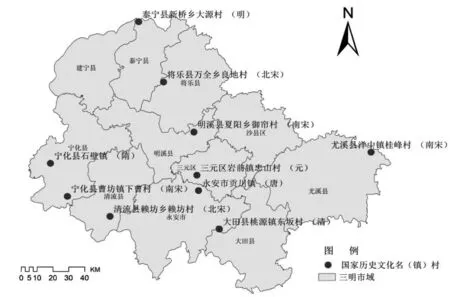

不同朝代的传统村落在三明境域各县区分布较为均匀,如图6 所示。其中国家级历史文化名(镇)村较完整地反映了不同历史时期传统风貌和地方民族特色,是传统村落的代表,文物丰富且具有重大历史价值。除了建宁县,其余各县区均有分布,如图7 所示。这些保存较好的历史文化名(镇)村多分布于区县交界处山高林森的地方,如清流赖坊村位于大山深处,是以客家人为主体的村落,完整保留整个村落原始的布局,是福建境内保存较好的传统村落。

图6 传统村落年代分布

图7 国家级历史文化名(镇)村分布

5.2 人口变迁

唐以前,古三明人以土著居民为主,有史料记载主要为闽越族和畲族组成[18]。闽越族主要分布在建宁、泰宁、将乐、永安、宁化等地。春秋战国时期,泰宁是闽越王无诸的领地,《泰宁县志》[19]记载:泰宁县于战国末出现闽越族人口,五代十国时,人口仅百余户。《永安县志·建置》[20]记载:“战国属闽越,秦以并天下,汉高帝五年复立闽越王,及武帝迁其人于江淮……”,表明春秋战国时期,永安地域有土著闽越族居住,到汉高祖时期,改族他迁。隋唐时期,三明境域已有较多畲族人口居住,多集聚在九龙溪旁傍山临水之地。目前,已保留下来的畲族多散居在汉族区域内[16]。因闽越人和畲族人后裔保留不多,且被汉族同化,传统村落发展虽然较早,但以畲族或闽越族为主的传统村落保存下来的却不多。大田东坂村是保存较好畲族传统村落,位于九龙江水源分系源头,平均海拔1 035m,是第七批国家历史文化名村。

西晋末年,中原汉人不断举族南迁到宁化、清流、明溪(归化)、建宁、泰宁、将乐、沙县、永安等地繁衍生息[16]。三明境内人口在唐中叶具有一定规模,宋代达到高峰。宋宝佑年间,仅宁化一地,人口就猛增至11万,至宋代末,三明境内人口已达50万人[16]。因此,从人口规模演变上分析,两宋时期是三明市传统村落建设发展的第一个高峰期。这一期间,中原汉人同化了当地的闽越族、畲族等土著居民,逐渐构成了以客家人为主的人口基础。南宋以后部分客家人外迁,以宁化、沙县、将乐为例,宋朝时期总人口为209 380 人,到了元朝降为103 996 人,下降50.33%[16]。明清时期,三明境域继续有客家人口向外迁移,主要以宁化、清流、明溪、建宁等地人外迁。人口的迁出必然导致传统村落的衰败。因此,历史上开发年代较早的宁化、清流、明溪等地的传统村落,今天保存较完整的并不多,其主要原因与后期客家人外迁有关。元明清时期,仍有中原汉人或沿海其它民系的汉人进入三明境域,融入已有的客家人口,其中永安、明溪、宁化、尤溪、将乐、泰宁各县均达到历史最高人口数,人口的增多再次促进传统村落的集聚,明清时期成为传统村落建设与发展的第二个高峰期。

分析107个传统村落样本,隋唐至两宋时期的传统村落共有25个,如图8(a)所示,可以看出宋代及以前形成的传统村落在三明各县区均有保存,其中在大田和尤溪分布较多,共占比1∕3。宋以后元明清时期的传统村落共计69个,其中元代7个,如图8(b)所示;明代26个,如图8(c)所示;清代36个,如图8(d)所示。清末至民国时期传统村落有13 个,这一时期,社会动荡,传统村落的发展停滞不前。但是,三明作为红色革命老区,传统村落中保留很多红色遗迹。如宁化社背村是典型的城郊高山村,村内保留有农民武装暴动指挥部旧址、泉上土堡战斗遗址和延祥阻击战指挥部旧址等建筑。将乐山坊村,曾为山坊闽北红军独立师第一团驻地旧址,由谢 氏家庙、富贵房祖厝、谢氏大院组成的建筑群,整体格局保存较好,总占地面积1 695m2,总建筑面积1 499m2。

图8 不同朝代传统村落分布

5.3 经济模式

东汉前,三明地域偏僻,人口较少,文化落后,生产力低下,基本靠着山伐狩猎或火耕水耨等粗放型农业来维持生活[21]。两宋时期,社会比较稳定,随着人口的增加,开垦了大量的耕地,有利地促进了农业的发展。有史料记载当时开垦的情况,“闽地脊狭,层山之巅,苟可置人力,未有寻丈之地不丘为田,泉溜接续,自上而下,耕垦灌溉,虽不得雨,岁亦倍收”[21]。泰宁的梯田占耕地的总面积的73%[19],沙县也是四望无平地,山田级级高,所谓“田尽而地,地尽而山,虽土浅水寒、山岚蔽日,而人力所致,雨露所养,无不少获”[22]。山区得到进一步开发,传统村落因此而建。第四批中国传统村落龙泉村龙安自然村座落于海拔750 米的半山腰,古民居依山而建,错落有致,被誉为梯田上的古村落。农业的发展,促进了手工业进步,纺织业、陶瓷、采冶业等都有很大的发展,商业贸易活动有一定的规模,同时建筑业有较高的水平,唐宋时期各县都建造了不少桥梁、城堡、寺庙、民居等建筑。

5.4 宗族文化

以农耕文明为主的三明市传统村落是以家族繁衍为原点的,宗族文化对村落空间布局,建筑类型以及建筑体量等都有影响。在空间分布形态上,传统村落呈围合形状,主村周边增建自然村,一个自然村为同姓氏,且大多同宗同源。宁化延祥村为第四批中国传统村落,共有10个自然村,以杨、官、刘三姓为主,居住有19 个姓氏。大田万宅村,始建于明朝嘉靖年间,是一座以余氏家族为主的血缘村落,现保存的历史文化遗产反映了余氏家族的发展史,被评为第三批中国传统村落。土堡是传统建筑的一种类型,建堡主要目的是为了防御,而强大的宗族文化则是营造土堡最重要的力量。三明土堡产生于隋代,宋元时期是发展期,元代是完善期,明清是成熟期。清代土堡建造技术以大田县最为成熟,至今保留较多的清代土堡建筑。尤溪、大田、永安三地传统村落较多,部分原因是因为村落内有保存较多并且较完整的土堡建筑,如大田太华镇小华村,泰安堡和广崇堂是其土堡建筑的代表。

各村落广建祠堂,几乎无姓无祠。为了加强宗族的集体力量,强化宗族意识,敬祖睦族,各姓氏建宗祠,修族谱,几乎都有史可查。省级传统村落济阳上丰村,海拔720~850 m,坐落于群山之间的谷地,蕴藏着丰富且悠久的历史文化,是闽中山区家族世系的血缘村落,现存有祠堂和大小厅房达二十余处,上丰祠堂体系是中国封建制度下宗族发展的缩影和典型代表。

单体建筑由大变小,聚落由小变大。早期传统村落受地形地势、洪水、野兽等自然因素影响,多在高海拔地区中选取地势平坦便于取水的地方选址,同时受宗族文化的影响,单体建筑体量较大,如宁化的石壁地区、湖村、泉上、都有很大的围龙屋,俗称九井十三厅。随着人口的增加和家族内部分解,以及农业生产效率的提高,传统村落选址慢慢从高海拔地区向低海拔地区迁移,其住屋也由大到小,在适合耕作的地区出现聚落,发展越来越大。

6 结论

在地理空间分布上三明市传统村落整体为聚集型,各县区分散布局,总体呈现大集聚、小分散的空间格局。分布密度差异性显著,存在三个明显的集聚区。各县区传统村落均保存较好,资源同质性较高,而且处于县区交界处的传统村落保存较完整。传统村落多分布在高海拔且地势平坦地区,择山而居,位于阳坡。在河流密集的地区传统村落形成较早,临水而居,而后向附近地区扩展。

两宋时期是三明市统村落形成与发展的首个高峰期,明清时期是传统村落发展的成熟期。形成较早的传统村落多为本地土著人开发,保存的不完整,而中原迁入的汉人形成的传统村落保存得更为完好。传统村落以农耕文化为主,宋代发展手工业和商业,经济繁荣,促进了建筑业的发展,清代建造技术得以成熟。以宗族文化为纽带,传统村落聚族而居,村落内的单体建筑早期较大,后期建筑逐渐变小。