制度情境中幼儿园教师的专业伦理困境

李园园 鄢超云

[摘 要] 专业伦理困境是影响幼儿园教师专业实践的重要因素,它影响着教师对事物的价值判断及行为选择。制度被认为是幼儿园教师专业伦理困境的重要成因,但已有研究主要关注正式制度,忽视了价值观、规范、习俗和惯例等非正式制度的影响。本研究基于社会学新制度主义的视角,采用参与式观察、叙事访谈和实物收集法对2所幼儿园和26名幼儿园教师进行了研究。结果发现,幼儿园教师在制度情境中遭遇了儿童优先与集体利益优先的忠诚冲突,工作时间在保教儿童与行政事务之间拉扯的责任冲突,尊重儿童自主与遵守安全规范和时间秩序、坚守保教公正与服从人情面子的立场冲突。制度情境中规范性要素和文化—认知性要素欠缺,导致制度在执行过程中偏离初衷,成为引发幼儿园教师专业伦理困境的根源。为摆脱幼儿园教师的专业伦理困境,建议增强规范性制度供给,规范行动者的实践选择;培育管理者和幼儿园教师的伦理意识,以文化—认知观念发展倒逼制度变革。

[关键词] 专业伦理困境;制度情境;社会学新制度主义

稿件编号:202212150004;第一次修改返回日期:2023-05-05;第二次修改返回日期:2023-05-19

*基金项目:陕西省教育厅人文社科项目“幼儿园教师专业伦理现状与提升策略研究”(批准号:19JK0010)

**通讯作者:李园园,四川师范大学四川省家庭建设研究院讲师,博士,E-mail:yuanyuanli1992@163.com

一、问题提出

幼儿园教师专业伦理是指幼儿园教师在教育教学中所应遵守的基本伦理规范和行为准则,[1]它为幼儿园教师在保教实践中确定“什么是正确的行动”提供指引。然而,在复杂的现实情境中,关于“什么是正确的行动”并不总是有明确的答案,常常出现某一种“正确的行动”同时蕴含着“做错事”的道德风险的情况。伦理困境所描述的便是这种在可供选择的方案中,每一种选择都可能同时带来积极和消极的后果,因而没有正确的行动方式,只有尽力而为的情形。[2]幼儿园教师的专业伦理困境是幼儿园教师在专业活动和实践中,面临几种相互竞争又皆值得重视的伦理价值,但一时难以作出判断或抉择的情境。它有可能会给幼儿园教师的观念认知和行为选择造成很大的冲击,甚至严重干扰正常的保教工作秩序。大量研究证实了幼儿园教师在日常工作中会经历种种专业伦理困境,专业伦理困境已成为一个影响幼儿园教师专业实践的重要问题。在对幼儿园教师专业伦理困境的分类中,全美幼教协会(NAEYC)以关系对象为划分依据,将幼儿园教师专业伦理分为对幼儿、对家庭、对同事(合作者、雇主)以及对社区与社会的伦理责任等类型,这一分类为后续研究提供了参照性框架。[3]蒂里和胡苏(Tirri K, Husu J)将幼儿园和小学教师的专业伦理困境分为教师和家长、同事、社区之间的冲突(文化冲突)。[4]李曼、雷晓茹、彭姝兰等沿袭了这一分类方式,并进一步探索了幼儿园教师与幼儿、家长、同事及领导等群体间专业伦理困境的具体表现。[5][6][7]张杰在“与他人关系”的基础上又增加了幼儿园教师“与自身”(自身价值观、专业决断)和“与他物”(保教活动、行政命令等)的冲突。[8]至此,幼儿园教师专业伦理困境涵盖了教师在处理与自身、与幼儿、与他者、与他物关系时的各种冲突。由于“与自身的冲突”总是镶嵌于与其他对象的冲突之中,因此本研究主要关注教师在对待幼儿、对待他者以及对待保教工作时遭遇的冲突。

在幼兒园教师专业伦理困境的成因中,制度被认为是重要原因之一。一些针对幼儿园制度的批判研究指出,尽管制度有利于幼儿园教育秩序的建构和幼儿园教育目的的实现,但幼儿园制度同时也侵蚀着儿童的非制度化生活领域,控制着儿童的活动,剥夺了儿童的参与权。[9]郑三元在认可幼儿园制度对班级保教工作和幼儿发展意义的同时,指出幼儿在幼儿园的制度世界中过着一种失真的生活,以致迷失自我,逐渐丧失主体性与创造性。[10]何霞萍指出,幼儿园教育制度是幼儿园教育体系正常运转的根本,也是教师行使教学权力、维护教学活动的根本,但是制度在运行过程中,存在“物化”和“非人化”的倾向,出现了“目中无人”“操控人”“奴役人”的情况,破坏了正常的教育生态,扼杀了教师和儿童的主动性、积极性和创造性。[11]幼儿园教师是一个组织性的存在,既是制度的维护者,又是幼儿的保护者,当制度所蕴含的价值取向与专业伦理相冲突时,便不可避免地陷入专业伦理困境之中。[12]詹姆士(Jameson A)最早就将伦理困境定义为“一个人知道做正确的事情,但制度约束使其几乎不可能采取正确的行动”的情况。[13]已有研究指出,幼儿园教师遭遇了在尊重幼儿自主性与遵守一日活动基本规则之间的专业伦理困境,[14][15]数据性评价制度带给幼儿压力的专业伦理困境,[16]在等级办园制度、幼儿园追求最大经济效益招生制度与幼儿平等受教育机会之间的专业伦理困境。[17][18]已有研究对宏观政策、保教规范等正式制度均有关注,但实际上,文化惯例、社会习俗等非正式制度发挥着比正式制度更大的作用。基于此,本研究选择以社会学新制度主义为理论视角,试图从更广泛的意义上来探究制度情境对幼儿园教师专业伦理困境的影响。在社会学新制度主义看来,制度不仅包括正式规则、程序和规范,而且还包括为人的行动提供意义框架的象征系统、认知模式和道德规范。[19]斯科特给出了一个综合性的定义,即制度包括为社会生活提供稳定性和意义的规制性(regulative)、规范性(normative)和文化—认知性(culture?cognitive)要素,以及相关的活动与资源。其中,规制性要素强调明确、外在的各种规制过程,如规则设定、监督和奖惩活动;规范性要素强调包括了价值观和规范的规则,即那些大家认为应该这么做的规范、义务和责任;文化—认知性要素强调人们下意识的、视若当然的认知框架,这些认知框架导致人们倾向于按照遵从惯例的方式行动。[20]本研究试图采用这一理论视角来揭示一系列不容易被察觉却又严重影响幼儿园教师专业伦理实践的制度性因素,以期为反思当前制度环境的风险、营造良好的幼儿园制度环境提供借鉴和启示,为幼儿园教师摆脱专业伦理困境提供新思路。

二、研究方法

(一)研究对象

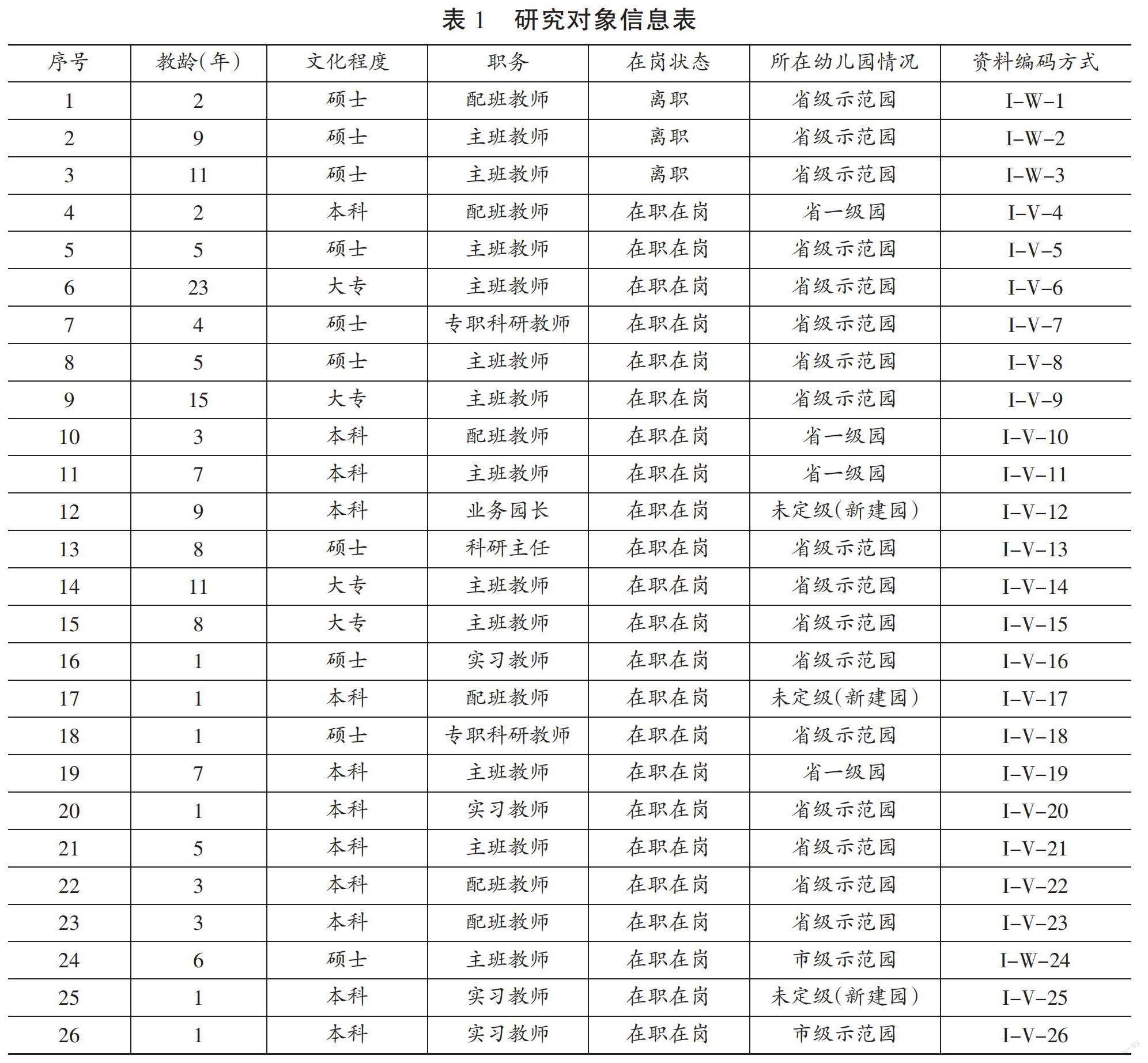

质性研究追求的并非统计意义上的代表性,而是追求个案本身在理解具体问题时的典型性。[21]本研究基于目的性和便利性相结合的原则选取西部地区某省会城市和非省会城市各1所公办幼儿园(记为K1和K2)和26名幼儿园教师(含两所幼儿园分园的教师)为研究对象,这两所幼儿园均为当地排名靠前、具有较高社会声望的幼儿园。选择公办幼儿园为考察对象的原因:一方面,公办园更为直接地接受来自行政部门的监督与管理,能够集中反映正式制度的影响;另一方面,在教育条件和教育质量方面的优势会吸引更多的社会关注,能够提供更为丰富的社会关系情境,并能更为全面地展现规范性和文化—认知性制度的影响。在具体班级的选择上,考虑到部分制度的年龄段特殊性,研究者在K1幼儿园选择一个大班和一个小班,在K2幼儿园选择一个小班和中班。在幼儿园教师的选择上,研究者采用便利性、目的性和滚雪球抽样相结合的方式:首先有目的地选择与本人建立了一定信任关系,且在日常交流或社交平台上表达过自身相关困境的幼儿园教师,然后再请他们推荐其他教师。研究者在预调研中发现,一些已离职的幼儿园教师曾经经历了非常强烈的专业伦理困境,且已有文献也证实了很多教师的离职是因为遭遇了教育系统中的伦理冲突和伤害。[22][23]此外,初入现场的实习教师也经历过强烈的“现实震撼”。[24]这两类教师都中断了与幼儿园的利益关系,更愿意“讲真话”,故研究者也将其纳入研究对象之列。研究者在访谈到第22名教师时,研究资料中的新信息变得极为有限,到第25和26位教师时已不再出现新的内容,于是将其视为资料已经饱和,停止访谈资料的收集。研究对象在教龄、文化程度、职务等方面存在一定的差异性,有助于增加研究结果的外部有效性。(见表1)

(二)研究资料收集方法

1. 参与式观察。

为了最大程度贴近幼儿园教师真实的伦理生活,研究者首先采用了参与式观察法。研究者分别于2021年9月6日至30日、2021年10月9日至11月29日(中途因疫情中断3周)、2022年5月19日至6月9日、2022年6月13日至6月17日在K1幼儿园大班、小班,K2幼儿园小班、中班开展了观察。重点关注教师在虑及什么是对幼儿好的方式、如何协调不同利益主体间的关系以及如何协调不同事务之间关系时感到为难、纠结、冲突等情境。共获得70 762字的观察记录,包含294个伦理情境。观察资料编码以O开头,班级中的观察记录资料编码方式为:O-幼儿园-班级-日期。全园性的观察资料编为:O-幼儿园-日期。小、中、大班分别记为J、M、S。如2021年9月6日在K1幼儿园大班的观察资料记为O-K1-S-20210906。

2. 叙事访谈法。

叙事访谈是由德国社会学家舒茨发展出来的。舒茨指出,在结构化、标准化的“一一问答”式的访谈中,研究者為了寻求自己想要的答案,往往会有意无意地使研究问题与研究者想要的答案进行关联,在研究结果上注重体现客观而忽视主体的经验。为了解社会运转的“真相”,舒茨认为我们需要一种开放式的、基于个体体验的访谈方式,并提出“人人天生就有讲故事的能力与表达愿望”的观点。[25]访谈以半结构化的方式进行,主要聚焦幼儿园教师在对待幼儿、他者以及保教工作等方面遭遇了什么样的专业伦理困境,引发专业伦理困境的原因以及在专业伦理困境中的内心纠葛与抉择,等等。访谈共分两个阶段进行。第一阶段以开放式探究为目的,以较为宽泛的问题引发教师的叙述,重点探究专业伦理困境及其制度影响要素。在整理分析第一阶段访谈资料的基础上,研究聚焦浮现出的专业伦理困境和制度要素进行第二阶段的访谈。结合研究对象的个人意愿,其中4位幼儿园教师采用了书面叙事的方式。单次访谈在20~60分钟之间,累计访谈时长910分钟,共获得115 618字的访谈资料。访谈资料编码方式为:I-访谈方式(书面访谈记为W,口头访谈记为V)-受访者序号。(见表1)

3. 实物收集法。

研究者采用了偶然发现(观察中自然获得)和特意收集(请教师和园长提供)相结合的方法,重点收集了支撑观察和访谈的背景性制度文本、制度性活动方案等。其中,制度文本包括官方类制度和非官方类制度。官方类制度指由行政管理部门颁发的规章制度、政策、条例等,除了国家统一公开的官方制度,本研究共收集了12份地方性官方制度,包括幼儿园所在省的《幼儿园办园行为督导评估细则》,所在省、市的《幼儿园等级评定办法》,所在区的《学前保育教育质量综合评价细则》,等等。非官方类制度指由幼儿园内部制定的制度、条例等,共收集了19份非官方类制度和制度性活动方案,如《KI幼儿园教职工行为规范及管理办法》《KI幼儿园教师考核细则》《K2幼儿园教职工奖惩办法》《K2幼儿园幼儿意外伤害事故责任认定及处理办法》等。实物资料的编码方式为“M-资料类型”。

(三)研究资料分析

研究者采用自下而上归纳类目的方法,借助NVivo 11 Plus软件对研究资料进行分析。首先,寻找关键语句,进行一级编码。在对资料进行逐句阅读中,对原始资料进行贴标签,对比标签表达的意义,形成一级码,例如将“安全第一”“最害怕意外”“不敢让他们玩”等编为“安全与幼儿探索自由”一级码,最终抽象出14个一级码。其次,提炼关键词,进行二级编码。反复对比一级码之间的关系,将表述相似意义的一级码再归类,形成更大的类属,比如将“安全与幼儿探索自由”“时间秩序与幼儿活动时间自主”等类聚成“尊重儿童自主的两难”二级码,共形成4个二级码。最后,通过对二级码包含的概念类属之间的关系进行分析,确定幼儿园教师在制度情境中经历的三大专业伦理困境主题,分别为“忠诚冲突”“责任冲突”和“立场冲突”。(见表2)

(四)研究效度与研究伦理

在质性研究中,效度这一概念是用来评价研究报告与实际研究的相符程度,而不是像量化研究那样对研究方法本身进行评估。[26]为了保证研究结果的真实性、可靠性和确切性,本研究尽量避免了一些导致效度失真的问题。具体做法包括:第一,在参与式观察中,在同一个班级保证较长的观察周期,避免幼儿园教师出于“形象整饰”的目的进行伪装与表演,表现出失真的实践;第二,在参与式观察中,力图以教师伙伴的身份角色进入研究现场,在班级中努力地融入集体,尽量采取和教师一致的方式行事,接纳与认可教师的行为,成为他们的伙伴;第三,为了走近幼儿园教师,尽可能地减少与管理层的密切接触,减缓幼儿园教师因上下级等级意识带来的身份疏离;第四,对研究现场可能发生的事情不做过多预设,尽可能地克服前见,关注和保留幼儿园教师在保教过程中自发出现的本土概念;第五,尽早对在研究现场速记的访谈资料进行文本登录工作,以保证在记忆的有效期内尽可能完整地描述出研究现场发生的重要事件;第六,在选择访谈对象时,有倾向性地选择易于建立信任关系的对象,访谈时采取自愿原则,承诺保护研究对象的身份信息,并向研究对象提供研究概要;第七,所有的研究资料均为研究者直接参与获得的一手资料。在研究伦理方面,本研究获得了四川师范大学伦理委员会的批准。为了避免给研究对象带来任何负面的影响,在调研过程中,研究者尽可能地减少传播一些在幼儿园里看到的不算正面的现象。最终的研究报告隐去了地名、人名等可识别性信息以及一些识别度高的研究资料。

三、研究结果与分析

研究发现,幼儿园教师在制度情境中的专业伦理困境主要表现为“忠诚冲突”“责任冲突”和“立场冲突”。其中,“忠诚冲突”是指幼儿园教师面临幼儿的利益诉求与家长、同事、领导等其他群体的利益诉求相冲突时难以抉择的情境。由于幼儿是幼儿园教师的核心责任对象,幼儿园教师应以幼儿的利益为先,当制度性力量阻碍这一目标的实现时,专业伦理困境便产生了。“责任冲突”是指幼儿园教师面临在两种以上需要履行的职责之间难以做出抉择的矛盾状态。开展保育教育活动是幼儿园教师的核心职责,当其他工作阻碍这一职责实现时就会出现专业伦理困境,其他工作越多、越频繁,专业伦理困境就越突出。“立场冲突”是指幼儿园教师在相互矛盾但都具有重要价值的规则之间进行选择的矛盾状态。在相互矛盾的规则中,选择一方往往意味着违背另一方,当重要规则被违背,幼儿园教师的责任和义务不能完整实现时,专业伦理困境便产生了。这三者之间并非割裂的关系,忠诚于谁的价值立场是最根本的问题,优先考虑哪些工作是对忠诚于谁的表现,而原则又为从事具体工作提供指导,三者构成了一个各有不同锚点,但又相互关联的立体结构。(见图1)

(一)忠诚冲突:儿童优先与集体利益优先的冲突

幼儿园教师的工作关涉多个群体的利益,促进儿童最大利益的实现是幼儿园教师的主要伦理责任,“儿童优先”和“儿童最大利益”是幼儿园教师应遵守的基本伦理。“儿童优先”作为一项伦理准则在多个国家的幼儿教育工作者专业伦理规范中均有明确规定。[27]《儿童权利公约》也确立了儿童利益优先原则,关于儿童的一切行为均应以儿童的最大利益为先。我国在早期儿童保育与教育实践中也一直强调儿童利益优先这一原则。[28]但在实践中,“儿童优先”又常常遭到“集体优先”的挑战,在事关集体荣誉与利益的评估与检查等事件中尤为明显。“各级各类不同口径下来的评比……初衷是为了提升教育教学质量,但实施过程中,老师是没有办法正常教学的。”(I-V-8,20210512)

研究者在调研中也经历了幼儿园为迎接普及普惠检查做准备的过程。尽管是随机抽检,未必会被抽中,但是幼儿园依然高度重视。在预计检查的前一周,配班教师会被抽去整理普及普惠检查所需文本资料,清理各专门活动室的设备与材料,创设园所公共区域环境等,主班教师在带班的同时需要负责班级各类材料的清点以及各区角、走廊环境的打造,班级教育教学活动只能由保育员来组织,活动内容则以布置环境所需的命题画和简单的桌面游戏为主。不可否认,评比的初衷是为了更好地促进对幼儿的保育和教育,但在筹备迎检的过程中,对兒童的教育反而被忽视了。“各项检查、接待也非常多,为了应付检查和接待,不得不带着孩子们突击搞环创。教室的每一面墙壁,包括走廊里的,都被要求及时布置好。对我们这种优秀幼儿园来说,肯定要体现幼儿,让环境说话,有幼儿活动的痕迹在里面。于是,我们不得不带着孩子们完成这些任务,补这些空白的墙壁,赶工一样地画画、做手工、拍照片……”(I-W-2,20210521)

活动与环境本是服务于儿童的工具,但在突击检查中,儿童却成为服务于活动与环境的工具。而在另一些接待活动中,儿童还可能沦为“表演者”,支持与配合成人精心策划的“演出”。老师说道:“看孩子游戏的时候,孩子就是一种表演者,对不对?尤其是面对比较重要的接待,比如等级评定这些,孩子们都是表演者。他是真的在游戏吗?他没有,他就是在表演!谁在哪里都是定好的,有些小朋友可能这个区角已经玩了一年了,但是没办法,他就得在这里,他是没有选择权的。有很多东西都是表面上的自由。特殊儿童,评级的时候肯定是不会让他来的,因为一日生活对他来说是一个挑战。”(I-V-8,20210512)

迎接各类检查和评比是幼儿园质量评估制度的具体运行过程。在接待检查或评估等活动中,幼儿园须根据上级部门要求或接待对象的期待,组织自身资源,提供符合检查者期待的表现,而幼儿园的表现又直接关乎幼儿园集体成员(在某些接待中还关乎上级管理部门)的荣誉和利益。检查和评比等活动本身并不和儿童利益相冲突,然而在实际运行中,为了维护集体的荣誉与利益,加之“尊重儿童利益”的理念还没有成为一种普遍的信念,管理者和幼儿园教师在追求“表现得好”的过程中就会有意或无意地发展出一套忽视幼儿或让幼儿让位于“集体的荣誉与利益”的行动逻辑。教师既是幼儿园的一分子,又是幼儿的代言人,既要维护幼儿园的利益,又要保护幼儿的利益,其职业具有对幼儿园和对幼儿“双重忠诚”的特点。忠诚于幼儿固然能使其获得道德实现的满足感,但可能遭受违背集体利益的负面后果;忠诚于幼儿园自然有利于自我的职业保存与发展,但可能要背负着违背儿童利益的愧疚感。由此他们便陷入了“怎么做都是错”的困境之中。

(二)责任冲突:工作时间在教育教学与行政事务之间的拉扯

幼儿教育在根本上是对幼儿成长承担责任的道德事业,时间是幼儿园教师履行教育责任的基本保障。幼儿园教师如何分配时间不单是一个方法问题,还是一个道德问题。[29]开展保育教育活动是幼儿园教师工作的核心,从事一定量的行政事务也是幼儿园教师职业的本质要求,但当行政事务成为主导,儿童保教成为“抽空”或“无暇顾及”的工作时,幼儿园教师便陷入了专业伦理困境之中。众多幼儿园教师表示,在日常工作中,他们被支配于大量非教学工作,包括各类培训、会议、写论文和推文、制作视频和推送、填写各类表格、节目表演等,并要接受行政监督和检查。他们深感有太多事情比“待在孩子们所在的教室里”更重要,以至于没有时间围绕儿童工作。以下是研究者在K2幼儿园小班观察到的一天。“早上9:00,幼儿吃过早餐,盥洗、点名后,两位老师都要去开会,于是将电视机打开,播放《波妞》动画片,由保育员负责维护秩序,组织幼儿的必需生活环节。直至11:10,两位老师回班,组织餐前准备和进餐活动。饭后,老师播放安全教育课件,幼儿配合摆拍安全教育活动照片,老师解释说,‘没有时间上,但是又要交照片,只有先把照片拍了,后面再找时间再补。拍完照片后,主班老师带领13名幼儿排练舞蹈(儿童节节目),配班老师带领4名幼儿排练童话剧,其他没有节目的幼儿去午睡。13:30,排练的幼儿去午睡,配班老师裁剪、粘贴、美化幼儿的绘画作品,主班老师裁剪、塑封要张贴到主题墙上的幼儿活动照片,临近幼儿起床时完成。14:30起床后,两位教师去楼下布置下午离园时面向家长的儿童美术作品展,保育员组织幼儿的生活活动和桌面游戏。16:20,两位老师结束布展回班,幼儿准备进行一天的最后一个环节——进餐。”(O-K2-J-20220527)

在这一天里,原计划的教学和游戏活动被会议、布置画展等事务性工作打乱,教师还要抽空插入补拍照片、排练等事项。幼儿园教师生活在争分夺秒的时间压力之下,但是儿童却没有得到应享有的教育。由于这些打乱教学计划的工作来自行政管理者的要求,幼儿园教师将其统称为行政事务。分配与服从行政事务是学校管理中行政权力规则的体现。行政权力规则将相关行动者嵌入到“支配—服从”的关系结构中去,居于行政权力优势地位者拥有支配、控制和决定幼儿园相关事务的发生及其行动方式的权力,他们决定着幼儿园教师时间的分配与使用。在行政权力规则的支配下,幼儿园教师感到,她们不得不离开教室、离开她们想要照顾和陪伴的孩子。“我感觉我每天疲于奔命地应付这些事务性工作已经筋疲力尽,经常觉得没有时间去思考,甚至花在孩子们身上的精力都越来越少。”(I-W-2,20210521)“这个月第一周在班上带班,第二周去电教室帮忙,第三周在教研室,第四周在保健室拥有了自己的‘工位。”(I-V-11,20210516)

尽管幼儿园教师对应该做什么、什么是最重要的工作有自己的理解和认识,但接受管理也是幼儿园教师职业的本质属性。幼儿园管理制度会明确规定教师服从管理者行政指令的条例,如“尊重和服从管理者的指挥”“服从幼儿园安排的临时性工作”等。行政权力规则是行政化管理的体现,具有突发性和优先性的特点,行政指令在时间上不断穿插、打破教师的日常教育教学工作,而教师需要优先执行行政指令,这使得幼儿园教师基本的保育教育职责难以得到保障。一方面,幼儿园教师认为应该将时间用于对幼儿的保育和教育,以实现自己对于儿童的保教责任;另一方面,服从行政管理也是幼儿园教师的分内职责,加之幼儿园教师的“职业命运”掌握在有权者手中,幼儿园教师可能缺乏抵抗不合理行政指令的勇气,这便加剧了幼儿园教师在工作时间分配上的两难。

(三)立场冲突:不同教育原则之间的摇摆

在如何对待幼儿上,幼儿园教师需要遵守来自不同层面的原则要求,但是这些原则之间也可能存在冲突,优先考虑何种原则构成了幼儿园教师的立场冲突。

1. 尊重儿童自主的两难。

自主是个体在一定社会关系中,根据自己的合理动机和推理去掌控自己生活且不受他者有意干扰的意愿与能力。[30]使未成年的学生在尽可能宽松的环境中自由成长,并学会自主是当今教育发展的基本趋势。[31]然而,由于学前儿童的特殊性,应在多大程度上尊重幼儿的自主一直存在争论。保护论者认为,儿童是脆弱、无知、缺乏推理和理解能力、不能自我控制和做出理性决定的,因此儿童的自主应该让位于成人的干预和保护;而解放论者则主张,儿童具有良好的天赋、无限的发展性和丰富的潜能,儿童的自我决定和自主选择可以帮助儿童获得自身的利益及自我发展。[32]事实上,解放论在反驳保护论对儿童武断、任性干预的同时,也由于忽视年龄的特殊性而走向了另一个极端。本研究基于发展主义的立场,不把儿童的自主视为绝对权利,而是视其为与儿童日益增长的进行成熟判断的能力同步发展的能力,[33]主张幼儿园教师的行为选择要在幼儿不侵犯和干扰他人自由时,尽最大努力支持他们的自主。但幼儿园教师在尊重儿童自主上常遭遇遵守安全规则和时间秩序的冲突。

(1)保护幼儿安全与尊重幼儿探索自由的两难。

儿童拥有自主的权利,但安全又是自由的前提,保护幼儿的安全与尊重幼儿的自主是幼儿园教师不可偏废的伦理责任。幼儿园应该设置一定的安全规范以确保幼儿的安全,但由于不存在绝对的安全,故不能以牺牲幼儿身体和精神自由的方式追求绝对的安全。在安全与自主的“跷跷板”之间,应该以“风险—收益”评估为平衡器,[34]即当某行为对幼儿安全既可能有益又可能有害时,如果收益是明确的,而风险又较小,则冒险是有价值的,应该被允许。但在实践中,幼儿园教师常常明知其中的“收益”,却丝毫不敢允许任何风险存在。“孩子特别喜欢玩老鹰抓小鸡、开火车这些游戏,但是一伙伙孩子拉到一起玩得很开心的时候,你敢让他玩吗?就不敢啊!还有在玩大型器械的时候,玩着玩着会开发出新的游戏,比如鲨鱼游戏、奥特曼游戏,这些游戏都会跑,你追我赶,就不敢让他们玩。虽然说《纲要》《指南》里面都会说让他们学会躲避的技巧,但是我们非常担心他们会撞到大型器械和别的小朋友……孩子有必要进行这些游戏,但是家长和领导,包括老师,都非常担心孩子的安全问题。”(I-V-19,20220529)

尽管幼儿园教师知道幼儿自主游戏的价值,但却因为可能的风险而限制了此类游戏。一方面,正如教师所谈到的,社会环境缺乏对风险的包容,家长和管理者高度的安全期待无形中给幼儿园教师施加了沉重的压力;另一方面,幼儿园还执行着一套严格的安全事故处罚措施,如在《K2幼儿园教职工请休假制度及奖惩办法》中就明确规定:“发生安全事故的班级,当月安全奖一票否决。按安全事故,对该事故经过责任划分、事故定性,经幼儿园行政及园务委员会讨论后,视情节轻重给予行政处分,追究刑事责任,并付经济赔偿。”教师也直言:“我们园只要出现安全问题,立马就是绩效考核直接10分、20分地扣,肯定也不能评奖评优了。”(I-V-19,20220529)

制度中明确规定一旦出现安全事故幼儿园教师将承受的后果,在惩罚的威严之下,幼儿园教师头顶上始终悬挂着一柄安全的“达摩克利斯之剑”,尽管其知道自主探索游戏活动极其必要,但却又不得不对其进行限制。同时,制度本身也反映出了管理者在制定制度时价值立场的单极化倾向,安全被推到了至高的地位,随着安全地位的无限放大,自由、发展等价值便遭到了挤压。此外,幼儿园制度还存在庞杂、混乱等问题,如将“安全制度”包含在“请休假制度及奖惩办法”之中,反映了管理者对制度内涵、内容、制度间关系理解的不当,管理者自身在制定、理解制度上的素养不足也是导致制度执行中产生冲突的重要原因。

(2)遵守时間秩序与尊重幼儿活动自主的两难。

幼儿园生活是一种集体生活,这种生活无疑需要一定的制度加以规范。幼儿园一日活动时间表为幼儿一日保教活动的组织提供了指导框架,能够有效避免盲目与混乱的出现,有助于提高活动组织与转换的效率以及教育资源利用的效率。但由于幼儿园教师所服务的多样化的幼儿需要更少的碎片化和条块分割的行动框架,所以需要教导和照顾他们的人对他们的自主性有更大的尊重。[35]幼儿园的时间表应该只是一个参照性的框架,应该赋予教师根据幼儿实际需要灵活调整的自由。但实际上,幼儿园的时间制度往往是整齐划一的,管理者也一再强调“教育教学基本要求是按时、按点、按质,该出来出来,该进餐进餐,该游戏游戏,该生活生活!规章制度在这里!规章制度需要大家共同来遵守!”(O-K1-20210922,园长在例会上的讲话)在时间制度以及管理者的约束下,幼儿园教师常常陷入遵守既定的时间秩序与尊重幼儿自主活动的两难。以下为在K1幼儿园的观察记录。“按一日活动时间表,8:50~9:50是入园、晨间游戏和集体教学时间,9:50~10:00是点心时间,10:00~11:00是早操和户外游戏时间。由于临近早操比赛,今天9:10~9:50,教师带幼儿上天台排练了40分钟早操,下楼盥洗、吃完点心已经到了10点,考虑到幼儿刚运动完,加之昨天幼儿的种植心愿单(每位幼儿介绍自己想种什么、怎么种,最终幼儿投票决定班级种植物)还没统计完,老师决定在教室继续统计。10:26,正统计时,保教主任巡班发现没有出户外,生气地批评:‘怎么不出去?非得要我一个个地盯着你们!该出去就是要出去!定时定点定质!非得给你们扣分才行!老师解释道:‘我们刚从外面回来,小朋友们要休息一会儿,我们十点半再出去。保教主任坚持说不行,该出去就是要出去。老师一边嘀咕‘太死板了,一边组织排队外出。”(O-K1-S-20210924)

上述案例反映了教师和幼儿所需要的弹性与时间管理者所要求的刚性之间的冲突。尽管并非所有的幼儿园都如此严格地要求教师恪守时间,但当遭遇此种情境时,幼儿园教师便陷入了困境之中。上述案例反映了制度执行中各类要素的复杂综合作用。时间表本身作为一项正式的制度安排,对幼儿园教师“应该做什么”提出了要求,但真正保障时间表威严的是作为非正式制度的管理者权威以及管理者为其设定的规范——遵守时间表才是正当的行动方式。可见,制度并非某一单独的制度基础要素在起作用,而是三大基础要素之间的不同组合在起作用。作为静态文本的时间表,非正式的管理者权威的出现增强了其强制性。但问题在于,管理者依其权威而要求教师遵守的规范可能存在价值偏颇。时间表确实可以消除浪费时间的行为,将人们逼近一个最高速度和最大效率的理想极限,但它强调的集体意识、整齐划一和令行禁止,也可能会脱离每一个班级、每一位幼儿的真实需要。“要求是在特定的时间必须到特定的场地开展户外活动,如果未在规定时间到达场地要扣教师绩效。但是儿童,尤其是年龄低段的儿童需要有时间和场地上的灵活性……我常常在想,在这种制度化的生活中,儿童的自主性到底可以表现在哪里?”(I-W-1,20210322)

每一位儿童都是独一无二的,他们都以自己的方式和节奏来开展学习,时间设置应该顺应儿童内在的生命节律,但在时间表的支配下,活动的发生并非因为儿童希望它们发生,而是它们应该发生,活动的结束也并非因为活动呈现了该结束的特点,而是它们应该结束。时间表是人为自己立的法,其目的在于更好地组织教育教学,但人为自己立的法一旦产生,它就具有了生命力,具有了它自己运行的逻辑,如果执行不当,就可能逐渐成为控制人、奴役人的“异化”物。[36]由此,原本为幼儿园集体生活提供保障的时间制度就背离了设置它的初衷。

2. 坚守保教公正的阻碍。

公正是关于一个人应该怎样对待人的基本伦理原则。[37]保教公正要求幼儿园教师根据幼儿的个性特质、发展水平和需要等为他们提供适宜的保教支持,使幼儿的个性、才智和身心能力都得到充分的发展。教育公正不仅和幼儿园教师个人的伦理素养紧密相关,也和社会公正、制度公正息息相关,社会文化观念中的不公正因素会阻碍教育公正的实现。

社会学新制度主义倾向于将文化界定为制度。中国传统儒家文化将人际交往中的人情和交换规范化,通过人情面子进行社会交换,通过“礼尚往来、知恩图报”维系人际关系成为一种合乎规范的人伦之理。在当代社会中,人情面子规则也是维系人际关系的重要方式。尽管“人情面子”图式使交往充满人情味,但它也可能带来有悖公正的局面。燕良轼等人指出,一旦考虑面子就会有差序,就会丧失原则。面子的介入导致道德底线发生变化。也就是在面子的作用下,人们会自觉或不自觉地放弃或部分放弃对道德与法律的操守,关注当事人的面子分配。[38]幼儿园作为一个社会组织,同样无法避免普遍的社会文化观念和规则渗透。“幼儿园真的会有一些东西,让你不能公平地去对待每一位小朋友。幼儿园活动比较多,有些时候要给某些孩子机会,我一般都会选择能够参加的孩子,但是有一些关系户,领导要求你的时候,你就很无力。比如我当时排了一个儿童剧,那个儿童剧有一个主角是阿姨,本来已经定了人,但园长强迫我必须要换人,因为有一个比较大的领导的女儿在我们班,必须要换成她。换了之后确实效果也还可以,但是这个过程就是让人感觉很不舒服。”(I-V-11,20210516)

尽管每一位幼儿在人格、权利等方面都是平等的,但在“人情面子”规则的作用下,幼儿会因其家庭所掌握资源的不同而遭受区别对待。公正的客观准则是每一个个体的利益都同等重要,没有人应该被特殊对待。但道德总是和文化联系在一起,不同的文化有不同的道德规范。[39]当差序公正成为一种普遍流行的道德规则时,如果有人不照此规则行事,便是不道德。于是,幼儿园教师就陷入了不服从“人情面子”不道德、服从“人情面子”也不道德的两难境地。

四、讨论

在社会学新制度主义看来,任何制度的出现与维持都必须基于制度的规制性、规范性和文化—认知性这三根支柱。[40]规制性支柱指那些强制性的规章条文,它不仅说明必须做什么,而且还告诉人们,如果没有遵循这些规定将会受到哪些制裁;规范性支柱指人们对应该做什么的群体规范,告诉人们这样做在道德上才是适当的;文化—认知性支柱则是指人们之间关于“理所当然”的共享理解。若只做出种种规制性的规定,而缺乏道德层面的规范或失去“文化—认知”模式的支撑,那么制度在执行中将难以获得合理的行动逻辑。研究表明,和规制性制度的约束相比,规范性和认知性因素对制度的持续和推广有着更强的影响。[41]在幼儿园制度情境中,不乏对幼儿园教师必须做什么以及相应利害结果的规定,但规范性和文化—认知性制度的不足在很大程度上导致了制度在运行过程偏离了其设置的初衷。

(一)制度情境中的规范性制度缺位

在本研究中引发幼儿园教师专业伦理困境的制度情境中,所涉及的规制性制度主要包括学前教育质量评估制度、行政权力规则、安全管理制度以及时间管理制度等,这些制度符合相关法律、法规或规章的规定,或有相应的法律、法规及规章的授权。但制度的合理運行还需要规范性制度的支持。规范性制度包括了一套价值观和规范,规定事情应该如何完成,并规定追求所要结果的合法方式或手段。[42]规范性制度的目的在于让行动者在制度情境中“正确地做事”,然而,审视当前幼儿园有关制度的执行过程可以发现,规范性制度是缺位的,制度缺乏对执行中合法方式或手段的明确规定,缺乏具体的操作路径、有效的监督机制和具体的保障机制等。例如,在学前教育质量评估制度方面,管理者对评估指导思想、评估原则、评估内容等做出了说明,但对如何评估、如何保障评估过程中的科学性和道德性等关键环节的关注度不足。由于缺乏具体的规范性指南,抽象性的“正确方向”“科学评估”“儿童为本”等原则在实践中被异化为可有可无的“软约束”。在行政权力规则方面,《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》等法律法规规定了教育行政部门、园长等机构和管理人员对幼儿园教师的行政管理权力,形成了“支配—从属”的行政权力规则,管理者有权分配幼儿园教师的工作任务,指定幼儿园教师的工作方式。然而,行政权力的运行却缺乏完备的监督机制,无法有效规避管理者管理行为的武断性和任意性。在安全管理制度方面,对如何保障幼儿安全的过程性手段规范不足,缺乏对安全的自由底线、发展原则的有效保障以及对过度保护行为的界分,导致实践过程中安全价值取向的极端化,构成了对“自由”“发展”等价值取向的威胁。在时间管理制度方面,秩序和效率是时间管理制度获得合法性的价值基础,但尊重儿童的年龄特点和幼儿生活的复杂性、灵活性是时间管理的道德基础,管理者基于效率的逻辑提出严格守时的要求,忽视了幼儿发展的自主性及其需求的多样性,偏离了以儿童为本的道德立场。[43]

(二)制度情境中的文化—认知性制度孱弱

社会学新制度主义将文化纳入制度概念范畴,强调文化对个体认知图式、身份认同以及具体偏好的塑造。正如斯科特所言:“我使用带有连字符的‘文化—认知一词,是指‘内在的理解过程是由‘外在的文化框架所塑造的。”[44]文化—认知性要素强调个体的认知观念对其实践活动的牵引和规制作用,如果制度没有得到行动者的价值认同,或行动者的价值观念与制度的价值取向相悖,制度在运行中将会受到阻碍。考察幼儿园的制度情境可以发现,其制度运行存在文化—认知性制度孱弱的问题。第一,尊重儿童的文化—认知观念还没有被管理者和教师完全内化,保障儿童自由、公正、权利等观念还没有真正成为集体的价值共识。幼儿园质量评估制度、安全管理制度、时间管理制度等在制定之初总是蕴含着“为了儿童”的价值内核,并对行动者寄予了在执行中遵守此价值立场的期待。然而,制度实践过程中所呈现的仍旧是一个由成人主宰的世界,在与儿童利益相冲突时,成人更倾向于根据他们自己的目的和需求来组织和安排活动。[45]社会学新制度主义强调行动者在制度运行中的能动性,个体与制度之间有一种建立在实践理性基础上的互动,个人有时甚至根据此种实践理性对制度模板进行修订,[46]“尊重儿童”文化—认知观念不足的行动者基于其实践理性的行动就可能导致制度在执行中偏离了儿童这一准则。第二,传统社会的负向文化观念塑造了幼儿园教师的选择偏好,阻碍了专业伦理价值的实现。社会文化、惯例会塑造幼儿园教师的认知观念,当文化所塑造的认知观念与专业伦理所期待的价值相悖时,便形成了对专业伦理的阻碍。例如,当代教育倡导公平、公正的价值理念,但传统熟人社会的“人情面子”交往规范已经内化为行动者的集体无意识,影响着幼儿园教师的认知观念和行为选择,阻碍着教育公正伦理价值的实现。

社会学新制度主义既强调个体是深嵌于制度之中的,制度为个体提供认知模板,同时也强调行动者的行为反过来又可以影响制度安排和制度变迁。由于制度缺乏对道德的有效规范,加之“尊重儿童”文化—认知观念的不足、负向文化观念的阻碍,偏离制度初衷的实践模式就可能出现。由于这些实践模式符合当前的文化共识,它们反而获得了价值层面的合法性,被行动者确认为适当的行为方式,且逐渐被客观化为一种外在于他们的共享意义,它可以再次通过塑造主体认知和身份认同的方式作用于新一代行动者。因而,一种偏离制度原型和制度既定目标的行动模式便被制度化了,成了制度模板的一部分。

五、教育建议

面对制度情境中规范性要素和文化—认知性要素不足所引发的专业伦理困境,应通过增强规范性制度供给来规范行动者的实践选择,以及培育行动者的价值观念,从“认知—文化”观念的发展倒逼制度更新来应对。

(一)增强规范性制度供给,规范行动者的实践选择

规范性制度在确定组织目标的同时,也指定追求目标的适当方式,是制度说明性、评价性和义务性维度的重要体现。[47]如前所述,规范性制度的目的在于让行动者在制度情境中“正确地做事”,规避制度在运行中不合法方式和手段的出现,应加强对制度执行中“道德上正当的”行动方式的规定。制度制定者应该对相关制度在执行过程中应遵循的底线、原则、达到的标准进行补充,并对可接受的行为、期待的行为以及不当的行为做出明确规范,以引导行动者的行为。对那些在界定上具有一定模糊性的问题,如“安全与自由”“秩序与自由”等,在明确基本底线和原则的基础上,要强化对“如何平衡好安全需求与自由探索、发展需求”“如何平衡既定集體时间秩序与幼儿特殊需要”等问题的公开讨论,促进行动者在实践中对道德上正当的方式的思考。社会学新制度主义指出,组织中的领导者能够在制度之内创造某种价值体系,即便制度面临某些可能削弱其效用的客观状况,这样的价值体系仍然可以维系下去。[48]因而,各级领导者自身应加强对规范性制度的认知和理解,并在行动层面作出表率,引领一种符合道德规范的制度实践过程。此外,理解与意义建构是制度顺利运行的关键环节,因而,应加强对制度情境中规范性制度的传播与教育,引导管理者和幼儿园教师对制度执行规范的正确认知,形成一种普遍共识,如此方能期待管理者和幼儿园教师逐渐发展起与制度规范体系相适应的“文化—认知”图式,更好地理解制度价值内核并据此展开有效行动。

(二)培育行动者的伦理意识,以“文化—认知”观念倒逼制度完善

制度的变迁一般会在一定的“文化—认知”观念的驱动下有秩序、有目的地进行。与通过完善制度的规范性要素来引导行动者的“文化—认知”观念相反,若行动者的“文化—认知”观念先行发展起来,也会倒逼制度的变革与完善。制度成员的认知关乎制度再生产的顺利与否,具有一定理解能力的行动者可能对制度展开反思、评估等认知性活动,导致制度的维系或变革。[49]本研究在调研中发现,并非所有教师都对制度情境中的行动模式与伦理价值的冲突有感知,相当一部分教师将其视作理所当然。因此,应促进教师和管理者积极转变观念,将幼儿教育专业伦理价值观与规范渗透到教师教育的方方面面,加强专业伦理教育,丰富管理者和幼儿园教师对专业伦理规范的认知,使其明确知晓什么是专业中可接受的行为,什么是值得倡导的行为以及什么是不倡导和绝对禁止的行为;鼓励管理者和教师进行伦理反思,引导其从专业伦理的角度去审视那些出于惯性、直觉式行动模式中所蕴含的专业伦理信息,重新思考行为的伦理正当性,在反思中增强伦理敏感性;营造民主的园所氛围,鼓励幼儿园教师对伦理不当现象进行批判并提出可行的解决方案,为幼儿园教师表现出来的能动性提供支持。

参考文献:

[1]张地容,杨晓萍.论幼儿园教师专业伦理的实践困境与路径选择[J].中国教育学刊,2014(05):99-102.

[2][25]李园园,李昕莞,鄢超云.学前教育专业师范生实习伦理困境:基于扎根理论的研究[J].教师教育研究,2021(03):104-110.

[3]NAEYC. Code of ethical conduct and statement of commitment[EB/OL](2015-04-20)[2023-05-14].https://www.researchgate.net/publication/234708209_Ethics_and_the_Early_Childhood_Teacher_Educator_A_Proposed_Addendum_to_the_NAEYC_Code_of_Ethical_Conduct.

[4]TIRRI K, HUSU J. Care and responsibility in “The Best Interest of the Child”: relational voices of ethical dilemmas in teaching[J]. Teachers & Teaching, 2002, 8(1):65-80.

[5]李曼.幼儿园教师专业实践中的伦理困境研究[D].上海:华东师范大学,2016:31-90.

[6]雷晓茹.幼儿园教师专业活动中的伦理困境研究[D].金华:浙江师范大学,2017:30-38.

[7]彭妹兰.幼儿教师专业伦理困境研究[D].广州:广州大学,2020:23.

[8]张杰.幼儿教师专业伦理困境研究[D].重庆:西南大学,2015:55.

[9]陈莉.幼儿园制度化生活的必要性及其限度[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2021,49(2):152-157.

[10]郑三元.幼儿园班级制度化生活[M].北京:北京师范大学出版社,2004:196-216.

[11][36]何霞萍.走向“人本化”的幼儿园教育制度规范[M].成都:四川师范大学出版社,2014:92,50.

[12]FRENCH?LEE S, DOOLEY M M. An exploratory qualitative study of ethical beliefs among early childhood teachers[J]. Early Childhood Education Journal,2015,43(5):377-384.

[13]JAMETON A. Nursing practice: the ethical issues[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall,1984:6.

[14]黄巧.教师在幼儿自主与遵规两难情境中决策的伦理考量研究[D].南京:南京师范大学,2021:15.

[15]段丽婷.责任伦理视域下幼儿园教师伦理决策研究[D].金华:浙江师范大学,2020:17-18.

[16][23]STRAUSS V. Kindergarten teacher: my job is now about tests and data?not children. I quit.[EB/OL].(2014-03-23)[2023-05-27].https://www.washingtonpost.com/news/answer?sheet/wp/2014/03/23/kindergarten?teacher?my?job?is?now?about?tests?and?data?not?children?i?quit/.

[17]黄小莲,陈妍琳.幼儿园等级评估制度现状考察与批判——基于教育公平的视角[J].学前教育研究,2014(03):15-21.

[18]MILLEI Z, GALLAGHER J. Ad?hoc numbers forming provision and policy: round and round of universal access in an Australian preschool[J]. Early Child Development and Care,2017,187(10): 1528-1542.

[19]何俊志,任军锋,朱德米.新制度主义政治学译文精选[M].天津:天津人民出版社,2007:59.

[20][42][44][47]斯科特.制度与组织:思想观念与物质利益:第3版[M].姚伟,王黎芳,译.北京:中国人民大学出版社,2010:56-65,63,66,63.

[21]渠敬东.迈向社会全体的个案研究[J].社会,2019(01):1-36.

[22]GLAZER J. A devils bargain: teachers decision to transfer and moral injury[J]. Teachers and Teaching: Theory and Practice,2022,28(1):118-129.

[25]陈红燕,杨秋宁.德国质性研究方法发展及其在教育研究中的借鉴[J].民族教育研究,2016(04):98-104.

[26]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:391.

[27]姬生凯.NAEYC幼儿教师伦理操守准则与承诺声明的演进与启示[D].金华:浙江师范大学,2014:63-82.

[28]曾皓.儿童利益最大化原则在学前教育立法中的落实[J].法学,2022(01):50-65.

[29]孟慶男.论教师的时间道德修养[J].中国教育学刊,1998(03):60-62.

[30]张国平.幼儿自主与教师形塑间的张力[D].成都:四川师范大学,2018:11.

[31]陈桂生.聚焦学生角色:现今学生价值倾向问题[M].北京:教育科学出版社,2011:65.

[32]张杨.西方儿童权利理论及其当代价值研究[M].北京:中国社会科学出版社,2016:82-86.

[33]BORNSTEIN M H. Handbook of parenting(Volume 5)[M]. New York: Routledge,2019:8.

[34]BALL D J. Policy issues and risk?benefit trade?offs of“safer surfacing” for childrens playgrounds[J]. Accident Analysis & Prevention,2004,36(4):661-670.

[35]VASCONCELOS T. Childrens spaces as sites for ethical practices: a “School?as?a?Tree” in an economically impoverished neighborhood[J]. International Journal of Early Years Education,2006,14(2):169-182.

[37]檀传宝.教师伦理学专题:教育伦理范畴研究[M].北京:北京师范大学出版社,2010:47.

[38]燕良轼,周路平,曾练平.差序公正与差序关怀:论中国人道德取向中的集体偏见[J].心理科学,2013,36(5):1168-1175.

[39]蕾切尔斯.道德的理由[M].杨宗元,译.北京:中国人民大学出版社,2013:16.

[40]尹弘飚.论课程变革的制度化——基于新制度主义的分析[J].高等教育研究,2009(04):79-85.

[41]COLBECK C L. Assessing institutionalization of curricular and pedagogical reforms[J]. Research in Higher Education,2002(04):397-421.

[43]黄进.重塑时间生活:幼儿园时间制度化现象审思[J].中国教育学刊,2019(06):57-63.

[45]丁道勇.儿童观与教育[J].教育发展研究,2015(15-16):26-32.

[46]谭融,郝丽芳.论新制度主义三大流派的分歧与融合[J].理论与现代化,2013(06):5-10.

[48]马雪松,周云逸.社会学制度主义的发生路径、内在逻辑及意义评析[J].南京师大学报(社会科学版),2011(03):61-65.

[49]崔珊珊.社会学制度主义视域下制度变迁的发生机理[J].理论月刊,2022(10):100-107.

Research on the Kindergarten Teachers Ethical Dilemma in Institutional Situation: Based on the Perspective of Sociological New Institutionalism

LI Yuanyuan,1 YAN Chaoyun2

(1Family Construction Institute in Sichuan Province, Sichuan Normal University, Chengdu 610066 China; 2College of Educational Science, Sichuan Normal University, Chengdu 610066 China)

Abstract: Professional ethical dilemmas are significant factors that impact the professional practice of kindergarten teachers, influencing their value judgments and decision?making regarding actions. Institutions are considered as one of the important factors contributing to ethical dilemmas among kindergarten teachers. However, existing research has primarily focused on formal institutions while overlooking the influence of informal institutions such as values, norms, customs and conventions. Drawing on the perspective of sociological new institutionalism, this study employs participant observation, narrative interviews, and artifact collection methods to investigate two kindergartens and 26 kindergarten teachers. As a result, it has found that kindergarten teachers encounter loyalty conflicts between prioritizing the well?being of individual children and the collective interests. They also face conflicts between the responsibility of dividing their time between educating children and dealing with administrative tasks. Additionally, there are conflicts between respecting childrens autonomy and adhering to safety regulations and time schedules, as well as conflicts between maintaining fairness in education and complying with social expectations. Institutional context with a lack of normative elements and cultural?cognitive elements results in the deviation of the intended execution of the system, which is the root cause of professional ethical dilemmas faced by kindergarten teachers. To alleviate professional ethical dilemmas among kindergarten teachers, it is recommended to enhance the supply of normative institutions, regulate practitioners practical choices, and cultivate the ethical awareness of administrators and kindergarten teachers, thus fostering a “cultural?cognitive” notion to drive institutional changes.

Key words: professional ethical dilemma, institutional situation, sociological new institutionalism

(责任编辑:黎勇)