梦境(外一首)

2023-07-26 02:37:06呼松涛

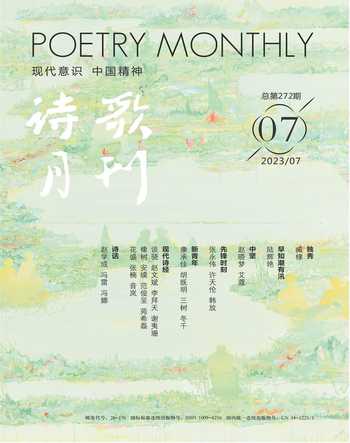

诗歌月刊 2023年7期

呼松涛

真是黄金的日子。鸥鸟预言般

立于桅杆。船长在船头

呼唤着他的大副

谁告别了九月的农场,谁就会

在航海日志上写下:

x月x日,朗姆酒甘甜,海风潮腥

夜色漫过船舷时,你正于一杯

成功的酒里,寻找橡木桶的气味

之后慢慢不清醒。你怀疑每块甲板

都有松动的可能性。正如你懷疑

那泥沙中的锚

正不断磨亮它体内,乐器的部分

“德瑞姆,德瑞姆

我遗失了我的六分仪。”

猫眼

猫眼再没有绽放过任何一只眼睛

他蜷缩在六月的房间,像

冰屋里的因纽特人

昨夜的肥皂沫,在洗漱池

完成一次英勇的坍塌

排水口,她的长发如海藻,使水流黏稠

像阳光拒绝晾衣架一样,她

仍旧拒绝了他的湿漉

于是,樟脑丸在衣柜兀自洁白

白鸽用扑簌回报吃食

风刮过楼下的红色大众

此类无意义,真是最中性的药剂

他从梦中醒来,左手撑着甲板

把身躯伏入海水里,眼睛

透过那狭窄的缝隙

在床底,他找到了他的拖鞋

猜你喜欢

内江科技(2022年11期)2022-12-19 14:59:20

孩子(2020年4期)2020-06-08 10:44:48

中国水运(2019年7期)2019-09-27 14:52:05

作文评点报·低幼版(2018年17期)2018-07-12 04:44:34

发明与创新·小学生(2017年8期)2017-08-04 06:44:10

少年文艺(1953)(2017年3期)2017-04-25 23:10:35

广东第二课堂·小学(2016年5期)2016-05-14 14:56:50

现代营销·经营版(2016年1期)2016-05-14 14:55:20

电子设计工程(2014年17期)2014-02-27 12:00:07

现代营销·经营版(2013年10期)2013-05-14 14:55:07