中国画黄河题材创作中色彩的应用研究

乔荣波(华北水利水电大学)

中国画在世界美术中独树一帜,尤其是线描和墨色是它的主要表现手法。国画作品具有浓郁的民族特色,可以将中国的悠久文化表现得淋漓尽致,颜色的运用更是具有鲜明、醒目、大气、响声等视觉特点。而视觉的本质则是在形象系统中形成的一种审美空间,水墨的出现是因为画家追求自然的本质,而“随类赋彩”的色彩观更侧重于物象表象的描摹,更能体现出“意”的神韵,因此,水墨和色彩应当是互补的。

中国传统山水画对色彩的认识,以南齐时期谢赫提出的“六法”中的“随类赋彩”为指导思想,但随着文人画的兴起,山水画的设色逐渐衰落。但是,20 世纪以来,由于时代的巨大变化,以及社会的发展需求,中国绘画在主题、技巧等方面都打破了传统模式,有了很大的进步。

在此基础上,以其为题材的中国画也随之繁荣起来,在实践和学术上都有了长足的进步。在黄河题材上,众多艺术家以黄河为主题,开始创作以黄河题材为主题的中国画,为我国的艺术走廊添上一抹浓浓的颜色,给后世子孙留下一份难以忘怀的、丰厚的视觉回忆,从中我们可以体会到他们对这条“母亲河”的真诚眷恋,以及对中国传统文化的深刻理解。这些视角不同、形态各异的黄河图像不仅向我们展示了黄河的自然风光、风土人情、历史现实,而且还向我们展示了黄河的内在品质、精神面貌和象征性。

一、中国画色彩观

在中国绘画的形成与发展过程中,颜色作为一种很有意义的表达方式,能够很好地引起观者的注意,引起人们的情绪响应。同时,人们也可以通过颜色来实现对美和思维的交流。在古代,中国画被叫作“丹青”,这里的“丹”是用来形容朱砂色的,而“青”是用来形容如石青色之类的重彩颜色。可见,在古代中国绘画中,颜色是很重要的。伴随着人们对颜色的感受,情感和想象的表达。在全世界的各个民族中,具有地域特色的色彩规律,主要体现在对色彩的装饰,象征,模仿,表达等四个方面。在中国古代的绘画艺术中,有着自己独特的颜色和美学系统。在中国传统的思想体系中,“五行说”是一种具有深远和普遍意义的思想体系。五声五色,人的喜怒哀乐,都与这五种颜色有关。“五色”是五行说中的一个重要内容,关于五种颜色的美学观点是我国对颜色的认知基础。我们把赤、黄、青、黑、白五种颜色视为“正色”。

根据传统绘画理论,我们可以归纳出“随类赋彩”“以色貌色”“色不碍墨墨不碍色”“以色传神”等等,这些都是中国绘画在色彩运用上的特色。六朝时期谢赫提出的“随类赋彩”与宗炳提出的“以色貌色”是中国绘画在色彩上的一个重要立足点,也是中国绘画在色彩上的一个重大的理论与实践。借鉴晋代时期顾恺之“以形写神”的观点,我们认为色彩应该以色传神,以神设色。

图1 谢瑞阶《黄河龙门》1978年66×136cm(图片来源:share.hntv.tv/news/0/1542703736653156353)

当代中国画的颜色是在与西方艺术相结合的过程中,与西方绘画的颜色相结合而产生的一种传统绘画。老一辈的画家如徐悲鸿,张大千,林风眠,他们并不采用写实的描绘手法,而是注重色彩和造型的表达,吸收民间美术的养分,在色彩的表达上,往往把强烈的色彩和水墨混合在一起,用一种视觉方式来取代抽象的概念,从而使生活和感情得到充分的体现。老一辈用自己的实践,向世人展示了在中国绘画中吸收外来颜色的可能性,并为中国颜色的发展提供宝贵的经验。

二、中国画黄河题材的特点

黄河的水流,流淌着大量的沙子,运动感强,在宣纸上创造黄河,用画笔为黄河写貌传神,讴歌黄河的精神面貌,反映人们的强烈愿望,其独特的黄河题材绘画更具有十分明显的艺术风格。

在构图方面,每个画家的每个作品都有自己的章法,特别是在南宋,中国画更加注重构图的把握,形成了一种典型的“马一角,夏一角”的结构,并对后来的山水绘画产生了深远的影响。宋代郭熙提出的山水构图的“三远法”,对中国山水画派有着深远的影响。在黄河题材的创作中,往往水平带状构图为艺术创作中的一种构图方式,来表现湖泊,水面,平川,草原,海洋,天空等广阔的景物,既给人以整体感,又给人一种稳定,一种宽广,一种舒展的感觉。

在笔墨语言方面,对浓、淡、燥、湿之间的笔墨关系的把握非常明确,对高山的浓密潮湿,对山石的处理,以及对静淡的云雾的处理,将各种不同的东西,通过各种不同的笔墨方式,进行了有机地结合,从而带给观众一种非常舒服的视觉体验。就拿谢瑞阶的这幅《黄河龙门》(1978,图1)来说,他在山石上,用的是弯弯曲曲,浑然天成,将山石的大小展现得淋漓尽致,再加上他的笔墨,将山石的厚重和巍峨展现得淋漓尽致,将山峰上的树木勾勒得繁盛多姿。远处的山峰,以淡淡的墨汁勾勒而成,用笔简单而又随意,给人一种浑然天成的感觉。整幅作品使用了大量的水墨,形成了一条又宽又宽的硬线,偶尔也会使用干笔亦皴亦钩,在这种情况下,还会使用湿笔进行补充,在含含糊糊地画面处理过程中,将山石、河水等事物的形象感表现出来。笔墨厚重,线条坚固,其浅而润,其曲而圆,比起早期的用笔要粗壮得多,从这幅作品中也可以看得出来,他的作品中蕴含着一股非常强大的力量,他在注重作品气势的同时,也塑造出了画面的空灵优美等特征。

三、中国画黄河题材创作中色彩的运用

每个时期都有自己独特的艺术表达方法,而这正是由于历史在前进,所以,我们的艺术必须跟上时代的步伐。中国绘画要表现出一种艺术的美感,不仅要有笔触、构图,还要有色彩的处理与应用。运用颜色能够让中国绘画获得更为持久地发展,并在艺术上再创一次光辉。

在黄河题材的中国画中,有不少具有代表性的艺术家,创作出大量的优秀作品。比如最初以傅抱石的《黄河清》为代表,以三门峡附近的黄河流域进行创作,还有谢瑞阶、钱松撝、关山月等代表画家深入黄河流域进行大量写生并在此基础上完成中国画作品。

谢瑞阶长期以黄河为主题,创作了许多优秀作品,形成了自己鲜明的特色,他把中国和西方的颜色结合起来使用。在描绘黄河水的时候,他用了一种赭色,并在明暗间变换色彩,通过波涛的受光面表面留下白色,在背光照下用深色来突出黄河水的厚重和多沙的特性;以块状形态的波纹或浓或淡,或虚或实,或明或暗,以突出水面的体量;他又利用了中国画喜欢用对比色的特性,在岩石上涂上了冷绿色、花青色等冷色着色,而房子则涂上了红色;墨绿色的杨柳,红色的旗子和服装等;山水之间冷暖色调相间,浓淡变化恰到好处,在颜色的表达上,比起传统的绘画来,更有内涵。谢瑞阶在描绘天空的时候,没有留白,也没有用浅浅的墨汁来渲染,他用西式的水彩画手法,将蓝天和云朵勾勒得栩栩如生,与黄河形成共鸣,用蓝天和云朵的刻画拉深了画面的空间联系,用浅浅的色彩来塑造出一种清远的感觉。

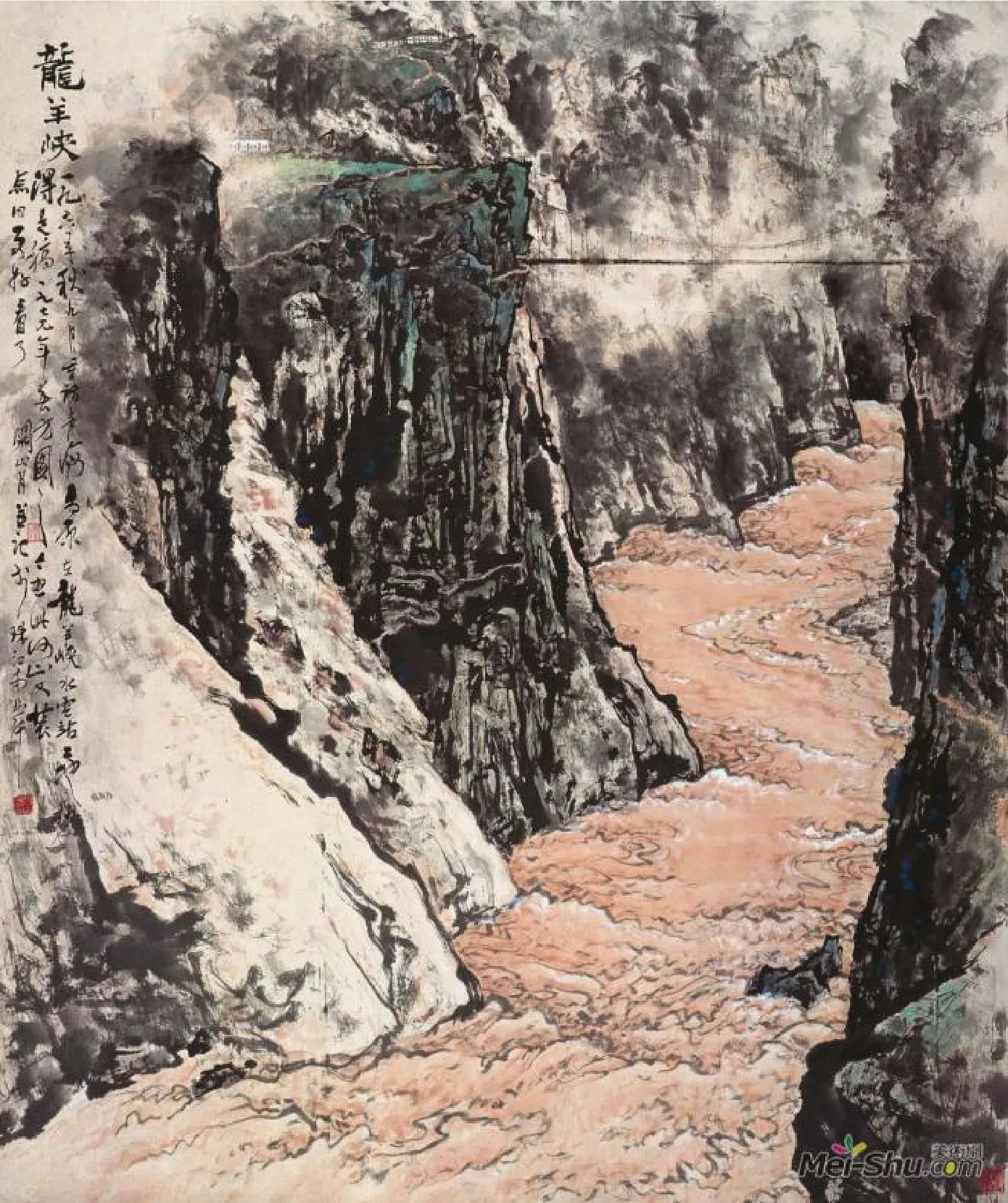

图2 关山月《龙羊峡》 1976年 155×130cm(图片来源:baike.baidu.comitem龙羊峡58727110)

在展现真实的背景的同时,也在衬托出对现实物体的描绘,使其在画面中呈现出一种强烈的反差,从而加深其空间联系。

钱松撝的《三门峡工地》,以大面积赭石为主,大胆并巧妙地运用朱砂、胭脂、紫色,加上花青和浅淡的其他水色,画面全幅打湿,借鉴西方水彩画的浅色接染,注重色彩的柔和与过度强调色彩的微妙变化,将传统中国画的留白用淡色明确,衬托出澄清黄河的磅礴气势。

关山月的《龙羊峡》(1979,图2)充分发挥中国山水画的表现力,把峡谷的险峻和河水的湍急表现得层次分明,生动可感;以积墨、积色法刻画山岭,使其深厚华滋,就连云海也刻画出厚度和深远的透视感。

以传统重色与西方色彩观念相融合,使画面产生鲜明强烈的对比,同时浓烈的色彩与细致的勾勒,给人一种粗中有细的视觉冲击力,表现出龙羊峡自然风光的雄伟。

除此以外,还有安正中的中国画《归船》,没有大面积的运用鲜亮颜色,只将小船进行刻画,用曙红加赭石掺杂墨水,让原本鲜亮的颜色融入进画中,同时将黄河的湍急进行提亮,在近处用钛青蓝和赭石和小船相呼应,又与后面挨着山的稍微平静的黄河进行对比,体现出船的意境,一只小船正在前行。

四、中国画黄河题材创作中色彩的情感表达

在中国山水画中,山水题材的变化会引起构图和笔墨的变化以外,颜色也是为满足画家或画家的心意或意境也在变化。颜色的使用受到中国传统文化的熏陶,在表达情感,寄托胸怀等方面,构成了一种意象的颜色,体现出一种独特的民族文化精神。中国画的意象赋色,指的是以意设色,得其精神,不描摹其客观之色,依据画家对大自然氤氲景象,对自然界峰而非描绘其客观的颜色,而是根据艺术家对大自然的朦胧景色,对大自然的山峰的深切感悟,用一种非常简洁的形象的颜色来表现出来,这是一种发自内心的、真挚的感情,是风雨朦胧、四时变幻、生机勃勃的大自然与艺术家的主观情绪的相互渗透,是客观的自然与主体的灵魂的结合。在中国山水画中,不管用的是丹青颜料,或者用的是墨汁,都是一种传神写意的颜色,表现了画家的个人修养体现和主观情绪。

中国画这种意象的色彩与中国画夸张的意象造型,从而达到“气韵生动”的效果。另外,由于中国画颜料是从天然的矿里提炼出来的,在自然物象中是很少见的,为了充分发挥这种天然的材质美,在颜料的使用上也更追求意境。黄河历史悠久,流域绵长,是中华文明的摇篮。黄河文化作为一种大河文明,有其鲜明的特色,它是黄河流域先民们在长期的社会实践中所创造的物质财富和精神财富的总和。黄色代表着深沉,厚实的力量,通过画面中的色彩运用看出黄河的人们纯真、朴实、刚毅的气质。红色代表温暖,充满希望,有的画家借天空的颜色表达人们坚定地朝着光明和希望走去,有着生命的顽强、信念的力量和不灭的希望。

借黄河形象表现不屈的民族精神,这也正是新时期的中华民族审美心理所需要的精神情感力量,从艺术情感角度出发,黄河题材色彩的创作已不仅仅只有单纯的个人艺术情感,而更多的则是体现了对人民、民族的情感,以绘画之情,表达了对民族的深厚情感,带给人民精神生活动力的同时也将黄河新貌带给观者,从而更将黄河的大度有容、自强不息、坚强不屈、勇于付出的精神力量根植在人民的精神世界,最终使其艺术作品的情感价值得到了完美体现,以达到艺术共情的效果,进一步促进了社会的和谐发展。

五、结语

黄河题材的美术作品,如同历史时空中对黄河的采样一样,它们折射了黄河的历史与现实、样貌与内涵,成为我国美术长河中一个恒久的题材和典型图像。对黄河形象的反复表现和不断诠释,本身成为塑造和重构中国现代性与文化身份的一个过程。所以,黄河的意义并非只是根源于其固有的存在,而也归结于不断发展的“黄河话语”。

色彩是感情的语言,对于视觉艺术,它的作用是巨大的。人们的审美观,是视觉、感觉、知觉、联想、情感、思维等多种心理功能的组合,色彩恰恰又是这一切的首选。

对于人类来说,正是因为依靠了视觉对色彩敏锐的观察与发现,才使人们对美的认识通过色彩得到了证实,从五颜六色中找到了自己的感受。黄河题材的中国画色彩创作是复杂而鲜活的,黄河题材的色彩丰富且复杂,一方面,我们可以把黄河题材的美术作品进行分类讨论色彩的情感表达;另一方面,我们必须注意到,在有些时候和有些作品中,色彩与笔墨等几个方面有时又是交织在一起的,呈现出你中有我、我中有你的状态,很难截然分开。

黄河题材山水画色彩的创作研究中,要从自己的情况出发,在传承和发展自己优良传统的基础上,学习、分析、借鉴国外关于颜色方面的原则和经验,并将它们有机地融合起来,在与其他国家的画家进行交流和交流的同时,进行多样化的探究和追求,并在保留自己的内容基础上进行创造性的发展,而在这一进程中,颜色一定会扮演重要角色。