经济地理视角下创新网络的类型学划分

曹贤忠 吕磊 陈波

摘 要:创新网络已成为经济地理学重要研究领域之一。首先对创新网络内涵及理论渊源进行梳理,通过系统比较分析当前研究文献,从空间尺度、网络功能、网络资源、网络知识以及技术权力等方面对创新网络进行了类型学划分。经济地理学视角下,从空间尺度来看,可将创新网络分为全球、地方(本国、本省、本市)、全球—地方创新网络;从网络功能来看,可分为联系网络和合作网络两种模式;从网络资源构成来看,可分为社会资本主导型创新网络和网络资本主导型创新网络;从网络知识类型来看,可分为正式创新网络和非正式创新网络;从技术权力来看,可分为平等型、半层级型、层级型三类创新网络。

关键词:创新网络;空间尺度;网络知识;技术权力;经济地理学

中图分类号:K902 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)07-0003-05

美籍奥地利经济学家熊彼特(Schumpeter)在其1912年出版的著作《经济发展理论》中最早提出了创新理论。他认为在经济体系中不断地引入创新可促进经济不断发展。熊彼特认为创新是一种新的生产函数和新的生产要素的组合。这种新组合包括五类情形:生产一种新产品、采用一种新生产方法、开辟一个新市场、掌握一种新原材料或半成品来源以及实现任何一种工业的新组织形式[1]。熊彼特创新理论从演化的角度探讨了创新对经济周期的影响,明确了创新是改变经济均衡的唯一要素,明确了企业家这一行为主体在创新过程中的重要作用,为研究创新提供了重要支撑[2]。

伴随着经济全球化的深化,创新范式从传统封闭式线性模式向现代开放式网络模式转变,科技创新与区域发展关系、创新网络特别是不同行政区域之间创新主体的跨界协同创新等逐渐成为学者们关注的前沿科学问题之一 [3-6]。创新网络的相关研究有助于丰富和完善基于中国案例的区域创新系统理论体系,这也是当前我国学者在逆全球化背景下亟待理论探索和方法创新的领域之一[7]。因此,在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局进程中,明晰创新网络的科学内涵及其类型学划分,对于经济地理学学科发展以及创新驱动国家战略的实施具有重要价值。

一、创新网络概念及理论渊源

Freeman[8]最早开展了创新网络研究,并提出了创新网络的概念,Cooke[9]在其基础上,对创新网络内部主体关系进行了界定。从创新网络本质含义来看,可将创新网络看作是一个联系紧密的实体或系统,创新网络是指政府、企业、高校、研究机构、中介服务机构等创新主体合作进行技术研发而形成的网络组织[10]。实际上,区域创新网络构建的最根本原因在于单个企业知识匮乏、创新能力不足、创新资源有限,因而企业为了获取知识、弥补自身的创新缺陷倾向于与其他企业合作创新[11]。随着技术创新合作模式的不断演进,创新网络相关的其他网络组织概念也受到了经济地理学者的关注,如产业技术创新战略联盟[12]、创新联合体[13]、创新飞地[14]等。其中创新联合体是个较新的概念,是指在政府倡导下,企业与高校、科研院所通过联合建立产业技术研究院、产业创新联盟,共建工程中心、工程实验室和技术中心等多种方式推进产学研深度融合形成的联合体。创新联合体能够为企业进行跨界合作、创新生产模式提供新知识,有利于提升企业的技术创新能力[15]。

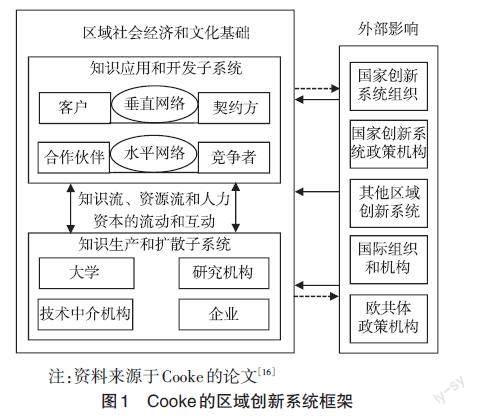

创新网络可溯源到区域创新系统理论。1992年,英国卡迪夫大学菲利普·库克(Philip Nicholas Cooke)教授在深入研究国家创新系统的基础上,发表了《区域创新系统:新欧洲的竞争规则》一文,首次提出区域创新系统(Regional Innovation System,RIS)的概念,并在其1996年主编的《区域创新系统:全球化背景下区域政府管理的作用》一书中指出,区域创新系统是由在地理上相互分工与关联的生产企业、研究机构和高等教育机构等构成、能够持续产生创新的区域组织系统。区域创新系统把创新视为一个系统、非线性、演化的过程,并且强调企业和其他机构间的相互联系。Cooke[16]认为,区域创新系统内的研究机构、大学、技术转移等机构,有利于提高区内企业创新效率。区域创新系统由知识应用及开发子系统、知识生产和扩散子系统、区域社会经济和文化基础、外部因素组成,深刻地揭示了创新系统的本质(图1)。

区域创新系统中的创新主体主要包括企业、大学与科研机构、中介服务机构和政府部门,他们通过知识流动形成一个相互促进的网络系统。其中,企业是区域创新系统中最重要的创新主体,在一定程度上决定了整个创新系统的创新能力。区域创新系统理论主要致力于解释地区经济布局以及区域高技术产业、科技园、创新网络和创新项目政策的影响。区域创新系统理论认为区域是企业的“群”,这些区域由通过合作和竞争规则的企业网构成,且已形成全球竞争力[17]。

二、创新网络类型学划分

基于经济地理学视角,现有研究主要从空间尺度、网络功能、网络资源、网络知识以及技术权力等方面对创新网络的类型进行划分。

1.空间尺度的类型划分

20世纪80年代以来,经济地理学经历了诸多思潮的演变。作为经济地理学的基本研究对象,区位、空间与地方的内涵也随着经济地理学的变革而不断演进,尤其是随着弹性专业化、后福特主义生产模式及经济全球化的兴起,西方经济地理学者在阐释“空间”的概念时发生了分歧,相继提出了制度转向、文化转向、关系转向、尺度转向和演化转向等众多转向[18-19]。而Castells[20]认为空间逐渐分化成两种不同的形式,即流动空间(space of flows)与地方空间(space of places) ,随着信息技术的迅速发展,“距离的死亡”或“地理的终结”等论断不绝于耳,这对基于距离的古典经济地理学理论提出了巨大挑战,经济地理学必须要重新认识“空间”的概念。信息技术的进步引发了新空间形式的转变,经济活动从根本上变得非地方化,全新的“流的空间”已经取代传统静态的“地方空间”[21]。对于全新的“流的空间”而言,可看作是一個由创新网络和企业网络交织在一起的集合网络,借助于该网络知识与技术得以在地方、全球等不同空间尺度进行传播,“流的空间”所构成的网络节点之间的距离则已超越了古典经济地理学所说的物理距离,是一种基于“关系”强弱决定的空间距离。关于“流的空间”和“关系”的探讨,促使区域创新网络逐渐成为经济地理学界的核心研究领域。从古典区位理论开始,到全球生产网络、区域创新系统、关系经济地理和演化经济地理等思潮演变,经济地理学者们重点关注不同空间尺度的创新网络研究[22]。

根据创新主体所在的不同空间区位,可将创新网络空间尺度分为地方、全球和“全球—地方”三类,但由于中国特殊的行政区划国情,若将本国看作地方,本国尺度还可细分为本省或本市、本省或本市以外的区域。因而,可进一步将不同空间尺度创新网络细分为全球创新网络、本国创新网络、本市或本省创新网络、“全球—地方”创新网络四类,可将这一思想抽象化为图2所示,其中,国家A和国家B只是一种抽象化的表达,代表本国和其他国家,企业1至企业4分别表示一国内部开展创新合作的某一类别企业的集合。在国家A内有四个不同的企业,其中企业1主要与本市或本省内的企业、大学、科研机构等创新主体联系,形成的网络可看作是本省或本市创新网络;企业4主要与本省或本市以外、本国以内的企业、大学、科研机构等创新主体联系,形成的网络可看作是本国创新网络;企业3主要和国家B内的企业、大学、科研机构等创新主体联系,和本国内的创新主体联系较少或没有联系,形成的创新网络可看作是全球创新网络;企业2不仅与本国内的企业、大学、科研机构等创新主体联系,同时还与国家B内的创新主体有着创新联系,形成的创新网络可看作是全球—地方创新网络[23]。

2.网络功能的类型划分

根据创新网络基本功能的不同,可分为联系网络和合作网络两种模式,创新主体一般通过联系网络获取知识,通过合作网络进行合作创新。其中,合作网络主要关注重复、持久或持续的互动或联系,主要由正式的规则、制度与战略安排形成的创新联系组成[24],如产业技术创新战略联盟、创新飞地、产业技术转移转化中心等;而联系网络则由组织间非正式的互动和联系组成,会频繁更新和改变组织间的联系,引起网络的动态演变[25],如临时性展会交流网络等。二者在结网目的、类型和空间尺度上存在显著差异(表1)。

3.网络资源的类型划分

根据网络资源类型的不同,可将网络资源分为社会资本(Social Capital)和网络资本(Network Capital)。Huggins等[27]认为社会资本更加体现为非正式的交流,网络资本则更加体现为正式交流。其中社会资本包括义务和期望,主要依赖于社会环境的可信赖性、社会结构的信息流动能力、处罚规则[28]。研究表明,社会资本可较好地用于分析如何在组织内外获得知识,特别是隐性知识。虽然社会资本概念从社会能力与社会化视角解释了网络投资,但对于经济效果方面则缺乏有针对性的研究,难以从经济预期方面解释网络投资[29],而网络资本则可以解决这一问题。Huggins[30]首次提出了网络资本概念,该概念弥补了社会资本在解释网络投资方面的不可计算性,基于网络资本的可计算的和战略性的网络被认为可促进知识流动,且能帮助企业获取竞争优势。二者在投资来源、运行机制、主体对象以及对网络收益的影响等方面均存在差异(表2)。

4.网络知识的类型划分

根据网络知识交流的不同,可分为正式交流和非正式交流。知识一般包括隐性、可编码化、科学、技术、文化、美学、表述和符号等类型[31]。其中,隐性知识(或缄默知识)和可编码化知识在学界应用最为广泛,二者在表达形式、交流方式、转移难易程度、地理空间范围等方面存在显著差异(表3)。非正式社会交流被认为是本地隐性知识传输的重要方式[32],正式交流则是编码化知识传输的重要方式[33]。

[特征 編码化知识 隐性/缄默知识 表达形式 表达方式多样 表达方式单一 交流方式 正式交流 非正式交流 转移难易 容易 较难 地理空间 全球 本地/区域 / 全球和本地可互换知识 ][表3 创新网络中编码化知识与隐性/缄默知识特征][注:资料来源于曾刚等的论文[33]]

5.技术权力的类型划分

根据技术权力,创新网络可分为平等型、半层级型与层级型三类。技术权力是影响产业技术创新网络和集群形成与发展的主导因子之一[34],这主要是因为创新网络和产业集群中存在核心企业,而其主导了整个网络和集群的发展,进而促使创新网络产生权力关系,形成了平等型、半层级型与层级型三个类型[35]。但从演化机制看,企业间的水平、平等式竞争推动了集群和创新网络的演进,技术权力影响集群创新路径,重工业“集群式”建设方式亟待反思[36]。

三、结语

创新驱动已成为世界各国经济发展和提升国际竞争力的重大战略选择,创新网络也已成为经济地理学重要的研究方向。经济地理学视角下,从空间尺度来看,可将创新网络分为全球、地方(本国、本省/本市)、“全球—地方”创新网络;从网络功能来看,可分为联系网络和合作网络两种模式;从网络资源构成来看,可分为社会资本主导型创新网络和网络资本主导型创新网络;从网络知识类型来看,可分为正式创新网络和非正式创新网络;从技术权力来看,可分为平等型、半层级型与层级型三类创新网络。关于创新网络类型的研究也主要呈现出三大特征,一是多集中对大型企业主导的创新网络分析,缺乏对中小企业主导的创新网络类型研究;二是多集中单一空间尺度不同类型创新网络的结构及演化,缺乏对多空间尺度交互的不同类型创新网络运行机理研究;三是多集中对论文、专利合作的虚拟创新网络分析,缺乏对产业技术创新战略联盟、创新联合体和创新飞地的实体创新网络分析。

展望未来,建议基于创新网络的不同类型,综合运用面板数据与实地访谈数据,重视对不同类型创新网络的结构、演化过程、空间格局及作用机理的比较分析,并重视对典型区域的重点产业创新网络案例的深入剖析,归纳总结不同类型创新网络的规律性特征和效应,为丰富和完善创新网络相关理论体系服务。

参考文献:

[1] 约瑟夫·熊彼特. 经济发展理论——对于利润、资本、信贷、利息和经济周期的考察[M]. 北京: 商务印书馆, 1990.

[2] 韩振海, 李国平. 国家创新系统理论的演变评述[J]. 科学管理研究, 2004, 22(2): 24-26.

[3] Fernandes C, Farinha L, Ferreira J J, et al. Regional innovation systems: what can we learn from 25 years of scientific achievements?[J]. Regional Studies, 2020(2): 1-14.

[4] Bathelt H, Cantwell J A, Mudambi R. Overcoming frictions in transnational knowledge flows: challenges of connecting, sense-making and integrating[J]. Journal of Economic Geography, 2018, 18(5): 1001-1022.

[5] 陆大道. 我国新区新城发展及区域创新体系构建问题[J]. 河北经贸大学学报, 2018, 39(1): 1-3.

[6] 贺灿飞, 朱晟君. 中国产业发展与布局的关联法则[J]. 地理学报, 2020, 75(12): 2684-2698.

[7] 林初昇. 去中心化和(逆)全球化背景下中国人文地理学的批判性理论探索与方法创新[J]. 热带地理, 2020, 40(1): 1-9.

[8] Freeman C. Networks of innovators: A synthesis of research issues[J]. Research Policy, 1991(20): 499-514.

[9] Cooke P. Regional Innovation System Barriers and the Rise of Boundary-Crossing Institutions[M]. Academia-Business Links. Palgrave Macmillan UK, 2004.

[10] 王缉慈等. 创新的空间: 产业集群与区域发展[M]. 北京: 科学出版社, 2019.

[11] Kogler D F. Relatedness as Driver of Regional Diversification: A Research Agenda – a Commentary[J]. Regional Studies, 2017, 51(3): 365-369.

[12] Cao X, Zeng G, Ye L. The structure and proximity mechanism of formal innovation networks: Evidence from Shanghai high‐tech ITISAs[J]. Growth and Change, 2019, 50(2): 569-586.

[13] 罗小芳, 李小平. 为什么要支持企业牵头组建创新联合体[N]. 光明日报, 2021-6-8(15).

[14] 曹贤忠, 曾刚. 基于长三角高质量一体化发展的创新飞地建设模式[J]. 科技与金融, 2021(4): 36-41.

[15] 张赤东, 彭晓艺. 创新联合体的概念界定与政策内涵[J]. 科技中国, 2021 (6): 5-9.

[16] Cooke P. Regional Innovation Systems: General Findings and Some New Evidence from Biotechnology Clusters [J]. Journal of Technology Transfer, 2002, 27(1): 133-145.

[17] 胡志坚, 苏靖. 区域创新系统理论的提出与发展[J]. 中国科技论坛, 1999(6): 21-24.

[18] 苗长虹. 变革中的西方经济地理学:制度、文化、关系与尺度转向[J]. 人文地理, 2004, 19(4): 68-76.

[19] 苗长虹, 魏也华. 西方经济地理学理论建构的发展与论争[J]. 地理研究, 2007, 26(6): 1233-1246.

[20] Castells M. The Rise of the Network Society[M]. Cambridge, MA: Blackwell, 1996.

[21] 艾少偉, 苗长虹. 从“地方空间”、“流动空间”到“行动者网络空间”: ANT视角[J]. 人文地理, 2010, 25(2): 43-49.

[22] 司月芳, 曾刚, 曹贤忠, 等. 基于全球—地方视角的创新网络研究进展[J]. 地理科学进展, 2016, 35(5): 600-609.

[23] 曹贤忠. 基于全球—地方视角的上海高新技术产业创新网络研究[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2019.

[24] Turkina E, Van Assche A, Kali R. Structure and evolution of global cluster networks: evidence from the aerospace industry[J]. Journal of Economic Geography, 2016(16): 1211-1234.

[25] Bathelt H, Cantwell J A, Mudambi R. Overcoming frictions in transnational knowledge flows: challenges of connecting, sense-making and integrating[J]. Journal of Economic Geography, 2018, 18(5): 1001-1022.

[26] 曹贤忠, 曾刚, 司月芳. 网络资本、知识流动与区域经济增长:一个文献述评[J]. 经济问题探索, 2016(6): 175-184.

[27] Huggins R, Thompson P, Johnston, A. Network capital, social capital, and knowledge flow: how the nature of inter-organizational networks impacts on innovation[J]. Industry and Innovation, 2012(19): 203-232.

[28] Kemeny T, Feldman M, Ethridge F, Zoller T. The Economic Value of Local Social Networks[J]. Journal of Economic Geography, 2016, 16(5):1101-1122.

[29] Huber F. Do clusters really matter for innovation practices in Information Technology? Questioning the significance of technological knowledge spillovers [J]. Journal of Economic Geography, 2012(12): 107-126.

[30] Huggins R. Forms of network resource: knowledge access and the role of inter-firm networks[J]. International Journal of Management Reviews, 2010(12): 335-352.

[31] Pinch S, Henry N, Jenkins M, Tallman S. From ‘industrial districts to ‘knowledge clusters:a model of knowledge dissemination and competitive[J]. Journal of Economic Geography, 2003(3): 373-388.

[32] Whitfield L, Staritz C, Melese A T, et al. Technological Capabilities, Upgrading, and Value Capture in Global Value Chains: Local Apparel and Floriculture Firms in Sub-Saharan Africa[J]. Economic Geography, 2020, 96(3): 195-218.

[33] 曾剛, 王秋玉, 曹贤忠. 创新经济地理研究述评与展望[J]. 经济地理, 2018, 38(4): 19-25.

[34] Bathelt H, Taylor M. Clusters, power and place: inequality and local growth in time-space[J]. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 2002, 84(2): 93-109.

[35] 景秀艳, 曾刚. 从对称到非对称:内生型产业集群权力结构演化及其影响研究[J]. 经济问题探索, 2006, 26(10): 41-44.

[36] 林兰, 曹贤忠, 曾刚. 技术权力影响下重工业集群创新路径研究——以上海临港装备制造集群为例[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2019, 51(2): 152-162,188.