吴藕汀先生绘画艺术初论

许宏泉

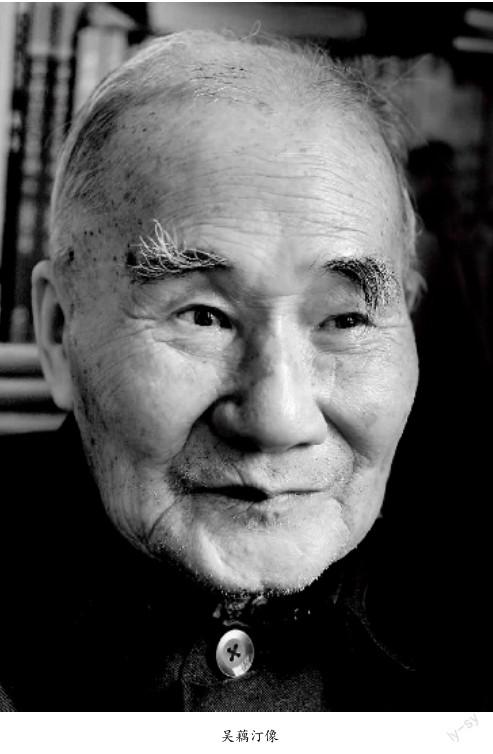

吴藕汀(1913年—2005年),浙江嘉兴人,谱名骥元。号药窗、小钝、信天翁等。1951年,被征派往南浔嘉业藏书楼整理藏书。1958年,经浙江省文化局同意因病退职。“文革”期间,靠变卖家什度日,以写作、填词、种药、养猫“间适乡里”。1986年被聘为浙江省文史研究馆馆员。2000年,经歴50年后,回到嘉兴。著述出版有《词名索引》《烟雨楼史话》《药窗杂谈》《戏文内外》《十年鸿迹》《吴藕汀画集》《近三百年嘉兴印画人名録》《词调名辞典》《药窗诗话》《药窗词集》《孤灯夜话》《落花残片》《药窗诗词集》等。

山水画发展到今天,虽然并非我们所想象的“穷途末路”,但确已处于一个危机的状态。吴藕汀先生的存在无疑是黄宾虹之后又一个值得研究的个案。从他的作品里,我们看到传统山水画朝着当下发展的新的轨迹,我们不能认为吴藕汀先生是一位“传统山水画家”,同样,也不可以以当下人们对待山水画的认知或所追求的创新的模式来分析吴藕汀的绘画。

吴藕汀先生所关注的不只是绘画传统的单纯的学术思考,而是绘画传统的延续和更生。让我们感动的是他绘画中包含的文化性,准确地说是一种词的境界。这种词的境界不仅仅是欣赏层面的,而且还带来了语言、图式、方法的变化,吴藕汀与黄宾虹最大的区别在于吴藕汀是“一次而过”。吴藕汀的一次而过恰恰是对黄宾虹绘画中存在的作家画倾向的反思,吴藕汀以一个词人的情怀在写象外之境,构胸中丘壑。其包含著中国传统书画最基本的要素,更有文化的引领,他可以横入切进绘画史中,我相信这正是吴藕汀将传统山水画推向当下非常明显的轨迹。

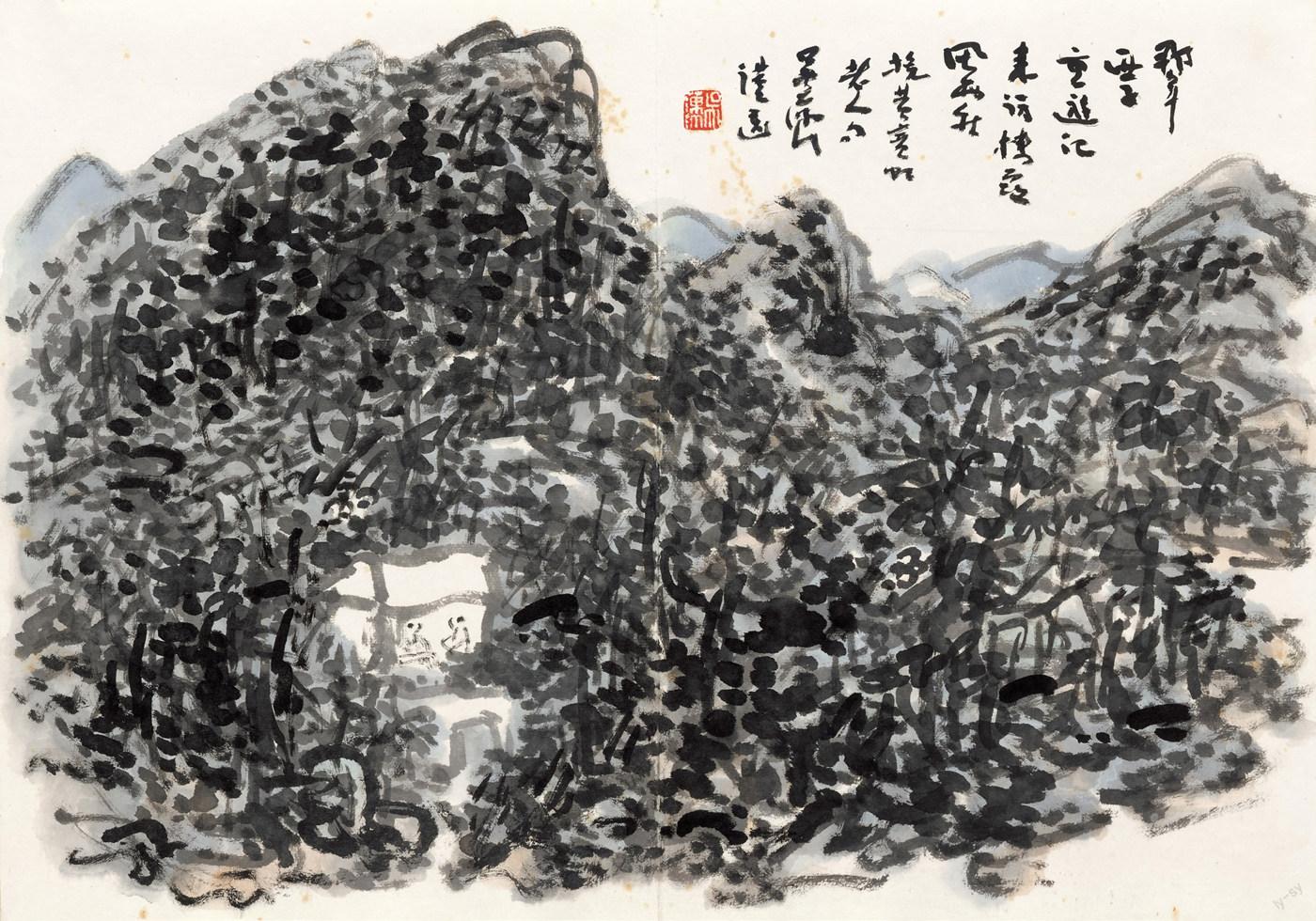

近代他只选择了参照黄宾虹,其他诸多画家,都可忽略不计。他的用心和视角直指黄宾虹,从黄宾虹到新安、吴门和吴仲圭。他的审美取向不可能认同黄宾虹之后的别人,在他的晚年,对于黄宾虹的反省特别强烈。一次而过,羊毫中锋,始终以一管羊毫小楷在营造他胸中的艺术世界,力避当代绘画的江湖气息,笔下的线条质朴单纯、圆润苍劲。这种品质对应一个纯净的、超然物外的、与世无争的审美心态,才能达到这样的境界。藕老关心市井人间的疾苦,政治的动荡,但他的审美心态完全是超然出世的。他不仅仅是超越了这个时代,与近百年整个绘画的发展始终处于其边缘状态,来观瞻近百年山水画的发展,所以他的选择也是超前的。非但冷眼旁观、警惕“主流”,最重要的是自觉地与其划清界限,甚至背道而驰。

柯文辉先生曾经比较吴藕汀和黄宾虹,认为与黄宾虹的文化处境比较,吴藕汀的存在显得尤为艰难。因为黄宾虹所在时代的文化背景已无复存在,吴藕汀就像一条曲折蜿蜒的溪流穿过文化的沙漠,他所经历的艰难较之我们今天认识他的绘画还要更甚。最重要的是,当初的黄宾虹毕竟还有不少文化人做他作品的对应者,今天由于1949年以来传统文化的失缺,吴藕汀的对应者更少,以致他被误解。所以说,与黄宾虹当年的曲高和寡相比,吴藕汀的绘画就更显得孤独。正是这种孤独感凸现了吴藕汀绘画在当下的高度和价值。

作为一名版本目录学者或词人,吴藕汀的画无疑带有浓厚的文人画色彩。按照我们一般的研究惯例,对一个艺术家的分析,往往总要以早期、中期和晚期这样来讨论。而对吴藕汀先生这样一位93岁的文化老人,我们来讨论他的早期作品,由于他特殊的历史经历及其“文人身份”无疑是十分困难的,也显得非常的“陌生”。其实他早年也画过不少工细的作品,据他的学生吴香洲称,他在“文革”前曾为杭州都锦生丝织厂画过四条屏五尺长的《金陵十二钗》,全是潘(雅声)派的工笔仕女。可惜此画稿毁于浩劫之中,现在已无法见到他的这样工细一路的作品了。

关于吴藕汀老人艺术的历程,他在致友人的信中称:“我十五岁至二十五是绘画、二十五至三十五是玩印、三十五至四十五是度曲、四十五至五十五是填词、五十五……是种药。以后不知怎样,归根结底是一事无成。”此信写于 1973 年。比如他25岁以前的十年“绘画”经历,是否经历似常人学画所谓的“临摹”功课,我们也曾经问及,具体到问过他是否临摹过吴仲圭等的作品。他却笑道,我不知道什么吴仲圭!当然这是笑话。他还甚至说“我不会画画”。因为对他来说,绘画只是一种遣怀抒情之业余爱好,他从没有刻意想当一个画家,可能也真的是没有像一般画家那样去临摹什么《芥子园画传》等等,甚至一谈到“经历”便要罗列出中国历代的画家以显示自己的功力。但藕公似乎并没有这种所谓“严格的基本训练”过程,尽管如此,我们也不妨从老人的绘画去寻绎他艺术思想的轨迹。

看一个人的作品是否受到某某家的影响,并非看他是否临摹了大量的作品,而是看他的作品中是否流露着传统绘画的那种气息,是否蕴含着古人那种精神,这才是真正的临习。那么,从现在所见到的藕老最早的作品(大概在20世纪70年代),从他的这些早期的比较茂密的一路,到现在苍茫简略的风格,我们可以想象到这样几个人物的影子。第一个是吴秋农,吴也是清末嘉兴籍的画家,所画茂密工致,师法宋明画家如刘松年、唐伯虎一路,以所谓的北派笔墨来写江南山水之清丽雅逸,是当时画坛的佼佼者。另一个是金蓉镜,从藕老的很多绘画里,我们可以看到像蓉镜那样用笔的稚拙,那种看似并不熟练,且有着生辣的金石趣味的笔墨,尤其是金蓉镜的书法。那种苍茫蕴藉的气韵,无不对藕老有着潜移默化的影响。还有一位就是藕公的叔丈人王蓬常先生,可以看出王氏章草用笔的圆浑和近乎篆书的苍茫古拙的金石趣味对他的影响,他反而并不喜欢王氏之师沈寐叟的奇险取胜的侧锋用笔。藕公用笔追求着一种纯净沉厚,他是纯用中锋来传达这一信息的。

藕公曾经与黄宾虹先生有过交往,虽他并不愿意提及,甚至他觉得与黄宾虹见面时并没有谈到过什么绘画之事。因为黄宾虹极力倡导“画史必须重评”,对很多民间不被所谓美术史、画史重视的小名家的作品,非常关注。故当他读到了吴藕汀编纂的《嘉兴三百年艺林志》后,在给友人的书信中称许他,认为他是“人弃我取,不可多得”。可能是因为藕老与他有共同爱好,是忘年的知音吧,所以黄宾虹请友人约吴藕汀来栖霞岭家中一见。

我們从藕老的用笔中可以看出,他和黄宾虹所画的苍茫沉静的一路来比较,还是异曲同工的,可谓是文字骨肉。黄宾虹总结出来的“五笔七墨法”被今日的绘画界奉为至宝,黄的墨法已被现代的画家所迷恋,无论是浙派也好,或者北方什么派也好,他们都很迷恋这种墨韵的趣味,而黄宾虹的用笔往往都被人忽视。藕公与黄宾虹用笔不同的是,黄宾虹追求用笔的含蓄变化,即“折钗股”与“屋漏痕”金石味,而藕公却追求着另一种质朴木讷的纯粹,尤其是他晚年以渴笔焦墨为主,很显然,如果说他是受到了元人和新安画家的影响,那么我觉得更重要的是受了金蓉镜、王蘧常对他的启发。

许多人以为吴藕汀不会画画,甚至觉得他连字也不会写;其实不然,他年轻时什么都画过,他有过这些技巧;后来才能打破这些技巧,然已非自然中的物象,乃是严谨的中国式的抽象——象外之境。吴藕汀绘画里用笔的苍茫和金石气,得益于早年对金石的研究,以及他对昆曲的研究,昆曲里的抑扬顿挫、轻重缓急从他的线条里都可寻觅。

据我所知,吴先生足迹不出方圆三百里,也就是“杭嘉湖苏松太”一带,所见也不过是江南山水而已。按照常人的眼光来看,他显然没有“行万里路”,而老人却认为一个真正的艺术家要胸有丘壑。所谓的行万里路,实乃交游。写生是花鸟画的功课,山水无需要写生。他对那些“学院派”背着一个写生夹对景描摹写生的做派,大不以为然,以为古时有那么多的画家,与自然亲近、交流,总结了那么多的经验,你不去体会学习,却以个人之眼光去再现自然,以“风景画”当作山水画之创新,实乃舍本求末。实际上像“元四家”中的黄公望,也不过在画虞山、富春山一带,渐江一生所画的也只是黄山,并非若今人要行路万里,画遍大江南北,从太行到沙漠,甚至于画到宇宙。

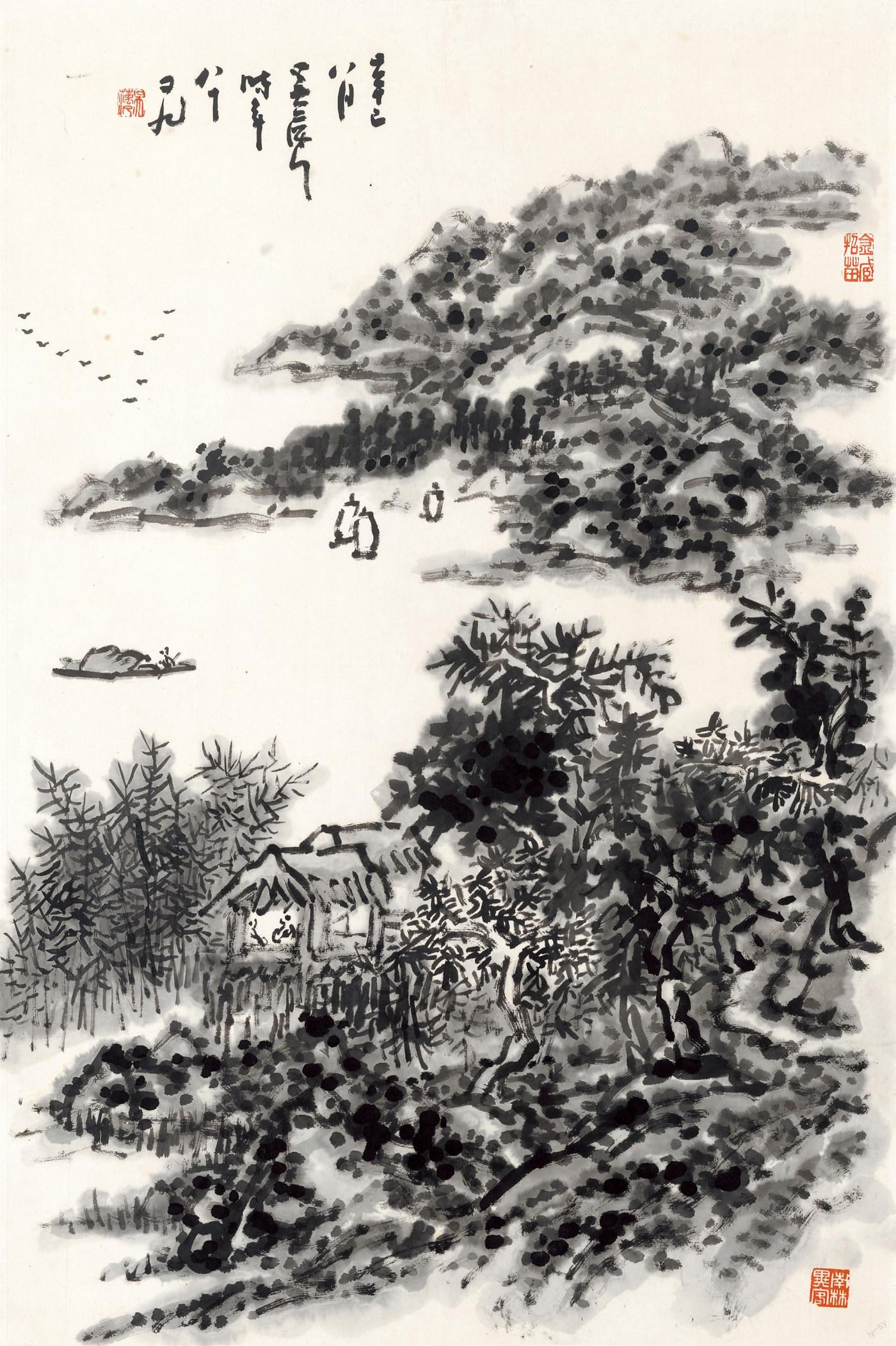

从藕公80年代初所画的作品中,我们还可以看到他对元人和吴门画派的青睐。工细茂密,显然受到了吴仲圭、王蒙的影响,其实说影响还不正确,只不过他画中确确实实透露了梅花道人、黄鹤山樵那种茂密幽深的气息。他仍然以自己的那种执着的,近似于符号化的点和线条,来演绎着一种古典的意趣。实际上可能以今人的目光来看,很有一种后现代的意识,以自己的笔墨,来表达对古人的理解。

所以说,吴藕汀先生在60岁之前已经完成了对传统书画的掌握以及升华的基础,之后就完全走向了随心所欲的境界。

这本画册中所收入的大多藕公晚年作品,“符号性”的笔墨语言在他80岁以后的画作中越来越强烈,越来越趋于纯粹和简洁,这一点他与新安画派的所谓的“简笔而不简景”倒是一脉相承的。吴藕汀的山水从早年到晚年,基本上可以分为简繁二路。他的简非常理性,而他的繁并不是像黄宾虹,也是以非常简练的笔法在繁,繁中看到的依然是他一贯保守用笔的单纯性,恰恰是矫正了黄宾虹山水里反复积染的制作感。幽深茂密的景致,却是通过看似非常单调的点线来表达。而他90岁后所作山水,用笔苍茫浑朴,完全进入了一种随心所欲化境,这与当代一味制作、刻意构成的画风来比较,藕公的作品显然有一种视觉的张力,这种张力里面却蕴藉着一种韵味悠长的书卷气,并完全依靠笔墨的简练和内敛、苍润古拙的金石气味所凸现,也是当代许多画家所不能企及的。

山水之余,先生也喜爱画花果,大都以小品册页为主,仍以质朴的用笔双钩填色,他曾自嘲为“套色木刻”。其实,这所谓的套色木刻,正是他不求花哨的纯朴。他所画的蔬果册、花果册,大都写他日常生活中所见,有些不被人关注的花花草草,他都会用心去抒写。他的代表作品《百草图卷》,写百种“蛇草”,据说那些我们不识其名的花花草草,皆有治蛇伤之功效。这与当年藕公歇隐南浔时在小园里种植草药的经历是分不开的,有的则是他的三儿子伟伟从湖州山里采集而来,藕公特别喜爱这些药草,他有“药窗”一号,可谓名副其实,这也是他亲近自然的一种表现。在此图卷中,他用双钩和没骨这两种画法,色彩非常的典雅,活色生香,各种山花药草参差在一起,疏朗可爱。古人画杂花卷的常有,但像藕公这样为百草写生,恐怕在画史上也算是“独此一家”吧。除了花花草草外,偶尔也画小猫和蛇这些可爱的动物,他曾写过一册《猫债》,益见老人对猫的深情,是其笔墨以外于文字上倾注对猫的特殊情愫,读来非常感人。

其实,藕公晚年很执着于写作,厚积薄发,文思泉涌,新见迭出。他自称于绘画当作一种业余爱好来消遣,更以读书为乐。他依然关注时事,看电视、看《参考消息》、看《飞碟探索》、看京戏……他可不是那种“两耳不闻窗外事”的所谓“隐者”。而我们说藕公是一个文人画家,并不应忽视了他在绘画上的成就,正是由于这样深厚的文化底蕴,才造就他这样迥异时流的画风画格。

先生离开我们已过周年了,重读先生画作,自然会有无限的感慨。可能我们今天一时尚难将吴藕汀解读透彻,而研究吴藕汀的工作也是一个漫长的过程。这本画册的出版,无疑给研究藕公这一时期的绘画提供了一个平台;同时,也表达了几位年轻“藕粉”对老人的崇敬和怀念之情。

本专题责任编辑:薛源