地界之争与地方治理

——以清初宁夏镇与鄂尔多斯蒙古对查汉托护界争为例

马金贵 陈 旭

(1. 宁夏工商职业技术学院,宁夏银川 750021; 2. 北方民族大学中华民族共同体学院,宁夏银川 750021)

顺治、康熙时期,随着蒙古诸部逐步依附,西北地区自明以来承担的军事防卫职能逐步弱化,为“改卫为府”提供了政治保障。(1)刘景纯: 《清前中期黄土高原地区沿边军事城镇及其功能的变迁》,《中国历史地理论丛》2003年第2辑。在外部紧张态势逐渐消弭之后,地方社会转型的需求推动了西北地区政区的变化。(2)李大海: 《政区变动与地方社会构建关系研究——以明清民国时期陕西地区为中心》,陕西师范大学博士学位论文,2009年。而且随着经济发展和人口增加,大量内地人口进入西北地区,甚至进入实行札萨克制度的蒙古地区,这就需要在地方管理制度层面有所变革。(3)张萍: 《边疆内地化背景下地域经济整合与社会变迁———清代陕北长城内外的个案考察》,《民族研究》2009年第5期;王晗: 《“界”的动与静: 清至民国时期蒙陕边界的形成过程研究》,《历史地理》第25辑,上海人民出版社2011年版,第149—163页。另外,地理环境对西北地区政区的变化也具有深刻的影响。(4)胡英泽: 《河道变动与界的表达——以清代至民国的山、陕滩案为中心》,《中国社会历史评论·第7卷》,2006年,第199—218页。究其实而论,经济、政治、环境、文化、族群等多重因素推动了该地区政区的变化。(5)冯玉新: 《界域变动与地方社会——以明清时期黄河上游农牧交错带为中心》,陕西师范大学博士学位论文,2011年。

清初宁夏政区变化是在西北地区政区整体变化的历史背景下展开的,雍正二年(1724)十月十三日,川陕总督年羹尧奏请在西北地区“改卫为府”(6)《川陕总督年羹尧奏请河西各厅改置郡县折》,雍正二年十月十三日,中国第一历史档案馆编: 《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第3册,江苏古籍出版社1989年版,第794—795页。。徐冉从族群关系探讨了宁夏和阿拉善蒙古围绕贺兰山西麓发生的地界纠纷及其对政区变化的影响。(7)徐冉: 《农牧交错带的山地环境与界线迁移——以清代宁夏、阿拉善贺兰山界争问题为例》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2018年第6期。冯玉新、马建民从自然地理环境的角度出发,认为宁夏府新渠、宝丰二县的废立深受当地地理环境和自然灾害的影响。(8)冯玉新: 《地方开发、环境变迁与政区变动的相关研究——以清代宁夏府新渠、宝丰二县为例》,《兰州学刊》2015年第5期;马建民: 《乾隆三年(1738)宁夏震灾与救济研究》,宁夏大学博士学位论文,2015年。岳云霄指出宁夏政区的变化是多种因素共同推动的结果。(9)岳云霄: 《国家·族群·环境: 康雍乾时期农牧交错带政区变迁的多元面向——宁夏府新渠、宝丰二县置废研究》,《社会史研究》2018年第1期。学界对宁夏政区演变的研究为本文的探索提供了坚实的基础。

同时,学界一般认为宁夏在雍正三年(1725)完成了府县制度的改革,宁夏卫改为宁夏府(10)左书谔: 《清朝改宁夏卫为宁夏府是雍正二年》,《宁夏社会科学》1985年第3期。根据左书谔的考证,宁夏卫改为宁夏府的时间是雍正二年十月,由于政策的实行需要时间,所以完成的时间是雍正三年六月。,隶“一州四县”。但事实上,到雍正六年(1728)“改卫为府”才彻底完成,皆因隶属宁夏府的查汉托护在雍正四年(1726)五月和雍正六年十一月才分别设立新渠、宝丰二县,完成府县制度改革。而查汉托护之所以没有及时完成政区改革,有其特殊的历史背景,下文会具体论述。通过梳理宁夏与鄂尔多斯蒙古对查汉托护的“争夺”过程,本文拟集中展现在查汉托护设县过程中清廷边疆地区内地化府县制度的推行,及其与盟旗制度之间的冲突,进而探讨清朝边疆治理方略的转变与能力的提升。蒙汉围绕查汉托护的地界之争,实际是清初朝廷对西北边疆管理理念与管理制度变化的具体表现。

一、 查汉托护的范围

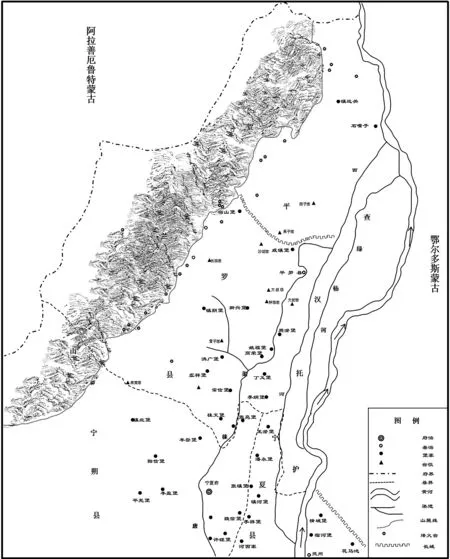

“查汉托护”一词为蒙古语的汉文音译,尽管在汉文文献中译名不尽一致(11)诸如:“臣等奉命办理宁夏查汉托护城渠工务,到工之始踏看估计”(《通智等奏报采办过渠工物料缘由》,雍正十年十月二十五日,张伟仁主编: 《明清档案》第54册,联经出版事业股份有限公司1986年版,第B30885 页);“惟兹宁夏所属之插汉拖辉”(《清世宗实录》卷七六“雍正六年十二月丁亥”条,《清实录》第7册,中华书局1985年版,第1116页);“鄂尔多斯王松阿喇布,奏请于察罕托灰之地,暂行游牧”(《清圣祖实录》卷二五六“康熙五十二年八月丁丑”条,《清实录》第6册,第529页);又有相关奏折中名“插汉拖灰”和“插汉托合”,如中国第一历史档案馆编《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第7册中有《川陕总督岳钟琪等奏踏勘插汉拖灰地方情形并陈开渠设县管见八条折》(第82页)和《川陕总督岳钟琪奏请允令通智办理插汉拖灰地方工程折》(第144页)两折,《康熙朝汉文朱批奏折汇编》第5册(中国第一历史档案馆编,档案出版社1985年版,第226页)中为插汉托合,“理藩院员外郎色而济,咨为再陈插汉托合情形事”。,但其蒙古文语义明确,即“白色滩地”。据陕甘总督岳钟琪奏折,查汉托护的地理范围如下:

插汉拖灰在贺兰山之东,顺黄河西岸,南北直长,自夹河口至石嘴子绵亘可一百五六十里,其西侧则以西河之东岸为界,西河之西乃贺兰山下,即平罗营一带也。故自黄河西岸以至西河东岸,皆插汉拖灰之地,横衍或二三十里,或四五十里不等。(12)《川陕总督岳钟琪等奏踏勘插汉拖灰地方情形并陈开渠设县管见八条折》,雍正四年四月初六日,中国第一历史档案馆编: 《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第7册,第81页。

石嘴子,即今宁夏回族自治区石嘴山市东北之石嘴山。据道光《平罗记略》记载:“石嘴山,《明统志》在宁夏镇东北二百里,山石突出如嘴。”(13)王亚勇校注: 《平罗记略·续增平罗记略》卷一《舆地》,宁夏人民教育出版社2003年版,第25页。为清初宁夏府与河套地区蒙古诸部的交界之一。清初宁夏府“北至平罗县石嘴口边界二百三十五里。……东北至灵州横城暗门交界三十里外鄂尔多斯地。西北至贺兰山外边界七十里外系罗布藏游牧地”(14)乾隆《宁夏府志》卷二《地理》,宁夏人民出版社1992年版,第63—64页。。鄂尔泰奏称其地“外则控制,内则连络,此夷汉接界紧要之区也”(15)鄂尔泰: 《为核议陕西宁夏新渠宝丰二县地震不可修复题请将新宝二县裁汰并将宝丰营官兵移驻平罗事》,乾隆五年六月初八日,中国第一历史档案馆藏,档号: 02-01-006-000334-0001。。夹河口在清宁夏县镇河堡附近。“镇河堡,在城东(宁夏府宁夏县)二十里”,明代为防范河套地区蒙古诸部入侵而设(16)乾隆《宁夏府志》卷五《建置》,第131页。,即今银川市东南二十里镇河堡,后废(17)史为乐主编: 《中国历史地名大辞典》,中国社会科学出版社2005年版,第2859页。。

据乾隆《宁夏府志》记载,“西河,在(平罗)县东五里,北流入黄河,即惠农渠并唐、汉支渠剩水泄焉”(18)乾隆《宁夏府志》卷三《山川》,第91页。。所以西河在惠农渠以东,为惠农渠以及唐徕、汉延诸支渠余水排泄河渠。但其长度文献记载不一。乾隆七年(1742)甘肃巡抚黄廷桂的奏折对西河起止、长度有详细地记载:“自宁夏县属河西寨起,至平罗县属下宝闸堡横埂外五里直入砚瓦池,计长二百零五里。又砚瓦池以北至石嘴子共五段,计长一十六里七分,总计西河共长二百二十一里七分……”(19)甘肃巡抚黄廷桂: 《为题请核销甘肃宁夏农渠迤西等处修挖河道并建造桥闸等项用过银两事》,乾隆九年七月二十一日, 中国第一历史档案馆藏,档号: 02-01-008-000467-0011 。乾隆《宁夏府志》载“西河,自宁夏县河西寨起,至平罗县北东入于河,长三百五十里。盖四渠各陡口剩水多泄于湖,群湖之水则汇而泄于西河。上有桥十六道”(20)乾隆《宁夏府志》卷八《水利》,第251页。。《嘉庆重修一统志》关于西河的记载与乾隆《宁夏府志》基本相同,其资料应源于乾隆《宁夏府志》。(21)乾隆七年与乾隆四十五年(乾隆《宁夏府志》成书于这一年,即1780年)文献所记载的西河长度不一,说清这个问题,首先要从西河的功能说起。西河是黄河的一条小支流,但它也是宁夏平原地区渠道的泄水处,百姓会把渠道多余的水或者田地多余的水排泄到西河。而乾隆四十五年相较于乾隆七年,宁夏府的人口和田亩数都有所增加,所灌溉田亩数越多,所需渠道也就越多,百姓为了排泄渠水或者地水,可能改变了西河的河道。因此,乾隆四十五年记载的西河长度比乾隆七年的长。

综合岳钟琪奏折中记载查汉托护南起夹河口(镇河堡附近),北至石嘴子,南北约一百五六十里,加之所绘为雍正三年的查汉托护示意图,所以本文的西河长度以乾隆七年黄廷桂所奏数据为准,即西河长度二百二十余里,流经查汉托护地界应在一百五十余里为宜。据此,并结合相关舆图,绘出查汉托护的地理范围,如图1所示。

图1 雍正三年(1725)查汉托护范围示意

查汉托护地处黄河冲积而成的平原地区,西边是绿杨河、西河两条河流,东边是黄河,水源充足,草木丰茂,宜农宜牧,尤其水源在干旱、半干旱环境下十分珍贵。这些都客观导致了地界争端,但直接原因还是本属宁夏府的查汉托护实际被鄂尔多斯蒙古控制。清廷希望“以河为界”消弭争端,鄂尔多斯蒙古却仍常越界游牧。直到雍正四年,清廷开始在查汉托护设立县治、兴修水利,确立府县制度、将游牧区逐渐变为农业区,在事实上杜绝了鄂尔多斯蒙古越界游牧的可能,也是该地内地化的表现。

二、 查汉托护地界之争的过程

查汉托护地势平坦,黄河自南向北穿流而过,属河套地区之前套,“插汉拖辉为汉唐灵州之地,当时广置屯田,元至元间,置屯田万户所”(22)《清世宗实录》卷四一“雍正四年二月己亥”条,《清实录》第7册,中华书局1985年版,第609页。。明代正统十四年(1449)土木堡战役失败后,鞑靼诸部开始游牧于河套。(23)蒲章霞: 《“土木之变”若干问题探析》,中央民族大学硕士学位论文,2010年。据成书于明代弘治十四年(1501)的《宁夏新志》记载:“东胜不戒,河南失守,腥膻随据为巢,恢复甚难。”(24)〔明〕 胡汝砺: 《宁夏新志》卷二《山川》,成文出版社1968年,第56页。即在明中期以后,鞑靼诸部就越过长城和黄河游牧于此。(25)胡凡: 《论明代蒙古族进入河套与明代北部边防》,《西南师范大学学报(人文社会科学版)》2002年第3期。

至清初期,随着战乱的结束,查汉托护重新进入了人们的视野。康熙二十二年(1683),鄂尔多斯贝勒松阿喇布奏请在定边外一带游牧。康熙叫来大臣一起商议此事,理藩院认为应该批准松阿喇布的奏请,“多罗贝勒松阿喇布游牧地方狭小,应令于定边界外,暂行游牧”;大学士明珠却认为,“若此地暂予游牧,将来撤还,彼必谓久许游牧,又何撤为?如此则日后似有未便”(26)《清圣祖实录》卷一○八“康熙二十二年三月甲子”条,《清实录》第5册,第102页。。

康熙在听取了双方的意见后没有着急回复,而是命令理藩院勘定明白之后再行商议。“勘定明白”即确定给鄂尔多斯蒙古的游牧地是否在耕种区。随后理藩院侍郎阿喇尼回奏称:“所请暂给游牧边外苏海阿鲁诸地,离定边、兴武营等边或五六十里,或百里不等,并非边内耕种之地。”(27)《清圣祖实录》卷一一○“康熙二十二年闰六月己巳”条,《清实录》第5册,第127页。既然暂借之地并非耕种区,康熙便答应了松阿喇布的请求,但坚持蒙古诸部必须在“边外六十里”畜牧的划界原则。距边六十里的农牧划界原则始于康熙十六年(1677),康熙二十五年形成“康熙定例”,成为西北地区划分农牧界限的基本原则。(28)《清圣祖实录》卷一二八“康熙二十五年十一月癸巳”条,《清实录》第5册,第368—369页。但是鄂尔多斯蒙古为了畜牧利益,并未遵行。此后,鄂尔多斯蒙古不仅逐渐将查汉托护从“游牧”之地变成了“驻牧”之地,甚至将游牧的范围延伸至贺兰山脚下。该过程主要经历了三个阶段。

第一阶段,鄂尔多斯蒙古以游牧地方狭小为名,奏请在苏鲁阿海诸地游牧,这离横城堡、定边营、兴武营、花马池一带不过五六十里。康熙三十五年(1696),鄂尔多斯蒙古已经越过长城进入到灵州地界,“鄂尔多斯多罗贝勒松阿喇布奏请于察罕托灰以外地方,准其部人捕猎耕种,著如所请行”(29)《清圣祖实录》卷一七八“康熙三十五年十一月丁巳”条,《清实录》第5册,第910页。。 这就说明鄂尔多斯蒙古并没有遵循“康熙定例”,而是准备越过长城,进入查汉托护地方游牧。

第二阶段,康熙三十六年(1697)鄂尔多斯贝勒松阿喇布奏请康熙帝准其在“定边、花马池、平罗城三处,令诸蒙古就近贸易”(30)③ 《清圣祖实录》卷一八一“康熙三十六年三月己亥”条,《清实录》第5册,第939页。。康熙再次答应了松阿喇布的奏请:“应俱如所请。令贝勒松阿喇布等及地方官各自约束其人,勿致使争斗。”③平罗城成为与蒙古诸的贸易点,说明鄂尔多斯蒙古已接近宁夏府北部查汉托护地区。

第三阶段,康熙四十七年(1708)鄂尔多斯郡王松阿喇布奏请,“请于察罕托灰地方暂行游牧”(31)⑤ 《清圣祖实录》卷二三三“康熙四十七年七月庚辰”条,《清实录》第6册,第330页。。康熙依旧答应了松阿喇布的请求,但因担心蒙汉之间产生矛盾,清廷临时在查汉托护“设理事官二员,不时稽察,庶樵采居民与游牧蒙古,不致互相生事”⑤。至此,鄂尔多斯蒙古以“暂行游牧”的名义在查汉托护地方游牧,官方也认可查汉托护是其暂时游牧之地,并且规定了鄂尔多斯蒙古只能在“黄河、西河之间,柳延河之西所有柳墩、刚柳墩、房墩、西墩,俱以西台为界,自西台之外察罕托合处,暂许蒙古游牧”(32)雍正朝《清会典二》卷二二一《理藩院》,中国第一历史档案馆官网[2023-04-02],https://www.fhac.com.cn/fulltext_detail/1/11534.html?kw。。因为现在无法确定“四台”的具体位置(33)柳延河在清代宁夏府的相关方志中并没有出现,只是出现在《清会典》中,所以笔者认为柳延河可能是其他河流的别称。通过翻检相关史料发现,在西河和黄河之间,宁夏府有一条叫做绿杨河的河流,“昌润渠者,古绿杨河也”(《平罗记略·续增平罗记略》卷四《水利·河渠》,第105页),而昌润渠又是由六羊河改造而来,“有黄河之支流名六羊河者……钦定名曰昌润渠……”(〔清〕 通智: 《钦定昌润渠碑》,乾隆《宁夏府志》卷二○《艺文·记》,第755页)由此,笔者认为绿杨河即是六羊河,而柳延河也有可能指六羊河(绿杨河)。柳墩、刚柳墩、房墩、西墩这“四台”,在清代宁夏府遗留下来的244营汛地名中并没有任何记载,笔者猜测可能是因为地震震毁或者淹没了,“宁夏前遭地震新渠、宝丰二县,地处洼下,俱被水淹,城堡房屋亦俱倒塌无存……今查宝丰地震之后已成泽国不可修筑……”(鄂尔泰: 《为核议陕西宁夏新渠宝丰二县地震不可修复题请将新宝二县裁汰并将宝丰营官兵移驻平罗事》,乾隆五年六月初八日,中国第一历史档案馆藏,档号: 02-01-006-000334-0001)因此,“四台”可能被淹没遗弃了,在后来的文献中也就没有记载。,所以康熙四十七年,规定鄂尔多斯蒙古在查汉托护游牧的具体范围,也就无法确认。

但是鄂尔多斯蒙古依然未遵行规定,经常越界游牧,已到了贺兰山脚下,这引起宁夏地方官员以及中央大员的不满与警觉。康熙五十二年(1713)八月,时任宁夏总兵范时捷面见康熙皇帝说明利害,“察罕托灰系版图内地,今蒙古游牧多致越界行走,与宁夏居民朦混樵采,实属不便”(34)《清圣祖实录》卷二五六“康熙五十二年八月丁丑”条,《清实录》第6册,第529页。,并请求以黄河为界,清晰划分宁夏镇与鄂尔多斯蒙古辖区。兵部尚书殷特布和范时捷持相同看法,认为 “黄河西河之间草木极盛,宁夏居民藉以樵采,若令蒙古游牧,与居民混杂行走,实属未便。又察罕托灰与宁夏相近,既许蒙古游牧,则地方汛防不无艰难之处”(35)《清圣祖实录》卷二五六“康熙五十二年八月丁丑”条,《清实录》第6册,第530页。。

康熙虽答应了鄂尔多斯蒙古在查汉托护游牧,但从未让其越界游牧,也并非允其永远游牧,只是“暂行游牧”。于是康熙帝对理藩院下令:“前松阿喇布以察罕托灰水草佳茂,恳请暂行游牧,并未有令永远游牧之旨。此事,著尔衙门员外郎莫礼布,前往查明具奏。”不久之后理藩院员外郎莫礼布奏称:“鄂尔多斯蒙古现在游牧渐至贺兰山下,与原定之界,实系逾越。”(36)《清圣祖实录》卷二五六“康熙五十二年八月丁丑”条,《清实录》第6册,第529页。鄂尔多斯蒙古不仅越过查汉托护这个“原定之界”,而且还游牧至贺兰山东侧,彻底将查汉托护当作驻牧之地。这并不符合查汉托护农耕樵采之区的区域定位,更重要的是与清廷及宁夏地方坚持查汉托护为“版图内地”的国土治理理念严重冲突。

于是康熙下旨:“从前原以黄河为界,著照后议行。”(37)《清圣祖实录》卷二五六“康熙五十二年八月丁丑”条,《清实录》第6册,第530页。康熙再一次“以河为界”,划分了蒙汉的界址。但鄂尔多斯并不打算放弃查汉托护,于同年同月上书康熙,准许他们继续在查汉托护游牧,然而这一次康熙明确拒绝了松阿喇布,“蒙古鄂尔多斯王松阿拉布请于察罕托灰游牧,不许,命游牧以黄河为界,从总兵范时捷请也”(38)《清史稿》卷八《圣祖纪》,中华书局1976年版,第284页。。为此,范时捷同年十月给康熙帝上奏折称颂道:“皇上乾断,立定边界,自此耕耘樵采利益无穷。”(39)《宁夏总兵范时捷奏为遵旨处理辖境蒙汉内界情形折》,康熙五十二年十月十二日,中国第一历史档案馆编: 《康熙朝汉文朱批奏折汇编》第5册,第226页。

事实上,“以河为界”的谕令并没有划清蒙汉界址,查汉托护也没有成为当地土著“耕耘樵采”的农业区。康熙五十八年(1719)二月,有五千只骆驼要从张家口送往甘肃,按照议政大臣的意见,“送往甘肃之五千只骆驼应送至宁夏,令巡抚绰奇拨派官员并兵丁在察罕托灰水草佳处牧放”(40)《清圣祖实录》卷二八三“康熙五十八年二月癸亥”条,《清实录》第6册,第767页。。又雍正四年,岳钟琪奏称:“今满汉马厂已奉旨改于贺兰山外,是插汉拖灰绵亘一百五十里之地,皆可成田。”(41)《川陕总督岳钟琪等奏踏勘插汉拖灰地方情形并陈开渠设县管见八条折》,雍正四年四月初六,中国第一历史档案馆编: 《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第7册,江苏古籍出版社1989年版,第81页。从这两条史料可知,一直到雍正四年查汉托护仍然以蒙古语命名,可见康熙五十二年以河为界的谕令并没有真正得到执行。自鄂尔多斯蒙古迁移之后,查汉托护地区“小民亦有私垦者,必得开渠通水,筑堤建闸,以时启闭,以资灌溉”(42)《清世宗实录》卷四一“雍正四年二月己亥”条,《清实录》第7册,第608页。,但规模甚小,而蒙古牧民越界放牧仍为常态。

蒙汉对查汉托护的争夺,从康熙二十二年开始到雍正四年才真正结束,历经43年。纵观整个争夺过程,可以发现自始至终都是鄂尔多斯蒙古实际控制着查汉托护,康熙五十二年宁夏地方政府才明确收回查汉托护的属地管理权。回顾整个事件,康熙对此事态度不一: 第一次康熙明显不想鄂尔多斯蒙古进入内地游牧,所以才让其在离横城堡、定边营、兴武营、花马池一带60里外游牧;从三十五年开始,康熙态度转变,先是答应其在灵州一带游牧,然后又答应其在花马池、平罗等地就近贸易,最后直接答应其在查汉托护游牧;然而在五十二年康熙的态度又发生了转变,他明确拒绝了鄂尔多斯蒙古在查汉托护游牧的请求,而且还要求鄂尔多斯蒙古必须遵守“以河为界”的命令。

从康熙三十五年至五十二年,清廷虽然答应将查汉托护给鄂尔多斯游牧,但却不愿意将此地变成盟旗制度下的游牧区,这从设立专门管理此地蒙古事务的官员以及“流官”管理措施中就可窥见一二。康熙希望以此限制札萨克官员进入此地行使权力,究其本质则是限制盟旗制度的扩张。整体而言,康熙并不愿意将查汉托护变成游牧区。因此,将查汉托护恢复为农业生产区可以说是清初中央与宁夏地方一致的政治认识。

三、 清初对查汉托护的治理

顺治、康熙时期清廷通过加强军事力量,沿用明代卫所制度管理河西诸地,其目的在于安辑地方,稳固边防。顺治二年(1645),清廷认为陕西等边“地方初定,亟需抚辑绸缪,应设督抚、镇将等官以资弹压,会城根本之地,应留满洲重臣重兵镇守,其延、宁、甘、固四镇实在兵马,应行文清核,以便裁定经制”(43)《清世祖实录》卷一五“顺治二年四月丁卯”条,《清实录》第3册,第136页。。随着政治环境逐渐稳定,清廷对河西诸地管理进行了一系列的变革。康熙二年(1663),陕西布政使司分为左、右二布政使司,陕西督司所领宁夏、宁夏中、宁夏后卫和靖远一卫。康熙六年(1667), 陕西右布政使司改为甘肃布政使司,甘肃开始设置分省,宁夏为其所属。(44)林涓: 《清代行政区划变迁研究》,复旦大学博士学位论文,2004年。雍正二年,四川陕西总督年羹尧奏请在河西各厅“改卫为县”,并认为,“河西各厅自古皆为郡县,独至有明改为卫所,国家经制随因其旧”。(45)《川陕总督年羹尧奏请河西各厅改置郡县折》,雍正二年十月十三日,中国第一历史档案馆编: 《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第3册,第794—795页;周振鹤主编,傅林祥 、林涓、任玉雪、王卫东著: 《中国行政区划通史·清代卷》,复旦大学出版社2017年版,第357—395页。由此可见,清廷逐步地使宁夏进入内地行政系统,宁夏边地属性随之改变,其所属的查汉托护的属性也得以改变。虽然清廷命令蒙古移据套内,以河为界,让出“河南”,希望以“长城—黄河”这一自然地理分界作为鄂尔多斯蒙古与宁夏府的农牧分界界限。“但是这一界限仅是习惯线而已,并不具备法定特征。”(46)王晗: 《“界”的动与静: 清至民国时期蒙陕边界的形成过程研究》,《历史地理》第25辑,上海人民出版社2011年版,第149—163页。因此,在雍正四年之前,查汉托护一直是蒙汉两族争夺的对象。到了雍正时期,全国政治形势已稳定,再加之清王朝经过半个多世纪的休养生息,人口迅速增长,故清廷“易畜牧为桑麻”(47)⑦ 〔清〕 通智: 《钦定昌润渠碑》,乾隆《宁夏府志》卷二○《艺文·记》,第755页。的治理理念得以在查汉托护落实。

(一) 建设水利

清廷采用朝廷派员专办、宁夏地方官员协办的政策在查汉托护兴建水利,其目的除了防范地方贪墨、上下其手外,更是力图通过建立灌溉系统,保障农业生产,实现查汉托护地区农耕化,从生产方式层面实现查汉托护“版图内地”的政治治理理念。雍正四年,皇帝派隆科多踏勘查汉托护地方。隆科多勘察后认为查汉托护 “其土肥润,籽种俱皆发生,其地尚暖,易于引水……若修造渠坝,及放水之闸,两岸可以耕种万顷地亩”(48)《清世宗实录》卷四一“雍正四年二月己亥”条,《清实录》第7册,第608页。,雍正遂“命侍郎臣通智、单畴书会督臣岳钟琪,经营查汉托护地方”⑦。此项工程开始主要由川陕总督岳钟琪、甘肃巡抚石文焯负责,但是因为筑堤开渠等事宜,事务繁杂,甘肃地方又贪腐成风,于是岳钟琪向雍正建议朝廷派员专理,并推荐通智担任此职。岳钟琪上奏建议:

今虽委宁夏、临洮两道管理,而事关重大,恐难胜任。况秦省侵冒风弊,人人习以为常,若不得才干大员亲临总理,恐必致稽延时日,靡费帑金。臣辗转思维,惟有仰恳我皇上于在迁诣臣,简选一员赴宁料理,但又必熟谙情形,筹画精谨之人,则臣窃以为如正卿臣通智能胜任。倘蒙圣恩俞允,敕令通智在工所专理其事,至于一切调委员役应行应办等细事,仍敕宁夏道陈履中听候钦差指示遵行,则征员奸胥皆知畏惧,而功效亦可速成矣。(49)《川陕总督岳钟琪奏请允令通智办理插汉拖灰地方工程》,雍正四年四月十九日,中国第一历史档案馆编: 《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第7册,第145—146页。

雍正批示道:

此奏是。但通智不过服劳奔走效力之才,为人粗俗,但不知他操守如何,此事未必胜任。你既与他同事多时,必有可取,方有此奏也。可传旨留他在陕办理工程事件,朕再想一钱粮出纳谨慎人来协理更有益,如暂不得人,中止亦未定。(50)《川陕总督岳钟琪奏请允令通智办理插汉拖灰地方工程》,雍正四年四月十九日,中国第一历史档案馆编: 《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第7册,第146页。

尽管雍正对通智的品行和能力不甚满意,但在更无适合人选的情况下仍简派其来宁夏办理渠工事务,通智便成为查汉托护的第一任开发者和建设者。通智来到宁夏,主要干了八件事情,分别是开凿惠农和昌润二渠、修长堤、筑西河、建新渠和宝丰二县、修葺定远营以及修浚唐来渠(51)《雍正十年十月二十五日之四(官衔不详)通智等奏呈办理渠工用过并剩余银两清册》,张伟仁主编: 《明清档案》第54册,联经出版事业股份有限公司1986年版,第B30883—B30884页。,其中涉及查汉托护地方的就有七处(定远营除外),总共花去帑金一十七万三百一十二两多(52)《雍正十年十月二十五日之七(官衔不详)通智等奏报八项工程完竣缮册绘图进呈》,张伟仁主编: 《明清档案》第54册,第B30889页。。而开渠筑堤是通智在查汉托护最先做的一件事,据《清史稿》载:“(雍正四年)是年命侍郎通智、单畴书会同川督岳钟琪开惠农渠于查汉托护,以益屯守。”(53)《清史稿》卷一三六《河渠志四》,第3825页。

查汉托护在西河和黄河之间,黄河流水量一旦增加,就会淹没查汉托护,所以通智不得不“沿河筑堤以护之”(54)王亚勇校注: 《平罗记略·续增平罗记略》卷四《水利·堤埂》,第109页。。这里“护”的不仅是惠农渠,也是在护卫查汉托护新建立的宝丰和新渠两县。新筑长堤和西河一样长,据《清实录》记载:“自河西寨至石嘴子筑堤二百余里,开渠一道……”(55)《清世宗实录》卷四四“雍正五年年五月乙未”条,《清实录》第7册,第645页。惠农渠和昌润渠同时开凿,于雍正七年(1729)竣工,共历时三年,惠农和昌润二渠,可灌溉宁夏、平罗、宝丰、新渠四县田亩。(56)薛正昌: 《宁夏平原历代屯田与水利开发研究》,《西夏研究》2015年第3期。清王朝还设立了专门的管理机构管理渠道,先后设水利同知管理汉、唐二渠,设水利通判管理惠农、昌润二渠,后将水利通判裁撤,以水利同知专司宁夏渠务,并开始招民耕种。

为了尽快招到户民开垦,通智等人向雍正建议,贫户愿意来查汉托护开垦的,政府给予牛具和籽种,分期返还。官员和富户愿意开垦的,政府不给牛具和籽种,但将开垦的田定为“永业”,三年之后起科。结果穷户踊跃争先,而官员与绅士们则裹足观望。于是雍正敕谕:“缙绅者,小民之望也,果能身先倡率,则民间之趋事赴功者必众。凡属本籍之人,不论文武官员,或现任,或家居,均当踊跃从事,急先垦种,不可观望因循,耽延善举”;并明确指示 “凡兹所垦地亩,俱照原议,给为世业,三年起科。果能使沃土腴田,有广收之益,无闲旷之区,则不但于体国经野之谟,重有攸赖,而经营世产,伊等子孙亦蒙永远之泽矣”(57)《清世宗实录》卷七六“雍正六年十二月丁亥”条,《清实录》第7册,第1127页。。雍正敕旨坚定了地方官员、士绅开发查汉托护地方的决心。随着二县的建立,水利工程、农业设施兴建,政策方面对农业扶植,一定程度上断绝了鄂尔多斯蒙古越过黄河进入查汉托护游牧的可能。此后,蒙汉矛盾虽仍存在,但主要表现为查汉托护地区的汉族越界进入鄂尔多斯蒙古属地耕种:“宁夏横城口及黄甫川边外闲地与鄂尔多斯接壤,内地民人越界耕种,而蒙古等私索租价,每至生事互争。”(58)《清世宗实录》卷一一○“雍正九年九月乙丑”条,《清实录》第8册,第460页。这就是蒙汉之间围绕自然资源引起纷争的另一种形态了。

(二) 设立县治

雍正二年,清廷采纳川陕总督年羹尧建议,在宁夏普遍施行“改卫为县”;雍正四年五月,在查汉托护地方设立了新渠县。川陕总督岳钟琪向雍正建议 “平罗县治相去插汉拖灰甚远,其现管之地方人民,在边疆亦为中邑,若在兼管新开地亩则户口日殷,未免事繁难顾”,所以“应以西河为界,自西河以西属平罗县,其西河以东当另设一县……如渠工一兴,即可招人开昼预修陌,待水灌溉,所有地方事务应归县令以专职守”(59)《川陕总督岳钟琪等奏踏勘插汉拖灰地方情形并陈开渠设县管见八条折》,雍正四年四月初六,中国第一历史档案馆编: 《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第7册,第82页。,查汉托护地方归属平罗、新渠二县管理。后又因查汉托护地域辽阔,只设一县不利于管理,故于雍正六年十一月,川陕总督岳钟琪奏请:“插汉拖辉地方辽阔,开垦田地可得二万余顷,止设一县,鞭长莫及。请沿贺兰山一带直抵石嘴子,于省嵬营左近添立一县,设知县、典史各一员、钦点县名,铸给印信……得旨。……寻定新设县名曰:‘宝丰。’”(60)《清世宗实录》卷七五“雍正六年十一月壬戌”条,《清实录》第7册,第1116—1117页。查汉托护地方先后分设新渠、宝丰两县,各配知县一员、典史一员、把总一员、兵士若干。乾隆三年(1738),宝丰、新渠二县因地震震毁,县治被裁撤,归入平罗县管辖。(61)马建民: 《乾隆三年(1738)宁夏震灾与救济研究》,宁夏大学博士学位论文,2015年。

在宁夏地区实行的府县制度,使查汉托护直接受中央政府管辖。而蒙古诸部普遍实行的是札萨克政治制度(62)顾颉刚、史念海: 《中国疆域沿革史》,商务印书馆2015年版,第207页。,札萨克为世袭职位,是蒙古各部最高的行政长官,负责军事、行政和司法。最为重要的是,在札萨克的封地内,所有的一切都归札萨克所有,也不向政府缴纳任何的徭役和赋役。而鄂尔多斯蒙古则是在天聪九年(1635)归顺后金,顺治六年(1649)鄂尔多斯头领额林臣被封为多罗札萨克王。(63)乾隆朝《清会典》卷一四○《理藩院》,中国第一历史档案馆官网[2023-04-02],https://fhac.com.cn/fulltext_detail/1/21068.html?kw。如果清廷将查汉托护划归鄂尔多斯蒙古,这一地区将会施行札萨克制度,则山林、牧场、田产、徭役、赋税等都再受政府管理。边疆地区以州县建制取代军政建制,标志了边疆地区管理进一步内地行政化,在某种程度上也反映了农耕文明在该地区的恢复和扩展,更意味着中央政府对边疆地区治理能力的提升。在查汉托护地区建立县治,划分了农牧界限,消弭了蒙汉矛盾,是边疆地区内地行政化具体而微的表现。

(三) 重新设立汛营

自从鄂尔多斯蒙古游牧查汉托护后,这里不再有兵丁巡防,“插汉托合地方,以至贺兰山之镇远关诸口,往年有哨探防守兵丁,前因暂给蒙古牧放牲畜,随将兵丁撤回”(64)《宁夏总兵范时捷奏为遵旨处理辖境蒙汉内界情形折》,康熙五十二年十月十二日,中国第一历史档案馆编: 《康熙朝汉文朱批奏折汇编》第5册,第227页。。但是“石嘴子地方东控鄂尔多斯,西达贺兰山外葡萄泉等处,形势险要。今插汉拖灰在石嘴子之内,一经开垦,人民渐集,防汛尤宜严密”(65)《川陕总督岳钟琪等奏踏勘插汉拖灰地方情形并陈开渠设县管见八条折》,雍正四年四月初六日,中国历史第一档案馆编: 《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第7册,第82页。。于是,雍正五年(1727)五月,在石嘴子地方设兵营一所,配给驻防守备一员、把总一员、兵二百名,归平罗营管辖。这样一来,兵丁可以沿河一带巡查,防止蒙汉居民越界滋事,“查该处地方(宝丰)既与鄂尔多斯部落接壤,如有不肖奸徒潜往外地偷盗马牛牲畜,或勾串蒙古私卖硝磺禁物等事,俱令该县丞督令各堡乡保并协同塘汛兵弁严行查禁,毋许偷渡私越”(66)工部尚书哈达哈: 《为核议甘肃巡抚查勘宁夏宝丰筑堤安插垦户等事宜事》,乾隆十一年十二月二十日,中国历史第一档案馆藏,档号: 02-01-008-000614-0011。。同时也能加强县城防卫,使“县治不致孤悬”(67)《川陕总督岳钟琪等奏踏勘插汉拖灰地方情形并陈开渠设县管见八条折》,雍正四年四月初六日,中国第一历史档案馆编: 《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第7册,第83页。。汛营体系将原卫所制下的堡寨纳入郡县管理体制之中,是清朝的地方治安体系,也是清廷实现边疆地区行政管理“一体化”的必由之路。(68)周妮: 《清代湘西苗疆营汛体系探究》,《历史地理研究》2020年第2期。在查汉托护地方建立营汛体系,从确立地方安全防卫体系的层面来说,表明其已由边疆军政管理区转变为内地地方行政管理区。

雍正六年,查汉托护地区水利的兴修改变了其原有的生产方式,由游牧业转变为农耕业,查汉托护的版图内地属性也由此加强。同时,府县制度及营汛体系的建立,也使查汉托护的地方管理方式发生了深刻的变化,查汉托护被纳入内地府县地方行政管理体系中,真正落实了其版图的内地属性。

四、 结 语

查汉托护水资源丰富,为农业和牧业的发展提供了重要保障,也引发了清初宁夏镇与鄂尔多斯蒙古围绕查汉托护产生的地界争端,究其实质,是生存空间和生存资源的竞争。蒙汉都想要以某种固定的“边界”来确保自己独享资源: 宁夏府希望“以河为界”划定双方资源的范围,鄂尔多斯蒙古则想要越过黄河维持自己的既得利益。清廷试图通过确定某种“边界”来掌握资源的分配权,借此消弭蒙汉之间的冲突,从而达到治理边疆的目的。因此,康熙通过地理环境来划分资源范围,即“以河为界”,但这种方法并没有起到明显的效果;雍正则从制度层面出发,通过府县制度将查汉托护纳入宁夏府的管理范围内,使鄂尔多斯再也不愿越过黄河游牧。清廷采取两种不同的方式确定“边界”,产生的效果截然不同,体现了清初清朝中央政府民族管理、边疆治理理念的转变与治理能力的提升。

雍正二年,随着陕甘总督年羹尧奏请在西北地区普遍实行“改卫为府”,府县制度逐渐向西、向北两方向扩展。在这种大背景下,清廷并不愿意将查汉托护变成盟旗制度下的游牧区,更不愿意札萨克制度向西扩展。从雍正四年起,清廷用了将近两年的时间在查汉托护推行府县制度,实现了对查汉托护的版图内地行政化管理。这主要体现在三个方面: 建立灌溉系统,募农复耕,改变了查汉托护地区的主要生产方式,在经济活动层面实现了版图内地属性的转变;建立县治,使查汉托护纳入内地府县地方行政管理体系中,真正落实了其版图内地属性,也完成了宁夏府由边地属性向内地属性的转变;在查汉托护地方建立营汛制度,将查汉托护纳入内地地方治安体系。总之,清廷对边疆地区治理理念的提升,促进了地方治理制度的发展,而地方治理制度的发展也加快了边疆地区治理体系的内地化、行政化。