“被技术治理”:基层组织负担的生成机制*

王振兴 于业芹 李云新

关键词:被技术治理;基层减负;组织注意力;治理技术;基层治理现代化

摘 要:以S县C镇社会治理办公室为案例,从技术治理视角阐释基层组织负担的生成机制。研究发现:上级组织应用治理技术存在多重惯性,致使基层组织成为“被技术治理”对象;基层组织需应对繁杂的程序性事务和技术性要求,常处于注意力超载的工作情境中,组织负担由此生成。作为回应,基层组织采取象征性治理、形式化治理和选择式治理等策略予以应对,导致基层治理效能难以提升。“被技术治理”的形成根植于官僚制的负功能和不均衡的县乡关系之中,也与我国基层治理目标和方式的转变密切相关。深入推进基层减负工作需与基层治理体制机制变革相结合,将减负与赋权、增能、激励等关联起来,在持续为基层减负的同时助力基层治理的现代化。

中图分类号:D630文献标识码:A文章编号:1001-2435(2023)04-0075-11

"Being Managed by Technology":The Generation Mechanism of the Burden of Grass-roots Organizations

WANG Zhenxing1,YU Yeqin2,LI Yunxin3 (1. School of Government,Nanjing University,Nanjing 210023,China; 2. College of Humanities and Foreign Languages,China Jiliang University,Hangzhou 310018,China; 3. School of Public Administration,Zhongnan University of Economics and Law,Wuhan 430073,China)

Key words:"being managed by technology"; reduce the burden at the grass-roots level; organizational attention; governance technology; modernization of grass-roots governance

Abstract:Taking the Social Governance Office of C town in S County as an example,this paper explains the generation mechanism of grass-roots organization burden from the perspective of technological governance. It is found that there is multiple inertia in the application of governance technology by superior organizations,which makes grass-roots organizations the object of "being governed by technology". Grass-roots organizations need to deal with complicated procedural affairs and requirements,and are often in the working situation of attention overload,resulting in organizational burden. In response,grass-roots organizations adopt symbolic governance,formal governance and selective governance,which makes it difficult to improve the efficiency of grass-roots governance. The formation of "governed by technology" is rooted in the negative function of bureaucracy and the unbalanced relationship between counties and townships. It is also closely related to the transformation of the goals and methods of grass-roots governance in China. The further promotion of grass-roots burden reduction needs to be combined with the reform of grass-roots governance system and mechanism,and link the burden reduction with empowerment,capacity-building and incentive,so as to help the modernization of grass-roots governance while continuously reducing the burden for the grass-roots.

一、問题提出与文献回顾

长期以来,我国基层组织饱受负担过重之苦。处于科层组织体系末端的乡镇政府不仅要承接上级政府及其部门层层下移的各项职责,成为被“千条线”穿过的“一根针”,还需应对各种程序性事务,淹没于文山会海之中。面对这些压力和负担,基层干部疲于奔命,时常“5+2、白+黑”忙碌不已。在人民论坛问卷调查中心组织的跨省市调研中,逾三分之二的基层干部受访者反映实践中存在事项繁多、责任和压力过大等问题1,足见我国基层组织负担过重是一个普遍性问题。

基层治理是我国国家治理的重要组成部分,切实解决基层治理面临的困境是推进国家治理体系和治理能力现代化的应有之义。为给基层松绑减负,2019年3月,中共中央办公厅印发《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》,并于次年4月印发《关于持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的通知》,持续推进基层减负工作。在中央的大力推进下,近年来困扰基层的不良作风得到一定程度的遏制,基层组织负担有所减轻。与此同时,也应看到基层减负难以毕其功于一役,在多种因素的影响下,减负工作自身也可能会陷入形式主义陷阱。2

探索基层组织负担的来源和生成机制,是深入推进基层减负工作的内在要求。既有研究对基层组织负担成因的探讨大多从权责关系入手,将该问题归结于基层组织“权小责大”。权力有限而责任无限,是我国基层组织的真实写照。3在我国的政府组织体系中,基层组织仅拥有相对有限的权力,但需承担无限的兜底责任。4在“条块”结合的组织结构下,上级政府及其部门层层下移治理事项5,且“放责不放权、下事不下钱”6,并通过考核检查等方式给基层施压,致使基层组织承担了过多过量的责任和负担。7“权小责大”为基层组织负担的生成提供了一种解释视角,但不足以概括基层负担的全景。从核心指向看,权责失衡力图解释的是基层组织的实质性、事务性负担,强调基层组织承担了过多的事务和责任。然而,当前的基层实践和中央发布的文件表明,基层负担不仅源于上级转移的事务,更主要的是上级政府组织过度使用科层治理技术的衍生品。部分学者从这一角度入手,分析会议8、痕迹管理9、台账管理10等治理技术的不当使用给基层组织带来的负担。这些研究成果拓展了组织负担的分析视角,不足之处在于忽略了基层治理的复杂性。在实践中,多种治理技术被共同应用于基层治理场域中,因而仅分析单一治理技术的使用难以呈现基层组织负担的全貌及其生成机制。

既有文献为本文研究提供了启发,并留下了可供进一步探索的空间。本文旨在从技术治理的角度剖析基层组织负担的生成机制,采用案例研究方法尝试回答如下两个问题:基层组织何以处于“被技术治理”的境地?这种“被技术治理”模式如何催生和加剧基层组织负担?基于此探讨推进基层减负工作的长效机制和当前我国基层治理改革的相关问题。

二、理论视角与研究设计

(一)理论基础与分析框架

技术治理1的实践和思想源远流长,自威尔逊提出“政治—行政”二分以来,行政学理论天然具有“技术化”的内涵,公共行政的目标在于处理技术性问题,而非关注政治价值。2韦伯进一步考察科层组织的运作机制,将官僚制视为基于法理和理性的理想型组织形态。官僚制组织强调组织运行的规则化和技术化,典型特征是基于合理分工并依照规则程序办事。3较之于其他组织形式,官僚制组织凭借其精密性、明确性、统一性、专业性等特征而具有显著的技术优越性,契合现代社会发展的需要。4在后续的理论发展中,不管是新公共管理理论还是治理理论,本质上并未突破官僚制的理论内核,诸如绩效管理、预算管理等企业管理技术的引入进一步加强了政府组织的技术化倾向。5

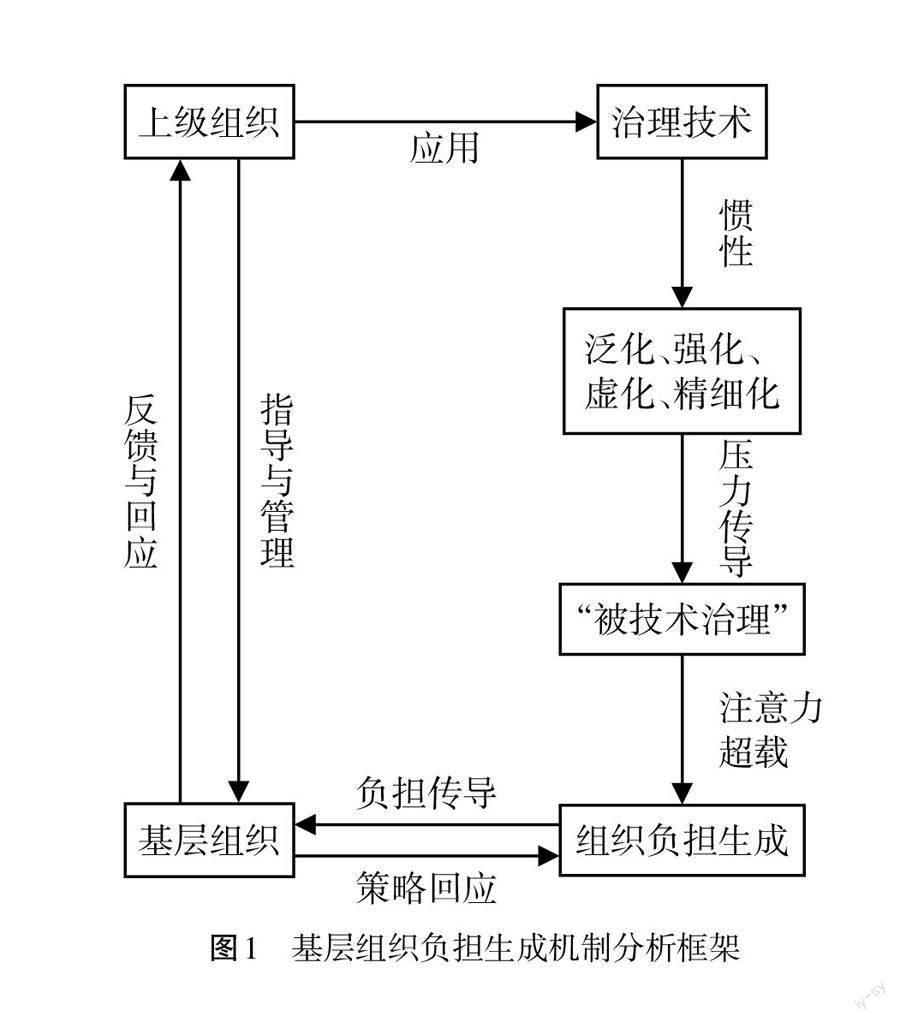

在推进和深化改革的过程中,我国的治理形态和方式呈现出“从总体支配到技术治理”的转型,指标治理、行政目标责任制等治理技术被广泛应用于各个领域。6这些治理技术的应用对于促进我国政府组织运作的科学化规范化、提升治理效率具有重要意义,但治理技术的过度或不当应用也会使政府运作更为繁琐,增加政府组织的负担。本文尝试构建如图1所示的分析框架,从技术治理的角度阐释基层组织负担生成机制。

如图1所示,在基层治理场域中,上级政府组织采用多种治理技术指导和管理基层组织。在实践中,治理技术的应用存在多重惯性,典型如检查次数频繁、方式多样1,考核标准层层加码2等。治理技术的惯性和过度使用将压力传导至基层组织,致使后者处于“被技术治理”状态,治理技术喧宾夺主,成为引导基层组织行为的指挥棒。为满足各种科层技术的要求,基层组织需将有限且稀缺的注意力资源3分配至相关事项,因而处于“注意力超载”的现实情境,组织负担由此生成。面对这些负担,基层组织采取象征性执行4、选擇性执行5、形式主义应对6等策略予以应对,导致基层组织处于“空转”和“悬浮”状态,基层治理效能难以得到实质性提升。下文将结合案例进行深入阐释。

(二)研究方法与资料来源

研究方法的选择应与研究问题的类型相契合。本文力图回答基层组织负担的生成机制和逻辑,本质上是一个解释性的研究问题。案例研究法的优势在于能够在不干预现实情境的前提下分析事件的要素及其关系,适用于回答“怎么样”和“为什么”的研究问题7,契合本文研究的需要。本研究以S县C镇的“社会治理办公室”为考察对象,通过参与式观察和访谈等形式收集案例素材,在此基础上进行分析和阐释。

为获取案例的相关材料,笔者于2021年1月和2021年8月两度赴C镇开展调研。所收集的案例材料主要包括以下几类:一是访谈资料。对C镇社会治理办公室(下文简称“社治办”)的工作人员、C镇领导、S县相关部门的工作人员等进行深度访谈,获取基层治理实践的相关信息。二是观察笔记。笔者于2021年8月在C镇社治办驻点一周,对该办公室的工作状态和相关情况进行观察和记录。三是文件材料。在调研和驻点过程中,收集了与主题相关的会议记录、考核材料、工作报告等,为本文的分析提供支撑。遵照学术惯例,本文对相关的人名、地名等进行匿名化处理。

(三)案例背景简述

C镇位于我国中部B省的S县,距离县城约3公里,下辖12个行政村和2个社区,总人口近4万。C镇是距离S县县城最近的乡镇之一,且105国道贯穿其中,交通相对便利,因而成为县政府及其部门的“重点关照对象”。S县政府各部门时常给C镇转移常规任务和各类专项任务,并前来指导工作和检查考核。社治办是C镇政府的内设机构之一,并与该镇司法所合署办公,由一位镇党委副书记担任分管领导。社治办目前共有7名工作人员,设办公室主任1名并兼任司法所所长,副主任1名,专干4名,另有1人被派驻在该镇的便民服务中心。根据调研获取的信息,社治办的职责复杂多样,主要承担政法综治、信访维稳、司法调解等职责,并协调推进网格管理和指挥平台建设、安全生产监管、应急管理等工作。在组织关系上,社治办由C镇党委领导,并接受S县政法委和司法局的指导。此外,C镇社治办还需承担或参与县信访局、“公检法”、市场监督管理局、城市管理局、应急管理局等部门下派的工作任务,接受这些部门的指导、检查与考核。

三、“被技术治理”的现实图景

作为串联科层组织关系的工具,治理技术的应用有助于传达政策意图、分解和落实工作责任,进而动员组织积极作为、提高治理效率。1但在实践中,上级组织应用治理技术具有一定程度的盲目性,进而产生多重惯性。面对上级组织过度使用科层治理技术的现实情境,基层组织成为“被技术治理”的对象,在履行职责的同时还需满足各种治理技术的要求,形如“戴着镣铐跳舞”的舞者。

(一)治理技术应用的多重惯性

追求技术理性是科层组织的本质特征之一,面对复杂的治理问题,政府组织倾向于将其拆分成各个具体流程和指标,进而采取技术化手段予以应对。具体到基层治理场域,县级政府部门扮演着行政任务的“发包方”角色,将工作任务分配给乡镇部门,并采取各种治理技术推进工作,对乡镇部门的行为进行考核和控制。在实践中,居于优势地位的县级部门易于过度或错误使用治理技术,催生治理技术应用的泛化、强化、虚化和精细化等多重惯性。

1.治理技术应用的泛化惯性

上级组织使用治理技术可以有效调动乡镇部门的积极性,协调完成各项工作任务。正是由于这种有效性,上级部门使用治理技术的范围不断扩大乃至泛化,遇事动辄采用各种治理技术,将治理任务纳入技术化流程给基层组织施加压力。治理技术的泛化惯性突出表现为会议、指标管理、考核检查等的普遍化,S县相关部门常态化采用这些治理技术推进各项工作,即便是在中央推进基层减负的政策背景下,相关部门主导的会议和考核等均未有明显减少。“上面说要搞基层减负,减少开会和考核,但有些东西是减不了的,要是不开会不分指标,下面乡镇怎么清楚要做什么事情,又哪有动力去做?”(S县政法委工作人员ZYG202101162)笔者在驻点过程中也观察到这一泛化现象,S县相关部门普遍采用指标分解的方式给C镇社治办布置任务,诸多以往并未采用指标化管理和考核的事项也被纳入其中,典型如法律宣传、农村人居环境整治等。而思想动员会、工作布置会、协商协调会、督查反馈会等会议伴随着治理事项的始终,C镇社治办工作人员需频繁参加S县相关部门主持的各种会议。

2.治理技术应用的强化惯性

县级政府部门纵向承接着省市下移的任务和职责,横向面临同级政府组织的竞争压力,为了在竞争中获胜或免于落后,需依赖乡镇部门的工作业绩来支撑。因此,在向乡镇部门派发任务时,倾向于对任务进行加码,提高指标要求,从而产生强化惯性。以S县所在市开展的“全市公众安全感政法满意度‘双提升工作”为例,该市邀请第三方组织对各县的公众安全感和政法满意度进行民意测评,并紧盯评测总排位、进退位和平均值等指标对各县政法系统单位进行排名。在这种压力下,S县政法委将提升满意度的工作派发给各个乡镇的社治办、司法所,并提出追求100%满意度的目标要求。然而,这种指标的加码并不符合乡土社会的复杂情境,严重脱离实际。C镇社治办专干解释道:“公共安全这块,大家还是比较满意的,但政法工作这块,尤其是检察院和法院,很多普通老百姓也不会直接接触,所以也说不上满意或者不满意,还有就是那种以前对政府有无理要求没得到满足的,就瞎扯一通,最后说不满意,这种情况也拿他没办法啊。”(C镇社治办专干GJH20210805)除此之外,S县相关部门在重点人员入户走访、食品安全抽查等事项上也常对C镇社治办提出加码的指标要求,并通过排名公示、检查考核等措施施加压力。

3.治理技术应用的虚化惯性

基于书面材料评价政府部门的工作绩效,是政府绩效考核的重要方式。然而,当这种痕迹管理措施过度泛滥,则会形成痕迹主义,导致考核检查等治理技术陷入虚化惯性。C镇社治办每年要接受S县相关部门的考核检查,涵盖年度考核、月度考核、各种专项检查等。这些考核检查大多采用听汇报、看材料和表格、查台账等方式进行,考核人员依据社治办提供的材料来评估工作绩效。在完成基本任务的基础上,材料越完备丰富就越能获得肯定性评价。“他们(县政府部门人员)下来检查,主要也就是看看材料,开会听下汇报,所以材料得做得厚一些,看起来像那么回事儿,也就过关了。”(C镇社治办专干WXH20210125)此外,治理技术虚化的另一重要表现是“制度上墙”也成为上级部门检查考核的重点内容。“县里来什么部门,我们就得提前把相关的工作制度流程这些展示板挂在办公室墙上,如果不这样做,来的领导就会说我们对这个工作不重视,不放在心上。”(C镇社治办专干WXH20210115)由此,办公室内放满了各种材料和制度展板,依据S县部门考核所需分类使用。

4.治理技术应用的精细化惯性

为进一步推进相关工作,上级组织应用的治理技术不断精细化,对乡镇部门进行全过程、全方位引导和控制,其突出表现是指标管理的复杂化和全面化。指标分解具体化、考核全过程化、内容全面细致是指标治理技术精细化的具体体现。以S县政法系统的网格管理工作为例,县政法委将相关工作指标下达给各个乡镇的社治办,并进一步将指标细化为季度、月度等阶段性指标。以此为基础,政法委对各乡镇的网格管理工作进行全过程跟踪和常态化考核,要求各乡镇社治办每月、每周提交工作进度材料,基于此给出考核得分和排名,并辅之以相应的奖惩措施。从指标内容看,网格管理的指標设置涵盖网格组织和人员管理、网格巡查、事件上报和应对、群众满意度等方面,二级指标更为全面细致,充分体现了治理技术的精细化特征。

治理技术应用的多重惯性凸显出政府组织对技术理性的盲目推崇,是一种舍本逐末的做法。在规范意义上,政府治理应以追求公共价值为导向,着力提高为人民服务的能力和水平;治理技术的应用需服务于公共价值目标,“价值为体、技术为用”才是二者关系的理想状态。作为科层治理和运作的工具,治理技术有助于使组织的行为过程和结果显性化,并强化对被治理者的控制和指导。在实践中,治理技术的正向效应易被使用者盲目放大,进而形成随意使用治理技术的组织运作习惯,致使技术理性逐渐取代价值理性的主导地位。1进一步看,治理技术应用的四种惯性也并非相互独立,而是相互关联、彼此强化的关系。例如,指标化考核技术的泛滥同时体现了泛化和强化惯性,二者的共同作用使基层组织面临多种考核压力;虚化惯性的存在使治理技术的精细化与治理实践脱节,仅是停留于各种材料上的“伪精细化”,无法发挥实质性作用。

(二)“被技术治理”的多维表现

在上级组织过度使用治理技术的情境下,处于组织体系末端的基层政府及其部门成为各项任务的最终承担者,也成为“被技术治理”的对象。这种“被技术治理”突出表现为各类治理技术扮演着指挥棒的角色,引导和控制着基层组织的行为,“上面千条线,下面一根针”的组织结构进一步放大这种情形,致使基层组织忙碌不已。

1.治理技术喧宾夺主,主导基层组织行为

上级组织应用的治理技术拥有一定的权威性,多重惯性的存在进一步强化治理技术的影响,使其成为引导基层组织行为的指挥棒。基层组织需迎合治理技术的相关要求,乃至在实践中将满足技术要求而非履行职责作为首要追求,大量时间耗费于开会、迎检、写材料等事项。调研期间谈论工作内容时,C镇社治办人员表示:“平时工作基本就是上面(县里)‘指哪儿,我们就‘打哪儿,要什么材料就提供什么,要人开会就派人去,考核什么我们就做什么,先完成要求再说。”(C镇社治办副主任CKX20210803)面对上级部门的技术要求,处于弱势地位的基层组织缺乏协商议价权,通常情况下只能遵从。“县里的一些要求我们也知道很不合理,比如说群众满意度100%的考核,怎么可能呢?但这个没法说,说了也没用,只能老老实实去做工作。”(C镇社治办专干GJH20210805)

在本质上,治理技术是实现治理目标的工具性手段。然而,在实践中,上级部门时常过于注重技术理性和过程控制,通过“以会议落实会议、以文件落实文件、为了考核而考核”的行为“彰显”对相关事务的重视。这些“作秀式”的治理技术应用与治理目标之间无甚关联,乃至存在张力和冲突,基层组织便会被引导着做无用之功,无益于解决实际问题。例如,为推进公众安全感政法满意度双提升工作,S县政法委和司法局多次召开会议,但据调研反馈来看,会议并未起到实际性的作用,反而过度占据基层组织人员的时间精力。“老是开会其实没啥用,尤其是后面基本上都在讲些重复的话,也没有真正解决什么问题,但是县里叫开会,又不可能不去,一去就是半天。”(C镇社治办主任LMS20210806)

2.技术应用随意紧迫,基层组织疲于应对

技术应用的随意性及其时间要求的紧迫性进一步强化了治理技术的主导地位,使基层组织时刻处于被技术支配的境地。在县乡互动中,除常规的、正式的会议和考核外,县级部门时常要求乡镇单位参加各种会议,并开展临时性的考核,或要求乡镇部门撰写和提供相关材料。这些治理技术的使用并未受到严格的制度刚性约束,因而具有一定的随意性,处于相对优势地位的县级部门可随时对乡镇部门提出要求。在调研中,访谈对象无奈表示:“平时动不动就有个会议要开,尤其是现在的视频开会又方便,有时候就是要我们去凑人数,实际上和我们没多大关系。”“考核的情况也差不多,有时就是上面觉得有必要或者没啥事就下来检查一下,也没有明确的标准和依据。”(C镇社治办副主任CKX20210119)这些随意应用的治理技术还时常设定紧迫的时限要求,使乡镇部门被治理技术牵着鼻子走,疲于应对。这种紧迫性集中表现在痕迹管理所要求的材料撰写上。“在材料这块很头疼,县里那些单位经常是今天要我们做个什么材料,明天或者后天就要,实在没办法就只能去加班熬夜搞出来了。”(C镇社治办专干WXH20210809)在笔者于2021年8月驻点调研的一周中,观察到C镇社治办专干的主要工作内容即是撰写和准备各种材料,涵盖电子文档和表格、打印的纸质材料等,涉及网格管理、基层信访等事项。

3.对接部门数量众多,技术要求加倍繁琐

职责同构、上下对口是我国政府组织体系的重要特征。与省市县三级地方政府相比,处于基层一线的乡镇政府部门设置相对精简,因而乡镇的一个部门需对接上级的多个部门。如前文所述,C镇社治办在接受县政法委和司法局指导的同时,还承接县信访局、“公检法”、市场监督管理局、应急管理局等部门下派的工作任务。为推进相关工作,各个部门均时常应用各种治理技术给社治办传导压力。在此情形下,基层组织所面对的是复数意义上的治理技术,在同一时段内需参加多个会议、提交多份材料、满足多项指标的考核要求。现实情形如专干WXH所言:“有时候真是忙都忙不过来,哪里都在叫开会和要材料,最多的时候这里四五个人同时分头去县里不同部门开会,开完会回来还要加班赶材料。”(C镇社治办专干WXH20210804)在八月的调研期间,C镇社治办就多次参加县政法委、司法局、信访局等部门召开的会议,并在着力应对网格管理、重点人员走访等事项的临时性、阶段性检查考核。

四、基層组织的负担生成及其应对

在“被技术治理”的情形下,基层组织需应对繁杂的程序性事务和技术性要求,因而时常处于“注意力超载”状态,负担不断加重。为应对这些事务和负担,基层组织采取多种策略以满足上级部门的要求,而非踏实履行职责,这些应对策略的使用给基层治理带来负面影响,导致基层治理效能难以提升。

(一)负担生成:组织注意力超载

1.程序性事务耗散基层组织注意力资源

“注意力”起初是心理学和行为科学中的重要概念,后被学者引入到公共管理领域分析相关议题。1在上级政府和部门应用治理技术的多重惯性下,基层组织在完成各项任务的同时,还需满足各项治理技术的要求。由此,治理技术及其衍生的大量程序性事务消耗着基层组织的注意力资源,致使后者处于“注意力超载”的情境,组织负担由此生成。

以C镇社治办所承担的“重点人员走访”工作为例,可揭示治理技术和程序性事务消耗基层组织注意力、催生组织负担的机制。重点人员走访是基层维稳工作的重要内容,为推进相关工作,S县政法委、司法局和信访局等确定重点人员,通过应用指标化管理和痕迹管理等治理技术敦促各乡镇社治办进行走访,并将工作情况纳入年终考核。为完成任务,C镇社治办在走访的同时,还需分配注意力用于“走程序”,其中尤以满足痕迹管理的要求最为耗时。根据调研访谈获知,S县政法委要求乡镇社治办做好重点人员走访的材料记录工作,保证各次走访均“有迹可循”,并据此进行考核。C镇社治办人员表示:“这项工作县里要求我们提供比较详细的材料记录,要有照片,还要记录基本信息、走访缘由、访谈内容、对方诉求等。”(C镇社治办专干GJH20210112)这些程序性事务消耗社治办人员大量注意力资源和时间精力。“实际上有时候真正走访的时间很少,很多精力都是用在写材料上面,如果要认真搞,走访一次加上写好材料,至少要消耗一个人一天时间。”(C镇社治办专干GJH20210112)对“重点人员”的界定并无明确制度规定,依现实情境而定,C镇社治办需关注和走访的人员大致维持在数十人不等。S县政法委通常要求社治办在一年内走访数次,由此,仅此一项工作及其程序事务就消耗C镇社治办大量注意力,给仅有数人的社治办带来负担。

2.“一针穿千线”加剧组织注意力超载

如前文所述,C镇社治办与司法所合署办公,除接受S县政法委和司法局指导外,还承接縣政府多个部门的工作任务,呈现出“上面千条线,下面一根针”的组织关系特征。这种纵向组织关系叠加治理技术应用的多重惯性,进一步加剧基层组织注意力超载的困境。基层组织需将有限注意力用于应对各个上级部门不计其数的程序性事项,处于超负荷运转状态。

在实践中,S县相关部门在给C镇社治办下达任务时,均会配合应用一系列治理技术,通过分配指标、痕迹管理、考核检查等强化过程控制和责任落实。“现在做事也更规范了,凡是有任务就必然要开会、要考核,还要有材料记录。”(C镇社治办主任LMS20210806)这些治理技术的过度使用滋生出文山会海、程序繁琐、检查泛滥等问题。据访谈对象粗略估计,C镇社治办每年需参加县相关部门的大小会议近百次,所需应对的考核检查也丰富多样,涵盖月度年度考核、专项检查、临时抽检等,至于材料撰写更无法计数。这些事项均要消耗基层组织的注意力资源,在人手有限的约束条件和“多对一”的组织结构下,上级部门竞相应用治理技术超出了基层组织的承载能力,组织负担进一步加重。

3.基层组织负担的多维表征

上级部门过度使用治理技术给基层组织增加了诸多工作事项,基层干部成为承担这些事项的最终责任人,背负着巨大的压力。细分来看,基层负担过重集中表现为基层干部工作时间长、心理压力大,且进一步对他们的身体健康造成影响。

面对数不胜数的会议和考核检查,基层干部在常规工作时间内难以完成,时常要“5+2、白加黑”才能应对各个部门的要求。现实情形如访谈对象所述:“县里那些部门下任务才不会管你能不能顾得上,尤其是在年底,经常一天有好几个部门下来检查,要开好几个会,加班赶材料是常有的事。”(C镇社治办副主任CKX20210119)对基层干部而言,“被技术治理”的情形从两个方面延长了工作时间:一方面,诸如开会、写材料等程序性事项会挤占他们处理本职工作的时间,因而不得不牺牲更多的休息时间来处理工作;另一方面,治理技术本身会衍生出更多工作任务,典型的如考核检查会派生出一系列撰写和准备材料事项,进一步加剧基层干部的忙碌,使加班成为常态。

在常态化加班的同时,基层干部也承担着较大的心理压力,经常处于烦躁、焦虑、低迷等负面情绪中,对工作缺乏认同感和获得感。在调研中,即有基层干部吐槽工作状态:“有时候就觉得很没意思,填那些表有啥意义呢?要求还很繁琐,有时还要假造乱编。”“一旦有什么要重点检查的时候,就都紧张得要死,事情做好了没啥奖励,反过来有点啥没做好就要挨批评。”(C镇社治办专干GJH20210112)在长期加班和心理压力的共同作用下,基层干部的身体健康情况堪忧,时常处于亚健康状态,患职业病及相关疾病的风险也大幅提高。驻点调研期间,C镇社治办便有一名专干生病住院,对此,副主任也颇感无奈:“有检查的时候动不动就要加班到很晚,身体肯定多多少少会出点问题,这也没办法啊,总要有人来做完那些乱七八糟的事情。”(C镇社治办副主任CKX20210803)

(二)组织回应:应对策略及其影响

治理技术及其衍生的事务给基层组织带来巨大负担,作为回应,基层组织时常采取象征性治理、形式化治理和选择式治理等策略,着眼于满足上级部门的技术性要求。这些应对策略加剧基层组织的“空转”和“悬浮”,浪费基层治理资源,阻碍了基层治理效能的提升。

1.象征性治理策略

象征性治理策略的核心表征是“认认真真走过场”。这种策略带有一定的表演性和展示性特征,突出强调“虚功实做”,把工作过程展现为可视化材料,向上释放出积极工作、狠抓落实的“信号”。1S县新农办(新农村建设办公室)将村庄人居环境常态化长效管护的工作任务下派给各个乡镇,并对各个乡镇进行考核。C镇社治办承接具体工作,负责与各村对接以维护村居环境的整洁。为应对考核,C镇社治办根据县新农办的要求,组织召开村居环境工作会议,并定期去各村巡护。然而,这些会议和巡护带有明显的象征性色彩。“开会实际上都是假的,就是看哪天有几个村里的干部来镇里,就把他们喊过来,放张PPT,大家一起拍下照片,随便讲几句,后面再把会议材料补一下就完了。”“去村里巡护也差不多是这样,几个人一起去,找个地方拍拍照片就回来了,有材料上交就行,哪有时间真的每个村都巡护到位。”(C镇社治办副主任CKX20210803)由此可见,过于频繁和不切实际的考核在给基层干部增添负担的同时并未产生实质性的治理成效。

2.形式化治理策略

当前,上级部门对基层组织的绩效考核仍主要以各类材料为载体,通过基层组织提供的相关材料来评价后者的工作表现。上级部门对材料的要求类型多样、形式繁琐、时间急迫,作为回应,基层组织将大量时间精力用于写材料,乃至熬夜加班赶材料。以政法系统网格管理工作为例,S县政法委要求各乡镇提交的材料涵盖工作记录、相关会议材料、上报事件信息、后续跟踪处理与反馈信息等,并给各乡镇下达指标,要求每个月上报不少于5项处理事件。C镇社治办专干对照要求撰写相关材料,据专干WXH说:“很多材料都是应付检查瞎编的,尤其是上报事件的材料,平时镇里哪有这么多需要上报的事情,基本上就是把以前的一些事翻过来倒过去,稍微修改一下又填一次。”(C镇社治办专干WXH20210804)在这种强化痕迹管理要求的情形下,基层组织采取形式化治理策略,将大量时间精力用于“勤勤恳恳写材料”,而非用于提升和改进公共服务。

3.选择式治理策略

在“被技术治理”的约束下,基层组织以满足上级部门的技术性、程序性要求为导向,缺乏踏实履行职责、为群众办实事的动力。一方面,在组织的日常运转中,诸如开会、写材料等程序性事务占据了大量时间,基层干部无力主动揽责处事;另一方面,基层干部处理事务需遵照规范化的工作流程,必须同时承担与之相关的拍照留痕、撰写工作记录等程序性事务。因此,他们采取“多一事不如少一事”的策略,选择性承担治理职责,以减轻自身压力。“很多事本来是我们的职责,比如说社会矛盾调解,这几年镇里和一些村因为搞建设引发很多矛盾,但通常只要他们自己不主动闹到镇里来,我们就不主动去调解,因为一旦参与,就要做记录、写材料,有的还要上报县里,麻烦得很。”(C镇社治办专干GJH20210806)

在实践中,应对策略的选择在很大程度上受上级的技术性要求影响,因而基层组织也时常根据要求的变化来进行动态调整,或同时采用多种策略共同应对。例如,C镇社治办应对村庄人居环境常态化长效管护工作的策略即具有动态调整和综合施策的特征:当S县新农办采用常态化考核方式时,C镇社治办即以象征性和形式化策略来应对,将主要精力用于准备考核材料;特定时期S县新农办采用实地考核检查时,C镇社治办则选择性地做好一两个村的环境整治工作,以满足考核要求。基层组织采取这些应对策略既是主动为之,亦是无奈之举,这种以上级部门的技术性要求为导向的行为取向也给基层治理带来消极影响。一方面,这些策略的使用意味着上级制定的公共政策并未真正在基层得到贯彻执行,政策意图和目标也没有在实质意义上予以落实;另一方面,这进一步加剧了基层组织的“空转”和“悬浮”,弱化了基层组织与群众的联系,基层干部缺乏为群众办实事的时间和精力,干部的社会形象和群众认可度也难以得到提升。1由此凸显出技术治理模式的基层实践悖论:治理技术的应用意在敦促基层组织积极有为、提高基层治理成效,实践中反而过度占据了基层组织的注意力,在给基层组织增添负担的同时消解了基层治理效能。

五、结论与讨论

本文基于C镇社治办的案例考察,尝试从技术治理的角度分析和阐释基层组织负担的生成机制。研究发现,在基层治理实践中,上级组织采用多种治理技术指导和约束基层组织,这种治理技术的应用存在泛化、强化、虚化和精细化等多重惯性,对基层组织产生全方位影响。在此情形下,治理技术喧宾夺主,致使基层组织处于“被技术治理”的情境。治理技术及其衍生的程序性事务占用和耗费基层干部大量的时间精力,导致基层组织面临注意力超载的困境,给基层组织带来沉重负担。作为回应,基层组织采取多种应对策略,将主要精力用于走过场、写材料,而非履行职责和为群众服务,消解了基层治理效能。

值得进一步思考的是,基层组织“被技术治理”的境况何以形成,即追问治理技术应用的多重惯性由何而来?这一问题的答案关乎基层组织负担生成的深层根源,也蕴含着推进基层减负长效化的方向。基于实践观察,基层组织的“被技术治理”根植于官僚制的负功能和不均衡的县乡关系之中。在马克斯·韦伯看来,官僚制组织具有显著的技术优越性,是适应现代社会的典型组织形式。2这种技术优越性在提高组织效率的同时,也易引发“官僚制的负功能”,突出表现为治理工具对价值性目标的替代,即作为手段的治理技术本身成为官僚组织的目标。3在技治主义思想影响下,官僚组织追求治理过程的科学化和形式逻辑的完整性,催生治理技术使用的多重惯性,表现为督查考核名目繁多、过度留痕、文山会海泛滥等4,致使科层体系末端的基层组织迷失在机械化且脱离实际的程序性事务之中。5具体到基层治理场域,不均衡的县乡权责关系进一步放大了治理技术应用的惯性。与县级部门相比,乡镇部门权小责大,缺乏协商议价权。在条块结合的双重领导体制下,县级部门更易于向乡镇部门转移职责和甩锅,自己摇身变成管理者和监督者,频繁使用治理技术督促后者完成任务,加剧基层组织“被技术治理”,致使基层组织承担无限的兜底责任。6

从纵向的历史维度看,治理技术应用的多重惯性之所以在近年来更为凸显,与我国基层治理目标和方式的转变密切相关。在改革开放后的很长一段时期内,我国基层治理的目标集中于获取財政资源和维护社会稳定,及至农业税取消,基层政府的职责被进一步简化。7与之相对应,这一时期上级政府对基层政府的管理也相对简单,主要通过分权包干、简约化考核等方式进行总体性控制,将治理复杂性折叠容纳在内,并未广泛应用各种治理技术来约束基层政府。1随着精准扶贫、乡村振兴战略的提出和推进,我国基层治理的目标向多元化方向转型,基层政府承担着更为全面的治理职责。为推进和落实相关工作,上级政府和部门日益普遍地使用指标化管理、督查考核等治理技术2,治理技术应用的多重惯性由此而生。此外,自党的十八大以来,我国持续深入推进全面从严治党,在加强制度和作风建设的同时也强化对党员干部的责任控制。3痕迹管理、督查、检查考核等治理技术正是实现责任控制的重要工具,因而被上级政府组织频繁使用以加强对基层干部的约束和问责。在此情形下,上级政府和部门应用治理技术的惯性得以放大,基层组织需应对的技术性要求和程序性事务成倍增长,组织负担不断加重。

由此可见,基层组织负担过重既是过度使用治理技术带来的问题,也具有深厚的体制机制性根源。因此,深入和持续推进为基层减负不能仅停留于发文要求减少开会、考核检查等的次数,还需与基层治理体制机制变革相结合,将减负与赋权、增能、激励等关联起来,在推进基层减负工作的同时助力基层治理体系和治理能力的现代化建设。具体而言,可从如下方面进行探索。首先,应自上而下引导各级政府组织树立和践行正确的政绩观,转变治理思维,打破对治理技术的盲目推崇,强化政府治理的公共价值导向,以切实解决公共问题、为民服务为衡量政绩的重要标准。4其次,可借鉴“街乡吹哨、部门报到”的改革经验5,为基层组织赋权增能,重塑县乡权责关系,促进县乡从上下级关系转变为协作型关系,使基层组织主要承担“发现问题”的职责。在此基础上县乡共同协作解决公共问题,并完善“发现问题—解决问题—反馈评价”的运作机制,以缓解基层组织权小责大的压力。再次,改进基层考核评价和激励制度体系,在规范上级部门考核检查基层组织的范围、方式和频率的同时,也赋予作为服务对象的群众以评价权,将群众满意度作为评价基层组织绩效的重要指标,激励基层干部专注于为民服务的核心使命。最后,持续整治官僚主义、形式主义等不良作风,对上级部门向基层组织推诿塞责、滥用考核评价权等行为进行纪律审查、通报批评,并辅之以相应的惩罚措施,为推进基层减负工作提供作风保障。

责任编辑:刘诗能