海洋动物体内微塑料分布规律与变化特征

王亚新,贡 艺,2,3,4*,陈新军,2,3,4,徐 超

(1.上海海洋大学 海洋科学学院,上海 201306;2.农业农村部大洋渔业开发重点实验室,上海 201306;3.国家远洋渔业工程技术研究中心,上海 201306;4.大洋渔业资源可持续开发教育部重点实验室,上海 201306)

引 言

塑料制品由于低成本、易制造和可塑性强等特性被广泛应用于生产和生活的多个领域。据统计,全球每年塑料制品产量已达到3亿吨[1],其中餐盒和塑料袋等一次性制品超过40%且大部分无法回收利用,进而产生大量塑料废弃物[2]。这些废弃物中又有约10%通过河流输送和污水排放等途径汇入海洋,约占海洋垃圾的60%~80%[3]。海水中的塑料废弃物经太阳辐射、物理磨损、化学作用和(微)生物降解等过程形成粒径小于5 mm的塑料纤维、颗粒或薄膜等,即微塑料(microplastics)[4]。作为一种新型污染物,微塑料正受到越来越多的关注[5-6]。研究发现,由于微塑料具有持久性和高迁移性,已在全球海洋生态环境中广泛存在。与一般的塑料污染物相比,微塑料粒径小,易与海洋动物发生相互作用,并可通过多种途径进入海洋动物体内。目前已在全球233种海洋动物体内发现了微塑料[7],而作为优质动物蛋白重要来源的海洋水产品种类也已受到微塑料的影响。如摄入海洋动物体内的微塑料会在消化道中累积并阻塞消化道[7-8],产生假性饱腹感,导致其对食物的摄入能力下降,体内能量储备减少,最终影响其个体生长[9]。本文在查阅国内外相关研究的基础上,分析海洋动物微塑料研究的发展动态和现状,并从机体组织(器官)分布规律、空间分布特征和时间变异性3个方面归纳和总结海洋动物体内微塑料分布规律与变化特征,最后分析研究中的不足并进行展望,以期为评估微塑料对海洋动物的影响和相关研究方案的设计和实施提供有益参考。

1 海洋动物微塑料研究发展动态

尽管在1990年已有发表的文献使用“micro-plastics”一词[10],但直至2004年,微塑料的概念才首次被Richard Thompson等学者用来描述尺寸较小的塑料,并指出应重视微塑料对海洋生态系统的潜在影响[11]。从此之后,微塑料及其对海洋生态系统的生态效应开始受到国内外学者的关注[12]。2010年,Law等[13]首次证实大量塑料垃圾在北大西洋环流中聚集。随后,各国学者在大西洋其他海域[14]、太平洋[15]和印度洋[16]等均发现微塑料分布,甚至极地[17-18]和深海[19]区域也有微塑料存在。作为一种新型海洋污染物和多种有毒化合物的传播载体,微塑料对海洋动物的潜在影响也逐渐受到各国学者的重视。目前,在多种海洋动物体内都发现了微塑料,包括鱼类、甲壳类、贝类和头足类。在Web of Science数据库中使用检索主题词“Marine microplastics”,再分别以“Fish”“Crustacean”“Shellfish”和“Cephalopod”进行检索(检索日期为2020年10月14日)。经筛选去重后,共统计出1045篇文献,其中关于鱼类的研究最多,其次为甲壳类、贝类和头足类(图1)。这些研究也主要从2010年开始,并在近十年保持着上升趋势,说明海洋动物微塑料研究正逐渐成为微塑料研究领域的热点。因此,对现有研究中海洋动物体内微塑料分布与变化特征的归纳总结可为今后开展相关研究提供参考。

2 海洋动物体内微塑料分布规律与变化特征

2.1 机体组织(器官)分布规律

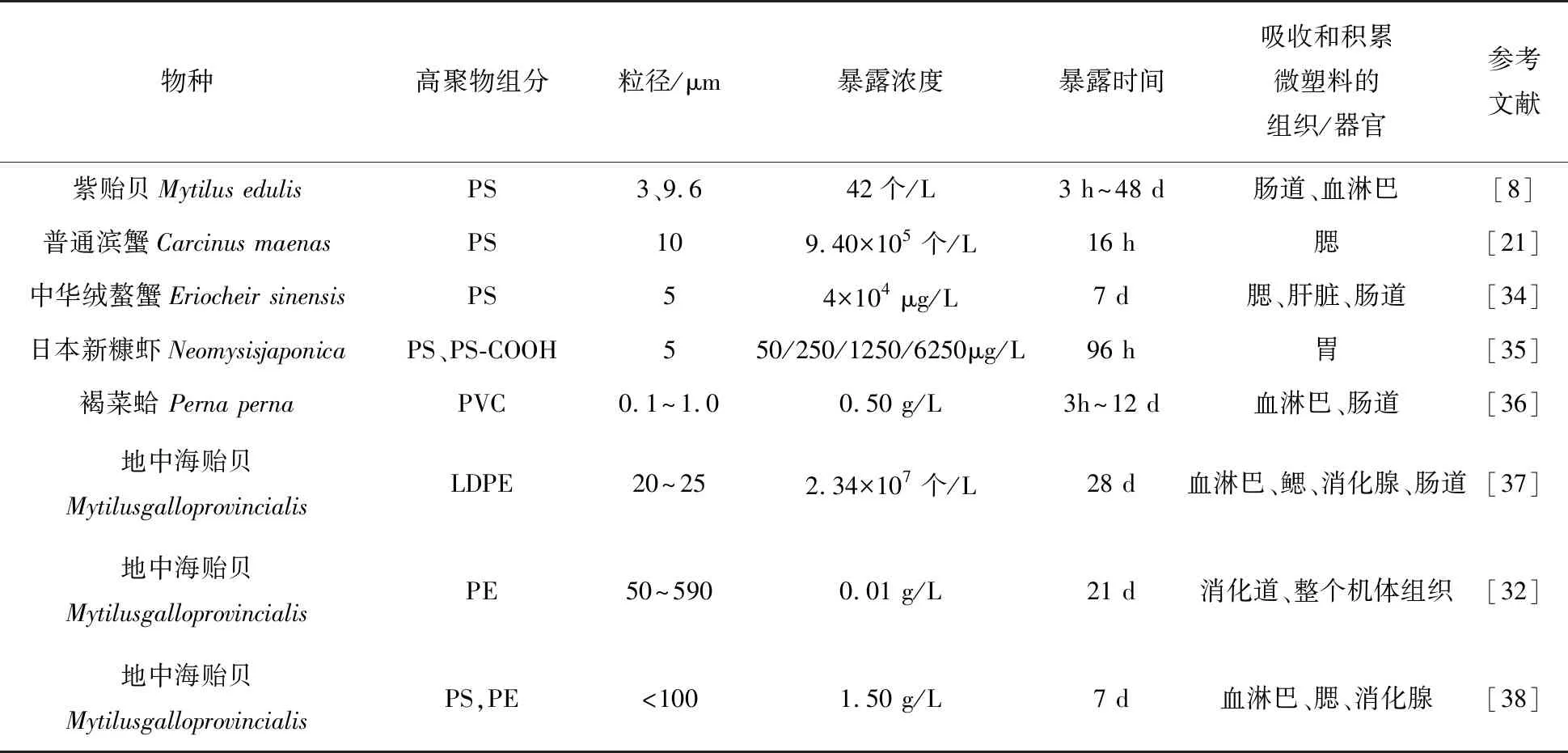

微塑料粒径小、分布广,易被海洋动物摄入体内并随之迁移,同时会随着食物链传递到海洋食物网中,对不同营养级的海洋动物均会造成影响[7-9]。多项研究表明摄入海洋动物体内的微塑料可以在不同组织(器官)间转移,进而分布于机体多个组织(器官)中。对于甲壳类动物,Cau等[20]等研究发现,摄入挪威龙虾(Nephropsnorvegicus)体内的微塑料会由胃向肠道转移,且肠道中高聚物组分(18种)多于胃(12种),但粒径较小(肠道:0.23±0.16 mm;胃:1.00±0.16 mm)。另一项对普通滨蟹(Carcinusmaenas)的室内培养实验发现,微塑料会通过腮进入肠道,并留存在前肠内[21]。此外,微塑料还会分布于甲壳类动物的肝胰腺、性腺、胃等组织(器官)中,在一些蟹类的淋巴系统和脑中也发现有微塑料存在(表1和2)。

表1 野生海洋甲壳类和贝类动物体内微塑料分布

表2 室内暴露中海洋甲壳类和贝类对微塑料的吸收和积累

贝类作为最常见的海水养殖物种,对其体内微塑料的研究也较为广泛。与甲壳类相似,微塑料在贝类组织(器官)间也会发生转移,并且随着暴露时间的增加,吸收和积累微塑料的组织/器官的数量也会增多。例如,Browne等[8]将紫贻贝(Mytilusedulis)暴露于不同粒径的聚苯乙烯颗粒中,12 h内,在肠腔及消化管中发现粒径为2 μm和4~16 μm的聚苯乙烯颗粒。暴露3 d后,发现粒径为3 μm和9.6 μm的聚苯乙烯颗粒在循环液中积累,并由循环系统转移至血细胞和血淋巴细胞中。也有学者发现高密度聚乙烯颗粒可以通过紫贻贝的肠胃系统进入其组织甚至细胞中[30]。这些机制使得贝类摄入的微塑料会分布于多个组织或器官中(表1和2)。此外,有证据表明贝类能将部分微塑料排出体外。Goncalves等[31]将地中海贻贝(Mytilusgalloprovincialis)暴露于不同粒径(2、6和10 μm)和浓度(10个/ml和1000个/ml)的聚苯乙烯颗粒环境中,结果发现聚苯乙烯颗粒可由排泄物从肠道中排出,并且不会对肠道上皮造成损伤。但Brate等[32]将地中海贻贝暴露于粒径为50~590 μm、浓度为0.01 g/L的聚苯乙烯颗粒中,21 d后,发现聚苯乙烯颗粒不仅会改变地中海贻贝的腮及消化道结构,甚至可导致其外套膜坏死。此外,在紫贻贝的排泄物中也发现了微塑料,并且紫贻贝排泄物中的微塑料粒径(15~500 mm)高于其机体组织内的微塑料(20~90 mm)[33]。

根据查阅到的文献,目前国内外对头足类动物体内微塑料的研究较少,但有证据表明头足类同样会摄入微塑料。例如厄瓜多尔沿海采集的茎柔鱼(Dosidicusgigas)和澳大利亚东南部海域的澳大利亚拟乌贼(Sepioteuthisaustralis)的胃中均发现了塑料碎片的存在[39-40]。最新一项研究表明,在葡萄牙拉玛赫特(Ramalhete)海洋站及其附近的市场中出售的近海头足类物种乌贼(Sepiaofficinalis)的消化道和消化腺中发现了微塑料,主要为塑料微纤维和碎片[41]。

鱼类是微塑料研究最关注的海洋动物种类。各国学者相继发现,栖息在近海和远洋,以及不同水层的海洋鱼类均会摄入微塑料[42],并广泛分布在其多个组织(器官)中。Lusher等[43]对英吉利海峡10种鱼类(5种中上层鱼类和5种底栖鱼类)的调查发现,36.5%的样本肠道中发现微塑料。Garnier等[44]在波利尼西亚莫奥雷岛(Moore island, Polynesia)采集的133尾珊瑚礁鱼类中28尾成年鱼消化道检出微塑料。Boerger等[45]通过研究北太平洋中央环流区域的鱼类发现约35%的鱼类肠道中存在微塑料。国内研究方面,Huang等[46]对湛江沿海红树林湿地中30种鱼类的解剖观察发现,在鳃、胃和肠道中均存在微塑料,但在肌肉和肝脏中未检测出微塑料。Zhang等[47]在东海舟山渔场111尾鱼类样品的腮、胃和肠道中检测出微塑料的存在。对鱼类物种的室内培养实验也表明微塑料可以进入并富集在多个组织(器官)中,但是微塑料粒径存在组织(器官)间差异。例如对斑马鱼(Daniorerio)肝脏组织切片的比较分析发现,生活在粒径为5 μm、浓度为2.9×105个/mL及粒径为20 μm、浓度为4.50×103个/mL的聚苯乙烯荧光颗粒水体中7 d后,在腮和肠道中发现粒径为5 μm和20 μm的聚苯乙烯,而在肝脏中只发现粒径为5 μm的聚苯乙烯,且随暴露时间增加肝脏中聚苯乙烯的含量显著升高[48]。另一项研究发现微塑料可以通过鱼类的鳃和肠道膜进入循环系统,进而分布在机体多个组织(器官)中[49],研究人员将青鳉(Oryziaslatipes)暴露于粒径为39.40 μm,浓度为10 mg/L的聚苯乙烯颗粒中,7 d后青鳉的鳃、肝脏、肾脏、肠道甚至血液中均发现有聚苯乙烯颗粒富集,在大脑和精巢中也检测到较低含量的聚苯乙烯颗粒。

综上所述,微塑料会分布于海洋动物的多个组织(器官)中,并与水体中微塑料的丰度、粒径和暴露时间有关。此外,个体同一组织(器官)中的微塑料还会包含多种类型,如纤维、残片和薄膜等。Garnier等[44]在珊瑚礁鱼类消化道中发现的微塑料可分为塑料纤维、碎片、颗粒和薄膜四类。有学者对香港周边海域5种底栖鱼类胃中微塑料分析发现,这些微塑料由纤维(84%)和碎片(16%)组成[50]。而另一项针对葡萄牙沿海26种鱼类的研究显示,样品肠道中的微塑料65.8%为纤维,34.2%为颗粒[51]。但Nadal[52]等对地中海巴利阿里群岛(Balearic islands)小型鱼类牛眼鲷(Boopsboops)的胃和肠道解剖后仅观察到微塑料纤维。

2.2 空间分布特征与时间变异性

海洋微塑料的来源复杂多样,既有陆源输入,也有船舶运输、海水养殖和捕捞生产等。不同海域输入来源的差异会直接影响该海域微塑料的丰度和性状(粒径大小和颜色等),这种空间差异也会反映到栖息在该海域的海洋动物机体中。Li等[53]对我国沿海多个海域的紫贻贝体内微塑料丰度比较发现,人类活动强度高的海域(大连、霞浦等),贻贝中微塑料的丰度显著高于人类活动强度较低海域(舟山等)。这种现象在鱼类中也有发现,Bellas等[54]对西班牙多个城市沿岸海域栖息的红鲻鱼(Mullusbarbatus)体内微塑料观察发现,不同城市海域鱼体含有微塑料的比例与城市化水平呈正比。西班牙巴塞罗那(Barcelona)比例最高(33%),最低的是发展程度较低的休达德亚(Ciutadella),含有微塑料的比例为20%。Giani等[55]对意大利3个沿海城市周边海域的欧洲无须鳕(Merlucciusmerluccius)调查发现,靠近商业港口的鱼类体内含有微塑料的比例更高。Zhu[56]等发现我国南海北部大陆坡底栖鱼类体内微塑料丰度(4.82±4.74个/g)显著高于周边海域栖息的鱼类(1.53±1.08个/g),作者认为该差异与大陆坡受人类活动影响所导致的微塑料污染程度加强有关。虽然海洋动物体内微塑料丰度存在空间异质性,但多项研究发现鱼类在不同海域摄入的微塑料类型是相似的。例如前述Giani等[55]对欧洲无须鳕和红鲻鱼的研究中所观察到的微塑料主要是塑料纤维。Lusher等[43]对英吉利海峡10种鱼类肠道微塑料的研究也发现了高比例的塑料纤维。Bellas等[54]发现塑料微纤维占大西洋和地中海沿海斑点猫鲨(Scyliorhinuscanicula)、欧洲无须鳕和红鲻鱼胃中微塑料的71%。我国学者对南沙群岛南薰礁鱼类的研究也发现鱼体内大多数微塑料为微纤维[57]。鱼类对塑料微纤维摄入较多可能有两方面原因:一是海洋中存在大量的塑料微纤维。二是塑料微纤维形似浮游动物,易被海洋鱼类误食[57]。

除了空间差异,许多研究发现海洋动物体内的微塑料丰度具有时间变异性。Baechler等[29]对美国俄勒冈州沿海不同季节采集的太平洋牡蛎(Crassostreagigas)对比发现,春季太平洋牡蛎个体中微塑料丰度(0.45±0.05个/g)高于夏季(0.26±0.05个/g)。Devriese等[58]对栖息在英吉利海峡和英国北部沿海的褐虾(Crangoncrangon)调查发现,秋季采集的褐虾体内微塑料丰度(2013年10月:1.04±0.60个/g)显著高于春季样品(2013年3月:0.53±0.36个/g;2014年3月:0.34±0.31个/g)。不同季节降雨量的变化可能是引起甲壳类和贝类体内微塑料丰度季节性变化的因素,因为降雨量会影响微塑料的陆源输入[29,58]。这种现象在游泳能力较强的海洋鱼类中也有发现,但其体内微塑料丰度变化主要与季节性洄游活动有关[59-60]。海洋动物个体大小会随时间发生变化,其体内的微塑料也可能发生变化,因为其所能摄入的微塑料粒径和摄入量会随个体生长而增大[61-62]。但是,Vendel等[63]对巴西东北海岸帕拉伊巴(Paraiba)和马曼瓜佩(Mamanguape)河口24种鱼类体内微塑料的研究发现,微塑料丰度与鱼类个体大小无关。另一项对太平洋牡蛎和太平洋荚蛏(Siliquapatula)的研究也未发现个体大小与微塑料丰度的相关性[29]。

3 问题与展望

海洋动物微塑料污染及其生态效应已成为国内外学者的热点研究方向。野外调查和室内培养实验表明,摄入海洋动物体内的微塑料会在其多个组织(器官)中保留和转移,并且受人类活动强度和季节等因素的影响而显现出时空异质性。这些研究为了解海洋动物体内微塑料的分布规律与变化特征提供了理论依据和基础数据,同时也反映出海洋动物微塑料研究中存在的一些问题:

(1)对组织(器官)样品的选择。尽管各国学者对多种类海洋动物开展了大量研究,但对微塑料分析结果的准确解释和广泛应用取决于相对统一的样品选择,这也将提高各项研究数据的可比性。因此,在开展海洋动物微塑料研究时,选择多个组织(器官)进行分析可以更加全面了解海洋动物体内微塑料的丰度及其对机体的潜在影响,例如甲壳类的研究可以选择腮、胃、肠道、血淋巴等,鱼类可以选择胃、肠道等。

(2)造成组织(器官)间微塑料分布差异的机理。海洋动物体内微塑料的丰度、类型等特性存在差异,这可能与不同组织(器官)的生理结构、微生物群落组成、消化液成分等多种因素有关,通过对这些因素的研究有助于了解微塑料在海洋动物体内的迁移路径及机制,进而为剖析微塑料对海洋动物机体的影响提供理论依据。

(3)微塑料对大洋性海洋动物的生态效应。目前微塑料的研究对大洋性海洋动物关注较少,而在生活史过程中,具有高度洄游能力的大洋性海洋动物可能会栖息在多个微塑料聚集海域,对其体内微塑料积累、分布和迁移机制的研究,可为微塑料污染防治提供参考依据。

(4)建立海洋动物微塑料检测标准与体系。作为一种新型海洋污染物,国内外学者对于海洋动物的微塑料研究尚缺乏统一监测、分析和评估技术标准。如提取海洋动物体内微塑料的方法包括:化学消解法、目视提取法和超声波提取法等[64],而鉴定微塑料化学成分可以利用傅里叶变换-红外光谱分析法和拉曼光谱法等[60]。因此需要通过对不同研究和检测方法的比较分析,制定统一、有效的海洋动物微塑料检测标准与体系,以更加准确地评估海洋动物微塑料污染水平。