在康德与博厄斯之间的阿比・瓦尔堡:从美学到图像人类学

克劳德・英伯特(Claude Imbert)| 法国巴黎高等师范学院

谭晓雨 译 | 华中师范大学美术学院

岳毅 译 | 华中师范大学美术学院

魏百让 校 | 华中师范大学美术学院

从1927 年至1929 年,阿比・瓦尔堡(Aby Warburg)致力于他的最后一个项目—《记忆女神》(Mnemosyne),一部图像地图集①。在我们今天看来,《记忆女神》可以说基本上仍是一个文档的堆积,包括一些文件夹,瓦尔堡1929 年在赫尔齐亚纳图书馆(Hertziana library)发表的一次介绍性演讲,以及令人惊讶的,由近70 块黑色布幕组成的拼图,上面布置着瓦尔堡多次重新排布的简单照片,这些照片的尺寸相对较小,总共约有1000 幅②。其中一些是已被艺术史编目的作品的复制品:古代或文艺复兴时期的绘画、版画、雕塑、纪念物和素描。另一些则是来自日常生活和报纸的快照,在图集中为它们建立起了新的语境,使它们脱离了之前作为日常事务、文件或民事事件的意义。在它们中间,甚至可见邮票或广告的照片。当时,瓦尔堡的收藏令公众感到惊讶,他们的怀疑多于热情。图集的标题与副标题(即《记忆女神》,“一个图像地图集”或“一个图片地图集”)构成了双重悖论:地图学所应处理的是定位和扩散,而非再现,而《记忆女神》引发的绝非是审美品味教育之类。简言之,这是一个完整的经验,瓦尔堡从中构思了他演讲的序言:

在我与外部世界之间引入一段距离,这无疑是人类文明的奠基之举。若这个开放的空间成为艺术创作的基础,那么对距离的意识就会让位于一种持久的社会功能,这种功能的成功或作为一种智性导向手段的作用等于人类文化的命运。③

瓦尔堡的助手弗里茨・扎克斯尔(Fritz Saxl)没有掩饰他对这种“将看待图像的哲学观点与历史观点相结合的尝试”的困惑。的确,这两个因素从一开始就显而易见,并且在瓦尔堡三十多年的研究中贯穿始终,这一点在恩斯特・贡布里希(Ernest Gombrich)的《瓦尔堡思想传记》里得到了充分的证实。但再次将这两种思考图像的方式结合起来并不成问题,这两种方式长期以来决定着艺术的本质,因为它们起源于文艺复兴时期,并被构想成是一种对古代的实现。相反,存在问题的是将看待图像的历史观点和哲学观点分开,以产生“第三术语”[tertium quid],为此,图集提供了一个既不清晰又不完整的范例。

六十多个以数字编号的图版之前有另外三个图版,按字母顺序索引(参见下面的图版A、B 和C),它们对应着瓦尔堡用来区分他的介绍性演讲中不同要点的字母。通过这些字母序列的条目,瓦尔堡获得了更大程度的自由,因为它们为他提供了一种阐明图集前提的更为明确的表达方式,相较于其他方式—比如,在连续的陈述修辞中,将之排列成一系列相互关联的线性时刻—更为明确。按字母顺序排列的图版,像一组公理或矢量分解一样,展示了构建该图集的轴线。这组对版面的介绍,不仅展示了整个图集,并且以一种公理化的方式解释了它,其方式与《逻辑哲学论》(Tractatus Logico-Philosophicus)或《 几 何 原 本》(The Elements)并没特别不同。这些按字母顺序排列的图版与图集的其余部分存在一种句法关系,正是以这种方式,它们实际上介绍或呈现了《记忆女神》的其余部分。如果介绍的部分与其余的版面一致将会是非常不利的,因为依字母顺序的介绍要根据其余图版的精确的方法和维度来构建。1929年9月5日,瓦尔堡在他的日记中写道:“我再也无法忍受看到我的古代表达被印在奢华的纸上。”这里表达的除了瓦尔堡狂热的创造性所惯有的不满,还可以看出他对通常的图像处理方法的特定的失望。有一段时间,瓦尔堡尝试了几乎所有可用的哲学形式(他认为这些形式包括判断、箴言和新词),而终不能接受图像[abbildlich]的不可化约性。从他最初的假设到他最后的表述,他从未停止探索赋予图像力量的心理或具象功能。他的回答与20 世纪20 年代末的德国有关,这并不减弱他的基本意图—要修正作品与观众的关系,这种关系在康德的《判断力批判》(Critique of the Power of judgment)和黑格尔的《美学》(Aesthetic)之间已经给文艺复兴的成功人物打上了哲学的印记。康德引用了拉斐尔的《雅典学派》(The School of Athens),随之整个德国唯心主义都前往德累斯顿艺术馆观看拉斐尔的《西斯廷圣母》(Sistine Madonna)。黑格尔得出结论,这一成就带来了艺术的死亡。自19 世纪中期以来,为了对抗康德和黑格尔的美学,德国艺术史通过为其他艺术作品发明替代概念,对它们的用途进行分解和归类,废除新古典主义的准则和哲学家的讣告来进行抗议。代替了传统的美学史,雅各布・布克哈特(Jacob Burckhardt)带来了他自己对文艺复兴的观点,从而开启了文化史:

然而,我们应该从我们可以接近的点出发,即一切事物的永恒中心——人,痛苦着、奋斗着、行动着,一如他的现在、过去和将来。因此,我们的研究在某种意义上将具有病理学的性质。④

在1927年,当瓦尔堡开始着手《记忆女神》时,他不再需要为他的早期学术作品辩护。在这些作品中,他坚持强调在美丽的形式中由于表现运动而引起的困难,由此他很明显在自己的领域中反驳了温克尔曼(Winckelmann)。剩下的就是解除历史与哲学之间的联系,这种联系不是固化在对象中,而是固化在文艺复兴的概念中。把对古代的模仿抛在脑后转而关注异教传统的延续,瓦尔堡重新将“文艺复兴”嵌入一个文化现实中,其中它本身就是一个典型的产物—尽管不稳定且已经是过去的。

当然,在考虑到图集中的大部分照片时,我们可以看到,瓦尔堡证实了他最早对佛罗伦萨文艺复兴的研究,以及他从波提切利(Botticelli)和多梅尼科・吉兰达约(Domenico Ghirlandaio)那里学到的东西:身体的活力,衣服和配饰的动态,还有完整的水果和花卉装置,这些装置隐藏了那些姿态和动作,使之远离了任何绘画场景的具体叙事解读。从1893 年的他最初的研究开始,瓦尔堡就用这些细节构建了一个问题。他的论文展现了两个意图:首先,阐明古代的哪些元素吸引了15 世纪的艺术家们;其次,从这种“作为风格决定因素的‘移情’审美行为感受的兴起”中提取出一部分⑤。涉及到图像的“原因”与“方式”,已是巨大的挑战:通过将移情的程式交付给艺术家,使移情作为一种行为显现。艺术家是形象的物理中介,通过他们,公民社会习惯了自己的勇气、恐惧和赎罪庆典。尽管对瓦尔堡来说,确立他最后一个项目的前提并不是一件容易的事情,但它与布克哈特的相当接近,以至于寻找艺术与生活的交叉时刻,即情感产生一种公共风格的时刻,将必须再次提及德国哲学的两个过失:经验与公民社会。

在他简短而实际上缺乏耐心的早期论文之后,瓦尔堡对幕间剧(intermezzo)的概念图(cartoons)产生了兴趣,这些剧目于1588 年在佛罗伦萨上演,为了庆祝托斯卡纳大公费迪南德一世(Ferdinand I)与凯瑟琳・德・美第奇(Catherine de Medici)的侄女洛林的克里斯汀(Christine of Lorraine)的婚姻⑥。在这里,瓦尔堡对这些作品的分析体现在不同的层次上:他检查了幕间剧的一系列概念图和草稿,对服装和编舞进行了描述;研究了婚礼庆典期间举行的王室盛会和公开表演的顺序;这次庆典的账簿,其中纺织品以米为单位来支付费用,刺绣按照小时来支付工费,而贵重材料依照市场价格来支付。这个庆典以它浮华的外表,赎罪的魔力以及王子撒出金币发出的清脆的叮当声来成就它自己。在这种情况下,这个庆典表现为其自身的“次级图像”[sous-image]。这一切都回应着情念(pathos)和兴趣。瓦尔堡永远不会放弃展示图像的心理成分,在情感、空间和时间维度上把握它们,在无意识的驱动下,它们以形象、姿势和肖像的形式散播。但这里没有什么深奥的心理学:一切都被显露,对细节的关注已经将人们通常忽视的东西凸显了出来。之后的图版的技术将更接近爱伦・坡的《失窃的信》(The Purloined Letter),而不仅仅是文档化的技术。

对幕间剧的研究涉及到了公共精神的起源,画家、银行家和观众在此相遇。在此,观念的历史像消散的雾霭一般清晰,揭示了一个尚未完成自我定义的社会的情感产物和心理结构。对于瓦尔堡来说,恢复“用以表达和控制情感的姿势”这一概念,同时嵌入到公民和世俗的功能中,使文艺复兴变得平凡,使它不再是欧洲历史上的“那个”重要时刻。但它也使文艺复兴成为现代化进程的典范,一种自我重复的现代性—这种现代性只能根据它用以表征自身的术语与它将继续用以表征自身的术语来理解。瓦尔堡很早就限制了历史学家对人文主义赞助的重视程度。但当他完全认识到安吉洛・波利提安(波利齐亚诺)(Poliziano)是波提切利式人物(《春》或《维纳斯的诞生》中的人物)的源头时,他将属于艺术家和银行家的选择的智慧还给了他们—在那里,公民社会不断被重塑。从古代晚期到15 世纪,一直存在着一种深奥的异教信仰,在这种信仰中,天象图高悬在世俗生活之上,向恒星和流星发问,宇宙动物志驱使着佛罗伦萨贵族们为他们自己和他们的市民举行庆典。这与一种流行的异教信仰遗存相结合,这种遗存体现在圣十字教堂中殿堆满的贵族家庭敬奉的蜡烛祭品中,也存在于崇拜圣徒的仪式中,存在于市场上售卖的时历书中。

那么,我们所讨论的是哪段历史呢,甚至,我们是主要在讨论历史吗?人们常常将瓦尔堡的方法及其原则和好奇心归因于他在大学时学到的进化论。但在这里,自然哲学戛然而止。的确,查尔斯・达尔文(Charles Darwin)的《动物和人的情感表达》(The Expression of Emotions in Animals and Men)将自然哲学从象征哲学中解放出来,“终于,出现了一本有用的书”,瓦尔堡写道,毫无疑问是因为达尔文将表达、可见性和情感联系了起来。但对达尔文来说,持续的无法控制的面部表情仍然是一个问题。瓦尔堡的问题紧随其后:这与怪异的表情无关,而与化妆和装饰有关—实际上,这正是幕间剧的材料。当瓦尔堡在后来把自己定义为文化历史学家时,他坦率地驳斥了这种进化论,因为它几乎无法解释复兴和存续的现象。瓦尔堡因失望而变得富有创造力。在产生“对艺术史唯美化的彻底厌恶”之后,瓦尔堡考虑过学医。他因个人和家庭原因去了纽约,东海岸文明的空虚使他感到失望。1895 年他开始了他的人类学之旅,把他从史密森学会带往了亚利桑那的普韦布洛领地(Pueblo territories),不过他也没忘了纽约的弗朗茨・博厄斯(Franz Boas):“我决定逃往真实的事物和科学。”⑦因此,瓦尔堡决定访问美国西部,不仅要探访其现代发明,还要深入访问其西班牙—印第安文化。这对他的文化史事业来说是最适当的计划以及方法:遗迹作为一个永不止息的现在的考古学。

《记忆女神》抽取并布置了一组古典和文艺复兴时期的图像,这样一来,示例性地重新解决了一个问题,该问题在地图集中的局部解决要求它准备图像的现代智能的要素。地图集的系统安排必须足够有意义,以便从实际事物的记录中获取某些东西。每个图版都有一种前在的价值—例如图版77:德拉克洛瓦(Delacroix)的《美狄亚杀子》(Medea about to Kill Her Children)中,美狄亚用匕首紧紧抵住自己的身体,在这幅图旁边展示了一个高尔夫球手的图像,他的手臂跟随球棍挥动,展现出了相似的献祭和握紧的姿势⑧。1929 年,瓦尔堡在对罗马听众讲话时,又继续提出了他的佛罗伦萨问题。但他很快就在图版上加上了一些《拉特兰协议》(Lateran Accords)签署时的公开典礼的照片,或者出现在媒体上的齐柏林飞艇(Zeppelin)最后的照片。那么,如果瓦尔堡的意图不仅仅是简单地用从动物表情中衍生出来的谱系取代审美判断的合理性,那他的意图是什么呢?在未经编辑的笔记和信件中清楚地描述了它。瓦尔堡寻求从外部进入思考图像的方式的边界,这些边界在柏拉图和康德之间已经被限定和固化。他去中心化方法的问题,将会足以剥夺文化遗产的亚历山大式根基,其古典主义选择了《观景台的阿波罗》(Apollo Belvedere),但它的局限却是在其变形的历史当中被分散的《拉奥孔》(Laocoon)(LFS 第1 章)。

正如瓦尔堡的同事们所担心的那样,这本地图集是无法出版的。在赫尔齐亚纳图书馆的展示是唯一的例外,它展示的能力出众。跟随在堆积如山的文件和个人物品之后,它以数不尽的方式,超越了一本书能够承载的内容。“记忆女神”这个名字也刻在了汉堡图书馆(Hamburg library)的门楣上,纪念并取代了柏拉图式的箴言。它立刻宣布:1)与图书馆的物质联系;2)它作为一种新的学院与大学相对立的现实;3)一种新的根本性的怀旧或回忆,其精确性堪比《美诺篇》(Meno)中苏格拉底式的教诲,但以一种完全不同的几何学,即姿态和情感的几何学。瓦尔堡的演讲中附带着大量的评论,活动的组织者徒劳地试图打断这些评论,它们引发了一种图书馆的实践,在那里人们可以展示地图,打开图片文件夹,查阅书籍。瓦尔堡就这样使他的听众着迷,而艺术史学者肯尼斯・克拉克(Kenneth Clark)也因此找到了他的职业道路。所以我们没有理由认为这次的出版物—如果演讲的真实情况能够通过出版物来实现—应该像一本复制品图录一样被天真地浏览。“地图集”既不是简单的一本书的名称,也不是一个图像库的名称;相反,它是一个分析空间,等效于一个独创的,而且迄今为止未曾被思考的心理活动。“记忆女神”也不是一本古物文献合集的神话卷首插图。当涉及到汉堡图书馆时,它表明了一种智性行为,但与图像无关,就像在判断或解读符号时那样,赋予图像超越自身的含义。相反,它指向一种心智结构,对这种结构来说,图像是最终且明确的表达方式。

值得肯定的是,这个地图集相当于一份宣言。它以一种再现的模式展示了它自己的东西,消除了被强加在文艺复兴范式之上的哲学意图,展示了情感和表情的形象,通过这些情感和表情,公民社会创造了它自身。瓦尔堡澄清了一个被艺术史学家们普遍忽视的问题—这个问题的证据存在于佛罗伦萨人对表现运动的身体的强烈兴趣当中。

从“情念程式”(Pathosformel)到“思维空间”(Denkraum):最初的展示

在1906 年,作为情念程式的心理姿态特征的姿态选择,是《记忆女神》最终探讨的问题的首要界定。丢勒(Dürer)的一幅版画建立起了一个分析模型,情感和风格在其中相吻合。在他被石头击打的时候,俄耳甫斯(Orpheus)被描绘成左膝支撑的跪倒姿势,右臂弯曲试图用他自己的里拉琴护住身体,就像一个战士试图以拉庇泰人(Lapith)的姿势用盾牌护住自己。通过这种选择,丢勒将古代和文艺复兴艺术家群体联系在了一起⑨。这个姿势证明了那种“考古学上的忠实度”,是它将文艺复兴时期所有关于俄耳甫斯之死的描绘,与古代花瓶、浅浮雕、石棺联系在一起,也将丢勒与安德烈亚・曼坦尼亚(Andrea Mantegna)联系在一起。丢勒抛弃了中世纪插图对该题材的呈现方式,以高贵的姿势描绘了这位诗人,虽然被围困但并未被征服或打败,配得上由临近的暴力死亡而引发的最强烈的情感。值得注意的是,瓦尔堡选择了《俄耳甫斯》中丢勒的这种准自画像,而不是《忧患之子》(Scherzmann)中丢勒真实的自画像作为情念程序的范例。在这里,我们不再处于作为困境中的人性表达的“受难”的阴影之下,相反,俄耳甫斯试图用自己的里拉琴来保护自己的姿态,将他的诗性不朽与他的人类有限性并置。对丢勒来说,对古典异教的选择从他对一个潜在的德国文艺复兴的沉思中发展出来,这个文艺复兴从神学的教条和新柏拉图主义中解放了自身。丢勒在(新)罗马异教与想要成为宗教改革的“另一个”文艺复兴之间进行了调解,而瓦尔堡将这种有意识且批判性的行动视为绘画工作的引擎。

这个情念程式是对最初的波提切利式场景的首次且决定性的扩展,瓦尔堡将其从佛罗伦萨的幕间剧和美洲印第安人的异教中学到的东西运用于其中。他追踪丢勒到了他的版画作品《忧郁I》(Melancholia I)中的困顿时刻。分开了方和圆的几何形与星象怪物,这一作品挫败了在佛罗伦萨被想象为现代和古典的平衡智慧的东西。图像的过程已经主宰了自身,画家现在发现自己卷入了有关人类仪式的有组织的知识的发展中,这些知识要么符合要么违背他们的心智宇宙观。情念程式在一种比命定的使命或人生道路更少压迫性或更具魔力的公共风格中—欢迎任何人将姿势视为庆祝或悲伤的装束—领会了情感的结构。圣方济各(Saint Francis)生平中的各种片段,如脱去衣服披上斗篷,强迫一个通过教皇法令得到确认的行乞修会融入世俗生活,这些都是多次重复的象征。不仅对多梅尼科・基兰达约,这位描绘宗教和世俗场景的画家来说是如此,对于萨塞蒂家族(Sassetti family)来说也是如此,他们出资描绘他们的主保圣人圣方济各以示敬意。对瓦尔堡来说也是如此,他将仪式写进再现的过程中,作为一种不断的重塑(refiguration)。在其条件下,这种情念程式甚至与瓦尔堡从未停止研究的一种话语模式非常接近。目前,它抗拒斯多葛中感性(pathos)与道德(Ethos)之间的对立(“PE,”n.61),同时又暗示了一种确切的、颠覆性的类比,可以将其类比于康德在一个定言令式(categorical imperative)的不确定的拼贴中合成的道德公式—一个减弱了它的宇宙学狂热和无法证明的目的之世界的斯多葛主义⑩。在1893 年,一个细节,即一块在风中飘动的衣摆,曾偶尔成为一个问题的基础,触及到图像存在的根本原因(raison d'être)。宁芙(Nymph)的图示—瓦尔堡在他最后的手稿中将其简写为Ny,就像一个化学式中的元素一样—展示了一种即使用“来世”(Nachleben)这个词也无法道尽的部分(对历史学家来说熟悉的词是“存续”),这一部分如今要求得到它的权利。当瓦尔堡从加州返回之后,历史已经屈服于文化的进程,为古典主义提供了一种新的概念性方法,而恩斯特・库尔提乌斯(Ernst Curtius)很快就会采用并捍卫这种方法。图像,即使是最精确的图像,也能接受意义的回归,就像俄耳甫斯的死亡/永生;也能接受无尽的变化和对立的序列,就像宁芙,地图集的摄影集合将会通过倍增的对比使它可见。

《记忆女神》借鉴了一种人们已经熟知的做法。三十年前,在经过几周与霍皮人(Hopi)共度的时光之后,瓦尔堡在汉堡的美国俱乐部(American Club)以及柏林的自由摄影协会(Freie photographische Vereinigung)的演讲中,展示了三十多张照片,其中多数是他自己拍摄的。在接下来的几年中,他的艺术史讲座会使用幻灯片。使用大头针将图像固定在便携式图版上是扎克斯尔的做法,这是他在担任陆军教官的几个月中发明的。我们知道瓦尔堡专门准备了教育性的讲解。出于为他的科学图书馆提供最现代化技术的考虑,他成功地将这些不可改变的教学实践制度化。那么,画一条线索来追踪和记录从最早的演讲展示到最后在赫尔齐亚纳图书馆对地图集的展示的整条轨迹,是一种有诱惑力的想法。但从一个情境到另一个情境,一切,包括技术、图像集,甚至是论点都发生了变化。1896 年,瓦尔堡展示了一组原住民的照片和素描,捕捉到了远离现代文明的景象,因此可能记录下了一种进化主义:“由柯达捕捉的一点点本质”,他用法文来戏仿左拉(Zola)的基本论点,“用柯达相机来代替‘性情’(temperament)”。在这几年里,瓦尔堡帮助柏林的民族志博物馆收集了霍皮族陶器。在经历了因战争折磨而导致的数年神经错乱之后,瓦尔堡在1924 年的演讲中展示了这些照片和草图。这次演讲是在路德维希・宾斯万格(Ludwig Binswangen)的克罗伊茨林根疗养院(Kreutzlingen Sanatorium)进行的,后来被命名为 “关于蛇崇拜仪式的演讲”(Schlangenritual:ein Reisebericht)。在演讲中,这些照片与对原住民的素描被拿来与来自古典的剧目其他照片进行比较。如果与构成了地图集的数千张来源更加丰富的照片相比,这次尝试的规模并不大。然而,主题的排列顺序给这些图像提供了一个明确的展示框架。瓦尔堡非常清楚,他可信的演讲可以让宾斯万格医生相信他已经恢复了精神健康;他也期待恩斯特・卡西尔(Ernst Cassirer)对他的工作表示赞赏。他的论证分为三个步骤⑪:

第一,关于美洲印第安人的图像,瓦尔堡注意到它们的“合理性”(即建筑的)元素:普韦布洛房屋的结构强调了宇宙学的维度,它的垂直顺序体现在粮仓中的地下圣屋(kiwa)祭坛上。这种图式被复制到纺织物、陶器上,尤其体现在地下圣屋的祭坛功能中。然后,瓦尔堡根据复杂程度递增的顺序描述了三种舞蹈。第一个是模仿动物的羚羊舞,其次是带着面具的舞蹈(Humiskatcina),让人联想到水和玉米。这伴随着一段滑稽的性别模仿表演,瓦尔堡将其描述为讽刺性的幕间剧。最后是为期数天的完整的仪式,主角是各种为了这个仪式被驯化、下药的有毒的响尾蛇。在这里,模仿性魔术和赎罪命令(expiatory injunction)被一个按照霍皮农业经济的时空安排的仪式阶段所取代—也就是说按照霍皮人的过渡仪式、农业日历和季节,所有这些都与它们的宇宙观紧密相连。瓦尔堡同时强调了该仪式生产或实施一种净化结构的客观地位。蛇是生命和重生的象征,被视为闪电和滋养的雨水的标志。它被描绘为Z 字形,成为了通往天空的阶梯以及星座。这个漫长的仪式排除了牲祭行为,在仪式的最后,蛇被送回沙漠。瓦尔堡将其描述为“绝对异教”的极点。

第二,瓦尔堡将古典异教及其在中世纪和文艺复兴时期的存续进行了比较。蛇的主题是一个关键:“蛇最终是这个问题的国际性象征答案:世界上的破坏,死亡和痛苦从何而来?”(IRPI,50)。但是,当它同时也是复活的象征时,它是最成功的。不然普韦布洛人还如何能驯服死亡或与死亡交涉呢?他们是否会像丢勒的《俄耳浦斯》那样去做?蛇是一个倒置过程的控制器,因为从一开始,蛇就是它自身毒性的解毒剂。正因如此,在中世纪的一本手稿上—包括从医术中获取的模棱两可的过时图像,对使徒保罗的引用,以及据说摩西为避开真蛇而使用的铜蛇—可以看到一条被钉死的蛇与耶稣受难的图像并置⑫。而所有这些并列出现在《人类救赎之镜》(Speculum humanae salvation)的同一页上,就像一幅拼贴画。《拉奥孔》作为结论出现,在这个语境中,它与它熟悉的斯多葛精神表征的目录分开了。或者更确切地说,这个《拉奥孔》连同它的斯多葛主义,在异教图像的再现中重新找到了一个对它们二者来说都合适的位置。

瓦尔堡并没有固守人类灵魂中强迫性存在的图像的图像志再现—正如他本人所指出的那样—即刻将其视为阳具,瓦尔堡追随蛇图式的分裂以及由此产生的对立的意义。在希腊,蛇缠着疗愈之神阿斯克勒庇俄斯(Asclepius)的手杖,成为了一个疗愈者。在亚历山大港,它是占星动物志(astrological bestiary)的一部分。在耶路撒冷,铜蛇既是威胁,也是能够避免威胁的符咒。后来,这个图式在十字架的木材和被钉在十字架上的救赎形象之间分裂开。而且这个偶像总是通过人们期待的它的即刻功效而具有魔力。它是一种宇宙象征符号,不仅是通过对它的拔高,还因为它与占星形象或流星的联系,与世界的健康以及对事物原因的探索和研究有关。几年前,瓦尔堡证明了亚历山大占星术如何将其预言强加给了宗教改革的推动者⑬。如果异教通过图像培养文化中介的能力以及它运用的构建的智慧,让异教的持久性战胜了对古代的模仿,那么正是这些特征提供了关键。根据他对霍皮人陶器图案的简要描述,瓦尔堡放弃了一种极有可能驱使他走向对羽蛇的关注的美洲印第安图像志。正是作为图式的蛇迫使瓦尔堡赋予它象征符号形式的称号。他说它理应成为(新康德主义)“仿佛”哲学(philosophy of theals ob)的新篇章。实际上,它在功能上重新加入了情念程式的目录:这就证明了它适用于危险和幸福的倒置符号(inverted signs),就像年轻得胜的大卫采用了尼俄比德斯的姿态,这是恐惧和保护的姿态,大卫以某种方式回应了这个姿态,这几乎可以肯定地与马塞尔・莫斯(Mauss)指出的“赠予(礼物)/赠予(毒药)”的暧昧关系相比较。

无可否认,瓦尔堡屈从于一种进化主义观念,这种进化主义观念存在于他在人类和动物物种之间发现的图腾等价观念中。但是进化主义本身在宣称动物祖先是一种文化(在这种情况下是图腾的)选择的那一刻起,就被剥夺了所有的决定论。相反,人类和动物之间的图腾相似性被主张,这种论点被与《亲和力》(Elective Aきnities)相类似的动物神话和仪式所支持,基于性质上的偏好。在这种情况下,熊的力量就是力量本身(或至少是力量的表征),而羚羊的速度就是纯粹状态下的运动本身⑭。尽管他借用了涂尔干(Durkheim)的图腾主义的术语,但瓦尔堡展示出了对最高级的语法形式的深刻理解,将其视为纯粹状态下品质的表达⑮。对语言和语法的召唤与希腊化和文艺复兴形象的夸张动态有关,瓦尔堡将其比作语法后缀。他从来没有放弃过创新的语言表达方式和图像程式之间的相似性。至于达尔文的情绪理论,它在一段时间后被面具和蜡像画的民间实践所取代。对细节的关注,例如这里的蛇母题,突然被呈现为它所不是的东西。宗教的历史解释了图像遗物没有说明的东西。当瓦尔堡将美洲印第安异教与希腊化世界的学术性异教相比较时,他并非在寻找一个源头。与简单的几何学一样,他展示了它如何表达自身的论证。“印第安人处于逻辑和魔法的中间地带,他的定位工具是象征符号。”(“SR,”282)

后来,瓦尔堡降低了这次克罗伊茨林根演讲的重要性,他认为无论是他的记忆,还是他为数不多的摄影记录,他与普韦布洛印第安人短暂的相处,都不足以让他宣称自己的工作在本质上具有真正的科学性。这一保留意见恰如其分地涉及到他田野调查的局限性,以及他演讲的不足之处,它无法避免地接近“旅行手记”(récit de voyage)的形式,它关注的同样是蛇的主题或神话元素(mytheme)。图集将保留神话的功能,与它所储存的图像紧密相连。对于瓦尔堡来说,只需要将德国中世纪的图像和文艺复兴初期的图像进行连续排列就已足够,通过异教信仰,或者他认为的异教信仰,他可以展开一个不仅仅被理解为佛罗伦萨或佛罗伦萨文艺复兴语境的事件。首先,地图集赋予他了他的地理坐标轴:从北到南,也从东到西。其次,通过将北欧国家和宗教改革纳入语境,瓦尔堡将佛罗伦萨文艺复兴延伸到了一个有些缓慢但从历史角度来看更真实的时间框架,这个时间框架被交流和选择编制而成,更接近考古学而不是叙事。最后,他展示了对立的两极之间的互动:一方面是牲祭的魔法功能,另一方面是对宇宙的沉思。瓦尔堡已经展示了佛罗伦萨社会中文明和宗教仪式的暧昧性,被进一步延续祖先存在的蜡偶所压抑。这一次,他通过将悬挂在普韦布洛陶瓦房屋里的克奇纳神偶(katchinas dolls)与悬挂在基督教徒家中的十字架进行比较来展示。此外,瓦尔堡描述的仪式入门者依靠刻进柱子上的凹槽一个接一个地进入到地下圣屋,类似于一座宇宙阶梯,这与萨塞蒂家族通过上升的楼梯接近他们的小礼拜堂中的方济各壁画是对应的⑯。这里,和以前一样,公民状态通过穿越明显不相容的空间而获得了世俗的权利。在文艺复兴艺术和哲学之间,瓦尔堡感知到了恐惧、过渡仪式和利益的人类学复写印记(palimpsest)。异质图像的直接对比—当时还没有为这些图像而存在的任何博物馆或收藏,它们没有地域、时间或风格上的统一,它们都被独特的摄影媒介重新构建—深刻地塑造了带有投影的讲座或演讲的方式。现在,瓦尔堡完善了他的对比重点:不是姿势、舞蹈或面具,而主要是异教信仰和它的身体介入制度(regime of bodily intercessions),这里的仪式和象征性的具体化是不可分割的。在安科纳基督教教堂(Christian church of Ancona)的墙壁上,瓦尔堡拍摄了一张标量图,它复制了异教的基于梯子和光的宇宙图式,这是残存的异教信仰的明显的例子。但在考虑这些对象时—无论是壁画、陶器装饰,他的民族志信息来源提供给他的图式,还是孩子们在学校笔记本上画的素描,所有这些都在两次基督教同化的尝试中幸存下来,一次是天主教和西班牙的尝试,另一次是新教和美国的尝试—瓦尔堡恰当地说这是霍皮人的文艺复兴。

第三,也是最后,瓦尔堡在他的克罗伊茨林根演讲中提出了一个问题:我们是否应该像美国文明那样,用健康和技术去杀死蛇?还是更应该将其视作一种象征性调解的手段和机制?引发这个问题的契机是一张照片,照片上是一个头戴礼帽、穿着黑色礼服的资产阶级旧金山人—“山姆大叔”。相机捕捉到了他向着镜头前进的那一刻,看起来是非常有把握的一步,同时他的后背朝向一根电线杆和一对新古典主义的圆顶,圆顶下的建筑外立面有着连续的围柱。只需按一下按钮,能量就不再需要中间人,因为它是对技术需求的瞬时且顺从的响应。但是,难道瓦尔堡在这张无意识的摄影蒙太奇中没有已经表现出了更多的东西吗?我们不仅可以说,这个美国人的自信来自于他毫不在意(也许是无视或忽略)的新古典主义建筑,但同时,旧金山(甚至是美国)以希腊风格来想象自身,以一种希腊—新古典主义帕拉第奥式风格—一种将希腊或罗马建筑风格拿来适应意大利贵族需求的样式—来修建它的教堂(不论天主教还是新教)和法院,这是一个滑稽的悖论。异教依然深植于基督教建筑之中,因为建筑的圆顶与真实的天穹之间有着强烈的类比关系。这种既被展示又被否认的异教信仰将成为这本地图集的实质和精神:不会摧毁一个象征形式;会追踪它的变形。

山姆大叔

字母版

“在艺术作品的生产中,直觉和逻辑是平等的伙伴关系吗?”⑰谈及图片存在的原因,瓦尔堡舍弃了仅出于观看者的教育或纯粹愉悦而创造的美学—这种美学很容易虚幻地从画作转向画作所展示的内容。从字面上理解,他的问题比起初看起来要广泛得多,因为通过它本身的确切表达,成功地触及了康德式审美判断的核心。对散布着照片的布幕最后的支持不仅仅为壁画、钱匣、挂毯,“埃皮纳尔图像”(Images d' Epinal)、架上绘画、天顶画、美术馆和博物馆等这些现代的彩色廊柱(Stoa Poikile)添加最后的环节。上述列举的这些都延续和转化了这种“异教信仰”,而我们现在理解了,对瓦尔堡来说,这个“异教信仰”不再是古代图像学的主题,而是形象化真正的精神所在。通过摄影再现的单色性,故意消除了图像的整个再现性权威,瓦尔堡因此可以从图像中抽取出它的神秘魅力所隐藏的东西。但是,必要的是,该地图集以独特的方式解决了一个由瓦尔特・本雅明(Walter Benjamin)在他对德国悲剧的研究中提出的普遍性问题:“哲学写作的特征是必须不断地面对表达(exposition)[Darstellung]这个问题。”⑱在每个案例中,回答都是服务于地图集自身表达[Darstellung]的维度,以捕捉它所处理的对象的维度—这与它自身的维度不同。换句话说,地图集的目的是彻底耗尽并结束一种现象学老旧的修辞技巧,这种现象学假装提供了通往类似之物的通道。与经验的现象学的决裂是他指引性和劝导性的策略,通过对这种决裂的确认,瓦尔堡在一个由人类地理学和心灵地图组成的地图集上,重新部署了一场再现[Vorstellung]的剧目。

图版A

这次,仅仅追求一个简单的主题,这种在克罗伊茨林根演讲时偶然找到的解决方案,已不再足够。瓦尔堡甚至可以直面他在战争期间及之后的一段时期让他经历剧烈震撼的东西,当时他被数不清的再现、信息和疯狂积累的新闻照片所压倒,这些东西要么充斥着过量的情绪,要么有政治宣传的嫌疑。“1914 至1918年间的战争让我认识到一个惊人的事实,无所依恋、回归原始暴力的人类,是这个世界的真正主宰。”⑲地图集勾勒出了一个心理经济的构架,该构架继承了活人祭祀的实践,这种实践维持了一种沉迷状态,而复苏这种状态的威胁在战争期间已经展露无疑。而正是这种藏匿在其替代性仪式中的活人祭祀,被瓦尔堡称作异教。在布幕的布置与瓦尔堡自己适当的宣泄之间,明显的相互依存关系既不能被掩盖,也不能被反驳。问题的关键不在这里。如果瓦尔堡不是美洲研究者,而且正如库尔特・福斯特(Kurt Forster)所注意到的那样,从来就否认自己是美洲研究者,那瓦尔堡已经进入了对自己国家的民族志研究,这种研究同时需要遥远地方的民族志,以及一个观察的基础和一个独特的意识,如果缺乏这些,描述的工作将会失效。漫长的图像交流和对长久以来他所接受的教育所依据的观念的摒弃,为他提供了进入民族志的途径。美洲印第安人的文献没有纳入地图集这一点并不奇怪:相反,它们为瓦尔堡提供了他的前言的初步轮廓。现在,瓦尔堡在探索形象化的组成要素(也就是类型化的情感姿态和隐含的宇宙观次级图像),他将把这些转化为一个富有生产力的假设,而这也是他一直在描述的那种内在于图像的精神分裂:它的魔法与它的结构性之间的张力。字母版像序言一样提出了这个解决方案(图像的精神分裂本质)更或多或少地固定了它的基本特征。

图版A

我们在这里从上到下看到的是:1)17 世纪的天象图;2)一张历史地理图,其中展示了从地中海周围延续到德国北部地区的亚历山大占星术的流传情况;3)托纳波尼家族(Tornabuoni)三代人的家谱,这个佛罗伦萨家族在15 世纪的意大利主动积极地赞助古代艺术的再现。因此我们只有三幅地图,以不同的方式来展示由人类行为所形成的各种世俗和历史的外壳。

故事化的天空图就是一张地图。但它同时也是作为宇宙图式轮廓的图像的恢复,是一个将神和人结合起来的拱道,是对自然本身的下注,尽管这一次延续到了希腊化时期的地图学。天空的描绘,就像一个扁平的圆顶,保留了阿喀琉斯之盾的一些特点,它是世界上第一面镜子。但最重要的是,这幅地图完全被伴随星座的动物形象所占据,它在地图集的第一页上体现了它的使命:“从怪物到星辰”(Per monstra ad astra)⑳。“人类普罗米修斯式的整个悲剧,源于我们的头顶上没有固定的天空这一事实。”不到十年后,乔治・巴塔耶(Georges Bataille)就以此创作了《正午之蓝》(Blue of Noon)㉑。

第二张地图列出了亚历山大占星学从古代晚期到文艺复兴,再到路德时代传播经过的城镇。这张地图假定了一种文化史,也展示了沿一条大致的轨迹传播这种文化史的图像和手稿,从南到北,从东到西:

这是浮士德的时代,夹在魔法实践和宇宙数学之间的现代科学家试图在自身和客体之间插入理性的概念空间[Denkraum der Besonnenheit]。必须不断从亚历山大港将雅典夺回(RPA, 650)。

瓦尔堡所说的这个雅典,在地图上只是一个黑色的点,是一个“被摧毁的[verschobene]雅典”,而亚历山大港则是它对立的另一极㉒。这里明确表达的是文化记忆中的一种内在张力,让人想起阿波罗和酒神之间的对立。这种哲学的虚构源自尼采,它在完全依赖于“技术—艺术”和“句法”支持的图像制作中找到了它的合适位置,考虑到它们世俗化的顺序或者世俗化的文化史,以及瓦尔堡承诺展示的它们内在的确定性特征。

在版面的底部,其意图严格界定为地中海时代,专注于佛罗伦萨的继承。图版A 以社会历史的这个点作为结尾。市民生活正是受古代启发的画家所要勾勒和规划的对象;他们在一个充满荣耀的世界场景上进行创作,在这个场景中怪物被驯服。在很长一段时间里,瓦尔堡一直将中世纪的敏感与佛罗伦萨式的方式相对立,后者即在介入的主保圣人的图像产生的信任范围内建立起公民生活的愉悦感。某些事情已经开始却无法结束—一种自我维持的诱因或刺激,它堪与无需外部对象的愉悦感相比,康德认为这种愉悦与审美判断有关(AW, 157)。无论如何,地图集赋予了它的具体性和现代命运。

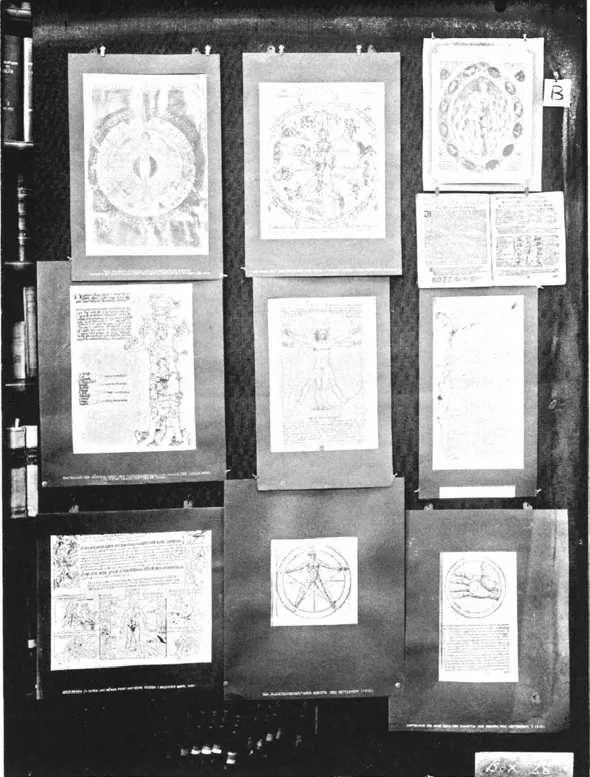

图版B

这个图版展示了人体的形象,它的恐惧和它被召唤的魔力,用九幅图表现了将人类的小宇宙融入大宇宙的多种方式。正是通过这种方式,黄道十二宫的形象被投射到赫拉克勒斯的神话式的身体上,甚至像纹身一样直接被写在这个简单的人体解剖图中。这些占星学的点位也标记着人体要放血的位置,从而确认了数学家(即占星家)与在职业的掩护下传播异教的医师之间的联系(RPA, 613)。达・芬奇和丢勒作品中的两个形象直接取自维特鲁威(Vitruvius)的原型。一个嵌在完美圆形中的男子,像字母X 一样,是对理想的男性解剖结构的数学化表达。这个人体的几何形式来自于残存的星体轨道和真实的人体,在达・芬奇和丢勒的图中都被描绘地很好。该图式直接源自古代异教,它还形成了十字形的变体,就是除去了木头和钉子的十字架上的人体,可以理解为一个幸运地被嵌在一个涤尽了恶魔的完美圆形宇宙内的人。当人们看着这些文艺复兴时期的图画时,就像人们能在电影最后的长镜头中看到的那样,小宇宙占据了整个表面,而大宇宙只不过是几何线条、圆形、正方形或椭圆形的边界。人文主义在这里达到了它宁静的完美。使用同样的限定和铭文,以及仅仅用图画作为证据,康德的哥白尼假说似乎就是一个迟到的、特定的例子㉓。布幕上继续出现两个不可思议的神秘人物,作为先前图像的替代品,呈现了一个嵌在黄道带中的人体。这两个人物一个来自《贝里公爵的豪华时祷书》(Livre d'heures du duc de Berry),另一个来自希尔德加德・冯・宾根(Hildegard de Binge)的手稿。瓦尔堡指出,人类所有的不幸都始于衣服。但是这是什么意思?这种不幸立刻因恐惧而被意识到(因为人们说害怕“它粘在皮肤上”[la peur...colle a la peau]),因此,它与人类的第一个身体标记、第一个纹身在本质上是相似的吗?或许服装是一种原始的技术,与人类最初的工具和再现相似?这种间隙(字面意义上,中间的空间)的图像学[Ikonologie des Zweischenraum],像一系列连续的防御屏障一样,在魔法的同化和宇宙的表征之间摇摆不定,用图像填满了地图集的布幕㉔。从他研究运动物体的属性的时候开始,晃动的面纱、头发和配饰—所有这些都以类似于普韦布洛舞蹈的方式被描述,舞者戴着面具、饰品和胸甲以及摇铃—现在被理解为处于黄道纹身和维特鲁威的奥林匹斯人体之间的某处,瓦尔堡在动物的“附着”之美和自然生产或艺术生产的“自由”之美之间暗示了一个完整的图像空间。这是关于那些图像的问题,那些康德没有忽略,而是明确谴责的图像,他认为它们只不过是装饰—“就像新西兰人对待他们的纹身一样”㉕。

图版B

图版C

在布幕的顶部,可以看到两个代表开普勒宇宙体系的图像。它们将被保留用于瓦尔堡在他生命的最后阶段为之工作的占星学和天文学(Astrology and Astronomy)展览。第一个图像通过一组均匀而规则的固体来表现太阳系。另一个是火星椭圆轨道的平面轮廓。这是向卡西尔的致敬,他在开普勒的椭圆中看到了第一种象征形式,但这也是对他朋友的离散引用,在这里被翻译成地图集的具象化术语。卡西尔刚刚加入汉堡大学,他的兴趣更多地转向人类学,他开始熟悉瓦尔堡图书馆。卡西尔的赞助开辟了一个尚未被设想的地图学,它建立在象征形式和情念程式的连续性上,建立在卡西尔的后康德主义(post-Kantianism)和康德强烈反对的异教智慧的连续性上,在欧几里德、哥白尼和空想的宇宙观之间,清晰而明确地进行了区分㉖。在这里可以看到图书馆的思维空间[Denkraum]与图像的间隙[Zwischenraum]之间存在一种深刻的亲密关系。

图版C

经过这一步,固定在版面底部的两幅图像具有了承续的权利。它们是从新闻报道中提取的图像:第一幅是一艘急速下降的齐柏林飞艇,很可能即将降落在美国海岸,第二幅也是一艘飞艇,但是这个图像的中间有“电传图片”(Telegraphierte Bilder)的字样。这个雪茄形状的气球飞艇的第二张照片—我们可以看到它旁边是一个巨大的空中航船的图像—可能是一个连续系列中的首个例子,而该系列不可避免地将以第一架超音速飞机的起飞告终;换句话说,从瓦尔堡的角度来看,没有任何关于反技术主义的哲学暗示。不要忘了,卡夫卡和维特根斯坦都曾仅仅为了参与和见证航天技术的展示而进行旅行(卡夫卡前往布雷西亚,维特根斯坦前往巴黎)㉗。但最重要的是,它们情念的程式终于被从这些图片中提取出来,来到了这个介绍性的版面上。这一齐柏林飞艇的照片几乎一点一点地融解了被相机镜头捕捉到的旧金山,后者处于新古典的穹顶和电线杆的双重背景下。飞艇气球、屋顶和航船将照片的各种物理元素(如重力能量和风力)转换成它们的优势。瓦尔堡格外高兴地得知,凭借完善的测量仪器、天线、发射器和熟练的操作技术,齐柏林飞艇的机组人员使飞艇巧妙地避开了一片气象的乱流区。

瓦尔堡把他的图像地图集借给卡西尔去满足其欲望,并试图通过象征形式来避免概念封闭和经验程式,但特殊之处在于:没有图像可以摆脱它所属的链条,也没有图像可以阻止它变形的持续和发展。只有它们的持续才使考古学上的连续性变得明显,这种连续性使图像如同艺术意志(Kunstwollen)一样具有生气,这种连续性产生不了一幅清晰又明确的世界图景,但也不会与这样的图景矛盾。情感的历史是一部没有尽头的历史。它的程式占据了意识可见的极限,即一个持续产生图像的过程变化不定的波峰,这些图像可能会发展或唤起它们固有的无意识。

记忆女神

因此,这三个字母图版(这些论点或前提)使摄影术从其最初的报告和记录的功能中解脱出来。“美国教会了我摄影术”㉘,瓦尔堡说道。但是摄影术到底还教给瓦尔堡哪些不是他已经并且即刻就明白的东西呢?摄影是如何成为沟通他短暂的美洲印第安经历和他自己的欧洲问题的手段?摄影是如何实现记忆的?

这组朴素的小尺寸摄影展示,牢牢固定在黑布背景上,展示了图像从一种艺术结构支撑过渡到另一种惊人的能力:凯旋门、独立雕像、浅浮雕、宣传单、挂毯、壁画、架上画、手稿、地图,以及现在的“机械复制品”。这种相同的转移,即图像连续转换的能力,证明了一个事实,即具有意义的图像在美学特质或历史的掩盖下强加其图式(例如齐柏林飞艇或高尔夫球手)。图像将历史当作一个可用的母题,而不是为它提供帮助或服务,仿佛是在为它制作一个图解。而这一事实揭示了一种只有通过存续、模仿或复兴的概念才能隐约窥见的无意识运作。正如瓦尔堡从它与丢勒的关系中所证明的那样,情念程式经历了一次关键转变的考验,它被选中并用作列维・斯特劳斯的神话元素(Levi-Straussian mytheme)。这就是这个程式获得或展示潜在概念功能的方式。瓦尔堡通过使用灰调画(grisaille)来强调这一点,灰调画是仅仅用不同的灰度塑造浮雕感来描绘对象的方法㉙。佛罗伦萨人在他们自己的场景设计的边缘添加古代场景的灰调画:作为一个嵌入物,或在多幅画的组合中作为下方的附加面板,或者在屋顶和墙壁的交接处。与蒙田(Montaigne)的拉丁引文一样,这些灰调画以另一种方式表达,甚或是用完全另一种语言来表达,以其可用的所有可能方式—比如典范、赎罪的冥想、神话性的命定的血统—为主要场景进行了预先铺垫。

此外,由于它是一种复制的存在物,所以摄影从来不述说“当下”。它内化了巴黎风光(Tableux parisiens)的“波德莱尔式”(Baudelairean)模式,结合了当下的一种特定的虚幻感,一种偶然的可能性,以及对两者的觉知。教堂前厅为受洗者安置的石棺也发挥了同样的作用,石棺在那里标记出了通往教堂中殿的路径,因为传统上教堂的前厅和中殿间会有某种屏障㉚。无论是在教堂的门槛上,还是仅仅在场景的边缘处,那些以白色大理石雕刻、用粉笔或硬笔勾勒的异教图像和姿态,在文艺复兴的意象中以灰调画的形式再现,在基督教的语境中它们以各种细微的差别被看见,使它们能够成为模型、幽灵和注释。但是,这种在基督教形象中存在的异教记忆始终明确地避免了对现实及其相关性的触碰,很像古代的西比尔们(Sybilles),她们以入场赞歌的形式被刻印在奥尔维耶托教堂(Church of Orvieto)的镶嵌石面上,与《旧约》(Old Testament)的先知们一起宣告弥赛亚(Messiah)即将到来。作为“描写”(Darstellung)(介绍、图式或语法)而不是“表演”(Vorstellung)(表象或形象)被设置在布幕上,摄影不能代替它所复制的艺术作品,最重要的是,它也并没有假装如此。瓦尔堡曾希望格特鲁德・宾(Gertrud Bing)能陪同他进行意大利之旅,以便能直接获得意大利及意大利的宫殿的直接经验—宾是瓦尔堡的合作者,这次体验将会是对她在创建汉堡图书馆过程中无与伦比的才能的必要补充。照片就像灰调画一样,除去了图像灵韵的魔力,以便对图像的“复写痕迹”进行X 射线检查。摄影迫使眼睛在图像的各种潜力的图表上重建它们。

因此,这个地图集将能够通过图像本身捕获图像。它迫使图像反思自身的能力,但同时又将其区分开来。它建立了一种心灵逆转(metanoia),即一种伴随忏悔的心灵转变,能够将产生表象的心智过程带回到图像中。斯多葛学派已经揭示了这种现象的理论上的效果—也就是说,通过转向并顺从于被呈现为宇宙的一部分的事物,达到平息和行动的暂停—瓦尔堡在他1929 年赫尔齐亚纳图书馆的介绍性演讲中也提到了这一点。但在这里,黑色布幕和不连续的蒙太奇的使用摆脱了人们在菲洛斯特拉图斯(Philostratus)的《画记》(Imagines)的启蒙功能中看到的那种对世界的赞颂㉛。最近的战争,以及在其中形成可见性的不可能性,要求更多以及完全不同的东西。美国开启了自己的现代生活,几乎与此同时经历了内战、征服剩余的美洲土著居民,以及摄影术的发明—摄影术撕下了塔尼特(Tanit,借用福楼拜的话)乡村风景和征服边疆的希望的虚幻面纱。当一个仪式性的姿态将可见性和表象打开给它时,当异教遗产始终如一借给它原型形式时,地图集在那一刻抓住并定位了情感,这些原型形式已经被修饰过并具有文化上的可用性。瓦尔堡尽其所能地追寻这一接近现实的人类学历史。由于他于1929 年逝世,因此赫尔齐亚纳的演讲是他最后一次公开露面,也是他作为科学主义者和行动主义者的遗言。

瓦尔堡被《拉特兰协议》签订时的大众庆典吸引,这一点让他的朋友和后来的评论者都感到惊讶㉜—这是一场沉浸在异教的欢愉中的公开庆祝活动,在街上持续了几个小时。在他生命的最后几个月中,他构想了一些政治计划,这些计划要么是基于精神权利和政治权力的非对抗性的划分,或者基于皇帝(imperator)与教皇(pontifex maximus)之间可能的划分。欧洲随后的历史将带来残酷的否定,并显示出同样残酷的妥协。但地图集仍然显示了其他内容。瓦尔堡在图版78 上添加了一张航拍照片,照片上的人群涌入罗马的大道,仿佛是从大斗兽场的通道中倾泻而出,或者是图版79 上的圣体圣事游行,就像是从图拉真纪念柱上走下来的,不管是好是坏,他都辨识出了他认为将会到来的现代情念程式。已经知道了最坏的情况,所以让我们谈谈好的方面。在马尔罗(Malreux)的电影《希望》(Hope)中,整个村庄就像是被阳光炙烤的山坡上的一条黑色巨蛇,用临时担架抬下在战斗中被击落的共和国飞行员的尸体,同时庆祝他们的光荣和葬礼—通过只有古代世界才允许的单一姿态的双重性。萨蒂亚吉特・拉伊(Satyajit Ray)以不同的方式继续了这个序列,以及其他的序列㉝。就像大卫叛逆的姿态一样,这些罗马照片为情感的语法增添了一种强烈而又含混不清的图式。

情念程式和表现主义的局限

逃往真实的事物和科学……在三十年战争之前,从这些被瓦尔堡视为是丢勒对德国文艺复兴的贡献的情念程式中,人们能获得怎样的知识和现实呢?这本地图集显示了整个现实恰恰缠绕在那个知识的作品中,当其中的形象构成了我们的意识,情感在其中获得了形状。瓦尔堡绝不会忽视这一事实,即情念程式几乎迷失在其表现主义的断裂中。为了追溯界限,为了赋予情感一种公式—这种公式已经“摆脱了恶魔和幽灵的影响,也逃离了原始无序的混乱和苦难的无法无天”㉞—这个地图集将因其理解现实的能力而获得回报,尽管并未被暴力击败,它试图从一种存在且依然活跃的异教信仰之名表达和再现。我们看到,第二个字母版(图版B)在确保黄道带人体的神秘点位的同时,已经移除所有耶稣受难的图像,即使在克罗伊茨林根曾短暂展示过一幅。布幕74上的两个耶稣受难—伦勃朗(Rembrandt)的《三个十字架》(The Three Crosses)—将展示北欧与意大利中部之间的转移与变形。至于战后的德国表现主义,则同样极度推崇独白剧(Ich Drama)和格吕内瓦尔德(Grünewald)的伊森海姆祭坛画(Issenheim altarpiece)的极端形式。格吕内瓦尔德在祭坛画上用大写字母写着施洗约翰的弃绝宣言:他必兴旺,我必衰微(Illum oportet crescere, Me autem minu)㉟。他的命令没有止境—它开启了一个激励人自我毁灭的深渊。根据乔里斯・卡尔・休斯曼斯(Joris Karl Huysmans)在世纪末的描述,那个满身疮痍的耶稣表现的更多的是肉身的腐败,而不是复活㊱。这种向虚无主义的沉沦,在20 世纪20 年代的德国是一种全国性的事件,在对比中阐明了瓦尔堡的选择,这些选择在地图集中通过极性和范例的方式来解释,从波提切利式的宁芙到古代的拉奥孔群像。瓦尔堡将罗德岛的拉奥孔群像纳入了情念姿态的文化历史中。早在1488 年,一尊尺寸较小的复制品就已经被发掘出来。当1506 年真正的、原始尺寸的群像被发现时,“它标志了一个巅峰,而不是‘巴洛克’畸变的诞生”(RPA,558)。通过将其置于文艺复兴情念程式的极限位置,瓦尔堡认为它的成功超越了表现拉奥孔神话的精湛技艺或该群像被发掘这一奇迹本身所能解释的范畴。作为希腊化和异教最后的激情图像,拉奥孔为描绘极端痛苦的十字架形象带来了一种替代性选择。出于同样的理由,地图集的布幕更青睐那些在文艺复兴时期表现耶稣下葬的作品中取自古代英雄麦莱亚戈(Meleagris)故事的投降姿势。

希伯来人的血源,汉堡人的心灵,佛罗伦萨人的身份,瓦尔堡这样评价自己。这句话并不是一个个人记录,因为它无法告诉我们任何重要的事情,而应该将其视为一个纹章。它将与他有关的汉堡图书馆置于一个宗教历史的宝座上,每一个记忆形象都会证实这一点:仿佛每幅画作中都有一个古老星图的记忆,存在着一种从上到下的原始而垂直的异教信仰,存在着身体的对称性,以及由于引力和太阳而产生的所有运动和向心性,如同通过透视完整地被捕捉到,没有丝毫减弱。康德很好地确定了这种运动地图学的方向轴。他引用了安东・拉斐尔・门格斯(Anton Raphael Mengs)的一句评论,极有可能是评论拉斐尔的《雅典学派》:“如果我们看得足够久,这些人们就似乎在走动。”㊲他把对品位的分析撇在一边,让一个画家来谈论另一个画家。布幕53 上复制了《雅典学派》。瓦尔堡说,从星辰到天球(Per Astra ad sphaeram)㊳—柏拉图和亚里士多德这两位哲学家相反的姿势表明了“从睿智的异教中可以期待得到的一种沉思[Betrachtung]”,只要它认识到并解释其内部的紧张关系。

虽然有必要提及瓦尔堡的传记作者对他的恐惧心理危机的反复暗示,这一点毫无疑问,但同样重要的是要谈到库尔特・福斯特所说的瓦尔堡的“钢铁意志”[eiserner Wille],它在他的意识主体性条件的研究中指引着他。“自我意识的稳定取决于‘大迁徙’的预制图”㊴经验的主体采用了一个心理组织,情感在其中恢复了其运动的词源,即逃离或被吸引趋近。也许瓦尔堡已将某些东西恢复到我们神游的大脑中—一种在考古学上支撑着异教信仰的东西,而且它阐明了一个几乎没有限制的图像和地图网络。库尔特・福斯特指出,这些运动图式的复兴—瓦尔堡追寻的是它们的变形和转移—正是人类感知的谜团㊵。不到十年之后,莫里斯・梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)将用对绘画的冥想取代感知的地位,而哲学家曾教导我们,感知是通往现实的至高无上的途径。绘画就像一个纽带,无休止地串联可见和运动的地图再将其解开—它是这种存在感知的新的祭坛,在战争期间与随后的几十年里,这种存在感知成为现代的仪式㊶。就他个人而言,瓦尔堡相信大脑的生理学有朝一日可以提供科学手段,来解释情感的最直接、但也是最间接的影响。可能是由于神经感知系统与环境之间的接触,仅仅展现为图像以便首先将情感记录与之进行调节—换句话说,情感总是以某种方式包含在意识、适应世界和表达的过程中㊷。瓦尔堡展示出,有一种情念的程式,就像精神的程式一样,如果文化能够存在那它们就必须在某个地方重合。因此,情念程式将通过异教、无意识和持久的身体仪式将哲学与人类学联系起来。

瓦尔堡和卡西尔对待这一点都极认真,他们拒绝转向唯美主义。但是卡西尔对神话表达进行了概念性阐述,与此不同的是,瓦尔堡使康德式的表达偏离了规定的范围,走向了它们禁忌的边缘,正如我们在情念程式中所看到的那样。在康德追随丢勒和路德的历史中,根据海因里希・海涅(Heinrich Heine)概述的短暂序列,康德完成了路德的工作,而瓦尔堡超越了这一序列,把丢勒放在首位,在这个历史中,康德跟随丢勒和路德,但只有在他扣押遗产而不是实现它的情况下㊸。因此,瓦尔堡在分析丢勒的《忧郁I》和路德的“超验神秘主义”时,质疑了宗教改革对实现纯粹理性的吸引力(RPA, 636-44)。在第一批判的最后几页中,康德勾勒出了一部“纯粹理性的历史”(《方法的先验论》(Transcendental Doctrine of Method)第四章),之所以简短,因为它一旦结束,就变成了一座建筑—只有品味才是这座复杂拱顶的拱心石。作为回应,地图集想成为《纯粹非理性批判》(Kritik der reinen Unvernunft)㊹。不是真正的历史,也不是绝对的哲学,图集的心理地图学占据了之前康德的哥白尼式地图学所占据的位置,按照同样的功能分析原则进行组织。这样,当重视其潜力和前瞻性设计的时候,《记忆女神》将具有完全不同的意义。当我们用错误的方式阅读时—从现在到过去,从布幕的下方到亚历山大式原型—图集会变得更加清晰,无论怎样,这些亚历山大式原型都将它们的可见性赋予了现在。这种回忆—贯穿这些情念程式的怀旧—抛弃了从未实现过的康德式命令,同时它也排除了作为其语法结果的表现主义的不定式:此在(Dasein),冻结在静止当中,拒绝了任何关于运动的句法表达。在这里,古代的延续逆转了其过程:现代通过它在当下所接收到的神话为自己赋予活力,这些神话将现代从它过分饱和的不可见状态中抽拔出来。“在我周围,喧闹的城市咆哮着”㊺,就是在那个时刻,波德莱尔式的行人将难以言说的事物组织成一幅“巴黎风光”㊻:一个舞蹈的人,就像是正在进入基兰达约的《施洗者圣约翰的诞生》(Birth of St.John the Baptist,1486—1490)场景中那位头上顶着一大碗水果和鲜花的人物,在画中重新分配了生命和它所面临的许多危险。这个不羁的人物身上带有瓦尔特・本雅明在歌德的《亲和力》中所观察到的元素。歌德(以及本雅明)将一种不和谐引入到这本书的四段不协调的爱情中,并转到绘画领域。参与到“活画像”(Tableau vivant)游戏中,奥蒂莉(Ottilie)发现自己被指派扮演拉斐尔的《西斯廷圣母》(Sistine Madonna)。在拉斐尔的画作中,婴儿被圣母玛利亚的右臂牢牢抱住,而在歌德悲剧的船上,奥蒂莉无法阻止婴儿从她的手中滑到水里。从小说转向绘画的这个过程也意味着无法重新演绎或使古代复现,拉斐尔也同样愿望着在作品中使这个古代停留下来,因此他赋予了画中的圣母与《观景台的阿波罗》相同的摇摆且倾斜的胯部姿势。但是这种借用是否会动摇一个无法长期掩盖其构成性舞弊的再现呢?瓦尔堡在幕间剧中观察到,伴随着王室的礼节,特别是在各种人物的无与伦比和出其不意的动作中,以讽刺而非实际的方式,呈现出原始性,这种原始性在同一时刻庆祝着盛会却又瓦解成碎片,他甚至清楚地表示,盛宴并不持久。因此现代可以承担一个必要的风险,也就是瓦尔堡所说的异教信仰,当它将它的恐惧和古代的各种公式结合起来,以创造出当下的现实。

瓦尔堡激动地发现,马奈(Manet)的《草地上的午餐》(The Luncheon on the Grass)的图像构思源自拉斐尔的一幅素描,而这幅素描本身的灵感来自由马坎通尼奥・莱蒙迪(Marcantonio Raimondi)的一幅题为《帕里斯的审判》(The Judgment of Paris)的浅浮雕效果版画,以及乔尔乔涅(Giorgone)的《田园合奏》(Pastoral Concert)。图版55 重新聚合了这一广泛的衍生转换中的所有元素,特别是通过浅浮雕和雕版加强了灰调的效果。马奈肯定从摄影效果和引用行为中挪用了一些东西,以达到自己的目的。他的画作因不真实和丑闻引起了震动,并通过其他方式为由《奥林匹亚》(Olimpia)引入到侍女的情念程式中的傲慢的不和谐做准备。在这两种情况下,它剥去了古老的装饰,并且使法国绘画中自德拉克洛瓦以来一直寻求的情感层面显现出来。至于《草地上的午餐》,我们可以看到,画面中有一条贯穿整个画作的异教对角线,从左下方草地上放着的水果篮,一直延伸到画面中央林间的现代宁芙沐浴的场景。这是一个双重取景,一方面是类似于“摄影”的黑白对比,另一方面是一个画室中的场景,一个几乎裸体的女人和两个穿黑色燕尾服的“英雄式”的男子形象。而画中所有这些直接源自古代的姿势和态度,都像意外的摄影效果一样,在其中引入怀旧和画面构图中当前的非现实感的错位。瓦尔堡早就已经注意到了这幅作品取景的智慧,他不会感受不到这种方式与他自己的蒙太奇的近似之处。他带着兴奋地拒绝了对户外景色的田园式诠释,因为他认为这种诠释是受到了卢梭(Rousseau)的启发,或是受到了当时对时髦的舞厅和河畔酒吧的兴趣的启发。《草地上的午餐》的时间性到底是什么?难道不是为了让人们看清这样一个事实,除了经由总结了绘画史的一系列图像的叠加得到展示的时间和欲望的漫长考古文化过程之外,没有其他任何事件发生。同样地,我们在马奈的《福利斯贝热尔酒吧间》(Bar at the Folies Bergères)中看到的镜像效果,通过暗示委拉斯贵支《宫娥》(Las Meninas)中的幻景游戏,让作品本身的炫目非场所(non-place)变得可感知。这样一来,宣泄式的回忆可以抵偿当下的非现实,它点出了观众与图像的新关系,也点出了迈克尔・弗里德(Michael Fried)所分析的绘画内在戏剧性的消逝㊼。马奈实际上处于绘画与博物馆学交汇的关键时刻,到1860 年,博物馆将会在它的现代影响中引入绘画。

显然,这本地图集既没有召唤任何形式的原始主义,也没有提倡将希腊化风格回归到乡村郊游的纯真之中。“服饰和工具的悲剧最终是一部人类悲剧的历史,对此最深刻的著作是卡莱尔(Carlyle)的《衣裳哲学》。”(Sartor Resartus,引自AW,221)瓦尔堡对服饰和古代的衣物很感兴趣,他认为这是人类使自己的可见性战胜恐惧,以及使自己的态度战胜逃避的必要手段—这与圣经中工作的必要性相当。绘画将是第一表面的外衣或外皮,在这里,情感从无意识中挣脱出来;在这里,从接触到可见的不可触摸性—而非从触觉到视觉—的转变得以实现。别忘了德拉克洛瓦在跟随奥马莱公爵(Duke d'Aumale)委任的法国使团前往摩洛哥时,他相信在悬垂的摩洛哥披风中看到了罗马的托加长袍(toga)的样子,他相信在摩洛哥的市场上能找寻到古代的姿态,在旋转的托钵僧中重新发现了酒神的女祭司。他对建筑和色彩做了笔记,回国后创作了《犹太新娘》(The Jewish Bride)和《阿尔及尔的女人》(Women of Algiers),一幅“将我们迅速地带向深不可测的悲伤深渊”的画作㊽。波德莱尔本能地知道,雅克-路易・大卫(Jacques-Louis David)之后的绘画实际上是从德拉克洛瓦那里得到了情感表达的公式。《记忆女神》—就像文艺复兴从它作为一个事件的历史情境中解脱出来一样,它本身就很明确,因此对任何“拉斐尔前派式”的复兴都持批评和反对的态度—发明了一种心灵怀旧的模式,特别适合瓦尔堡生活并渴望在此生活的历史时期。瓦尔堡将佛罗伦萨人的宁芙纳入到他的原型中,并在各种海事公司的广告和共和法国及其远边省份的邮票上追踪它的存在印记,他强调,没必要将其可能的表达局限在极度痛苦或悲伤的形象中。他认为,情感极有可能伴随着公民生活而复活,而情感是整个漫长历史中第一个沉默的伙伴。

再现的历史,“从怪物到星辰”(per monstra ad astra),因此也类似于《单向街》(One Way Street),当瓦尔特・本雅明在巷子里看到占卜师的标志—“阿里安娜夫人,左边第二个院子”—沿着这条路一直走下去,直到破解了最后一个路标:

致天文馆,

古代人与现代人的最大区别,莫过于古代人对宇宙经验的专注,这种经验在后世已鲜为人知。宇宙经验的时刻一次又一次地袭来,任何国家或世代都无法逃脱,这一点在最后的这一场战争中得到了非常清楚的证明,这是企图与宇宙力量进行的一种新的、前所未有的融合。㊾

这个天文馆,可能是魏玛共和国最后一个公共和豪华建设的举措,坐落在汉堡的一座水塔遗址上。1930 年3 月,瓦尔堡逝世的次年,它迎来了“占星学和天文学展览”(Sternglaube und Sternkunde),只要历史保持它们的张力,这两个词的结合就永远不会重叠。

瓦尔堡希望他的论文与对前哥伦比亚时代和现代美国的人类学研究相对照,以此来检测它们的科学价值。1928 年至1929 年冬天他去了罗马,由于健康原因,他放弃了前往美国的旅程。在瓦尔堡档案馆中有一份简短的手稿,仅仅留下了关于这趟可能的旅程的一点点记忆。今天我们知道,从1895 年起瓦尔堡就一直保持着与弗朗兹・博厄斯和美国的人类学家的通信。这里的重点不是要赞赏他曾有被大西洋彼岸的人理解的可能,也不是要将地图集全然纳入人类学的编年史中。相反,重点是理解一个现代主义的目标,该目标是通过文艺复兴时期的不同人物来衡量德国当时的境况,并将这一目标与美国的人类学的目标进行比较,后者必须在大城市的现代主义和对印第安“异教信仰”的关注之间找到自己的定位,从而跨越了欧洲传统的哲学界限㊿。博厄斯重新提出了一个16 世纪问题,当蒙田意识到文艺复兴时期的人们为面对新大陆的现实情况所做的心理准备有多么少的时候,这个问题就被提出了。直到20 世纪,人们才知道这个问题是如何影响了现代—异教对抗的两个方面。

地图集的布幕是受到了利西茨基(El Lissitzky)的拼贴艺术的启发,还是受到了普韦布洛印第安人的祭坛的启发呢?是复制了亚历山大・罗德琴科(Alexander Rodchenko)的合成照片海报还是达达主义(Dadaist)百科全书中的一页?它们可以被卷起再展开,就像将北方的母题传播到南欧的弗兰芒(Flemish)挂毯一样吗?瓦尔堡是否完成了作为一名历史学家的事业,还是说他进入了现代民族学的领域?库尔特・福斯特对此没有给出最终答案,而我们也应该保持这种态度。在20 世纪前几十年,艺术哲学以多种方式使自身成为一个问题,其中之一就是沿着多种分析轴、通过多种比喻性策略来布局和展示图像。

在完全强调这些天象图和世界屋顶所具有的强大影响力时,也恰逢中欧正处在失去它们的过程中,这本地图集将仪式转化为一种不寻常的展示形式,可能是为了纪念它名字的来源—前奥林匹斯巨人,传说中他承载着天空,以免其坠落于人间。也有可能是因为在战争前的几年,关于如何展示绘画的问题引起了强烈的争论—不仅是关于如何悬挂绘画,还包括应该选择哪些绘画作品—我们的博物馆通过机构化的迂回方式,捕捉了曾经在图像中,其次在半正式的黑白画轨中被调制的情感,以此恢复了某种文化价值。这些画轨不管是直线式前进还是迂回曲折,都多少与画廊的空间无关。也就是说,房间的连接方式和循环轨迹与将一幅画作与另一幅连接起来,或将一面展墙与另一面展墙连接起来的心理轨迹是不同的—这种差异源于画作的悬挂方式以及由此产生的关系。装置作品,作为将一个空间侵入另一个空间的极端而挑衅性的形式—最适合被理解为地图集的展示模式—是一种令人困惑不安的展示模式。装置将其母题溶解成情感表达和神秘晦涩之间的张力,由走近它的人来承担进入(或不进入)的牵挂和责任;它将其主题溶解成这种张力,将进入它的人引向它形式的实验室。

不到十年后,似乎对瓦尔堡一无所知的毕加索把他那神话般的野兽,只有黑白两色,直接涂绘在无法分出上下的画布上,像一张不成比例的照片一样伸展开来。大屠杀的上方没有天空,在幽暗的地下既没有阳光也没有阴影;但因为展示和观看的必要性,所以画中有两盏,从暴力的白色到浓重的黑色,让光可以重新进入场景。它们照亮了嘶鸣破碎的身体,由中心炸裂到外围。

而且,在1937 年的巴黎世界博览会上,仅仅一刹那,公众就经历了“格尔尼卡”。

[英文版由尼玛・巴西里(Nima Bassiri)、迈克尔・艾伦(Michael Allan)翻译自法文并添加注释。

本文最初以“瓦尔堡,从康德到博厄斯”(Warburg, de Kant à Boas)的名称发表于L'Homme165(2003), 11-40(未另作说明的引文可在伦敦大学的瓦尔堡研究所找到)。感谢作者在我翻译这篇文章的过程中提供的耐心、有益的注解及澄清。——英译者]

注释:

① 参见恩斯特・贡布里希(Ernest Gombrich),《阿比・瓦尔堡思想传记》(Aby Warburg: An Intellectual Biography),伦敦:瓦尔堡研究院,1970(London: The Warburg Institute,1970)。以下引作AW。贡布里希写道,瓦尔堡打算以“图片地图集的形式创作一部作品,作品将命名为《记忆女神》”(AW,283)。

② 在期待即将出版的批评版本时,可以参考因《记忆女神》出版的契机由编辑伊塔洛・史宾纳利(Italo Spinelli)和罗伯特・文图(Roberto Ventui)出版的套装书《阿比・瓦尔堡的记忆地图集》(L'Atlante della memoria di Aby Warburg),罗马:阿特米德,1998年(Rome: Artemide, 1998)。另请参阅伴随维也纳展览出版的《记忆女神图片地图集》(Mnemosyne Bilderatlas)套装书,汉堡:德林与加利兹,1998年(Hamburg: Dolling und Galitz, 1998)。其余重要的可供参考的出版物有:贡布里希,AW;库尔特・福斯特(Kurt Forster)的《异教古代的复兴》(The Renewal of Pagan Antiquity)的引言,洛杉矶:盖蒂研究所,1999年(Los Angeles: Getty Research Institute, 1999),文中引作RPA;萨尔瓦托・塞提斯(Salvatore Settis)的《拉奥孔,名气和风格》(Laocoonte, fama e stile),罗马:唐泽利,1999年(Rome: Donzelli, 1999),文中简称为LFS,以及塞提斯的文章“情感与道德,形态与功能”(Pathos und Ethos, Morphologie und Funktion),收录于沃尔夫冈・坎普(Wolfgang Kemp)等编辑的《瓦尔堡图书馆的演讲》(Vorträge aus dem Warburg-Haus)第一卷,柏林:学院出版社,1997(Berlin: Akademie Verlag, 1997),第31-73页,以下简称为“PE”。另见菲利普-阿兰・米肖(Philippe-Alain Michaud)的《阿比・瓦尔堡和运动中的图像》(Aby Warburg and the Image in Motion),由索菲・霍克斯(Sophie Hawkes)翻译,纽约:Zone,2004(New York: Zone, 2004),文中简称为IM。

③ 该程式首次出现在RPA中的“路德时代的言语和图像中的异教古代预言”(Pagan-Antique Prophecy in Words and Images in the Age of Luther)一文中。瓦尔堡思考了“作为为获得思维空间(Denkraum)而作的努力的证据的天文学和……占星术的历史”。瓦尔堡将“思维空间”(Denkraum)这个术语与“纪念物”(Denkmal)对立,它不仅仅是一个暗示,它还否定了《现代纪念物崇拜:其特点与起源》(Le Culte moderne des monuments: son essence et sa genèse),巴黎:苏伊尔,1984(Paris: éditions du Seuil, 1984)一书中论述李格尔(Alois Riegel)的部分。“思维空间”这个概念在“生命空间”成为政治口号的时刻获得了它完整的意义。

④ 雅各布・布克哈特,《历史的反思》(Reflections on History),由M.D.H.翻译,伦敦:乔治・艾伦,1950年(London: George Allen, 1950),第17页。

⑤ 全文摘录如下:“还可以补充说,该证据对于心理美学具有价值,因为它使我们能够在工作的艺术家所处的环境中观察到作为风格决定因素的“移情”审美行为的感受的兴起。”出自“桑德罗・波提切利的《维纳斯的诞生》和《春》:对意大利文艺复兴早期的古代概念的考察(1893年)”(Sandro Botticelli's Birth of Venus and Spring: An examination of concepts of antiquity in the Italian Early Renaissance)一文,RPA, 89。

⑥ 幕间剧伴随着婚礼的庆典和宫廷节目。它们是由戏剧、音乐和舞蹈组成的大型表演,总共有六场。—英译者。

⑦ 这是对IM(301)中提供的翻译的小小修改,原本的译文为“我决定逃向自然事物和科学”(I undertook to flee towards natural objects and science)。

⑧ 图版77上有两张不同的高尔夫球手的照片,一男一女。作者指的是该图版左上角的图像,在这里可以看到德拉克洛瓦的作品的照片,这张图的右侧就是男性高尔夫球手的图像。—英译者。

⑨ 情念程式出现在1905年的“丢勒和意大利的古代”(Dürer and Italian Antiquity)一文中,RPA, 553。参见莫什・巴拉斯(Moshe Barasche),《人的形象:艺术语言研究》(Imago Hominis: Studies in the Language of Art),维也纳:IRSA,1991年(Vienna: IRSA, 1991)。直到1924年,瓦尔堡才将自己定义为文化历史学家。

⑩ 这些程式是由伊曼努尔・康德在《道德形而上学基础》(Foundations of the Metaphysics of Morals)一书中建立的,译者:刘易斯・怀特・贝克(Lewis White Beck),新泽西州:自由艺术图书馆,普林帝斯霍尔,1995年(New Jersey: Prentice Hall, Library of Liberal Arts, 1995)。

⑪ 该讲座在两个地方以英文出版。简短的版本以“关于蛇崇拜仪式的讲座”(A Lecture on Serpent Ritual)为名发表于《瓦尔堡研究所期刊2》(Journal of Warburg Institute 2)(1938-39),第277-292页。文中将此版本称为 “SR”。较长的版本以同名文章形式发表在《北美普韦布洛印第安人地区的图像》(Images from the Region of the Pueblo Indians of North America)一书中,由迈克尔・斯坦伯格(Michael Steinberg)编辑,伊萨卡:康奈尔大学出版社,1995年(Ithaca: Cornell University Press,1995),文中简称为IRPI。

⑫ 参见德语著作《蛇仪:一份旅行报告》(Schlangenritual: ein Reisebericht),柏林:K.瓦根巴赫,小型文化研究图书馆,1988年(Berlin: K.Wagenbach, Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek, 1988)。文中简称为SER。特别注意图8安科纳教堂墙上的宇宙图案;图26铜蛇与十字架,出自《人类救赎之镜》,伦敦:大英图书馆(London: British Library),Add.Ms 31303。这是被引用为“SR”的关于蛇的讲座的德语版本,讲座更长的版本被引用为IRPI。相应的图像是IRPI中的图8,“安科纳 装饰教堂墙壁的阶梯形屋顶”;图28,“《人类救赎之镜》中的蛇与十字架”,伦敦:大英图书馆,Add.Ms 31303。

⑬ 关于恶魔占星术(demonological astrology):“作为星座符号,它们扩大了空间,标示了灵魂在宇宙中飞翔的道路;作为星图,它们也是偶像,与人类孩童般的天性相适应,由此纯粹的生物可以通过虔诚的实践追求神秘的结合。”在这里,表征显然与宇宙学和移情这两个要素相关(RPA, 599)。

⑭ 瓦尔特・本雅明(Walter Benjamin)曾发表了一篇关于歌德(Goethe)的《亲和力》的长文,揭示了小说中的神话元素。这篇文章于1922年发表于霍夫曼斯塔尔(Hoffmannsthal)的《新德国文论》(Neue deutsche Beitrage)的评论中,这本杂志瓦尔堡也使用过。同样具有价值的是回归克劳德・列维・施特劳斯(Claude Lévi-Strauss)的《图腾主义》(Totemism),由罗德尼・尼德汉姆(Rodney Needham)翻译,波士顿:比肯出版社,1963年,(Boston: Beacon Press, 1963),更重要的是回顾列维・施特劳斯的《野蛮的心灵》(The Savage Mind),芝加哥:芝加哥大学出版社,1966年,(Chicago: University of Chicago Press, 1966)。瓦尔堡从弗兰克・汉密尔顿・库欣(Frank Hamilton Cushing)处转引了印第安人的话:“印第安人曾经对他说:‘为什么人要高于动物?看看羚羊。它就是奔跑本身。它跑得比人快多了。或者熊,它就是力量。人能做的事情很少;动物能达到它的极限。’”(“SR,”283)这最后一句话在“北美印第安人地区的图像”中被翻译为“人只能部分地完成动物所能完全做的事”(IRPI, 19),这篇是克洛伊茨林根演讲的较长版本的翻译。—英译者。

⑮ 参见IRPI, 55, n.4,“在文学和艺术中,蛇通过哪些品质作为篡夺性的冒名者出现[ein verdrängender Vergleichen]?”

⑯RPA, 193-94,以及地图集的图版10:梅多尼科・基兰达约,《圣方济各会会规的确认》(The Confirmation of the Rule of the Order of Saint Francis),天主圣三一大殿(Santa Trinita Church)萨塞蒂礼拜堂的壁画。

⑰ 库尔特・福斯特,“阿比・瓦尔堡:他对两个大陆的仪式和艺术的研究”(Aby Warburg: His Study of Ritual and Art on Two Continents),October 77(1996), 14。福斯特从SER, 25引用了瓦尔堡。

⑱ 这是修改后的翻译,原本的英文翻译为:“哲学写作的特点是它必须不断面对再现的问题。”(It is the characteristic of philosophical writing that it must continually confront the question of representation.)瓦尔特・本雅明,《德国悲剧的起源》(The Origin of German Tragic Drama),译者:约翰・奥斯本(John Osborne),纽约:Verso,1998年,(New York:Verso, 1998),第27页。

⑲ 给他家人的信,1923年。

⑳ “Per monstra ad astra”大意是“从(占星术的)怪物到(天文学的)星座。”—英译者。

㉑ 尽管出于对同一情绪的启示性和政治性表达—见乔治・巴塔耶的《正午之蓝》,哈利・马修斯(Harry Matthews)翻译,纽约:马里恩・博亚斯,2002年(New York: Marion Boyars,2002)—这里的天空坍塌在墓地的泥泞地面上;坟墓上布置的夜蜡烛充当丧葬之星。这本书的创作于1936年已经开始,但直到战后才出版。

㉒ 我们可以搁置亚历山大港这个令人不安的意象。它证实了德国大学所推崇的雅典古典主义的崇高地位。按照瓦尔堡的观点,亚历山大港是一个理想的极点,它的身份不需要用某个特定的历史时刻来确认。

㉓ 可以从逐渐确定了判断力功能的四个点上将这种循环分布以及康德对此的描述与这些再现进行比较。康德在《导论》(Prolegomena)的第39节中写道:“即使在那些超越理解力的生理性应用的概念的划分中,仍然是同样的线索,因为它必须始终由人类理解力的相同固定点先验地确认,它总是形成一个闭合的圆圈。”作为一种极限情况,先验主体性的逻辑图表将内含的主体化为一个中心点,失去了所有实质性—主体不过是其位置和功能而已。请参阅康德的《未来形而上学导论》(Prolegomena to any future metaphysics that will be able to come forward as science),收录于《物质自然哲学》(Philosophy of Material Nature),译者:詹姆斯・W・埃林顿(James W.Ellington),印第安纳波利斯:哈克特出版社,1985年(Indianapolis: Hackett Publishing, 1985)。另见克劳德・英伯特的《现象学和形式语言》(Phénoménologies et langues formulaires)的第4章,巴黎:法国大学出版社,1992年(Paris: Presses Universitaires de France, 1992)。

㉔ 瓦尔堡,日志,1929年7月(Journal, July, 1929)。转引自贡布里希,AW, 253。

㉕ 康德《审判力批判》(Critique of the Power of Judgment),保尔・盖耶(Paul Guyer)和埃里克・马修斯(Eric Matthews)翻译,剑桥:剑桥大学出版社(Cambridge: Cambridge University Press),第16节,5:230。在这一部分中康德区分了两种类型的美,他的这种区分借鉴了休谟(Hume)对纯粹外表的美与实际或表面上的实用的美的区分。—英译者。

㉖ 参见《宇宙历史与天体理论》(University History and the Theory of the Heavens)(1755),以及《对美感与崇高感的观察》(Observations on the Feeling of the Beautiful and the Sublime)(1764),康德在其中讨论了忧郁,而《透过形而上学梦境阐明的灵魂洞察者的梦境》(Dreams of a Spirit-Seer Elucidated by Dreams of Metaphysics)(1766)结束了他的前批判写作。

㉗ 参见《蜕变(变形记)及其他故事》(The Transformation('Metamorphosis') and Other Stories)中卡夫卡的短篇小说“布雷西亚的飞机”(The Aeroplanes at Brescia),纽约:企鹅出版社,1992年(New York: Penguin Books, 1992),第1-11页。

㉘ 关于这次美国之行对探索光影摄影技术的重要意义,请参阅菲利普・阿兰・米肖的重要著作,该作品被引用为IM。

㉙ 瓦尔堡将他最后的日志中的一本命名为“灰调画”(Grisaille)。参见夏洛特・舍尔-格拉斯(Charlotte Schoell-Glass)的文章“瓦尔堡对灰调画的论述:关于碎片的碎片”(Warburg über grisaille: Ein Splitter über einen Splitter),收录于《阿比・瓦尔堡:1990年汉堡国际研讨会论文集》(Aby Warburg: Akten des Internationalen Symposium,Hamburg 1990),霍斯特・布雷德坎普(Horst Bredekamp)、迈克尔・迪尔斯(Michael Diers)和夏洛特・舍尔-格拉斯编,魏恩海姆:VCH,人文科学学报,1991年(Weinheim: VCH,Acta Humaniora, 1991),第199-212页。文中简写为AIS。

㉚ 教堂前厅开放给那些尚未接受洗礼的人,中殿开放给那些已经接受圣礼并成为了活教会(Living Church)一部分的人。

㉛ 瓦尔堡称他的地图集为:“为伟大的人物编制的幽灵史”。参见特菲洛斯特拉图斯那本带有歌德注释的书,德语版的名称为《菲洛斯特拉图斯的绘画记》(Die Bilder [von] Philostratos),编辑:奥托・申伯格(Otto Schönberger),慕尼黑:E.海梅兰,1968年(Munich: E.Heimeran, 1968)。在歌德的《亲和力》(Die Wahlverwandtschaften)中,不仅具有灰调画(grisaille)的效果,而且还具有与拼合故事画相关的效果,与暗箱之类的光学设备以及与湿壁画相关的效果;其中还对图像的魔力进行了分析。奥蒂莉(Ottilie)是作品中的疯狂人物之一,她付出了自己的生命,这与灰调画所教导的智慧形成了鲜明的对比—也就是说,在拉斐尔前派的壁画艺术中它自身消解了。

㉜ 参见阿纳尔多・莫米利亚诺(Arnoldo Momigliano),“罗马皇帝如何成为神”(How Roman Emperors Became Gods),American Scholar55 (1986)。

㉝ 《希望》(L'Espoir)这部根据马尔洛的书命名的电影,以这个漫长的镜头结束。类似的而且同样震撼的场景可以在1960年由萨蒂亚吉特・拉伊执导的《女神》(Devi)中看到。

㉞ 请参阅沃尔特・本雅杰明1917年7月30日写给恩斯特・舒恩(Ernst Schoen)的信,收录于《瓦尔特・本雅明的信件,1910—1940年》(The Correspondence of Walter Benjamin,1910—1940),编辑:格什姆・肖伦(Gershom Sholem)和西奥多・阿多诺(Theodore Adorno),译者:曼弗雷德・R・雅各布森(Manfred R.Jacobson)和伊夫林・M・雅各布森(Evelyn M.Jacobson),芝加哥:芝加哥大学出版社,1994年(Chicago:University of Chicago Press, 1994), 第91页。

㉟ 大致可翻译为“他(基督)将成长,而我(约翰以及任何忏悔的基督徒)将消失”。—英译者。

㊱ 伊森海姆祭坛画保存在科尔马(Colmar)的一家博物馆,这里在1918年再次成为法国的领土。该祭坛画曾被送到慕尼黑进行修复。它返回科尔马的过程是一次复杂的外交事务,在弗朗索瓦-勒内・马丁(François-René Martin)的“悲情图像”(Images pathétiques)一文中对此进行了描述,该文收录于Cahiers du Cnam 63, 1998。格吕内瓦尔德的基督形象的吸引力是如此之大,以致在本世纪的前几十年中,在每个学生的房间里都能找到一幅该作品的复制品。和埃利亚斯・卡内蒂(Elias Canetti)一样,本雅明曾将这一图像挂在他的墙上,直到他用克利(Klee)的《新天使》(Angelus Novus)将其取代。参见约翰・威利特(John Willet)的《表现主义》(Expressionism),纽约:麦格劳・希尔,1970年(New York:McGraw-Hill, 1970)。

㊲ 康德,《从实用主义角度看人类学》(Anthropology from a Pragmatic Point of View),译者:维克多・莱尔・道德尔(Victor Lyle Dowdell),卡本代尔:伊利诺伊州南部大学出版社,1978年(Carbondale:Southern Illinois University Press,1978),第13、36节。

㊳ 大意是“从星座到天球(或天堂的球面映射)”。—英译者。

㊴ 这种非同寻常且紧凑的措词大致可翻译为“自我感受[Ich-G e f u h l s]的稳定性取决于‘迁移中的’预先形成的动态图谱。”—英译者。这来自瓦尔堡的最后一本笔记本,被归类为一般概念(Allgemeine Ideen)。

㊵RPA, 15。贡布里希引用了瓦尔堡年轻时期的几篇笔记,这些笔记试图解释感知的连续瞬间,仿佛是经过了通向康德式经验现象学的步骤;详见AW77-78。针对于此,情念程式将会反对一种打开了艺术史特定领域的回应。这些初步的假设将被后来在《记忆女神》图版上复制的图标图形文件的多样性所推翻。

㊶ 莫里斯・梅洛-庞蒂,“眼与心”(Eye and Mind),收录于《梅洛-庞蒂美学读本:哲学与绘画》(The Merleau-Ponty Aesthetics Reader: Philosophy and Painting),编者:盖伦・A・约翰逊(Galen A.Johnson)和迈克尔・B・史密斯(Michael B.Smith),埃文斯顿:西北大学出版社,1993年(Evanston:Northwestern University Press, 1993)。我们将通过一个相关的引用(1961年)来重新审视这一传承性的文本,引用指向了在接下来的三十年中法国哲学被迫用其来自我定义的东西。

㊷ 参见安东尼奥・达马西奥(Antonio Damasio),《笛卡尔的错误:情感,理性和人脑》(Descartes' Error: Emotion,Reason, and the Human Brain),纽约:奎尔,2000年(New York: Quill, 2000);约瑟夫・勒杜(Joseph LeDoux),《情感大脑:情感生活的神秘基础》(The Emotional Brain: The Mysterious underpinnings of Emotional Life),纽约:西蒙和舒斯特,1996年(New York: Simon and Schuster, 1996);和让-迪迪埃・文森特(Jean -Didier Vincent),《情绪生物学》(Biology of Emotions),剑桥,麻省:布莱克韦尔,1990年(Cambridge, MA: Blackwell, 1990)。

㊸ 海因里希・海涅(Heinrich Heine),《德国》(Germany),译者:查尔斯・戈弗雷・利兰(Charles Godfrey Leland),纽约:E.P.达顿,1906年(New York: E.P.Dutton, 1906)。

㊹ 摘自《灰调画》记事本注释中的“纯粹非理性批判图片集”(Bilderatlas zur Kritik der reinen Unvernunft),如AIS所引。

㊺ “致一位路过的女子”(À une passante)的第一行,出自1861年版波德莱尔的《恶之花》(Fleurs du mal)—英译者。

㊻ “巴黎风光”(Tableaux Parisiens)是《恶之花》的第二部分。—英译者。

㊼ 迈克尔・弗雷德(Michael Fried)的三部曲以《专注与剧场性:狄德罗时代的绘画与观众》(Absorption and Theatricality:Fainting and Beholder in the Age of Diderot),芝加哥:芝加哥大学出版社,1980年(Chicago: University of Chicago Press,1980)开始,以《马奈的现代主义或绘画的面孔》(Manet’s Modernism, or The Face of Painting),芝加哥:芝加哥大学出版社,1996年(Chicago: University of Chicago Press, 1996)结束。这是一位研究哲学性艺术的史学家,他首先研究了当代美国绘画(例如,莫里斯・路易斯和理查德・塞拉),然后是现代(如托马斯・埃金斯)。他积累的丰富经验使他能够理解大卫与马奈之间的法国绘画如何转变了与古代绘画的关系,因为它已经与现象的场景以及这一场景的相关因素—模仿和辨认—断裂。

㊽ 查尔斯・波德莱尔,《1846年的沙龙》(Salon de 1846),编者:大卫・凯利(David Kelley),牛津:克拉伦登出版社,1975年(Oxford: Clarendon Press, 1975)。

㊾ 瓦尔特・本雅明,“单向街”(One Way Street),收录于《反思:散文、格言和自传写作》(Reflections: Essays, Aphorisms,Autobio graphical Writings),编者:彼得・德梅兹(Peter Demetz),纽约:肖肯,1978年(New York: Schocken,1978),第92-93页。

㊿ 参阅IM, Appendix 2, 281-285,“按计划进行的美国之行”(On Planned American Visit)。另参见,AIS, 11,库尔特・福斯特的“汉堡—美国一线或:瓦尔堡的跨大陆文化研究”(Die Hamburg-Amerika line, oder: Warburg's Kulturwissenschaft Zwischen den Kontinenten),福斯特观察到博厄斯的计划与瓦尔堡的历史研究之间的一致性。参见弗朗兹・博厄斯的“人类学的历史”(The History of Anthropology),演讲地点:国际艺术与科学大会,圣路易斯,1904年,收录于《弗朗兹・博厄斯的读者:美国人类学的形成,1883—1891》(A Franz Boas Reader:The Shaping of American Anthropology, 1883—1891),编者:小乔治・W・斯托金(George W Stocking, Jr.),芝加哥:芝加哥大学出版社,1991年(Chicago: University of Chicago Press, 1991),第23-36页。