民主化对政府质量的异质性效应:对城市化门槛的实证检验*

毛益民

内容提要: 民主化往往被认为可以提高政府质量,但诸多国家的民主化实践却伴随着政府质量的下降。作为一种情境因素,城市化不仅会带来群体利益的分化与关联,推动社会结构的变革,进而提升社会对民主表达的需求水平,还会通过社会生活的空间集聚强化公众之间的交流与互动,从而培育民主生活所需要的公民资本。本研究利用73 个国家1996—2017 年的面板数据,对城市化水平的门槛效应进行实证检验。结果发现,在民主水平与政府质量的关系上,城市化水平的确存在门槛效应,门槛值约为52%。当城市化率超过门槛值后,民主化有助于提升政府质量;而当城市化率低于门槛值时,民主化可能会导致政府质量的下降。对目前正处于民主化进程中的国家而言,应当推动城市化达到较高水平,以夯实民主制度运行的社会基础。

一、问题的提出

自20 世纪七八十年代以来,大量国家踏上了民主转型之路,形成了所谓的“第三波”民主化浪潮。据统计,1970 年有35 个国家采纳了选举民主体制;截至2014 年12 月底,这个数量已经超过了110 个。①Francis Fukuyama, “Why Is Democracy Performing So Poorly?” Journal of Democracy, Vol.26, No.1,2015, pp.11-20.在各类政治宣传中,民主化仿佛一剂良药,能够拯救那些腐败无能的政府,并让国家治理变得有序。但是,现实结果似乎并不如预期那么美好:在有些国家,民主化的推进的确伴随着政府质量的提升;但在另一些国家,民主化并没有带来良好政府,反而加剧了社会的腐败和混乱。

民主化与政府质量的关系为何呈现出如此巨大的差异?对此,国内外学界已经展开了诸多颇有启发性的研究。相关研究指出,民主化对政府质量的促进效果可能受制于发展情境。①毛益民、陈国权:《民主反腐的情境适配:一项跨国比较研究》,载《经济社会体制比较》,2018 年第2 期,第81—91 页。比如,有学者指出,民主化对政府治理的影响受到经济发展水平的调节。②Michael Jetter, Alejandra Montoya Agudelo, and Andrés Ramírez Hassan, “The Effect of Democracy on Corruption: Income Is Key,” World Development, Vol.74 (C), 2015, pp.286-304.然而,现有研究忽视了一个基础性的社会因素,即城市化水平。在最近的研究中,房宁和丰俊功从亚洲多国案例的比较中认识到,一定水平的城市化对民主转型的成败发挥着非常关键的作用。③房宁、丰俊功:《城市化率与亚洲政治转型》,载《文化纵横》,2018 年第5 期,第75—85 页。魏建国指出,缺乏城市化根基而仅靠制度建设,是不足以支撑民主法治的。④魏建国:《论作为一种民主法治发展方法论的城市化》,载《求是学刊》,2018 年第2 期,第49—56 页。另有一些学者指出,城市化在一定程度上有助于提升“公民资本”(civic capital),进而让民主制度得到更有效地发挥,由此助力于政府质量的提升。⑤Edward L.Glaeser and Bryce Millett Steinberg, “Transforming Cities: Does Urbanization Promote Democratic Change?” Regional Studies, Vol.51, No.1, 2017, pp.58-68.但这些研究都停留在理论推导或案例分析的阶段,尚未经过跨国数据的实证检验。

鉴于此,本研究将立足于1996—2017 年的跨国面板数据,探索民主化与政府质量之间的关系,同时运用面板门槛分析,实证检验城市化水平是否在其中扮演门槛的角色。实证结果表明,民主化与政府质量存在非线性关系,城市化水平的确发挥门槛效应。只有跨越了城市化门槛,民主化才能发挥显著的促进作用,否则可能适得其反。本研究深化了对民主化和政府质量之间关系的认识,突出强调了城市化在民主化进程中的基础性功能,也为当前国家推动治理现代化提供重要启示。

二、民主化、城市化与政府质量:一种理论探讨

(一)“政府质量”的概念

建构一个高质量的政府,是实现经济、社会以及生态可持续发展的重要基础。近年来,作为一种国家治理能力的结构性呈现,政府质量日益受到学界的关注。然而,对“政府质量”的概念界定,或者说,究竟什么才是政府质量的核心要素,学界存在诸多争议。①臧雷振、徐湘林:《政府质量:国家治理结构性指标研究的兴起》,载《公共行政评论》,2013 年第5 期,第109—133 页。

在早期研究中,政府质量往往被简化为政府在某方面的治理绩效。比如,政府制度是否有助于推动经济发展,或者是否能遏制腐败的滋生等。简单说来,一个高质量的政府,就是能够产生这些良好绩效的政府。然而,这种以结果来评判政府质量的思路,可能会混淆因果关系,因为这种良好结果也许主要是由其他因素产生的。此外,仅关注某一方面的绩效,也可能造成以偏概全的问题。比如,尽管高腐败水平往往伴随低政府绩效,但一个相对廉洁的政府并不必然就是一个高质量政府。正如福山(Francis Fukuyama)所言:“现代国家需要提供一系列复杂的公共服务……所有这些活动都需要在人力资源和物质条件上给予巨大的投入,从而保障国家机构得以运行……这些要求显然不是简单消除腐败就意味着满足的。”②Francis Fukuyama, “Why Is Democracy Performing So Poorly?” Journal of Democracy, Vol.26, No.1,2015, pp.11-20.

在反思前期研究的基础上,罗斯坦(Bo Rothstein)和特锐尔(Jan Teorell)将“政府质量”界定为一种政府制度的公正性(impartiality),即政府在制定与执行政策时不偏向于任何个人或团体。③Bo Rothstein and Jan Teorell, “What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Government Institutions,” Governance an International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol.21, No.2, 2008,pp.165-190.这种以公正性诠释政府质量的观点,源于对政治正义问题的哲学思辨,试图从程序和实质层面阐明政治体系的价值取向。在其看来,政治公平作为一种基础规范,被用来评价公民在多大程度上享有公共权力的进入权。那么,公正性就是作为另一种基础规范,用来评价政府组织实施公共权力的质量。然而,公正性作为一种规范价值,不得不面临以下两个问题。第一,强调一种规范价值,往往会忽视别的规范价值。显然,衡量高质量政府的标准,不仅仅是公正性,还有有效性等。“好的治理往往需要在多种理想目标中做出艰难的权衡。”①Graham Wilson, “The Quality of Government,” Governance an International Journal of Policy,Administration, and Institutions, Vol.21, No.2, 2008, pp.197-200.第二,在经验研究中,如此抽象的规范概念也面临难以有效操作化的问题。

近期研究倾向于将政府质量作为一个多维度概念,通过分析其核心要素,从而获得更为全面、综合的理解。比如,一些学者将政府质量理解为一国政府有效执行政策并保持廉洁的能力。②Nicholas Charron and Victor Lapuente, “Does Democracy Produce Quality of Government?” European Journal of Political Research, Vol.49, No.4, 2010, pp.443-470.在他们看来,高质量政府不仅要尽可能消除腐败,还应该具备政策执行力。此外,有学者认为,廉洁、法治、公正性和专业化是评价政府质量的四个关键特征。③Soogwan Doh, “Social Capital, Economic Development, and the Quality of Government: How Interaction between Social Capital and Economic Development Affects the Quality of Government,” Public Administration,Vol.92, No.1, 2013, pp.104-124.而另外一些学者主张,一个高质量的政府应当包括对公共伦理的遵循、决策能力、法治、效率、稳定等诸多要素。④Marcus Agnafors, “Quality of Government: Toward a More Complex Definition,” The American Political Science Review, Vol.107, No.3, 2013, pp.433-445.

本文认为,对“政府质量”的界定,需要避免两种倾向:一是过于简单化,将其等同于某方面的治理绩效,比如廉洁程度等;二是过于复杂化,将各种理想化的治理特征(比如公民参与、政治稳定等),统统纳入政府质量的内涵中。这种过于宽泛的概念界定,忽视了政治系统“输入”与“输出”的区别,也难以有效分离出政府本身的实际效应。⑤Bo Rothstein and Jan Teorell, “What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Government Institutions,” Governance an International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol.21, No.2, 2008,pp.165-190.值得注意的是,尽管现有研究对“政府质量”的界定还存有差异,但包含廉洁、官僚能力以及法治。首先,遏制腐败是提高政府质量的必要条件。一个腐败的政府,往往表现为攫取私人利益而非维护公共利益,违背了“公正性”原则;由于公共资源的滥用,也降低了行政效率。政府官僚是公共权威的实施者,其自主性与行动能力会对公共政策绩效产生重要影响。在韦伯看来,高度理性化的官僚组织机构,是承载复杂国家公共事务、提供公共产品的理想型组织形态。①韦伯:《韦伯作品集 III:支配社会学》,康乐、简惠美译,广西师范大学出版社2004 年版,第21—82 页。此外,法治也是政府质量的核心构成,它不仅意味着政府权力必须在法治框架内运行,也强调政府如何实施法律,形成全民守法的社会秩序。当然,这三方面各有侧重,彼此也存在着交叠。因此,现有研究通常将其综合起来使用。

综上所述,本研究将廉洁程度、官僚能力和法治水平作为政府质量的核心特征。也就是说,一个高质量的政府,应当能够有效遏制腐败、有效执行公共政策并建构法治秩序。

(二)民主化对政府质量的影响

对于民主化对政府质量的作用,多数研究者持肯定态度。这类研究通常秉持一种“转型”范式,即将民主化视为政治发展的目标取向,认为民主化能够解决权力腐败、责任缺失等诸多问题。在这类学者看来,民主体制至少存在三种机制去纠正政府官员的不当行为,即政治竞争、信息透明与公民参与。②Natascha S.Neudorfer, “Development, Democracy and Corruption: How Poverty and Lack of Political Rights Encourage Corruption,” Journal of Public Policy, Vol.35, No.3, 2015, pp.421-457.具体而言,民主化能够提升信息透明度和促进公众参与,这不仅使得政府受到更广泛的社会监督,也让政府更直接地获取地方信息,从而制定更合适的政策;同时,竞争性选举使得政治候选人有动力去监督在任官员的行为,而在任官员为了争取选民支持,也会尽可能提升政府治理的绩效水平。但也有研究表明,民主化对政府质量的影响可能没有预期那么积极,甚至还会呈现出负面效应。比如,有学者对选举民主展开研究发现,其对官员腐败的控制效果有限:那些腐败政客事实上仍有很大的机会被再次选上。③Eric C.Chang and Miriam A.Golden, “Electoral Systems, District Magnitude and Corruption,” British Journal of Political Science, Vol.37, No.1, 2006, p.115.而且,在激烈的选举竞争中,政治官员或政党由于竞选资金的需要,容易被利益集团所俘获,进而做出一些违背公共利益的行为。此外,民主化使得更多社会公众对于公共资源(比如资金、职位等)有了更多的进入权,进而使得更多人有了参与腐败活动的机会。④Jens Chr Andvig, “Corruption and Fast Change,” World Development, Vol.34, No.2, 2006, pp.328-340.

一些学者指出,民主化可能会先降低政府质量,然后再提升政府质量。⑤Hanna Bäck and Axel Hadenius, “Democracy and State Capacity: Exploring A J-Shaped Relationship,”Governance, Vol.21, No.1, 2008, pp.1-24.跨国数据研究发现,民主化与行政能力之间存在“J”型关系:尽管民主化初期会降低行政能力,但民主继续深化则会大大提升行政能力。在国家治理中,存在两种控制模式,即自上而下模式和自下而上模式。对于前者,威权政体往往比民主政体更有效,因为它具备更严格的层级管制能力;对于后者,民主政体则往往比威权政体更有效,因为它具备更广泛的媒体自由、选举参与和公民问责。对新生民主国家而言,自上而下的控制模式已失效,而自下而上的控制能力尚未形成,因而会导致政府质量的降低,但伴随民主社会的逐渐成熟,它将会越来越有力地驱动政府去规范权力、提升效能。

就近期研究而言,学者们深刻认识到,要准确理解两者之间的关系,就必须将情境效应纳入考量。其中,受到较多关注的情境变量就是经济发展水平。不同政体对领导者的行为选择存在不同的激励方式,而经济发展则会推动公民需求偏好的变化,这两股力量的相互作用决定了政府质量的高低。①Nicholas Charron, and Victor Lapuente, “Does Democracy Produce Quality of Government?” European Journal of Political Research, Vol.49, No.4 ,2010, pp.443-470.125 个国家的面板数据为相关观点提供了经验支持,即:对于经济较发达的国家,由于公民较多关注中长期投资,民主化推动了政府质量的提升;而对于经济较落后的国家,由于公民更多地关注短期需求,民主化则带来了政府质量的下降。此外,也有研究发现,只有在人均GDP 超过2000 美元(2005 美元不变价)时,民主化才会产生有助于遏制腐败行为。②Michael Jetter, Alejandra Montoya Agudelo, and Andrés Ramírez Hassan, “The Effect of Democracy on Corruption: Income is Key,” World Development, Vol.74, October 2015, pp.286-304.为了涵盖更多的情境因素,毛益民和陈国权以适配逻辑为指导,利用135 个国家2009—2012 年的数据,借助模糊集定性比较分析,系统考察了民主、情境与腐败之间的复杂因果关系。③毛益民、陈国权:《民主反腐的情境适配:一项跨国比较研究》,载《经济社会体制比较》,2018 年第2 期,第81—91 页。结果显示,民主化水平与政治稳定、经济发展、政府规模、产权保护之间的不同组合产生了截然不同的治理效果,这项研究着力强调了民主化进程必须与发展情境相适应。

(三)城市化水平与民主化的绩效差异

从线性效应到非线性关系再到情境效应,现有研究对民主水平与政府质量之间关系的认识在不断深化。然而,在探索两者关系时,有一个基础性的情境因素尚未得到充分的关注,即城市化水平。城市化是一个人口从农村地区不断向城市集聚的过程,这不仅意味着对自然环境与地理空间的大规模改造,也引发了社会关系与组织方式的剧烈变迁。高水平的城市化为民主制度的生存和发展提供了社会基础,也调节着民主制度对政府质量实际影响的水平。早在20 世纪30 年代的民主研究文献中,学者拉斯金(Harold J.Laski)就曾指出:“有组织的民主是城市生活的产物。”①Harold J.Laski, “Democracy,” Encyclopedia of the Social Sciences, Macmillan, 1937, pp.76-85.在随后的政治现代化研究中,李普塞特(Seymour Martin Lipset)也强调,较高程度的城市化是民主制度赖以存续的社会前提。②Seymour Martin Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy,” American Political Science Review, Vol.53, No.1, March 1959, pp.69-105.那么,对于民主水平与政府质量之间的关系,城市化会如何发挥作用呢?回顾已有文献,大致可以梳理出如下两种可能的作用机制。

第一,城市化促进了群体利益的分化与关联,有助于提高社会各界对民主表达的需求水平。城市化使得经济生产从分散走向集聚,交通成本的降低、资源调配的优化、交易互动的加速推动了市场的形成与扩张。同时,伴随着人口和生产向城市转移,曾经的农村精英群体逐渐摆脱土地的束缚,转型成为城市社会中的中产阶层。两方面的力量相互推进,造就了城市社会的利益多元化,也产生了“参与性社会”所需的各种利益集团之间的功能依赖,或者说是冲突与交融。③Ibid.在这种情境下,复杂多样的利益诉求使得民主表达的需求水平大大提升,同时使得政治妥协更多成为参与方共同的理性选择。那些极端的自我利益在民主磋商过程中都会受到一定程度的克制,来自各方的理性诉求经由民主制度的输入而作用于政府组织,如此才能有助于推动政府质量的提升。房宁和和丰俊功指出:“只有在当工业化、现代化初步完成的基础上,新的社会结构和新的社会精英形成并达到一定程度的整合与默契,并且在社会心理文化层面上形成新的社会保守意识的时候,多元体制转型才能成功。”④房宁、丰俊功:《城市化率与亚洲政治转型》,载《文化纵横》,2018 年第5 期,第75—85 页。他们将城市化率作为衡量一个国家经济社会发展水平和社会结构变化的关键指标,通过案例比较分析后强调,较高水平的城市化率是亚洲国家顺利通往“多元体制”的门槛。具体而言,当城市化率超过70%时,民主转型才能保持基本平稳,而当城市化率不足50%时,民主转型的结果往往出现社会混乱、发展迟缓以及政局不稳等问题。

第二,城市化强化了公众之间的交流与互动,有助于培育民主生活所需的“公民资本”。与农村相比,城市中的人口密度明显要高,公众之间进行学习、交流和互动的机会也更高。而且,由于城市生活的集聚性,公众之间往往存在各种相互依赖性,需要彼此合作才能实现诉求。可以想象,曾经散落在乡村土地上的几百户人家,在经过城市化后被压缩进一个小区的几栋楼里。为了处理诸如环境、治安等公共事务,就需要成立业主委员会,引进物业管理部门等。由于公众彼此利益的相关性,要有效参与公共事务,就必须让渡出一部分的“个体性”以满足实现公共目标的需要。这就有助于培育所谓的公民资本,即处理社会公共问题所需的、以合作为导向的各类技能和意识。显然,较高水平的公民资本是民主制度得以有效运行的必要条件。罗伯特·帕特南在其经典著作《使民主运转起来》中,就指出人际之间的信任以及合作的规范等,是民主制度能够成功的社会基础。①帕特南:《使民主运转起来——现代意大利的公民传统》,江西人民出版社2001 年版,第211—233 页。他称这些社会要素为社会资本。公民资本可以理解为社会资本在政治生活领域中的表现。当社会公众具备了较高的公民资本,能够在民主参与中进行合作,准确表达和争取利益诉求,实行有力的监督和问责,才能真正推动政府改革,实现治理的改善。一些实证研究也表明,对一个国家而言,社会资本的培育有助于政府质量的提升。②Soogwan Doh, “Social Capital, Economic Development, and the Quality of Government: How Interaction Between Social Capital and Economic Development Affects the Quality of Government,” Public Administration,Vol.92, No.1, 2013, pp.104-124.

总体而言,城市化过程不仅能够推动社会利益趋于多元化,使精英群体之间的相互依赖性增强,也有助于提升公民资本,使社会参与变得更为理性和有效。在此社会基础之上,民主制度才能较为稳定、合理地运行,才能充分发挥其功能,如促进竞争、强化问责等,进而对政府质量产生积极的推动作用。因此,本研究提出如下假说:当城市化达到一定程度后,民主水平的提升有助于政府质量的提升,否则将可能导致政府质量的下降。

三、变量、数据与方法

(一)变量与数据

政府质量是本研究的因变量。对于政府质量的测量,我们采用哥德堡大学政府质量研究院所提供的评价指标。具体而言,该指标是对世界各国风险指南(International Country Risk Guide , ICRG)中所包含的“腐败”“官僚质量”以及“法律与秩序”这三个指标求均值。具体而言,“腐败”测量了对政府组织或官员各类腐败行为的感知程度,包括庇护关系、结党营私、政商勾结等;“官僚质量”测量了官僚组织的专业化程度以及在执行政策、应对危机等方面的能力;“法律与秩序”测量了司法体系的独立性和公正性以及全民守法的程度。需要说明的是,这些评价立足于专家调查,因而都是主观性的,并且该评价指标主要服务对象是投资者,因此在取向上难免更偏向于投资环境。该聚合指标得分从0 到1,得分越高,表明政府质量越高。本研究将得分扩大10 倍,即0—10,以保持变量尺度的接近。

在本研究中,核心自变量是民主水平,关注的门槛变量是城市化率。对于民主水平,实证研究中普遍采用的测量指标是政体指数,如今已经发展到第四代(Polity IV),涵盖了1800 年以来的全球大多数国家。该指标将专制与民主作为一种连续谱,-10 分为高度专制,10 分高度民主。在现有研究中,通常又可以划分三组:专制(威权)政体(-10 分至0 分)、部分民主政体(1 分至7 分)以及完全民主政体(8 分至10 分)。①David L.Epstein et al., “Democratic Transitions,” American Journal of Political Science, Vol.50, No.3,2006, pp.551-569.本研究以1996 年为基准年份,剔除了当年政体指数已经达到8 分的国家。这是因为,本研究关注民主化过程对政府质量的影响,而这些国家在基准年份就已经是完全民主政体。而对各国城市化率的衡量,采用国际上通用的方式,即居住在城市区域的人口占国家总人口的比重。该数据由联合国人口司收集并做平滑处理,可以从世界银行提供的世界发展指数中获得。

此外,本研究还有5 个可能影响政府质量的变量。(1)经济发展水平,衡量的指标为各国人均GDP(采用购买力平价统计方法,以2011 年不变国际美元为单位)。伴随经济发展水平的提高,政府可以动员更多的资源以实现公共治理的目标,官员们进行寻租、腐败的边际收益随之递减,而公众对政府的监督与问责也会有所加强,并且偏好会逐渐从短期的生活需求转向为中长期的公共投资。②Sören Holmberg, Bo Rothstein, and Naghmeh Nasiritousi, “Quality of Government: What You Get,”Annual Review of Political Science, Vol.12, No.1, May 2009, pp.135-161.(2)政治稳定程度,采用世界治理指数中的“政治稳定与无暴力/恐怖活动”指标予以衡量。一国政治环境的相对稳定,有利于民主参与和决策过程的实施,也有助于政府持续推动和落实相应的改革。(3)人口规模,测量指标为世界银行提供的各国人口总量。人口规模大致反映了一个国家的治理规模,决定着国家治理的范围、负荷与成本。已有研究表明,规模对民主绩效和政府治理都有重要影响。①周雪光:《国家治理规模及其负荷成本的思考》,载《吉林大学社会科学学报》,2013 年第1 期,第5—8 页。(4)教育水平,采用各国初等教育的毛入学率来衡量。受教育水平的提升,不仅有助于公民更好地参与公共事务,也为政府治理和发展提供了人力资本。②Piergiuseppe Fortunato and Ugo Panizza, “Democracy, Education and the Quality of Government,”Journal of Economic Growth, Vol.20, No.4, 2015, pp.333-363.(5)经济开放程度,采用各国进出口总额占GDP 的比重来衡量。全球化作为一种跨国界的力量,不仅推动了资本、技术层面的流动,也推动着制度、文化层面的交流。研究表明,经济全球化对政府质量具有显著的推动作用。③Haroon A.Khan, “Globalization and the Quality of Government: an Analysis of the Relationship,” Public Organization Review, Vol.17, No.4, 2017, pp.509-324.

本研究样本包含73 个国家22 年(1996—2017 年)的数据,所有变量的数据来源以及描述性统计结果如表1 所示。

表1 所有变量的数据来源以及描述性统计

(二)面板门槛模型

立足于本研究的假说,民主水平对政府质量的影响是非线性的,其函数形式可能依赖于城市化水平,即城市化水平作为门槛变量。此时,汉森(Bruce E.Hansen)提出的面板门槛模型适用于此。①Bruce E.Hansen, “Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference,” Journal of Econometrics, Vol.93, No.2, December 1999, pp.345-368.就单个门槛的情况而言,该模型可以写成如下方程:

其中,qit代表了门槛变量,γ 为待估的门槛值,而I(·)则为示性函数,即当括号中的表达式为真,则取值为1,反之则取0。因此,如果存在单个门槛,示性函数就把样本分成了两个体系,β1和β2则是外生解释变量Xit在不同体系上的系数。上述方程可以更加直观地写成如下方式:

因此,面板门槛模型的核心,就是检验门槛变量低于或超过某个水平时,所关注的解释变量是否会存在显著不同的斜率。具体思路如下:在给定γ的情况下,对方程进行OLS估计,得到系数估计值(γ)以及残差平方和SSR(γ),再选择使得SSR()最小化,最后获得估计系数()。对于是否存在门槛效应,汉森进一步构造了如下检验,即原假设为:H0:β1=β2。倘若接受该原假设,那么就不存在门槛效应。事实上,原模型就简化为普通的固定效应模型。此时,可以通过F 统计量并结合自助抽样(bootstrap)方法来进行检验,即:

此处,S0是线性模型的残差平方和,而S1则是门槛模型的残差平方和。若能显著拒绝原假设,那么就可以认为存在门槛效应。当然,有必要继续检验是否存在两个或更多的门槛值,方法类似。此外,尽管显著性检验表明了存在门槛效应,仍需要对门槛效应的真实性进行检验。检验估计门槛值与实际门槛值的一致性,即γ=γ0,可以运用似然比统计量构造“非拒绝域”,即:

给定置信水平α,可以计算出限值,公式为。比如,在0.05 的置信水平上,限值约为7.35。当LR1(γ)超过该限值,则可以拒绝原假设,反之则认为两者不存在显著差异,也即门槛值具有真实性。需要说明的是,上述面板门槛模型是静态的且要求平衡面板。在操作上,本研究采用xthreg 命令①Qunyong Wang, “Fixed-Effect Panel Threshold Model Using Stata,” The Stata Journal: Promoting Communications on Statistics and Stata, Vol.15, No.1, November 2015, pp.121-134.运行该模型,并设定网格搜索点为300,自助抽样次数为500,削减比例设定为0.05。

四、实证结果及其讨论

(一)民主化与政府质量的变化及其关系

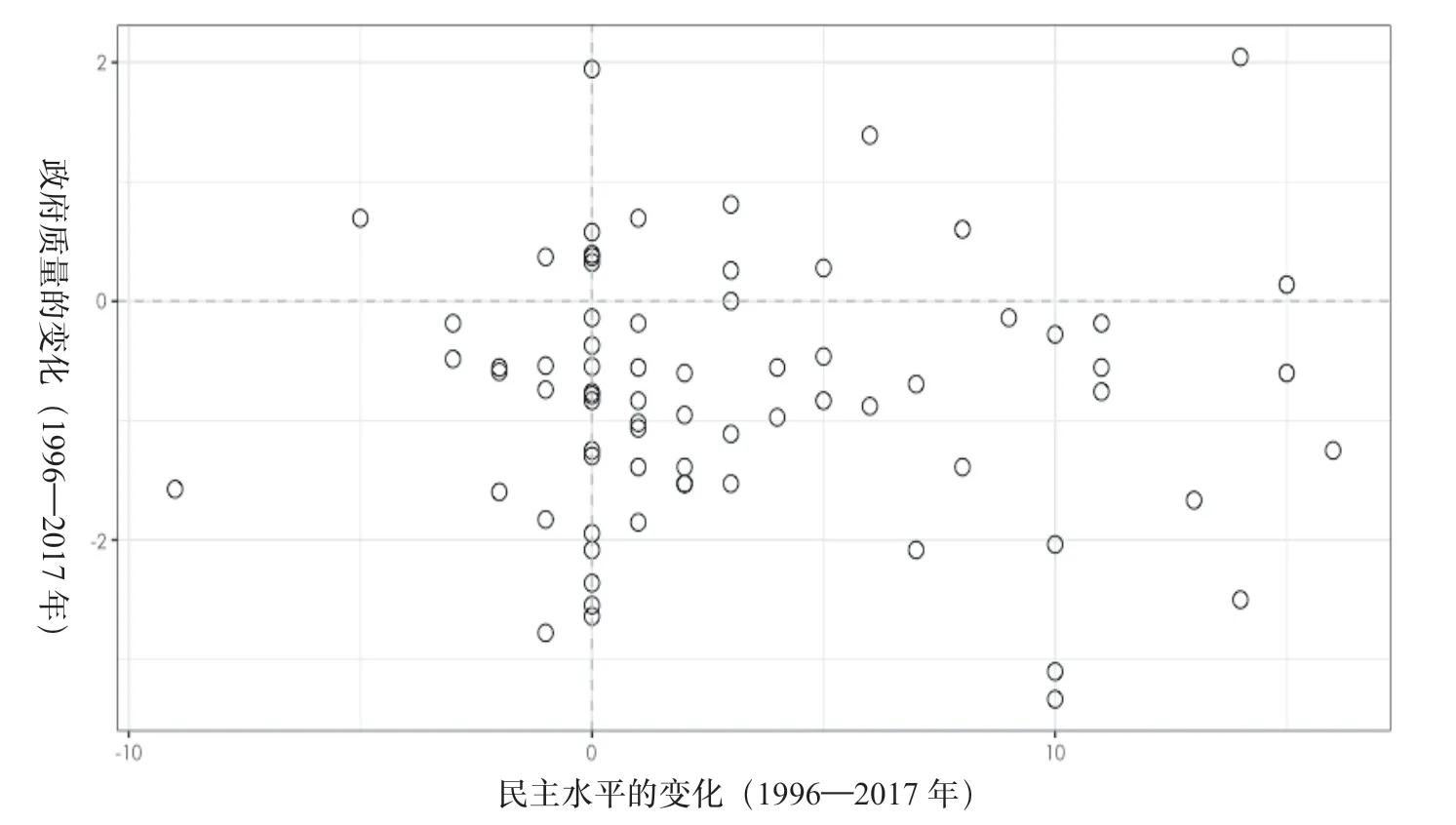

在进入门槛分析之前,我们先对民主水平和政府质量的变化进行绘图,以便更直观地呈现两者之间的关系。如图1 所示,横轴表示民主水平的变化,而纵轴表示政府质量的变化。一个直观的印象是:多数国家民主水平得到了提升,而多数国家的政府质量出现了下降,导致第四象限(右下角)聚集了的圆圈最多。具体而言,本样本包含在1996 年政体得分低于8(尚未达到成熟民主)的73 个国家,经过22 年的发展,有42 个国家的民主水平有了不同程度的提升,但只有8 个国家的政府质量得到改善,有34 个国家的政府质量出现了下降。一些国家如印度尼西亚、缅甸、肯尼亚、尼日利亚等,从威权政体转向民主政体,但政府质量却大打折扣。这也印证了福山发出的感慨:“为什么民主表现得如此差劲?”②Francis Fukuyama, “Why Is Democracy Performing So Poorly?” Journal of Democracy, Vol.26, No.1,2015, pp.11-20.

图1 民主水平与政府质量的变化及其关系(1996—2017 年)

表2 对那些处于第一、四象限的国家进行数据比较。我们可以发现,就平均水平而言,第一象限国家民主水平上升了6.88 分,政府质量也上涨了0.78;第四象限国家民主水平上升了6.15 分,政府质量却下降了1.17 分。值得注意的是,对两组国家1996 年经济社会发展进行考察可以发现,第一象限国家的城市化率均值为54%,明显高于第四象限国家的45.7%。但就人均GDP 而言,第一象限国家均值却低于第四象限国家。对此一个合理的推测就是,城市化水平可能限制了民主化绩效的发挥,这也是我们要进行面板门槛模型分析的现实动机来源。

表2 第一象限、第四象限中国家相关数据比较表

(二)对城市化门槛效应的实证检验

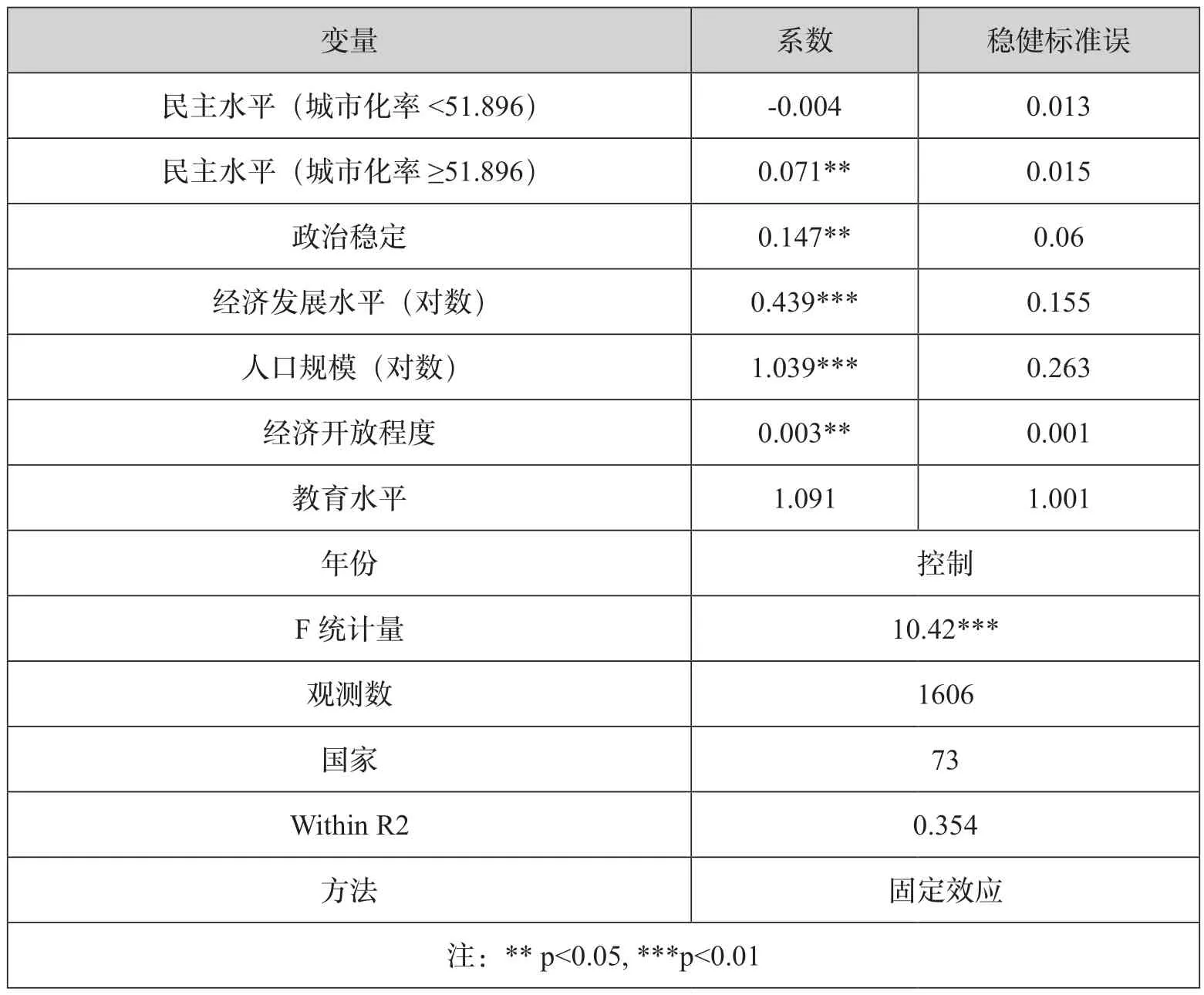

立足73 个国家的面板数据,本研究进一步对城市化率的门槛效应进行了检验,考察其是否生成了民主水平与政府质量之间存在非线性关系。表3 呈现了城市化门槛效应的检验结果。我们发现,城市化率仅存在单个门槛,其值为51.896%。这意味着城市化率是否达到51.896%将影响民主水平如何作用于政府质量。

表3 门槛效应检验

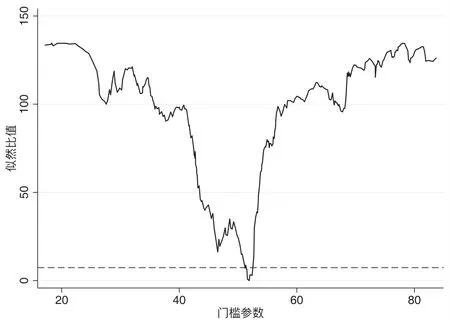

为了确保城市化门槛值的真实性,本研究又利用似然比值进行了检验,图2给出了检验结果。从图中我们可以清楚地看到,当城市化率处于门槛值时,似然比值小于7.35。也即此时,似然比值落在95%置信水平上的非拒绝域内,因而接受估计门槛值等于实际门槛值的原假设。

图2 对城市化率单个门槛值的似然比检验

表4 给出了门槛回归的结果。观察民主水平的系数,可以发现当城市化率超过门槛值后,民主水平的系数为0.071 且在95%的置信水平上显著,这表明此时民主化有助于提升政府质量。然而,当城市化率低于门槛值时,民主水平的系数为-0.004,虽然并不显著,但足以表明在此种情况下,民主化并不能带来预期效果,反而可能会导致政府质量的下降。由此可见,在不同的城市化水平上,民主化对政府质量产生了截然不同的效果。通过上述实证检验,本研究所提出的假说得到了支持。

表4 城市化门槛效应的检验及回归结果

此外,政治稳定、经济发展水平、人口规模以及对外开放程度对政府质量均起到显著的推动作用,而教育水平的系数虽为正,但并不显著,这可能是因为教育对政府质量的影响往往存在一定的滞后性。

(三)基于实证结果的拓展性讨论

本研究呼应了房宁和丰俊功的观点。①房宁、丰俊功:《城市化率与亚洲政治转型》,载《文化纵横》,2018 年第5 期,第75—85 页。他们对亚洲多国案例比较分析后指出,城市化率超过70%的国家在民主转型后能够保持基本平稳,而那些城市化率低于50%的国家在民主转型后往往陷入混乱、停滞的泥潭。本研究经面板门槛分析后发现,城市化率的确存在门槛效应,但只有单个而不是多个门槛。经检验确认,该门槛值约为52%,这点与他们的观察非常接近。可以说,他们的研究为本文提供了案例支撑,而本研究则为他们提供了更广泛的证据。对于城市化的门槛效应,戴蒙德(Larry Diamond)的观点颇有启示意义。他在反思多年的民主化绩效(尤其是拉美国家的发展经验)后指出,那种认为更多民主就可以治愈国家劣质治理的观点难以让人信服,因为对许多国家而言,劣质治理嵌入于其政治、社会以及文化之中,而民主化往往难以真正变革这些深层次的结构因素。②Larry Diamond, “A Quarter-Century of Promoting Democracy,” Journal of Democracy, Vol.18, No.4,2007, pp.118-120.在本研究看来,城市化作为一种全方位、基础性的变革力量,或许有助于重构这些“深层次的结构因素”,并为民主制度的运行奠定社会基础,进而使其更有效地推动政府质量的改善。

值得注意的是,不论城市化率是否达到门槛值,民主水平的系数值都非常小,表明其对政府质量的影响其实并不如想象中的那么大。比如,即使在城市化率达到门槛值后,民主水平增加10 分,政府质量也才上升0.71 分。造成这种结果的原因可能有以下两个。一方面,政府质量的变化是相当缓慢的。相比之下,民主制度具有一定程度的可移植性,而建设法治、负责、有效的政府往往更难、更需要花费更多的时间去建构。另一方面,民主的绩效可能不仅仅取决于当前的水平,还取决于民主经验的历史积累。比如,有学者考察了民主制度与人类发展(以婴儿死亡率衡量)之间的关系,检验了如下假说:一是当前民主水平减少了婴儿死亡率;二是前一个世纪的民主存量减少了婴儿死亡率。实证结果表明,前者只获得少量支持,而后者的证据则十分充足。③John Gerring, Strom C.Thacker, and Rodrigo Alfaro, “Democracy and Human Development,” The Journal of Politics, Vol.74, No.1, January 2012, pp.1-17.这也表明,民主存量,而非当前民主水平,更能发挥出积极的社会效应。因此,民主制度对政府质量的积极影响可能在较长时期的积累后得到更好的体现。本研究以处于民主化进程中的国家为样本且只有22 年的跨度,并不能够有效揭示民主存量的效应。

五、结论与展望

民主化往往被认为能改善政府质量。但是,从73 个国家20 多年的实践经验来看,只有少量国家的民主化的确提升了政府质量,而大量国家民主水平的上升却伴随着政府质量的下降。另外,一个有意思的现象是:两类国家城市化的平均水平存在差异,后者要明显低于前者。回顾现有相关文献发现,城市化的确可能会调节民主水平对政府质量的影响。它不仅会带来群体利益的分化与关联,推动社会结构的变革,提升社会对民主表达的需求水平,还会通过社会生活的空间集聚强化公众之间的交流与互动,从而培育民主生活所需要的公民资本。因此,本研究提出了如下假说,即民主化对政府质量的影响存在城市化门槛。利用跨国数据,本研究采用面板门槛模型对城市化水平的门槛效应进行了实证检验。结果发现,在民主水平与政府质量的关系上,城市化水平的确存在门槛效应,门槛值约为52%。当城市化率超过门槛值后,民主化有助于提升政府质量;而当城市化率低于门槛值时,民主化反而可能会导致政府质量的下降。换句话说,民主水平的提升能否带来政府质量的改善取决于城市化率能否达到门槛水平。本研究呼应了已有研究对城市化门槛的推测,但为其提供了更为广泛的经验证据。

民主化是政治现代化的必然趋势,而优质政府是世界各国的共同追求。然而,若试图以民主化提升政府质量,则必须考量其社会基础。城市化作为一种基础性的情境因素,深刻影响着民主化对政府质量的影响。当然,本文还存在诸多不足之处,后续研究还需要在如下几方面进行努力。第一,本研究采用的是静态模型,解释变量未包含政府质量的滞后项。随着动态面板门槛模型的逐渐成熟,有必要在纳入政府质量的延续效应后进一步考察城市化的门槛效应。第二,城市化率可能只是制约民主化绩效的因素之一。因此,可以考察更多的情境因素作为门槛变量,进一步了解民主化绩效对社会情境的依赖性。第三,与案例研究相比,实证研究在回答“如何”上有所欠缺,因此有必要深入剖析一个或多个案例来揭示城市化究竟是如何发挥作用并影响民主化的。