单元统整,优化作业设计

戴炳

“双减”政策中重要一“减”就是减轻义务教育阶段学生过重的作业负担,这就要求学校和教师重新思考并设计作业。我们学校各备课组利用集备时间认真研讨,积极探寻“优化作业”之路。

一、依据学情,优化作业设计

“顺应学情”,是教育的生命线。我们只有关注了学生的“已知”和“未知”,才能设计出有效的作业,才能不浪费学生课堂上的宝贵时间。

王老师第一次试教五年级《太阳》时,课堂上设计了这样的教学环节:出示三幅图,让学生观察图片理解“寸草不生”;辨析“飘浮”和“漂浮”,请学生选词填空,在字词教学环节花了十几分钟时间。

【作业设计】

1.(出示三幅图)指导学生观察三幅图理解“寸草不生”。

2.辨析“飘浮”和“漂浮”。

A.漂浮 B.飘浮

水蒸氣遇冷,凝成了无数的小水滴, 在空中,变成云。

【教学思考】

针对高年级孩子的学情,依据统编教材系统性、阶梯性的教学特点,在五年级课堂上设计这样的练习题效度不高,辨析“飘浮”与“漂浮”属于旧知识的巩固性作业,不是这节新授课的知识点,这样的练习适合放在课后完成。

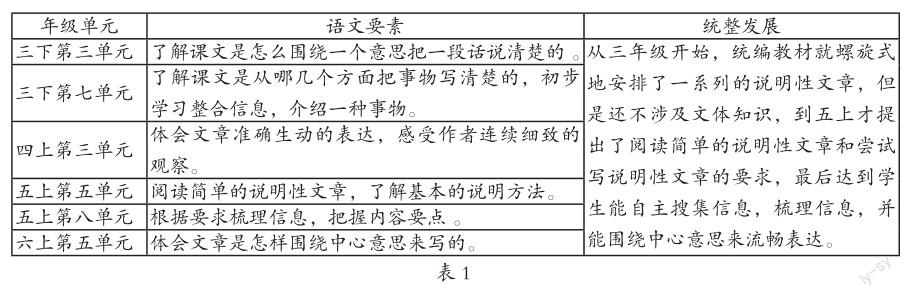

王老师执教的《太阳》是五年级习作单元说明性文章的第一课,我们在备课前要纵观统编版小学语文单元编排体系(见表1),这样的说明文孩子们在三年级下学期都有接触过,五年级上学期我们的学习重点是“阅读简单的说明性文章,了解基本的说明方法”。经过调整,课堂上孩子们了解基本的说明方法后当堂完成了“补充习题”第4题,不仅巩固了知识点,也考查了学生的概括能力和作出评价的能力。

可见,“双减”对我们语文老师提出了更高的要求,熟悉统编教材的系统性,关注学生发展的梯度,这也是优化作业设计的保障。

二、紧扣语文要素,优化作业设计

清晰的语文要素是统编教材的一大特点,一切教学行为都必须以落实语文要素为最终目标,课堂作业也要紧紧扣住语文要素。

【作业设计】

12.盘古开天地

阅读《中国古代神话》 P1-8 《盘古开天地》《女娲造人》,在书中用笔画出神奇的地方。

第一课时

一、给每个自然段标出序号,圈出生字词,已朗读课文 遍。(课前)

二、完成习字册P23的字“坐”“血”“缓”“劈”。(课中)

三、补充习题P34 第一题。(课中)

四、读课文,照样子,将课文插图呈现的内容用词语概括,并将序号填入空格。(课中)

1. 《盘古开天地》这个神话故事的起因是________ , 经过是_______、_______、_______,结果是创造了世界。

2.根据事情的起因、经过、结果,说说《盘古开天地》的主要内容。

五、将课文第二自然段神奇的地方讲形象。(课后)

【教学思考】

我们很多老师在做单元作业设计时也都关注到了语文要素。比如:《盘古开天地》第一课时课堂作业的第四题,这道题就依据语文要素,将课文内容和课文插图结合在一起,理清事情的起因、经过、结果,从而说清楚主要内容,将教学设计和作业相结合。这样的作业就能真正让单元语文要素落到了实处。

三、基于单元整体,优化作业设计

在学校研课过程中,“减负提质,优化作业”这几个关键词是我们时刻要提醒自己的,因此在备课时一定要以单元为整体进行备课,要将单元中的每篇课文纳入整体教学视角,发现同一单元中不同课文的共性和个性,要设计单元作业。要把单元作业中的每一题分解到每课时中,每一道作业题的设计都要有价值,要能服务于单元教学,服务于课堂教学。

张老师在执教四年级上册《女娲补天》研讨课时,她原来的教学环节中设计了一道课堂作业,阅读小短文完成示意图。

【作业设计】

必做题:女娲是如何造人的?照样子,把下面的示意图补充完整。

【教学思考】

这个单元是“神话故事”单元,这个单元要落实两个语文要素:其一是了解故事的起因、经过、结果,学习把握文章的主要内容,其二是感受神话中神奇的想象和鲜明的人物形象。

这个单元中,有三篇精读课文《盘古开天地》《精卫填海》《普罗米修斯盗火》以及一篇略读课文《女娲补天》,老师已经通过三篇精读课文的教学,指导学生了解了故事的起因、经过、结果,学生也掌握了方法,那在单元最后一篇略读课文《女娲补天》的教学中再请学生完成这样一道写出“起因、经过、结果”的练习题,意义不大,效度不高。

这堂课的作业练习可以更侧重于“发挥想象,把女娲从各地拣来五彩石的过程说清楚,说生动,感受神奇”。

我们备课时关注单元的整体教学,作业设计才能有层次,有梯度,才能避免让学生重复做题。基于单元教学的作业设计应由一条主线贯穿,将课前、课中、课后作业作为一个整体来整合设计与教学,以此有效提升作业的效率。

“双减”背景下的课堂教学和作业设计,对于我们学校和每个老师来说任重而道远。通过这次研讨活动,我们明确了方向,坚定步伐欣然前行,“单元整体备课,设计单元作业”,“力争在减少作业量的同时,丰富作业形式,提高作业质量,增强教学效果”,落实“双减”,我们在路上!

作者简介:江苏省丹阳市丹北实验小学语文教师。