战时经济统制下朝鲜米对华北的输出

冯国林

九一八事变后,日本加快朝鲜殖民地“兵站基地化”步伐。日本发动全面侵华战争后,朝鲜的战略地位更加凸显,对日本维系战争物资保障具有重要意义。朝鲜总督府大力发展经济,积极推动大米、棉花、牲畜的增产,保障战争物资供给,其中包括为“开发”华北资源提供物资,朝鲜米是重要物资之一。(1)崔光植:《韩国贸易的历史》,青亚出版社2010年版,第599页。实际上,在日本全面侵华之前,大米在朝鲜输出商品中已占有重要地位。在米价低廉的年份,朝鲜米每年出口1.385亿日元,约占出口总额的60%。(2)鮮米協會編『朝鮮米の進展』、鮮米協會、1935年、271頁。1937年,朝鲜米的出口量超过1000万石,在出口商品中居第一位。朝鲜米主要出口日本,随着战争的持续,对中国,特别是华北的出口也大量增加。(3)『(朝鮮米輸移出の)飛躍的發展とその特異性:鮮米輸移出一千萬石突破記念號』、朝鮮穀物協會、1938年、3頁。1939年,朝鲜米占对华出口总额的39.4%,成为对华出口的主要商品。(4)宋圭振:《1930年以后朝鲜的对华贸易》,《东洋学》第39号,2006年。

目前,学界对朝鲜米贸易的研究,主要侧重于朝鲜总督府的米谷政策及在朝日本人对日本与殖民地经济摩擦的应对等问题(5)中国学界的相关研究主要有郭晓辉、肖红松:《日伪对华北粮食统制研究(1933—1945)》,《日本侵华南京大屠杀研究》2022年第3期;日本学界的研究主要有東畑精一、大川一司『朝鮮米穀経済論』、日本学術振興会、1935年;菱本長次『朝鮮米の研究』、千倉書房、1938年。韩国学界的研究主要有吴海珍:《日帝的朝鲜米谷政策》,延世大学硕士学位论文,1959年;金善美:《20世纪30年代农业政策与朝鲜农业的展开——以经济大危机下的米谷政策为中心》,釜山大学硕士学位论文,1988年;全江秀:《殖民地朝鲜的米谷政策研究——以1930年—1945年为中心》,首尔大学博士学位论文,1993年;奇有正:《殖民地时期与母国的经济摩擦与在朝日本人社会的应对》,《社会与历史》第82卷,2009年。上述研究探讨了朝鲜米的对日输出、殖民地时期朝鲜总督府的米谷政策等议题,但对日本全面侵华后朝鲜米对华北的输出问题较少涉及。,宋圭振曾提及日本全面侵华时期朝鲜米的对华输出问题,但未做专门论述。(6)宋圭振:《1930年以后朝鲜的对华贸易》,《东洋学》第39号,2006年。日本全面侵华后朝鲜米对华输出的原因、朝鲜总督府与日本政府在战时经济统制政策上的分歧、朝鲜的日商群体对米谷统制政策的态度等问题有待进一步探究。本文拟以朝鲜米对华北输出为切入点,以日本—朝鲜—华北的跨区域视角讨论战时日本米谷统制的诸多面相。

一、华北市场对朝鲜米的需求

20世纪10—20年代,朝鲜米对华输出较少,在华北粮食市场几乎无足轻重。1912年,天津市场的外国米包括兰贡(仰光)米与朝鲜米等,其中兰贡米占外国米的九成。(7)「32 天津に於ける米の集散状況並に関係地一覧図」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C13032535100、支那経済及資源概覧図表 (支那本部 北支那 天津)之部 大正3年5月(防衛省防衛研究所)。1925年,朝鲜米向日本等国家的输出超过456万石,但向中国输出较少。(8)「朝鮮米輸移出仕向地方別調」、『朝鮮総督府官報』第4092号、1926年4月13日、147頁。输出到中国的朝鲜米价格也相对较高,如1925年青岛市场200磅日本或朝鲜米平均售价为20元,香港米的售价为12.5元,上海米的售价为13元。(9)《普通日用品价格表》(1925年),青岛市总工会、青岛市档案馆编:《青岛工运史料(1921—1927)》, 1985年,第38页。考虑到价格因素,朝鲜米难以成为普通中国民众的首选。

日本全面侵华前,华北地区粮食不足问题已经有所显露。“每年都要由外地运入面粉1600万袋以上,小麦5万余吨,高粱、玉黍、小米等项杂粮40万吨以上。”(10)《敌寇对华北占领区粮食、人力、耕地的掠夺与破坏》(《晋察冀日报》1943年3月9日),中国抗日战争史学会、中国人民抗日战争纪念馆编:《日本对华北经济的掠夺和统制:华北沦陷区资料选编》,北京出版社1995年版,第784页。京津地区每年大米的需求量为600万石,其中绝大部分由京津以外的地区提供。(11)「支那に於ても朝鮮米大好評」、『群山日報』1937年12月16日。华北粮食产量“原不敷销用,故历年均由华中、华南、满蒙、南洋、美洲、澳洲输入大量杂粮、大米、小麦、面粉,以资调济”,日本全面侵华后,外部输入更加困难(12)《天津粮商对于华北食粮对策之意见》(1943年1月1日),天津市工商业联合会档案,天津市档案馆藏,401206800/J0128/3/008274/001。,“天津因难民麇集,有加无已,粮食问题遂亦日感困难”。(13)《天津粮食恐慌》,《申报》1937年8月21日,第7版。

据日方调查,华北粮食不足问题主要发生在河北及山东两地,其中又以河北为甚。在特定年份粮食歉收时,华北从华南、“蒙疆”“满洲国”乃至外国补充粮食。1939年因外部补充困难,加之华北粮食产量显著减少,粮价昂贵,粮食供给极为困难。(14)満鉄調査部編『支那經濟年報』、改造社、1940年、94—95頁。

日军的入侵加剧了华北粮食危机。华北日军对粮食的需求极大,“由于增加了这么多的强盗和寄生虫,使华北各大都市人口杌陧形成脑充血的状态,敌占区的粮食因之愈形恐慌,这首先在北平和天津露骨的(地)显现出来”。(15)《敌寇对华北占领区粮食、人力、耕地的掠夺与破坏》(《晋察冀日报》1943年3月9日),中国抗日战争史学会、中国人民抗日战争纪念馆编:《日本对华北经济的掠夺和统制:华北沦陷区资料选编》,第784页。北京、天津的人口大量增加,由各不到100万人增加至合计300万人以上。(16)大東亞省總務局總務課『支那の食糧問題』、大東亞省總務局總務課、1944年1月、73頁。其中有不少是日侨,据统计,七七事变时华北日侨仅4.2万余人,至1940年1月为22.8万余人,同年7月更增至30.9万余人。(17)《日伪统治时期华北都市建设概况》,北京市档案馆编:《北京档案史料》1999年第4辑,新华出版社1999年版,第112页。此前,京津地区仅一部分上流社会人士食用大米,中产阶级食用面粉,普通人则食用高粱、玉米等。后来食米者日众,加上日本全面侵华后日本侨民的增多,对大米的需求量随之增加。(18)大東亞省總務局總務課『支那の食糧問題』、73頁。

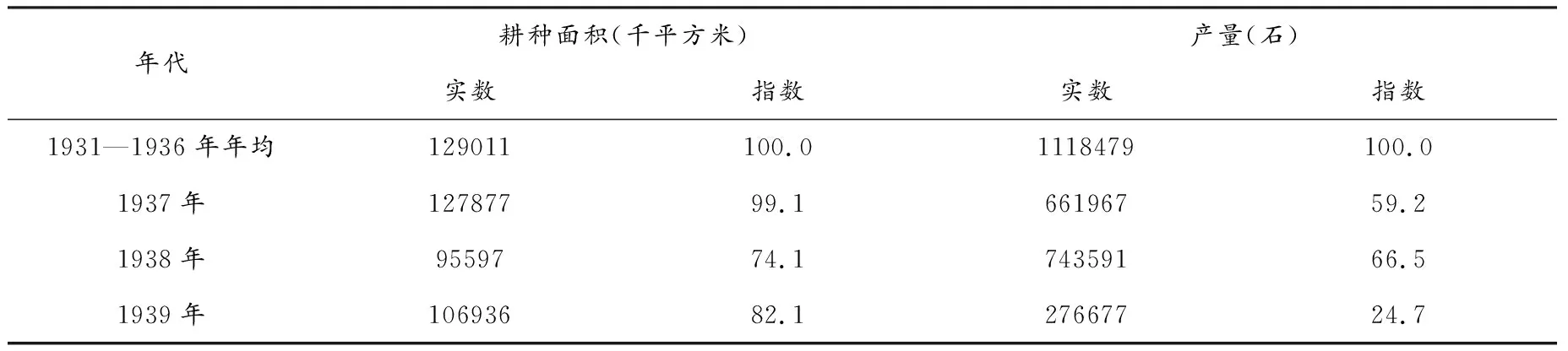

华北地区的粮食危机成因颇为复杂,自然灾害是其一,(19)《1938年津海关贸易报告》,吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865—1946)》,天津社会科学院出版社2006年版,第513页。更重要的是,华北沦陷后,日本的侵略和日伪政权对粮食生产的破坏,其突出表现就是粮食播种面积及产量的减少。(20)王士花:《华北沦陷区粮食的生产与流通》,《史学月刊》2006年第11期。据满铁经济调查所对河北、山东、山西三省的统计,1931—1936年年均水稻耕种面积为129011千平方米,产量为1118479石;日本全面侵华后,水稻种植面积和产量大幅减少,1938—1939年年均种植面积为战前的七八成,产量仅为战前的二至五成左右。除了耕种面积减少外,大米产量的下降也与生产条件恶化有关。(21)[日]浅田乔二等著,袁愈佺译:《1937—1945日本在中国沦陷区的经济掠夺》,复旦大学出版社1997年版,第52页。

表1 华北三省水稻耕种面积及产量(1937—1939)

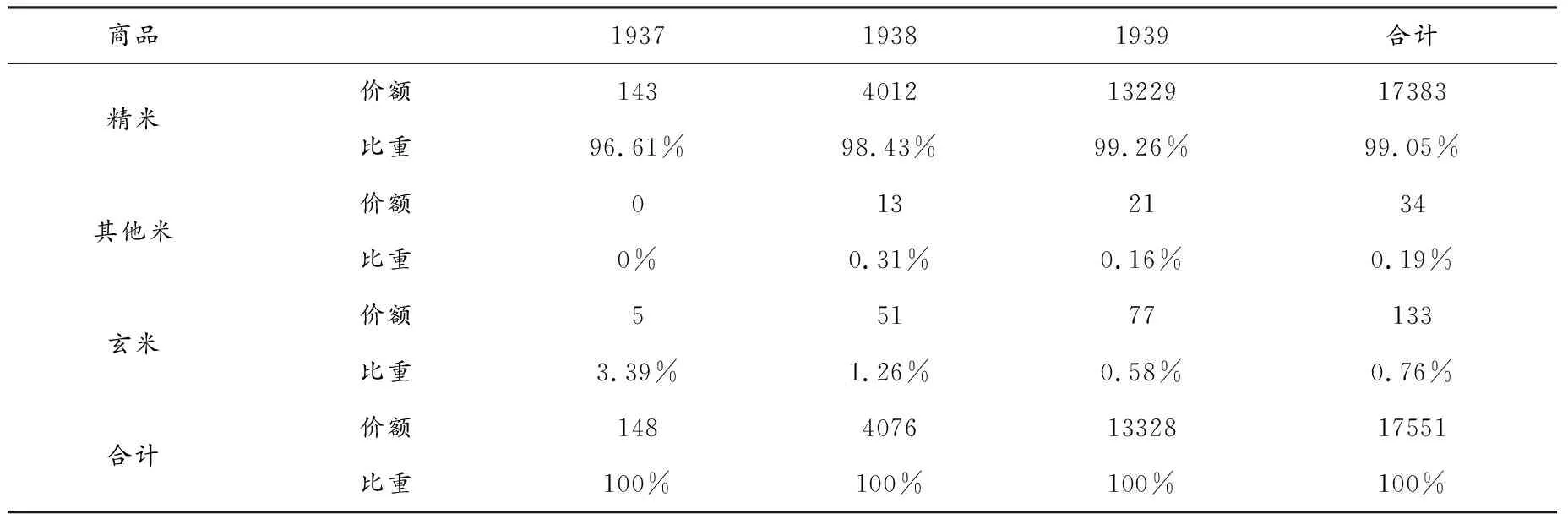

表2 朝鲜米对华输出概况(1937—1939)(22)日方统计中的“中国”实则为华北伪政权统治区,不包括东北等地,因此表格中的数据基本可以视为朝鲜米对华北输出的数据。(单位:千日元)

日方认为华北地区粮食供应不足主要有两个原因:其一,中国国内原因,如生产及上市量减少、币制不稳、农村囤积粮食增多等;其二,日元圈其他地方生产及上市量减少,引发供应困难,如朝鲜米的减产、“蒙疆”地区的生产减少及价格政策均引发对华北输出减少。(23)満鉄調査部編『支那經濟年報』、93—94頁。而日本的残酷掠夺加重了华北的粮食危机,“在山西敌伪心脏的中心太原,现在谁都一次也买不到一袋麦子,各地均感粮食的恐慌。在平津两大消费都市尤其奇缺,饿死或迫于生计而自杀者每天都有”。(24)《敌寇对于华北粮食的掠夺》,《解放日报》1942年11月18日,第3版。

华北粮食危机的表现之一是米价的大幅攀升。日本全面侵华前,北京的大米每石十三四元,面粉每袋仅售3元多,战争爆发后,粮价上涨,大米涨至每石100元,面粉涨至每袋24元。(25)《沦陷区的粮荒问题》,《新华日报》1940年2月22日,第1版。天津的情形与北京相似。(26)《平汉线敌兵车调动忙天津粮食发生恐慌》,《解放日报》1941年9月6日,第2版。京津地区米价上涨,使得“劳动人民,购买粮食,更加困难”。(27)《论平津粮荒》(《抗敌报》1940年3月25日),中国抗日战争史学会、中国人民抗日战争纪念馆编:《日本对华北经济的掠夺和统制:华北沦陷区资料选编》,第780页。

米荒也影响到在华日本人的生活。日本全面侵华后,在华日本人数量不断增加,对大米的需求量也日益增多。据统计,日本全面侵华后,在华北的日本人必须要外部供给30万石食用米。(28)満鉄調査部編『支那經濟年報』、97頁。华北米荒发生后,“张家口一带荒情最重,居此倭侨,除按日授粮外,敌酋更强迫其食用混米饭,或杂粮等代用品,此为倭侨最感痛苦之事”。(29)《华北米荒张家口荒情最重》,《中央日报》(重庆版)1939年11月28日,第2版。但与普通中国民众相比,日侨至少还有米可食,温饱尚无问题。除日侨外,驻华北的大量日军的粮食也需要补给。如何保障在华日本人的粮食供给成为日方迫切需要解决的问题。

为解决华北粮食问题,日方不仅从中国其他地方购买大米,还从朝鲜进口。不过,朝鲜米的输出不仅取决于日本政府的决策,还要看朝鲜总督府的态度。日本全面侵华初期,朝鲜总督府注意到华北对朝鲜米的需求,认为不应轻视这一市场,(30)《派遣细见事务官調査华北大米需求情况》,『每日新報』1938年12月9日,第2面。其总体态度是在不影响内部需求的前提下允许向华北输出。(31)《向华北输出的朝鲜米 限满足国内需给的前提下 不日府令公布》,《东亚日报》(夜刊)1938年8月9日,第8面。1938年4月27日,以朝鲜谷物协会干事长斋藤久太郎为团长一行人从汉城出发前往中国,考察奉天、天津、北京、张家口等地的经济状况。(32)《朝鲜米谷协会 华北经济视察》,《东亚日报》(夜刊)1938年4月28日,第8面。6月,朝鲜总督府农林局米谷课派员调查华北米谷的需求状况。(33)《华北需要朝鲜米情况 米谷课基础调査行》,《东亚日报》(夜刊)1938年6月16日,第8面。12月8日,该课事务官赴北京、包头、济南、青岛等地调查米的供需情况。(34)《华北米谷调査》,《东亚日报》(夜刊)1938年12月9日,第8面。朝鲜总督府密切关注中国市场动态,积极推动朝鲜米进入华北市场。

七七事变后,因战争破坏,江苏米无法上市,华北地区对朝鲜米需求增加,加之对台湾米与伪满洲国米谷输出的限制,让朝鲜米垄断了华北市场。(35)「鮮米の北支進出最近頓に旺盛化滿臺の輸出管理も一因」、『釜山日報』1939年2月8日。到1939年,朝鲜米向华北等地的输出日益增加。在青岛,因上海米及东北米被禁止输出,朝鲜米几乎处于垄断地位。(36)「急テンポの激増 大半は満支向き:鮮産輸出品の打診」、『京城日報』1939年5月8日。中国市场的朝鲜米有精米、其他米、玄米三种类型,其中又以精米为主,其次则为玄米。朝鲜米对华输出的高峰大体在1939年,这一点可在新闻报道中得到印证。

华北沦陷也刺激了朝鲜米对该地的输出。日军占领中国海关后,不仅大幅降低海关税率,还对必需物资免征关税,有利于朝鲜米的输入。(37)宋圭振:《由〈朝鲜贸易协会通报〉看抗日战争时期朝鲜的对华贸易》,《韩国民族运动史研究》第93期,2017年,第275—308页。华北市场上,朝鲜米的需求量占首位,1938年每月的需求量为1.2万吨,消费地以北京、天津为主,且开始深入地方市场。(38)《华北的米需求量 朝鲜米断然第一位》,《东亚日报》(夜刊)1938年7月1日,第8面。除了朝鲜米外,朝鲜煤油、烟草等进口量亦颇大,(39)《1938年津海关贸易报告》,吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865—1946)》,第512页。这反映出朝鲜商品在华北影响力的急剧扩大。

朝鲜米对华北的输出产生多重影响:一方面,大量的朝鲜米充斥市场,一定程度挤占了中国米的市场份额,阻碍中国米产业的发展;另一方面,朝鲜米充当日军军粮,保障日本对中国的侵略,使中国进一步陷入黑暗的深渊。

二、米谷统制政策的强化与朝鲜总督府的态度

日本全面侵华前,农林省是日本的米谷管理机构,朝鲜米属于其管理范围。农林省自设立之日起即有“本土本位”思想,米谷管理首先维护其本国利益。例如,1927年农林省与朝鲜总督府交涉,要求总督府收购朝鲜米以防止其大量流入日本造成国内米价暴跌。可见,朝鲜米要大量出口,首先必须得到日本政府的支持。而鉴于日本农村经济及城市产业的萎缩,农林省开始对米谷实行国家统制。农林省的政策引起朝鲜总督府和在朝日商的不满。1933年1月16日,日本政府第一次临时朝鲜米谷调查委员会围绕朝鲜总督府提出的加强朝鲜米统制的草案交换意见。经过讨论,日本政府于1933年3月制定了旨在调节米谷市场数量及市价的《米谷统制法》,同年11月该法案正式施行。根据该法案,对朝鲜米的输入与输出实行许可制,朝鲜米谷输出的最高限额由4.8亿日元增加至7亿日元。《米谷统制法》第七条规定:“米谷输入与输出之许可,在内地归农林大臣,在朝鲜、台湾、桦太,则归各地长官指定。”(40)冰玉:《日本统制米谷之设施》,《申报》1933年11月6日,第18版。由此可见,殖民地政府对米谷的进出口,仍有一定的自主性。

日本发动全面侵华战争后,不断强化经济统制政策,统制范围逐渐扩大至产业、财政、金融等领域。(41)雷鸣:《日本战时统制经济研究》,人民出版社2007年版,第33—36页。1938年,日本政府颁布《国家总动员法》,规定粮食等物资的生产、分配、消费等须由国家统一管制,价格由政府统一制定。1939年是日本加强米谷统制的关键年份,直接原因是朝鲜及日本关西地区旱灾引发米荒。(42)《敌国米荒益形严重》,《大公报》(重庆版)1939年11月19 日,第2版;《敌国米荒情势严重朝鲜大旱同时吿急明秋粮尽危机堪虞》,《益世报》(昆明版)1939年11月19日,第3版。1939年4月,日本政府颁布《米谷配给统制法》,再次强化米谷统制政策,采取类似专卖制度,关闭米市,禁止自由交易。这一法令同样适用于其殖民地朝鲜。(43)「米統法自第一條至第四條朝鮮にも適用に決定鮮米移出調整令に揷入」、『平壤每日新聞』1939年7月26日。《米谷配给统制法》颁布后,朝鲜米对日输出减少,这对日本主要城市的米价产生重要影响。因此,农林省紧急要求朝鲜总督府限制米谷对华输出。(44)「朝鮮米移出減と今後の移出余力」、『国民新聞』1939年6月13—14日。1940年6月,日本政府又对麦类、大米及杂粮等实施强制收购及配给制。1942年,日本政府颁布《粮食管理法》,政府全面统一管理粮食生产及流通。大米、麦类等粮食的进出口受到严格管制,须由政府批准,事实上确立了一元化的粮食制度。(45)王凤阳:《日本昭和时期粮食安全政策演变探析》,蔡建国主编:《东亚地区的教育、文化与安全》,同济大学出版社2016年版,第197—198页。

战时体制下日本的米谷统制由受市场机制调节逐渐转变为受政府权力直接干预。(46)片柳眞吉『日本戰時食糧政策』、伊藤書店、1942,转引自全江秀:《战时体制下朝鲜米谷政策研究——以流通体统制为中心》,《经济史学》第14卷,1990年,第805页。其间,日本政府与朝鲜殖民地政府产生冲突。

1939年3月9日,在《米谷配给统制法》酝酿阶段,朝鲜总督府政务总监及农林局局长称,将会应日本政府要求,改革配给机关,设立朝鲜米谷公司。(47)「未だ業者間では暗中摸索の態朝鮮の米穀配給統制問題」、『釜山日報』1939年3月11日。3月28日,农林局局长汤村辰二郎透露将颁布米谷输出调整令,在朝鲜主要海港组建输出集团。(48)《米谷输出统制调整令 在主要各海港组成输出组合 汤村农林局长回到工作地谈》,《东亚日报》(日刊)1939年3月29日,第1面。4月,为加强对朝鲜米的统制,总督府颁布《朝鲜米谷输出调整令》,规定朝鲜米不可自由输出,必须由输出集团经办。(49)《禁止大米自由输出 必须经过组合 公布米谷输出调整令 朝鲜米输出统制强化》,《东亚日报》(夜刊)1939年4月1日,第8面。1939年6月2日,总督府派遣农林局米谷课课长下饭坂赴日向农林省米谷局局长周东英雄详细说明该法令的具体内容,争取农林省的认可。农林省坚决反对总督府保留每月输出量及输出价格的决定权,认为这会破坏战时米谷统制的一元化。(50)「朝鮮米の內地移出統制令行なやむ農林省當局反對」、『朝鮮新聞』1939年6月3日。农林省还担心输出统制令会形成垄断价格。(51)《农林省当局绝对反对朝鲜米输出统制令原案 担心损毁米谷统制一元化原则并形成垄断价格》,《东亚日报》(日刊)1939年6月3日,第1面。这表明农林省尚未彻底放弃一向偏重日本本土的观念。(52)「內地の反對問題の鮮米移出」、『釜山日報』1939年6月4日。

鉴于下饭坂与周东英雄就朝鲜米输出统制问题展开的交涉未能取得实质性进展(53)「內地の反對問題の鮮米移出」、『釜山日報』1939年6月4日。,其后,汤村辰二郎紧急赶赴东京与日本中央政府交涉,汤村此行还有另一任务——协商朝鲜米增产计划。(54)《朝鲜米统制问题 与农省的协调未有进展 汤村局长明日紧急前往东京 同时协议大米增产政策》,《东亚日报》(夜刊)1939年7月4日,第4面。受旱灾影响,朝鲜米产量大减,不得不大量依赖输入,大米的增产变得极为紧迫。(55)张铉七:《粮食新体制与朝鲜米》,朝鲜春秋社1941年版,第507—508页。日本本土的粮食供应同样紧张,实现朝鲜米增产也符合日本政府的利益,故农林省与总督府对这一问题并无根本分歧。但具体到增产数量,双方意见不一,经过交涉,最终约定1940年度追加增产50万石。(56)「鮮米50万石来年度に追加生産」、『釜山日報』1939年3月11日。此后,总督府与农林省就朝鲜米输出统制问题亦达成妥协,总督府的大部分主张得到认可。(57)《朝鲜米移出统制 与农省达成妥协的样子》,《东亚日报》(夜刊)1939年7月21日,第8面。

实际上,1938年朝鲜总督府与日本农林省在朝鲜米统制方法上就已存在分歧。为确保战时粮食供应,农林省决定推出“日满支”米谷政策,包括米谷生产计划制、配给机构整备、本土米谷配给机构规则、台湾米输入管理案实施、中国沦陷区米谷管理等,以确立贯通日本本土与海外的一元化米谷政策。根据该政策,对朝鲜米也必须实行配给机构管制,特别是对朝鲜米实行输入管理。总督府强烈反对这一规定,强调朝鲜的情况与台湾完全不同,日本对朝鲜米的输入管理将危害其统治朝鲜的根基。不过,总督府表示愿为日本中央政府的米谷政策提供协助。总督府承认为实现朝鲜米的有效配给,有必要对朝鲜国内的配给机构,特别是城市农村间配给机构进行管制。(58)「朝鮮米の移入管理總督府絶對反對配給機構規制の必要は認める前途頗る注目さる」、『朝鮮新聞』1938年8月22日。总体而言,朝鲜总督府承认强化朝鲜米统制的必要性,但反对农林省将朝鲜米完全纳入国家管理体制,希望保留一定的管理自主权。

1939年,朝鲜总督府与日本政府又在朝鲜米的管理权问题上产生争执。以前日本中央政府虽对朝鲜米实施国家管理,但并不彻底,殖民地朝鲜有一定的独立性。日本本土及朝鲜出台的下调最高公定价格、禁食白米、设置配给机构等米谷对策未见成效,米谷统制政策宣告失败。在此情况下,对米谷的国家管理开始被提上日程。(59)《米谷的国家管理 一向统制政府破产》,《东亚日报》(日刊)1939年11月9日,第3面。日本中央政府设定米谷国家管理的目标,规定本土米1500万石,台湾米500万石,朝鲜米300万石。(60)《朝鲜米的输出量 三百万石目标困难 以米情势看农林省推算不明朗 二百万石程度 可能?》,《东亚日报》(夜刊)1939年11月11日,第4面。日本政府规定将在1940年对殖民地朝鲜米施行国家管理政策,其输出总量为300万石,这势必会对朝鲜米的输出及总督府的米谷配给统制造成影响。根据日本农林省的方案,农林大臣在必要时可以发布强制输出令。朝鲜米的出货命令以何种形式发布是问题的焦点。农林省与总督府交涉的重点将集中于此,总督府难以忍受朝鲜米的配给权完全归属农林省,将会采取强硬方针回应。(61)《朝鲜米输出调整方针 大转换不可避免 以配给权由农林省掌握等问题为中心 国家管理与朝鲜米问题》,《东亚日报》(夜刊)1939年 11月 8日,第8面。《东亚日报》质疑农林省的米谷政策,担心日本中央政府的一元化管理将削弱总督府对朝鲜米的统制能力,将会打击朝鲜经济。(62)《米谷的国家一元管理的矛盾性 朝鲜米独自管理必要》,《东亚日报》(日刊)1939年11月11日,第3面。1939年11月,朝鲜总督府针对农林省直接统制朝鲜米问题商讨对策,认为若输出日本的朝鲜米由农林省管理,则朝鲜米输出价格的决定权也将归农林省,这对朝鲜的米谷政策十分不利。(63)《农省朝鲜米管理 总督府事态极重视》,《东亚日报》(夜刊)1939年11月5日,第8面。总之,总督府反对朝鲜米的输出数量与价格完全受日本中央政府统制,认为应采取自主统制政策。(64)「移出調整令で鮮米移出を調整建前は飽迄自主統制」、『釜山日報』1939年3月30日。

在限制朝鲜米对华北输出问题上,朝鲜总督府与日本农林省也有交涉。日本、朝鲜与中国华北的米市存在较强的关联性。朝鲜米大量输入,使日本得以维持低米价。(65)「鮮米北支輸出制限禁止か米價高のよぶ波紋」、『釜山日報』1939年1月28日。朝鲜米价上涨,会推动日本国内米价突破最高限价。因此,农林省在1939年1月决定限制朝鲜米向中国东北、华北的输出,将该年度的输出量限制在15万石,由于此前已输出10.4万石,剩余输出量仅为4.6万石。(66)「十五萬石に輸出制限か北支,滿洲向け朝鮮米」、『釜山日報』1939年2月4日。实际上禁止朝鲜米对外输出。起初,总督府出于抑制朝鲜米价的考量,对输出限制并无异议。(67)《决定暂时限制朝鮮米对满支的输出》,《东亚日报》(夜刊)1939年2月10日,第4面。1939年2月朝鲜米输出限制令公布后,总督府不断收到请求放宽限制的陈情书。面对各方压力,总督府决定将视日本国内的情况逐渐放松限制。(68)「內地よりは滿支輸出に業者の關心に大轉換」、『釜山日報』1939年3月15日。

日本发动全面侵华战争之初,朝鲜总督府一度对朝鲜米向华北输出抱有兴趣。不过,随着日本中央政府逐渐强化米谷统制政策,朝鲜总督府不得不转变对朝鲜米对华北输出的态度。其中,在朝鲜米的统制与增产、对华北的输出限制等问题上,朝鲜总督府与日本政府展开博弈,这与双方权力结构、利益关系不同有关。而朝鲜总督府限制朝鲜米对华北的输出,引发利益相关方的强烈反应。

三、各方对朝鲜米输出华北统制政策的反应

1939年2月9日,在日本农林省的压力下,朝鲜总督府农林局宣布每年向中国东北及华北输出的朝鲜米限额为30万石。限制政策引起日商的强烈不满,长春、大连、天津、青岛等地的日商纷纷请求朝鲜总督府农林局、殖产局及外事部允许输出已签约之米,或要求解除朝鲜米输出限制。(69)「鮮米滿北支輸出問題農林省と再折衝指示を俟つて本府の態度闡明」、『京城日報』1939年2月22日。朝鲜仁川丸仁谷物协会米谷商也向农林局陈情,称已经与华北方面签订至7月的输出协议,输出量为6万石,要求延缓限制。(70)《华北米輸出的契约分六万石 从业者缓和限制再陈情》,《东亚日报》(日刊)1939年2月15日,第2面。2月16日,朝鲜谷物协会干事长斋藤久太郎向下饭坂陈情,(71)《朝鲜米輸出限制 谷物协会陈情》,《东亚日报》(日刊)1939年2月17日,第2面。希望将输出限额提高至50万石左右,并强调限制朝鲜米输出会使在华日商陷入困境,在华日本人的主食亦将成为难题。(72)《对满支米输出限制 五十万石程度妥当 谷物协会缓和陈情》,《东亚日报》(夜刊)1939年2月17日,第8面。21日,斋藤向媒体强调,限制朝鲜米输出对国内外都会造成不良影响,华北日军对朝鲜米需求甚多,粮食问题干系重大。(73)《朝鲜米输出限制 对外宣传上不美》,《东亚日报》(夜刊)1939年2月21日,第8面。天津长泰洋行主、米谷商长谷部等在华日商也纷纷陈情,要求放宽限制。(74)「鮮米滿北支輸出問題農林省と再折衝指示を俟つて本府の態度闡明」、『京城日報』1939年2月22日。此外,由于青岛的日本人对朝鲜米依赖甚深,输出限制关系重大,青岛商工会议所希望在朝日本人商工会议所调查研究后,采取适当的措施。(75)《朝鲜米输出限制 青岛商工会议所迫切期望研究调查》,《东亚日报》(夜刊)1939年2月19日,第8面。从请愿内容看,商人团体的基本诉求是放宽朝鲜米的输出限制或实现朝鲜米的增产,他们力陈输出限制对华北日人的不良影响,为自身诉求增加合法性。朝鲜国内的舆论也纷纷造势,呼吁放宽输出政策。(76)《朝鲜米输出限制问题 期望合理的统制》,《东亚日报》(日刊)1939年2月17日,第1面。

对商人要求放宽朝鲜米向中国东北及华北输出限制的诉求,朝鲜总督府的态度一度有所转变。起初,总督府态度坚决,对商人的抗议无动于衷。1939年2月18日,下饭坂表示,总督府暂不打算解除输出限制。(77)《没有输出缓和意向 下饭坂米谷课长谈》,《东亚日报》(夜刊)1939年2月19日,第8面。21日的定例局长会议上,下饭坂报告朝鲜米的输出限制政策。朝鲜总督南次郎表示,此乃国策上的根本问题,应与日本国内充分协商,要经总督府政务总监及农林局局长与日本政府充分交涉后,才会决定最终方针。(78)《朝鮮米輸出问题 充分折冲必要 向南总督意见陈情》,《东亚日报》(夜刊)1939年2月22日,第4面。此后,迫于民间的压力,商人群体的陈情引起总督府的重视,态度有所松动。22日,汤村称将放宽米谷输出限制,不再固守向中国东北及华北每年输出30万石朝鲜米的限额,并将在详细调查后公布方案。(79)《缓和米谷输出限制》,《东亚日报》(夜刊)1939年2月23日,第2面。23日,迫于舆论压力,汤村称除非有特殊原因,该年度朝鲜米输出数量将与前一年大体持平。他还澄清,米谷输出限制并非如坊间误传的今后绝对禁止输出,或者不允许限额之外的一切输出。(80)「問題化した鮮米輸出制限いよいよ緩和準備」、『朝鮮新聞』1939年3月23日。

由于华北的日本人所需民用及军用米皆依赖朝鲜米(81)「4.鮮米」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B09040577100、本邦ニ於ケル輸出入禁止及制限関係雑件/米穀ノ部 第三巻(E-3-7-0-J1-2_003)(外務省外交史料館)。,输出限制影响甚大,驻华北日本领事及日本军方反应强烈。1939年2月13日开始,青岛、济南、张家口、天津、北京等地的日本领事纷纷与朝鲜总督府交涉,要求解除限制,但未能达到目的。同时,青岛等地的领事还致电日本外务省,要求其与农林省等部门协调,放宽限制。(82)「4.鮮米」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B09040577100、本邦ニ於ケル輸出入禁止及制限関係雑件/米穀ノ部 第三巻(E-3-7-0-J1-2_003)(外務省外交史料館)。2月15日,驻青岛日本陆军机关在给陆军省的电报中,称军粮严重不足,无法维持半个月,希望放宽朝鲜米输出限制。(83)「朝鮮米輸出禁止緩和方配慮相成度件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C04120743000、陸支受大日記(密)第8号 1/2 昭和14年(防衛省防衛研究所)。有学者指出,“从陆军特种机构参与中国朝鲜大米配给的情况来看,这可能是因为与战争中的军粮补给密切相关”。(84)宋圭振:《1930年以后朝鲜的对华贸易》,《东洋学》第39号,2006年。

迫于各方压力,朝鲜总督府于1939年2月逐步解除朝鲜米输出限制,但规定输出须经总督府许可。米谷输出限制解除后,即有6.56万石朝鲜米运往华北。(85)《开发华北产米业津仓盐境开稻田》,《庸报》1939年4月22日,第5版。至此,受输出限制政策影响的已订约朝鲜米全部输出华北。(86)《朝鲜米华北输出已经签约品输送完成》,《东亚日报》(夜刊)1939年3月7日,第8面。据总督府农林局米谷课1939年6月的调查,当年1月以来输出天津的朝鲜米将近40万石。(87)《天津向朝鮮米输出四十万石》,《东亚日报》(夜刊)1939年6月11日,第8面。朝鲜米大量输出华北引起日本政府的警惕,因为输出日本的朝鲜米锐减,引发日本国内米价居高不下。时人推测其将强化朝鲜米的一元统制。(88)《朝鮮米內地流入》,《东亚日报》(日刊)1939年7月16日,第1面。果然,随着日本战时经济统制的强化,7月中旬开始,朝鲜米输出许可更为严格,向华北的输出锐减。(89)《向华北输出的朝鲜米激减 航船货物全无》,《东亚日报》(夜刊)1939年8月1日,第4面。但这一时期华北朝鲜米需求量仍然很大。9月22日,日军甲集团参谋长致电陆军省,请求对食用米等生活必需品进行追加补给,要求追加补充10月中旬以降的粮食。他提到,在华北的数十万日本人每月最低需要2万石食用米,此外加上旅行者等流动人口(每月约1.2万人,包括军人、文职军人等),每月平均需要2.7万石,但现有的米无法撑到10月上旬,而且除此之外没有其他供给。(90)「応急必需品追送に関する件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C04121435700、陸支受大日記(密)第65号 昭和14年自10月6日至10月8日(防衛省防衛研究所)。

就朝鲜米对华输出而言,日本全面侵华初期,数量逐年攀升,1937年有4000石朝鲜米输出京津地区,其消费对象以日本人居多,一定程度上满足了他们的粮食需求。随着战争的扩大,由于南方米无法输入,朝鲜米在华北的需求增加,对华输出达到高峰。朝鲜米颇受在华日本人的好评,东北米品质无法与之相比,而且价格相同,故朝鲜米的声誉更高。(91)「支那に於ても朝鮮米大好評」、『群山日報』1937年12月16日。1938年输入天津的米谷中,暹罗米最多,计484517公担,日本米次之,计122595公担,朝鲜米为68749公担。1939年,输入米谷量激增,共计1216491公担,安南、朝鲜及泰国为主要来源地。到1940年,“进口米谷,来自安南、日本者,飞黄腾达,泰国与朝鲜二国产品,则见减少”。据1941年天津海关贸易报告,当年由朝鲜进口的米谷计216655公担,价值100万日元;由日本进口的米谷计200816公担,价值83万日元。(92)参见《1941年津海关贸易报告》,吴弘明编译《津海关贸易年报(1865—1946)》,第513、518、523、526—527页。此前,在华北粮食市场,朝鲜米面临其他米的竞争。战争初期江苏米、台湾米、东北米等在华北几乎绝迹,朝鲜米获得垄断。(93)《华北的米谷市场朝鲜米垄断 推算最近需要三万吨》,《东亚日报》(夜刊)1939年2月8日,第8面。

随着日本战时统制政策及华北米谷自给政策的推行,朝鲜米对华北输出量大减。1941年后,日本推动华北粮食生产,通过增产,确保在华日本人的粮食供应,对外部粮食的依赖有所降低。(94)李茂盛、杨建中:《华北抗战史》下册,山西人民出版社2013年版,第62页。1942年3月2日,陆军省指出,要提高华北的粮食自给率,最低限度地从外部输入粮食。(95)「昭和17年度支那食糧対策要鋼に関する件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C04123753400、陸支密大日記 第16号 昭和17年(防衛省防衛研究所)。到1944年,日军调整米谷统制政策,进一步减少外部粮食的输入。(96)中国抗日战争史学会、中国人民抗日战争纪念馆编:《日本对华北经济的掠夺和统制:华北沦陷区资料选编》,第777页。朝鲜米对华北的输出也不免受到影响而大大减少,基本丧失了华北市场。

结 语

朝鲜米对华北的大量输出,是日本全面侵华初期的特殊现象。围绕朝鲜米对华北输出问题,朝鲜殖民当局与日本政府存在分歧,在朝、在华日商与朝鲜殖民当局也存在矛盾,诸多利益方展开博弈。朝鲜总督府强调:“朝鲜米发展的方向,应在解决帝国的粮食问题、增进帝国的整体利益的同时,也必须增进朝鲜的利益。”(97)菱本长次:《朝鲜米将来选择怎样的前进道路》,《朝鲜》第123号,朝鲜总督府,1928年,第30页。但日本帝国利益与殖民地利益间并非完全一致。围绕朝鲜米的输出,朝鲜总督府与日本农林省产生争执,“当东京政府发现本年米粮生产恶劣时,即不问朝鲜的灾歉,压迫它以所有可能搜集的食米输往日本;但朝鲜总督却加以反对,并停止输送”。(98)《战时日本的粮食恐慌》,John Ahlers著,蔡之华译:《战时经济丛论》,战地图书出版社1941年版,第90页。为保障本土粮食安全,日本农林省决定进一步强化米谷统制政策,朝鲜总督府虽积极响应,但双方在米谷统制方法等方面存在分歧。此外,日商与朝鲜殖民当局之间也存在矛盾,从事朝鲜米贸易的日商希望将朝鲜米大量输往华北谋利,但受制于总督府的战时经济统制政策,因此产生不满。不过,无论是日本政府、朝鲜总督府,还是日本商人,在对华侵略的根本利益上是一致的,因而很快达成妥协。

- 日本侵华南京大屠杀研究的其它文章

- 太行抗日根据地民间舞蹈的革命化改造与抗战动员

- 武汉军事法庭对日本战犯的审判